中华民居与地理环境

- 格式:pdf

- 大小:161.99 KB

- 文档页数:2

汉族民居演讲稿尊敬的评委老师、亲爱的同学们:大家好!今天我演讲的主题是关于汉族民居的介绍。

汉族民居是我国传统建筑的重要组成部分,它承载着我们民族的历史、文化和智慧。

让我们一起来了解一下汉族民居的特点和传统。

汉族民居历史悠久,来源于古人类居住形式的演变。

汉族民居的建筑风格多样,根据地域差异和历史背景,存在着北方和南方两大主要类型。

北方汉族民居大多是四合院,由四周住宅围合而成,中间是天井或庭院。

这样的布局可以有效利用自然资源,利于通风、采光和照明。

而南方汉族民居则更注重水土关系,多在水边或丘陵地带建造,以适应当地的气候和地形。

汉族民居的建筑结构也具有独特特点。

它采用木结构,使用榫卯技术将木材组合在一起,形成坚固的建筑。

汉族民居的主体通常是坡屋顶或抬梁式屋顶,屋顶上常常有脊、脷和瓦风筝等装饰,寓意着对自然和祖先的尊重。

汉族民居还注重空间的利用,常常采用进深布局,分为前厅、内院和后花园等部分,各个部分形成一个完整的整体。

除了建筑结构,汉族民居的装饰也很讲究。

汉族人喜欢使用彩色彩绘、木雕、石雕等手法,装饰屋檐、房门和窗户等部位。

这些图案和装饰大多有寓意,比如龙纹代表着权势和吉祥,麒麟图案象征着好运和幸福。

此外,一些汉族民居还会在墙壁上绘制壁画,反映了当地人的生活习俗和民间传说。

汉族民居不仅具有独特的建筑风格和装饰,还反映了汉族人的文化传统和生活方式。

在民居中,有厅堂、书斋、卧室、庭院等不同的功能区域。

厅堂和书斋是汉族人家庭活动和社交的地方,家人和客人可以在这里放松身心,交流思想。

卧室是人们休息和睡觉的地方,庭院则是人们欣赏风景、种植花草的地方。

这些区域的划分和使用都体现了汉族人的生活方式和价值观。

通过介绍汉族民居的特点和传统,我们不仅可以了解到我国传统建筑的魅力,还可以看到中华民族的智慧和创造力。

汉族民居不仅是我们生活的场所,更代表了中华文化的精髓。

作为汉族的一员,我们应该传承和弘扬这些传统,让汉族民居成为中华民族文化的重要符号。

2024年大班科学中华民居教案一、教学内容本节课选自《幼儿园大班科学活动手册》第五章“中华民居”,详细内容包括:认识传统民居的特点,了解不同地域的民居风格,探索民居与地理环境的关系。

二、教学目标1. 了解我国不同地区的传统民居特点,培养幼儿对民间文化的热爱。

2. 通过观察、思考和动手操作,培养幼儿的空间想象力和创新能力。

3. 增强幼儿对地理环境的认识,提高幼儿的生活适应能力。

三、教学难点与重点教学难点:理解民居与地理环境的关系。

教学重点:掌握不同地区民居的特点。

四、教具与学具准备教具:民居图片、地图、民居模型。

学具:画纸、彩笔、剪刀、胶水。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)教师展示民居图片,引导幼儿观察并提问:“你们知道这些房子是哪里吗?它们有什么特点?”2. 新课导入(10分钟)教师简要介绍不同地区的民居特点,如北京的四合院、福建的土楼、云南的竹楼等。

3. 例题讲解(15分钟)教师以北京四合院为例,讲解其历史背景、建筑风格和特点,引导幼儿思考四合院与地理环境的关系。

4. 随堂练习(10分钟)幼儿分成小组,根据教师提供的民居图片,讨论民居的特点,并在地图上找出对应地区。

5. 动手操作(10分钟)每组幼儿选择一种民居,用画纸、彩笔、剪刀和胶水制作民居模型。

6. 展示与评价(5分钟)教师引导幼儿回顾本节课所学内容,鼓励幼儿在生活中观察和了解更多的民居。

六、板书设计1. 板书中华民居2. 板书内容:北京四合院:历史背景、建筑风格、特点福建土楼:建筑风格、特点云南竹楼:建筑风格、特点民居与地理环境的关系七、作业设计1. 作业题目:请你画一画自己家乡的民居,并简单介绍其特点。

2. 答案示例:家乡民居:浙江乌镇的水乡民居特点:依水而建、白墙黑瓦、木制门窗、石板路八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,使幼儿了解不同地区的民居特点,培养幼儿的空间想象力和创新能力。

高考地理民居知识点总结地理学作为一门综合性学科,与我们生活息息相关。

在高考地理考试中,民居是一个重要的知识点。

民居是人类定居的场所,反映了社会、经济、文化等方面的因素。

本文将从不同角度总结高考地理中的民居知识点。

一、民居类型中国是一个多民族、多种族居住的国家,不同地域的民居类型各有特点。

北方平原地区以院落式的四合院为主,代表了中国古代的传统建筑文化。

而南方水乡地区则以水上建筑为主,如江南的围屋和扬州的独院等。

西南地区以土坯房和木结构多见,而西北地区则以蒙古包为代表。

综上所述,不同地域的民居类型反映了当地气候、地形、文化等因素对人们居住方式的影响。

二、民居与环境人类居住的环境对民居建筑有着重要的影响。

例如,海洋气候地区的民居常常采用木结构,并设置一些特殊的建筑形状,以抵御海风的侵蚀。

而沙漠地区的民居则常常采用深埋地下、建设密闭的特殊形式,以避免夏日的高温和沙尘暴的侵袭。

不同的地理环境要求不同的建筑风格,这是民居与环境相互关系的典型体现。

三、民居对文化的体现民居不仅是人类居住的场所,也是文化的载体。

中国古代的民居中,往往构筑有一些特殊的文化符号和建筑元素,如吉祥的门楼、传统的庭院、建筑物上的彩绘等。

这些都代表着人们对于美好生活的追求和文化传承的意识,也反映了不同时期、不同民族的文化差异。

四、民居与社会经济民居建设往往受到社会经济发展水平的制约。

在农业发达的地区,民居常常以农舍、农庄等为主,体现了农民们对农业生产的重视。

而在工业城市地区,高层建筑、公寓等则更为常见,代表着工业化进程中的城市化趋势。

五、民居与居住环境问题民居与居住环境问题是地理学研究中的重要内容。

随着城市化进程的加快,城市住房问题逐渐凸显,影响着人们的生活质量和社会和谐发展。

因此,在考察民居知识点时,还需要关注城市规划、住房政策、居住环境等相关问题。

六、世界各地的民居中国民居是世界上独特的建筑文化,但各国各地也有独特的民居风格。

例如,草原地区的蒙古包是蒙古族人民居住的主要建筑;日本的传统民居“榻榻米”体现了日本人独特的生活方式;非洲的茅草屋则反映了当地土著居民的生活习惯。

中华古民居生存现状调查③“川西民居”的困境中华古民居生存现状调查③“川西民居”的困境川西民居,不仅仅是传承川西平原地域文化的实质性载体,更是千百年来这一地区人类社会与自然环境磨合,由历史“优选”出来的最优居住形态。

上图为四川崇州元通古镇。

下图为古镇转角楼局部。

资料图片可是,在调查川西民居生存现状的时候,得到了一组这样的数据:拥有3000年文明的历史文化名城成都,城区内超过100年以上的古民居竟不到30座;整个成都平原地区,保存传统川西风格和建筑技艺的民居不超过1000处。

传统川西民居是否已经失去了生命力?古民居是不是成了城市化发展的“绊脚石”?传统民居未来的出路在哪里?带着这些问题,记者展开了调查。

“川西民居”算不算建筑流派?“到四川来,觉得此地人建造房屋最是经济。

火烧过的砖,常常用来做柱子,孤零零的砌起四根砖柱,上面盖上一个木头架子,看上去瘦骨嶙峋,单薄得可怜;但是顶上铺了瓦,四面编了竹篦墙,墙上敷了泥灰,远远看过去,没有人能说不像是座房子。

”作家梁实秋在散文《雅居》中对四川民居的描述,可能构成了许多人对四川民居的第一印像。

的确,对“雅”的追求,是川西民居的一大特色。

川西民居的布局一般是“一正两偏”,即中间是正房,两边是偏房,呈“凹”字型,在房前屋后一般会种植一圈竹子或有一片菜地、稻田,由于川西地区的乡间一般不打水井,所以离房子不远总有一条水渠。

四川人把这样的居住形态叫做“林盘”。

开篇所说的不超过1000处的保存有传统川西风格和建筑技艺的民居形式,就指的是“林盘”。

袁庭栋是著名的巴蜀文化学者,同时也是成都“历史建筑保护办公室”的顾问,年逾7旬的他对巴蜀传统文化,尤其是对四川地区的传统建筑颇有研究。

他曾历时五年,在没有任何资金设备的情况下,通过调查走访完成了《成都街巷志》,引起极大轰动。

“事实上,川西民居的叫法还有值得商榷的地方。

”袁庭栋说。

袁庭栋介绍,事实上,川西民居的建筑风格和整个西南汉族地区大同小异,这同四川的移民历史有很大关系。

中国南北方建筑差异及原因●南方民居的特点●北方民居的特点●南北方民居的不同●造成南北方民居差异的原因一、南方民居的特点南方一带气候温润,无严寒酷暑,房屋朝向均为南或东南。

这一地区民居都为木架承重,屋脊高,进深深,防热通风效果好。

另外在平面处理上尽可能采用置小天井及前后开窗的做法,门窗基本采用低的槛窗及长格扇窗。

在造型和平面处理上变化繁多,非常自由灵活,悬山、歇山、硬山、四坡水屋顶皆应用。

民居墙身薄,大木结构高瘦,装饰玲珑,木刻砖雕十分精细,屋面轻巧,造成了明秀轻松的外观。

白墙黑瓦在丛林溪流映照下,予人以明快的感觉。

南方民居,能让许多人立刻就联想到那小桥流水的美丽画面。

江南的一些小镇,大都是一条小河流过,两岸都是青灰色的小房子,整齐的马头墙,青灰瓦,安安静静的。

一般的民居,进门口便是一个天井,边有一个石水槽,那是洗衣服和洗菜的地方。

往前便是一个厨房,很大,连餐厅都包括在内了,向左一转,便是一个木楼梯,走上楼去,那里有几间卧室。

从楼上可以俯视楼下的天井,天井由青石板铺就,那里在夏天时可谓是花团锦簇,到冬天则是小孩子打雪仗的好地方。

当然,这只是一个模式,各家会根据各自的特点来设计房屋。

南方地区的住宅院落很小,四周房屋连成一体,南方民居多使用穿斗式结构,房屋组合比较灵活。

在南方,房屋的山墙形似马头,建筑多粉墙黛瓦,颜色淡雅。

南方水资源较为丰富,水从门前屋后流过,也是一种景致。

有钱人家喜欢住房连着花园,这就是园林,南方园林不需要很大的地盘,却能营造出仙境。

二、北方民居的特点北方民居,在大家的印象里,多半是黄土高坡上的窑洞和北京城里的四合院。

朴实厚拙的四合院是北京传统的住宅形式,其比例大小适中,冬天太阳可照进室内,正房冬暖夏凉。

庭院是户外活动的场所。

西北地区的窑洞,是在黄土高坡向阳面挖窑筑洞,在窑洞前部用砖砌成拱形门洞,并做出花饰,既起到保证窑脸黄土稳定的作用,又能美化生活环境,用材简单,手法自然。

窑洞的上方,种一些植物,保持水土。

中国民居与地理环境、地方风俗的关系我国历史悠久,疆域辽阔,自然环境多种多样,社会经济环境亦不尽相同。

在漫长的历史发展过程中,逐步形成了各地不同的民居建筑形式,这种传统的民居建筑深深地打上了地理环境的烙印,生动地反映了人与自然的关系。

一、中国北方民居与地理环境中国北方黄河中上游地区窑洞式住宅较多,在陕西、甘肃、河南、山西等黄土地区,当地居民在天然土壁内开凿横洞,并常将数洞相连,在洞内加砌砖石,建造窑洞。

窑洞防火,防噪音,冬暖夏凉,节省土地,经济省工,将自然图景和生活图景有机结合,是因地制宜的完美建筑形式,渗透着人们对黄土地的热爱和眷恋。

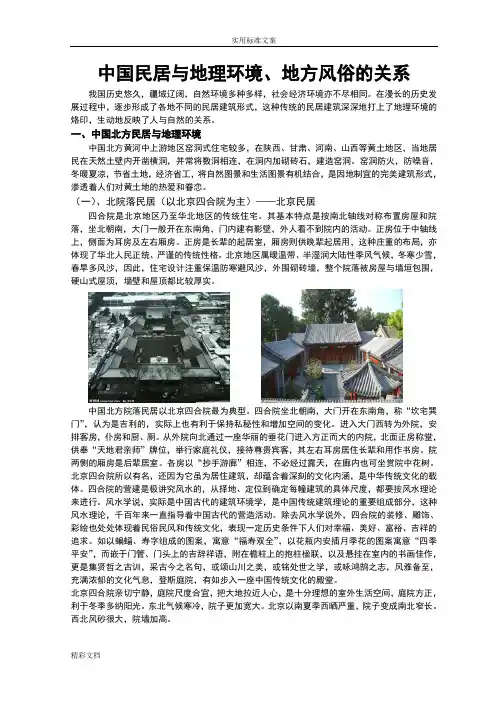

(一)、北院落民居(以北京四合院为主)——北京民居四合院是北京地区乃至华北地区的传统住宅。

其基本特点是按南北轴线对称布置房屋和院落,坐北朝南,大门一般开在东南角,门内建有影壁,外人看不到院内的活动。

正房位于中轴线上,侧面为耳房及左右厢房。

正房是长辈的起居室,厢房则供晚辈起居用,这种庄重的布局,亦体现了华北人民正统、严谨的传统性格。

北京地区属暖温带、半湿润大陆性季风气候,冬寒少雪,春旱多风沙,因此,住宅设计注重保温防寒避风沙,外围砌砖墙,整个院落被房屋与墙垣包围,硬山式屋顶,墙壁和屋顶都比较厚实。

中国北方院落民居以北京四合院最为典型。

四合院坐北朝南,大门开在东南角,称“坎宅巽门”,认为是吉利的,实际上也有利于保持私秘性和增加空间的变化。

进入大门西转为外院,安排客房,仆房和厨、厕。

从外院向北通过一座华丽的垂花门进入方正而大的内院,北面正房称堂,供奉“天地君亲师”牌位,举行家庭礼仪,接待尊贵宾客,其左右耳房居住长辈和用作书房。

院两侧的厢房是后辈居室。

各房以“抄手游廊”相连,不必经过露天,在廊内也可坐赏院中花树。

北京四合院所以有名,还因为它虽为居住建筑,却蕴含着深刻的文化内涵,是中华传统文化的载体。

四合院的营建是极讲究风水的,从择地、定位到确定每幢建筑的具体尺度,都要按风水理论来进行。

不同⽓候类型对建筑风格的影响不同⽓候类型对我国建筑形式的影响⾃古以来,中国不同地区的居住者都有着共同的⽂化起源——中华⽂明,可是不同地区的民宅却在结构与⾊彩上有着很⼤的差异。

这是因为中国⼤陆地区地域辽阔,所跨纬度较⼤,造成了各地区⽓候的差异,⽓候的不同就要求⼈们居住的房屋有着不同的抵御不利⽓候条件的特性,因此在长期的发展中形成了不同的样式,也就是我们所说的结构和⾊彩。

在不同的⽓候环境中需要建筑物有防⾬、耐寒、坚固防风等特性,起初建筑的外貌仅仅是有建筑的功能⽽决定的,但随着时代发展与⽣产⼒的进步,⼈们对房屋的审美要求也在不断地演变,最终形成了风格上的差异。

可以说,⽓候环境与建筑风格的关系是,⽓候环境影响建筑风格,建筑风格反映⽓候特点,并与环境达到协调或⼀致。

不同的⽓候条件对房屋建筑提出了不同的要求。

我国从建筑热⼯设计的⾓度出发,把全国划分为五个区,即严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖和温和地区,并提出相应的设计要求。

这样分区的⽬的就在于使民⽤建筑的热⼯设计与地区⽓候相适应,保证室内基本热环境要求。

⼀、⽓候对建筑形式的影响地球上⽓候的形成,是由于太阳辐射对地球的作⽤形成的。

落到地球上的太阳辐射热主要由地球表⾯⼤⽓层吸收,⽽地球表⾯与⼤⽓层向太空的长波辐射是地球向外界散热的主要⽅式。

这样通过地球表⾯对太阳辐射的吸收和地球表⾯向太空长波辐射才能维持地球表⾯的热平衡,保持了地球特有的长期稳定的⽓候条件。

⽓候影响着⼈类舒适,是温度、湿度、光照、风、⼤⽓压⼒和降⽔量等因素的综合结果。

为了舒适的⽬的,这些因素的组合达成⼀定的平衡状况。

这些⽓候因素的变化与⼈体健康程度的关系极为密切,⽓候的变化会直接影响我们的⼼理和⽣理活动。

⼈类对⽓候的反应最明显也最直接的表现就是在⾃⾝的居住上,不同地区的⼈往往会根据居住地环境的不同建造出适合当地⽓候的房屋。

1.温度条件对建筑的影响由于墙壁厚度对于建筑是否保温起很重要的作⽤,因此⽓温⾼的地⽅⼀般墙壁较薄,⽓温低的地⽅墙壁较厚。

中国不同的居住环境中国各地的居住建筑,又称“民居”,民居包含住宅以及由其延伸的居住环境。

由于中国幅员广阔,各地区的自然地理条件不同,56个民族风格与传统各异,生产和生活各具特色,建筑材料千差万别,使中国的民居建筑多姿多彩,富有创造性北京民居—四合院在北京城大大小小的胡同中,坐落着许多由东、南、西、北四面房屋围合起来的院落式住宅,这就是四合院。

四合院是北京最为普遍、历史最为久远的住宅形式。

其布局常为“一正两厢”,坐北朝南,开间、进深、高度和装饰等都央全宅之首。

院子是交通、采光、通风的枢纽,配以绿化成为休息和家庭活动的中心。

北京有各种规模的四合院,但不论大小,都是由一个个四面房屋围合的庭院组成的。

最简单的四合院只有一个院子,比较复杂的有两三个院子,富贵人家居住的深宅大院,通常是由好几座四合院并列组成的。

安徽民居—粉墙黛瓦的三合院、四合院徽派建筑其布局一般都以三合院或四合院为基本单位,但宏观世界与北京的院落形式有别。

根据当地气候、地形的特点,安徽传统的民居建筑多为各种造型的二层楼房,有的依山傍水,有的参差起伏,有的层楼叠院,精致朴素、堂皇俊秀。

以流畅的飞檐、高翘的马头墙、宁静的街巷、幽深的院落、粗大的冬瓜梁以及精美的雕刻著称。

许多民居的六罩、梁托、门扇及墙壁上都雕刻有人物、鸟、兽、花卉、祥云等图案。

砖、木、石雕融为一体,堪称徽派建筑大观园。

广东建筑之民居:骑楼风雨情所谓骑楼,描述的是其沿街部分二层以上出挑至街道处,用立柱支撑,形成内部的人行道。

立面形态上建筑骑跨人行道因而取名骑楼。

广州骑楼的年龄,说来还没过100岁。

民国七年(1919年),广州拆城墙、扩马路,开通了越秀北、人民路、盘福路、文明路、大德路等今天仍服务民生的主干道。

当时为了充分运用马路空间,同时又针对南方潮湿多雨、炎热高温的气候特征,便在马路两旁搭建起两三层的砖木混合结构的骑楼式楼房,就连现代化的建筑南方大厦、新大新公司等,也采用了这种骑楼式的建筑结构,一时风靡全城,形成了广州街景的主格局。

山西民居建筑特点广袤的黄土高原以其特有的自然环境,铸就了古老的三晋文明.山西民居是一种有地方特色的建筑群。

当中大致可以分为窑洞、平房或两者混合的建筑。

中国民居建筑,向有“北在山西,南在安徽"之说.皖南民居以朴实清新而闻名,晋中大院则以深邃富丽著称。

环境要素也称作环境基质,是构成人类环境整体的各个独立的、性质不同的而又服从整体演化规律的基本物质组分.在科学技术与社会生产力极其有限的古代社会,自然环境对建筑型制和村落布局的形成往往起决定性作用。

受特定环境因素长期的作用和影响,山西传统民居形成了极具地方特色的建筑型制与村落布局特点.一. 山西的自然条件山西是内陆省份,位于黄河中游东岸,华北平原西面的黄土高原上。

省境四周山环水绕,与邻省的自然境界分明。

东依太行山,西、南依吕梁山、黄河,北依古长城,与河北、河南、陕西、内蒙古等省区为界。

山西是典型的为黄土广泛覆盖的山地高原,地势东北高西南低。

境内大部分地区海拔在1500米以上,高原内部起伏不平,河谷纵横,地貌类型复杂多样,有山地、丘陵、台地、平原,山多川少,山地、丘陵面积占全省总面积的80.1%,平川、河谷面积占总面积的19.9%。

山西地处大陆东岸中纬度的内陆,东距海岸虽只有300~500千米,但由于省境东部山岭阻挡,气候受海洋影响较弱,在气候类型上属于温带大陆性季风气候.北部由于受内蒙古冬季冷气团的袭击,比较寒冷;南部受到从河南黄淮海平原和豫北平原北上的夏季暖湿气团的滋润,比较温和;南北气候差异明显。

气候特征是:冬季漫长,寒冷干燥;夏季南长北短,雨水集中;春季气候多变,风沙较多;秋季短暂,天气温和.全境日照充足,热量资源较丰富;灾害性天气较多,“十年九旱”;昼夜温差较大.山西共有大小河流1000余条,主要特点是河流较多,以季节性河流为主,水量变化的季节性差异大。

山西河流源于东西高原山地,向西向南流的属黄河水系,向东流的属海河水系。

二.山西民居建筑概况山西民居是中华民居建筑艺术的杰出成就,作为中国民居建筑不可或缺的组成部分,山西传统民居其类型丰富,独具地方特色而引人注目.尤其以建筑布局、空间组成、造型艺术、雕刻艺术、等方面都有独到之处,逐渐形成了自己的建筑风格与特色.现存的以明清两代为主的传统民居建筑数量较多、保存完好,成为我们研究传统民居建筑的宝贵财富.山西“以山地为主"的地形地貌却很少能提供这样大面积的平川.所以,在实际修建村落的过程中,往往是平地、山坡、断崖相结合的地形比较多。

大班社会《中华民居》(中国建筑)+教案反思(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如小班教案、中班教案、大班教案、节日教案、季节教案、教学反思、活动设计、计划总结、节日习俗、其他资料等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of classic sample essays, such as small class lesson plans, middle class lesson plans, large class lesson plans, holiday lesson plans, seasonal lesson plans, teaching reflection, activity design, plan summary, festival customs, other materials, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!大班社会《中华民居》(中国建筑)+教案反思让幼儿了解我国具有建筑特色的民居,以及这些民居与地理位置的关系,进而激发幼儿热爱祖国大美河山的情感。

NO.1福建土楼客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。

土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。

客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。

加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密大之中,当时不但建筑材料蒉乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。

这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。

土楼主要分布在福建省的龙岩、漳州等地区。

福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。

福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念(参见董斌《现代风水精鉴》),适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

20世纪80年代,福建漳州市南靖县、龙岩市永定县的土楼被美国人误以为是蘑菇状的核武设备,殊不知这独一无二、从宋元时期就已经产出的大型夯土民居建筑,早在第一枚原子弹蘑菇云腾云驾雾之前,就已经在闽西南一块600多平方公里的土地矗立了数个世纪了。

中国“福建土楼”2008年7月6日在加拿大魁北克城举行的第32届世界遗产大会上,被正式列入《世界遗产名录》。

NO.2开平碉楼广东开平市的田野上,一座座欧式古典风格的小楼与中国南方农村的传统土屋交错,形成中国绝无仅有的乡间景色。

碉楼中西合璧,融会了各种建筑风格的精髓。

开平境内最多的时候共有3000多座碉楼,目前尚存1800多座,分布在开平15个镇、办事处。

这些碉楼是上世纪开平华侨与村民主动把外国建筑文化与当地建筑文化相结合的结晶。

幼儿园大班社会《中华民居》教案,大班社会一、教学内容本节课选自大班社会教材的第六章节《我们的家园》,详细内容围绕“中华民居”这一主题展开。

我们将探讨我国不同地区的民居特点,了解各地民居与地理环境、人文习俗之间的关系。

二、教学目标1. 让幼儿了解我国不同地区的民居特点,培养幼儿对传统文化的兴趣。

3. 增强幼儿对家国的热爱,培养幼儿的民族团结意识。

三、教学难点与重点教学难点:让幼儿理解民居与地理环境、人文习俗之间的关系。

教学重点:掌握我国不同地区民居的特点。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、图片、地图、民居模型等。

2. 学具:画纸、彩笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)通过多媒体展示不同地区的民居图片,引导幼儿观察并说出自己家乡的民居特点。

2. 新课导入(10分钟)(1)教师简要介绍我国不同地区的民居特点。

(2)展示民居模型,让幼儿观察、分析各地民居的异同。

(3)结合地图,讲解民居与地理环境、人文习俗之间的关系。

3. 例题讲解(10分钟)以四川的吊脚楼为例,讲解其结构、特点及与地理环境、人文习俗的关系。

4. 随堂练习(5分钟)分发画纸、彩笔等材料,让幼儿画出自己心中的民居。

(2)引导幼儿思考如何保护我们的家园,爱护民居。

六、板书设计1. 板书《中华民居》2. 内容:(1)我国民居的分布及特点(2)民居与地理环境、人文习俗的关系七、作业设计1. 作业题目:画出自己心中的民居2. 答案要求:具有民居特点,颜色搭配和谐,结构清晰。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注幼儿在课堂上的参与度,引导幼儿积极观察、思考。

2. 拓展延伸:(1)组织幼儿参观当地的民居,亲身感受民居的魅力。

(2)开展“我心中的民居”主题活动,鼓励幼儿用自己的方式表达对民居的喜爱。

重点和难点解析1. 教学难点:让幼儿理解民居与地理环境、人文习俗之间的关系。

2. 实践情景引入:通过多媒体展示不同地区的民居图片,引导幼儿观察并说出自己家乡的民居特点。

乡土中国知识点梳理中国是一个拥有悠久历史和灿烂文化传统的国家。

乡土中国作为中国传统文化的重要组成部分,涵盖了众多知识点。

本文将从不同角度梳理乡土中国的知识点,以增加对乡土中国的了解。

一、乡土中国的基本概念与内涵乡土中国是指中国农村地区的特殊文化现象,包括农村地区的生活方式、建筑风格、民俗习惯、传统工艺等方面的内容。

乡土中国强调对农耕文化的尊重和保护,弘扬了中国传统文化的价值观和思想精髓。

二、乡土中国的地理环境和自然资源农村地区的地理环境和自然资源对乡土中国的形成和发展起到了重要作用。

中国广袤的土地、丰富的水资源、多样的地形地貌,为乡土中国的独特性提供了基础条件。

丰富的自然资源也给农民提供了丰富的物质基础,同时也影响了乡村的经济结构和产业布局。

三、乡土中国的农耕文化农耕文化是乡土中国的核心所在。

中国农民凭借着对土地的勤劳耕作,创造了丰富的农耕文化。

种植、种子、农具、农事等方面形成了独特的乡土中国特色。

乡土中国的农耕文化强调“和谐共生”、“人地相宜”,体现了人与自然的和谐关系。

四、乡土中国的传统建筑风格乡土中国的传统建筑风格以“四合院”为代表,具有独特的韵味和价值。

四合院是一种以建筑为中心,四面有院子的传统民居建筑。

四合院具有独立的院落、通透的布局、精美的木雕、砖雕、石雕等特点,是乡土中国的一种重要文化遗产。

五、乡土中国的民俗习惯乡土中国的民俗习惯是农村地区独有的。

这些习俗包括农民在不同时间节点上的节日庆祝活动、婚丧嫁娶的礼仪习俗、农民的祭祀信仰等。

这些乡土中国的民俗习惯体现了中国传统文化的独特魅力,也是传承与发展乡土中国的重要内容。

六、乡土中国的传统工艺乡村地区传统工艺是乡土中国的重要组成部分。

农民通过世代相传的技艺,创造了许多独特的手工艺品。

如竹编、草编、刺绣、木雕、瓷器等工艺品都体现了农村地区特色和民族文化的多样性。

这些传统工艺品往往承载了丰富的历史和文化内涵。

七、乡土中国的文化传承与创新乡土中国作为中国传统文化的重要组成部分,具有重要的历史和文化价值。

收稿日期:2002-03-18 作者简介:陈启跃(1958-),男,江苏宜兴人,副教授,主要从事区域地理及旅游的教学与研究.第15卷第3Π4期2002年7月海南师范学院学报(自然科学版)JOURNA L OF H AI NAN NORMA L UNI VERSITY (NAT URA L SCIE NCE )V ol .15 N o .3Π4July 2002文章编号:1671-8747(2002)03-0059-04中国传统民俗与地理环境陈启跃(镇江高等专科学校,江苏镇江212003)摘 要:我国的民俗是我国人民对生产与生活经验的总结,是民族文化的重要组成部分.就民俗与地理环境的关系而言,民俗形成与演变的自然基础是地理环境,民俗的传播与扩散受地理环境的制约,民俗的区域差异是地理环境区域差异的反映,民俗也是人们适应地理环境、实现人地关系协调的具体表现.关键词:民俗;地理环境;人地关系中图分类号:K 901 文献标识码:A民俗文化是中华民族优秀文化的重要组成部分,源远流长,影响深远.尽管目前因为社会、经济和科学技术的发展,生活水平的提高、生活方式的多样以及生活节奏的加快,人们对民俗的重视程度有所下降,但研究民俗仍然能给我们许多有益的启示.以前在讨论民俗文化时,比较多的是从历史、民族和文化的角度出发,本文拟从地理环境的角度来观察和讨论民俗.1 传统民俗形成与演变的自然基础是地理环境人类是自然的产物.地理环境是人类赖以生存和发展的物质基础,也是传统民俗形成的自然基础.我国是世界上农业历史最悠久、农业资源最丰富、农产品的种类最多的国家之一.几千年来,农业生产是我国国民经济的重要产业部门.农业生产受地理环境的影响是不言而喻的.对于农业生产来说,地理环境不仅提供了农业生产所需要的原料与场所,而且作为农业生产力的一部分参与了农业生产过程.地理环境还是农业社会分工和农业生产地域分工的自然基础,传统农业的季节性、不稳定性以及生产周期长、劳动时间不均衡等特点,也是在地理环境的影响下形成的.农业生产民俗是随着人类的农业生产活动而形成的,随着生产工具的出现和改进、生产技术的进步而不断演变的.尽管随着科学的发展农业生产对地理环境依赖程度在逐渐降低,但至少在相当长的时期内,农业生产还脱离不了地理环境.因此,无论从那个方面说,农业生产民俗的形成与演变的最基本的条件是地理环境.民以食为天.我国饮食的种类繁多,单就菜系来说,就有四大菜系.即用料广、选料严、多海鲜与野味,口味偏重清、鲜、爽、滑,配菜丰富,粥品、点心特别丰富的粤菜;重油重味、偏爱麻辣,善于运用普通材料制出多种美味菜肴,小吃特别丰富的川菜;用料讲究、善于用高档材料做出高热量、高蛋白的厚味大菜,善于以汤调味的鲁菜;味兼南北、河鲜菜突出、点心和小吃精美的苏菜等等.这些菜系的一个共同特点,就是地域性强,它们根据菜系所产生与流行地区的物产、自然环境、社06海南师范学院学报(自然科学版) 2002年会经济文化条件等因素来选料和决定烹饪方式与口味.我国的民族众多,各民族的服饰各具特色.同一个民族的服饰在不同地区也有差异.服饰的主要功能是抵御寒冷和保护人身安全.在不同的地理环境中,人们对服饰的功能要求是有差异的.气候炎热地区人们的服饰薄而透气且宽松,气候寒冷地区人们的服饰则厚实而注重防寒;长夏无冬地区的人们不需要准备冬衣,四季分明地区的人们要根据季节的变化而进行春、夏、秋、冬衣物的更替;地形复杂地区因气候的多样性与多变性,当地人们的服饰也必须适应多变的气候特点.我国民居的种类繁多,从主要类型来讲有东北等地区的口袋式民居、华北地区的四合院式民居、黄土高原地区的窑洞式民居、草原游牧民族的帐幕式民居、长江中下游地区的两面坡式民居、西南地区的干栏式民居、林区的干井式民居等等.这些民居不仅在造型、结构、布局、材料、建筑工艺、功能等等方面有着极大的差异,而且在选址、建造程序、建房禁忌等方面也有很大的差异.形成这些差异的原因可能有很多,但有一点是肯定的,即所有这些差异,都与地理环境有关.我国地域辽阔,地形复杂多样,为了解决不同地区人与人之间的交往,就产生了各种形式的交通.交通民俗的形成与演变受地理环境的影响与制约极为明显.河网密度、河流的水文特征等对水上交通方式产生极大的影响.平坦的地形是交通理想的地形,崎岖陡峭的地形是交通的障碍.不同的地理环境将会产生具有不同特色的交通方式.以桥为例,有东部平原地区的拱桥和梁桥,有西南地区山区的索桥等;以水上交通为例,有适应水深河宽环境的“船”,有适应山区流急滩多水浅环境的“排”或“筏”等民俗,简尔言之就是百姓习尚,民间习俗.民俗是经过千百年来劳动人民对生产与生活的经验总结而产生的.人们的生产与生活都离不开其生存的空间与基础———地理环境,因此,我们可以这样认为:传统民俗的形成与演变,是以地理环境为基础的.2 传统民俗的传播与扩散受地理环境的制约传统民俗在时间上的传承性和空间上的传播性,是它的两个主要特征.在时间上的传承性实际上就是民俗的形成、发展与演变.空间上的传播性就是民俗的传播与扩散,这个过程是一种复杂的现象,有可能形成新的民俗分布区或产生新的民俗.就民俗传播与扩散的方式来讲,主要有两种.①因为大量人口的迁徙造成的传播.历史上无论是战争、灾害或其他原因,迫使某个民族或某个地区的人群发生大规模且较长距离的迁徙,作为民族文化重要组成部分的民俗,也随着人口的迁徙而迁移.在迁移过程中,有的民俗因为失去了存在的自然基础或社会背景而逐渐消亡,有的民俗则经过改造或和移入地区当地原有民俗相互交融,形成新的民俗.但是新的民俗必须与当地的自然环境和社会经济条件相适应,否则就不具备新民俗形成的基本条件.②因为采借方式使某一民俗向不同的地区和民族扩散.这种传播方式比较简单,不需要人口的大量迁徙,而是在各民族、各地区之间生活较为稳定的情况下进行民俗文化的交流.民俗的这两种传播方式都需要一个前提,即人们的交往比较方便,从地理环境的角度来说,也就是地形较为平坦,交通较为方便.有些民俗事象在我国分布比较广泛.在长江中下游地区和珠江流域的一些地区都有端午节赛龙舟的习俗,有的地区赛龙舟还成了一项常年稳定的民俗盛会.赛龙舟分布比较广泛的原因是因为屈原是伟大的民族英雄,受到广大人民的崇敬,人们在端午节举行纪念屈原的活动,更重要的是因为长江中下游地区和珠江流域的地形以平原和丘陵为主,地势平坦,河湖众多,水面开阔,水流平缓,有举行龙舟比赛的良好的自然条件.有的民俗事象的分布范围非常狭小,例如云南,少数民族众多,是我国少数民族分布最多的省份之一.云南少数民族的分布往往成岛屿状,作为民族文化重要组成部分的民俗的分布,也成岛屿状.形成这种现象的重要的原因之一是因为云南地处云贵高原和横断山地区.区内地形崎岖,“地无三尺平”是其地形条件的真实写照.崎岖的地形不仅阻碍了交通,更阻碍了不同民族或不同地区人们的交往与融合.3 民俗区域差异是地理环境区域差异的反映俗话说“百里不同风,千里不同俗”.由于所处的地理环境不同而形成不同的民俗,这表现出民俗对地理环境有很强的适应性和选择性.人类和地理环境的关系是十分密切的,人们不仅从地理环境中获得赖以生存的生活资料,而且和地理环境发生精神上的联系.有什么样的地理环境,就会形成什么样的民俗.在我国民俗的地理分布上,有几条大的民俗分布的区域界线,即大兴安岭—长城—青藏高原东缘、秦岭—淮河、昆仑山—阿尔金山—祁连山.这几条界线两侧的民俗有着明显的差异,这种差异可以认为是地理环境差异在民俗上的具体反映.大兴安岭—长城—青藏高原东缘一线基本上与我国季风区与非季风区的分界线一致,也是我国牧业地区与农业地区的分界线.此线的西部地区,地形以高原、山地、盆地为主,气候干燥,草原广布,是我国主要的草原牧区、高山牧区和高寒牧区,人口稀少,以少数民族为主他们在长期的牧业生产和生活中形成了独特的牧业民俗文化.此线的东部地区,地形以平原和丘陵为主,气候湿润,土地肥沃,光、热、水、土条件配合较好,是我国重要的农耕地区,人口密集,是我国农耕文化的主要分布地区.东西两部分地区的人民在生产、居住、服饰、饮食、婚姻、丧葬、工艺、竞技、交通等等民俗都有较大的差异.就生产而言,西部地区人们以牲畜为主要生产对象,生产方式以放牧为主;东部地区人们则以土地为主要生产对象,生产方式以耕作为主.就居住而言,西部地区的人们由于生产需要“逐水草而居”,所以居住在容易搬迁的帐篷式住房里;东部地区的人们一般以固定的土地为生产对象,没有十分特殊的原因他们不会弃地而去,其住所就以固定的房子为主.就饮食而言,西部地区的人们以肉、奶为主食物;东部地区的人们以米、面等为主食.以服饰而言,西部地区的人们以“袍”为主,而东部地区的人们以“衫”为主等等.秦岭—淮河一线也是我国东部地区“南方”与“北方”的分界线.在东部地区,南北之间的民俗也有较大的差异.我们常说的“南人吃米,北人食面”、“北车南楫”是东部地区南北之间最典型的民俗区域差异,这种差异正是南北之间地理环境差异的反映:南方气候温暖湿润,河网密布,水资源比较充裕,可以广种水稻并以大米为主食,传统的交通工具也以船为主;北方气候较冷,干旱少雨,河流稀少,水资源不足,因而以旱地作物为主,主食以面粉为主,传统的交通工具以车、马为多.昆仑山—阿尔金山—祁连山一线是我国西部地区民俗的一条重要界线.该线以南的民俗文化主要是适应了“世界屋脊”青藏高原高寒的地理环境和牧业为主的生产、生活方式,受藏传佛教的影响较大.该线以北的民俗文化以干旱半干旱地区的牧业民俗为主,在绿洲地区有部分农耕民俗文化,受伊期兰教的影响深刻.4 传统民俗是人与地理环境相协调的典范我国各地的地理环境差异很大,人民在长期的生产与生活中,总结了数千年的经验,形成了具有模式化的习俗,也就是民俗.观察众多的民俗,我们会发现绝大多数的民俗都体现了因地制宜的精神,尽可能地达到人与自然的和谐,实现“天人合一”的目标.这一点在生产、居住、服饰、饮食等物质民俗方面的表现特别明显.农业历来是我国国民经济中最重要的生产部门之一.我国劳动人民总结了长期的生产经验,16第3Π4期 陈启跃:中国传统民俗与地理环境26海南师范学院学报(自然科学版) 2002年形成了与地理环境相适应的生产方式与生产技术,并以民俗的方式传承下来.一是因地制宜.根据各地的地理环境宜农则农,宜林则林,宜牧则牧,宜渔则渔.二是在农区采用不同的耕作方式与不同的耕作制度.秦岭淮河一线以北以旱田为主,一年一熟至一年两熟,主要作物以小麦、玉米、高粱、棉花等旱地作物为主.秦岭淮河一线以南地区以水田为主,一年二熟至一年三熟,主要作物以水稻为主.三是注意地力的保护与恢复.在农耕生产中采用轮作、施用有机肥、休耕等,牧业生产中采用轮牧等等.四是以乡规民约的方式规定了若干防止破坏自然环境的禁忌.事实证明只要是因地制宜的地区,自然环境比较好,否则,或多或少都会造成环境的退化.我国传统民居的一般朝向是坐北朝南,这与我国大部分地区处于北半球中纬度地带、阳光南来的条件相适应.然而,也有一些地区的民居并不一定朝南,例如在云南大理,绝大多数民居的正房朝向是坐西向东,原因之一,是大理地处点苍山下,点苍山属横断山脉,其走势为南北向,形状狭长的洱海在点苍山东面,与之平行,亦呈南北向,两者之间的缓坡,便是古代大理的发祥地,那么,建房无论是从建筑和施工的角度去考虑,背靠苍山、面向洱海取朝东方向最有利.原因之二是与大理的“下关风”有关.下关风是大理四景(下关风、上关花、苍山雪、洱海月)之一.下关风大,而且一年四季几乎天天都有,常年风向以偏西风为主.大理民居朝东也是为了避风.大理民间有歌谣说“大理有三宝,风吹不进屋是第一宝”.可见,云南大理民居朝东体现了白族人民适应自然、顺应自然的思想.民俗是我国劳动人民长期生产和生活经验的总结.在漫长的岁月中,民俗事象能流传至下来,总有其一定的合理性.民俗中所反映的许多生产与生活方式都非常注意尊重自然,适应自然,善待自然.在科学技术发达的今天,我们还须不断吸取我国的传统民俗的精华,协调人地关系,以实现可持续发展.参考文献:[1] 高曾伟.中国民俗地理[M].苏州:苏州大学出版社,1997..中国饮食文化[M].上海:上海人民出版社,1989.[2] 林乃焱木[3] 陶立瑶.民俗学概论[M].北京:中央民族学院出版社,1987.(责任编辑:黄向阳) T raditional Chinese folk custom and geographical environmentCHEN Qi-yue(Zhenjiang College,Zhenjiang212003,Chima)Abstract:Chinese folk customs,which come from people’s summation of production and their life experience,are the important part of national culture.As far as the relationship between folk customs and geographical environment is con2 cerned,the geographical environment is the base of the formation and development of the folk custom while the spread and diffusion of folk custom’s are restricted by the geographical environment.As the regional difference of the geographi2 cal environment is domonstrated by the regional difference of the folk customs,folk customs reflect how people are adapted to the local geographical environment and how human beings harmonize themselves with geographical environments.K ey w ords:folk custom;geographical environment;human-geography environment relationship。

家乡传统民居建筑调查报告一、引言家乡的传统民居建筑是我国优秀的文化遗产之一。

其独特的设计理念、精湛的工艺技术以及与周围环境的和谐融合,使其成为了历史的见证和美的代表。

本报告旨在对家乡传统民居建筑进行全面的调查和研究,以探究其特点和保护价值。

二、调查区域与背景家乡地处中国南方,拥有丰富的自然资源和悠久的历史文化。

调查选取了某市某县的传统民居建筑群作为研究对象。

该地区的传统民居建筑经历了数百年的历史演变,保留着丰富的文化内涵,被视为该地区历史文化的缩影。

三、传统民居建筑的特点1. 建筑结构:传统民居建筑多采用悬山体系,即“三进院落”和“五进院落”形式。

通过雕梁画栋,营造了宽敞明亮的室内空间。

2. 材料运用:在建筑材料方面,多采用了木材、砖块和瓦片等天然材料,富有地方特色。

同时,以窗棂、门楣等雕刻工艺为代表的手工艺术也得到了广泛运用。

3. 四合院布局:传统民居建筑常采用四合院布局,即将屋舍围绕中庭而建,体现了封闭与开放、私人与公共之间的平衡关系。

4. 色彩运用:传统民居建筑注重色彩的搭配和运用,常以红、黑、白、蓝等颜色为基调,营造出独特的视觉效果。

四、保护与传承的问题1. 文化价值:传统民居建筑作为家乡历史文化的重要组成部分,具有独特的艺术价值、历史价值和社会价值。

保护传统民居建筑有助于传承家乡的文化记忆。

2. 建筑老化:由于时间的推移和自然环境的影响,许多传统民居建筑出现了老化和腐蚀的问题。

需要及时采取保护措施,延长其使用寿命。

3. 现代化冲击:随着城市化进程的加快,传统民居建筑面临着现代化冲击的威胁。

需要加强法律法规的制定,保护其独特性和历史性。

五、保护与传承策略1. 宣传教育:加强对传统民居建筑的宣传教育,提高公众对其的认识和保护意识。

举办相关展览和讲座,引导人们关注和珍惜传统建筑。

2. 技术保护:采用先进的保护技术,加强传统民居建筑的维修和修缮工作。

同时,对于严重破损的建筑,可以进行必要的修复和重建。

幼儿园大班社会《中华民居》教案,大班社会一、教学内容本节课选自大班社会领域教材《我们的世界》中的第四章《美丽的家园》,详细内容为“中华民居”。

通过本章学习,让幼儿了解我国不同地区的民居特点,感受多元文化的魅力。

二、教学目标1. 了解我国不同地区的民居特点,知道民居与地理环境的关系。

2. 通过观察、思考和动手操作,培养幼儿的观察力、想象力和动手能力。

3. 培养幼儿对家乡的热爱之情,增强民族自豪感。

三、教学难点与重点重点:了解我国不同地区的民居特点,感受民居与地理环境的关系。

难点:如何引导幼儿通过观察、思考和动手操作,深入理解民居的特点和内涵。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、民居图片、地图、模型等。

学具:画纸、彩笔、剪刀、胶棒等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)(1)教师出示民居图片,引导幼儿观察并提问:“你们知道这些漂亮的房子在哪里吗?它们有什么特点?”(2)请幼儿分享自己见过的民居,引导幼儿关注民居与地理环境的关系。

2. 新课导入(10分钟)(1)教师通过多媒体课件,展示我国不同地区的民居图片,引导幼儿观察并讲述民居的特点。

(2)教师结合地图,讲解民居与地理环境的关系。

3. 例题讲解(10分钟)(1)教师出示民居模型,引导幼儿观察并分析民居的结构、材料等特点。

(2)教师讲解民居的构造原理,帮助幼儿深入理解民居的内涵。

4. 随堂练习(10分钟)(1)教师分发画纸、彩笔等材料,引导幼儿绘制自己喜欢的民居。

(2)幼儿动手操作,教师巡回指导。

(1)教师邀请幼儿分享自己的作品,讲述民居的特点和创作过程。

(2)教师对幼儿的表现进行点评,给予鼓励和表扬。

六、板书设计1. 板书中华民居2. 板书内容:(1)民居特点:南方民居——青砖黑瓦,北方民居——红墙黄瓦(2)民居与地理环境的关系:依山傍水,就地取材七、作业设计1. 作业题目:画出你心中的民居2. 答案要求:幼儿根据自己的想象,绘制一幅民居画,注意民居的特点和细节。