CT与MRI对颅内肿瘤的诊断价值比较

- 格式:docx

- 大小:11.28 KB

- 文档页数:1

247研究数据显示,人体脑部恶性肿瘤发病率不断增加,由于肿瘤容易压迫患者的血管和神经,从而使患者发生情感障碍、运动障碍、语言障碍等情况,而在手术前对患者实施准确诊断,对患者治疗、预后效果均具有重要意义[1]。

目前常用诊断方式包括C T 和M R I 两种,但临床对于上述两种方式的诊断效果尚无明确报道。

因此,本次研究对核磁共振(MRI)、CT 检查效果进行分析,报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料入选100例颅内肿瘤患者,患者均实施核磁共振(MRI)、CT 检查,分析患者的诊断结果。

纳入标准:(1)确诊为颅内肿瘤;(2)患者和家属均在知情同意的原则下完成研究。

排除标准:(1)排除其他恶性肿瘤者;(2)排除精神异常疾病者。

年龄21岁~70岁,年龄平均值(46.17±1.21)岁,其中男60例、女40例,所有患者均存在头痛和呕吐症状。

1.2 方法所有患者均行CT 诊断方式、MRI 诊断方式。

CT 诊断方法:C T 的仪器来源于东软公司64排螺旋C T,将碘帕醇及碘氟醇作为CT 对比剂,对患者头部进行横断面平扫、平扫联合增强扫描,患者实施C T 诊断完毕后,24小时后再对患者实施MRI 诊断:给予患者使用1.5Avanto 超导全身磁共振扫描仪,选择扎特酸葡安作为增强对比剂,使用剂量为:体重一次0.2 ml/kg,注射速率每秒2.5 ml。

参数设置(1.5T 磁共振):梯度回波(T r a 及S a g)T1WI:TR:195 ms,TE4.7 ms;快速自旋回波(Tra-Fs)T2WI:TR:4370ms,TE:99 ms,层厚设置3~5 mm、层间距0.3 mm;FOV200~250 mm,弥散加权成像(Tra):TR:2600 ms TE82 ms。

1.3 观察指标分析两种诊断方式的诊断符合率、诊断正确率。

1.4 统计学方法数据采用SPSS 26.0统计学软件分析处理,计数资料采用率(%)表示,行χ2检验,计量资料用(x-±s )表示,行t 检验,P <0.05为差异有统计学意义。

临床医药文献电子杂志Electronic Journal of Clinical Medical Literature 2019 年第 6 卷第 37 期2019 Vol.6 No.37162颅内肿瘤的CT与磁共振成像诊断与鉴别诊断价值分析任德韬(巫溪县人民医院放射科,重庆 405800)【摘要】目的 探究颅内肿瘤的CT与磁共振成像诊断与鉴别诊断价值。

方法 选取2016年6月~2018年5月我院收治确诊颅内肿瘤的患者50例作为研究对象,全部患者均行CT和磁共振成像检查,对比两组患者的诊断准确率。

结果 磁共振成像诊断结果与CT诊断准确率对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论 磁共振成像技术应用于颅内肿瘤的诊断中具有较高的应用价值,诊断准确率较高,可为临床医师提供影像学依据。

【关键词】颅内肿瘤;CT;磁共振成像;诊断;鉴别【中图分类号】R445 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.37.162.01颅内肿瘤在临床中又被称为脑瘤,流行病学调查显示,颅内肿瘤可发生于任何年龄段,成人发病率与儿童相比较低。

颅内肿瘤的发病部位不同,患者的临床症状表现也有所差异,以头晕,呕吐,视力障碍等为主要表现,表现不具有差异性,部分颅内肿瘤临床症状表现与神经系统疾病极为相似,因此,临床中应给予颅内肿瘤早期诊断,对挽救患者生命有着重要意义。

本文探究颅内肿瘤的CT与磁共振成像诊断与鉴别诊断价值,内容如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院接诊的50例确诊颅内肿瘤的患者进行研究分析,本次研究选取时间为2016年6月~2018年5月。

其中,男性患者为25例,患者的年龄在11~56岁之间,平均年龄为(39.64±2.94)岁,女性患者为25例,患者的年龄在12~56岁之间,平均年龄为(39.06±2.43)岁。

1.2 方法CT检查手段:全部患者均于检查前4小时禁食,指导患者取仰卧位,并且不要随意移动身体,使用仪器为飞利浦64层螺旋CT,先对患者进行定位扫描,扫描范围以听眦线为基础,扫描方式为连续横断面平扫,随后两侧对称平扫,设置相关数据,层厚设置为0.7 mm,矩阵设置为512×512,平扫完成后注射碘海醇对比剂,注射方式为静脉推注,对患者进行增强扫描,注射速度为300 mg/L,获取数据,返回至工作站进行处理。

经验交流199头颅CT 和MRI 有什么不同蒋剑波四川省眉山市青神县人民医院 620460头颅是我们身体当中最为重要的一部分,如果其出现问题,将会影响我们的日常生活,危害身体健康,严重情况下,甚至会危及生命,所以,当头颅出现不适时,应及时进行检查。

目前,在我国医疗领域,存在多种头颅检查方法,CT 与MRI 是其中最为常见,也会是应用最为广泛的两种,对两种检查方法具有准确的了解,有利于我们对头颅进行检查。

1 什么是头颅CT头颅CT 是当前最为常见的检查方式之一,指的是利用CT 设备对头颅进行检查,以扫描出头颅中的病灶,对头颅上的疾病进行诊断提供帮助。

总体上讲,CT 对人体硬组织的显像要比软组织的更好。

头颅CT 检查对于颅内、颅骨、头皮的大部分疾病的诊断有重要意义(包括外伤、肿瘤、炎症、血管病变、中毒、变性和代谢性疾病等)。

颅脑CT 检查正常值:颅内无发生病变者,各项颅内检查数据正常。

颅脑CT 检查临床意义,异常结果:在头部外伤时CT 是最重要的影像学诊断方法,对新鲜出血敏感性高,并能显示水肿及颅内压增高继发脑疝等重要病变;颅脑CT 也适宜诊断头颅骨折的检查,尤其是凹陷骨折和颅底骨折。

2.可明确显示颅内肿瘤的数目部位、大小、轮廓密度、瘤内出血、钙化以及扩散程度,定性诊断的可能性高达70%~80%的。

3.对脑血管疾病诊断准确,并有助于确定治疗方案。

4.对颅脑损伤可分辨血肿的大小、形态、范围数目及其邻近脑组织压迫情况。

诊断准确率可达98%以上,可作颅脑损伤的常规检查。

一般情况下,婴幼儿不能拍摄CT,同时在检查前4小时,不能饮水与进食。

若检查过程中,发生头晕、冒汗等症状,是由于血糖低造成的,适当饮用一些糖水即可。

通常来说,下述几种人群适用于CT 检查:(1)颅内肿瘤;(2)脑血管病,如脑出血、脑梗塞、蛛网膜下腔出血、动脉瘤及血管畸形、烟雾病等;(3)颅脑损伤,如颅内血肿、脑挫裂伤、颅骨骨折及颅缝分离等;(4)颅内炎性病变,如脑肿瘤、肉芽肿、脑炎、脑膜炎等;(5)脑寄生虫病;(6)脑退行性病变:(7)先天性畸形;(8)手术与放射治疗后检查等。

2015年第02期饮食保健ERCP 和EST 是安全的袁不会增加并发症及病死率遥Kelly 等认为早期或超早期手术不会改变胰腺炎的病程转归袁而以延期手术比较合理袁便于详细检查胆道袁在明确诊断和炎症消退的情况下袁避免不必要的胆道探查或做比较彻底的胆道手术遥关于LC 的时机袁有的学者主张在郧孕的较早时期行蕴悦,必要时行胆总管切开取石尧栽管引流术遥Schietroma 等的研究表明袁10天内LC 对轻尧重症ABP 病人均可行遥而Uhl 等咱24暂则认为轻症ABP 在发病后7天内是安全的袁而重症ABP 因可能增加感染的危险性故最好在发病3周后行LC遥总之袁急诊EST 是重症ABP 的首选治疗措施袁即使ERCP 未清楚显示有结石存在也应考虑EST 治疗遥无论轻尧重症ABP 病人均应常规在发病后行LC袁以预防ABP 的复发遥参考文献[1]巫协宁,重症胰腺炎的发病机制.中华消化杂志,1999,19.[2]秦仁义,胆源性胰腺炎中胆道结石处理方式和时机的探讨.中国实用外科杂志,2004,24.脑肿瘤约占全身肿瘤的2%袁发病率约1/10万袁常见脑肿瘤包括胶质瘤尧脑膜瘤和转移瘤袁术前对肿瘤的恶性程度进行评估对治疗方案的制定和预后判断有重要临床意义遥常规CT 依据病灶大小尧数目尧形态尧实质信号特点尧增强表现等表现做诊断袁如遇不典型者袁则定性诊断困难遥功能性磁共振成像(MRI)是近几年来医学硬件和软件都有迅速发展后出现的新的检查技术遥它不再是单纯的形态学检查方法袁而是能反映脑组织功能状态信息的技术遥本文为此具体探讨了脑部良恶性肿瘤的CT 与核磁共振成像诊断效果袁现报告如下遥1临床资料1.1一般资料:选取我院2010年1月至2014年11月收治的脑肿瘤患者30例袁入选标准院依据病史尧临床表现及头颅CT 检查进行确诊曰起病至入院时间在7天以内曰均未进行脱水尧化疗或放射治疗曰所有病人均在术前1周进行磁共振常规扫描尧DTI 成像与CT 扫描遥病理检查恶性12例袁良性18例遥其中男20例袁女10例曰年龄20-82岁袁平均年龄为55.2依11.4岁遥1.2诊断方法:CT 检查院采用美国GE 公司的Light Speed32层CT 机袁使用高压注射器经肘静脉注入碘海醇(300mg/ml)50ml 后延时5s袁以1转/0.5s 的速度进行连续50s 扫描遥MRI 检查院采用MR 磁共振扫描仪袁头颅正交线圈袁DTI 自带后处理图像分析软件遥常规对轴位+矢状位T1WI袁轴位T2WI+T2FLAIR袁DTI 序列及增强后T1WI 轴位尧矢状位尧冠状位扫描遥造影剂为钆喷酸匍安袁剂量为0.1mmol/kg袁经肘静脉快速注入遥1.3统计分析:本文所有数据采用SPSS18.0进行分析袁诊断敏感性与特异性对比采用X2检验袁P<0.05代表有显著性差异遥2结果2.1诊断结果:CT 诊断为恶性脑肿瘤15例袁良性脑肿瘤15例曰MRI 诊断为恶性脑肿瘤13例袁良性脑肿瘤17例遥2.2诊断效果:与病理结果对比袁CT 诊断的敏感性与特异性为75.0%和86.7%袁MRI 诊断的敏感性与特异性为92.3%和100.0%遥MRI 诊断的敏感性与特异性都明显好于CT 诊断(P<0.05)遥3讨论脑肿瘤的发病率高袁其死亡率和致残率明显高于其它类型的脑部疾病遥同随着我国人口老龄化进程的加快袁脑肿瘤正在严重地威胁着人们的健康遥在病理特征上袁脑肿瘤后脑组织局部血肿导致脑水肿随时间逐渐加重袁是脑肿瘤重要致死因素遥CT 扫描是目前诊断本病的最好手段袁不仅能精确确定肿瘤位置尧大小和它邻近结构的关系遥但是脑肿瘤的发病部位尧性质及年龄特点袁加之其临床表现较为复杂疾病早期缺乏典型占位性神经体征袁难与其他颅内疾患鉴别遥MRI 的扩散张量成像(DTI)是近年来发展起来的一项磁共振新技术袁是一种能在活体显示白质纤维束走行的无创成像方法袁能反映白质纤维束的病理状态及其与邻近病变的解剖关系遥是目前唯一反映人体活体组织空间组成信息及病理状态下各组织成分之间水分子交换的功能状态的检查方法遥CT 诊断为恶性脑肿瘤15例袁良性脑肿瘤15例曰MRI 诊断为恶性脑肿瘤13例袁良性脑肿瘤17例遥与病理结果对比袁CT 诊断的敏感性与特异性为75.0%和86.7%袁MRI 诊断的敏感性与特异性为92.3%和100.0%遥MRI 诊断的敏感性与特异性都明显好于CT 诊断(P<0.05)遥总之袁相对于普通CT袁MRI 成像能科学的量化脑肿瘤的改变袁诊断敏感性与特异性更好袁值得在有条件的医院推广应用遥参考文献咱1暂晏怡袁唐文渊袁邓朝霞等援弥散张量成像对肿瘤脑浸润的量化和应用咱J暂援中国神经精神疾病杂志袁2008袁34(11)院666-670援咱2暂刘影袁李传福袁张凯袁等援3.0T MR 扩散张量成像在脑肿瘤中的应用价值咱J暂援临床发射学杂志袁2007袁26(3)院213-215援咱3暂费小瑞袁牛朝诗援弥散张量成像在脑胶质瘤诊疗中的应用咱J暂援立体定向和功能性神经外科杂志袁2008袁21(1)院45-47援咱4暂李少武袁田胜勇袁李子孝袁等援扩散张量成像在星形细胞瘤术前分级的应用研究咱J暂援放射学实践袁2007袁22(3)院234-237援脑部良恶性肿瘤的CT 与核磁共振成像诊断效果分析张标贵州省盘江投资控股有限公司总医院放射科摘要院目的院分析脑部良恶性肿瘤的CT 与核磁共振成像诊断效果遥方法院30例经手术病理证实脑肿瘤(恶性10例袁良性20例)患者均经CT 平扫与核磁共振成像诊断遥结果院CT 诊断为恶性脑肿瘤15例袁良性脑肿瘤15例曰MRI 诊断为恶性脑肿瘤13例袁良性脑肿瘤17例遥与病理结果对比袁CT 诊断的敏感性与特异性为75.0%和86.7%袁MRI 诊断的敏感性与特异性为92.3%和100.0%遥MRI 诊断的敏感性与特异性都明显好于CT 诊断(P<0.05)遥结论院相对于普通CT 袁MRI 成像能科学的量化脑肿瘤的改变袁诊断敏感性与特异性更好袁值得在有条件的医院推广应用遥关键词院恶性脑肿瘤曰良性脑肿瘤曰CT 曰核磁共振成像渊上接第53页冤治疗与预防。

CT 与 MRI 在颅内肿瘤诊断中的价值对比

卢德明;易城辉;刘宝华

【期刊名称】《医疗装备》

【年(卷),期】2016(029)010

【摘要】目的:分析 CT 和 MRI 诊断方法在颅内肿瘤诊断中的应用效果和价值。

方法选择2010年1月至2015年1月收治的60例脑部肿瘤患者作为研究对象,对所有患者采用螺旋 CT 以及 MRT 扫描方式进行检查与诊断,对比两种检查方式的检查结果。

结果与螺旋 CT 检查法对比,MRI 检查法具有更高的检出率和诊断准确率,差异有统计学意义(P <0.05)。

结论螺旋 CT 检查方式在颅内患者的诊断中是必需的检查方式,而 MRI检查方式可以对病变部位进行直观性的显示,值得在临床实践中广泛应用和推广。

同时,应当根据患者的实际情况来选择合适的检查方式,多种方法结合检查可以互补彼此的缺陷之处,从而提高对颅内肿瘤患者的诊断准确率。

【总页数】2页(P19-19,20)

【作者】卢德明;易城辉;刘宝华

【作者单位】江西省于都县人民医院影像诊断中心江西于都 342300;江西省于都县人民医院影像诊断中心江西于都 342300;江西省于都县人民医院影像诊断中心江西于都 342300

【正文语种】中文

【中图分类】R739.4

【相关文献】

1.MRI与CT在诊断颅内肿瘤中的临床价值比较 [J], 喻毅;季道秀

2.MRI与CT检查在颅内肿瘤诊断中的应用价值比较 [J], 高畅

3.对比分析MRI与CT诊断颅内肿瘤的临床价值 [J], 薛三宝

4.CT与MRI在颅内肿瘤诊断中的价值 [J], 刘国华

5.CT与MRI在颅内肿瘤诊断中的价值 [J], 刘国华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

来讲讲CT和MRI的区别到医院进行检查时医生往往会建议我们做各种各样的影像检查,可能我们会认为这些检查都差不多,是医院在骗钱。

这可真是大错特错了。

每种检查方法都有自己的特点,这都决定着检查方式的选择。

是做检查重要还是躲辐射重要平衡利弊,其实做有辐射性检查,没有绝对安全和不安全之说,凡事都要衡量利弊,对于复杂难以诊断的疾病,当疾病的致命风险远远大于辐射带来的危险,为尽量保证生命的健康,就要考虑使用CT等检查手段。

一、CT和MRI的区别1、二者价格差距较大由于核磁共振用到的技术比CT要高一些。

所以核磁共振的检查费用也比CT要多一些,大约是CT检查的2倍左右。

核磁共振和CT分别有他们的适用情况,优势与局限。

在遇到类似脚上之类的情况时,医生一般会建议先做一个CT,在CT看不出问题的时候会让我们补做一个核磁共振。

其实在面对这样的情况的时候我们一定要理解。

毕竟医生也是人,不是神。

我们能做的也只是找一个相信的医院,然后把其他事交给医生来做。

2、核磁共振和CT检查如何选择磁共振是利用氢原子在磁场中接受射频激发产生信号而成像,因此没有射线,也没有辐射。

磁共振可以准确地诊断心、脑和肾等实质器官的病变,目前已成为诊断各器官肿瘤以及脑梗死的金标准。

磁共振有哪些优缺点?磁共振是利用磁场,引起人体内氢原子共振成像,所以对人体完全没有辐射;磁共振对显示颅神经、颅底、颅颈交界区及脊髓疾病要优于CT;并且磁共振有许多检测序列,对癫痫、脑梗塞、脑出血等疾病的诊断也优于CT;磁共振对于软组织及肿瘤的显像的清晰度及分辨率要优于CT,所以很多小型肿瘤,CT辨认不清时,医生都会建议完善磁共振的检查。

核磁共振的不足也是存在的。

核磁共振检查时间较长(平均20~30分钟);检查费用较贵;带有心脏起搏器、体内带有金属、危重病人等不能进行检查。

CT可以说是X线的“升级版”,但二者又有所不同。

CT较之X线,改进了很多,分辨率高了很多,其图像可以通过不同器官对射线的吸收而呈现出的不同灰度来表示,在诊断神经系统和肺部疾病方面意义重大。

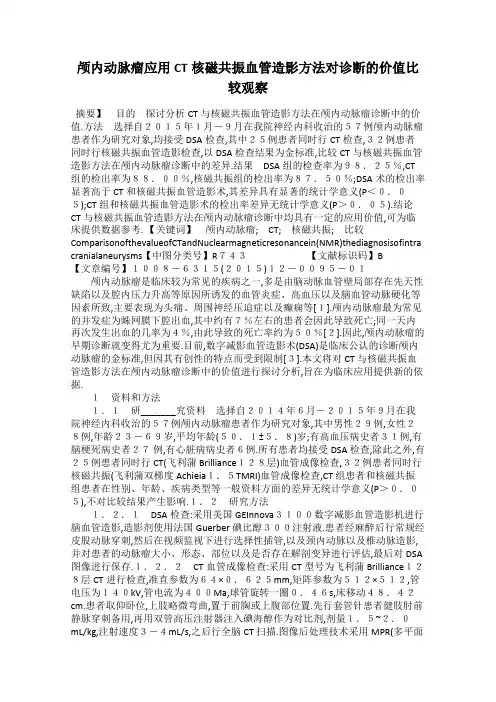

颅内动脉瘤应用CT核磁共振血管造影方法对诊断的价值比较观察摘要】目的探讨分析CT与核磁共振血管造影方法在颅内动脉瘤诊断中的价值.方法选择自2015年1月-9月在我院神经内科收治的57例颅内动脉瘤患者作为研究对象,均接受DSA检查,其中25例患者同时行CT检查,32例患者同时行核磁共振血管造影检查,以DSA 检查结果为金标准,比较CT与核磁共振血管造影方法在颅内动脉瘤诊断中的差异.结果DSA组的检查率为98.25%,CT 组的检出率为88.00%,核磁共振组的检出率为87.50%;DSA术的检出率显著高于CT和核磁共振血管造影术,其差异具有显著的统计学意义(P<0.05);CT组和核磁共振血管造影术的检出率差异无统计学意义(P>0.05).结论CT与核磁共振血管造影方法在颅内动脉瘤诊断中均具有一定的应用价值,可为临床提供数据参考. 【关键词】颅内动脉瘤;CT;核磁共振;比较ComparisonofthevalueofCTandNuclearmagneticresonancein(NMR)thediagnosisofintra cranialaneurysms【中图分类号】R743【文献标识码】B【文章编号】1008-6315(2015)12-0095-01颅内动脉瘤是临床较为常见的疾病之一,多是由脑动脉血管壁局部存在先天性缺陷以及腔内压力升高等原因所诱发的血管炎症、高血压以及脑血管动脉硬化等因素所致,主要表现为头痛、周围神经压迫症以及癫痫等[1].颅内动脉瘤最为常见的并发症为蛛网膜下腔出血,其中约有7%左右的患者会因此导致死亡;同一天内再次发生出血的几率为4%,由此导致的死亡率约为50%[2].因此,颅内动脉瘤的早期诊断就变得尤为重要.目前,数字减影血管造影术(DSA)是临床公认的诊断颅内动脉瘤的金标准,但因其有创性的特点而受到限制[3].本文将对CT 与核磁共振血管造影方法在颅内动脉瘤诊断中的价值进行探讨分析,旨在为临床应用提供新的依据.1资料和方法1.1研_______究资料选择自2014年6月-2015年9月在我院神经内科收治的57例颅内动脉瘤患者作为研究对象,其中男性29例,女性28例,年龄23-69岁,平均年龄(50.1±5.8)岁;有高血压病史者31例,有脑梗死病史者27例,有心脏病病史者6例.所有患者均接受DSA检查,除此之外,有25例患者同时行CT(飞利蒲Brilliance128层)血管成像检查,32例患者同时行核磁共振(飞利蒲双梯度Achieia1.5TMRI)血管成像检查,CT 组患者和核磁共振组患者在性别、年龄、疾病类型等一般资料方面的差异无统计学意义(P>0.05),不对比较结果产生影响.1.2研究方法1.2.1DSA检查:采用美国GEInnova3100数字减影血管造影机进行脑血管造影,造影剂使用法国Guerber碘比醇300注射液.患者经麻醉后行常规经皮股动脉穿刺,然后在视频监视下进行选择性插管,以及颈内动脉以及椎动脉造影,并对患者的动脉瘤大小、形态、部位以及是否存在解剖变异进行评估,最后对DSA 图像进行保存.1.2.2CT血管成像检查:采用CT型号为飞利蒲Brilliance128层CT进行检查,准直参数为64×0.625mm,矩阵参数为512×512,管电压为140kV,管电流为400Ma,球管旋转一圈0.46s,床移动48.42cm.患者取仰卧位,上肢略微弯曲,置于前胸或上腹部位置.先行套管针患者健肢肘前静脉穿刺备用,再用双管高压注射器注入碘海醇作为对比剂,剂量1.5~2.0mL/kg,注射速度3-4mL/s,之后行全脑CT 扫描.图像后处理技术采用MPR(多平面重组)、CPR(曲面重建)、MIP(最大密度投影)及VR(容积再现).1.2.3核磁共振血管成像:采用Philipsachive1.5T高场双梯度MRI扫描仪,采用头部线圈,取矢状位以及横轴位双定位,常规进行T1以及T2WI扫描,层间距为0.1-1.2mm,层厚为5-6mm.血管成像技术采用CE-MRA(对比增强核磁共振血管成像),对比剂为GD-DTPA(钆喷酸葡胺),对比剂剂量0.2mmol/kg,注射速度1.5-2.0ml/s,序列采用三维快速梯度回波(3DFFE)序列,行3DDCEMRA(三维增强磁共振血管造影检查.1.3评价指标以DSA检查结果作为评价患者血管造影结果的金标准,比较CT与核磁共振血管成像方法在颅内动脉瘤诊断中的价值.1.4统计学方法统计数据应用SPSS16.0软件进行处理,计量资料以(X±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)的形式采用χ2检验;以P<0.05表示其差异具有统计学意义.2结果DSA、CT和核磁共振血管成像术的检查结果见表1.由表1可知,DSA 组的检查率为98.25%,CT组的检出率为88.00%,核磁共振组的检出率为87.50%;DSA术的检出率显著高于CT和核磁共振血管成像术,其差异具有显著的统计学意义(P<0.05);CT组和核磁共振血管成像术的检出率差异无统计学意义(P>0.05).表1三种方法检出率的比较(%)组别例数检出例数检出率(%)CT组252288.00核磁共振组322887.50DSA组575698.253讨论及早诊断和积极治疗是预防颅内动脉瘤及其并发症的重要措施.在本次研究中,多数患者伴有高血压、脑梗以及心脏病等病史,早期介入治疗对促进患者的康复具有重要的现实意义.随着医疗技术的不断发展,血管造影成为了临床诊断心脑血管疾病、肿瘤以及外周血管疾病的主要手段.其主要原理为通过在患者血管中注入一定的造影剂,根据X 线拍摄的显像结果来判断患者病灶部位的具体情况.DSA由于其对颅内动脉瘤的高度敏感性和诊断结果的准确可靠性,成为了临床诊断颅内动脉瘤的金标准.但同时因为其有创性的特点,又给临床应用带来了一定的限制.CT和NMR均属于无创检查,前者是经静脉注射造影剂,从而在检测仪下观察血管中造影剂的运行情况并显示血管成像;后者主要是利用电磁波进行显像.CT和MRI技术的应用,给临床带来了很大的便利,同时有效减轻了患者痛苦.本研究通过比较CT和NMR在颅内动脉瘤中的诊断价值,其结果显示DSA组的检查率为98.25%,CT 组的检出率为88.00%,核磁共振组的检出率为87.50%.尽管CT和核磁共振组的检出率低于DSA,但均在85%以上,检出率较高,与文献报道结果相一致[4].同时,还有资料证明[5],在瘤体直径和瘤颈宽度方面,三者的检出结果并无明显差异,这提示我们CT和NMR在颅内动脉瘤的诊断中均具有重要的应用价值,可为临床提供有效的数据参考.综上所述,CT和核磁共振血管成像在颅内动脉瘤的诊断中具有良好的应用效果,同时还具有无创的优点,值得临床应用.参考文献[1]鲁春鹤,赵江,唐海涛,等.64排螺旋CT 血管造影VR成像与DSA 在颅内动脉瘤诊断中的对比研究[J].中国伤残医学,2012,20(6):65-68[2]鲍继峰,鲍星,吴哲高.64排螺旋CT血管造影在颅内动脉瘤诊断中的应用及评价[J].中国实验诊断学,2015,19(2):217-219[3]李晶晶.关于磁共振血管造影及CT 血管造影对颅内动脉瘤诊断价值的比较研究[J].中国医药指南,2013,11(17):131-133[4]ChoYD,Kim KM,LeeWJ,etal.Time-of-flightmagneticresonanceangiographyforfollow-upofcoilembolizationwithenterprisestentforinGtracranialaneurysm:usefulnessofsourceimages[J].KoreanJRadiol,2014,15(1):161-166[5]刘善平.64层CTA-MIP、CTA-VR与3D-DSA 对颅内动脉瘤诊断价值的对比研究[J].临床放射学杂志,2012,31(1):21-24。

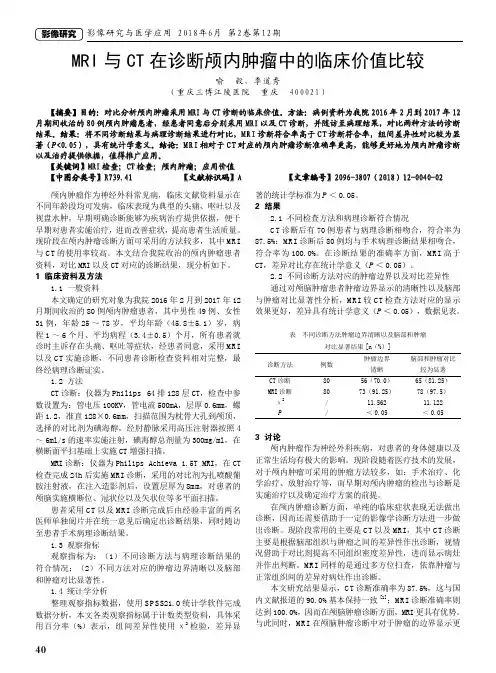

40影像研究与医学应用 2018年6月 第2卷第12期颅内肿瘤作为神经外科常见病,临床文献资料显示在不同年龄段均可发病,临床表现为典型的头痛、呕吐以及视盘水肿,早期明确诊断能够为疾病治疗提供依据,便于早期对患者实施治疗,进而改善症状,提高患者生活质量。

现阶段在颅内肿瘤诊断方面可采用的方法较多,其中MRI 与CT 的使用率较高。

本文结合我院收治的颅内肿瘤患者资料,对比MRI 以及CT 对应的诊断结果,现分析如下。

1 临床资料及方法1.1 一般资料本文确定的研究对象为我院2016年2月到2017年12月期间收治的80例颅内肿瘤患者,其中男性49例、女性31例,年龄25~78岁,平均年龄(45.8±5.1)岁,病程1~6个月、平均病程(3.4±0.5)个月,所有患者就诊时主诉存在头痛、呕吐等症状,经患者同意,采用MRI 以及CT 实施诊断,不同患者诊断检查资料相对完整,最终经病理诊断证实。

1.2 方法CT 诊断:仪器为Philips 64排128层CT,检查中参数设置为:管电压100KV,管电流500mA,层厚0.6mm,螺距1.2,准直128×0.6mm,扫描范围为枕骨大孔到颅顶,选择的对比剂为碘海醇,经肘静脉采用高压注射器按照4~6ml/s 的速率实施注射,碘海醇总剂量为300mg/ml,在横断面平扫基础上实施CT 增强扫描。

MRI 诊断:仪器为Philips Achieva 1.5T MRI,在CT 检查完成24h 后实施MRI 诊断,采用的对比剂为扎喷酸葡胺注射液,在注入造影剂后,设置层厚为8mm,对患者的颅脑实施横断位、冠状位以及矢状位等多平面扫描。

患者采用CT 以及MRI 诊断完成后由经验丰富的两名医师单独阅片并在统一意见后确定出诊断结果,同时随访至患者手术病理诊断结果。

1.3 观察指标观察指标为:(1)不同诊断方法与病理诊断结果的符合情况;(2)不同方法对应的肿瘤边界清晰以及脑部和肿瘤对比显著性。

CT与MRI对颅内肿瘤的诊断价值比较颅内肿瘤是指位于颅骨内脑组织中的新生物,是临床上常见的神经外科疾病之一。

颅内肿瘤的诊断和治疗极其重要,而现代医学技术的发展也使诊断手段变得更加简便、直观。

CT(计算机断层扫描)和MRI(磁共振成像)是颅内肿瘤诊断中常用的两种影像学检查技术,它们有着不同的优势与局限性。

CT对颅内肿瘤的诊断优势主要在于其快速、简便、便捷,较快能够提供准确的影像信息。

CT检查可以快速获得横断面的图像,在短时间内得到颅内肿瘤的大小、位置、形态、内部结构、周围组织的受累情况、钙化、出血等信息,为临床医生确定手术治疗方案和了解肿瘤的性质提供了诊断依据。

CT扫描操作简单快速,它不需要患者过多的配合,同时CT检查的成本较低,对于一些经济条件有限的患者更加方便。

MRI对颅内肿瘤的诊断优势则在于其更优秀的软组织对比度。

MRI技术对颅内软组织有更优秀的对比度,在确定肿瘤内部结构、周边受累情况、患者是否有小血管瘤等方面有其独到之处。

MRI扫描时不会产生放射线,对患者的健康没有任何不良影响,可以多角度观察颅内肿瘤的形态、内部结构和周围的病变变化,帮助医生做出更准确和精细的诊断与治疗计划。

MRI的软组织对比度显著优于CT,对于颅内肿瘤的诊断有更高的灵敏度和特异性,能够更准确地诊断复杂的病变。

然而,CT和MRI的应用仍存在一些限制。

CT在对于特定的颅内肿瘤(例如低级别胶质瘤、机会型动脉瘤等)的显示方面较局限,而MRI在检查时需要患者较充分的配合度、检查时间较耗时、不耐受症状较明显等不利影响。

此外,MRI的成本较高,只能在特定情况下使用,限制了其在临床使用范围。

因此,需要根据具体情况或者联合应用两种技术以获得更准确、全面、完整的信息。

综上所述,CT和MRI都是临床检查颅内肿瘤的重要手段。

CT可快速得到颅内肿瘤的位置、大小、形状等信息,MRI则对于颅内肿瘤的软组织成分进行了更全面的反映,能够更加准确地诊断颅内肿瘤。

MRI与CT在颅内肿瘤诊断中的应用效果比较史凤霞【摘要】目的探讨颅内肿瘤患者磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)与X线计算机断层摄影(computed tomography,CT)的诊断价值.方法选择2015年10月至2017年10月在睢县中医院进行检查的50例疑似颅内肿瘤患者,患者均进行MRI与CT检查,将病理诊断结果作为金标准,分析MRI与CT的应用价值.结果经病理诊断,50例疑似颅内肿瘤患者中,共检出阳性39例,阴性11例.CT阳性检出率[74.36%(29/39)]低于MRI[92.31%(36/39)],差异有统计学意义(χ2=4.523,P<0.05);MRI检查敏感性、准确性分别为92.31%、92.00%,CT检查分别为74.36%、74.00%;MRI诊断价值高于CT检查,差异有统计学意义(P<0.05).结论针对颅内肿瘤患者,采用MRI检查相对于CT诊断价值更高,利于提高诊断准确率,进而为临床治疗提供依据.【期刊名称】《河南医学研究》【年(卷),期】2018(027)016【总页数】2页(P3038-3039)【关键词】颅内肿瘤;磁共振成像;X线计算机断层摄影;诊断价值【作者】史凤霞【作者单位】睢县中医院医学影像中心河南商丘 476900【正文语种】中文【中图分类】R445颅内肿瘤属于临床常见脑部肿瘤疾病,易对患者脑部血管及神经造成压迫,导致其出现语言、情感及肢体障碍,进而对患者身体健康及生活质量带来不良影响[1],故尽早进行诊断与治疗极为必要。

目前,MRI与CT属于检测颅内肿瘤的常用办法,前者软组织辨别能力强、扫描参数多,后者可准确定位颅内肿瘤位置,均具有较好的诊断效果[2]。

本研究旨在探讨MRI与CT在颅内肿瘤诊断中的应用效果。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2015年10月至2017年10月在睢县中医院进行检查的50例疑似颅内肿瘤患者,其中男27例,女23例;年龄22~57岁,平均(42.63±7.81)岁;病程1~5个月,平均(4.53±0.41)个月。

32医药健闻头部CT 和MRI 检查有什么区别唐辉,俞璐,王嵇,吴连明,周滟 (上海交通大学医学院附属仁济医院,上海 200126)CT 与MRI 检查属于临床常用的检查技术,两者之间有较为明显的区别,主要在于成像方法与原理。

MRI 检查最大的优势是不会对人体产生任何辐射,其主要利用的是人体内氢原子核在高场强中经过射频脉冲发生质子律动从而成像的原理。

CT 检查是通过断层图像对人体某部位断层内组织密度的分布进行显示,具有图像清晰、密度分辨率高、不受其他组织结构干扰等优势,能够扩大病变检查范围,进而增加疾病诊断准确率。

MRI 与CT 检查各有优缺点,比如在检查头部骨质结构方面,CT 检查相对有优势;而在头部软组织和神经系统方面,MRI 检查优势更为明显。

也就是说,在临床中并未有哪个检查方式更好的说法,医生需根据不同疾病的病情程度以及症状,选择不同的检查方式。

什么是CT 检查CT 也被称作计算机断层扫描,是通过计算机技术对人体的部位获得断层扫描图像,再进行图像重建,以此获得二维或三维断层图像的一种扫描技术;该技术具有无创性、图像清晰、扫描时间短等优势。

CT 成像的本质是衰减系数成像,若头部X 线衰减较正常脑实质部分低,在图像上的主要表现为灰黑低密度阴影,可能有水肿、坏死等情况;若头部X 线衰减较正常脑实质部分高,在图像上的主要表现为高密度阴影,可能有出血灶、钙化灶等情况。

CT 检查有一定的辐射,这是因为其释放的X 线会穿透人体过程中会产生电离辐射。

通过头部CT 检查,能够了解患者脑部的结构和形态,查出实质性病变,如脑出血、脑梗死等,及时发现出血的位置、大小以及周围是否存在水肿等情况。

同时,还能检查出脑部的肿瘤,包括良性蛛网膜囊肿、脑膜瘤、恶性的胶质瘤等,以及肿瘤的大小、位置等情况。

除了脑实质的病变外,CT检查还能发现颅骨是否存在外伤、骨折等情况。

在进行CT 检查时,需要注意以下几点:不要佩戴任何金属性物品,因为密度过高的物质很容易形成伪影,影响检查结果的准确性。

MRI 与CT 诊断颅内肿瘤的临床价值对比研究摘要:目的研究分析MRI 与CT 在颅内肿瘤诊断中的临床价值。

方法将64 例颅内肿瘤患者随机分为对照组与观察组,各32 例。

对照组实行CT 诊断,观察组实行MRI 检查,比较两组患者的诊断结果。

结果经病理诊断,观察组诊断方法对颅内肿瘤的检出率和诊断符合率均为100.00%,均高于对照组诊断方法的87.50%、78.13%,差异存在统计学意义(P<0.05)。

结论对使用MRI 诊断方法对颅内肿瘤患者实行全面诊断,能够提升颅内肿瘤性质的检出率和诊断符合率,是较佳的诊断方法,值得推广应用。

关键词:MRI;CT;颅内肿瘤诊断;临床价值前言颅内肿瘤是临床中常见的肿瘤之一,且发病率呈现逐年增长趋势,该病临床症状主要表现为眼球震颤、颅内压增高、感觉功能和运动功能障碍以及枕骨大孔疝等,对患者的身体健康造成严重影响,甚至随时危及患者的生命安全[1]。

颅内中主要包括由体内其他组织转移至患者颅内的一种继发性肿瘤,以及颅内组织原本存在的原发性肿瘤。

随着国内外对颅内肿瘤诊断方法、治疗方法的日渐关注,目前临床上对该病的诊断方法已有进一步研究,主要使用CT和MRI 方法进行诊断,但这两种诊断方法对颅内肿瘤的诊断效果,仍存在较大争议。

为此,我院对64 例颅内肿瘤患者分别实施了CT和MRI 诊断,并进行了对比研究,具体报告如下。

1.资料与方法1.1 一般资料于2013 年5 月至2015 年5 月期间,选取我院内64 例颅内肿瘤患者作为研究对象,所有患者均经病理诊断确诊为颅内肿瘤,临床表现均为眼球震颤、颅内压增高、感觉功能和运动功能障碍以及枕骨大孔疝等,排除各大脏器功能障碍疾病、精神患者以及语言障碍者,随机分为对照组与观察组,各32 例。

其中对照组17例男性,15 例女性;年龄18~64 岁,平均(42.12±11.23)岁。

观察组19 例男性,13 例女性;年龄19~65 岁,平均(43.32±11.53)岁。

CT和MRI在脑膜瘤诊断中的应用比较目的:对比脑膜瘤在CT、MRI上的不同影像表现,以提高对该病的认识。

方法:对经手术、病理证实的20例脑膜瘤患者在CT、MRI上的影像表现,包括病灶的大小、部位、形态、密度(信号)及边缘进行对比分析。

结果:CT对脑膜瘤的钙化、邻近骨质改变比较敏感,MRI对发生在颅底部、枕骨大孔区等特殊部位的脑膜瘤显示较好。

结论:脑膜瘤在CT、MRI影像表现上多数相似,但对特殊部位的病灶诊断各有优势,必要时相互结合,有利于准确定位、定性。

标签:脑膜瘤;CT;MRI;影像表现;对比分析脑膜瘤是常见的颅内脑外肿瘤,占颅内肿瘤的15%~20%,好发于成人,男女之比为1∶2,主要以头痛为主要症状,可有癫痫、对侧下肢轻瘫或感觉障碍、嗅觉障碍、一侧视力减退,突眼和视乳头水肿、偏盲等,部分患者无明显临床症状,为偶然发现[1]。

现对我院4年间发现的20例脑膜瘤患者进行影像上的对比分析,以提高诊断水平。

1资料与方法11一般资料选取2010年1月至2014年7月我院收治的脑膜瘤患者20例作为研究对象,所有患者均通过手术与病理检查获得证实。

本组病例中男性5例,女性15例,年龄22~69岁,平均(467±42)岁,病程6个月至4年,平均(19±04)年。

本组患者主要临床症状包括癫痫、头痛、偏盲等,均接受CT与MRI临床检查,并将其结果进行统计学比较分析。

12方法20例患者分别采用CT与MRI的平扫及增强扫面。

CT检查中应用美国GE公司64排CT(GE LightSpeed VCT 64排),以听眦线为基线向上扫描至头顶,层厚为5mm,层距为5mm,螺距为1;增强扫描采用碘海醇30g注射液100ml静脉注射。

MRI检查中采用美国GE公司(GE SignaExcite 15T)超导磁共振扫描仪,横断面、冠状面及矢状面扫描,扫描范围分别为脑干至颅顶骨板、额部至枕部以及两侧颞部间。

扫描序列选择常规SE序列;T1WI参数设置:TR=3800ms,TE=8928ms,T2WI参数设置:TR=2500ms,TE=8792ms,层厚65mm,层距15mm,并附加水抑制序列,增强扫描造影剂为钆喷酸葡胺02ml/kg。

CT和核磁共振(MRI)在颅内肿瘤患者诊断中的应用价值发布时间:2023-01-04T08:55:02.055Z 来源:《中国医学人文》2022年29期作者:林文彪[导读] 探究CT和核磁共振(MRI)在颅内肿瘤患者诊断中的应用价值。

林文彪中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院,广东汕尾,516600【摘要】目的:探究CT和核磁共振(MRI)在颅内肿瘤患者诊断中的应用价值。

方法:选择2021.10.1~2022.10.1收治疑似颅内肿瘤患者300例,给予CT和MRI检查。

比较诊断符合率、灵敏度、特异度。

结果:MRI对颅内肿瘤患者诊断符合率、灵敏度、特异度均高于CT,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:在颅内肿瘤患者诊断中应用CT、MRI均有一定价值,诊断结果方面MRI相比于CT更加准确,是更为理想的诊断手段,应该推广使用。

【关键词】颅内肿瘤;CT;MRI颅内肿瘤是一种比较严重的疾病,肿瘤形成后不断增长压迫血管与神经,导致患者神经、感知觉异常,威胁生命,生活质量下降[1]。

早诊断、早治疗是提高颅内肿瘤治疗效果的关键,需要采取有效、准确的诊断手段进行确诊,然后对患者开展相应治疗,切除肿瘤并预防并发症[2]。

临床上主要应用影像学检查对颅内肿瘤患者进行诊断,常用CT、MRI检查手段,各有优势和不足,需结合患者实际情况进行诊断手段选择。

CT对于颅内肿瘤的位置显示比较准确,MRI在软组织成像方面具有明显优势[3]。

因此,颅内肿瘤患者诊断中CT与MRI应用价值的争论从未停止,了解CT与MRI操作步骤、原理、效果对于提高颅内肿瘤患者诊断准确率有重要影响。

本次研究选择2021.10.1~2022.10.1收治疑似颅内肿瘤患者300例为研究对象,探究CT和MRI在颅内肿瘤患者诊断中的应用价值。

1资料与方法1.1一般资料选择2021.10.1~2022.10.1收治疑似颅内肿瘤患者300例,给予CT和MRI检查。

患者性别:男性166例、女性134例;患者年龄:37-84岁,平均年龄(59.68±5.31)岁;病程1-6个月,平均(4.05±0.48)个月;体质量21-25kg/㎡,平均(23.21±0.54)kg/㎡。

CT与MRI对颅内肿瘤的诊断价值比较

颅内肿瘤是指在颅骨内部生长的肿瘤,它们可能是良性的,也可能是恶性的。

对于颅

内肿瘤的确诊和评估病情发展,CT(计算机断层扫描)和MRI(磁共振成像)是两种常用的影像学检查方法。

本文将对CT和MRI的诊断价值进行比较。

1. 诊断准确性:

CT和MRI在颅内肿瘤的诊断准确性方面具有相似的水平。

CT可以提供肿瘤的位置、大小和形态等信息,能够快速检出血肿和钙化,对于肿瘤的初步判断有一定的帮助。

MRI具

有极高的解剖分辨率,可以显示组织的软组织对比,在诊断肿瘤类型、界限和浸润范围等

方面更为优势,因此对于复杂和难以判断的肿瘤,MRI的准确性更高。

2. 易用性和便捷性:

在操作上,CT相对来说比MRI更便捷、更容易实施。

CT扫描所需时间短,适用于病人情况较为紧急或无法长时间保持平卧的患者。

MRI扫描时间长,通常需要患者在静止状态

下保持数十分钟或数小时,对于不能耐受长时间扫描的患者来说比较困难。

而且MRI对于

患有金属植入物、心脏起搏器等的患者有一定的限制,而CT则没有这个问题。

3. 辐射剂量:

尽管CT可以提供快速的诊断结果,但它使用的是X射线,会有一定的辐射暴露风险。

而MRI则使用无辐射的磁场和无害的无线电波,对患者辐射暴露几乎没有风险。

对于儿童、孕妇和需要长期影像学监测的患者来说,MRI是更为安全的选择。

CT和MRI在诊断颅内肿瘤方面具有各自的优势。

CT适用于快速检查和初步判断,MRI

适用于进一步确定肿瘤的类型和浸润程度。

选择哪种影像学检查方法应该根据患者具体情况、临床需求和医生的意见来决定。

在一些复杂病例中,可能需要同时进行CT和MRI检查,以获得更准确的诊断结果。

最终,医生应根据综合分析的结果,结合患者的病情和临床表现,制定合理的治疗方案。