(完整版)基因在染色体上(公开课)

- 格式:ppt

- 大小:2.49 MB

- 文档页数:32

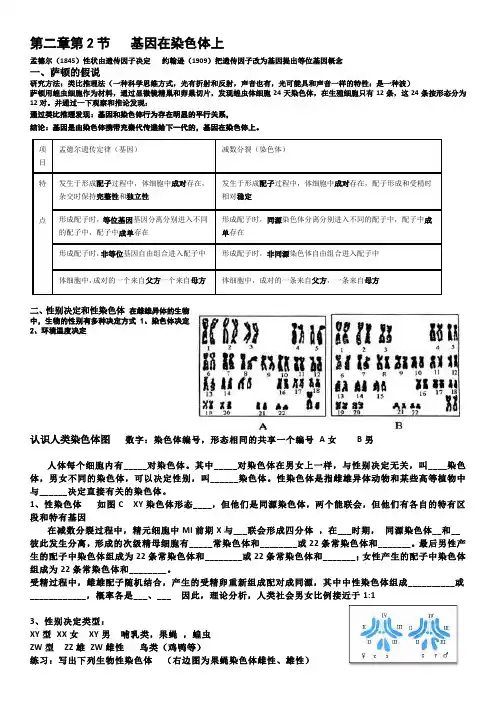

第二章第2节 基因在染色体上孟德尔(1845)性状由遗传因子决定 约翰逊(1909)把遗传因子改为基因提出等位基因概念一、萨顿的假说研究方法:类比推理法(一种科学思维方式,光有折射和反射,声音也有,光可能具和声音一样的特性:是一种波)萨顿用蝗虫细胞作为材料,通过显微镜精巢和卵巢切片,发现蝗虫体细胞24天染色体,在生殖细胞只有12条,这24条按形态分为12对。

并通过一下观察和推论发现:通过类比推理发现:基因和染色体行为存在明显的平行关系,结论:基因是由染色体携带充秦代传递给下一代的,基因在染色体上。

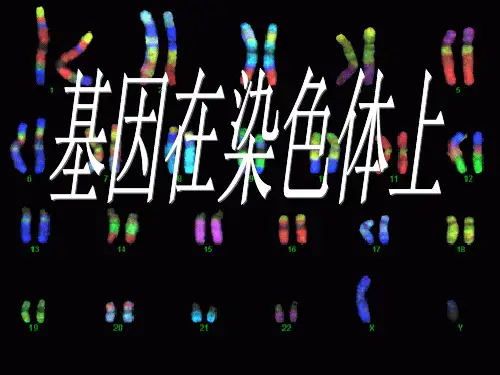

二、性别决定和性染色体 在雌雄异体的生物中,生物的性别有多种决定方式1、染色体决定 2、环境温度决定认识人类染色体图 数字:染色体编号,形态相同的共享一个编号 A 女 B 男人体每个细胞内有_____对染色体。

其中_____对染色体在男女上一样,与性别决定无关,叫____染色体,男女不同的染色体,可以决定性别,叫______染色体。

性染色体是指雌雄异体动物和某些高等植物中与______决定直接有关的染色体。

1、性染色体 如图C XY 染色体形态____,但他们是同源染色体,两个能联会,但他们有各自的特有区段和特有基因在减数分裂过程中,精元细胞中MI 前期X 与___联会形成四分体 ,在___时期, 同源染色体__和__彼此发生分离,形成的次级精母细胞有_____常染色体和________或22条常染色体和_______。

最后男性产生的配子中染色体组成为22条常染色体和________或22条常染色体和_______;女性产生的配子中染色体组成为22条常染色体和________。

受精过程中,雌雄配子随机结合,产生的受精卵重新组成配对成同源,其中中性染色体组成__________或____________,概率各是___、___ 因此,理论分析,人类社会男女比例接近于1:13、性别决定类型:XY 型 XX 女 XY 男 哺乳类,果蝇 ,蝗虫 ZW 型 ZZ 雄 ZW 雌性 鸟类(鸡鸭等)练习:写出下列生物性染色体 (右边图为果蝇染色体雌性、雄性)项目 孟德尔遗传定律(基因)减数分裂(染色体)特 点发生于形成配子过程中,体细胞中成对存在,杂交时保持完整性和独立性发生于形成配子过程中,体细胞中成对存在,配子形成和受精时相对稳定形成配子时,等位基因基因分离分别进入不同的配子中,配子中成单存在形成配子时,同源染色体分离分别进入不同的配子中,配子中成单存在形成配子时,非等位基因自由组合进入配子中形成配子时,非同源染色体自由组合进入配子中体细胞中,成对的一个来自父方一个来自母方 体细胞中,成对的一条来自父方,一条来自母方男生____ 雄蝗虫____ 公鸡____ 雄鹰____ 雄性果蝇____ 雄性芦花鸡____果蝇雄性____常染色体+性染色体雌性____常染色体+性染色体三、基因位于染色体上的实验证据摩尔根果蝇实验1、果蝇昆虫纲双翅目,体长3—4mm。

课题:《基因在染色体上》教学设计一、课标要求与解读【课标要求】课程标准对本节的“内容要求”是:“概述性染色体上的基因传递和性别相关联”。

本模块“学业要求”运用统计与概率的相关知识,解释并预测种群内某一遗传性状的分布及变化。

【课标解读】本节按照科学史的顺序进行编排。

科学家对基因和染色体关系的研究,是从寻找基因的物质实体,发现基因和染色体行为的相似现象开始的。

教材首先介绍萨顿基于上述相似现象提出了基因位于染色体上的假说。

教材从四个方面归纳了基因和染色体行为的平行关系,这是提出基因位于染色体上假说的理论依据。

二、教学内容与分析【教材分析】本节内容属于人教版新教材必修二第二章第二节, 基因与染色体体都属于高中生物遗传与进化中的核心概念。

在必修二第一章中已经对孟德尔的豌豆杂交实验有了深入的学习,学生已经对基因的分离定律和自由组合定律有了充分的掌握.在第二章的第一节教材介绍了减数分裂和受精作用,对配子形成过程中染色体的行为和形态变化有了- -定的理解和掌握。

可以说必修二教材前面关于孟德尔遗传定律和减数分裂的介绍已经为本节内容的学习奠定了坚实的基础。

本节内容首先引导学生利用类比推理,充分理解基因和染色体在行为上存在的平行关系,从而得出萨顿假说的内容。

其次了解相关科学史,在摩尔根果蝇杂交实验的基础上,结合假说演绎法,充分认同基因在染色体上。

本节内容的学习,有助于学生对后面如伴性遗传、基因的本质、基因的表达等相关内容的学习。

可以说本节内容既是必修二前面内容的总结,也是后面相关内容的开端和基础。

【学情分析】从学生的知识储备分析,学生对于孟德尔的遗传定律、画遗传图解、假说演绎法和减数分裂已经掌握,为学习本节内容奠定了良好的认知基础。

从学生的认知规律分析,由于本节内容较为枯燥,而且不同学生的思维方式不同,可能在开始进行思维探究的时候学生会出现思维发散的现象,对问题的思考不够聚焦,因此要对学生可能出现的情况进行充分的预设,做好知识铺垫,降低理解难度,保证教学效果的顺利达成。

基因在染色体上宋翠一、教课理念高中生物新课程理念中重申:生物教课的基本任务是培育和提高学生的生物科学修养 , 这相同也是新课程标准实行中的中心任务和基本理念之一。

别的,新课程理念中还倡议研究性学习,以为只有经过研究式的教课活动,才能激发学生更大的学习兴趣,才能使知识和能力之间互相促进,相辅相成。

所以在设计这节课时,我努力以这些新课程理念为依靠,以学生的发展为本,经过层层深入的推理和研究活动,立体推动三维教课目的,努力使学生亲历并感悟科学发现的整个过程。

二、教材剖析1、教材的地位与作用:本节课是生物必修② 《遗传与进化》第二章第二节的内容,它沿着遗传学史的发展次序,在孟德尔提出遗传因子(即基因)的基础上,指引学生进一步找寻并确定基因在细胞内的存在地点,达成整个有关“基因在哪里” 的科学研究过程。

本节课既是对前方“基因和染色体知识” 的总结和升华,又为第三章说明基因的实质确定了基础。

同时,本节课所表现出的“类比推理、假说演绎”的研究方法在后续的章节中还会多次用到,所以本节课拥有鲜亮的承前启后的作用。

2、教材的办理与安排:本节课的教材内容包含萨顿的假说、基因位于染色体上的实考凭证以及孟德尔遗传规律的现代解说三部分,在实质的教课中,因为需要联系前方所学的有关知识,还需要增补有关性染色体的内容,最后对孟德尔定律的升华要点在于应用,容量大,难度高,所以本节课我计划安排两个课时:第一课时经过回首有关知识,经过一系列的研究活动,让学生体验“ 基因在染色体上”的发现过程,重视能力的培育和感情的体验;第二课时则用“ 基因在染色体上”这一新的发现去深入理解孟德尔的遗传规律,并经过适合的练习,达成知识的升华和应用。

此中第一课时是我本次要讲的内容。

3、教课目的【知识目标】:能够说出“ 基因在染色体上”的理论依照;能够概括“基因在染色体上”的证明过程;【能力目标】:试试经过“类比推理”研究生活中的一些问题,能够运用“假说演绎法”考证一种假说的正确与否;【感情价值观目标】:在教师的指导下,经过小组合作研究,确实体验科学研究的艰辛与谨慎,初步确定正确的思想方法,努力养成脚踏实地的科学态度和团结协作的合作精神。