文言句式专项讲解

- 格式:pptx

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:26

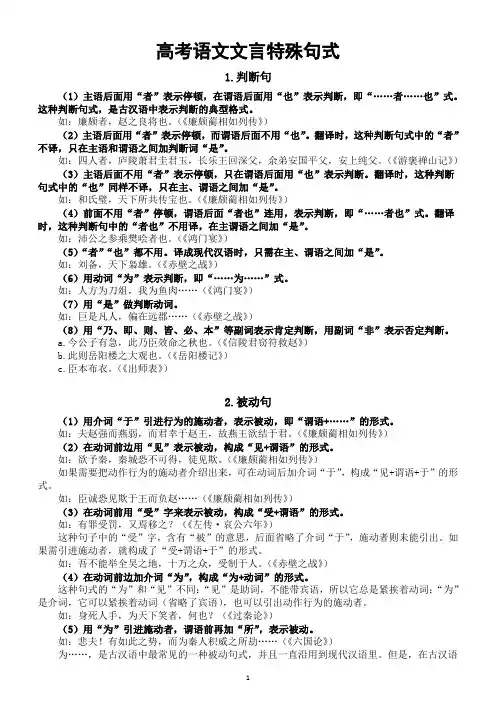

高考语文文言特殊句式1.判断句(1)主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断,即“……者……也”式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

翻译时,这种判断句式中的“者”不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)(3)主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断。

翻译时,这种判断句式中的“也”同样不译,只在主、谓语之间加“是”。

如:和氏璧,天下所共传宝也。

(《廉颇蔺相如列传》)(4)前面不用“者”停顿,谓语后面“者也”连用,表示判断,即“……者也”式。

翻译时,这种判断句中的“者也”不用译,在主谓语之间加“是”。

如:沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)(5)“者”“也”都不用。

译成现代汉语时,只需在主、谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)(6)用动词“为”表示判断,即“……为……”式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉……(《鸿门宴》)(7)用“是”做判断动词。

如:巨是凡人,偏在远郡……(《赤壁之战》)(8)用“乃、即、则、皆、必、本”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

a.今公子有急,此乃臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)b.此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)c.臣本布衣。

(《出师表》)2.被动句(1)用介词“于”引进行为的施动者,表示被动,即“谓语+……”的形式。

如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)在动词前边用“见”表示被动,构成“见+谓语”的形式。

如:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)如果需要把动作行为的施动者介绍出来,可在动词后加介词“于”,构成“见+谓语+于”的形式。

如:臣诚恐见欺于王而负赵……(《廉颇蔺相如列传》)(3)在动词前用“受”字来表示被动,构成“受+谓语”的形式。

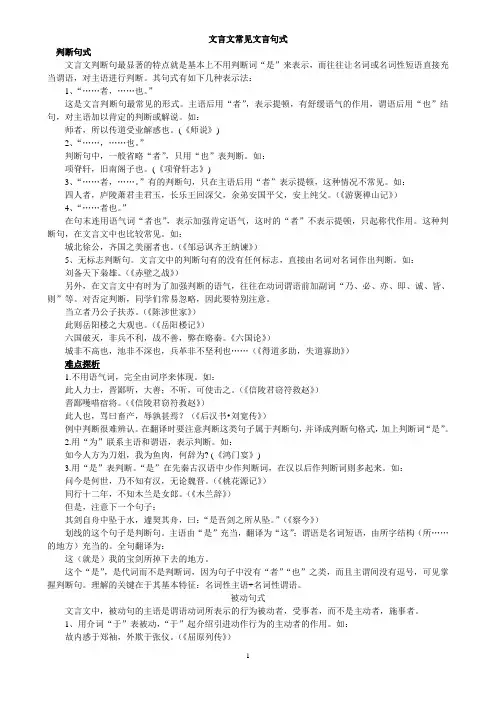

文言文常见文言句式判断句式文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断。

其句式有如下几种表示法:1、“……者,……也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:师者,所以传道受业解惑也。

(《师说》)2、“……,……也。

”判断句中,一般省略“者”,只用“也”表判断。

如:项脊轩,旧南阁子也。

(《项脊轩志》)3、“……者,……。

”有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。

如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)4、“……者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

如:城北徐公,齐国之美丽者也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)5、无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:刘备天下枭雄。

(《赤壁之战》)另外,在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。

对否定判断,同学们常易忽略,因此要特别注意。

当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

《六国论》)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《得道多助,失道寡助》)难点探析1.不用语气词,完全由词序来体现。

如:此人力士,晋鄙听,大善;不听,可使击之。

(《信陵君窃符救赵》)晋鄙嚄唶宿将。

(《信陵君窃符救赵》)此人也,骂曰畜产,辱孰甚焉?(《后汉书•刘宽传》)例中判断很难辨认。

在翻译时要注意判断这类句子属于判断句,并译成判断句格式,加上判断词“是”。

2.用“为”联系主语和谓语,表示判断。

如:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为? (《鸿门宴》)3.用“是”表判断。

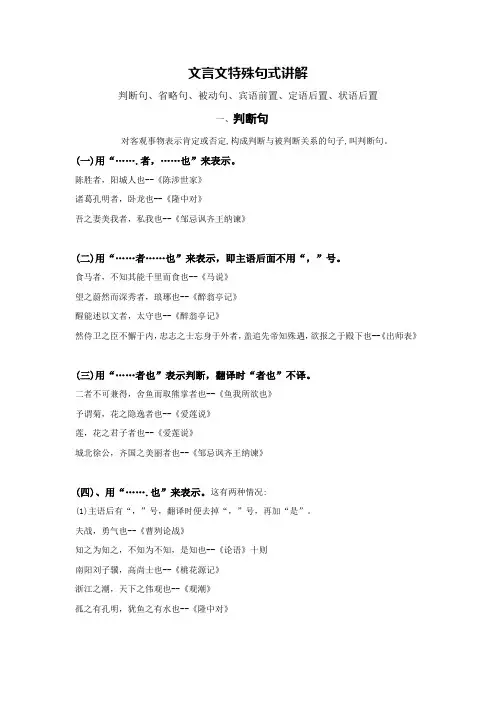

文言文特殊句式讲解判断句、省略句、被动句、宾语前置、定语后置、状语后置一、判断句对客观事物表示肯定或否定,构成判断与被判断关系的句子,叫判断句。

(一)用“…….者,……也”来表示。

陈胜者,阳城人也--《陈涉世家》诸葛孔明者,卧龙也--《隆中对》吾之妻美我者,私我也--《邹忌讽齐王纳谏》(二)用“……者……也”来表示,即主语后面不用“,”号。

食马者,不知其能千里而食也--《马说》望之蔚然而深秀者,琅琊也--《醉翁亭记》醒能述以文者,太守也--《醉翁亭记》然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝知殊遇,欲报之于殿下也--《出师表》(三)用“……者也”表示判断,翻译时“者也”不译。

二者不可兼得,舍鱼而取熊掌者也--《鱼我所欲也》予谓菊,花之隐逸者也--《爱莲说》莲,花之君子者也--《爱莲说》城北徐公,齐国之美丽者也--《邹忌讽齐王纳谏》(四)、用“…….也”来表示。

这有两种情况:(1)主语后有“,”号,翻译时便去掉“,”号,再加“是”。

夫战,勇气也--《曹刿论战》知之为知之,不知为不知,是知也--《论语》十则南阳刘子骥,高尚士也--《桃花源记》浙江之潮,天下之伟观也--《观潮》孤之有孔明,犹鱼之有水也--《隆中对》(2)主语后无“,”号,只在主语后加“是”,“也”字不译。

鱼我所欲也--《鱼我所欲也》环滁皆山也--《醉翁亭记》此则岳阳楼之大观也--《岳阳楼记》此诚危急存亡之秋也--《出师表》先生不知何许人也--《五柳先生传》此庸夫之怒也--《唐雎不辱使命》(五)用动词“为”作判断,把“为”直接翻译成“是”,语序不变。

此为何若人--《公输》为与此同类--《公输》天下为公--《大道之行也》号为张楚--《陈涉世家》中峨冠而多髯者为东坡--《核舟记》此不为远者小而近者大乎--《两小儿辩日》(六)用副词表示判断,这个副词不代替判断词,所以翻译时副词照样译,只在其后加判断词“是”。

当立者乃公子扶苏--《陈涉世家》此乃信所以去也。

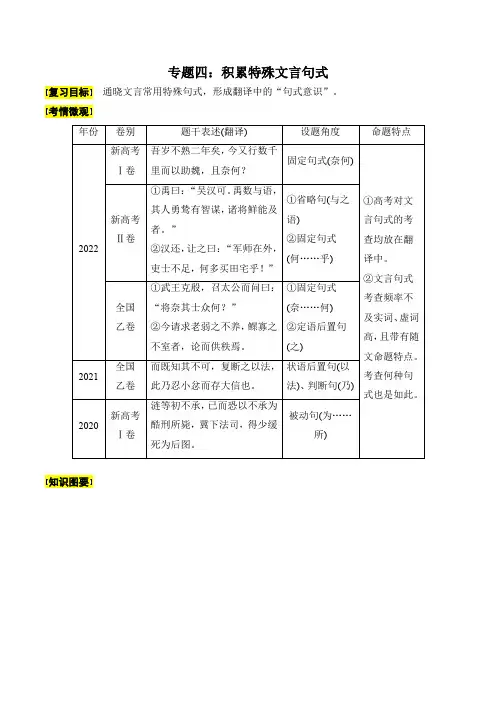

专题四:积累特殊文言句式复习目标通晓文言常用特殊句式,形成翻译中的“句式意识”。

考情微观年份卷别题干表述(翻译)设题角度命题特点2022新高考Ⅰ卷吾岁不熟二年矣,今又行数千里而以助魏,且奈何?固定句式(奈何)①高考对文言句式的考查均放在翻译中。

②文言句式考查频率不及实词、虚词高,且带有随文命题特点。

考查何种句式也是如此。

新高考Ⅱ卷①禹曰:“吴汉可。

禹数与语,其人勇鸷有智谋,诸将鲜能及者。

”②汉还,让之曰:“军师在外,吏士不足,何多买田宅乎!”①省略句(与之语)②固定句式(何……乎)全国乙卷①武王克殷,召太公而问曰:“将奈其士众何?”②今请求老弱之不养,鳏寡之不室者,论而供秩焉。

①固定句式(奈……何)②定语后置句(之)2021全国乙卷而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。

状语后置句(以法)、判断句(乃)2020新高考Ⅰ卷涟等初不承,已而恐以不承为酷刑所毙,冀下法司,得少缓死为后图。

被动句(为……所)知识图要前备知识——固定句式一、表示疑问的固定格式句式标志翻译格式奈何何如奈……何如……何若……何怎么/怎么办/怎么样为什么把……怎么办对……怎么样何故怎么/为什么/什么原因何以为什么/怎么会凭什么……/根据什么……何所所……的是什么孰与……与……孰……跟……比较,哪一个更……句式标志翻译格式何……哉(为、也、也哉)怎么能……呢为什么要……呢还要……干什么呢何……之有有什么……呢/怎么能……呢如之何怎么能……呢岂(其)……哉(乎、耶、邪)哪里……呢难道……吗怎么……呢(其)庸……乎安……哉(乎)哪里……呢难道……吗不亦……乎非……欤不也……吗不是……吗宁(独)……耶(乎、哉)哪里……呢/难道……吗顾……哉难道……吗句式标志翻译格式何其一何多么/何等怎么那么/为什么那么直……耳惟……耳只不过……罢了只是……罢了句式标志翻译格式无乃……乎恐怕……吧/只怕……吧得无(非)……耶(乎)大概……吧/恐怕……吧该不是……吧/能……吗(兼表反问)其……欤岂不是……么庶几……欤或许……吧(一)判断句:是为副词加者也,另有直接判断句判定判断句的方法有二:一是看外在语言标志,“……者……也”“……也”“……者……”,以及副词“皆”“诚”“则”“乃”“必”“非”等。

专家指导:中考语文文言文句式详细解析导读:文言文句式有一般句式也有特殊句式,一般句式又分为判断句、被动句、省略句、疑问句,特殊文言文句式分为主谓倒置、宾语前置等等,下面就详细介绍这些句式的具体用法和意义。

文言文的句式解析★一般句式一、判断句(1)用“者……也”表判断“廉颇者,赵之良将也。

”(2)句末用“者也”表判断“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(3)用“者”表判断“四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

”(4)用动词“为”或判断词“是”表判断①为天下理财,不为征利②汝是大家子(5)用“即”“乃”“则”“皆”“本”“诚”“亦”“素”等副词表示肯定判断,兼加强语气,用“非”表示否定判断①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④此则岳阳楼之大观也。

⑤臣本布衣。

⑥且相如素贱人。

⑦鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也。

⑧予本非文人画士。

(6)无标志判断句文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:“刘备天下枭雄。

”(《赤壁之战》)【特别提醒】判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

有标志(1)用“为”或“为……所……”表被动“身死人手,为天下笑者。

”(……被天下人嘲笑)“(巨)偏在远郡,行将为人所并。

”(《资治通鉴》)(2)用“被”表被动“忠而被谤,能无怨乎?”(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?)(3)用“见”或“见……于……”表被动“……徒见欺”(……白白地被欺骗)“臣诚恐见欺于王而负赵。

”(4)用“于”或“受……于……”表被动“不能容于远近。

”(张溥《五人墓碑记》“吾不能举金吴之地,十万之从,受制于人。

文言文句式解析文言文是中国古代的一种书面语言,它具有独特的句式结构和用词方式。

本文将对文言文常见的句式进行解析,以帮助读者更好地理解和应用文言文。

一、并列句并列句是文言文中常见的句式,它通过并列连接词将两个或多个句子或短语连接起来,表达相同的含义或关系。

例如:汝闻强者多为强弱之别乎?吾辈欲修身者,当尽力穷阅典籍,广泛涉猎各类学问。

在这些句子中, "之"、 "者" 是并列连接词,起到连接并列句的作用。

二、倒装句倒装句是文言文中常见的句式,它与普通话和现代汉语的语法结构有所不同。

倒装句把谓语动词放在主语之前,或者把状语放在主语之前。

例如:其实人非常人也。

夫妇反目,将何以为家?在这些句子中,谓语动词"非"、副词"其实"、动词短语"反目"都放在了主语之前。

三、比喻句比喻句是文言文中常见的修辞手法,用于将两个不同的事物进行比较和联系。

比喻句经常使用"如"、"若"、"似"等词语来引导。

例如:人生若梦,一尊还酹江月。

悲伤如水,涓涓细流,无法抑制。

在这些句子中,"如"、"若"起到引导比喻的作用。

四、排比句排比句是文言文中常见的句式,通过将几个意义相近或相同的短语、词语放在一起,形成鲜明的对比或并列。

例如:君子有诸己,而后求诸人;己欲立而立人,己欲达而达人。

在这个句子中,"诸己"、"诸人"、"立而立人"、"达而达人"都形成了对比并列的句子结构。

五、偏正句偏正句是文言文中常见的修辞手法,通过将一个词或词组放在另一个词前面或后面,来表示修饰或强调的作用。

例如:忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

黏黏糊糊,心满意足。

在这些句子中,"一夜"、"春风"、"千树万树"、 "黏黏糊糊"都是偏正结构,修饰或强调了后面的词语。

古代文言文中的句式与语法知识点总结大全在古代文言文中,句式和语法是非常重要的部分。

它们不仅影响到文章的表达和理解,还反映了当时古代人们的思维方式和文化背景。

下面将总结一些常见的句式和语法知识点,以便更好地理解和应用古代文言文。

一、句式1. 并列句:指由两个或多个平行的分句构成,表达两个或多个相对独立的意思。

例句:夫以不听父母之命,无信于人者,治也(出自《论语》)。

2. 等并列句:由两个或多个相同的分句构成,并列分句的数量相等。

例句:天命多病,年命飘忽,惟人心至诚,由吾穷苦之日,亦有不穷之时(出自《荀子·劝学》)。

3. 偏正句:由主句和偏正词、短语或分句构成,用来修饰主句的名词或动词。

例句:其温温恭人之容,陶陶尔于采薇乃忘食(出自《孟子·尽心》)。

4. 状语从句:用来修饰动词、形容词或副词的从句,在句子中充当状语。

例句:人之初,性本善,性相近,习相远(出自《论语》)。

5. 主谓宾结构:句子的基本结构,由主语、谓语和宾语构成。

例句:夫人者,人之本也,而动言于民(出自《论语》)。

二、语法知识点1. 量词:古代文言文中,名词前常用量词来表示数量或程度。

例句:一失足成千古恨(出自《明媒正娶·后座魄魅闹世运》)。

2. 代词:古代文言文中代词的用法较为丰富,代替名词或名词短语的作用。

例句:安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜(出自《满江红·和郑天挺塞北海袍夜行独坐有怀》)。

3. 句末助词:古代文言文中,为了增加语气或表达情感,在句末加上助词。

例句:安能摧眉折腰事权贵哉!使我不得开心颜耶!(出自《满江红》)4. 语气助词:用来表示说话人的语气或情感。

例句:甚矣吾衰也,乃今始知非古人之过而无可改者矣(出自《荀子·劝学》)。

5. 倒装结构:在句子中,将谓语动词的主语放在谓语动词之后,用来强调动词或表达特定的语气。

例句:知我者谓我心忧,不知我者谓我何求(出自《左传·怀公十四年》)。

文言文句式相关知识解析第1篇:文言文句式相关知识解析文言文的句式,跟白话文的句式,有的相同,有的很不相同。

即使是相同的句式,文言文句式也有它自己的特点。

文言句式包括:判断句、被动句、疑问句、否定句、词序(倒装句)、成份省略(省略句)和固定结构(习惯句式)。

除了“疑问句、否定句”之外,其他叫特殊句式(指与现代汉语不同的句式)。

一.判断句(10种类型)判断句是对人或事物表示断定,断定人或事物是什么、属于什么的句式。

1.师者,所以传道受业解惑也。

(……者,……也)2.此帝王之资也。

(……也)3.柳敬亭者,扬之泰州人。

(……者,……)4.刘备天下枭雄。

(……,……)(这四种是由“者、也”表判断的类型)5.沛公之参乘樊哙者也。

(……者也)6.当立者乃公子扶苏。

(乃)7.马超、韩遂尚在关西,为*后患。

(为)8.此则岳阳楼之大观也。

(则)9.即今之缧然在墓者也。

(即)10.巨是凡人。

(是)(是在先秦以前只做代词用,不表判断)练习:一、判断句(1)汝是大家子,仕宦于台*,慎勿为妇死,贵贱情何薄!(《孔雀东南飞》)(2)不知天上宫阙,今夕是何年。

(《明月几时有》)(3)而欲投吴巨,巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并,岂足托乎!(《赤壁之战》)(4)公子姊为赵惠文王弟平原君夫人。

(《信陵君窃符救赵》)(5)板印书籍,唐人尚未盛为之。

五代时始印五经,已后典籍皆为板本。

(沈括《活板》)(6)我为赵将,有攻城野战之大功。

(《廉颇蔺相如列传》)(7)蔺相如者,赵人也。

(《廉颇蔺相如列传》)(8)且将*大势可以拒*者,长*也。

(《赤壁之战》)(9)"离骚"者,犹离忧也。

(《屈原列传》)(10)彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

(《师说》)(11)四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父、安上纯父。

(《游褒禅山记》)(12)莲之爱,同予者何人?(《爱莲说》)(13)吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。

文言文句式大全一、倒装句主谓倒装。

在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

宾语前置。

否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之” 字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

定语后置。

古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

介宾结构后置 1.主谓倒装主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

例:甚矣,汝之不惠。

全句是“汝之不惠甚矣”。

谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了”2.宾语前置①疑问句中,疑问代词做宾语,宾语前置。

②介宾倒装例: “吾谁与归”是“吾与谁归”的倒装,可译为“我和谁同道呢?”③谓宾倒装例:何有于我哉?“何有”是“有何”的倒装。

④文言否定句中,代词做宾语,宾语前置。

例:“不自哀”是“不哀自”的倒装⑤用“之”或“是”把宾语提于动词前,以突出强调宾语。

例:莲之爱,同予者何人?呢⑥介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置,表示强调。

例:是以谓之“文”也。

3.定语后置文言文中,定语的位置一般也在中心词前边,但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后。

①中心词+后置定语+者”,例:“遂率子孙荷担者三夫”。

“荷担者三夫”是“三夫荷担者”的倒装,定语“三夫”后置.②中心词+之+后置定语+者,例:“予谓菊,花之隐逸者也”。

“花之隐逸者”是“隐逸之花”的倒装。

③数量词做定语后置例:“尝贻余核舟一”。

“核舟一”是“一核舟”的倒装,定语“一”后置,可译为“一个核舟”4.介宾结构后置①用介词“于”组成的介宾短语在文言文中大都后置。

例:何有于我哉?全句为“于我有何哉”的倒装句,②介词“以”组成的介宾短语后置。

例:屠惧,投以骨。

全句为“以骨投之”的倒装,介宾结构“以骨”后置。

二、判断句1、用“者……也”表判断陈胜者,阳城人也。

”(陈胜是阳城人)廉颇者,赵之良将也。

”(廉颇是赵国的良将)2、句末用“也”表判断“城北徐公,齐国之美丽者也。