文言文阅读之文言句式和用法

- 格式:doc

- 大小:76.00 KB

- 文档页数:14

文言文阅读之常见的文言固定句式1.表示疑问的习惯说法。

(1)“如……何”“若……何”“奈……何”,这是三个意义相近的表示疑问的习惯说法,意思是“把……怎么样”“对……怎么办”“怎么对付(处置、安顿)……”。

以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)[译]凭你的力气,连魁父这座小山都不能削平,能把太行、王屋(两座山)怎么样呢?(2)“如何(何如)”“若何(何若)”“奈何”,表询问或商量的语气,相当于现代汉语中的“怎么样(的)”“为什么”“怎么办”。

①今者出,未辞也,为之奈何?(司马迁《鸿门宴》)[译]现在出来了,没有告辞,这个事怎么办?②取吾璧,不予我城,奈何?(司马迁《廉颇蔺相如列传》)[译]拿走我的璧,不给我城池,怎么办?(3)“如之何”“若之何”“奈之何”,有询问怎么处理的意思,可译为“为什么”“怎么办”“怎么对付(处置、安顿)”。

则较死为苦也,(这)将奈之何?(林觉民《与妻书》)[译]那么(这种离散)比死要痛苦啊,(这)将怎么办呢?(4)“何也”“何哉”,表询问,相当于现代汉语中的“为什么呢”。

①身死人手,为天下笑者,何也?(贾谊《过秦论》)[译]自己死在别人手中,被天下人耻笑,(这是)为什么呢?②而此独以钟名,何哉?(苏轼《石钟山记》)[译]可是唯独这座山用钟来命名,(这是)为什么呢?(5)“何所”是表疑问的固定句式,是“所……者为何”的倒装和压缩,可译为“……的(人、事、物)是什么”。

问女何所思,问女何所忆。

(《木兰诗》)[译]问木兰在想什么,问木兰在思念什么。

2.表示比较的习惯说法。

“……何如……”“……孰与……”,相当于现代汉语中的“……和(同、跟)……相比,谁更……”“……比……怎么样”。

①公之视廉将军孰与秦王?(司马迁《廉颇蔺相如列传》)[译]你认为廉将军与秦王相比谁更(厉害)?②其辱人贱行,视五人之死,轻重固何如哉?(《五人墓碑记》)[译]他们可耻的人格、卑贱的行为,与五个人的死相比较,轻重到底怎么样呢?3.表示反问的习惯说法。

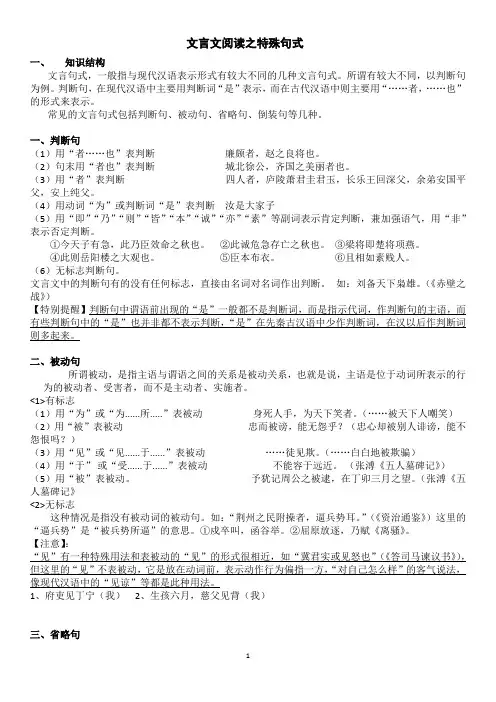

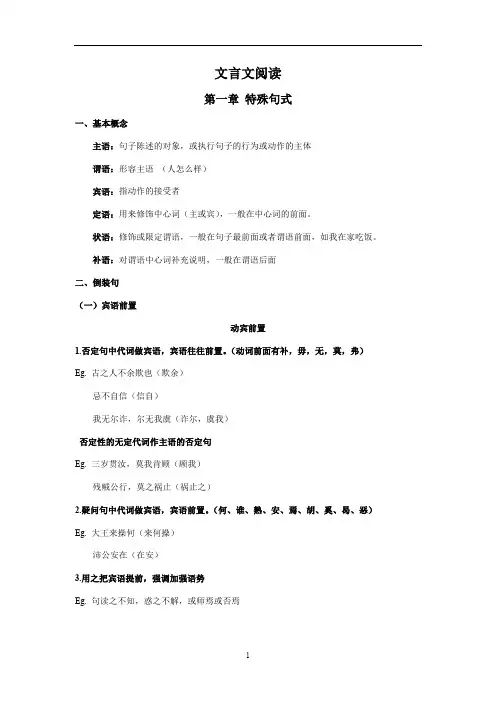

文言文阅读之特殊句式一、知识结构文言句式,一般指与现代汉语表示形式有较大不同的几种文言句式。

所谓有较大不同,以判断句为例。

判断句,在现代汉语中主要用判断词“是”表示,而在古代汉语中则主要用“……者,……也”的形式来表示。

常见的文言句式包括判断句、被动句、省略句、倒装句等几种。

一、判断句(1)用“者……也”表判断廉颇者,赵之良将也。

(2)句末用“者也”表判断城北徐公,齐国之美丽者也。

(3)用“者”表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(4)用动词“为”或判断词“是”表判断汝是大家子(5)用“即”“乃”“则”“皆”“本”“诚”“亦”“素”等副词表示肯定判断,兼加强语气,用“非”表示否定判断。

①今天子有急,此乃臣效命之秋也。

②此诚危急存亡之秋也。

③梁将即楚将项燕。

④此则岳阳楼之大观也。

⑤臣本布衣。

⑥且相如素贱人。

(6)无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:刘备天下枭雄。

(《赤壁之战》)【特别提醒】判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

二、被动句所谓被动,是指主语与谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

<1>有标志(1)用“为”或“为......所.....”表被动身死人手,为天下笑者。

(……被天下人嘲笑)(2)用“被”表被动忠而被谤,能无怨乎?(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?)(3)用“见”或“见......于......”表被动……徒见欺。

(……白白地被欺骗)(4)用“于”或“受......于......”表被动不能容于远近。

(张溥《五人墓碑记》)(5)用“被”表被动。

予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望。

(张溥《五人墓碑记》<2>无标志这种情况是指没有被动词的被动句。

关于文言文的句式及用法的答题技巧出差订酒店就用趣出差,单单有返现,关注微信小程序或下载APP立即领取100元返现红包文言句式与现代汉语句式基本相同。

他们都分单句和复句,都有主谓宾和定状补六大成分。

句子的语序也基本相同。

当然,他们之间还有相异的地方,学习文言句式,要努力把握它和现代汉语句式的相异点。

下面是关于文言文阅读的答题技巧,希望我整理的对你有用,欢迎阅读:有关文言文句式及其用法:一判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

文言中常用以下几种形式表示判断。

1.用“者”或“也”表判断。

这是典型的文言判断形式。

有用“……者,…也”的,其中“者”表停顿,“也”表判断;有单用“者” 或“也”的;也有“者也”在句尾连用的。

例如:陈胜者,阳城人也。

司马迁《陈涉世家》师者,所以传道受业解惑也。

韩愈《师说》四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,……王安石《游褒禅山记》项脊轩,旧南阁子也。

归有光《项脊轩志》夫战,勇气也。

《左传?曹刿论战》莲,花之君子者也。

周敦颐《爱莲说》文言文阅读答题技巧2.用副词“乃”“则”“即”“皆”等表判断。

这种形式也较为多见。

例如:当立者乃公子扶苏。

司马迁《陈涉世家》此则岳阳楼之大观也。

范仲淹《岳阳楼记》即今之全然在墓者也。

张溥《五人墓碑记》夫六国与秦皆诸侯。

苏洵《六国论》3.用动词“为”“是”表判断。

其中“是”表判断,要注意和用作代词的“是”的区别。

例如:故今之墓中全乎为五人也。

张溥《五人墓碑记》如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为? 司马迁《鸿门宴》问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

陶渊明《桃花源记》巨是凡人,偏在远郡,行将为人所并。

司马光《赤壁之战》石之铿然有声者,所在皆是也。

代词,这样苏轼《石钟山记》同行十二年,不知木兰是女郎。

《木兰诗》4.用否定副词“非”等表示否定的判断。

例如:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦苏洵《六国论》城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……《孟子?得道多助,失道寡助》5.直接表示判断。

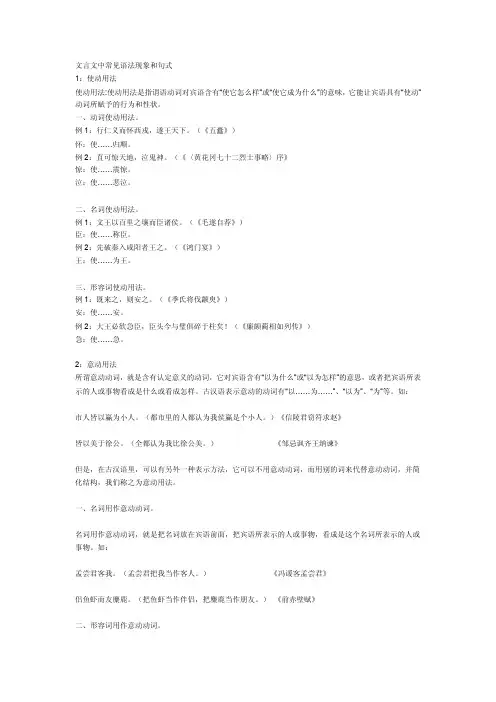

文言文中常见语法现象和句式1:使动用法使动用法:使动用法是指谓语动词对宾语含有“使它怎么样”或“使它成为什么”的意味,它能让宾语具有“使动”动词所赋予的行为和性状。

一、动词使动用法。

例1:行仁义而怀西戎,遂王天下。

(《五蠹》)怀:使……归顺。

例2:直可惊天地,泣鬼神。

(《〈黄花冈七十二烈士事略〉序》惊:使……震惊。

泣:使……悲泣。

二、名词使动用法。

例1:文王以百里之壤而臣诸侯。

(《毛遂自荐》)臣:使……称臣。

例2:先破秦入咸阳者王之。

(《鸿门宴》)王:使……为王。

三、形容词使动用法。

例1:既来之,则安之。

(《季氏将伐颛臾》)安:使……安。

例2:大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!(《廉颇蔺相如列传》)急:使……急。

2:意动用法所谓意动动词,就是含有认定意义的动词,它对宾语含有“以为什么”或“以为怎样”的意思,或者把宾语所表示的人或事物看成是什么或看成怎样。

古汉语表示意动的动词有“以……为……”、“以为”、“为”等。

如:市人皆以赢为小人。

(都市里的人都认为我侯赢是个小人。

)《信陵君窃符求赵》皆以美于徐公。

(全都认为我比徐公美。

)《邹忌讽齐王纳谏》但是,在古汉语里,可以有另外一种表示方法,它可以不用意动动词,而用别的词来代替意动动词,并简化结构,我们称之为意动用法。

一、名词用作意动动词。

名词用作意动动词,就是把名词放在宾语前面,把宾语所表示的人或事物,看成是这个名词所表示的人或事物。

如:孟尝君客我。

(孟尝君把我当作客人。

)《冯谖客孟尝君》侣鱼虾而友麋鹿。

(把鱼虾当作伴侣,把麋鹿当作朋友。

)《前赤壁赋》二、形容词用作意动动词。

形容词用作意动动词,就是把形容词放在宾语前面,把宾语所表示的人或事物,看成是这个形容词所表示的看成怎样。

形容词用作意动动词后所构成的动宾式,所表示的内容和古汉语的“以……为……”一样。

如:成然之。

(成名认为他的妻子的话很对。

)《促织》又安敢毒耶?(我又怎么敢认为这个差役痛苦呢?)《捕蛇者说》吾妻之美我者。

文言文用法总结文言文是中国古代的一种文字表达方式,其用法有很多特点和规则。

总结起来,可以从以下几个方面进行介绍。

一、古代文献中的文言文用法:1. 篇章结构:古代文献中文章多采用四六文体,即每句四个字或六个字。

常见的篇章结构有句读、段读、简察等。

2. 辞采手法:古代文献常使用修辞手法,如比喻、对偶、设问等,以增强文章的表达力和感染力。

3. 句法结构:古代文献中句法结构严谨,常用复句结构,主语、谓语、宾语等成分排列有一定的规律。

4. 文言词汇:古代文献中的词汇较为古雅,多采用单音词和双音词,有些词汇在现代汉语中已经不常见。

二、文言文的语法特点:1. 语序:文言文的语序比现代汉语更加自由,可以灵活变换主谓宾的位置,以达到修辞和表达的需要。

2. 用字:文言文中使用的字词较为古雅,有些字在现代汉语中已经不常用,需要根据语境理解其意义。

3. 词法:文言文的词法特点是多音字多义,一个字在不同的句子中可能有不同的发音和意义。

4. 助词:文言文中的助词使用较少,常用的有“之”、“乎”等,一些偏正结构和动宾结构也用得较少。

三、文言文的修辞手法:1. 典故引用:文言文中经常引用典故和历史事件,以增强文章的说服力和可信度。

2. 对仗句式:文言文中常使用对仗句式,通过平仄和押韵等手法,使文章既朴实自然又富有韵律感。

3. 数字象征:文言文中经常使用数字来象征事物的多少或次序,具有一定的修辞作用。

4. 修辞格:文言文中常使用修辞格,如比喻、夸张、反问等,以增强文章的表达力和感染力。

四、文言文的阅读方法:1. 理解句法结构:阅读文言文时要注意句法结构的理解,弄清主谓宾的关系以及修饰成分的作用。

2. 辨析字义:文言文中的字词有时与现代汉语中的意义有差异,要通过上下文来推断其意义。

3. 熟悉典故:文言文中经常引用典故,熟悉典故和历史事件对于理解文章的意义十分重要。

4. 品味修辞:文言文中的修辞手法很多,要仔细品味其中的味道,捕捉到作者想要表达的含义。

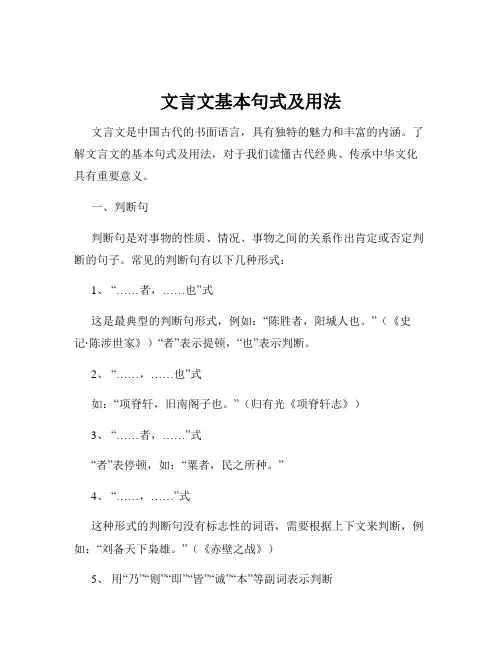

文言文基本句式及用法文言文是中国古代的书面语言,具有独特的魅力和丰富的内涵。

了解文言文的基本句式及用法,对于我们读懂古代经典、传承中华文化具有重要意义。

一、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系作出肯定或否定判断的句子。

常见的判断句有以下几种形式:1、“……者,……也”式这是最典型的判断句形式,例如:“陈胜者,阳城人也。

”(《史记·陈涉世家》)“者”表示提顿,“也”表示判断。

2、“……,……也”式如:“项脊轩,旧南阁子也。

”(归有光《项脊轩志》)3、“……者,……”式“者”表停顿,如:“粟者,民之所种。

”4、“……,……”式这种形式的判断句没有标志性的词语,需要根据上下文来判断,例如:“刘备天下枭雄。

”(《赤壁之战》)5、用“乃”“则”“即”“皆”“诚”“本”等副词表示判断“乃”表肯定判断,如:“当立者乃公子扶苏。

”(《史记·陈涉世家》)“则”表肯定判断,如:“此则岳阳楼之大观也。

”(范仲淹《岳阳楼记》)“即”表肯定判断,如:“梁父即楚将项燕。

”(《史记·项羽本纪》)“皆”表肯定判断,如:“环滁皆山也。

”(欧阳修《醉翁亭记》)“诚”表肯定判断,如:“此诚危急存亡之秋也。

”(诸葛亮《出师表》)“本”表肯定判断,如:“臣本布衣。

”(诸葛亮《出师表》)二、被动句被动句是指主语是动作的承受者,而不是动作的执行者。

常见的被动句形式有:1、“于”字式用“于”字引出动作的主动者,如:“而君幸于赵王。

”(《史记·廉颇蔺相如列传》)2、“为”字式用“为”字表示被动,如:“身死人手,为天下笑者。

”(贾谊《过秦论》)3、“为……所……”式这是一种比较常见的被动句式,如:“为国者无使为积威之所劫哉。

”(苏洵《六国论》)4、“见”字式用“见”字表示被动,如:“信而见疑,忠而被谤。

”(《史记·屈原列传》)5、“见……于……”式如:“吾长见笑于大方之家。

”(《庄子·秋水》)三、省略句省略句在文言文中非常常见,为了语言的简洁,句子中的某些成分会被省略。

常见⽂⾔句式及例句什么叫古今异义,通假字,⽂⾔虚词?在什么时候⽤这三种解释⽅法?解析:这是⽂⾔⽂中常见的说法,古今异义就是指⼀些词语在古时候是⼀个意思,在现代⼜是另⼀个意思,意思古时候和现代的不⼀样,这就是古今异义(今齐地⽅千⾥(“地⽅”是“地”与“⽅”的连⽤。

地:⼟地,领⼟;⽅:⽅圆。

现在的意思常指“某⼀区域”));通假字:古⼈在造字的时候,造出⼀个字,表达⼀个意思,可是该⽤哪个字表⽰某个意思呢?有时候是有⼀定规律的;但是有⼀些字还在形成当中,没有⼀定规律,可能⽤这个字表⽰某个意思,也可能使⽤⼀个同⾳字表⽰那个意思,这个同⾳字就是“通假字”,通假字所代替的那个字就叫做“本字”。

例如“甚矣,汝之不惠”(《愚公》),在当时,在⼀般情况下使⽤“慧”表⽰智慧,但是,有时候也可以使⽤“惠”去表⽰,于是“惠”就成了“慧”的通假字。

⽂⾔虚词和⽂⾔实词相对,⽐如我们所学的“之”、“乎”、“也”等等都是⽂⾔虚词,⼀般它们没有实际的意义。

常见⽂⾔⽂虚词⽤法——所处所,地⽅。

例:①持童抵主⼈所。

②⼜间令吴⼴之次所旁丛祠中。

③必能使⾏阵和睦,优劣得所。

④乐⼟乐⼟,爱得我所!⑤成反复⾃念,得⽆教我猎⾍所耶?⑥某所,⽽母⽴于兹。

⑦此何所也?⽤在动词或者“介词+动词”之前,组成名词性词组,相当于“......的事、物”? “......的地⽅”、“......的⼈”等。

例:①渔⼈⼀⼀为具⾔所闻。

②⾐⾷所安,弗敢专也,必以分⼈。

③道之所存,师之所存也。

④荆柯有所待,欲与俱。

⑤此疾之所由⽣也。

(所由⽣:产⽣的缘由。

)「所以」表⽰⾏为所凭借的⽅式。

⽅法或依据,相当于"⽤来......的⽅法""是⽤来......的"等。

例:①吾知所以⼈距⼦矣,吾不⾔。

②故释先王之成法,⽽法其所以为法。

表⽰原因。

相当于“......的原因(缘故)”。

例:①亲贤⾂,远⼩⼈,此先汉之所以兴隆也。

②荆⼈尚犹循表⽽导之,此其所以败也。

古汉语常用句式和用法文言句式和用法(一)判断句(明确表示“是”或“非”的句子)1.“者也”表判断(1)师者,所以传道授业解惑也。

(2)项脊轩,旧南阁子也。

(3)刘备,天下枭雄。

(4)城北徐公,齐国之美丽者也。

(5)吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也。

2. 副词“乃”“亦”“即”“皆”“本”“必”等表判断(1)当立者乃公子扶苏(2)今亡亦死,举大计亦死(3)梁父即楚将项燕(4)此则岳阳楼之大观也(5)环村居者皆猎户3. 动词“为”“是”表判断(1)中峨冠而多髯者为东坡(2)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋(苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣)4. 否定副词“非”表否定判断(1)六国破灭,非兵不利,战不善(2)予非文人画士(3)故王之不王,不为也,非不能也(二)被动句(受动者作主语的句子)要素:受动者、动作、被动词、施动者1.“为所”表被动(1)有如此之势而为秦人积威之所劫(2)不者,若属皆且为所虏2.“为”表被动身死国灭,为天下笑3.“于”表被动(1)李氏子蟠……不拘于时(2)而君幸于赵王(3)暴见于王,王语暴以好乐4.“见”表被动(1)秦城恐不可得,徒见欺(2)百姓之不见保,为不用恩焉5.“见、于”表被动(1)臣诚恐见欺于王而负赵(2)吾长见笑于大方之家6.“被”表被动信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?7. 意念被动(1)锲而不舍,金石可镂(2)狡兔死,走狗烹;飞鸟尽,良弓藏;敌国破,功臣亡。

倒装(变式)句(和现代汉语语法相对而言)(三)宾语前置句(置宾语于谓语前)1. 否定句中代词作宾语,宾语前置(1)古之人不余欺也(2)三岁贯女,莫我肯德[古汉语中常见否定词(否定副词)]不、毋、未、莫、弗、非、匪、靡、罔、无、勿[古汉语中常见人称代词]第一人称:吾、我、余、予、朕、自、己第二人称:尔、汝、若、而、乃第三人称:彼、其、之、焉、他、渠、伊注意:①“之”和“其”在某些语境中可以灵活地用作第一、二人称的代词。

文言文句式类型及例句在文言文中,有许多不同的句式类型,每一种句式都有其独特的结构和用法。

下面我将为您详细介绍一些常见的文言文句式类型,并提供相应的例句。

一、主谓句:主谓句是最基本的句子结构,由主语和谓语构成。

例句:吾乃齐国之臣。

二、主谓宾句:主谓宾句由主语、谓语和宾语构成,表示动作的行为对象。

例句:君王以仁义待臣民。

三、倒装句:倒装句是将原本的主语和谓语的位置颠倒过来,常用于强调或改变语气。

例句:人心思变,世事难料也。

四、并列句:并列句是由两个或多个独立的分句组成,彼此之间没有主从关系。

例句:山高水远,道远情更长。

五、连接句:连接句通过一些连词将两个或多个分句连接起来,表示因果、转折、条件等关系。

例句:学而不思则罔,思而不学则殆。

六、比拟句:比拟句通过使用“如”、“若”等词语进行比较,以形象地表达出某种相似关系。

例句:君子如水,处高则安静。

七、状语从句:状语从句是由一个副词或从属连词引导的从句,修饰动词、形容词或副词。

例句:虽败犹荣,为国捐躯。

八、条件句:条件句通过使用“若”、“如”等词语表示假设或条件,并引导一个后续的结果。

例句:若有人问,我愿乐道之。

九、让步句:让步句是用来提出一种与事实相反的观点或情况,并表示出其不可忽视的存在。

例句:纵使困难重重,我们也要勇往直前。

十、感叹句:感叹句用来表达强烈的情感或惊讶,常以“何/奈/焉”等词开头。

例句:何其美哉,此景之壮观!十一、比喻句:比喻句通过使用比喻手法,将某个事物与另一个具有相似特征的事物进行比较,以形成形象生动的表达。

例句:人生如梦,亦如流水。

十二、修辞句:修辞句是通过运用修辞手法来增强表达效果的句子,包括夸张、反复、排比等。

例句:岁月峥嵘,光阴荏苒,转眼已逝。

以上只是文言文中常见的句式类型和例句,文言文的句式丰富多样,还有许多其他类型的句子。

在学习和使用文言文时,了解这些句式类型可以帮助我们更好地理解和运用文言文的语法和表达方式。

文言文的语法结构和特殊用法文言文是古代汉语的一种文体,具有独特的语法结构和特殊的用法。

本文将从词序、短语、句式、修辞等方面介绍文言文的语法结构和特殊用法。

一、词序的特点文言文的词序与现代汉语存在明显差异。

1. 主谓宾的固定顺序文言文中,主语通常放在句首,谓语动词紧接其后,而宾语则放在谓语动词之后。

例如:“人之初,性本善。

”(《论语》)2. 直接宾语放在间接宾语之后文言文中,直接宾语常常放在间接宾语的后面,这与现代汉语正好相反。

例如:“我欲与君相知,长命无绝衰。

”(《木兰诗》)二、短语的特点文言文中有一些特殊的短语结构,常常出现在句子中,表达特定的含义。

1. 比拟短语比拟短语是文言文中常见的修辞手法,用来进行比喻和象征。

比拟短语常以“如”、“若”、“似”等词开头,表示一种类似或相似的关系。

例如:“如水之清,如山之巍。

”(《论语》)2. 接续短语接续短语是文言文中表示因果关系、条件关系等的常用短语。

“以”、“故”、“若”等词常用来表示因果关系,而“若”、“如”、“倘若”等词则用来表示条件关系。

例如:“以心做人,则为心之德。

”(《论语》)三、句式的特点文言文有一些独特的句式结构,常常运用于修辞或表达特定含义。

1. 并列句式并列句式是文言文中常见的句式之一,用来表达并列的关系。

常见的并列连词有“且”、“而”、“乃”等。

例如:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

”(《礼记》)2. 倒装句式倒装句式是文言文中常用的修辞手法之一,用来强调句子的某一部分或达到鲜明的修辞效果。

常见的倒装方式有主谓倒装、宾语前置倒装等。

例如:“明日复明日,明日何其多。

”(《千家诗》)四、修辞手法的特点文言文中存在丰富多样的修辞手法,常用于修辞或表达情感。

1. 比喻比喻是文言文中最常用的修辞手法之一,通过对事物间相似或类似的特点进行比较,以达到形象明确或引发联想的效果。

例如:“人生如梦,一樽还酹江月。

”(杨万里《临江仙·滚滚长江东逝水》)2. 借代借代是文言文中常用的修辞手法之一,用一个事物来代替另一个事物,以达到修辞或表达的目的。

文言文阅读之文言句式和用法文言句式和用法1.下列句子中加点词的用法不同于其他的一项是( )A.复道行空,不霁何虹B.五十者可以衣帛矣C.沛公军霸上D.此其志不在小【解析】D项的“小”,形容词作名词,“小事”。

A项的“虹”,名词作动词,“出现虹”;B项的“衣”,名词作动词,“穿”;C项的“军”,名词作动词,“驻扎军队”。

【答案】D2.下列句子中加点词的用法不同于其他的一项是( )A.族秦者秦也,非天下也B.下江陵C.后世之谬其传而莫能名者D.五亩之宅,树之以桑【解析】C项的“传”,动词作名词,“流传的文字”。

A项的“族”,名词作动词,“灭族”;B项的“下”,方位名词作动词,“攻下”;D项的“树”,名词作动词,“种植”。

【答案】C3.阅读下面文言文,完成文后题目。

太史公曰吾闻之周生曰“舜目盖重瞳子”,又闻项羽亦重瞳子。

羽岂其苗裔邪?何兴之暴也!夫秦失其政,陈涉首难,豪杰蜂起,相与并争,不可胜数。

然羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为“霸王”。

位虽不终,近古以来未尝有也。

及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛己,难矣。

自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年卒亡其国,身死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。

乃引“天亡我,非用兵之罪也”,岂不谬哉!(选自《史记·项羽本纪》) 【注】周生一个姓周的儒生。

重瞳子一只眼睛里有两个眸子。

五诸侯指齐、魏、赵、韩、燕五国起义军。

从句式角度分析,下列句子中句式相同的两项是( )A.乘势起陇亩之中B.放逐义帝而自立C.身死东城D.尚不觉寤而不自责【解析】A项和C项均为省略句,省略介词“于”;B项为一般句式;D项为宾语前置句,代词“自”作动词“责”的前置宾语。

【答案】AC【参考译文】太史公(自称)说我从周生那里听说,“虞舜的眼睛里大概有两瞳子”,又听说项羽也是双瞳子。

项羽难道是舜的后代么?怎么兴起得这么突然呢?秦国在政治措施上有重大失误,陈涉首先发难,英雄豪杰像蜂群飞起,共同一起争雄,多得数也数不清。

可是项羽并没有什么根基(包括土地和权势),而是乘天下大乱的形势在民间起事,三年的时间,就率领五国诸侯(楚外的五国反秦武装)灭秦,分割天下的土地,封赏王侯,一切政令都由项羽颁布,号称霸王。

霸王的权位虽然不能维持到底,可是这显赫的功业是近古以来不曾有过的。

等到项羽放弃关中,怀念楚国而东归,放逐义帝,自立为王,干了这些失策失人心的事,却埋怨诸侯背叛自己,这样想要成就霸业,就很难了。

自夸功劳,逞个人才智,却不效仿古人,自以为霸王之业已成,想凭借武力来征服和治理天下,经过五年战争,终于使自己国家灭亡了,自身死在东城,却仍然不觉悟,更不责备自己,那就错了。

竟然称说“上天要灭亡我,不是我用兵的过错”,难道不荒谬吗?一、与现代汉语不同的句式1.判断句判断句有七种形式(1)“者……也”句。

如廉颇者,赵之良将也。

(2)“者”字句。

如柳敬亭者,扬州之泰州人。

(3)“也”字句。

如和氏璧,天下所共传宝也。

(4)无标志句。

如刘备天下枭雄。

(5)“为”字句。

如人方为刀俎,我为鱼肉。

(6)用“乃、即、则、皆、必”等副词表判断,用“非”表否定判断。

如此则岳阳楼之大观也。

(7)“是”字句。

如巨是凡人,偏在远郡。

2.被动句被动句有七种形式(1)“于”字句谓语+于。

如夫赵强而燕弱,而君幸于赵王。

(2)“见”字句见+谓语。

如众人皆醉而我独醒,是以见放。

(3)“受”字句受+谓语。

如吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

(4)“为”字句为+动词。

如身客死于秦,为天下笑。

(5)“为……所”句。

如悲夫!有如此之势而为秦人积威之所劫。

又如不者,若属皆且为所虏。

(6)“被”字句。

如舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

(7)无标志句。

如兵挫地削,亡其六郡。

3.省略句省略句有五种形式(1)省略主语。

如廉颇为赵将,(廉颇)伐齐,大破之<承前省>;(尔)必死是间,余收尔骨焉<启后省>;(孟子曰)“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”(王)曰“不若与人(乐)。

”<对话省>(2)省略谓语。

如军中无以为乐,请以剑舞(为乐)<承前省>;及左公下厂狱,史朝夕(俟)狱门外<共喻省>。

(3)省略宾语。

如项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告(之)以事<省动词后宾语>;成视之,庞然修伟,自增惭怍,不敢与(之)较<省介词后宾语>。

(4)省略兼语。

如不如因而厚遇之,使(之)归赵。

(5)省略介词。

如荆州之民附操者,逼(于)兵势耳。

试与他虫斗,虫尽靡;又试之(以)鸡。

有时朝发(自)白帝,暮到江陵。

4.倒装句(1)谓语前置句。

如甚矣,汝之不惠!安在公子能急人之困也。

(2)宾语前置句。

如古之人不余欺也<否定句中宾语提前>;良问曰“大王来何操?”“沛公安在?”<疑问代词作宾语提前>;譬若以肉投馁虎,何功之有哉?去我三十里,唯命是听<借助“之”“是”将宾语提前>。

(3)定语后置。

如太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之<中心词+定语+者句式>;石之铿然有声者,所在皆是也<中心词+之+定语+者句式>;缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人与?<中心词+而+定语+者的形式>;蚓无爪牙之利<中心词+之+定语句式>。

(4)介词结构后置。

如事急矣,请奉命求救于孙将军。

形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。

二、与现代汉语不同的用法词类活用是指一部分实词(也有个别虚词),在一定的条件下临时改变原来所属那类词的语法功能而作别一类词用的现象。

主要有以下几种类型(1)名词动用。

如“深山中则四月花”,花开花。

(2)名词作状语。

如“赢粮而景从”,景像影子一样。

(3)形容词用作名词。

如“瑜等率轻锐继其后”,轻锐轻锐部队。

(4)形容词用作动词。

如“故传天下不足多也”,多赞扬。

(5)动词用作名词。

如“殚其地之出”,出出产的东西。

(6)数词用作动词。

如“六王毕,四海一”,一统一。

(7)动词的使动用法。

如“吞二周而亡诸侯”,亡使……灭亡。

(8)名词的使动用法。

如“威王欲将孙膑”,将让……担任将领。

(9)形容词的使动用法。

如“春风又绿江南岸”,绿使……变绿。

(10)名词的意动用法。

如“粪土当年万户侯”,粪土以……为粪土;把……当作粪土。

(11)形容词的意动用法。

如“成以其小,劣之”,劣以为……低劣。

(12)动词的为动用法。

如“死国可乎?”死为……而死。

1.下列句子中加点词的用法不同于其他的一项是( )A.后人哀之而不鉴之B.常以身翼蔽沛公C.头发上指D.有泉侧出【解析】A项的“鉴”,名词的意动用法,“以……为鉴”。

B项的“翼”,名词作状语,“像鸟的翅膀一样”;C项的“上”,方位名词作状语,“向上”;D项的“侧”,名词作状语,“从旁边”。

【答案】A2.下列句子中加点词的用法不同于其他的一项是( )A.朝歌夜弦B.前辟四窗C.沛公欲王关中D.叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾【解析】C项的“王”,名词活用为动词,“称王”。

A项的“朝”“夜”,时间名词作状语,“在早上”“在晚上”;B项的“前”,名词作状语,“在前面”;D项的“箕畚”,名词作状语,“用箕畚”。

【答案】C3.下列句子中加点词的用法不同于其他的一项是( )A.位卑则足羞,官盛则近谀B.后世必为子孙忧C.积善成德,而神明自得D.秋毫不敢有所近【解析】D项的“近”,形容词作动词,“接近、接触”。

A项的“卑”,形容词作名词,“卑贱的人”;B项的“忧”,形容词作名词,“忧虑的事”;C项的“善”,形容词作名词,“善行”。

【答案】D4.下列加点的词不同于其他三项的一项是( )A.至于幽暗昏惑而无物以相之B.十三能织素,十四能裁衣C.多可喜,亦多可悲D.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼【解析】D项的第一个“老”“幼”,形容词作动词,“尊敬”“爱护”。

A项的“幽暗昏惑”,形容词作名词,“幽深昏暗使人迷乱的地方”;B项的“素”,即“白”。

形容词作名词,“白绢”;C项的“多”,形容词作名词,“许多事”。

【答案】D5.下列加点词不同于其他三项的一项是( )A.尊贤而重士B.无贵无贱,无长无少C.奈何取之尽锱铢,用之如泥沙D.后世之谬其传而莫能名者【解析】B项的“贵”“贱”,形容词作名词,“地位高的人”“地位低的人”。

A项的“重”,形容词作动词,“敬重、看重”;C项的“尽”,形容词作动词,“取尽”;D项的“谬”,形容词作动词,“弄错”。

【答案】B6.下列句子中,不属于宾语前置的一项是( )A.时人莫之许也B.富者曰“子何恃而往?”C.吾子未之恩也D.蚓无爪牙之利,筋骨之强【解析】D项为定语后置。

【答案】D7.下列句中加点的词与“市中游侠儿得佳者笼养之”中“笼”活用方法不同的一项是( )A.天下云集响应,赢粮而景从B.则尽其天年,人皆得以隶使之C.五十者可以衣帛矣D.蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴蜀【解析】题干中“笼”名作状“用笼子”。

C.名词作动词。

A.名词作状语,“像云一样”;B.名词作状语,“像奴仆一样”;D.名词作状语,“向南”。

【答案】C8.下列加点“也”字的用法不同于其他三项的一项是( )A.廉颇者,赵之良将也B.夫子欲之,吾二臣者皆不欲也C.城北徐公,齐国之美丽者也D.师者,所以传道受业解惑也【解析】A、C、D三项“也”都表示判断。

B项“也”是语气助词,不表判断。

【答案】B9.下列句子中与“饰以篆文山龟鸟兽之形”句式相同的一项是( )A.五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣B.甚矣,汝之不惠C.一旦山陵崩,长安君何以自托于赵D.我持白璧一双,欲献项王,玉斗一双,欲与亚父【解析】A.状语后置与题干中句式同。

B.主谓倒装;C.宾语前置;D.定语后置。

【答案】A阅读下面一段文言文,完成10~12题。

寇准少英迈,年十九,举进士。

太宗取人,多临轩顾问,年少者往往罢去。

或教准增年,答曰“准方进取,可欺君耶?”后中第,授大理评事。

真宗即位,迁尚书工部侍郎。

帝久欲相准,患其刚直难独任。

景德元年,准以集贤殿大学士位士安下。

是时契丹内寇,纵游骑掠深、祁间,小不利辄引去,徜徉无斗意。

准曰“是狃我也。

请练师命将,简骁锐据要害以备之。

”是冬,契丹果大入。

急书一夕凡五至,准不发,饮笑自如。

明日,同列以闻,帝大骇,以问准。

准曰“陛下欲了此,不过五日尔。

”因请帝幸澶州。

帝难之,欲还内。

准曰“陛下入则臣不得见,大事去矣,请毋还而行。

”帝乃议亲征,召群臣问方略。

参知政事王饮若,江南人也,请幸金陵;陈尧叟,蜀人也,请幸成都。

帝问准,准心知二人谋,乃阳若不知,曰“谁为陛下画此策者?罪可诛也。

今陛下神武,将臣协和,若大驾亲征,贼自当遁去。

不然,出奇以挠其谋,坚守以老其师,劳逸之势,我得胜算矣。

奈何弃庙社欲幸楚蜀远地?所在人心崩溃,贼乘势深入,天下可复保耶?”遂请帝幸澶州。