城市的文脉延续_浅谈扬州市旧城改造

- 格式:pdf

- 大小:331.78 KB

- 文档页数:2

扬州的变化的文案扬州是江苏省的一个历史文化名城,具有着丰富的历史文化底蕴和得天独厚的自然环境。

近年来,随着城市化的加速,扬州也发生了翻天覆地的变化,从老城市到新城市,从传统文化到现代生活,扬州焕发出崭新的面貌和活力。

本文将从城市规划、交通、旅游、教育和民生等几个方面来论述扬州的变化。

城市规划扬州自古以来就是一座重要的商贸城市和文化中心,随着经济的快速发展,扬州的城市规划也在不断地完善和升级。

新城区的规划建设,与老城区的文化底蕴融合,新老交替,既保留了历史文化的传承,又注入了现代城市的活力。

在城市规划上,扬州市呈现出“新城”“古城”“水城”三大特点。

其中,扬州新城是扬州经济技术开发区和扬州高新技术产业开发区的总称。

新城区总面积约280平方公里,其中高新技术开发区占面积为70平方公里,是全国首批25个国家级高新技术产业开发区之一。

古城区则是指扬州市境内古代城址所在地,包含东关街道、西关街道等地。

这里的老建筑和精美的园林仍然保留着清晰的历史印迹,成为游客来扬州时必去的地方。

水城区是指扬州独特的水上文化景观。

扬州自古以来就有“江南水城”的美誉,其水运交通网络发达、风景秀美、文化底蕴深厚,成为了扬州的一张文化名片。

交通随着经济的快速发展,扬州市的交通也得到了大幅度的改善。

运河客运站、汽车南站、火车站等重要交通枢纽的建成,使扬州与周边城市之间的交通更加便捷。

此外,扬州市也在大力推进轨道交通建设,目前已有1号线和2号线通车运营,成为扬州市公共交通主力军。

旅游扬州是一座充满着文化底蕴和美食的城市,近年来,扬州市加大了旅游推广力度,强调旅游与传统文化的结合,吸引了越来越多的游客前来观光、休闲和度假。

扬州的旅游资源极为丰富,有着名的个园、瘦西湖,还有汉晋文化遗址、宋代城墙等历史遗迹。

扬州的美食更是脍炙人口,特别是扬州炒饭、扬州锅盔等传统美食,在全国享有盛誉。

教育扬州市是江苏省一个教育资源丰富的城市,其中扬州大学是一所综合性大学,也是江苏省一所重点支持高校,学校的教研实力一直居于省内高水平水平。

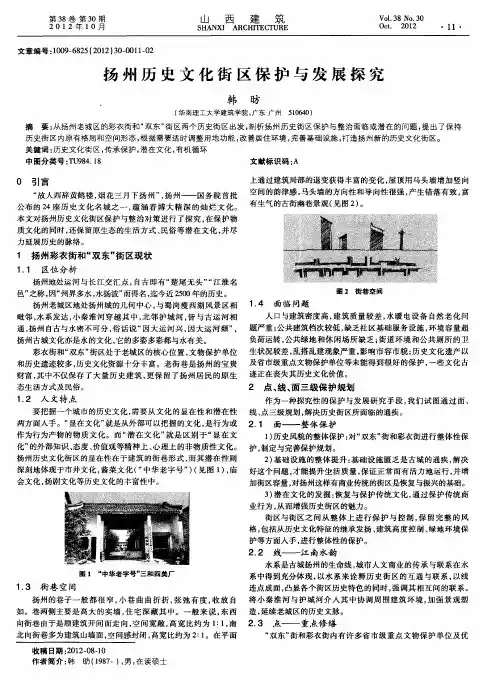

扬州古街区的开发与保护作者:鲍竹映来源:《中华手工》2021年第03期摘要:扬州古城区以扬州明清古城为基础,是由古运河、外城河、小秦淮河等水系围绕形成的历史区域,面积约为5.09平方公里。

其中,古城区中的古街、巷道将近有500多条,错综复杂,贯穿整个扬州古城区,至今仍是扬州城的交通要道。

根据实地考察调研,结合仁丰里、皮市街两条街区的历史文化和现状,分析其现存发展所存在的优势与劣势,提出对古街区保护和文创开发的对策。

关键词:扬州古街区;仁丰里;古街区保护;历史文化一、古街区的历史文化扬州古城区中拥有数百条街道,纵横交错,自古代以来就是居民的重要出行通道,一条巷子的主干道还连接了许多小巷,贯通南北。

以仁丰里街区为例,仁丰里位于古城区的中部位置,东起小秦淮河,西至迎春巷,南起甘泉路,北至文昌中路,全长700多米,是古扬州唐“里坊制”格局保存最完整的历史街区,呈鱼骨状分布,南北走向,其两侧则东西向整齐排列着旧城头巷、曹李巷等数条小巷,贯通了半个扬州古城。

同样,在距离仁丰里不远处的皮市街,也是一条古城居民进出重要通道,它连通文昌路、广陵路和徐凝门路。

[1]扬州的条条古巷中,包含了扬州古城千年来的文化,历史文化遺址众多,几乎每条街巷都有着自己独有的发展历史和历史故事。

以仁丰里为例,仁丰里中保存有纪念岳飞的旌忠寺,有隋唐时期中国文选学创始人曹宪、李善在此居住的曹李巷,有乾嘉经学泰斗阮元的住宅和家庙,有明代兵马司的衙署所在地,还有文选楼、陈六舟住宅双桂泉浴室等,汇集了十几处隋唐至明清的历史文化遗址,是一处能够反映扬州文化的古街。

[2]此外,皮市街也是一条历史发展悠久,从元代至今已有几百年的发展历史,元代时,皮市街称作马军营四铺南与马军营四铺北,装备军马需要皮货,到了清代,发展成了皮货街市,分为南皮市和北皮市。

清末民初时期,随着商业的发展,皮市街上又渐渐开启了其他商店,比如天宝斋茶店、达仁医院、福昌酒店等一些老字号店铺,这些都见证了扬州的发展与变迁。

浅谈地方历史和传统文化对现代城市建设的影响——以扬州

市为例

燕淑梅;段培鹤

【期刊名称】《沧桑》

【年(卷),期】2014(000)006

【摘要】扬州作为中国的历史文化名城,具有丰富的历史文化传承和积淀,体现在扬州的现代城市发展中,诸多的历史和传统文化因素都在或隐或显的影响着整体城市规划布局和建设进程。

这在中国各地城市现代化发展中具有典型性和代表性。

特别是在持续快速拓展现代文明的今天,保持并发扬中华传统历史文化优秀基因,避免城市建设的同质化,彰显丰富多彩的地方传统文化的大背景下,探讨具有中国特色的现代城市建设和发展之路,启示性越发明显。

【总页数】4页(P122-125)

【作者】燕淑梅;段培鹤

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K296.5

【相关文献】

1.近现代城市建设管理对骑楼立面的影响——以恩宁路为例

2.传统文化视角下的“执法困境”问题--以江苏省扬州市江都区为例

3.论中国传统文化“天人合一”对

现代城市建设的影响4.园林对现代城市建设的影响——以扬州园林为例5.地方优秀传统文化融入高校思政教育的实践探索——以扬州市为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

基于文脉延续的城市小片区旧城改造摘要:通过对侧重于保护与再利用城市历史遗迹,延续城市文脉的城市小片区旧城改造研究,提出在小片区改造中,融合现代城市环境和历史环境,同时在现代化改造的保留和展现城市的历史文化的方法。

并以昆明祥云片区为实例,提出改造策略,为城市小片区旧城改造提供一条新思路。

关键词:小片区旧城改造文脉abstract: through the study of reconstruction of urban small area, which focused on conservation and reuse of urban historical sites, extended history. figure out the way to combine modern urban environment and the historic environment, and preserving and showcasing the city’s history and culture in the reconstruction of urban small area. this article proposed reconstruction strategy by the example of kunming xiangyun area, put forward a new idea of reconstruction of urban small area.中图分类号:f291.1 文献标识码:a 文章编号:导言城市是人类的聚居地,是人类社会发展的产物。

城市的历史建筑、街区以及空间肌理记载着城市的发展与变迁,同时也展示出了先人们的智慧和创造力。

城市为现代人提供了一个与历史对话的平台。

随着工业革命的开始,人类生产力大幅度提高,全球社会经济得到空前的发展,城市人口剧增。

城市中一些老片区由于其时代的局限性,已满足不了现代城市发展的需求,“旧城改造”应运而生。

浅谈城市旧城区改造中历史文脉的传承与发展摘要:城市是人们物质文明和精神文明进步演变而来的,它承载着历史,亦是社会经济与各方面发展的具象体现。

这一切都随着历史延续到现在,逐渐形成了其独具特点的历史文化脉络,清晰的诠释了城市演变的兴盛与衰败。

当今时代经济发展迅速,城区建设与改造问题亦无法避免。

对于旧城区的改造是城市化中必须进行的流程之一。

对于老城区的改造可以让城市的面貌更加整洁统一,但却也存在一些容易被忽视的问题。

例如对于城市历史文脉的重视与继承问题。

许多工程只对旧街道城区进行批量的拆除与改造,结果将城市所残留的特色与文明都铲除了,许多建筑毫无特色,趋于同化。

这是现代城市普遍存在的问题,城市特色全无,历史文脉无法继续传承,遑论其发展。

想要城市变得更具特色,又想对老城区进行改造,就必须建立在保留文明,传承历史文脉的基础上。

本文将对该问题进行论述。

关键词:旧城区改造;历史文脉;传承与发展引言:城市是人类社会不断发展的结果,它和建筑一样都是历史文明的载体,具有沉重的历史厚重感和文化内涵,人们的精神文明也在其中得以体现。

而在城市的面貌不断演变的过程中,势必会有新的文化形式代替旧的。

在当今时代,随着我国经济的不断发展,城市变化更加显著。

对于老城区的改造成了城市化中的重要环节。

老城区积淀了城市多年发展的文明,是一座城市的历史文脉,它充满了这座城市发迹的影子,是城市的灵魂。

是以在对老城区进行改造时,我们不应将其与城市的标准建筑进行同化,而是在保留其历史文脉的基础上,对其进行改造。

想要城市变得有特色,就应具有自己独特的文化底蕴,而老城区能给予我们。

一、城市的历史文脉及其重要性每座城市在其不断的发展中都会形成其独特的文脉,它充满了城市发迹的影子,是城市发展的文化基因。

对于城市的不断演变,最应保留的也恰恰是城市的历史文脉这点。

城市发展的方向与特点都应是有其特性的,这些特性从这座城市发迹的那刻起就已经存在,并且无法改变。

旧城改造中的城市更新与文脉延续发表论文的权威网站/【摘要】本文主要围绕着旧城改造中的城市更新和文脉延续问题展开分析,探讨了我国城市在旧城改造中应该如何做好城市更新工作,又如何做好文脉延续工作,提出了自己的一点见解和建议,供同行参考。

【关键词】旧城改造;城市更新;文脉延续一、前言目前,旧城改造中的城市更新工作和文脉延续工作难以协调,所以,探讨如何更好的做好城市更新工作和文脉延续工作非常有必要,这是提高旧城改造水平的必经之路。

二、城市更新的基本理论1.城市更新的概念城市更新是城市飞速发展过程中针对发展的不平衡所导致的城市老化衰退,而进行的一种自我调适的新陈代谢过程。

即对城市中某一衰落的区域,进行拆迁、改造、投资和建设,使之重新发展和繁荣。

2.城市更新的发展背景工业革命在带动城市快速发展的同时,也给城市带来了一系列的问题:人口密集、交通拥挤、环境恶劣,住房紧张等。

两次世界大战,给一些西方国家带来了巨大的创伤,许多城市遭受了毁灭性的破坏,大规模的逆城市化导致了城市中心区的逐渐衰落。

为了挽救城市命运,恢复城市经济,改善城市的不适环境,欧美各国率先展开了大规模的“城市更新”运动。

3.城市更新的发展历程二战后,西方国家的旧城更新实践大致都经历了“清除贫民窟――邻里重建――社区更新”的过程。

早期,为了战后重建和解决紧张的住房问题,在“形体决定论”的影响下,城市更新的方式主要以大规模的推到重建为主。

然而,焕然一新的城市面貌并没有给人们带来预期的美好,整齐划一的建筑和街道带不仅让人们觉得单调和乏味,也给许多历史性城市留下了不少难以挽回的巨大破坏,加剧了西方城市中心区严重的衰败现象。

对此,许多西方学者从不同的立场和角度,对大规模推倒重建进行了反思。

如L.芒福德的《城市发展史》(1961年)、J.雅各布斯的《美国大城市的生与死》(1961年)、C.亚历山大的《城市不是一棵树》(1965年)等。

他们尖锐的批判了简单的用大规模形体规划来解决复杂城市问题的更新方式,主张传统的渐进式和小规模改造方式。

探索旧城改造与文脉延续的新思路【摘要】随着城市化快速蔓延,旧城改造的速度是空前的。

本文通过李郢孜民族一条街改造规划为案例,采用民族人士访谈,入户调查等客观的方法,深入调研和充分挖掘民族历史、文物古迹、历史建筑、古民居、民风民俗等文脉,认真研究旧城改造与文脉传承方面出现的问题,寻找问题的根源,探索旧城改造与文脉延续的新思路。

【关键词】探索;旧城改造;文脉延续;新思路1、项目背景随着城市化快速蔓延,旧街改造的速度是空前的,城市活动日益密集,传统的城市生活方式和城市风貌中那些优秀的遗产正在日益减少。

然而,随着生活水平的提高,市民对生活素质的要求也越来越高,对城市文化特色及遗产保护意识明显增强。

2012年,当地政府启动该街改造工程,政府坚持“尊重历史、延续文脉、尊重规划、服务旅游”的工作原则,秉承“政府引导、居民参与、市场运作、规范建设”的运行机制,力求将街区改造为集民族文化、休闲娱乐、特色餐饮、商业居住于一体的民族风情街。

2、现状概况李郢孜民族一条街位于淮南市谢家集区东南部,是一条东西向城市次干道。

街的东边有省二级文物保护单位——黄歇墓,相传为战国时期所建;街的中部有清代所建的清真寺,寺虽然不大但是名气非凡,半圆顶帽子,典型的阿拉伯式建筑,看上去异常古朴肃穆,是当地穆斯林朝拜的圣地。

清真寺的西边是清朝爱国将领厦门水师提督杨岐珍之墓,街道中部有清代所建的古民居,青砖灰瓦,整条街充满浓厚的文化氛围。

该街改造前才7米宽,路面为土质的,无排水设施,车辆经常堵塞,一片混乱,沿街建筑破烂不堪,已到了非改建不可的地步。

当地政府也非常重视这条街的改造规划,并一再强调要保留街区的文化特色。

通过几周的调查,我们发现,该街建筑历年来多次遭到破坏,但古街的文化形态、建筑肌理依然存在,依旧保持着浓郁的地方传统建筑特色,每每给来访者留下深刻的印象。

3、设计思路城市历史街区的价值认定不仅包括地形、地貌和自然特征还包括:其建成环境,不论是历史上的还是当代的;其地上地下的基础设施,其公共空间、其土地使用模式和空间环境;感觉和视觉联系,以及城市结构的所有其他要素;还包括社会和文化方面的实践和价值观、经济进程以及与多样性和特性有关的无形遗产方面。

浅谈城市更新中城市文脉延续的问题——以广汉市大同路临街环境改造为例杨漱诗1刘旭21.引言城市文脉是城市发展变化过程中长期积累形成的时空关系,当今社会快速发展、城市急剧扩张,许多城市的文脉关系被割裂的支离破碎。

如何在城市发展的同时延续这个城市的文化脉络,是一个亟待研究的问题。

2.城市更新2.1 城市更新的起源在欧美各国,大规模的城市更新运动起源于二战以后对不良住宅区的改造。

先后经历了三个阶段性演变:从初期以清理贫民窟为主,演变成中期以商业性大规模开发为主,到后期发展为以城市综合治理为主。

由单一的清理开发变为与修缮保护并重。

中国目前尚处在城市化中期阶段,但部分早期发展起来的城市已经开始经历城市更新的过程。

中国当代的城市更新始于20世纪90年代,大规模的爆发于2000年后。

在这之前虽然也有零星的危旧房改造工程,但都没形成规模,也不会对城市总体运行产生太大影响。

进入2000年之后,城市更新的问题越来越多,这已经不是简单的推倒建新的问题,也不仅仅是物质空间的改变,还牵涉到经济、社会、文化等诸多层面。

2.2 目前城市更新存在的问题自从1988年中国的城市土地改革之后,土地的使用权从此可以进行买卖。

地方政府通过租赁、拍卖土地使用权,或者通过与城市发展商在更新改造项目中合作的机会,积极地推进城市更新改造活动,以此来改善城市面貌,而且这也往往成为地方政府增加地方税收的一个重要手段。

所以中国现在的城市更新显示出“房地产开发主导型”的特点,城市更新、改造成为政府主导的商业行为。

现在中国的城市更新往往是通过城市改造与重建,追求最大经济效益。

城市发展商或者以独立的身份,或者通过与地方政府合作,积极参加到城市改造活动中。

地方政府也热心于城市更新项目,往往是因为这些重建项目所带来的丰厚经济回报。

通过拍卖城市改造用地的使用权,地方政府可以筹得改造项目所需资金,同时也是增加地方财政税收的一条重要途径。

很多由地方政府主导、仓促实施的更新项目,实际上都成为地方政府的形象与政绩工程。

城市更新规划中的历史文脉保留随着城市化进程的不断推进,城市更新成为了许多城市发展的重要组成部分。

城市更新旨在改善城市的基础设施、提升居民的生活质量和促进经济的发展。

然而,城市更新也面临着一个重要的问题,那就是如何在更新过程中保留城市的历史文脉。

本文将探讨城市更新规划中的历史文脉保留问题,并提出一些解决方案。

一、城市更新的意义城市更新是城市发展的重要手段之一,它可以改善城市的基础设施,提升城市的功能和形象。

通过城市更新,可以改善居民的居住环境,提供更好的教育、医疗和文化设施,提高居民的生活质量。

同时,城市更新也可以促进经济的发展,吸引更多的投资和人才,提升城市的竞争力。

然而,城市更新也面临着一些挑战。

在更新过程中,往往需要拆除老旧的建筑物,这就可能导致城市的历史文脉丧失。

城市的历史文脉是城市的灵魂和记忆,它承载着城市的历史和文化,是城市的独特之处。

因此,在城市更新规划中保留历史文脉变得尤为重要。

二、历史文脉的保留方式在城市更新规划中保留历史文脉可以采取多种方式。

首先,可以在城市更新过程中保留一些具有历史意义的建筑物和街区。

这些建筑物和街区可以通过修复和改造来保留其原有的外观和历史风貌。

同时,可以在这些建筑物和街区中设置文化和艺术设施,使其成为城市的文化中心和旅游景点。

其次,可以在城市更新规划中保留一些具有历史意义的街道和城市布局。

这些街道和城市布局可以通过保留原有的道路和建筑物来保留其历史特点。

同时,可以在这些街道和城市布局中设置公共空间和绿化带,提供居民休闲和娱乐的场所。

此外,可以通过设置历史文化保护区来保留城市的历史文脉。

历史文化保护区是指具有历史文化价值的城市区域,通过制定相应的法律和政策来保护和管理这些区域。

在历史文化保护区中,可以限制新建建筑物的高度和外观,保留原有的历史建筑和风貌。

三、历史文脉保留的挑战在城市更新规划中保留历史文脉也面临着一些挑战。

首先,保留历史文脉需要投入大量的资金和人力。

扬州的古镇保护如何与城市更新相协调扬州,这座古老而美丽的城市,拥有着众多独具韵味的古镇。

然而,在城市快速发展的进程中,如何实现古镇保护与城市更新的协调共进,成为了一个重要的课题。

古镇,作为历史文化的重要载体,承载着扬州丰富的记忆和独特的地域文化。

它们的存在不仅是过去岁月的见证,更是城市发展的根基和灵魂所在。

然而,城市更新的浪潮不可阻挡,新的建设需求、人口增长以及现代化的基础设施要求,都给古镇保护带来了巨大的压力。

要实现古镇保护与城市更新的协调,首先需要明确两者的目标和价值。

城市更新并非简单的推倒重建,而是在提升城市功能和品质的同时,传承和发扬城市的历史文化。

古镇保护也不是将其封闭起来,拒绝发展,而是要在保护其原有风貌和文化内涵的基础上,赋予其新的活力和生机。

在规划层面,应制定科学合理的规划方案。

对于古镇的保护,要进行全面深入的调研,了解其历史沿革、建筑特色、空间格局以及文化传统等方面的情况。

在此基础上,划定保护范围和控制区域,明确保护的重点和要求。

同时,将古镇保护纳入城市更新的整体规划之中,统筹考虑城市的功能布局、交通组织、公共服务设施等方面的需求,实现两者的有机融合。

在建筑保护方面,要注重对古镇原有建筑的修缮和维护。

对于具有历史价值的古建筑,应遵循“修旧如旧”的原则,尽可能地保留其原有的结构、材料和工艺,恢复其历史风貌。

对于一般性的建筑,可以在保持其整体风格协调的前提下,进行适当的改造和更新,以满足现代生活的需求。

同时,要加强对新建建筑的管控,确保其在风格、高度、体量等方面与古镇的整体环境相适应。

基础设施的改善是古镇保护与城市更新协调的重要环节。

在保护古镇原有风貌的基础上,应加大对基础设施的投入,改善交通、水电、通信等设施条件。

例如,通过优化道路布局,改善交通拥堵状况;采用新型的污水处理技术,保护古镇的水环境;引入智能化的电力和通信设施,提升居民的生活品质。

文化传承是古镇保护的核心内容。

要深入挖掘古镇的历史文化内涵,通过举办文化活动、建立博物馆、开展民俗展示等方式,让更多的人了解和认识古镇的文化价值。

历史文化名镇保护的理论和方法——以家乡扬州古城为例历史文化名镇保护的理论和方法——以家乡扬州古城为例【摘要】本文介绍了古城扬州的历史文化背景,近代历史建筑保护的理念与方法途径,作为扬州人,古城是我们市民生活的空间、经济发展的载体,加强对古城的保护与利用、改造与复兴,既能促进城市经济的可持续发展,也能促进城市文化、社会的可持续发展,使古城既有文化韵味又能充满生机和活力。

最后阐述了自己对扬城建筑保护的理解【关键词】历史文化名城,城市内涵,历史保护,文化特色,扬州【正文】一、扬州古城保护的理念方针古城作为古代物质文化遗存与非物质文化遗产的集聚地,是城市历史文明的内核和载体,是不可再生、不可复制的历史禀赋、稀有资源和宝贵财富。

只有保护好古城历史遗存、建筑风貌和文化符号、民俗风情,才能延续历史文脉,传承古代文明,弘扬传统文化。

扬州是国务院首批公布的24座中国历史文化名城之一。

近2500年前,吴王夫差开邗沟、筑邗城(公元前486年),扬州成为中国唯一与大运河同生共长的城市。

1200多年前,扬州成为中国东南地区的最大都会和对外经济文化交流的四大港口之一,当时在扬外商达1万多人,连接唐代中国与西亚(波斯等)、欧洲的海上丝绸之路从扬州扬帆起航。

唐代扬州鉴真大和尚六次东渡,最后一次成功抵达日本,将律宗佛法和中国的科技、建筑、雕塑、医药学等传播到日本。

700多年前,东西方文化交流的使者意大利马可·波罗在扬州生活、为官三年,称“扬州城颇强盛”。

那一时期还有不少阿拉伯人来扬州从事商业和传教活动。

200多年前,扬州成为当时世界上拥有50万人口的十大城市之一,达到鼎盛。

悠久的历史积淀,给我们留下了丰富灿烂的历史文化,留下了弥足珍贵的扬州古城——13.1平方公里的唐宋城遗址和5.09平方公里的明清古城,使得扬州成为一座通史式、东西方文化有机融合的历史文化名城。

进入新世纪,如何进一步彰显城市的个性与特色,使古城充满生机与活力?如何在城市化与工业化互动并进的过程中,高品位、高标准、高质量地打造一个“人文、生态、宜居”的文化名城、旅游名城,从而实现古城保护、经济社会发展、城市品质与市民生活品质提高的“多赢”?近几年来,面对祖先的“馈赠”,我们始终怀着对历史敬畏、对文化崇敬、对先人感恩、对古城呵护的心情和热情,以推进“瘦西湖及扬州历史城区”申遗为主线,按照《世界自然和文化遗产保护公约》和联合国《可持续旅游发展宪章》规定的世界级标准,博采国内外的成功经验,持之以恒地加强古城保护,不断凸现城市的文化性、原真性、自然性和生态性,古城保护取得了国内外瞩目的成绩。