扬州市城市总体规划

- 格式:ppt

- 大小:15.55 MB

- 文档页数:41

扬州市区声环境功能区划分方案根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《江苏省环境噪声污染防治条例》、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《扬州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《扬州市城市总体规划(2011-2020)》、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014),结合扬州实际,对扬州市区声环境功能区划分重新修订。

扬州市区特指“城市规划区域”。

一、城市现状和总体规划扬州市地处江苏中部、长江下游北岸、江淮平原南端,所辖区域在东经119°01’至119°54’、北纬31°56’至33°25’之间。

南部濒临长江,北与淮安、盐城接壤,东和盐城、泰州毗邻,西与天长(皖)、南京、淮安交界。

境内有长江岸线80.5公里,沿岸有仪征、邗江、广陵、江都1市3区;京杭大运河纵穿腹地,全长143.3公里,由北向南沟通白马、宝应、高邮、邵伯4湖,连接长江。

全市总面积6634平方公里,总人口459万人。

根据2016年3月发布的《扬州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,“一核多组团”的现代化大扬州发展格局基本形成,市区面积由1024平方公里扩大至2310平方公里,中心城区规划面积由309平方公里扩大至640平方公里。

《纲要》指出在“十三五”期间,扬州将构建协调互动的城镇— 1 —格局,以“一带一轴”为核心,推动人口和产业向沿江城镇带集聚规模化发展、沿运河城镇轴点状特色化发展,形成以中心城市和县(市)城区为重点、重点中心镇和专业特色镇为补充,区域协调、结构清晰的城镇体系。

城市总体布局,体现主城区牵引小城镇的总体构想。

设定划分范围为:老城区、西部分区、东部分区、河东分区、西南分区、东南分区、西北分区、东北分区、港口分区、瓜洲分区、蜀冈-瘦西湖分区、扬子津分区。

根据省政府《关于调整扬州市部分行政区划的通知》(苏政发[2011]159号)精神和《扬州市关于调整部分行政区划的实施意见》,扬州市行政区划范围于2011年11月13日做了调整。

第一部分历史回顾篇本部分旨在客观、系统地总结上一轮城市总体规划的实施情况,分析实施过程中存在的问题和解决途径,提出编制本轮城市总体规划的原因和必要性,有针对性地明确本轮城市总体规划编制的重点。

逐步建立城市规划制定与实施的反馈机制,进一步提高城市规划可操作性。

一、城市发展历史沿革(一)解放前的城市发展扬州是一座二千五百年历史的古城。

早在公元前486年,吴王夫差为了北上争霸中原,开邗沟沟通江淮,并在蜀岗上修筑了邗城。

公元前319年,楚国在邗城的基础上第二次筑城,名“广陵”。

秦亡后,项羽曾准备在广陵建都,故又称“江都”。

南朝刘宋大明三年(公元459年),竟陵王刘诞在此燃起战火,使广陵变成一片废墟,因而扬州别号“芜城”。

隋炀帝开运河三游江都,扬州出现了畸形的繁华。

隋初的江都,约有居民一万户。

唐天宝元年(公元742年)增长至七万七千余户,四十六万人,占当时全国人口的百分之一。

当时扬州已是国内南北水陆交通的枢纽和对外经济文化交流的重要港口,被称为东方四大商港之一,时称“扬州富庶,甲于天下”。

唐代扬州城的规模,包括一个正方形的子城和一个长方形的罗城,面积约20平方公里。

子城,亦称牙城。

官衙多集中城内。

罗城是在蜀岗下发展起来的商业区和居民区,杜牧诗有“街垂千步柳,霞映两重城”。

宋建炎元年(公元1127年),为了抗金,知州郭棣利用唐罗城南半部改筑成宋大城。

南宋末年,蒙古军压境,贾似道以宋大城位置较低不易据守,在蜀岗上唐子城故址筑城,因该城筑于宝祐年间,故称“宝祐城”。

在宝祐城与大城之间筑夹城,三城形似蜂腰,又称“蜂腰城”。

现存扬州老城区系明朝所筑,明初,元帅张德林以旧城虚旷难守,截城西南隅筑而守之,这就是现在的“旧城”。

明朝中叶,为防止倭寇侵犯,知府吴桂芳在城东筑城,此即今之新城。

清代沿用明城。

扬州成为南北漕运与盐运的咽喉,经济、文化又出现了极度繁荣的局面,康熙与乾隆先后曾六下江南,六次来到扬州。

瘦西湖上园林有“园林之盛,甲于天下”之说,文化活动十分昌盛,“扬州八怪”开创了画坛上的一代新风,在我国历史上影响深远。

2050年扬州发展目标摘要:一、引言二、2050年扬州发展目标三、实现目标的挑战与机遇四、扬州发展的战略布局五、结论正文:一、引言扬州,位于江苏省中部,长江与京杭大运河交汇处,是一座具有悠久历史和丰富文化底蕴的城市。

随着中国经济的快速发展和现代化进程的推进,扬州也在积极规划自己的未来。

本文将重点探讨2050年扬州的发展目标及其实现途径。

二、2050年扬州发展目标根据《扬州市城市总体规划(2011-2020)》,到2020年,扬州将基本建成现代化城市,实现全面小康。

而到2050年,扬州的发展目标则是成为经济实力雄厚、社会和谐、环境优美、人民幸福的现代化国际化大都市。

具体包括以下几个方面:1.经济目标:成为长江经济带的重要支点,GDP总量进入全国前列,实现经济可持续发展。

2.社会目标:构建和谐社会,实现城乡居民收入均衡增长,社会保障体系完善,人民生活水平普遍提高。

3.环境目标:保护生态环境,提高资源利用效率,实现绿色、低碳、循环的产业发展模式。

4.文化目标:弘扬传统文化,建设文化强市,提升城市文化软实力。

三、实现目标的挑战与机遇1.挑战:(1)产业结构调整:面对经济新常态,扬州需要加快产业转型升级,实现由传统产业向新兴产业的跨越。

(2)人口与资源环境矛盾:随着城市化进程的推进,扬州需要解决人口、资源、环境之间的矛盾,实现可持续发展。

(3)城市竞争力:在区域竞争日益激烈的背景下,扬州需要提高城市竞争力,吸引更多的人才和投资。

2.机遇:(1)国家战略:扬州地处长江经济带和沿海经济带的重要交汇点,具有国家战略地位,可享受政策红利。

(2)区位优势:扬州交通便利,具有较强的区位优势,有利于产业布局和发展。

(3)文化底蕴:扬州历史文化底蕴丰厚,有利于旅游业的发展,提升城市知名度。

四、扬州发展的战略布局1.产业布局:优化产业结构,重点发展现代服务业、先进制造业和战略性新兴产业。

2.空间布局:构建“一核两带三区”的城市空间格局,促进区域协调发展。

扬州城市广陵区域发展战略规划扬州市广陵区人民政府中科城市与区域发展研究中心南京大学城市规划设计研究院二OO二年十月项目名称:扬州城市·广陵区域发展战略规划委托方:扬州市广陵区人民政府承担方:中科城市与区域发展研究中心南京大学城市规划设计研究院项目总指导:范朝礼客座研究员项目负责人:陈雯研究员张京祥博士、副教授项目参加人:周诚君博士研究生罗震东博士研究生向俊波博士研究生顾人和副研究员朱红云博士研究生高春亮博士研究生程同升硕士研究生左文芳硕士研究生李艳硕士研究生陈璐硕士研究生导言公元二零零一年十月,金秋时节,扬州市委、市政府对市区行政区划再度进行调整,广陵区域面积由原来的26km2增加至67 km2 ,为广陵区域发展提供了新的空间。

嗣后不久,广陵区人民政府王玉新区长与我们多次磋商,希望我们研究制定广陵区域发展战略规划。

起初,考虑到广陵区不是一座完整的城市,况且中国迄今为止尚未有一个城区系统地编制过真正意义上的发展战略规划,我们颇感为难。

然而当我们面对广陵区委、区政府企望开展战略规划工作的决心,特别是王玉新区长的再三恳求,我们已无法婉拒,同时也激起我们迎难而上、对前人从未做过的事情的探索热情和创新勇气,籍于此我们接受了这一委托。

是的,作为一个城区是否有必要研究制定发展战略规划,不仅我们犹豫过,而且一些专家也持有异议。

但是,当一个城区政府面对中心城市的大发展,面对行政区划调整后的拓展空间,面对城市、城乡结合部、乡村等多种区域形态,面对历史和人民交付的重大发展使命时,研究制定一个能够指导未来发展的战略规划,无疑是具有尝试价值的。

目录第一篇世纪追求:古代文化与现代文明交相辉映的名城详细内容一、透视多相坐标中的扬州中心城市 (2)1、纵轴观芜城沧桑2、横轴察名城机运3、以“名城”为原点的扬州中心城市功能定位二、寻觅多重嵌套中的广陵区域 (7)三、遴选广陵区域的竞争资源 (10)1、文化资源——参与竞争的底气2、生态资源——指点未来的根本四、亮出广陵区域的特色名片 (14)1、积淀深厚的古城2、生态浸润的水土3、秀雅舒适的居境4、产业持续的新区五、择定广陵区域发展的战略路径 (16)1、以融入中心城市为基点2、以整合空间资源为支点3、以凸显个性特色为亮点4、以培育市场环境为契点5、以提升城市品位为焦点第二篇时代省思:把握城市发展的难得际遇详细内容一、把脉区域发展的症结所在 (20)1、发展方向的错位2、有限主体的尴尬3、制度环境的约束4、产业基础的薄弱5、空间结构的断层6、传统文化的桎梏二、审视区域发展的机运所用 (24)1、区域空间的拓展2、中心城市的呼唤3、社会心理的期望4、决策层面的共识5、初显端倪的先机第三篇价值升华:打好区域竞争的两张王牌详细内容一、文化的灵动 (29)1、几度兴衰的地域文化2、积淀深厚的性格禀赋3、独领风骚的时代精神二、生态的复归 (36)1、探索生态城市的核心理念2、认清生态现状的潜在危机3、谋划切合人性的生态格局第四篇经济支撑:彰显可持续产业的特质优势详细内容一、以全新理念打造可持续产业 (41)1、“工业化情结”的反思2、桑榆与东隅的得失3、链接与集群的机巧4、无形与有形的对握二、以政府引导促发优势产业的扩张 (43)1、商贸产业的定位2、旅游产业的突破3、房地产业的勃兴4、教育产业的嬗变5、绿色工业的引入6、生态农业的传播三、产业链的延伸组织粘性空间 (49)1、古城区产业链2、城东新区产业链3、湾头新区产业链第五篇载体重构:呼应交相辉映的空间布局详细内容一、前瞻中心城市拓展的空间态势 (52)1、空间格局形成的动因与预测2、空间发展方向的调整与选取—东延、西进、南优、北控二、确立广陵区域的空间发展目标与理念 (55)1、空间发展目标2、空间发展理念三、勾勒区域空间重组的总体框架 (56)1、区域发展的三大板块:空间、文化与生态的整合递进2、空间发展分区及建设管制3、规划预期的引导方式4、空间开发的时序比选5、空间景观的营建策略6、区划调整的策应预案第六篇城市经营:攻克区域发展的运作难题详细内容一、发展与权力的悖论 (66)1、市区与城区的权力分割2、政府与市场的力量权衡3、城区与城区的政策落差二、经营与模式的选择 (68)1、经营理念:资金导向转向功能导向2、有效模式:政府与市场的有机结合3、经营对象:存量资源与增量资产4、经营体制:主动适应与制度创新第一篇 世纪追求:古代文化与现代文明交相辉映的名城广陵,扬州的古称谓之一;原广陵区,地改市前的县级扬州市域;现广陵人,正宗扬州人的代表;广陵文化,亦即扬州文化。

第一章规划区概况第一节自然概况一、地理位置和面积扬州是国家首批公布的二十四个历史文化名城之一,地处长江、淮河下游交汇处,是水利部确定的全国60个防洪重点城市之一。

全市总面积6638km2,2010年规划人口473万,2020年规划人口482万。

《扬州市城市总体规划2004-2020》在对扬州未来发展的宏观区域背景分析以及扬州区域竞争力分析的基础上,提出应把扬州建设发展方向为“主导向南,西进东联”,南延扩大经济开发区,跳跃开发港口分区和瓜洲分区,作为发展第二产业的主要载体;完善西部分区,作为生活居住与第三产业的主要载体;适度发展河东分区,加强和江都的交通联系与协调发展。

广陵新城区属扬州市河东分区,河东分区位于扬州市主城区东部,距扬州市老城区5km,现属广陵区湾头镇和邗江区汤汪乡辖区,西隔京杭大运河与城市东部分区毗连,东与邗江区杭集镇隔廖家沟相望,南与邗江区霍桥镇相连。

河东分区地理位置十分重要,它位于扬州主城区的最东端,是扬州的东大门,是城市总体规划城市发展方向的“主导向西,西进东连”的重要组成部分。

广陵新城位于河东分区北部,是连接扬州主城区与江都市的重要衔接带,其南部为广陵产业园,北部为茱萸湾公园和三河岛休闲度假区。

广陵新城规划范围北起万福路,南至运河东路,西临京杭运河,东至廖家沟。

规划面积9.4km2。

老城区图1.1 广陵新城区地理位置图二、地形地貌规划区属入江水道边的平原圩区,总体地势呈北高南低、西高东低,但地势坡度很缓,北部接近茱萸湾公园古运河处地面高程在7.0~7.5m(废黄河基面,下同)左右,南部地面高程在6.0~6.8m左右,平均地面高程约6.5m。

区域地质基本属堆积阶地地貌,Q3老粘土埋藏很浅甚至直接出露地表,其中沉积了较厚层的淤泥质壤土,更新统粘性土埋藏较深,地表沉积以沙壤土为主,厚2m左右,其下普遍分布有淤泥质壤土或壤土质淤泥,淤土下沉积以沙土为主,偶夹壤土透镜体。

查“中国地震动峰值加速度区划图”(GB18306—2001江苏部分),场地地震动峰值加速度为0.15g,相应地震基本烈度为Ⅶ度,查“中国地震动反应谱特征周期区划图”(GB18306—2001江苏部分),场地的地震动反应谱特征周期为0.35s。

土地利用规划图例——规划现状与分析一.土地利用的自然条件和社会经济状况扬州市地处长江下游北岸,江苏省中部。

介于东经119°01'-119°54',北纬32°13' -33°25'之间,南临长江,与镇江相望,北与淮阴、盐城接壤,东和盐城、泰州市毗邻,西与安徽天长、南京交界。

京杭大运河纵贯全境,由北向南沟通白马湖、宝应湖、高邮湖和邵伯湖,连接长江。

全市土地总面积6658平方公里,占全省土地总面积的6.49%,境内地貌以平原为主,,微地形差异明显,由西向东呈扇形逐渐倾斜。

仪征丘陵山区为最高,高邮、宝应与泰州市的兴化接壤处最低,为浅水湖荡地区。

全市耕地比重较大,农业生产水平较高,主要农作物为粮、棉、油等,辖区内水面广阔,资源丰富,江、河、湖、荡盛产鱼、虾、蟹、龟、鳖、珍珠、荷藕等,素有“鱼米之乡”之称。

扬州市现辖广陵区、郊区、宝应县、邗江县以及仪征、高邮、江都三个县级市,158个乡镇和4个街道办事处。

1996年末总人口444.82万人,占全省总人口的6.25%,其中非农业人口为102.28万人,占全市总人口的23%。

改革开放以来,特别是“八五”期间,国民经济保持了持续稳定增长,各项社会事业取得新的进展,综合经济实力显著增强,城乡人民生活水平不断提高。

1996年全市完成国内生产总值351.15亿元,比上年增长12%,占全省5.85%,人均国民生产总值7903元。

扬州市区在全国55个人均国民生产总值超万元的城市中列第28位,邗江、江都两县市进入第三届中国综合实力百强县行列。

二.自然和社会经济条件优劣势分析1.优势分析:(1)水热条件好, 季节变化和年际变化明显扬州市属北亚热带季风气候, 四季分明, 光照充足, 降水丰沛, 梅雨、伏旱明显. 扬州市年太阳辐射量为464~ 489J? cm 2, 年日照时数为2176. 7h, 年平均气温为15℃, 最热月平均气温为27.6℃, 最冷月平均气温为1. 5℃, 稳定通过10℃的积温(80% 的保证率) 为4548~4721℃, 无霜期达222天, 年平均降水量为1030mm.受地理纬度和季风的影响, 扬州市光、热、水资源都有一定的季节变化, 夏季是一年中光、热、水资源最丰富的季节. 期间的太阳辐射约占全年的70% , 降水量约占全年的83% , 光、热、水资源配合比较协调, 有利于夏秋作物的高产稳产.(2)土壤肥力高, 增产潜力大扬州市平原主要是由长江、淮河和历史上黄河改道携带的泥沙冲积而成的, 一般土层比较深厚, 土壤质地适中, 保水保肥能力强, 耕地质量好. 全市土壤有机质平均含量为1. 88% , 其中里下河、沿湖地区平均为2. 2% , 是省内土壤肥力较高的地区.近年来, 由于各地重用轻养, 不少地方土地生产力有所下降. 根据第二次土壤普查评级结果, 扬州市高产的农田只占耕地的47% , 而中产及低产农田则占耕地的40. 9% 和12. 1%. 高、中、低产田大致相差一个等级, 稻麦单产相差100kg 左右, 如果有1?3的中低产田通过改良, 各提高一个等级, 则全市约可增产粮食7万t. 可见, 改土的增产潜力很大.(3)人均耕地较少, 水域资源丰富扬州市共有水面19. 74万hm 2, 占土地总面积的29. 7% , 水域广阔, 包括河、湖、塘、库、沼泽等多种类型. 水面开发利用的潜力很大, 除长江以外, 大部分水面都可因地制宜地发展水产、水禽、水生植物和耐水林木的生产2.劣势分析(1)由于季风的不稳定性, 扬州市降水变率较大, 旱、涝、阴雨等出现的机率较高, 特别是春湿、夏涝、秋涝对农业生产影响较大. 此外, 低温、台风、冰雹也时有发生, 对农业生产有一定的影响.(2)地势低平, 洪涝灾害比较普遍扬州市地跨长江、淮河两大水系, 降水及外来水资源均较丰富, 加之大部分地区地势低平,排水不畅, 汛期易受洪涝灾害的威胁. 如1991年6、7月份发生的特大洪涝灾害, 扬州市一半以上的农田被淹没, 造成了巨大的经济损失. 由于地势低洼, 排水不畅, 除西南丘陵岗地外, 扬州市大部分农田的地下水位都比较高, 一般埋深在0. 4~ 0. 8m 之间.三.土地利用结构和布局分析扬州市土地利用总体规划目标年土地利用结构根据《扬州市国民经济和社会“十一五”规划纲要》和《扬州市城市总体规划》的相关成果,未来扬州区域发展的空间战略将坚持“区域集中、空间集聚、开发集约”的原则,突出重点和层次,以区域的集聚发展为核心,走核心轴线式的发展道路。

扬州市城市总体规划(2010-2020)成果公示前言上世纪80年代至今,扬州共编制完成三轮城市总体规划,第一轮城市总体规划(1982-2000)于1985年省政府批复;第二轮城市总体规划(1996-2010)于1999年省政府批复;第三轮城市总体规划(2002-2020)于2003年通过专家论证,2004年报省政府待批。

几轮城市总体规划对于引导扬州改革开放以来城市的快速健康发展发挥了重要的作用,促进了城市人居环境的提升,城市特色得到了极大的彰显。

进入21世纪以来,扬州迎来了经济社会快速发展时期,经济总量增速明显,城市规模迅速扩张,目前人口与用地规模已超出了上轮总规确定的中期和远期目标,同时城市发展又面临着国内外环境变迁、区域交通变化、产业结构转型、城市空间重组等挑战,人文、生态、宜居的城市建设目标也对城市规划建设提出了新的要求,基于这些背景,市政府于2009年决定对城市总体规划进行修编,以适应扬州新时期城市现代化建设需要,及时把握外部条件变化带来的城市发展动力与机遇,在科学发展观的指引下,构建指引城市长远持续发展的空间结构和政策框架,为城市全面、协调发展提供有效保障。

2010年8月30-31日,《扬州城市总体规划(2010—2020)》通过了江苏省住房与城乡建设厅组织的专家论证。

依据《中华人民共和国城乡规划法》,现就《扬州城市总体规划(2010—2020)》公开征求公众意见,欢迎广大市民积极发表意见和建议,以进一步完善报批成果,指导未来城市发展,建设扬州美好家园。

相关意见和建议可在公示现场留言,也可邮寄至扬州市规划局城乡规划处(地址:扬州市淮海路33号,邮编:225002)。

咨询电话:0514--87340303公示网址:/gzcy/现场公示:扬州双博馆规划展示中心扬州市城市总体规划编制工作领导小组办公室扬州市城市总体规划(2010-2020)要点一、总则1、修编目的为适应扬州市新时期城市现代化建设需要,把握外部条件变化带来的城市发展动力与机遇,适应快速增长的经济社会发展需求,在科学发展观的指引下,构建指引城市长远可持续发展的空间结构和政策框架,为城市全面、协调发展提供有效保障。

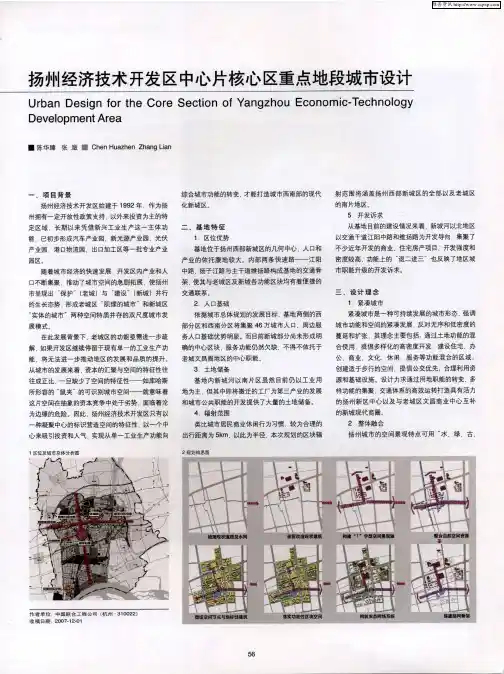

扬州经济开发区总体规划扬州经济开发区管理委员会二00四年十二月扬州经济开发区总体规划一、概况扬州经济开发区始建于1992年6月,于1993年10月被批准为省级开发区,辖六个行政村,规划控制面积为16.52平方公里,2002年根据市政府行政区划调整方案,将八里、施桥两镇划入并组建文汇、扬子津两个街道办事处,行政区域面积为72平方公里,总人口为15.57万人。

扬州经济开发区位于城市南部,南临长江、北接新区、东靠京杭大运河、西至古运河与邗江工业园,是扬州的南大门。

二、规划的目标与内容1、发展目标。

本区域的规划目标是以吸引外资为主、充分利用民资与内资,发展电子信息、汽车机械、纺织化工等产业,基本形成高技术、高效益、外向型、集约化的产业新格局。

发展目标:近期至2005年合同利用外资、实际利用外资、利用民资年均增幅达50%以上,外贸出口年均增幅达30%以上。

2、功能定位。

长江枢纽港口,扬州市产业发展的重要区域,综合配套完善,具有相对独立性的,能充分体现扬州市城市现代文明的城市新区。

3、产业导向。

――主导产业。

充分挖掘扬州现有的优势大力发展技术含量高、产业关联度大、附加值较高的机械、电子和汽车工业,充分利用长江的水资源发展精细化工和纺织工业,使其成为本区域的主导产业。

――第三产业。

充分利用高旻寺旅游资源发展旅游业,利用教育资源发展教育产业,利用港口优势及运河延伸的广大腹地发展仓储物流业。

4、规划分区根据现状情况及发展方向分析,规划将开发区划分为北区、中区和南区。

北区的主要功能为发展高新技术产业并安排开发区的行政管理、商业贸易、金融服务、商务接待、生活居住等项目;中区的主要功能为科教旅游及生态环境建设区,起过渡与隔离作用;南区主要功能为发展耗水量大、有污染的二、三类工业及仓储物流业。

三、空间布局。

根据城市总体发展方向以及本区域的自然条件,资源条件、基础设施状况,规划建设六个专业园区:――电子信息产业园区。

其范围由两部分组成即北区和南区,北区为东至吕桥河、西至振兴路、南至南绕城、北至开发路;南区为东至扬子江路、西至振兴路、北至南绕城、南至仪扬河,规划总面积为3.3平方公里,主要发展IT产业及其它高新技术产业。

扬州市控制性详细规划编制技术规定(试行)扬州市规划局2013.31 总则1.1 为规范扬州市控制性详细规划编制的内容和深度,制定本规定。

1.2 控制性详细规划是指在已经批准的全市城市总体规划、分区规划及其他专项规划的指导下,对规划区内指定片区的土地利用性质、开发强度,以及公共配套设施、道路交通、市政设施、城市设计等方面做出控制和引导规定,经过法定程序批准后成为具有法律效力的规划文件。

1.3 扬州市城市规划区范围内的控制性详细规划的编制均应符合本规定的要求。

控制性详细规划原则应以控制性详细规划编制单元(下称编制单元)为单位组织编制,编制单元内根据用地特点、开发时序和制图要求划分子单元,特殊情况下可以子单元为单位组织编制。

1.4 本规定的解释权属扬州市规划局。

2 控制性详细规划成果构成2.1控制性详细规划成果包括两部分:其中法定文件包括文本和图表。

“技术文件”包括现状调研报告、规划研究报告和规划图等,作为制定法定文件的基础。

3、文本:3.1 文本格式按照所附录标准格式统一编排和装订。

3.2 法定文件编号规则为单元编号(如为子单元,加子单元编号)+编制年份+版本号,如NO. N-07-X(09-01),其中X为子单元编号,Y为第1次编制,以此类推。

4、图表在有效的地形图上表达土地利用性质、规划布局、地块编号及其它控制内容,并以插图方式表达控规单元所在区域位置以及主要规划控制指标和用地汇总表。

主要包括以下内容:4.1 用地性质按《国标》的用地分类标准,将各地块的土地利用性质用代码表达,并采用统一标准底色(按照“附录三”执行)。

为便于识别,宜注明控规单元主要建筑物、地标和居住区的名称。

4.2 区域位置在图面右上角表达控规单元所在区域位置,图中必须明确表达城市道路网络的衔接关系。

4.3 单元编号编制单元采用全市统一编号。

4.4 地块划分地块划分的基本原则详见“附录一”的规定。

在进行地块划分时,还必须结合控规单元的实际情况确定地块划分的大小。

扬州市城市总体规划(2002-2020)(公示征求意见稿)序言扬州城市总体规划(1996—2010)于1997年编制完成,1999年经省政府批准实施。

近几年来,我市进行了行政区划的调整,国民经济快速发展,城市人口与用地规模不断扩展,城市建设理念也在发生深刻变化。

当前随着沿江开发战略的实施,沿江城市面临新的发展机遇,迫切需要对原城市总体规划进行调整,以适应城市经济建设的迅速发展。

为此,2002年7月扬州市政府专门成立了扬州市城市总体规划修编工作领导小组,由市规划局具体负责组织总体规划的修编工作。

为进一步增强城市规划的民主性,市规划局现通过报刊的形式进行总规成果摘要公示,欢迎市民、社会各界提出宝贵意见,并在9月15日前将意见通过信函、电话、规划局网站(我局在网站同步进行公示,网址:)反馈我局,以利进一步完善总规成果。

一、总则规划期限:2001年为规划基准年;近期:至2005年;中期:至2010年;远期:至2020年;远景:至本世纪中叶。

规划范围:规划范围分三个层次:市域、城市规划区、中心城发展控制区。

1、市域:指扬州市行政辖区范围,包括扬州市区、仪征市、江都市、高邮市和宝应县,面积为6638平方公里;结合沿江开发战略,重点对扬州都市区进行了规划,包括扬州市区以及江都市和仪征市行政辖区,总面积为3215平方公里;2、城市规划区:包括扬州市区行政辖区全部地域(广陵区、维扬区、邗江区)及仪征市新集、刘集、朴席三镇行政区域,面积共1134平方公里。

3、中心城发展区:指主城区及周边与之发展密切相关的地区,范围包括广陵区、维扬区、开发区管辖范围和邗江区的邗上街办、蒋王街办、汊河街办及槐泗镇、酒甸镇、甘泉镇、瓜洲镇、沙头镇、霍桥镇、杭集镇、泰安镇、杨庙镇等,面积588平方公里。

城市建设用地规划集中在以润扬大桥北接线、西北绕城公路、廖家沟、宁通公路和大运河围合成的主城区范围内布置,覆盖面积为252平方公里。

二、市域城镇体系规划市域经济社会发展目标:我市在“两个率先”进程中,总体奋斗目标是:确保“三个高于”,实现“两个率先”,力争“苏中第一”。

**市土地利用总体规划(2006-2020年)文本扬州市人民政府二〇一七年九月第一章总则第一条规划目的为贯彻落实科学发展观,落实最严格的耕地保护政策,促进城乡建设用地结构及布局优化,改善区域土地生态环境,保障经济社会可持续发展,依据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规,编制《**市土地利用总体规划(2006-2020年)》。

第二条指导思想以科学发展观为指导,以严格落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策为前提,以控制建设用地规模为重点,以节约集约用地为核心,以生态建设为依托,正确处理经济发展与资源环境保护、当前与长远、局部与整体的关系,围绕“富民强市、建设名城”的发展战略和实现“两个率先”的奋斗目标,响应沿江沿河开发战略,积极应对经济全球化、长三角一体化和泛长三角合作的机遇与挑战,为加快建设更加富裕、文明、秀美的新扬州提供土地资源保障。

第三条规划原则1、保育资源,保护环境按照落实最严格耕地保护制度要求,从保障粮食安全、经济安全、生态安全和社会稳定出发,科学配置耕地资源,强化农用地特别是耕地总量控制,严格控制非农建设占用耕地。

同时按照协调经济发展与生态环境保护要求,结合生态市建设目标,加强土地与水资源协调利用和资源环境保护,合理安排生态用地空间,进一步彰显人文、生态、宜居特质,保障土地资源可持续利用。

2、保障用地,调控增长优化配置新增建设用地。

保障城镇工矿发展用地需求,引导产业合理集聚,保障必要的重点基础设施用地以及生态环境保护要求的重点项目用地;加强土地宏观调控,优先保障战略性新兴产业和低碳产业用地需求,促进发展方式根本转变。

3、内涵挖潜,高效集约加大对城镇闲置地、空闲地和批而未供土地的清查与整治力度,充分利用市场手段引导和推动城镇土地置换。

按照发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会的要求,遵循“严控总量、盘活存量、用好增量、集约高效”的原则,以供应引导需求,实现土地利用方式的根本性转变,促进经济结构和经济发展方式的战略性调整。

东至古运河、北至江阳路、南自仪扬河、西至润扬大桥北接线,用地面积27.7平方公里邗江经济开发区范围东至古运河,西至润扬大桥北接线,南至长江,北至施沙公路西延线,用地面积约为23.7平方公里。

南至长江,北至施沙公路,东至大运河,西至古运河,用地面积约为35.7平方公里。

北至仪扬河一线,南至施沙路,东至大运河,西至润扬大桥北接线,用地面积约为16.3平方公里。

东至大运河、北至南绕城线、南至扬子津风景区、西至古运河,用地面积13.0平方公里。

东至古运河、西至二道河、北至北护城河、南自古运河一线,用地面积约5.1平方公里。

东至廖家沟,西至大运河,南至大众港,北至茱萸湾,用地面积约22.4平方公里。

东至大运河,北、西至古运河,南自南绕城线,用地面积约23.3平方公里。

东、南至古运河与北护城河一线,北至宁启铁路线,西至扬菱路,用地面积15.5平方公里。

东至扬菱路,北至宁启铁路一线,西至扬子江路,南至蜀冈路、北城河一线,用地面积约为10.8平方公里。

北至西北绕城一线,南至沿山河、扬冶路一线,东至槐泗河,扬子江北路一线,西至西北绕城公路,总用地面积约25.5平方公里。

东至二道河、北至沿山河、扬冶路一线、南至江阳路,西至润扬大桥北接线,用地面积约32.9平方公里。

北区南区图5.2-2 扬州市总体规划区划图。

江苏省人民政府关于扬州市国土空间总体规划(2021-2035年)的批复文章属性•【制定机关】江苏省人民政府•【公布日期】2023.08.25•【字号】苏政复〔2023〕22号•【施行日期】2023.08.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】土地资源正文江苏省人民政府关于扬州市国土空间总体规划(2021-2035年)的批复苏政复〔2023〕22号扬州市人民政府:你市关于审批扬州市国土空间总体规划(2021-2035年)的请示(扬府发〔2023〕80号)收悉。

现批复如下:一、原则同意《扬州市国土空间总体规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)。

《规划》是扬州市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据,请认真组织实施。

要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,促进人与自然和谐共生,落实长江经济带发展、长三角一体化发展等国家区域重大战略,深入实施“1+3”重点功能区战略,着力建设国家重要历史文化名城、长三角产业科创高地和先进制造业基地、国际知名文化旅游目的地。

二、筑牢安全发展的空间基础。

到2035年,扬州市耕地保有量不低于399.0000万亩,其中永久基本农田保护面积不低于363.8940万亩;生态保护红线面积不低于668.3128平方千米;城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3031倍。

三、优化国土空间开发保护格局。

积极融入扬子江城市群,协同打造大运河文化魅力带,推进南京都市圈建设,构建等级合理、协调有序的城镇体系,强化中心城市的引领作用,加强城乡融合发展。

以高邮湖为基础,协同构筑江淮湖群生态绿心,强化长江、大运河沿线生态保护修复。

打造北部里下河、南部沿江、西部丘陵特色农业片区,促进农业安全、绿色、高效发展。