剑法真传图解序

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:7

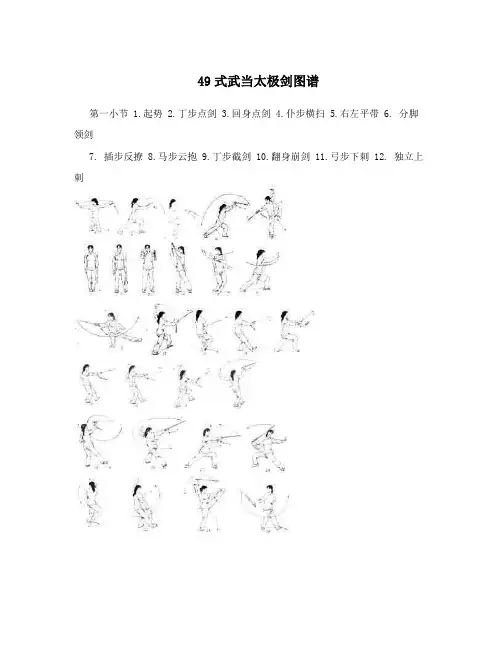

49式武当太极剑图谱

第一小节 1.起势 2.丁步点剑 3.回身点剑 4.仆步横扫 5.右左平带 6. 分脚领剑

7. 插步反撩 8.马步云抱 9.丁步截剑 10.翻身崩剑 11.弓步下刺 12. 独立上刺

第二小节 13. 仆步穿剑 14. 蹬脚前刺 15. 跳步平刺 16 .转身平刺 17 .穿剑行步 18. 行步扣剑 19.弓步下刺

第三小节20. 腾空跳刺 21. 马步藏剑 22. 回身反刺 23 .歇步崩剑 24. 独立上刺 25. 撤步云斩 26. 仰身架剑 27.转身回抽

Page 1 of 2

49式武当太极剑图谱

第四小节 28. 并步平刺 29. 行步撩剑 30. 仰身撩剑 31. 盖步按剑 32. 跳步下刺

第五小节33.歇步压剑 34.虚步点剑 35.独立托架 36.弓步挂劈 37. 歇步后刺38.叉步云斩 39,虚步抱剑 40. 插步平带 41. 弓步平崩

第六小节42. 提膝点剑 43. 叉步反撩 44. 丁步直刺 45. 丁步抱剑 46. 行步穿剑 47. 扣剑平抹 48. 并步直刺 49.收势还原

Page 2 of 2。

《剑法真传图解》(论造剑法要)造剑之法,亦有自然一定之理,不必矜奇立奇也(剑华按:外洋昔年讲决斗时,其剑宽平二指,刚柔相济,尚属可用。

至今日佩剑,窄仅一指,不足论矣)。

外洋多以洋钢炼就,其性脆硬,止足为指挥之具,不能用于对敌。

而中国以苏钢、土钢炼就,性易缺卷,更不足道也。

过犹不及,皆失其法。

徒縻工资,实不合用。

至于尺寸长短,自有一定法式:长则三尺,与古相同。

惟今人身量,短于古人,则须依木心尺(木心尺,木匠之尺也,似嫌太短,或照正裁尺),以二尺七寸为度。

把长五寸,除去云头寸许。

把在手中,使用方灵活。

不然,即顶手、挂手,诸多不便矣。

云头八分,或寸许。

偃月环,占去一寸五六分(即护手处),加把五寸,有六七寸之谱。

正剑口面,长须足够二尺零一二寸,则较三尺稍弱也。

把外宽以一寸许,渐长渐收,狭窄到尖头上止,满七分,形如飘带。

此系雄剑之势也。

而雌剑之势,剑颠止许三分,形如菖蒲。

其厚如瓜子米,两面拱背(崇庆之韩铁造之甚妥,并且价廉物美),内回抽丝(抽丝出气,即所谓血漕也。

留血漕者,剑锋或洞穿敌体,有血漕泄血,可即拔出收回。

无血漕,恐为热血吸住,剑难一时拔出,则他敌旁至,何以应之),一面单抽,一面双抽,此巧取出气之故。

通身重量,以十五六两为度,如能炼到十三四两更妙,取其剑轻手快也。

云头,大抵多半用铜,要空心。

而剑之本体,从起手处,一直匀匀称称轻上剑尖。

把内之铁柄,务要坚实(铁柄,即剑铁连本身之柄,夹钉于木把中者也,剑柄轻,则后劲少力),此节要紧,命造之人不可分毫忽略,有误过劲使用。

更有造剑捷法,亦甚便当:用铁一斤,命良工炼成一两。

计十五斤,炼成十五两。

要用夹钢,不用衔钢,骡马铁加苏钢亦佳。

骡马铁者,我中国处处皆有,即骡马蹄掌中滑极将穿,破坏自落之掌,故谓之骡马铁也。

次则车轮圈环,自磨久坏之铁,及乡间农人锄坏之铁,此均可与骡马铁参用。

其取意,从格致来。

因此,种种物件,均久经磨练,朝夕动用,是以火气化尽,遂成绝熟之物。

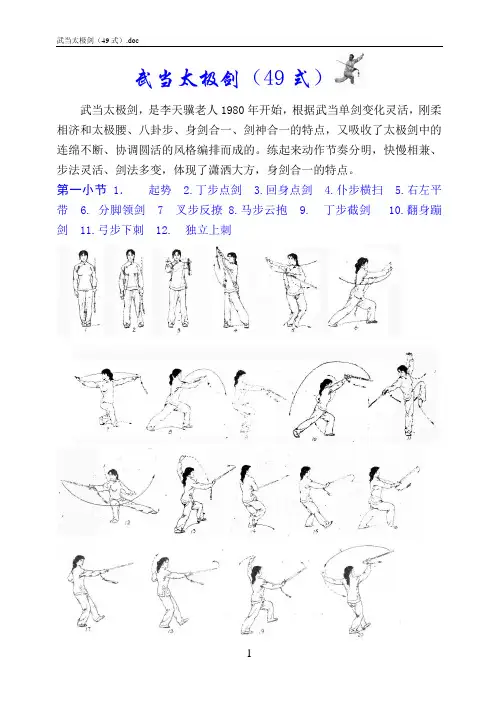

武当太极剑(49式)

武当太极剑,是李天骥老人1980年开始,根据武当单剑变化灵活,刚柔相济和太极腰、八卦步、身剑合一、剑神合一的特点,又吸收了太极剑中的连绵不断、协调圆活的风格编排而成的。

练起来动作节奏分明,快慢相兼、步法灵活、剑法多变,体现了潇洒大方,身剑合一的特点。

第一小节1.起势 2.丁步点剑 3.回身点剑 4.仆步横扫 5.右左平带 6. 分脚领剑 7 叉步反撩8.马步云抱 9. 丁步截剑 10.翻身蹦剑 11.弓步下刺 12. 独立上刺

第二小节13. 仆步穿剑 14. 蹬脚前刺 15. 跳步平刺 16 .转身平刺17 .穿剑行步 18. 行步扣剑19.弓步下刺

第三小节20. 腾空挑刺 21 .马步藏剑 22. 回身反刺 23 .歇步蹦剑 24. 独立上刺 25. 撤步云斩 26. 仰身驾剑

第四小节 27.转身回抽 28. 并步平刺 29. 行步撩剑 30. 仰身撩剑31. 盖步按剑 32. 跳步下刺

第五小节33 .歇步压剑 34. 虚步点剑 35. 独立托驾 36. 弓步挂劈 37. 歇步后刺 38.叉步云斩 39.虚步抱剑 40. 撤步平带41. 弓步蹦剑

第六小节42. 提膝点剑 43. 上步反撩 44. 丁步直刺 45. 丁步抱剑 46. 行步穿剑 47. 扣剑平抹 48. 并步直刺 49.还原收势。

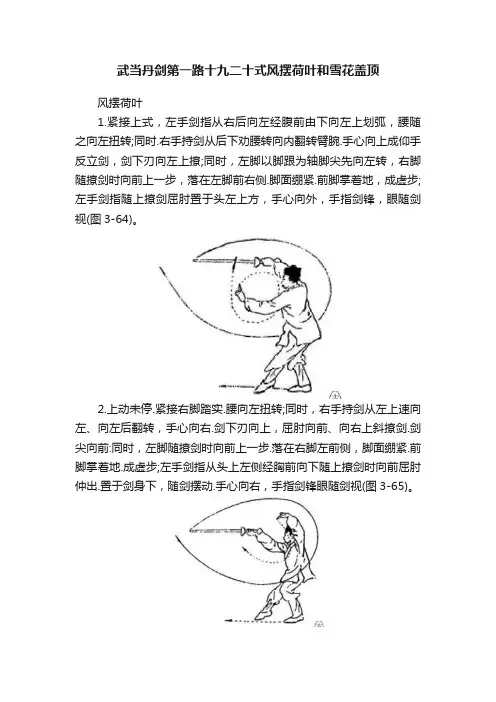

武当丹剑第一路十九二十式风摆荷叶和雪花盖顶风摆荷叶1.紧接上式,左手剑指从右后向左经腹前由下向左上划弧,腰随之向左扭转;同时.右手持剑从后下劝腰转向内翻转臂腕.手心向上成仰手反立剑,剑下刃向左上撩;同时,左脚以脚跟为轴脚尖先向左转,右脚随撩剑时向前上一步,落在左脚前右侧.脚面绷紧.前脚掌着地,成虚步;左手剑指随上撩剑屈肘置于头左上方,手心向外,手指剑锋,眼随剑视(图3-64)。

2.上动未停.紧接右脚踏实.腰向左扭转;同时,右手持剑从左上速向左、向左后翻转,手心向右.剑下刃向上,屈肘向前、向右上斜撩剑.剑尖向前:同时,左脚随撩剑时向前上一步.落在右脚左前侧,脚面绷紧.前脚掌着地.成虚步;左手剑指从头上左侧经胸前向下随上撩剑时向前屈肘仲出.置于剑身下,随剑摆动.手心向右,手指剑锋眼随剑视(图3-65)。

3.上动未停,紧接左脚踏实,腰向右扭转;同时,右手持剑从右上速向右后、向下、再向左上撩.剑下刃向上;右脚随上撩剑时向前_卜一步.落于左脚前右侧.脚面绷紧。

前脚掌着地,成虚步;左手剑指从前方随剑转向右经胸前向下、向左上划弧,随撩剑时,屈肘、伸臂向左分开,眼视前方(图3-66)。

4.上动未停,紧接右脚踏实,腰向左扭转;同时,右手持剑从左上速向左后翻转,手心向右.剑下刃向上,屈肘向前、向右上斜撩剑,剑尖向前;同时,左脚随撩剑时向前上一步,落在右脚左前侧,脚而绷紧,前脚掌着地,成虚步;左手剑指从左外侧向内经胸前随上撩剑时向前屈肘伸出,置于剑身下,手心向右.手指剑锋.眼随剑视(图3-67)。

5.上动未停,紧接左脚踏实.腰向右扭转;同时.右手持剑从右上速向右后、向下、再向左上撩剑,剑下刃向上;右脚随上撩剑时向前上一步,落在左脚前右侧,脚面绷紧.前脚掌着地,成虚步;左剑指从前方随剑转向右经胸前向下、向左上划弧,随上撩剑时屈肘,向左伸臂展开,手心向外,眼视前方(图3-68)。

要点五步动作要连贯.中间不可停顿。

向前上撩剑时.身法要随剑动扭腰,步法要灵活,左右燎腕花不要过大,以剑身贴近身体臂外即可。

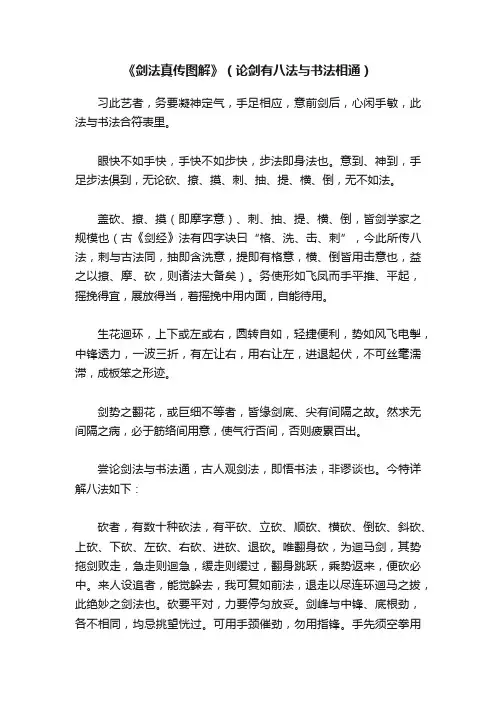

《剑法真传图解》(论剑有八法与书法相通)习此艺者,务要凝神定气,手足相应,意前剑后,心闲手敏,此法与书法合符表里。

眼快不如手快,手快不如步快,步法即身法也。

意到、神到,手足步法俱到,无论砍、撩、摸、刺、抽、提、横、倒,无不如法。

盖砍、撩、摸(即摩字意)、刺、抽、提、横、倒,皆剑学家之规模也(古《剑经》法有四字诀曰“格、洗、击、刺”,今此所传八法,刺与古法同,抽即含洗意,提即有格意,横、倒皆用击意也,益之以撩、摩、砍,则诸法大备矣)。

务使形如飞凤而手平推、平起,摇挽得宜,展放得当,着摇挽中用内面,自能待用。

生花迴环,上下或左或右,圆转自如,轻捷便利,势如风飞电掣,中锋透力,一波三折,有左让右,用右让左,进退起伏,不可丝毫濡滞,成板笨之形迹。

剑势之翻花,或巨细不等者,皆缘剑底、尖有间隔之故。

然求无间隔之病,必于筋络间用意,使气行否间,否则疲累百出。

尝论剑法与书法通,古人观剑法,即悟书法,非谬谈也。

今特详解八法如下:砍者,有数十种砍法,有平砍、立砍、顺砍、横砍、倒砍、斜砍、上砍、下砍、左砍、右砍、进砍、退砍。

唯翻身砍,为迴马剑,其势拖剑败走,急走则迴急,缓走则缓过,翻身跳跃,乘势返来,便砍必中。

来人设追者,能觉躲去,我可复如前法,退走以尽连环迴马之拔,此绝妙之剑法也。

砍要平对,力要停匀放妥。

剑峰与中锋、底根劲,各不相同,均忌挑望恍过。

可用手颈催劲,勿用指锋。

手先须空拳用出,一催便可得矣。

兹虽用对面冲覆,按纳拖抖,又宜覆法宜立针法。

撩者,与砍相似,亦有数十种,有平力、顺横、倒钩、上下左右诸撩法。

惟反撩,则系应前而挡后。

如与前敌相应,后面来者不觉,下部当中,被撩、顺而取之,不费思索。

此剑学之法,要明中有暗、阳中有阴也。

反钩覆施单挑,抱钩撩必卧推平,抖撩摸则凝稳督放。

摸者,法与前砍撩大抵相同,然能取巧之处,在学者意会神通。

摸喉则喉断,摸颈则颈断(此手颈,即腕之七寸处也)。

譬如与敌交手,迎面一剑砍来,我必摇身进步,斜断来人之手颈。

武当七星剑剑谱1. 起势:重心下落开左脚,与马步同款。

2. 虚步含剑:前抬双臂上举,由前上向两侧划弧,再向前左虚步反捧剑至两臂平。

3. 弓步右点剑:两臂下落分于左右,再由两侧上举,体前相交右手接剑,由下向左撩剑,两臂交叉,同时右脚收至左脚侧,然后向右上步成弓步,剑术由左侧向上划弧,经体前向左右弓步点剑,左剑指在左后上方,方向正西。

4. 马步横刺:收左脚提膝,剑由后向上经体前左挂至身后;左脚落地右脚上步,剑上挂经体前掌心向内,马步向后平刺剑,左剑指展于身后,胸向南。

5. 野马跳涧:身体左转,胸向正东,左脚后撇半步,上身前倾,右脚向后高抬,双手捧剑,向前平刺,身体尽量前探送剑,独立平衡,右脚落于左脚侧,双臂向右上回收,左剑指在右胸,右剑在头外上方,左脚向前上步,剑由右侧向上划弧至身后再从身后经腰侧左弓步向前立剑直刺,左剑指由前摆至身后。

6. 转身后点:剑回抽,扣左脚,撇右脚,体右转向正西。

同事,剑由下向上架于头右外上侧,左剑指收于右胸前,左脚跟提起,右脚尖外撇,身体转向北,面向东点剑,左剑指在左前斜上方。

7. 歇步下削:剑回崩,左剑指收于右胸前并转体向东,左脚收回至右脚侧,右剑向内云转一周,再向外云转一周。

右脚后撇步,左脚后插,重心下落成歇步同时身体右转,剑由前向身后下方斜削,剑尖朝西斜下方,左剑指在头顶后方,目视剑尖方向。

8. 歇步回抽:剑由上向回抽,左剑指收于右胸前,身体转向东,剑由上向前向下劈,再回抽至腰间,左就剑指同时由右胸前前指,两臂形成前后对拉。

9. 转身后点:身体直立,剑指上抬至头顶上方,左脚向前跨一步,重心下落成扑步,左剑指由上至胸前再向前划弧前引。

右剑从右向顺右腿向前穿刺,顺势身体直立,右脚跟步于左脚内侧落实,左脚跟抬起成丁步,右剑上抬于头顶前上方,左剑指按于右腕,剑由左侧向后方(西南)点剑,左臂下落胸前划弧,外展于头顶后上方,两臂平衡,方向西南。

10. 左弓步撩:重心下落,左剑指收于右胸前,剑在身体右侧,顺时针云转一周后,左脚向左前方上步成左弓步,身体转向东,左剑指前引,右剑从体右侧,由下向上,上撩到体前,剑指收于头前外侧。

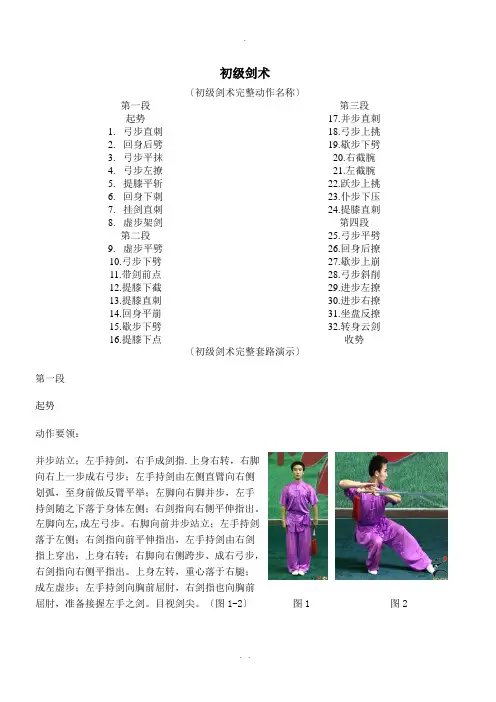

初级剑术〔初级剑术完整动作名称〕第一段起势1. 弓步直刺2. 回身后劈3. 弓步平抹4. 弓步左撩5. 提膝平斩6. 回身下刺7. 挂剑直刺8. 虚步架剑第二段9. 虚步平劈10.弓步下劈11.带剑前点12.提膝下截13.提膝直刺14.回身平崩15.歇步下劈16.提膝下点第三段17.并步直刺18.弓步上挑19.歇步下劈20.右截腕21.左截腕22.跃步上挑23.仆步下压24.提膝直刺第四段25.弓步平劈26.回身后撩27.歇步上崩28.弓步斜削29.进步左撩30.进步右撩31.坐盘反撩32.转身云剑收势〔初级剑术完整套路演示〕第一段起势动作要领:并步站立;左手持剑,右手成剑指.上身右转,右脚向右上一步成右弓步;左手持剑由左侧直臂向右侧划弧,至身前做反臂平举;左脚向右脚并步,左手持剑随之下落于身体左侧;右剑指向右侧平伸指出。

左脚向左,成左弓步。

右脚向前并步站立;左手持剑落于左侧;右剑指向前平伸指出,左手持剑由右剑指上穿出,上身右转;右脚向右侧跨步、成右弓步,右剑指向右侧平指出。

上身左转,重心落于右腿;成左虚步;左手持剑向胸前屈肘,右剑指也向胸前屈肘,准备接握左手之剑。

目视剑尖。

〔图1-2〕图1 图21.弓步直刺动作要领:右手接握左手剑,左手成剑指;左脚上半步成左弓步;上身左转,右手持剑向身前平伸直刺,左剑指随之伸向身后平举,目视剑尖。

〔图3〕易犯错误:弓步时,右脚跟离地;臀部凸起;剑尖高于肩。

纠正方法:成左弓步时两脚掌全着地,沉髋,右手接剑后随着上步即向前直刺的完整动作练习。

图32.回身后劈动作要领:左脚不动,右脚向前上一步,膝略屈,上身右转;右手持剑经上向后劈,剑与肩平,拇指左手剑指随之由下向前上弧形绕环,在头顶上方屈肘目视剑尖。

〔图4〕易犯错误:上步、转身、平劈和剑指向上侧举不协调。

纠正方法:先说明上身向右转,同时右臂内旋,才便于向后劈。

图43.弓步平抹动作要领:左脚向左前方上一步成左弓步;同时,左手剑指由胸,经左下向上弧形绕环,在头顶上方侧举,右手持剑随之向前平抹,剑尖稍向右斜。

武当丹派剑法(2)20、丹凤舒翼右足西进一步,以两足掌为轴,身右转向东高立的同时,右手运剑高举头右上方,剑尖朝前下方,重心下沉呈左虚步,右手剑随势向右前下扎,当与胸平时手外旋,用剑指平向前推刺。

(图33、34)。

21、金针指南右足向右前中外侧上步,左足插于右足后,高立交叉向东北,右手内旋扣剑于右胸前朝前推刺。

(图35)22、走马扫城左足绕于右足右前东侧方,右手剑顺时针绕一立圆,手心朝上平于胸前,剑尖朝西北,左足蹬地,右足向右东南方跌步于外线里侧,左足插向右足后高立交叉,右手随即朝右东南上方仰盖劈,身后仰,面朝东北。

(图36、37)23、右取项右足提起朝左前东北方盖步,身右扭朝东南,右手剑里合向下经腿前朝右前东南方推截,手心朝右,当剑退出后猛使剑往上艇,向上朝前东南上刺,剑尖高于头。

(图38)24、左取项。

左足朝左前摆上步,脚尖外撇,左转体扭东北呈拗步的同时,右手向左摆腕,朝左上方横击,随即外旋,使剑翻转向左前上方错斩,剑尖同头高。

(图39)25、骗步诳势。

左足向左横跨于中线,右足横于左足呈右高虚步的同时,右手使剑向下朝左往上朝右(东)反腕点剑,左足向西摆步,脚尖朝西,扭身向西北,右手剑垂于身后,左足蹬地向西跃起,在空中往后转半周,右足在西落步再转半周,左足落于右足西高立,右足摆于左足前呈高右虚步,身向西北,剑随绕一周后朝东反点剑,目视东方。

(图40、41)26、内过门剑。

右足提起北摆上步,足尖外撇,两腿屈膝呈拗步,扭身转向东北前俯,右手剑向下朝前往上横托于右肩前,剑尖朝东南,目视剑尖方向。

(图42)27、霸王托鞭。

左足向北上步于内线,右足向南滑蹬面向东呈右侧弓步的同时,右手剑朝右(南)上方托刺,剑平略高于肩,目视剑尖方向。

(图43)28、诈献铜桥。

右足向左与左足并拢呈左丁步的同时,右手持剑朝左前方劈出。

(图44)29、立劈孔秀。

以右足为轴,左足向右(南)绕入中线呈左弓步,右手外旋绕环向南劈剑,右足向左足盖步呈拗步,右手剑向左劈剑,右手在左跨前,左足向西南绕扣步于中外间,右后转体向北,右足提于左腿里侧独立,右手剑随转体向右后下方斜劈削,目视右方。

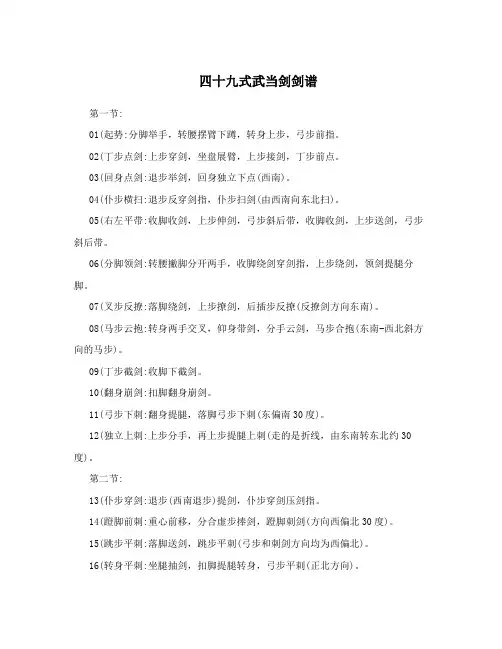

四十九式武当剑剑谱第一节:01(起势:分脚举手,转腰摆臂下蹲,转身上步,弓步前指。

02(丁步点剑:上步穿剑,坐盘展臂,上步接剑,丁步前点。

03(回身点剑:退步举剑,回身独立下点(西南)。

04(仆步横扫:退步反穿剑指,仆步扫剑(由西南向东北扫)。

05(右左平带:收脚收剑,上步伸剑,弓步斜后带,收脚收剑,上步送剑,弓步斜后带。

06(分脚领剑:转腰撇脚分开两手,收脚绕剑穿剑指,上步绕剑,领剑提腿分脚。

07(叉步反撩:落脚绕剑,上步撩剑,后插步反撩(反撩剑方向东南)。

08(马步云抱:转身两手交叉,仰身带剑,分手云剑,马步合抱(东南-西北斜方向的马步)。

09(丁步截剑:收脚下截剑。

10(翻身崩剑:扣脚翻身崩剑。

11(弓步下刺:翻身提腿,落脚弓步下刺(东偏南30度)。

12(独立上刺:上步分手,再上步提腿上刺(走的是折线,由东南转东北约30度)。

第二节:13(仆步穿剑:退步(西南退步)提剑,仆步穿剑压剑指。

14(蹬脚前刺:重心前移,分合虚步捧剑,蹬脚刺剑(方向西偏北30度)。

15(跳步平刺:落脚送剑,跳步平刺(弓步和刺剑方向均为西偏北)。

16(转身平刺:坐腿抽剑,扣脚提腿转身,弓步平刺(正北方向)。

17(穿剑行步:拉剑穿剑,摆剑行步四步(走一半圆形)。

18(行步扣剑:剑尖下垂,上步,分手,举剑,上步,扣剑(扣剑时背向起势方向。

17、18两动共九步,走一个圆形:也可以减至七步,或增加到11步)。

19(弓步下刺:上步,绕上步,分手,提腿转身,弓步下刺(东北方向)。

第三节:20(腾空跳刺:转身虚步分剑,垫步腾空跳,转身。

21(马步藏剑:腾空跳落地,马步藏剑(半马步的脚尖、剑尖、肘尖方向一致,均为正西)。

22(回身反刺:上步,扣脚,转身,撤步,探刺(反手)。

23(虚步崩剑:坐腿虚步上崩。

24(独立上刺:撤步,转身,分手,提膝,独立上刺。

25(撤步云斩:退步云剑,弓步云斩。

26(仰身架剑:坐腿横剑,仰身上架,挥臂前摆合于胸前,成弓步。

真传白猿剑法二十四势(全)剑在春秋战国时期,也为其鼎盛时期,非但其剑质与练制精进。

名剑相继问世,而其地位更升至“至高无上”之境。

王侯用于权力代表,即所谓“上方宝剑”也。

官宦世家,富商平民,乃至武林门派,均以宝剑为信物,传之后代,甚至为名剑所迷,而致家破国亡。

当时有剑仙之称者庄周,其说剑篇对各级之剑,有如下之剖析:(1)“天子之剑,是直之无前,举之无上,案之无下,运之无旁,上决浮云,下绝地记,此剑一用,能制诸侯,天下服矣”。

察其所言,已将剑形容为代表神圣,尊严,武勇权威,主宰天下之宝物。

(2)“诸侯之剑,直之亦无前,举之亦无上,案之亦无下,运之亦无旁,上法圆天,以顺三光,下法于地,以顺四时,中和民意,以安四乡,此剑一用,如雷霆之震也;四封之内,无不实服,而从君命矣”。

此乃君王御赐之“上方宝剑”,代行君命,有“先斩后奏”之权。

如今日武将之指挥剑,统兵杀敌,制裁部下,亦有就地正法之权。

(3)“士庶之剑”,蓬头突鬓垂冠,曼胡之缨,短的,瞑目而沧难,相击于前,上斩颈领,下决肝肺。

来自“武宗”公众号·示士庶之剑,以致命王侯,执行杀敬为职责,或用以自决而明节。

战国时代刺客,为报主恩,披肝沥胆,成则枭敌首以献主,败则自决于当场。

如荆轲、聂政、豫让等义士是也。

以上剑篇所述,将剑分为三类,可知当时朝野对剑之重视,寻且目之为赋有灵性之神器,或则作为养性悟道,修仙成佛之凭藉,由是而在历代文人笔尖留下惊天动地,可歌可泣之事迹。

一、习剑要诀语云,剑走青,刀走黑,盖刀只一刃,其背较厚,遇敌械而不及避让时,可以刀背硬格硬拦,背厚而不易损,此所谓走黑也;剑有双刃,中部有脊,刃薄易损,故用剑者,不准有生格硬拦之弊,此所谓走青也。

剑之为用,全在数寸剑锋,即近剑尖处,故必须能以全力贯注于此,然后始足言剑术。

练剑须懂抢外门法,敌以械来,我抄出其旁用灵活之剑法取之;盖彼于旧力已完,新力未生之际,欲取我时,必先变换手法,我即可乘此空隙以制之也。

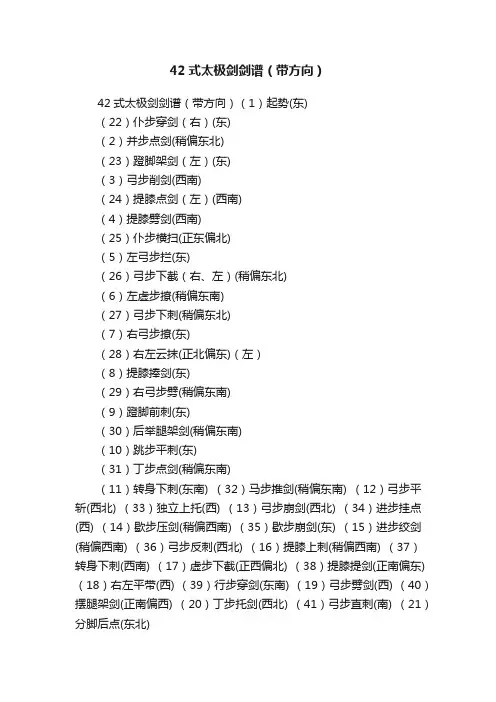

42式太极剑剑谱(带方向)42式太极剑剑谱(带方向)(1)起势(东)(22)仆步穿剑(右)(东)(2)并步点剑(稍偏东北)(23)蹬脚架剑(左)(东)(3)弓步削剑(西南)(24)提膝点剑(左)(西南)(4)提膝劈剑(西南)(25)仆步横扫(正东偏北)(5)左弓步拦(东)(26)弓步下截(右、左)(稍偏东北)(6)左虚步撩(稍偏东南)(27)弓步下刺(稍偏东北)(7)右弓步撩(东)(28)右左云抹(正北偏东)(左)(8)提膝捧剑(东)(29)右弓步劈(稍偏东南)(9)蹬脚前刺(东)(30)后举腿架剑(稍偏东南)(10)跳步平刺(东)(31)丁步点剑(稍偏东南)(11)转身下刺(东南) (32)马步推剑(稍偏东南) (12)弓步平斩(西北) (33)独立上托(西) (13)弓步崩剑(西北) (34)进步挂点(西) (14)歇步压剑(稍偏西南) (35)歇步崩剑(东) (15)进步绞剑(稍偏西南) (36)弓步反刺(西北) (16)提膝上刺(稍偏西南) (37)转身下刺(西南) (17)虚步下截(正西偏北) (38)提膝提剑(正南偏东) (18)右左平带(西) (39)行步穿剑(东南) (19)弓步劈剑(西) (40)摆腿架剑(正南偏西) (20)丁步托剑(西北) (41)弓步直刺(南) (21)分脚后点(东北)(42)收势(南)注:方向为定式胸部方位,东(或西)与套路方向一致;西南(或东南)与套路方向夹角成45度;稍偏东南(或西南)与套路方向夹角成30度;正东偏南(或北)与套路方向夹角小于30度。

起势面向南,第1段1-11式运行方向向东,第2段12-21式运行方向向西,第3段22-32式运行方向向东,第4段33-40式运行方向向西。

三十二式太极剑名称及图片三十二式太极剑是太极拳系统的一种剑术套路,它具有太极拳的运动特点与健身价值。

三十二式太极剑是国家体委运动司于1957年,邀请太极拳专家李天骥从杨式太极剑套路中择取了具有代表性的三十二个式子改编而成,除起势与收势外分为四组,每组八个式子,全套计往返两个来回。

它既保留了传统太极剑的风貌,又删繁就简,演练时间只需二、三分钟时间,易学易练,是学习太极剑的基础套路、入门套路,为练习其他剑术套路打基础。

三十二式太极剑内容包括:点、刺、扫、带、劈、抽、截、撩、拦、挂、托、击、抹等多种剑法。

太极剑的身型身法,步型步法与太极拳相同,凡学过太极拳者,很容易学会练好这套太极剑套路。

预备式●●教学要点●●头颈正直,下微向内收,精神要集中。

起式●●教学要点●●1、两臂上起时两肩自然松沉不要耸起。

剑身紧贴左前臂下侧,剑尖不可下垂,剑把指向正前方。

2、转体、上步、弓腿和两臂的动作要柔和协调,同时完成。

3、上步要轻灵,身体重心移动要平稳,上下肢动作协调。

一、并步点剑●●教学要点●●1、并步与点剑要特别注意协调一致同时到位,应剑尖自后向前环绕几近270o,而右脚收并距离较短,应在剑尖下点时才并步落脚到位,不要脚已收并,剑还在绕环下点。

2、并步时,要屈膝稍下蹲。

右脚要全脚掌着地,不要做成右脚前掌着地的丁步型,但重心还是主要在左腿上,不要两腿平均负担体重。

3、剑的划圆要在上体微微旋转带动下,以右腕的绕环来使剑在身体左侧划一立圆,两臂不可高举。

点剑是个使剑尖自上向下点啄的剑法动作,当右手握剑向前下落至胸高时,迅速提腕(右臂同时自然伸直)使剑尖快速下点,剑臂夹角约成35o左右。

点剑时,要活把握剑,以拇指、无名指与小指着力,其他两指松握。

两肩松沉,上体保持自然正直。

二、独立反刺●●教学要点●●1、动作一:右脚后撤落步时,脚尖外撇约60o为宜(朝向南偏东),有助于独立时桩步稳固,右手剑后撤时要落臂沉腕,使剑尖自然向上翘起。

武当松溪小花剑全套图文剑谱一衣带水①接上势,左脚向左侧挪移成左弓右跪步,同时,双手握剑.由右向左侧回带,剑尖朝右,目视右侧方(图4一101) ②上动不停,双手握剑继续由左往下再向右侧方拖带,同时,上体右拧,两腿直起,目视正前方(图4-1...平湖荡舟①上动不停,左脚落地,右脚向前上步,迅即左脚向左白猿拖刀①接上势,右脚经左脚前向左侧方盖步,同时,右手持剑,右腕内旋,使右剑由下往左经上向前挽一立团小花,剑尖朝前,手心朝外,左手随右剑挽花下拉之势由体前经下向左侧分开,手心朝鹞子翻身①接上势:双手握剑,右腕外旋,使剑尖由前经下往右向上在体右侧绕一立圆小花,随即左脚上提,经右腿前向右侧盖步,目随剑走(图4一20)。

②上动不停,左脚经右脚前向右侧方落步,目视左后方(图4一21)。

③...武当松溪小花剑第一段七八式野马分鬃和凤凰点头提拉武当剑法提拉为下防技法,如敌持械向我档股及下肢袭击,我可以提拉化解。

1.提刺 (1)预备势:二人相峙而立成敌对势(图3一27)(2)提格:敌方挥剑向我腰腿扫砍,我速转剑上提拦格敌剑(图3一28)。

(3)刺腹:上动不...武当剑武当剑法是流传广泛而传承久远的剑术,武当也是天下第一剑宗。

武当剑法有练气之功效,动作不但优美还潇洒自如,早已在古代就闻剁抹武当剑法剁抹为防上袭技法,如敌方持械向我头部劈刺,可以此法化解。

(1)预备势:二人相峙而立成敌对势(图3一10) (2)剁剑:敌方挥剑向我头部劈砍,我速以右剑向前剁格敌剑(图3一11)。

(3)抹颈:上动不停,我剁格...武当松溪秘传实战剑法一二式采洗和封闭武当剑术讲究以静制动,后发先至,应敌时主张在敌手前一尺下攻夫。

其技法多以粘接伤手,寻隙而进,一剑封喉为能,故有千金难买一响之说。

相传松溪派秘传实战剑法有八种:即采洗、封闭、剁抹、撇刺、拨插、撩劈、提拉...。

32式太极剑剑谱及分动名称东振王于 2014年2月18日星期二改编预备势两脚开立左手反手持剑眼平视前方起势[1]右手剑指两臂平举 [2]右转摆臂屈腿收脚 [3]左转身上步弓步前指[4]剑指翻转盖步穿剑半坐盘展臂剑指反手背在身后 [5]上步左转弓步待接剑第(一)组第一式并步点剑右手换握剑绕剑半周收脚并步前点第二式独立反刺⑴撤步抽剑⑵转身挑剑收脚⑶提膝独立反刺剑第三式仆步横扫⑴转身落脚退步落劈剑⑵剑指反插弓腿转腰仆步扫剑第四式向右平带⑴收脚收剑⑵上步送剑 [3]弓步翻手向右平带剑尖斜向里第五式向左平带⑴收脚收剑⑵上步送剑⑶弓步翻手向左带剑剑尖斜向里第六式独立抡劈⑴收脚转腰轮剑⑵举剑上步⑶提腿独立下劈剑第七式退步回抽⑴退步提剑⑵虚步抽抱第八式独立上刺⑴转腰活步⑵提膝独立上刺剑第(二)组第九式虚步下截⑴向后退步⑵转身摆剑剑指收到腰间 [3]身体右转右脚斜前内收成虚步下截第十式左弓步刺⑴提脚退步提剑⑵坐腿扣脚转腰带撤剑⑶旋转收剑收回左脚⑷弓步前刺左斜前第十一式转身斜带⑴坐腿扣脚转腰抽收剑⑵坐腿提脚送剑⑶转身落脚[斜前30度]弓步斜右后带剑尖向中线第十二式缩身斜带⑴收脚收剑⑵反穿剑指退步向前送剑⑶坐腿收脚丁字步向左后平带剑第十三式提膝捧剑⑴退步退步虚步分剑⑵活步提膝捧剑剑指垫在右手下第十四式跳步平刺⑴落脚收沉剑⑵送剑前捧刺⑶跳步收分剑⑷弓步前平刺第十五式左虚步撩⑴收脚转身举剑后绕⑵上步绕剑⑶虚步前撩剑手高于头剑尖低下同头高第十六式右弓步撩⑴转腰后绕剑⑵上步弓步前撩剑反手握剑高与肩平第(三)组第十七式转身回抽⑴坐腿扣脚转腰平抽剑⑵转身弓步送剑前劈⑶坐腿转腰下抽剑⑷虚步前指第十八式并步平刺⑴摆脚摆手⑵并步前平刺剑指垫在右手下第十九式左弓步拦⑴辗脚转身屈腿举剑⑵绕剑上步剑指收到腰间⑶弓步拦剑剑把同头高剑尖里低下第二十式右弓步拦⑴转腰撇脚举剑⑵收脚转身绕剑⑶上步绕剑弓步[右前30度]前拦第二十一式左弓步拦⑴撇脚转身举绕剑⑵收脚转身绕剑⑶上步绕剑弓步[左前30度]前拦第二十二式进步反刺⑴剑尖向下向后上步高歇步半坐盘后剌⑵挑剑上步⑶弓步反手前刺剑剑把高头剑尖同头第二十三式反身回劈⑴坐腿扣脚转身抽剑⑵坐腿收提脚举剑⑶回身弓步[右前30度]劈剑第二十四式虚步点剑⑴收提脚落手⑵转身上步举剑⑶沉剑虚步前点剑手臂与肩同高剑尖向下第(四)组第二十五式独立平托⑴插步绕剑⑵转身独立提膝上托剑剑指举于右臂内侧第二十六式弓步挂劈⑴落脚转身左挂剑剑尖向身后⑵举剑上步 [3]弓步平劈剑剑高同肩第二十七式虚步抡劈⑴撇脚转腰后轮剑⑵上步举剑⑶虚步前下劈剑第二十八式撤步反击⑴提脚撤步合剑⑵转身侧弓步反击剑右后方45度剑尖与头同高第二十九式进步平刺⑴提收脚摆剑横于胸前与肩同高⑵落脚上步转收剑⑶上步弓步平刺第三十式丁步回抽后坐收脚成丁步剑抽抱在怀中腰间第三十一式旋转平抹⑴摆脚横剑剑横在胸前同高⑵扣脚转身⑶辗脚转身撤步向右平抹剑左脚虚步第三十二式弓步直刺[1]收脚收剑 [2]上步弓步平剌剑剑尖高同胸收势⑴转身后坐收接剑⑵上步收脚摆剑落手⑶并步还原[注:小斜体字为细节补充内容]。

古传形意拳三十六剑习练,却可达到身剑合一的效果,可谓是不可多得的剑法。

此剑法已濒临失传,故将此剑法公开,献于读者。

进步六剑预备式面向西南直立,左足平行于南北直线,右足弓贴于左足跟处,两脚成45度夹角,左手持剑,右手平伸,各贴于左右腿侧,目平视(图0)。

左脚向前上一大步成左弓步,左手不动,右手变剑指与左脚同步向后摆,再向上至头侧,向前下方推出(图1)。

左脚回撤成左虚步,双手同时撤至腹前偏右交剑,剑尖指向前方偏上(图2)。

一式:裹砍左脚提起向前落步,右脚随之上一大步,成右弓步,同时两手上崩再外展(如白鹤亮翅),左剑指向外下绕圈后收至腰侧。

剑向前裹砍时,剑指由胸前上钻过头后上翻护额;剑砍至正前方时,右膝挺劲,左足蹬劲,使剑随身动有前递之力,目视剑锋(以下各动作挺劲及目视方向相同,不再赘述)(图3)。

二式:撩腕右脚退步,剑随退步向右后回挂,剑指随之撤至腹部右侧。

上右步左转身180度,左脚倒插,近似坐盘式,剑从头上、背后绕至右侧,阴手向后撩剑,剑指同时由腹右侧回撤,剑撩出时剑指后伸做勾或直伸(图4)。

三式:转身裹砍左转180度(右足跟、左足尖作轴),随转随起身,剑随转身向内、向外绕一圈,剑随身转。

上右脚成右弓步,拦腰平砍,剑指随转身撤至腰侧,剑平砍时经胸前上钻过头后上翻护额(图5)。

四式:抱剑环走进左脚,提右腿护裆,剑柄靠右肋下斜立护颈,剑指后摆做勾(或直伸),右脚下落趟步行走五步或七步,右脚走至正前方(图6)。

五式:阴手剪腕剑在面前偏右后挂前撩绕圈,阴手剪腕,左脚上步附掩肘翻身剑上左脚,剑立面前,剑指置于右腕部,右转身180度,剑随身转。

右脚撤步,剑下落向右侧后挂,再向前至头上右侧。

左腿向前纵一大步,右腿跟进成左弓步,剑由上向下前方阴手刺出。

剑指在剑后挂时置于右腿侧,剑前刺时剑指随之穿出置于右腕后小臂侧下方(此式用于六剑后接连下式过渡用)(图9)。

成左弓步。

剑指随后挂后摆,随前撩前穿,置于腕后右小臂侧下方(图7)。

《剑法真传图解》(论剑法源流)剑法失传久矣,在昔《四库全书》无技不收,百艺具有考验,惟缺剑舞之法。

余承胞兄友轩家训,授以秘传。

兄师吴公玉生先生,而先生之秘传,则得自山东王耀臣先生所授,相传至今,百余年矣!日久,渐即消沉,慨叹前人之苦心孤诣,将就淹没,余不揣固陋,恐我中上尚武之风行归澌(si尽)灭,乃于丙申之夏,默想其法,绘图立说,详加诠解,付之梨枣(刊印),公诸天下之英杰。

凡有同志者,于此得法习练,精益求精,力追古剑侠,慷慨行义,庶不负此绝技之传薪(上传下受)焉!述记总名“四十四剑”,即七剑底母、十三剑、廿四剑串合之谓也。

而变化分派,出其制胜,套环连手,则得一百零八剑,可谓层出不穷者矣!然在旁观者视之,自始至终,惟见白光片片,似觉无奇,而不知短兵出手甚难,未得其法,立脚尚不能稳,况能起舞乎?往往好剑之士,于七剑母子尚未明白,即置诸脑后矣!难乎不难,是畏难中沮(颓丧、泄气)者,皆由无恒之故。

所以,虽多好事,百无一成。

抑知难学难精为上品之技,易学易精为下品之器。

尚志之士,谨于听视,非礼勿干,屏弃一切俗累,寡欲清心,守正存神,是以练成神剑,无敌于天下。

故舞剑必须要讲求内功,有内功,而后四十四套环一百零八,共计一百二十五剑,均能舞毕而不失色,尤见精神。

非有内功,断不能如是!如躁妄之人,不过舞弄数剑,则已气喘不已,面赤心跳,手战力疲,纵能与人交锋迎敌,不过一人而已。

若再有二三人助敌协战,必败无疑。

又曰剑法与刀法迥不相侔(mou相等)。

而剑法实与书法相通,其形势如飞凤,其劲力透中锋,纯用臂力摇挽,周身著劲用势,非徒手指而已。

务须活活泼泼,一开一展形若飞凤,两翼平放,头目凝迥,陡转反挑,轻身过步,出进跳纵,意前剑后。

八法中,惟欠一法,而并第五、七法,亦稍异,如书法之注点凝栖、措摇收纳、流通展放也。

故用笔,则笔峰须要到地,用剑亦剑剑须要推展,踏实力足,不可须臾摇恍,不可迟缓逗留。

况串变时,忽有出奇之剑,即如字之笔画,亦有出奇之笔,其势固可通悟也。

武当丹派剑法真传,图文并茂!收藏起来慢慢学,勿让精华断了传承剑术一道由来久矣。

曾有越女、白猿公等居山炼剑,实为剑术之始祖。

武林中素有武当剑、少林棍、峨眉枪之说。

可见武当道派以剑法著称于武林,秘传千年而不绝。

武当剑法,内合清虚之意,外取四灵之象,是故又有“冰符四灵剑”之称。

又因是纯阳祖师所传,又有“纯阳剑”之名。

由于内家剑法以丹力入剑,又有“丹剑”之说。

此剑术在我门内已历十四代传承,吾自五岁随父逍遥子习少林五拳和易筋经,八岁开练武当玄功太极及剑法,十一岁那年始练峨眉技击术。

父师说:三年功满,方可筑一派之基,易筋功就,金刚之体;武当玄功,修仙之梯;峨眉技击,防身妙术;三派合一,圆融无碍。

习武技者不可不知也。

吾八岁功满即随父参加传统武术锦标赛获金奖。

多年以武练身,以身证道,叹中华传统武道之神而异也。

不忍传至我辈而无闻,在师父的指导下,本人不揣文才之浅,功夫之陋,将武当派之剑法公之于世,也不枉道门尚有此雅艺也。

(括号内的字请忽略:武术,形意拳,桩功,站桩)武当丹派剑术十四代弟子林江南谨识于台州武医堂武当剑法谱文图说玉虚洞主张三丰真人传留炼剑总诀歌:虚剑贵从容(盖为下剑故也),实剑要轻快(使人不及防),进退示东西(东西画线进退步法,使学者明不乱耳),南北亦可概(南北画线亦可类推),练时线有三(中内外三线不过,使学照此,以习身法步法耳),战时惟中在(若战进,则凡足之所复皆中,线也进退转侧,俱可随便),变化由心生(交战时错综变化皆由自己心生),须出人意外(使人意料不到方可取胜),着数虽学全(不可恃),迟连分胜败(神速则胜,迟缓则败),思患当预防(易曰:君子思患,剑术亦然),工夫莫懈怠(心于无事之时常常习练至于熟极生巧方可取胜耳)。

四明张松溪注野鹤山人学剑要诀六则一、论心术心术要正大,忌偏私,要镇静,忌轻浮。

正大则不为匪人所诱,镇静则不为忿气所乘。

否则,自恃己能,势必轻举妄动,一遇劲敌,始知人外有人,已晚矣。

昔聂隠娘剑术非不高,然但可以制人,静而不可敌,空空可不殷监。

剑法真传图解序

剑法真传图解——序《剑法真传图解》(一、吴广霖序)楔子近日于网上觅得清末民初时宋赓平等撰写的《剑法真传图解》的影印版,因文字为繁体,且个别字影印不清,亦想全面了解此剑法的内容,故将其重新以简化字点校,并作译文、解析,以享后学。

由于是初次解读,会有错漏,定期更正。

翊将军二零一四年五月十九日于荆门序一(吴广霖题)语云:“有文事者,必有武备。

”秦汉之初,春秋战国时,乡士大夫及庠(xiáng,庠序:古代地方学校)序之士,莫不弦歌剑佩,习为故常。

余尝观阙(què,阙里:孔子故里)里图画,吾夫子(孔子)且(崇尚)长剑,陆廛(chán 平地或集市)周旋(与敌角技)乎坛制(按一定规则)之间,古人之风尚可知。

汉唐以降,文武分途,士气颓然不振。

书生辈但抱守《兔园册》(五代时私塾教授学童的课本,内容肤浅)子,鼠目寸光,凤毛鸡胆(外表英武,内心怯弱)。

鄙刀剑为粗犷,不独(不但)不敢执持而舞,即见之亦目眩色变,而不敢近。

嗟乎,此辈直一须眉妇寺(宦官)耳!倘一旦令掌军国,守疆土,安望其靴刀慷慨为国于城哉?陵夷(衰败)至于叔季(末世),有心人思有以振之,于是废八股停科举,开学堂教体操,稍稍讲尚武之风。

奈内外功夫,罕识门径,徒窃取西学皮毛,葫芦依样,动成儿戏,是乌足

以杀敌致果耶?夫武事之利器,首推枪剑,枪为长兵之帅,剑为短兵之王。

夫剑者,检也,所以检身厉志,并检察非常也,岂椎埋少年(抢杀偷盗,不务正业)、短服革靴之辈所能探其精蕴者?吾友广石山人,宋君赓平,由湘而入蜀,少承家学,得专精剑舞之技。

中岁从戎,积劳勋,荐保专阃(k ǔn门槛),顾不屑以区区者(不重要)。

自封(隔绝),辄研究矿学,深造有得,屡应当道之微荐,而乃遭逢不偶,卒弗能展其才、奏其效。

二十载前,余与宋君,逅邂于折津之逆旅,一见如旧交。

杯酒论心,谈兵说剑,无虚日。

惟余平生亦好剑术,幼年曾遍访名师,恒多以单刀之法(程宗猷《单刀法选》)充剑舞,余心非之。

后获浙派《小盘龙法》,以家事冗繁,未能得闲精习。

嗣后访得河南派,则有“四大阵”之名,亦窃取其大凡。

及一睹宋君试剑舞,则吾几气沮心灰,不敢复弄班门之斧。

以宋君之剑,形如飞凤,开展掠劈,势夺千夫,匪特(非特,不仅)吾剑弗如,即当时聚有僧道数家派,卒亦无有能驾其上者。

余遂请名之,曰“飞凤剑法”。

寻以笔记其撩抹八法之进退攻守等形势,并为作说解诸条,储小箱中。

惜未完备,又缺图绘,而内功始基,亦未及载,旋若飞蓬飙举,离索天涯(蓬草连根被疾风吹拔天涯)矣!余之笔述散稿未成,南北奔走,而此纸竟佚失,去不可复见。

心马恨恨,切以为恨。

壬子世变,由京师南归,侨海上。

忽一朝,睹宋君手出一编,则剑书一卷,已付枣梨(雕刻印刷)。

余持归,竟夜力读之,讫(qì完结),内颇多费解处,其中内功无图说焉。

不详人得之,无从按法行功。

又剑舞,子母七,次十三,继二十四图,形粗具,次第不明,说解亦多,欠醒豁。

盖宋公口授而书,佐为之笔述者,书生辈,不知技击,妄以私意揣属文字,将以何由传其飞腾、纵跃、盘旋、披盖、进退、翻覆之妙技耶?余乃揣书访吾(友),示庐江剑泉君,君一见欣跃,请见宋公。

与订交(结为好友)而请益(补充),乃日与余修正其说解,使明白晓畅,可领会。

并重聘一少年,善体操画者,司诸图绘事。

书成,则重刊而问世,凡为图,一百有八,说解若干条。

首叙内外动静功,次七剑,次十三剑,次廿四剑,一一皆可贯串而积累。

学者得此书,苟能奋志专精而练习之,则由此七剑、十三剑、廿四剑,推而至于四十四剑、八十八剑、一百七十六剑,均之变化从心,无难事也。

噫!大匠能与人规矩,不能使人巧(《孟子·尽心》:“梓匠轮舆能与人规矩,不能使人巧。

”即能工巧匠可教会别人规矩法则,但不能够教会别人巧)。

神而明之,是在学人之能自得师也。

已,是为序。

壬子夏五,古安吴剑华道人吴广霖识(zhì记录)于海上剑隐行窝(安乐窝)译文孔子《家语》曾说:“国家从事外交活动,必须要有武力作为支持。

”早在秦朝、汉朝之前的春秋、战国时期,上至乡村士、大夫,下到学堂内的男子,无不喜好弹琴、咏唱、舞剑、佩饰,这种礼乐制度已形成特有的文化。

我曾到孔子

的故里观看图画,孔子特别崇尚长剑,或于平地或在市井中按规则较技,古人这种好武之风可想而知。

汉唐以下,文和武被专门的区别开来,男子习武之风颓然不振。

读书人只会诵读内容肤浅的《兔园册》子,没有远见,外强中干,将刀剑看作粗鲁人从事的技艺,不仅不敢舞弄兵器,就算看到这些兵械也是眼晕脸斜,不敢靠近。

唉!这帮读书人真好比长着眉毛、胡须的太监,假如让他们掌管国家的防御大事,保卫疆土,怎能指望他们在城墙上慷慨地用靴刀而为国家效忠呢?这种抑武扬文的衰败之风一直持续到当代,持有想法的人不满于现状,欲重振习武之风,于是废黜八股文的科举考试制度,开办学堂教授体育锻炼,有一点点宣传崇尚武艺的风气。

怎奈何内功、外功,绝大多数人不知道入门的途径,只能偷学些西洋武术的皮毛,照葫芦画飘瓢,真打实战如同小儿戏耍,这种行为能不能杀敌致效啊?其实武术里最利害的兵器,第一当属枪和剑,枪是长兵器中的渠帅,剑是短兵器里的王者。

所谓剑,就是“检”,因此要检省自身,磨砺意志,还要检查所在环境是否异样,这怎是那些恶徒游少、短衣皮靴之类的人能探寻出剑之精髓的?我朋友广石山人宋赓平,从湖南来到四川,自幼学得家传武艺,尤其擅长舞剑之术。

中年时投军,累获战功,经举荐负责保卫一隅,但赓平不屑于去这种微不足道的地方。

于是就远离外界,自行研究矿物,经深入钻研有所收获,屡次为同行稍稍推荐,但

赓平一直没有碰到好的机遇,最终不能施展他的才华,实现他的抱负。

二十年前,我和宋赓平,邂逅于返天津途中的旅店,一见面就恍若旧友一般,整天喝酒谈心。

而我平时也喜好剑术,年轻时曾经四方寻访有名的剑师,都是将程宗猷的《单刀法选》假借作剑法,我从心眼里对此不认同。

后来,我得到了浙派的《小盘龙法》,因家中琐事缠身,没有时间精心习练。

再后来觅得河南派的剑法,其中有“四大阵”的内容,就将其紧要的东西窃作己用。

待到跟赓平比试剑术之时,我近乎心灰气馁,不敢再班门弄斧。

就赓平的剑法来说,动作如飞凤,移动、劈打的气势,好比面对上千人也无所畏惧。

不仅我的剑法不及他,就算当时聚集的少林、武当等数家门派,最终也没有胜过他的。

我于是问他所使剑法的名称,他告诉我叫“飞凤剑法”。

我即刻用笔记下了他的撩、抹等八种技法和进退、攻守等动作形态,并且写了数条解说,藏于小箱子内。

可惜不太全,又缺少图势,而学剑前先须打好的内功基础,也没有记述。

但不久我就像小草被暴风突然吹走,飘浮于空中,失去了它曾生根的土地一般。

这是因为我写的散稿还没有完成,就南北奔走,而这些稿子竟然遗失了,再也不可能见到,真是令人痛心疾首!“壬子兵变”发生后,我离开北京转投南方,寄居于上海。

忽然一天早上,见到赓平拿来一本书给我看,竟然是本剑法,已经让出版社刊印发行。

我拿着这本书回到家里,彻夜研读,其中有很多让人看

不明白的地方,而书中也没有关于内功的图势和解说。

不明白的人购得此书,没办法按书所说进行内功的习练。

且里面的剑法,又分为子母七剑、十三剑、二十四剑图,剑势粗略具备,但次序混乱,解说繁琐,不直接明确。

其实这书是由赓平口授他人记录的,而替他执笔的,是些不懂技击的读书人,妄自用自己的理解来揣测用哪些文字来描述,这还能将赓平剑法中飞腾、纵跃、盘旋、披盖、进退、翻覆的神妙技巧流传下来吗?我于是怀揣着这本书去拜访我另一个朋友,即拿给庐江的剑泉先生看。

剑泉看到此书后非常高兴,想跟赓平见面细谈。

于是乎,赓平也跟剑泉成作朋友,请帮助将此剑法补充完善。

我跟剑泉便天天修正书中的解说,使人读之明白,逻辑合理,容易掌握。

并且花大钱聘请了一位擅长绘武术图的年轻人,让他来画这本书中的图势。

书稿写完后,重新刊印,发行于世,总计一百零八个图势、解说若干条。

首先叙述内功、外功的动、静图势,第二是七剑,第三是十三剑,第四是二十四剑,各类技法,都可以连贯成一整套技法。

习武的人得到此书,如果能有毅力奋发练习练精的话,就能把书里的七剑、十三剑、二十四剑推演成四十四剑、八十八剑、一百七十六剑,都是凭个人心中所想而变化,并非难事。

噫!孟子曾说:“能工巧匠只能教给人规矩法则,却不能教会人神巧之技。

”要想神巧,只有后学之人自行领悟出师父传授东西的内含。

最后,仅以此篇文字作为本书的

序。

壬子年夏季五月,古安吴剑华道人吴广霖写于上海剑隐行窝《剑法真传图解》(二、吴剑泉序)(2014-05-19 20:23:44)转载▼标签:剑法真传图解分类:短兵长射。