《当代广播电视概论》(第一章广播电视发明与技术基础)总结

- 格式:ppt

- 大小:1.69 MB

- 文档页数:141

第一章广播电视概述第一节广播电视的定义一、广播电视的定义(什么是广播电视?)广播电视作为一种电子传播媒介,是通过无线电波或通过导线传送声音和图像,只传送声音的,叫声音广播或电台广播,简称广播。

既传送声音,又传送图像的,叫电视广播,简称电视。

广播按照覆盖范围可以划分为地方广播、全国广播和国际广播。

广播新闻的定义广播新闻是以现代电子技术为传播手段,以声音为传播符号,对新近发生的或正在发生,发现的事实的报道。

电视新闻的定义电视新闻是以现代电子技术为传播手段,以声音、画面为传播符号,对新近或正在发生、发现的事实的报道.第二节广播电视新闻的传播规律一、基本规律:二、特殊规律直线律顺序律完整律1、直线律(线性传播规律)报纸新闻是平面展开在报纸上,按空间顺序编排文字信息,读者根据自己的需要与爱好有选择地阅读。

广电新闻是按时间顺序直线传播的,受众只能顺着时间观看或收听,不可逆转.2、顺序律报纸新闻为了突出重大的信息,让人先睹为快往往采用“倒金字塔”结构,按新闻事实重要性递减的顺序来编排整条新闻的段落;广播电视新闻在表述事物发展过程时,一般顺着时间顺序,不打乱顺序段落结构.3、完整律人的听觉对于声音语言有一种完整性的要求,这种要求称为完整律。

广播电视新闻在运用人物现场讲话声或记者现场采访的对话声时,必须运用完整的意思,不可断章取义。

第三节、广播电视的传播特性一、广播新闻的传播特性(一)广播新闻的传播优势1.快捷及时,先声夺人广播新闻制作过程比印刷媒介比如报纸要简略,传输,接收环节少,免去排版,印刷,装订,运输,发行等工序。

与电视比,广播新闻的制作和操作相对简单,不需要庞大的直播设置装备,只需具备现场的音响发射装置。

广播新闻中的现场报道、现场实况传播等,可以使新闻报道与新闻事件几乎同步进行。

在突发大事件的新闻传播中,广播在时效性上更是屡屡扮演了先声夺人角色。

如美国总统里根遇刺的报道等.2.广泛渗透,伴随性强广泛渗透(传播范围)电波的特性,使它不受地域,位置等因素干扰,使广播的传播范围具有极强的渗透性,在与卫星结合后,电波传送的信息可以覆盖到地球的每个角落。

《广播电视技术概论》知识总结《广播电视技术概论》第一章概述小结一、广播的定义:一种“定点发送、群点接收”的通信方式。

“广播”的两层含义:1、泛指:通过无线电波或有线系统向广大听众或观众传送节目的过程。

2、特指:声音广播。

二、广播电视的特点:1、形象化:以声音和图像的形式来传递信息。

2、及时性:以电波传播的速度来传送信息。

3、广泛性:覆盖范围最广泛的一种传播媒介。

三、广播电视的发展沿革1、三代广播:(第一代)AM-调幅声音广播,(第二代)FM-调频声音广播,(第三代)DAB-数字声音广播。

2、三代电视:(第一代)黑白电视广播,(第二代)彩色电视广播,(第三代)数字电视和高清晰度电视广播。

四、广播电视系统的基本组成和作用1、节目制作与播出:利用必要的广播电视设备及技术手段制作出符合标准的广播电视节目信号,并按一定的时间顺序(节目表)将其播出到发送传输端。

2、发送与传输:将广播电视节目信号进行一定的技术处理(如编码、调制等)后,经过某种传输方式(如地面射频传输、卫星广播、有线传输等)传送到接收端。

3、接收与重现:接收广播电视节目信号,并对其进行必要的处理和变换,最终还原成图像及声音。

4、监测网:对广播电视链路中的各个环节进行信号的监测,及时了解播出安全的播出的质量情况。

五、广播电视的基本传输方式1、地面无线电开路传输:主要业务有调幅中、短波广播、调频广播、VHF/UHF频段电视广播等。

(1)调幅广播:中波MW调幅广播的频率范围是526.5~1605.5 kHz,每个频道的带宽为9 kHz,共划分为120频道;主要是地波传播。

短波广播SW的频率范围是2.3~26.1 M Hz,每个频道带宽是10 k Hz,;主要是天波传播。

(2)调频广播:频率范围为87~108 M Hz,每套调频节目所占带宽为200 k Hz空间波直线传播(视距)。

(3)VHF/UHF地面电视广播:每个频道带宽是8 M Hz,共安排了68个标准频道,从DS-1到DS-68,其中,甚高频(米波)VHF的标准频道从DS-1到DS-12;特高频(分米波)的标准频道从DS-13到DS-68,空间波直线传播(视距)。

《当代广播电视概论》课程总结第一章广播电视发明与技术基础广播电视人类传播史的五次“革命”(广播电视传播处于第四次革命)世界上第一家正式成立的电视台:KDKA电视之父:约翰贝尔德第一个播出黑白/彩色电视的国家:英国/美国中国彩色电视的制式:PAL制第二章中国大陆广播电视的发展第一座广播电台:大陆报—中国无线电公司广播电台(1923.1.23)国民党中央广播电台国民党统治下的民营电台3抗日战争时期国内广播电台种类6 P30中国人民广播创建纪念日:1940年12月30日延安新华广播电台——中国共产党领导下的第一座人民广播电台“珠江模式”:主持人中心制中国大陆建立第一座电视台:1958年5月1日,北京电视台现场直播我国第一部电视剧:《一口菜饼子》1978年5月1日中国中央电视台(CCTV)中国电视业的发展:P42播出节目的内容与形式更加丰富7 P43第三章我国港澳台地区广播电视的发展香港现有三家广播电台:香港电台、商业电台、新城电台香港电视“三台鼎立”:无线电视、丽的电视、佳艺电视TVB ATV :商业电视台澳门广播电视:对本地居民影响小台湾广播电视:广播:中国广播公司电视:台视、中视、华视、民视、公视老三台(公共电视媒体)第四章世界广播电视的体制与发展广播电视取决于社会整体的发展水平4 P94三种理论模式:国有/国营型广播电视机构(VOA)公共机构型广播电视机构(BBC NHK)商业型广播电视机构(ABC NBC TVB ATV)三种模式:美国模式、西欧/日本模式、中国模式1、美国模式商业型为主,其他形式补充2、西欧/日本模式双轨制:公营、商营共同发展3、中国模式新特点:3 P112我国广播电视经营现状5 P117我国广播电视经营体制的改革方向4 P118第五章广播电视传播的特性与社会功能广播电视的特点6广播新闻传播的特点:3+2 P130电视新闻传播的特点:2+2 P132广播电视的社会功能6巨大而深远1、传递信息、检测环境2、连接、协调、整合社会3、现代民主政治过程重要元素4、娱乐功能5、经济功能6、服务功能第六章广播电视的传播符号——声音与画面广播电视传播符号是指在广播电视信息传播过程中承载、传达信息的各类符号系统的总和。

广播电视技术基础第1章广播电视系统概论第1节广播电视技术发展史电视技术的诞生可以追溯到1817年瑞典科学家布尔兹列斯发现了化学元素硒。

1883年,德国电器工程师尼普柯夫用他发明的尼普柯夫圆盘首次进行了图像发射试验。

1936年,英国广播公司在伦敦亚历山大建立了世界上第一个大众电视台。

1962年美国发射电星一号通讯卫星,进行了横跨大西洋的电视节目传送实验,这是一颗低轨道卫星。

1963年,美国发射了世界上第一颗同步通信卫星,同步二号。

1964年,国际通信卫星组织的第一颗商用通信卫星国际通信卫星一号启用,世界正式进入卫星通信时代。

1958年5月1日,中国第一座电视台—北京电视台使用二频道试播黑白电视节目。

第2节电视技术发展方向A高清晰度电视基本特点:①图像清晰、细腻、全屏扫描线数位1125或1250行,像素数使现行彩色电视的5倍②幅型比为16:9,更符合人眼的视觉特征,视野宽,临场感强③图像、声音、色彩之间串扰减小,保证重显图像清晰稳定④利用数字伴音系统,可以传送多种伴音或立体声信号,提高彩色电视机声音质量B图文电视定义:是处于电视信号结构中的一种数字数据广播业务,主要利用电视信号场消隐期间的某几行传送图文和数据信息,接收端是装备有解码器的电视机。

C多媒体电视是一门综合的高新技术,把微电子、通信和数字化声像技术融为一体,利用计算机对文字、声音、数据、图像等各种信息进行综合处理、存储与传输。

就是既能显示计算机信息,又能接收广播电视信号的电视接收系统。

D交互式电视第2章声音广播基础知识第1节声电转换和电声转换声电转换定义:声电转换就是将声波转换为电信号的过程。

和电声转换传声器一、分类:1、指向性(无指向性、双指向性、单指向性和超指向性)2、与音频处理设备连接方式(有线传声器、无线传声器)3、能量转换(动圈式、传声器)二、性能指标:1、灵敏度2、最大输入声压级3、最大输出电平4、频率响应5、输出阻抗6、方向性电声转换定义:声电转换的逆过程,将音频信号转化为声波信号的过程。

广播电视概论简述.txt等余震的心情,就像初恋的少女等情人,既怕他不来,又怕他乱来。

听说女人如衣服,兄弟如手足,回想起来,我竟然七手八脚地裸奔了二十多年!今天心情不好,我只有四句话想说,包括这句和前面的两句,我的话说完了!第一章广播电视传播技术的发展第一节广播的发明及广播技术的发展一、广播的发明1、无线电通讯技术的发明:三个里程碑:发现无线电波、实现无线电通讯、用无线电传送声音(1)偶然的发现与探索:1831年英国科学家法拉第发现了电磁感应现象,并确定了电磁感应规律。

1865年,英国科学家克拉克?麦克斯威提出了电波存在的理论构想。

1884年,德国物理学家海因里奇?鲁道夫?赫兹用实验论证了电磁波的存在。

(2)无线通讯实验:波波夫与马可尼俄国物理学家波波夫:1894年,研制出世界最早的无线电发报机。

意大利发明家马可尼:1899年,马可尼成功地把一份无线电报从英国拍到了法国。

1901年,他第一次实现了横跨大西洋的远距离通讯。

1909年,马可尼获得诺贝尔物理学奖,他被称为“无线电之父”。

马可尼时,无线电技术已从实验进入到运用阶段。

2、广播的诞生(2)发现了空中帝国的德福雷斯特李?德福雷斯特:“我已经发现了一个看不见的空中帝国。

”1916年,福雷斯特利用实验广播播送了当时总统选举的得票数,被称为美国也是世界历史上第一次新闻广播。

(3)让无线电广播进入家庭的萨尔诺夫(了解)泰坦尼克号海难的发报员,无线电音乐盒计划与实现,彩色电视发明的推进者NBC总裁马可尼无线电之父可能出名词解释二、广播技术的发展(四个阶段)1、调幅广播:最初的无线电广播是中波和短波调幅广播。

2、调频广播:从20世纪40年代开始,新的广播形态米波调频广播开始出现。

调频广播是发射频率在超短波波段、载波频率被调制的无线电广播。

3、发明录音机第二节电视传播技术的发展(的过程)概况,流程必须掌握一、电视的发明(绿色大标题)1、硒的发现 1817年,瑞典科学家布尔兹列斯发现了化学元素硒Se。

第一章广播电视发明与技术基础1.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、广播电视与人类传播史的革命(1)广播系统的内涵通过无线电波、线缆系统(包括电缆、光纤及将来可能发展的其他传输介质)向广大地区或一定区域有规律地传输含有节目内容的视频、音频信号,上述机构、传输的内容以及传播过程本身,可统称为广播系统(broadcast)。

(2)广播的分类①按照传播信号区分,只传送音频信号的,称为声音广播或电台广播,简称广播(radio);而同时传送音频(声音)及视频(图像)信号的,则称电视广播,简称电视(television)。

②按照传输方式分,通过无线电微波开放式传送的,称无线广播或开路广播;通过电缆或导线封闭式传播的,则称有线广播或闭路广播;其中通过人造地球卫星作为转发站传送信号的,则称卫星广播电视;通过因特网传送的,称为网上广播(online broadcasting或webcasting)。

③按照覆盖范围,可分为地方广播、全国广播和国际广播。

④按照技术标准则分为模拟广播和数字广播。

1.人类传播史的五次“革命”(1)语言的形成与使用是人类传播史上的第一次革命。

语言的形成大大丰富了传播的内容,与简单的手势、简单音节等传播符号相比,语言更适合表达更为丰富、精确、复杂的内容,人类的语言形成与使用因此被认为是人类传播史上的第一次革命。

(2)文字的创制与运用是人类传播史上的第二次革命。

①文字传播极大地克服了口语信息传播的时间、空间限制,使人类有了文明史、历史记载,使人类社会扩大统一,迅速发展进步,人类的经验能在更大的范围内传播沿用。

②相较于语言,文字也便于长久保留,如过去只能保存在记忆中的知识与口头文学作品等。

③用文字进行传递的信息比用口头语言传递的发放更为精确、传递范围也更广。

(3)印刷术的发明是人类传播史上的第三次革命。

(4)无线电传播的发明与应用是人类传播史上的第四次革命。

(5)计算机技术的应用是人类传播史上的第五次革命,也是一次仍在进行着的革命。

第一章世界广播电视的诞生与发展第一节广播的问世与广播事业的发展一、无线电的发明1819年,丹麦的汉斯·克里斯蒂·奥斯特发现电与磁有密切的关系。

1831年,英国科学家法拉第确立电磁感应定律。

詹姆士·克拉克·麦克斯韦是历史上最早研究无线电波的人。

他于1873年发表了《电磁理论》,在理论上为后来的电磁学确定了最初的概念。

他还用数学论证,电波向外传播的速度和光速一样,每秒钟约30万公里,相当于绕地球7.5周。

麦克斯韦被公认为“无线电之父”。

1884年起,德国科学家海泥瑞基·赫兹开始在德国若干大学进行一系列实验,最终找到了产生无线电波、发射无线电波以及接收无线电波的方法,证明了麦克斯韦的理论。

1888年,发表了《电磁波及其反应》的研究报告,是有关电磁波特性分析的最早著作。

为了纪念赫兹发现无线电波的贡献,人们一度把无线电波称为赫兹波。

1965年,国际无线电协会确定以“赫兹”为无线电波波长的计算单位。

1889年俄国的亚历山大·斯捷潘诺维奇·波波夫提出了利用电磁波进行无线电通讯的设想,并于1894年研制成一台无线电发报机。

但是未被推广、运用。

西方国际普遍认为,无线电的发明人是意大利科学家古格列莫·马可尼。

1897年,马可尼在伦敦成立无线电报通讯公司。

1899年,美国马可尼无线电公司在新泽西州成立。

1901年12月,马可尼完成了第一次跨越大西洋两岸的远距离无线电通讯。

◆无线电的发明对人类信息传播的意义是什么?无线电通讯技术是人类传播史上最重要的发明之一。

对20世纪社会生活产生过深刻影响的无线电报、无线电话、无线传真、无线电广播、无线电视等,都是运用无线电技术的成果。

二、无线电广播的试验首次成功地利用无线电波传送和接收人类自己的声音的是雷金纳德·奥布里·费森顿和李·德福雷斯特。

费森顿想利用无线电波,并把声音变成电信号。

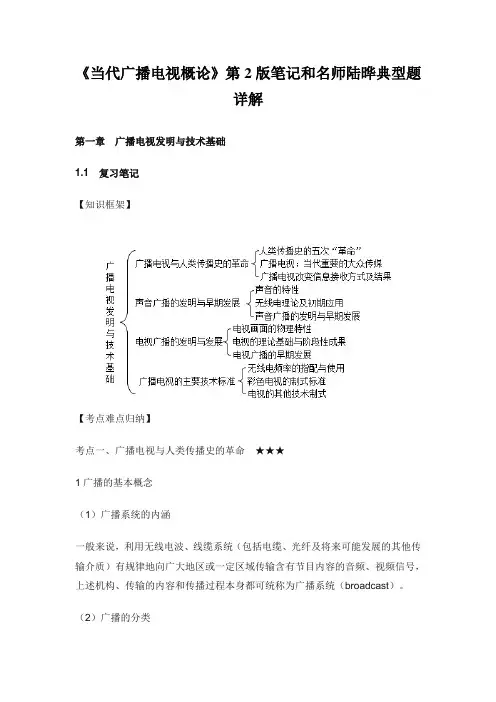

《当代广播电视概论》第2版笔记和名师陆晔典型题详解第一章广播电视发明与技术基础1.1复习笔记【知识框架】【考点难点归纳】考点一、广播电视与人类传播史的革命★★★1广播的基本概念(1)广播系统的内涵一般来说,利用无线电波、线缆系统(包括电缆、光纤及将来可能发展的其他传输介质)有规律地向广大地区或一定区域传输含有节目内容的音频、视频信号,上述机构、传输的内容和传播过程本身都可统称为广播系统(broadcast)。

(2)广播的分类①按照传播信号划分a.只传送音频信号的,称为声音广播或电台广播,简称广播(radio)。

b.同时传送音频(声音)及视频(图像)信号则是电视广播,简称电视(television)。

②按照传输方式划分a.无线广播或开路广播是通过无线电微波开放式传送的。

b.有线广播或闭路广播通过电缆或导线封闭式传播。

c.卫星广播电视通过人造地球卫星作为转发站传送信号的。

d.网上广播(online broadcasting或webcasting)通过因特网传送的。

③按照覆盖范围划分可分为地方广播、全国广播和国际广播。

④按照技术标准划分可分为数字广播和模拟广播。

2人类传播史的五次“革命”从人类传播史进程来看,有五次“革命性”的发展值得关注,被称为信息传播方式的五次革命,具体见表1-1。

表1-1人类传播史的五次“革命”3广播电视:当代重要的大众传媒广播电视已经建立起了自己不同于其他传播手段的表达方式和技巧,并在综合其他传播手段优势的基础上,形成了新闻与信息、社会公共服务、商业、娱乐等奇妙独特的混合形式。

4广播电视改变信息接收方式及结果广播电视的普及很大程度上改变了受众接触信息的方式和传递的结果。

1969年7月20日,美国航天飞机“阿波罗Ⅱ号”成功登月,通过电视转播,全球的电视观众分享了人类登月的一瞬间。

电视机在世界范围内迅速普及,广播电视已成为家庭不可或缺的信息工具之一。

(1)我国广播电视事业的发展自我国改革开放30年以来,广播电视事业取得了长足的发展。

当代广播电视概论复习资料第一章广播电视发明与技术基础P1-2广播电视的学术定义:一般认为,通过无线电波,线缆系统(包括电缆,光纤及将来可能发展的其他传输介质)向广大地区或一定区域有规律地传输含有节目内容的视频、音频信号,上述机构、传输的内容以及传播过程本身,可统称为广播系统。

P10发现电磁效应的丹麦科学家奥斯特博士;确立电磁感应定律的英国科学家法拉第;及电磁学大成的苏格兰科学家、被称为“电磁学之父”的麦克斯韦;首先通过科学实验证实无线电波存在的德国物理学家赫兹。

P13 1920年11月2日,威斯汀豪斯公司在匹兹堡建立的KDKA电台正式广播,它开播的第一天就播出了当天举行的总统大选结果,这是美国第一个正式申请商业执照的电台,因此被认为是世界上第一家正式成立的广播电台。

P16 1925年10月2日,苏格兰科学家约翰·贝尔德在伦敦的一次实验中成功“扫描”出木偶的图像看做是电视诞生的标志,贝尔德也因此被称为“电视之父”。

P17尽管美国是最早进行实验性电视播出的国家,但直到1941年7月1日,美国第一家正式成立的商业电台——全国广播公司(NBC)的WNBT电视台才获准开播。

P19红、绿、蓝三基色为三原色。

P22—23 NTSC制(也可简称N制)。

即由美国无线电公司(RCA)1946年研发成功“点描法彩色电视标准”,改制式于1953年年底被批准成为国家标准后,改以美国国家电视系统委员会的缩写来命名。

优点:有解码线路简单,设备成本较低;缺点:存在相位容易失真,色彩不太稳定等不足。

目前采用NTSC彩色电视制式的国家有美国、加拿大等大部分美洲国家,以及日本、韩国、菲律宾等国家及我国台湾地区等。

PAL制(也称帕尔制)是由联邦德国于1962年在综合NTSC制的技术成就基础上研制出来的一种改进方案,PAL制对同时传送的两个色差信号中的一个色差信号采用逐行倒相。

优缺点:PAL制对相位失真不敏感,图像彩色误差较小,与黑白电视的兼容也好;但解码技术比NTSC制要复杂得多,接收机的造价也相应的高。

《广播电视概论》课程笔记第一章:广播电视的诞生与发展历程第一节广播的诞生及事业发展一、广播的起源1. 无线电通信技术的发明- 1895年,意大利发明家古列尔莫·马可尼成功进行了无线电波传输实验。

- 1896年,塞尔维亚裔美国发明家尼古拉·特斯拉提出了无线电传输的理论。

2. 世界上第一家广播电台- 1920年11月2日,美国的KDKA广播电台在匹兹堡开始了首次定期广播,这标志着商业广播时代的开始。

二、中国广播事业的发展1. 初创时期(1923-1949年)- 1923年,上海开办了中国最早的广播电台,由美商奥斯邦创办。

- 1927年,北洋政府创办的哈尔滨广播无线电台是中国人自办的第一座广播电台。

- 1932年,南京国民政府中央广播电台开播,成为国民政府的官方喉舌。

2. 建国后的广播事业(1949年至今)- 1949年,新中国成立后,广播事业得到了迅速恢复和发展。

- 1950年代,中国广播事业进行了全面规划和发展,形成了以中央人民广播电台为核心的全国广播网。

- 1978年改革开放后,广播事业迎来了新的发展机遇,频率专业化、节目多样化成为趋势。

第二节电视的诞生及事业发展一、电视的起源1. 电视技术的发展- 1925年,英国发明家约翰·洛吉·贝尔德成功实现了电视图像的传输。

- 1936年,英国广播公司(BBC)开始了世界上第一个公共电视服务。

二、中国电视事业的发展1. 起步阶段(1958-1978年)- 1958年,北京电视台(中央电视台的前身)开始试播,标志着中国电视事业的诞生。

- 1960年代,中国电视事业在技术、设备、人才等方面进行了艰苦的探索。

2. 快速发展阶段(1978年至今)- 1978年,中国电视事业进入快速发展阶段,各地电视台如雨后春笋般涌现。

- 1980年代,彩色电视逐渐普及,电视节目内容日益丰富。

- 1990年代,卫星电视、有线电视和数字电视技术的发展,使得电视传播手段更加多样化。

第一章世界广播电视的诞生与发展第一节广播的问世与广播事业的发展1.世界上第一个正式的广播电台时间:1920年11月2日地点:(美国西屋公司专家建立的)广播电台在匹兹堡正式播音呼号:KDKA发射功率:100瓦意义:美国第一个领有营业执照的商业广播电台,公认的世界上第一个正式的广播电台,标志着广播事业的正式诞生。

KDKA虽然只是广播的开始,但他标志着广播将成为报纸威力与影响力的分化力量。

它刺激了广播事业的蓬勃发展,广播突然被视为一种可以通过销售接收机产生巨大利润的新兴产业。

(美国电报电话公司建立的WEAF台成为美国全国广播公司的基石)第二节电视的发明及兴起1.电视诞生的基础:硒元素具有光电效应这一现象的发现2.全世界第一个电视发射台:时间:1936年地点:英国广播公司—伦敦亚历山大宫(11月开始定期播出)3.第一个播出黑白电视的国家:英国(贝尔德因为对电视发展的贡献—制造了电视机等,被称为“电视之父”)4.1954年,美国全国广播公司首先正式播送彩色电视节目(20世界50年代,彩色电视兴起。

美国政府采用“点描法”为彩色电视技术标准,通称为NTSC制)5.数字电视广泛使用之前,世界上主要流行的三种模拟彩色电视制式:美国的NTSC制【加拿大、日本、韩国、中国台湾等】德国的PAL制【中国、英国、澳大利亚、西班牙等】法国的SECAM制【俄罗斯、波兰、伊拉克等】第三节当今广播电视技术1.数字电视的不同标准:美国—A TSC、欧洲—DVB、日本—ISDB、中国—HDTV(高清)2.我国广播影视“十五”计划中对我国广播电视的数字化提出了明确的时间表,将在2011年至2015年期间全面实现有线电视数字化的整体转换,到2015年我国将关闭模拟电视。

3.1995年9月27日—英国广播公司首先进行了数字音频广播4.1996年12月16日—中国数字音频广播在广东省佛山市广播电视中心试播第四节当今广播电视的国际传播1.国际电视兴起于20世纪80年代,国际电视的发展是延伸扩散的,先欧美后全球,先发达国家后发展中国家。