论沈从文的文学理想与社会理想

- 格式:docx

- 大小:18.87 KB

- 文档页数:2

第13章沈从文13.1 复习笔记一、沈从文概述1.沈从文及其著作(1)简介沈从文(1902~1988),原名沈岳焕,字崇文,湖南湘西凤凰县人。

祖母刘氏是苗族,其母黄素英是土家族,祖父沈宏富是汉族。

因此,沈从文的民族身份可以是此三个民族的任何一个,但沈从文本人却更热爱苗族,他的文学作品中有许多对于苗族风情的描述。

(2)著作早期有《蜜柑》《雨后及其他》《神巫之爱》等小说集。

1930年代之后,主要成集的小说有《龙朱》《旅店及其他》《石子船》《虎雏》《阿黑小史》《月下小景》《如蕤集》《八骏图》《从文小说习作选》《新与旧》《主妇集》《春灯集》《黑凤集》等,中长篇《阿丽思中国游记》《边城》《长河》,散文《从文自传》《记丁玲》《湘行散记》《湘西》,文论《废邮存底》及续集、《烛虚》《云南看云集》等。

2.沈从文的文学贡献:“湘西文学世界”的创造者沈从文的主要文学贡献是用小说、散文建造起他特异的“湘西世界”,并提出了人与自然“和谐共存”,本于自然、回归自然的哲学。

“湘西”代表的是健康、完善的人性,一种“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”,这正是他全部创作所负载的内容。

二、乡村叙述总体及其对照的世界1.“牧歌”情味的乡土小说与“五四”以来形成的表现压迫、愚昧、落后、挖掘民族精神创伤的传统乡土文学不同,沈从文是用“梦”与“真”构成文学图景,同文本外的现实丑陋相比照,让人们从这样的图景中去认识“这个民族过去伟大处与目前堕落处”,这是他诗体乡土故事的主旨。

这在沈从文1934年出版的代表作中篇《边城》里,推向了极致。

2.沈从文的人物形象沈从文作品里的女性形象柔美如水,这种生命形式可以用“恬淡自守”来加以概括。

男性形象则表现了原始的蛮性力量,在他的湘西人物序列里,男性军人往往是诚实、勇武、不驯服、有血性的。

3.“神性”的概念在沈从文的美学观念里,除了“人性”,还有“神性”的概念,即最高的人性。

经过他改写的佛经故事或民间传说,就特别地运用浪漫的手法来宣扬这种生命的哲学。

中国现代文学讲稿第十讲沈从文第一节“凤凰之子”沈从文一、“乡下人”的传奇沈从文(1902—1988),原名沈岳焕,湖南省凤凰县人。

1902年出生在凤凰城内一个旧式官吏家中,16岁时参加了本乡土著部队,在部队的六年中,他踏遍湘、川、黔边境各县和沅水流域,领略了数不尽的秀山丽水,见识了古朴奇特的风俗人情,广泛接触到士兵、农民、土匪、流氓、船夫、妓女、矿工、铁匠等下层人民,亲眼目睹了湘兵的勇猛威武,也感受到了嗜杀者的残酷暴戾,这些经历和见闻为他日后的创作打下了坚实的生活基础,年轻的沈从文过早地直面了生活中的鲜血和阴暗,反而促成了他后来追求真善美的艺术品格。

在军队生活的后期,沈从文的性格和经历开始逆转,他逐渐由贪玩转向好学,开始如饥似渴地学习书本知识。

五四之后新书报、新思想的影响增长了他支配自己生命的独立意识,给他带来了走上文学创作之路的真正契机。

1923年8月,沈从文来到北京,先是在北大当旁听生,后来经过超常的刻苦写作,成为中国文坛上崭露头角的青年作家,并收获了与大家闺秀张兆和的美好爱情。

1933年,沈从文接编《大公报.文艺副刊》,并主持《大公报》文艺奖,有力地扩大了京派的影响,后来曾任西南联大教授。

建国后,沈从文转业到了中国历史博物馆,开始潜心研究中国历史文物,并且在这个领域再创了生命的辉煌,1981年正式出版了中国第一部系统研究古代服饰的大型学术专著《中国古代服饰研究》,赢得了国内外学术界、读书界的高度评价。

1988年5月去世,终年86岁。

二、沈从文的文学理想沈从文生长的湘西沅水流域,地处湘、川、桂三省的交界,是土家族、苗族聚居的地方。

沈从文身上便有苗族血统。

这里地处偏远、经济文化落后,社会生活中古风犹存,某些方面甚至带有一定的原始性。

在半封建的中国社会,这是一个很独特的地方。

沈从文出身于当地的行伍世家,青年时当过兵,经年累月辗转于沅水流域各处,稔熟于此地的乡俗民情,热爱这里善良淳厚充满生命活力而又带有野蛮性的民风。

沈从文及其文学风格在30年代,老舍是风俗文化型作家,沈从文也是风俗文化型作家。

老舍写市井风俗文化,沈从文却是写乡土风俗文化。

沈从文文学主要以叙述他的故乡湘西农村特异的风俗人情而见长,并从中提升出自己的文化理念。

老舍是北京市井小说的开创者,而沈从文却是田园小说的集大成者。

沈从文(1902——1988),原名沈岳焕,祖籍湖南,苗族人。

早期曾经以休芸芸为笔名。

1902年生湖南西部凤凰县一个军人家庭,祖父曾经是曾国藩手下的一名提督。

1917年小学毕业,参加了当地的一只土著军队。

凤凰县位于湘、川、黔、鄂四省边界地带。

这里是土家、苗族等少数民族聚居地,这里的特殊的人情世态、风俗习惯不仅为沈从文提供了感性生活资源,而且还决定了沈从文的思想感情与小说的叙述格调。

沈从文总是自称是“乡下人”,其根源就在于此。

1922年,沈从文怀着“追求光明,追求知识”的理想,来到北京求学。

但是,大学没有接纳他这个远道而来的乡下青年。

于是,他在饥寒交迫的状态下了开始了自己的文学创作。

1924年起,开始在《晨报副刊》、《现代评论》、《京报·民众文艺》上发表作品。

1926年,出版小说、戏剧、散文集《鸭子》。

1931年,在青岛大学教“小说习作课”,他的创作也开始走向成熟。

期间写下了《月下小景》、《八骏图》、《从文自传》等著名作品,在文坛产生影响。

1934年编辑《大公报·文艺副刊》,并创作著名中篇小说《边城》,由此成为京派小说家的代表。

抗战爆发以后,在昆明西南联大任教,抗战胜利后,在北京大学任教。

解放以后,停止创作,在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,研究文物和古代服饰。

1988年逝世。

在30年代文坛上,沈从文最独特的文学贡献是田园小说创作。

他是现代中国文学田园小说的集大成者。

作为一个高产作家,他的作品数量比较多。

大概有150篇以上短篇小说,中长篇小说10部左右。

如果从题材上看,这些作品可以分为二类:1、都市小说。

论沈从文西南联大时期的散文创作20世纪中期,中国发生了巨变,沈从文是西南联大时期的一位非凡的文学家,展现了中国知识分子的精神状态。

沈从文的散文集“中国的精神”,直接反映了他的思想和观点,深刻地传达了当时中国学子的心境。

此次文章,将重点关注沈从文的散文创作,探讨其反映出的社会现实以及作者的精神状态。

沈从文的散文创作,一方面反映出激烈的危机意识,沈作品中的语言象征性而强烈,以强烈的社会讽刺和谴责,勾勒出一幅唉声叹气的世界社会态势。

他在《草草》一文中,痛责中国当时的腐朽制度,批判当局的腐败和无能:“中国究竟有救吗?当腐败的政府,贪婪的官僚,险恶的宗教还在这里统治,中国将永远无法振作。

它将徒劳地继续沉沦,而我们必须慢慢见证它的毁灭!”沈从文对中国当时社会状况的深刻揭露,以及对未来的危机意识,都被贯彻在他的散文当中。

另一方面,沈从文的散文创作反映了中国精神时代的矛盾,以及学子艰苦生活的深刻情怀。

在《今夜》一文中,他在描写站街的情景时,以细腻的语言,非常真实地再现了当时中国学子的心境:“街上的行人早已散去,一切都很安静,除了那缓缓而来的寒风,轻轻地拂过萧条的街,似乎带着学子心中的悲哀。

”此外,沈从文还勇于批判当时社会现实中人们失去理想的状况,因为他们失去了理想,而这些人们以理想来定义生活的意义,他希望大家能够重拾弃绝的理想:“让我们以年轻的热情,以革命的气息,以追求真理的意志,一起展开这样的旅程,走向光明,追求我们的理想和目标!”沈从文的散文创作是当时的中国文学发展的重要组成部分,也是中国近代文学史上最具有代表性的文学创作。

他的作品深刻地反映了当时社会现实生活中学子们在思想上、心理上和追求上的精神态度。

从他的作品中,可以看出他批判中国社会的失败,同时他对理想的追求也被深刻地表达出来。

沈从文以他在西南联大时期所创作的散文,留下了中国近代文学发展史上令人瞩目的精神遗产。

论沈从文小说中的爱与死作者:涂文萍来源:《北方文学》2018年第12期摘要:“爱与死”的文学主题连同沈从文的生命体验被巧妙地嵌入其笔下湘西世界的建构之中,成为疏解沈从文创伤感受的一个路径,是沈从文平衡自我生命的一种方式。

关键词:沈从文;爱与死;悖论;文学理想一、爱与死的呈示沈从文对于爱与死的言说集中体现在他对湘西世界的建构中。

“因为生存的枯寂烦恼,我自觉写男女关系时仿佛比写其他文章还相宜,对于这方面,我没有什么经验。

写这问题,可没有和我平时创作的态度两样,在男女因情感所起冲突中,我只尽我的观察,解释这必然的发展变化。

”[1](一)爱而不得,以身殉情沈从文的小说中不乏对情爱的生动摹写,其中常有恋人难以得到圆满的结局。

爱而不得,进而为爱付出生命的存在形式,承载了沈从文的审美寄托,成为其情爱书写的重要一端。

在《月下小景》中,两人将身体在爱的前提下互相交付,但依照本族人的习气,女人同第一个男子恋爱,却只许同第二个男子结婚。

灵魂与肉体之爱在习俗的强力下被分离,为了爱的完全,这双恋人咽下毒药,躺在野花铺就的石床上,静候药力发作。

小说《豹子·媚金·与那羊》中的恋爱男女则是由于离奇的延宕而殒身。

豹子终于找到了心中近乎完美的羊,媚金却因苦等他无果,误以为豹子变心而难过自杀,之后豹子也随媚金而去。

(二)爱之极致,生死两隔在沈从文笔下,恋人因爱而殉情赋予了情爱小说以哀婉的情调,而恋人生死两隔则使小说的悲剧色彩更加明晰。

《三个男人和一个女人》讲述了有关爱的传奇故事。

女人吞金死去,豆腐店老板相信只要七天之内得到男子的拥抱,死去的女人即能复活的传说,他将尸身从坟中背出,怜爱不已。

组成《爱欲》的三个故事也不同程度地表现出爱与死相互融合的关系。

在“被刖刑者的爱”中,妻子为了让丈夫一行人活下去,不惜自杀。

在“弹琴者的爱”中,貌美的寡妇恋上琴声,进而恋上残疾的弹琴者,最终因爱殒身。

此外,沈从文的小说中还有许多不直接探讨爱与死主题的篇目,却同样生发出对爱与死的深沉思考。

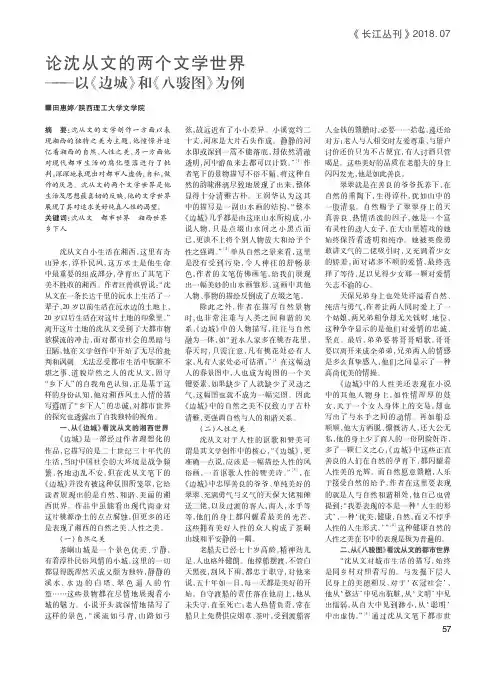

论沈从文的两个文学世界———以《边城》和《八骏图》为例■田惠婷/陕西理工大学文学院摘 要:沈从文的文学创作一方面以表现湘西的独特之美为主题,他憧憬并追忆着湘西的自然、人性之美,另一方面他对现代都市生活的腐化堕落进行了批判,深深地表现出对都市人虚伪,自私,做作的厌恶。

沈从文的两个文学世界是他生活及思想最真切的反映,他的文学世界展现了其对追求美好纯真人性的渴望。

关键词:沈从文 都市世界 湘西世界乡下人沈从文自小生活在湘西,这里有奇山异水,淳朴民风,这方水土是他生命中最重要的组成部分,孕育出了其笔下美不胜收的湘西。

作者汪曾祺曾说:“沈从文在一条长达千里的沅水上生活了一辈子,20岁以前生活在沅水边的土地上,20岁以后生活在对这片土地的印象里。

”离开这片土地的沈从文受到了大都市物欲横流的冲击,面对都市社会的黑暗与丑陋,他在文学创作中开始了无尽的批判和讽刺。

无法忍受都市生活中肮脏不堪之事、道貌岸然之人的沈从文,固守“乡下人”的自我角色认知,正是基于这样的身份认知,他对湘西风土人情的描写遵循了“乡下人”的忠诚,对都市世界的探究也透露出了自我独特的视角。

一、从《边城》看沈从文的湘西世界《边城》是一部经过作者理想化的作品,它描写的是二十世纪三十年代的生活,当时中国社会的大环境是战争频繁,各地动乱不安,但在沈从文笔下的《边城》并没有被这种氛围所笼罩,它给读者展现出的是自然、和谐、美丽的湘西世界。

作品中虽能看出现代商业对这片桃源净土的点点腐蚀,但更多的还是表现了湘西的自然之美、人性之美。

(一)自然之美茶峒山城是一个景色优美、宁静,有着淳朴民俗风情的小城,这里的一切都显得既浑然天成又颇为独特,静静的溪水、水边的白塔、翠色逼人的竹篁……这些景物都在尽情地展现着小城的魅力。

小说开头就深情地描写了这样的景色,“溪流如弓背,山路如弓弦,故远近有了小小差异。

小溪宽约二十丈,河床是大片石头作成。

静静的河水即或深到一篙不能落底,却依然清澈透明,河中游鱼来去都可以计数。

近现代文学研究6论沈从文独特的文学理想任亚娜在中国现代文学史上涌现的众多作家中,沈从文算是引人注目的一位了。

说他/引人注目0,不仅因为他是现代作家中成书最多的一个(作品结集约八十多部),而是他以自己特殊的审美视角、艺术气质绘出了具有独特乡土风情的风俗画卷)))湘西世界。

乡村生命形式的美丽以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然/和谐共存0的本于自然、回归自然的哲学。

湘西所代表的是一种健康、完善的人性,一种/优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式。

沈从文就是湘西人民情绪的表达者,又是具有特殊意义的乡村世界的表现者和反思者。

他认为/美在生命0,虽身处于虚伪、自私和冷漠的都市,却醉心于人性之美,他的作品充满对人生的隐忧和对生命的哲学思考。

这也使他在中国现代文学史上处于特殊地位并备受冷落而成为文学理想的寂寞者。

是什么使这位/湘西世界0的歌者遭受非议并在文坛引起争论呢?遍览其作品,我们便不难发现,沈从文在作品中反复咏唱着一个异于时代的文学主流的主题:人性。

在53从文小说习作选4代序6中,他公开表白:/这世界上或有想在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。

我只想造希腊小庙。

选山地作基础,用坚硬石头堆砌它,它别致、结实、匀称,形体虽小而不纤巧,是一座有灵性的建筑。

这庙里供奉的是人性。

我要表现的本是一种-人生的形式.,一种优美、健康、自然,而又不悖乎人生的人性形式0。

沈从文/爱世界、爱人类0。

造文学的/希腊小庙0,供奉/优美、健康、自然0,而又不悖乎/人生0的/人性0就成了沈从文文学征程的最高理想和追求,并以自己独特的审美情趣用毕生向这理想迈进。

沈从文生于荒僻而风光如画、富有传奇性的湘西凤凰县,他身上流着苗、汉、土家各族的血液,这给他带来特殊的气质,带来多彩的幻想和少数民族在长期受压的历史积淀的沉忧隐痛。

从少年时期沈从文就熟读社会这本大书,生命的智慧多半直接从生活中得来。

过早从戎并面对残酷的现实社会,血雨腥风的洗礼,使他不愿在作品中再现人类极端野蛮愚昧的丑恶面,继而转向讴歌人性中美的一隅。

沈从文文学理想的寂寞要点:1、表现其文学理想寂寞的散文代表作及其共同点:《湘行散记》、《湘西》共同点:第一,将湘西的人生方式,通过景物印象与人事哀乐一一传诉,比小说更集中。

第二,比小说更有直接的历史感受,因此有更多的感慨和议论。

(P220,P221)2、沈从文的文学理想:五四文化运动中关于“人的文学”和“国民性改造”以至“美育代替宗教”的结合,即沈从文的文学理想的人性立场。

主张由文化改造人、改造生命、改造民族,而不是由革命来完成。

沈从文曾说:“这世界上或有想在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。

我只想造希腊小庙。

选山地作基础,用坚硬石头堆砌它。

精致、结实、匀称,形体虽小而不纤巧,是我的理想的建筑,这庙里供奉的是人性。

”显然,这理想的建筑就是沈从文的文学理想,而“人性”则是其文学理想的核心。

至三十年代起沈从文开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》、《长河》、散文集《湘行散记》等。

他以“乡下人”的主体视角审视当时城乡对峙的现状,批判现代文明在进入中国的过程中所显露出的丑陋。

从作品到理论,沈从文后来完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然“和谐共存”的,本于自然,回归自然的哲学。

“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美和健康和自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。

沈从文的散文提出了两种历史即统治阶级的书面历史和人民的无言历史的观念。

他没有从社会革命和阶级解放的途径来追寻原因,却从改造民族的角度寄托他的文学理想。

他企图湘西世界保存的那种自然生命形式作参照,来探求“民族品德的消失与重造”。

他不进入革命性改造中国的一途,而主张经由文化改造人、改造生命、改造民族。

这个理想无疑是美好的,但在那个时代却几乎不可能完成。

3、为什么沈从文的文学理想是寂寞的:一:沈从文对文学提出的两个否定性要求,文学与政治绝缘;文学与商业绝缘。

浅谈《边城》中寄予的社会理想[摘要]:《边城》被誉为中国现代文学史上最纯净的一个小说文本。

作者不满湘西黑暗、罪恶的统治,忍受不了既定的生活道路,从乡间跑到城市,但他又发现了城里人的庸俗市侩,这令他深恶痛绝,转而怀念起湘西那未完全被现代文明污染的人性美、人情美。

对理想的追求中体验到迷茫与现实的堕落,造成沈从文社会理想中的深刻矛盾,他通过种种矛盾的叙述,寄予了自己独特的社会理想。

他的这种社会理想是希望用古老的湘西文化给这个颓废腐败的中华民族带来一股清新的气息、一种蓬勃的原始生命力。

[关键词]:《边城》沈从文社会理想关于《边城》的主旨,沈从文曾经指出:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美、健康、自然’而不悖乎人性的人生形式。

”从《边城》中可以折射出他至善至美的文学理想,探求人性的文学立场。

一、从乡村走向城市的生活和思想背景(一)向往理想中的城市青少年时代的沈从文,经常目睹发生在家乡的饥荒、暴乱与杀人越货的情景,不满湘西黑暗、罪恶的统治,从小就产生了人性、人道主义思想,并且产生了到大城市找寻理想的想法。

沈从文离家的导火线是“本地的几个绅士财主,都看中了他,想纳他作女婿,熊捷三这位湘西头号人物也有意把自己的女儿嫁给他,亲上加亲,这其实是一种策略,那些在当地称王称霸的人,以联姻的方式,建立和巩固自己错综复杂的统治网络。

但个性独立的沈从文却不肯入那个‘富贵牢笼’,居然还有了自己的‘初恋’。

”他爱上了一个女孩子,并深信她也爱着自己。

沈从文最后毫无商量余地的对熊捷三说:“那不成,我不作你的女婿。

也不作店老板的女婿。

我有计划,我得按照自己的计划去。

”沈从文的思想和《边城》中傩送的思想是一样的,他其实需要的是自由的生活,想出去闯荡,不愿按照设计好的乡间绅士的道路走下去,要从那份既定的庸俗生活中逃出来,同时也是出于对滥用权力、残害百姓,且活得糊涂而悲惨的大小统治者的憎恶。

沈从文最终毅然走出了湘西,思考着更为严肃的人生问题、社会问题,寻求生命独立的价值,承担了较一个乡村绅士远为重要的人生责任。

论沈从文《边城》的审美内涵沈从文特别善于揭示这些一代一代流传的古风习俗人情世态所包含的人情美和人性美,令人神往,令人惊叹。

加上沈从文运用泥味土香十足的方言土语,这更使他的充满浓郁的湘西地方特色。

下面小编给大家带来论沈从文《》的审美内涵。

希望能够帮到大家。

论沈从文《边城》的审美内涵摘要:《边城》是沈从文“湘西小说”的代表作品。

沈从文在作品中构筑了一个质朴而又清新的世界,表现了“优美,健康,自然,而又不悖乎人性的人生形式”,使人真切感受到了湘西自然、人情和人性的美。

本文将从环境、爱情、人性三个方面分析《边城》的审美内涵。

关键词:边城环境爱情人性审美内涵沈从文是现代史上最杰出的作家之一,是“京派”的领袖人物。

沈从文是一富于诗性的作家,更是一个理想主义者。

《边城》是沈从文先生写于1934年的中篇小说,是一部充溢着浓浓湘西乡土味、乡土情的佳作。

欣赏《边城》带给读者的美:其一山水美,其二人情美,其三人性美。

作品没有惊心动魄的社会巨变和激烈复杂的矛盾冲突,但风格深远自然、清灵纯朴、和谐隽永,如一幅美丽的乡村图画,让读者低徊沉醉,流连忘返,渗透着一种特殊的审美情趣。

一、精神神庙的湘西美《边城》开篇便将读者引领到湘西的一片旖旎风光中。

湘西地处川、湘、黔三省交界,边城茶垌较少受到现代都市资本主义文明的侵蚀。

加之那里是少数民族杂居,受过去统治者大汉族主义压迫,增加了少数民族的内聚力和团结性,而民族内的阶级、等级观念相对淡薄。

边城依山傍水,远离尘嚣,和平安详,如世外桃源。

白塔下的老人、女孩和黄狗居住在一条小溪边,“溪流如弓背……清澈透明……”这座小小的山城,鸟语花香,青山翠竹。

古朴的吊脚楼,耸立的小白塔,大自然的生命季节循环不息,大自然的美令人陶醉,而大自然养育出的子民更令人赞叹。

如此自然的神来之笔在《边城》随处可见,文字美传递着环境美。

沈从文的故乡就是湖南湘西的凤凰县,这是一个美丽的小城,古朴的民居与青山绿水浑然天成,现已成为是我国一个著名的旅游点。

浅析沈从文文学作品中的“湘西世界”论文沈从文作为中国乃至世界20世纪初颇具影响力的乡土作家,沈从文文学作品中的湘西是他生命的起点。

下面是店铺带来的关于沈从文文学作品中的“湘西世界”论文的内容,欢迎阅读参考!沈从文文学作品中的“湘西世界”论文篇1:《浅析沈从文文学作品中的“湘西世界”》【论文关键词】沈从文文学“湘西世界”【论文摘要】在对沈从文进行深入的阐释与研究中,他笔下的“湘西”世界无疑是人们最为关注的重心。

与整个沈从文研究的发展相应,人们对“湘西”世界的认识与理解也呈现出一个不断深入与丰富,多元与复杂的状态。

沈从文研究从其创作伊始到21世纪的今天,可谓几经曲折变化。

时至今日,沈从文研究在中国现代文学研究领域日渐成为了一门显学。

沈从文研究呈现出日渐完备成熟,多元丰富,不断推进的良性状态……而在对沈从文进行深入的阐释与研究中,他笔下的“湘西”世界无疑是人们最为关注的重心。

具体而言,对沈从文笔下的“湘西”世界的认识呈现出几种这样的态势。

建国前,人们多注重肯定其湘西世界所特有的朴质自然、和谐优美的人生情趣与牧歌风味。

同时,也注意到湘西世界所具有的意义和价值。

建国后到新时期,其湘西世界与沈从文整个创作一块归于另类而湮没无闻。

新时期以来,随着沈从文热的悄然而起,人们对“湘西”的认识与理解、阐释与发掘则呈现出多元丰富,不断深入的状态。

首先,是沈从文创作中“湘西”与都市相对而在的意义与价值的发现。

凌宇的《从边城走向世界》作为国内第一部对沈从文创作进行系统研究的专著,就将湘西作为与“沉落的都市”而对立存在的“生命多方的乡村世界”进行了具体的分析,对沈从文创作的总体框架和基本特点做了整体性的把握,并充分认识到了“湘西”世界构成的复杂性与丰富性。

他认为,那里不仅“跃动着的原始生命活力”,而且呈现了“与世沉浮的乡村灵魂”;不仅悲悯着“巨压下的性格变异”的苦难,而且也在积极地“向生命的神性凝目”。

同时,凌宇还从广阔的文化背景与生存视阈中,对湘西世界中所独有的苗族文化在上个世纪二三十年代特殊语境中所具有的意义与价值进行了发掘与精辟的分析。

论沈从文的文学理想与社会理想

摘要:沈从文的小说具有强烈的个人风格。

身处喧嚣、冷漠、自私的城市生活中时,他依然追求人性美,于是他只能到自己的文学世界中去追寻一种近乎完美的“世外桃源”。

他曾说:“这世界或有在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我,我只想造希腊小庙。

选小地作基础,用坚硬石头堆砌它。

精致,结实、对称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑,这庙供奉的是“人性”。

于是他便沉醉于自己的理想国中。

而在当时中国的国情下,这种乌托邦式的生活是不能存在的。

于是他只能通过文学来寄托自己的社会理想。

关键词:沈从文、文学理想、社会理想

正文:

一、沈从文的个人经历与其文学理想

青年时代的沈从文,由于经常目睹发生在家乡的饥荒、暴乱与杀人越货的场景,不满湘西的黑暗统治,产生了人道主义思想,并且萌生了去城市生活的想法。

据说他离开家乡的导火线是当地的几个乡绅同时看上了他,想纳他为女婿。

而他为了追求自由独立的生活,摆脱既定的庸俗生活,毅然离开湘西,走向都市。

而当他真正到了城市后,越发感觉到城市的自私、市侩与腐化堕落。

这一切令他感到失望。

于是他又想念昔日湘西未被现代文明污染的人性美与人情美,他想用自己的笔把这种清新恬淡的生活表现给世人看,给这个日益功利的社会带去一种清新的气息。

然而他又深知古老的湘西文化并不是十全十美的,他充斥着落后与愚昧。

于是他不得不构筑一种理想世界以把充满人性美的生活展示给人看。

他以“乡下人”的主体视角审视当时城乡对峙的现状,更是以“乡下人”的固执和顽强意志去追寻充满着美与和谐的世外桃源。

他说:“这世界或有在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我,我只想造希腊小庙。

选小地作基础,用坚硬石头堆砌它。

精致,结实、对称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑,这庙供奉的是“人性”。

”他通过描写以湘西生活为题材构建的理想国赞美人性美,以给人们带来强烈的心理震撼。

其笔下的乡村世界是在与都市社会对立互参的总体格局中获得表现的,而都市题材下的上流社会人性的扭曲他是在人与自然契合的人生理想的烛照下获得显现,正是他这种独特的价值尺度和内涵的哲学思辨,建起了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁,也正由于这种对以金钱为核心的“现代文学”的批判,以及对理想浪漫主义的追求,使得沈从文颇有“乡土小资”的淡淡情调。

他主张作家应该远离政治、远离党派,追求一种永恒的文学,也沉溺于自己的“希腊神庙”中。

并希望用自己构筑的世外桃源给愈发麻木的城市人带去心灵的震撼,带给人们心灵的洗礼,召唤人们回归充满人性与人情美的社会。

这也是他人道主义与人文主义的表现。

二、沈从文的社会理想

对于沈从文的社会理想,苏雪林曾经这样做过解释:“想是什么?我看就是想借助文字的力量,把野蛮人的血液注射到老态龙钟、颓废腐败的中华民族身体里去,使他们兴奋起来,年轻起来,好在20世纪舞台上与别个民族争生存的权利”。

他想把这种野蛮的气质当做火焰去引燃中华民族奋斗的气焰。

追求陶渊明‘桃花源’式的和谐、美满、朴素的生活方式是几千年来中国知识分子的一个传统,从另一角度讲,也是中国知识分子逃避现实苦难和精神思索的集体无意识的长期沉淀。

这种逃避带来的最大后果是它可能促使作家慢慢退守

到那纯美、自然的田园世界,把对人性的、生命的美变成一种把玩和自怜。

而现实毕竟是难以超越的,沈从文对湘西社会中同样存在的欺凌、压榨、愚昧、黑暗无法视而不见。

这些黑暗的事物正是爱与美的摧残者,它们同时摧折着沈从文的心灵。

这其中,隐藏着作者对社会,对人性深深的悲痛。

他以怀旧的形式,以浪漫主义的手法来表达他的人生理想,同时也表达了他对民族性格和正直善良的人性湮灭的忧虑。

我们应该抱着这样的信念去品味他的作品:“我的读者应是有理性,而这点理性便基于对中国现代社会变动有所关心,认识到这个民族的过去伟大处与目前堕落处,各在那里很寂寞的从事于民族复兴大业的人。

这作品或者只能给他们一点怀古的幽情,或者只能给他们一次苦笑,或者又将给他们一个噩梦,但同时说不定,也许能给他们一种勇气和信心!”看了他的题记,就会明白他的追求是出于一种清醒而深刻的自觉。

沈从文所处的时代,正是封建军阀及国民党反动派实行黑暗统治的时候。

在这种特殊的时代中,他只能以一个艺术家的眼光、头脑去观察、去思考。

他怀念、留恋那虽然闭塞、保守、落后却秀丽、安宁、纯朴的一角小隅,更想以一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”来作相互的叙述,便使人们认识到这个民族的过去伟大处与目前堕落处,使中华民族兴奋起来,年轻起来。

于是他把目光投向养育他的那片土地,以几乎全副笔力去赞颂那美好的自然、雄强的生命力和纯洁朴实的人性,努力寻觅一种能燃烧起民族前进动力的美好品质,希望给民族的新生注入一些新鲜的血液。

乱世文章,虽未能化作匕首投枪,摇旗呐喊,作为一个清醒的有良知的作家,沈从文先生忧思浓郁,别有寄托,单纯、固执地作着自己的努力。

因此说,沈从文的文学理想与社会理想是是相互贯通的,他构筑一种理想与幻想的世界,并在其中宣扬至真至纯的人性美的光辉以激起中华民族的奋起。