差序格局 (2)

- 格式:ppt

- 大小:1007.00 KB

- 文档页数:29

差序格局的理解

差序格局主要指的是在亲属关系、地缘关系等社会关系中。

这种差序格局的结构方式普遍存在于中国传统社会之中。

其中,父子、兄弟关系是最基本的关系,是“差序格局”的模板,其他各个层次都从这里获得其构造原则,如同乡关系、师徒关系、君臣关系等。

如何理解这种差序格局呢?

第一,同心圆水波纹。

以自己为中心像水波纹一样推及开,愈推愈远,愈推愈薄且能放能收,能伸能缩的社会格局,且它随自己所处时空的变化而产生不同的圈子。

同心圆水波纹

第二,蜘蛛结构网。

以自己为中心,形成一个同心圆蜘蛛网,构织自己的亲属关系,但是没有一个网所罩住的人是相同的。

以自己为例,自己的父母、孩子、亲属关系与孩子的父母、孩子、亲属关系是大不相同的。

因此,每一个网络有个“自己”为中心,各个网络的中心都不同。

蜘蛛结构网

最后,以费孝通先生的一句话结束:在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个推出去的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的网络。

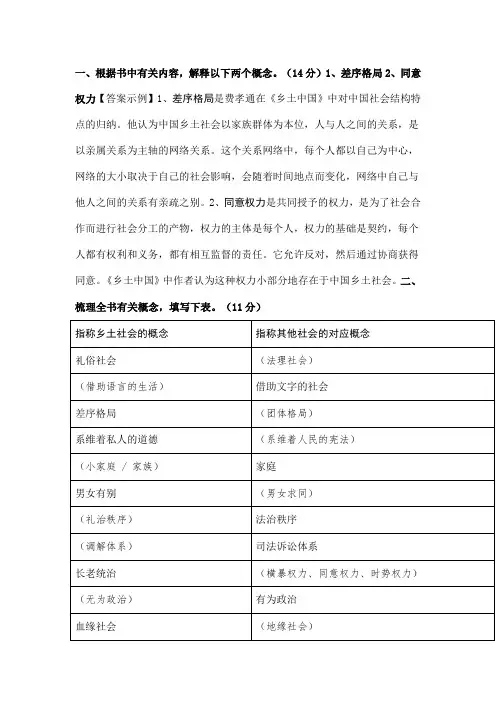

一、根据书中有关内容,解释以下两个概念。

(14分)1、差序格局2、同意权力【答案示例】1、差序格局是费孝通在《乡土中国》中对中国社会结构特点的归纳。

他认为中国乡土社会以家族群体为本位,人与人之间的关系,是以亲属关系为主轴的网络关系。

这个关系网络中,每个人都以自己为中心,网络的大小取决于自己的社会影响,会随着时间地点而变化,网络中自己与他人之间的关系有亲疏之别。

2、同意权力是共同授予的权力,是为了社会合作而进行社会分工的产物,权力的主体是每个人,权力的基础是契约,每个人都有权利和义务,都有相互监督的责任。

它允许反对,然后通过协商获得同意。

《乡土中国》中作者认为这种权力小部分地存在于中国乡土社会。

二、梳理全书有关概念,填写下表。

(11分)三、在第二章“文字下乡”中有“李长吉要在这束缚中去求比较切近的表达,难怪他要呕心沥血了”一句,请问:李长吉是什么人?作者写这句话的作用是什么?(15分)【答案示例】①李长吉就是唐朝诗人李贺,长吉是他的字。

②作者写这句话是为了说明语言的束缚和局限,语言会公式化,不一定能够准确表达人与人之间的情意,所以作者认为在中国乡土社会,不但文字多余,连语言都并不是传情达意的唯一象征体系。

四、以下是“礼治秩序”一章有关内容的解说,与原文说法不符的一项是( D )(10分)A.法律还得靠权力来支持,还得靠人来执行,法治其实是“人依法而治”,并非没有人的因素。

B.礼和法维持规范的力量是不相同的。

法律靠国家的权力来推行,礼则是依靠传统来维持。

C.礼治实施的前提是传统可以有效地应付生活问题。

乡土社会满足了这前提,因此它的秩序可以用礼来维持。

D.法治和礼治可以同时存在于一个社会情态中。

现代社会虽然变迁很快,但是礼治依然可以作为法治的辅助和补充。

【解析】根据本章最后一段“法治和礼治是发生在两种不同的社会情态中”,“礼治社会是并不能在变迁很快的时代中出现的,这是乡土社会的特色”等表述,可以推知D项与原文不符。

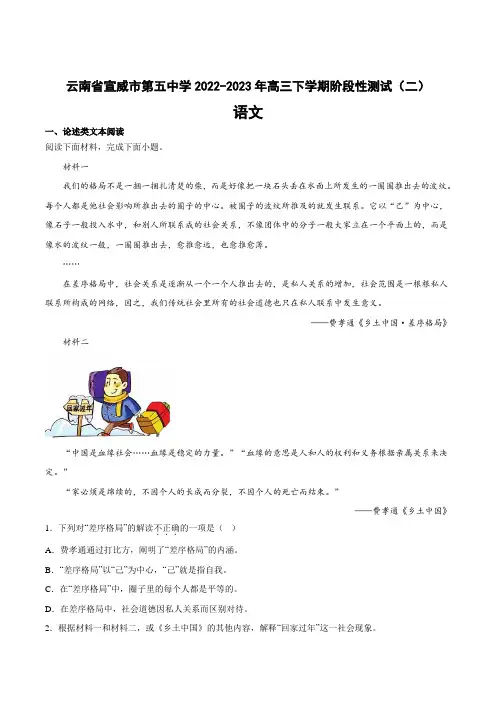

云南省宣威市第五中学2022-2023年高三下学期阶段性测试(二)语文一、论述类文本阅读阅读下面材料,完成下面小题。

材料一我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。

每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。

被圈子的波纹所推及的就发生联系。

它以“己”为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一般,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

……在差序格局中,社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人关系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的网络,因之,我们传统社会里所有的社会道德也只在私人联系中发生意义。

——费孝通《乡土中国·差序格局》材料二“中国是血缘社会……血缘是稳定的力量。

”“血缘的意思是人和人的权利和义务根据亲属关系来决定。

”“家必须是绵续的,不因个人的长成而分裂,不因个人的死亡而结束。

”——费孝通《乡土中国》1.下列对“差序格局”的解读不正确...的一项是()A.费孝通通过打比方,阐明了“差序格局”的内涵。

B.“差序格局”以“己”为中心,“己”就是指自我。

C.在“差序格局”中,圈子里的每个人都是平等的。

D.在差序格局中,社会道德因私人关系而区别对待。

2.根据材料一和材料二,或《乡土中国》的其他内容,解释“回家过年”这一社会现象。

二、文学类阅读-单文本阅读下面的文字,完成下面小题。

复活(节选)列夫·托尔斯泰每一条河都是有的地方河身狭窄,水流湍急;有的地方河身宽阔,水流缓慢;有的地方河水清澈,有的地方河水浑浊,有的地方河水冰凉,有的地方河水温暖。

人也是这样。

每一个人都具有各种人性的胚胎,有时表现这一种人性,有时表现那一种人性。

他常常变得面目全非,但其实还是他本人。

有些人身上的变化特别厉害。

聂赫留朵夫就是这一类人。

这种变化,有的出于生理原因,有的出于精神原因。

在第一次探望卡秋莎以后,他体会到一种获得新生的庄严而欢乐的心情。

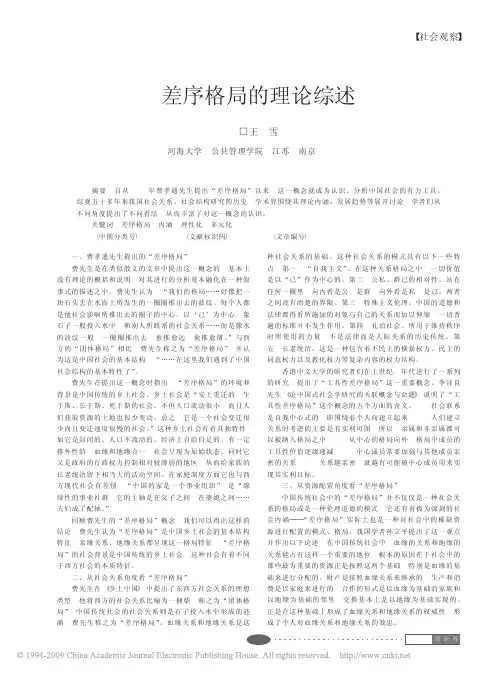

差序格局一、差序格局的提出费孝通先生解剖中国传统社会,使用的是社会结构分析方法,这是社会学通用的方法。

在费先生之前,法国社会学家涂尔干(迪尔凯姆)就曾用"有机团结"和"机械团结"两个概念区分传统社会和现代社会。

费先生为更准确地区分中国传统社会和现代社会,提出了"差序格局"和"团体格局"概念,其中"差序格局"尤可谓是费先生的独创,并被国际社会学界所接受。

二、差序格局的概念和内容1、费孝通对差序格局的基本定义“我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。

每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。

被圈子的波纹所推及的就发生联系。

每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

”“每一家以自己的地位作为中心,周围划出一个圈子,这个圈子的大小要依着中心势力的厚薄而定。

”“以己为中心,像石子一般投入水中,和别人所联系成的社会关系,不像团体中的分子一般大家立在一个平面上的,而是像水的波纹一样,一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

”简单来说就是描述亲疏远近的人际格局,如同水面上泛开的涟晕一般,由自己延伸开去,一圈一圈,按离自己距离的远近来划分亲疏。

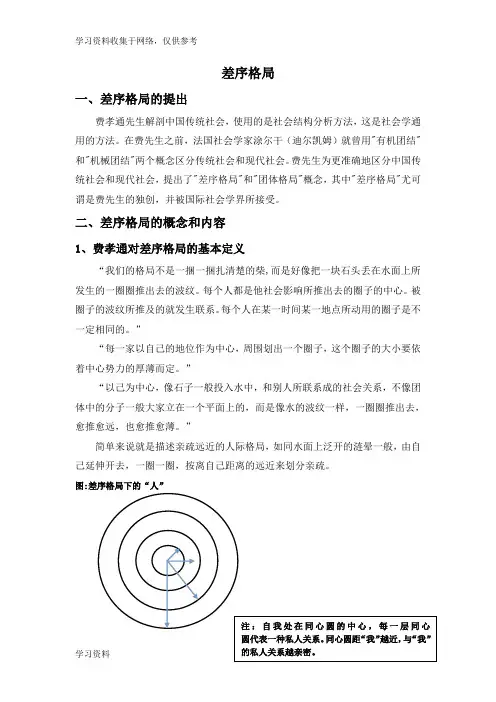

图:差序格局下的“人”注:自我处在同心圆的中心,每一层同心圆代表一种私人关系。

同心圆距“我”越近,与“我”2、差序格局的四个要点第一,差序格局以每个人自己为中心;第二,差序格局的大小取决于自己的社会影响;第三,差序格局随着时间地点而变化;第四,波纹的远近表示关系的亲疏,越远关系越薄。

3、差序格局的表现(一)生活层次费孝通举乡土社会中的亲属关系和地缘关系作为差序格局的表现,这两个例子都在说明差序格局可大可小,且会伸缩变化,其大小及变化都取决于处在差序格局中心的自己的社会影响或者说社会势力的大小及变化。

(1)亲属关系我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。

《乡土中国》高考文学类文本阅读练习及答案(二)四、本大题共3小题,共13分。

阅读《乡土中国》节选,完成15-16题。

为什么我们这个最基本的社会单位的名词会这样不清不楚呢?在我看来却表示了我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。

每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。

被圈子的波纹所推及的就发生联系。

每个人在某一时间某一地点所动用的圈子是不一定相同的。

我们社会中最重要的亲属关系就是这种丢石头形成同心圆波纹的性质。

亲属关系是根据生育和婚烟事实所发生的社会关系。

从生育和婚姻所结成的网络,可以一直推出去包括无穷的人,过去的、现在的和未来的人物。

我们俗语里有“一表三千里”,就是这个意思,其实三千里者也不过指其广袤的意思而已。

这个网络像个蜘蛛的网,有一个中心,就是自己。

我们每个人都有这么一个以亲属关系布出去的网,但是没有一个网所罩住的人是相同的。

在一个社会里的人可以用同一个体系来记认他们的亲属,所同的只是这体系罢了。

体系是抽象的格局,或是范畴性的有关概念。

当我们用这体系来认取具体的亲亲戚戚时,各人所认的就不同了。

我们在亲属体系里都有父母,可是我的父母却不是你的父母。

再进一步说,天下没有两个人所认取的亲属可以完全相同的。

兄弟两人固然有相同的父母了,但是各人有各人的妻子儿女。

因之,以亲属关系所联系成的社会关系的网络来说,是个别的。

每一个网络有个“己”作为中心,各个网络的中心都不同。

在我们乡土社会里,不但亲属关系如此,地缘关系也是如此。

现代的保甲制度是团体格局性的,但是这和传统的结构却格格不相入。

在传统结构中,每一家以自已的地位作中心,周围划出一个圈子,这个圈子是“街坊”。

有喜事要请酒,生了孩子要送红蛋,有丧事要出来助殓、抬棺材,是生活上的互助机构。

可是这不是一个固定的团体,而是一个范围。

范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定。

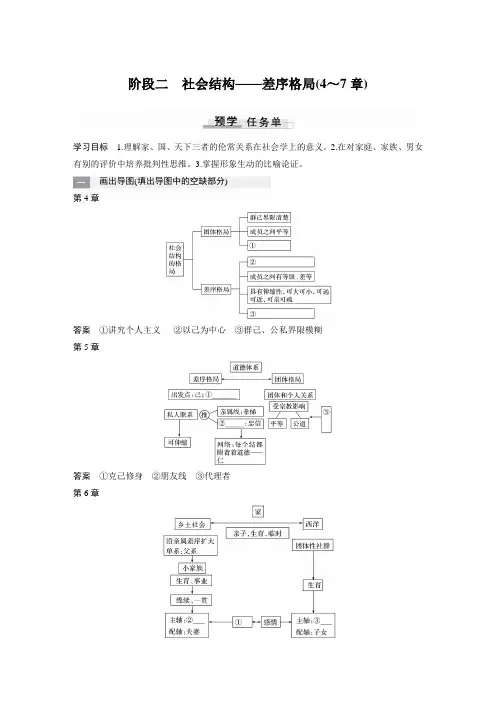

阶段二社会结构——差序格局(4~7章)学习目标 1.理解家、国、天下三者的伦常关系在社会学上的意义。

2.在对家庭、家族、男女有别的评价中培养批判性思维。

3.掌握形象生动的比喻论证。

画出导图(填出导图中的空缺部分)第4章答案①讲究个人主义②以己为中心③群己、公私界限模糊第5章答案①克己修身②朋友线③代理者第6章答案①事业②父子、婆媳③夫妻第7章答案①亚普罗式②浮士德式理解概念1.团体格局:________________________________________________________答案指由若干人组成一个个团体,各成员间界限清晰、关系平等的社会格局。

2.差序格局:_________________________________________________________答案指在血缘、地缘关系中以己为中心,具有亲疏远近且能伸缩的社会格局。

3.亚普罗式的文化:_______________________________________________________答案这种文化认定宇宙的安排有一个完善的秩序,这个秩序超于人力的创造,人不过是去接受它,安于其位,维持它。

4.浮士德式的文化:________________________________________________________答案这种文化把冲突看成存在的基础,生命是阻碍的克服;没有了阻碍,生命也就失去了意义;把前途看成无尽的创造过程,不断的变;恋爱是一项探险,是对未知的摸索,恋爱的持续依赖于推陈出新,不断地克服阻碍,也是不断地发现阻碍,要得到的是这一个过程,而不是这一过程的结果。

探讨问题1.“差序格局”是《乡土中国》中最重要的一个概念,它为什么重要?它对认识当今社会有什么意义?答:________________________________________________________________________答案(1)原因:它是对中国传统社会人际关系的总结和概括。

差序格局中的界圈及其文化存在论文推荐文章我国当前社会存在的潜在问题及其分析论文热度:如何处理当代中国婚姻中的危机问题论文热度:论当代中国先进文化民族化及其实现路径论文热度:关于退休的经典散文诗歌热度:大学生入党志愿书1500字热度:“差序格局”一词是费孝通老先生提出的,旨在描述亲疏远近的人际格局,如同水面上泛开的涟晕一般,由自己延伸开去,一圈一圈,按离自己距离的远近来划分亲疏。

以下是店铺为大家精心准备的:差序格局中的界圈及其文化存在相关论文。

内容仅供参考阅读,希望能对大家有所帮助!差序格局中的界圈及其文化存在全文如下:内容提要:费孝通教授60 年前提出的“差序格局”理论对研究传统中国的社会结构意义深远。

它来源于血缘差序,运用于社会关系。

其中,存在着一个依据血缘差等划定的“界圈”。

这一“界圈”不仅将差序格局从总体上划分为“内圈”和“外圈”这亲疏明显的两大部分,对人们的社会互动影响甚巨,而且还演变成一种观念文化,广泛存在于非血缘的群体中,成为传统乃至当代中国社会结构的重要特征。

关键词:差序格局血缘差序社会关系界圈文化存在血缘差序和关系格局费孝通教授提出的“差序格局”,最初来源于宗族的血缘差等结构,一种生物学意义上的血缘差序。

由于传统中国对宗族血缘群体有很强的认同感,致使这一血缘差序很自然地转化成了宗族成员之间的社会关系格局和社会互动准则。

1. 差序格局费孝通教授是从社会关系的角度来分析传统中国的社会结构、并进而提出“差序格局”的。

他认为,传统中国的社会结构“好象把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。

每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。

被圈子的波纹所推及的就发生联系。

”①人与人之间联系的紧密程度,也与两者在这种“波纹圈”中相距的远近来决定。

也就是说,一个人和别人之间的亲疏关系,就像水的波纹一样,以自己为中心,“一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄。

”②费孝通教授还将传统中国的“差序格局”与西方社会的“团体格局”进行了对比分析,进一步阐明了传统中国的这一结构特征。

差序格局中的名词解释差序格局是社会学和经济学中一个重要的概念,用于描述社会或经济中人们所处的不平等和差距。

在这种格局中,社会或经济结构被分为不同层次,不同层次之间存在着较大的差距和差异。

差序格局有时也被称为“等级制度”,是指社会或经济中的一种等级和层级关系。

在差序格局中,个体或群体的地位和回报不同,并且这种差异具有持续性和稳定性。

根据个体或群体在社会或经济中的地位和权力,他们可以享受不同的资源、机会和特权。

这种差异往往导致社会或经济的不平等和不公平。

差序格局通常与社会阶层和社会流动相关联,其中社会阶层是根据人们的地位和职业差异而形成的。

在差序格局中,有几个重要的名词需要解释。

首先是“地位”,它指的是个体或群体在社会或经济中所处的位置。

地位不仅仅指个体的社会地位,还包括职业地位、经济地位和政治地位等。

地位的高低决定了一个人在社会或经济中的权力和影响力。

第二个名词是“回报”,指的是个体或群体获得的经济和社会资源、权益以及其它优惠条件。

回报通常体现为财富、地位、权力和社会地位的差异。

在差序格局中,地位和回报往往是相关联的,地位越高,回报越多。

第三个名词是“资源”,它指的是个体或群体可以利用的各种物质和非物质的资源,包括财富、权力、社会关系、教育和技能等。

资源的不平等分配是差序格局的一个重要特征,资源的稀缺性和分布不均会导致差序格局的存在。

第四个名词是“机会”,它指的是个体或群体获得资源或回报的机会。

在差序格局中,机会分配不平等,一些人由于其所处的地位而拥有更多的机会。

这使得差序格局在一定程度上固化,并对社会的流动性产生影响。

差序格局在现代社会中普遍存在,它不仅是个体或群体之间的差异,也是产生社会动力和发展的重要因素。

然而,过度的差序格局也会带来社会不稳定和冲突。

因此,如何调整和平衡差序格局,使社会更加公平和平衡,成为一个重要的课题。

总之,差序格局是社会学和经济学中的一个重要概念,用于描述社会或经济中存在的不平等和差异。

《乡土中国》助读资料——书中名词解释1.家族:乡土社会中的“家”是具有长期可延续性,具备生育功能、政治功能、经济功能、宗教功能等,遵循单向父系扩大原则,排斥普通情感的可伸缩的事业组织。

2.家庭:“家庭”即人类学中所界定的由亲子关系所构成的,以夫妇为主轴,两性合作,主要担负生育功能的,具有临时性和短暂性的生育社群。

3.社会圈子:“社会圈子”指差序格局中所形成的社群,相当于“小家族”。

4.社群:“社群”指一切有组织的人群。

本书中以“社群”来代替普通所谓“团体”。

5.事业组织:“事业组织”指中国乡土社会中的家族或家庭,具有以下特点:(1)在生育、政治、经济、宗教等功能上具有绵延性;(2)主轴在父子、婆媳之间,夫妇是配轴;(3)这两轴都因事业的需要排斥了普通的感情,讲求纪律。

6.生活堡垒:“生活堡垒”指西洋家庭团体。

此类家庭里,夫妇是主轴,共同经营生育事务,两性之间的感情是家庭凝合的力量,家庭是人获取生活安慰的中心。

7.道德观念道德观念是在社会里生活的人自觉遵守社会行为规范的信念,包括行为规范、行为者的信念和社会的制裁。

内容是人和人关系的行为规范,是依着该社会的格局而决定的。

8.代理人代理者是团体格局社会中执行团体意志的人。

9.差序格局:差序格局是中国乡土社会的一种社会格局。

特点是:(1)个体是其社会影响推出去的圈子的中心,被圈子波及就发生联系;(2)圈子范围大小依据中心势力的厚薄决定,具有伸缩能力;(3)每个人在某时某地动用的圈子不同。

10.团体格局:团体格局是西方社会生活中人与人关系的一种格局。

特点是:(1)团体由个体组成;(2)个体对团体的关系相同,事先规定团体中的组别或等级分别;(3)团体界限分明。

11.男女有别在乡土社会中,为了寻求稳定的社会关系,男女之间的接触交往有严格限制,进而实现两性之间的隔离,阻止两性间的激动性感情给稳定秩序带来危害。

传统社会中主要表现为强调男女应严守封建礼教等。

12.男女求同“男女求同”强调两性之间在相异的基础上,寻求互相的充分了解,获得感情的激动,进而获得强大的生命力和深刻的生活意义。

差序格局【内容概述】在很多人看来,乡下佬最大的毛病是“私”,比如说“各扫自己门前雪,莫管他人屋上霜”;爱占小便宜,不爱管闲事,以及现在频频被人指摘的腐败问题,都可以归结到“私”。

这些所谓的“私”的问题其实就是一个群、己的界限怎样去划分的问题?我们传统的划法,自然和现代西方的划分方法不同。

如果把西方社会比作是一捆柴,那么每个家庭就是一根一根的柴,虽然大家捆在一起,但是每一根还是能够分得很清楚。

在西方人眼中,家庭的概念很明确,就是指他和他的妻子,以及未成年的孩子。

但是我们在中国传统的语境当中,“家”这个字可以说是最能收放自如的,“家里的”可以只自己太太一个人,“家门”可以指叔伯子侄一大批人,“自家人”可以包罗任何要拉入自己圈子的人,家的范围是因时因地可伸缩的。

我们可以把中国传统的社会格局,比作是由一块块儿丢入水面上的石头所形成的波纹来组成的,亲属关系就和这种同心圆波纹的性质差不多。

每个圆的中心都是我们自己,然后散播出一张关系网,势力大的个人圈子就大,别人也会向你靠拢,你的亲戚朋就多。

可如果你穷困潦倒,你的亲戚巴不得和你脱开干系,你形成的圈子就会很小。

正是因为这富于伸缩的社会圈子会因中心势力的变化而变化,所以中国人对世态炎凉特才别有感触。

西洋社会不太有人情冷热的问题,即便是抚养孩子、赡养父母这样的人情事,他们也都当作是权力义务问题。

中国传统十分讲伦理,这个“伦”字就是差别、次序的意思。

人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦。

比如说君臣、父子、长幼、夫妇、男女等,都是有一个等级次序先后。

在这种富有伸缩性的网络中,随时随地都有一个“己”作为中心,这个“己”是自我主义,也就是一切价值都是以“己”作为中心的主义。

这个“已”也不是咬住自己的价值不放,而是有一定的相对性和伸缩性,孔子主张道德的范围依需要而扩大或缩小。

如果只着眼自己,就成了死心眼儿的杨朱,如果一放而不可收,便就成了天下大同的墨子或耶稣。

专项02 信息类文本阅读(二)(一)阅读下面的文字,完成各题。

材料一:不流动是从人和空间的关系上说的,从人和人在空间的排列关系上说就是孤立和隔膜。

孤立和隔膜并不是以个人为单位的,而是以住在一处的集团为单位的。

中国乡土社区的单位是村落,从三家村起可以到几千户的大村。

孤立、隔膜是就村和村之间的关系而说的。

孤立和隔膜并不是绝对的,但是人口的流动率小,社区间的往来也必然疏少。

我想我们很可以说,乡土社会的生活是富于地方性的。

地方性是指他们活动范围有地域上的限制,在区域间接触少,生活隔离,各自保持着孤立的社会圈子。

乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。

常态的生活是终老是乡。

假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。

这感觉是无数次的小磨擦里陶炼出来的结果。

这过程是《论语》第一句里的“习”字。

“学”是和陌生事物的最初接触,“习”是陶炼,“不亦说乎”是描写熟悉之后的亲密感觉。

在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。

这和法律所保障的自由不同。

规矩是“习”出来的礼俗。

从俗即是从心。

——节选自费孝通《乡土中国》材料二:改革开放以后,乡村社会中的变化确实如有些学者所观察到的,行政村中的村民之间相互认识而不熟悉,缺乏共同生活的空间,而大批青壮劳动力进城务工更是带来乡村社会普遍的空巢现象。

尤其是随着城镇化的推进以及市场观念的不断深入,熟悉社会中的关系网络开始裂变,既有的伦理观念、道德、价值等正在失去约束力。

但是,这可以称之为物、周围环境的变化,而长期浸淫于熟悉社会而习得的“给予”和“亏欠”的人情传统以及思维方式和行为规则等还存在巨大影响。

众多研究表明,生活在乡村社会的农民,虽受到外部条件变化影响,但依旧以亲情纽带和乡土圈子为核心,诚实相待,和谐共处,熟悉社会的亲密关系也由此不断延续下去。