第四章 储层参数计算05

- 格式:ppt

- 大小:764.00 KB

- 文档页数:62

第四章储层损害的评价方法代表性岩样的选取(1)速敏概念和实验目的(1)速敏概念和实验目的(2)原理及作法(2)原理及作法C、注意事项a、在实验过程中必须保持连续流动。

如果中途停止流动,会使运动着的微粒在孔道处沉积,破坏微粒分布状态,即使间断后再流动也不能恢复到停止前的状态,此时表现出压力波动很大,实验资料发生矛盾或混乱的现象。

b、对于采油井,要用煤油作实验流体,并要将煤油先经过干燥,再用白土除取其中的极性物质,然后用G5砂心漏斗过滤。

对于注水井,应使用经过过滤处理的地层水(或模拟地层水、标准盐水)作为实验流体。

(4)影响速敏性的因素A、主要受岩石本身性质的影响B、流体矿化度、离子组分、pH值等流体性质的影响随注入流体矿化度的降低而降低,或者随pH值的升高而降低。

Vc如果储层具有较强的速敏性损害,应在工程中选用粘土稳定剂,控制注入或产出流体速度等预防措施。

(1)水敏概念和实验目的(1)水敏概念和实验目的(2)原理及评价指标(2)原理及评价指标(1)盐敏概念和实验目的(1)盐敏概念和实验目的(2)原理及评价指标(2)原理及评价指标(1)碱敏性的概念和实验目的(1)碱敏性的概念和实验目的(2)原理及评价指标(2)原理及评价指标(1)酸敏性的概念和实验目的(1)酸敏性的概念和实验目的(2)原理及评价指标(2)原理及评价指标1、实验条件(1)该实验可用气体、中性煤油或标准盐水(质量分数8%)作为实验流体。

(2)使用特制的可分别控制或测量轴向和径向应力的驱替装置。

(3)用气体做实验流体时,按SY/T6385执行。

2、净围压的应力敏感性评价实验(1)实验步骤a、损害前液体渗透率的测定。

b、保持进口压力值不变,缓慢增加围压,使净围压依次为2.5MPa,3.5MPa,5.0MPa,7.0MPa,9.0MPa,11MPa,15MPa,20MPa。

c、每一压力点持续30min后,测定岩样渗透率。

d、缓慢减小围压,使净围压依次为15MPa,11MPa,9.0MPa,7.0MPa,5.0MPa,3.5MPa,2.5MPa。

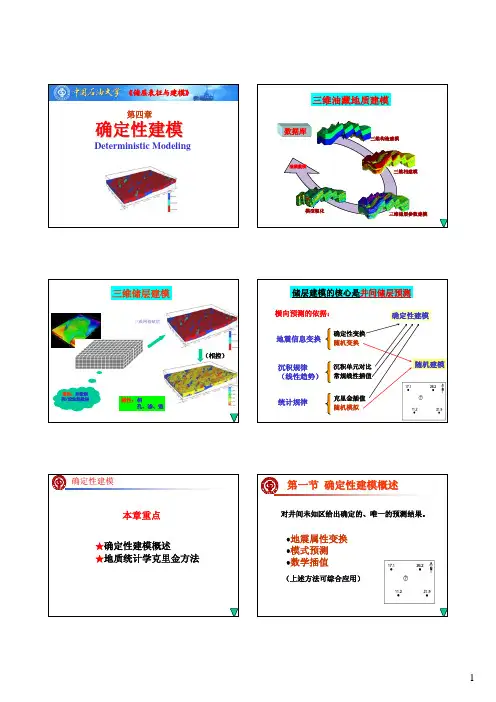

储层参数计算范文储层参数计算是石油地质与储层工程中的一项重要工作,它是评价储层性质及开发潜力的基础。

储层参数包括孔隙度、渗透率、孔隙度分布、渗透率分布等。

在储层参数计算中,需要利用地质资料、地震资料、测井资料等多种信息进行综合分析和计算。

首先,孔隙度是储层中岩石或矿物颗粒间的孔隙体积与岩石或矿物颗粒体积的比值。

孔隙度可以通过测井资料中的密度和孔隙度曲线来直接计算。

具体的计算公式为:孔隙度(PHI)=((滴定孔隙度-最小孔隙度)/(最大孔隙度-最小孔隙度))*100%其中,最小孔隙度是指岩石或矿物颗粒之间最小的孔隙度,最大孔隙度是指岩石或矿物颗粒之间最大的孔隙度。

其次,渗透率是岩石中流体渗透的能力,一般以Darcy为单位。

渗透率的计算可以通过测井资料中的电阻率、声波速度等参数来间接计算。

其中,最常用的计算方法是根据Kozeny-Carman公式计算。

具体的计算公式为:渗透率(K)=(φ3/((1-φ)^2*(1-φ)^3))*((D^2)/(180μ))其中,φ为孔隙度,D为岩石颗粒的平均直径,μ为岩石渗流介质的动力粘度。

此外,在储层参数计算中,孔隙度分布和渗透率分布的计算也是非常重要的。

孔隙度分布主要针对储层中不同岩石单元或层段的孔隙度进行计算和分析。

渗透率分布主要针对储层中不同位置或不同岩性的渗透率进行计算和分析。

这些分布的计算方法可以基于地质资料、地震资料、测井资料、实验数据等进行综合分析和计算。

综上所述,储层参数计算是石油地质与储层工程中的一项重要工作。

通过合理的分析和计算,可以评价储层的性质和开发潜力,并为储层的合理开发提供依据。

在实际应用中,还需要结合其他地质和工程参数进行综合分析,以取得更加准确和可靠的结果。

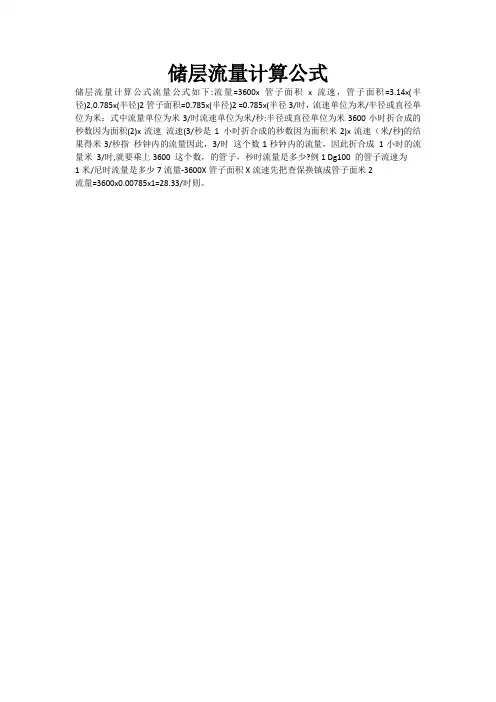

储层流量计算公式

储层流量计算公式流量公式如下:流量=3600x管子面积x流速,管子面积=3.14x(半径)2,0.785x(半径)2管子面积=0.785x(半径)2 =0.785x(半径3/时,流速单位为米/半径或直径单位为米:式中流量单位为米3/时流速单位为米/秒:半径或直径单位为米3600小时折合成的秒数因为面积(2)x流速流速(3/秒是1 小时折合成的秒数因为面积米2)x流速(米/秒)的结果得米3/秒指秒钟内的流量因此,3/时这个数1秒钟内的流量,因此折合成1小时的流量米3/时,就要乘上3600 这个数,的管子,秒时流量是多少?例1 Dg100 的管子流速为

1米/尼时流量是多少7流量-3600X管子面积X流速先把查保换镇成管子面米2

流量=3600x0.00785x1=28.33/时则。

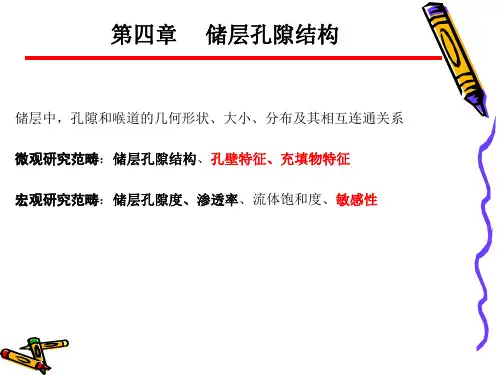

第一节储集层的物性参数储集层的基本特征是具孔隙性和渗透性,其孔隙渗透性的好坏、分布规律是控制地下油气分布状况、油气储量及产量的主要因素。

一、储集层的孔隙性绝对孔隙度:岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样总体积的比值。

是衡量岩石孔隙的发育程度。

Pt=V p/V t*100%按岩石孔隙大小,有超毛细管孔隙、毛细管孔隙和微毛细管孔隙三类。

1.超毛细管孔隙:直径>0.5mm,相应裂缝宽度>0.25mm,液体在重力作用下自由流动。

2.毛细管孔隙:直径0.5~0.0002mm,裂缝宽度0.25~0.0001mm,由于毛细管力的作用,液体不能自由流动。

3. 微毛细管孔隙:直径<0.0002mm,裂缝宽度<0.0001mm,液体在非常高的剩余流体压力梯度下流动。

有效孔隙度:指彼此连通的,且在一般压力条件下,可以允许液体在其中流动的超毛细管孔隙和毛细管孔隙体积之和与岩石总体积的比值。

Pe=V e/V t*100%二、渗透性渗透性:指在一定的压差下,岩石允许流体通过其连通孔隙的性质。

对于储集层而言,指在地层压力条件下,流体的流动能力。

其大小遵循达西定律。

K即为岩石的渗透率,国际单位为μm2,常用单位为达西(D)。

国际单位:μ=1Pa.s △P=1Pa F=1m2 L=1m Q=1cm3/s则:K=1μm2常用单位:μ=1厘泊△P=1大气压F=1cm2 L=1cm Q=1cm3/s则:K=1D=1000md1D=0.987μm21D=987*10-6μm2绝对渗透率:单相液体充满岩石孔隙,液体不与岩石发生任何物理化学反应,测得的渗透率称为绝对渗透率。

有效渗透率:储集层中有多相流体共存时,岩石对每一单相流体的渗透率称该相流体的有效渗透率。

油气水分别用Ko、Kg、Kw表示。

相对渗透率:对每一相流体局部饱和时的有效渗透率与全部饱和时的绝对渗透率之比值,称为该相流体的相对渗透率。

油气水分别表示为Ko/K、Kg/K、Kw/K。