早期联结主义学习理论及实验(巴甫洛夫、桑代克、华生)

- 格式:ppt

- 大小:316.00 KB

- 文档页数:37

联结主义学习理论的实证历程

美国心理学家桑代克首创了学习的联结主义理论,一般都把它称为联结主义(Connectionism) 。

后经行为主义心理学家华生、赫尔、斯金纳等人的进一步发展,形成了用刺激与反应的联结来解释学习过程的完整的联结理论。

早期的联结主义由很多著名的实验组成,这些实验都使得他们各自提出了自己的理论。

如前苏联心理学家巴普洛夫的关于狗经典实验,由此提出了经典条件作用说;桑代克通过猫的迷笼实验,提出了联结—试误说;斯金纳通过对小白鼠的经典实验,提出了操作性条件作用说;而社会心理学家班杜拉儿通过童攻击性行为的习得实验,提出了社会学习理论,这也被视作是新行为主义。

从巴浦洛夫的经典条件作用说到到班杜拉的社会学习理论,被学者们称作旧联结主义。

总的来说,旧联结主义认为当在环境中的刺激和反应之间形成联结时,就会发生学习。

学习过程是有机体在一定条件下形成刺激与反应的联结,以获得新经验的过程。

这样,旧联结主义就存在它的不足之处,体现在一下两点:第一,在旧联结主义者看来,现成刺激与反应之间的联结是外部的、直接的、无中介的,是靠尝试错误而建立的;旧联结主义强调对学习过程的客观研究,相对忽视学习的内部过程。

因此,这种理论较适合于解释动物的学习和人类的低层次学习现象。

第二,旧联结主义直接把动物实验的结果应用于人类学习的解释,是不妥当的。

旧的联结主义只把学习看作是刺激和反应之间的关系,重视外在刺激所引发的行为,征对旧联结主义的弊端和不足,出现。

学习理论总结一、行为主义学习理论华生的行为主义学习理论1.基本观点认为心理学家主要应关注行为而不是心和意识人和动物之间并无分界线知道了反应就可以推测刺激,知道了刺激就可以预测反应应用客观的方法研究动物和人类行为要用刺激—反应来分析所有的行为,包括情绪反应2.学习律频因(frequency)律。

在其他条件相等的情况下,某种行为练习得越多,习惯形成得就越迅速。

华生把反应出现的次数作为解释反应的保留或淘汰的原则。

近因(recency)律。

当反应频繁发生时,最新近的反应比较早的反应更容易得到加强。

因为在每一次练习中,有效的反应总是最后一个反应,所以这种反应在下一次练习中必定更容易出现。

在华生看来,习惯反应必然是离成功时机最近出现的反应。

但华生在以后的著作中又推翻了自己的频因律。

巴甫洛夫条件作用理论著名的实验:1.囊袋实验巴甫洛夫把狗胃的一部分组织切开,接着在躯体一边切开一个洞口,外面再连接一个囊袋(“巴甫洛夫囊袋”),此囊袋分泌情况与胃的分泌活动一样,且其内部是可观察的。

巴甫洛夫借助这一囊袋发现,实验的狗以一种非常精确的方式随胃里食物的种类和数量进行胃液分泌。

另外,引起胃液分泌活动的,还可以是嘴里的食物,狗原先吃过食物的盘子以及喂过狗食物的人。

2.经典条件作用实验巴甫洛夫将狗用一幅套具固定,用联结在狗鄂外侧管道收集唾液。

他先把原来只会引起探索性反射的中性刺激即铃声与无条件刺激(引起本能固有反应的刺激)即肉进行一系列配对尝试,然后只给出铃声不提供肉。

并在此过程中,研究狗的唾液分泌情况。

实验结果是:条件作用之前,给出铃声(条件刺激)并无唾液分泌给出肉(无条件刺激)产生唾液分泌条件作用期间,铃声+肉(条件刺激+无条件刺激),产生唾液分泌条件作用之后,给出铃声(条件刺激),产生唾液分泌得出的规律学习律习得(aquisition)律通过条件刺激和无条件刺激的配对可引起条件反射。

消退(extinction)律消退是指条件刺激(如铃声)多次重复而不伴随无条件刺激(如肉),条件反射逐渐消弱直至消失的过程。

联结学习理论联结理论的哲学思想来自洛克的经验论——“所有的知识都从经验和环境中获得。

”联结理论认为学习就是刺激(S)与反应(R)之间的联结。

在教育界,桑代克、巴甫洛夫、斯金纳的观点影响较大。

一、桑代克的联结—试误说学习的联结—试误说是指美国著名教育心理学家桑代克(E.L.Thorndike,1874—1949)提出的一种学习理论。

他自称其学习理论为“联结主义”,把学习看作是通过尝试错误而建立联结的过程。

桑代克生前为美国哥伦比亚大学教授。

他受达尔文进化论的影响,于1896年开始从事动物心理实验,1898年完成并随后发表了《动物的智慧》。

在桑代克的大量动物实验中,其中以猫解决疑难笼的实验最为成功。

在这个实验中,被试是猫,实验仪器是他精心设计的迷笼。

实验过程是将一只饿猫关入迷笼,笼外放有一片鱼,笼外的鱼片对猫产生极大的诱惑力。

饿猫想要吃到鱼片,就必须学会开门闩。

最初,猫在笼里乱咬、乱抓、乱摇,分辨不出打开笼的门闩。

后来偶然碰到门闩,笼门启开,猫出笼吃到了鱼。

实验者把这个过程记录下来。

过一天,再将饿猫关进笼中继续做类似实验。

猫仍需经过乱抓乱跳,最后才能打开笼门吃到食物,不过所花的时间少了。

如果连续实验多次,所需的时间就会逐渐减少。

最后,猫一进笼就会立即开门闩。

这表明猫已分辨出门闩(S)这个刺激以及开门(R)这个反应,并在S和R之间建立了巩固的联结。

刺激情境(如迷笼的门)是原因,反应(如打开笼门)是结果。

情境与反应之间是一种直接的因果关系。

(一)桑代克的学习观1、学习的实质在于形成一定的联结根据动物实验,桑代克认为学习就是情境和反应之间的联结,认为学习的过程和实质在于形成一定的联结,明确提出“学习即联结,心即人的联结系统”。

为了说明桑代克的这种见解,首先要明确他所说“联结”、“情境与“反应”的含义。

桑代克认为,“联结’也就是“连结、“联合”、“链锁”、“关系”或“倾向”的意思。

丰要是强调情境与反应之间的联合。

教育心理学十大学习理论解析(10)一、桑代克——试误说猫迷笼实验:饥饿的盲目的尝试--错误、学会了开门猫愚蠢联结——试误说的主要内容1、学习的实质在于形成一定的联结:某种情境仅能唤起某种反应的倾向2、一定的联结需要通过试误而建立3、动物的学习是盲目的,而人的学习是有意识的。

桑代克认为,一定的联结是通过尝试-错误,按一定的规律养成的。

桑代克提出,试误过程主要受效果律、练习律、与准备律的支配,并把它们称为“学习的公律”。

效果律:某种问题与反应的最初联接给予奖励—联接增强,反之减弱(1930年保留奖励律)练习律:某种问题与反应形成联接后,经常使用,联接增强,反之减弱(有目的有奖励的练习增强联接提高成绩)准备律:对某种情景问题准备做出恰当反应、形成联接时:准予—满意;反之不满意。

个体不准备做出反应强迫做出联接反应---不满意;不要求----满意二、巴甫洛夫的经典性条件反射理论铃声---狗---肉----唾液条件反射:铃声----狗---唾液巴甫洛夫的经典实验内容1.条件作用的获得与消退条件反射是通过条件刺激反复与无条件刺激相匹配,从而使个体学会对条件刺激做出条件反应的过程而建立起来的。

一方面,条件刺激和无条件刺激必须同时或近于同时呈现,间隔太久则难于建立联系;另一方面,条件刺激作为无条件刺激出现的信号,必须先于无条件刺激而呈现,否则也将难以建立联系。

2.刺激泛化与分化:人和动物一旦学会对某一特定的条件刺激做出条件反应以后,其他与该条件刺激相类似的刺激也能诱发其条件反应,这就是刺激泛化。

泛化条件反应的强度取决于新刺激和原条件刺激的相似程度。

所谓刺激分化,指的是通过选择性强化和消退,使有机体学会对条件刺激和与条件刺激相类似的刺激做出不同反应的一种条件作用过程三、华生---行为习惯说(肢体、言语的习惯)行为主义学习理论内容(刺激——反应说)行为主义心理学家重点是行为的塑造、控制和改变,及行为的学习华生认为,“习惯的养成和刺激与反应的条件化,两者没有什么不同,”并主张用条件反射法来解释习惯的养成问题。

联结派学习理论核心观点:学习过程是有机体在一定条件下形成刺激与反应的联结从而获得新的经验的过程。

(这是行为主义心理学派的理论观点)代表人物:桑代克、巴甫洛夫、华生、斯金纳、格斯里等共同点:1、在过程上,简化了有机体学习过程的内部操作活动,将它看成是由此到彼的联结。

2、在结果上,简化了有机体学习的结果,将它看成是若干兴奋点形成的通道。

3、在条件上,注重学习的外部条件而忽略了内部条件。

联结派学习理论内部各流派讨论的范围讨论有机体全域的学习讨论学生的学习桑代克试误学习理论巴甫洛夫、华生经典性条件反射学习理论斯金纳操作性条件反射学习理论程序学习理论观察学习理论班杜拉社会学习理论第一节“试误—联结”学习理论一、人物与实验桑代克简介:桑代克(1874—1949)是美国的一位极有声望的心理学家,他曾担任过美国哥伦比亚大学师范学院的心理学教授,被公认为联结理论的首创者。

他从1896年起对动物的学习进行实验研究,后又研究了人类的学习及其测量方法。

出版了《人类的学习》、《学习心理学》、《教育心理学》等50本著作。

450余篇文章。

他在这些方面的研究和著作都曾在西方心理学界发生过很大的影响。

二、基本观点(一)关于学习实质1、学习的实质是经过试误在刺激与反应之间形成联结,即形成S—R之间的联结。

2、学习的过程或联结建立的过程是尝试错误的过程。

(二)关于学习规律1、三条主要学习律(1)效果律,是指“凡是在一定的情境内引起满意之感的动作,就会和那一情境发生联系,其结果当这种情境再现时,这一动作就会比以前更易于重现。

反之,凡是在一定的情境内引起不适之感的动作,就会与那一情境发生分裂,其结果当这种情境再现,这一动作就会比以前更难于再现。

”例如,要是猫逃出迷箱后得到的是惩罚而不是奖励的话,那么猫就不会再试图跑出迷箱了。

这就是桑代克著名的效果律。

用桑代克自己的话来说:“满意或不舒适的程度越高,刺激-反应联结就越加强或越减弱”。

可见,在桑代克看来,情境与反应之间的联结因伴随着满意的结果而增强,伴随着烦恼的结果而减弱。

第五章学习的联结理论学习的联结理论认为,一切学习都是通过条件作用,在刺激(s)和反应(R)之间建立直接联结的过程。

强化在S一R联结的建立中起着重要作用。

在S一R联结之中,个体学到的是习惯,而习惯是反复练习与强化的结果。

习惯一旦形成,只要原来的或类似的刺激情境出现,习得的习惯性反应就会自动出现:对此,主要有六种理论解释。

第一节桑代克的联结一试误说桑代克(E.L.Thorndike)是美国著名心理学家,联结主义学习理论的创始人桑代克(1874—1949),一位站在行为主义学派边上的心理学家。

生于美国麻省一位牧师家庭,他生性害羞、孤独,只有在学习中才能找到乐趣,也特别有学习的天赋。

他把动物和人类的学习过程定义为刺激与反应之间的联结,认为知识和技能的获得必须通过尝试—错误—再尝试这样一个过程。

桑代克的这一理论观点是建立在其动物学习实验的基础之上的。

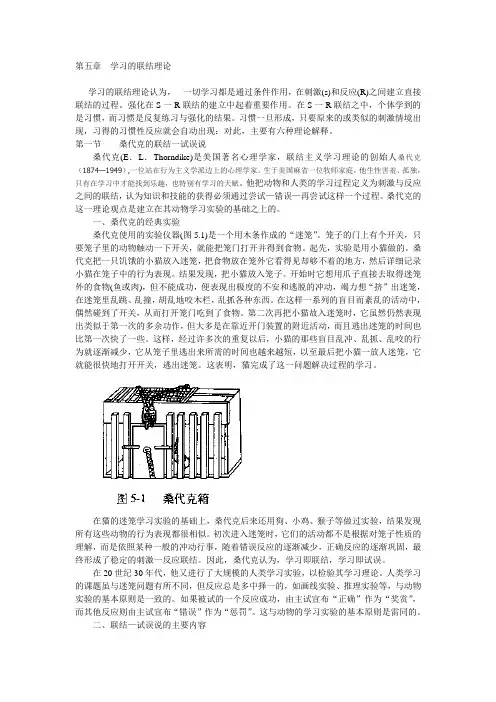

一、桑代克的经典实验桑代克使用的实验仪器(图5.1)是一个用木条作成的“迷笼”。

笼子的门上有个开关,只要笼子里的动物触动一下开关,就能把笼门打开并得到食物。

起先,实验是用小猫做的。

桑代克把一只饥饿的小猫放入迷笼,把食物放在笼外它看得见却够不着的地方,然后详细记录小猫在笼子中的行为表现。

结果发现,把小猫放入笼子。

开始时它想用爪子直接去取得迷笼外的食物(鱼或肉),但不能成功,便表现出极度的不安和逃脱的冲动,竭力想“挤”出迷笼,在迷笼里乱跳、乱撞,胡乱地咬木栏,乱抓各种东西。

在这样一系列的盲目而紊乱的活动中,偶然碰到了开关,从而打开笼门吃到了食物。

第二次再把小猫故入迷笼时,它虽然仍然表现出类似于第一次的多余功作,但大多是在靠近开门装置的附近活动,而且逃出迷笼的时间也比第一次快了一些。

这样,经过许多次的重复以后,小猫的那些盲目乱冲、乱抓、乱咬的行为就逐渐减少,它从笼子里逃出来所需的时间也越来越短,以至最后把小猫一放人迷笼,它就能很快地打开开关,逃出迷笼。

这表明,猫完成了这一问题解决过程的学习。

早期行为主义学习理论与认知主义学习理论简早期行为主义学习理论与认知主义学习理论简析00学习理论是心理学的一门分支学科,是研究人类与动物的学习结果、学习过程和有效学习条件的各种学说,或者说研究人类与动物的行为特征和认知心理过程,是对行为特征和心理过程的系统阐述,心理学家从不同角度对学习进行研究,因而形成了许多学习理论的流派,有行为主义学习理论、认知学习理论、折中主义学习理论、人本主义学习理论等。

其中较为著名的就是行为派(或联想主义派)和认知派。

行为主义的代表人物桑代克创立了教育心理学这门学科,使教育心理学从教育学和儿童心理学中分化出来,成为一门独立的学科。

因此,桑代克被称为教育心理学的奠基人。

早期行为主义学习理论及代表人物要认识早期行为主义学习理论,我们首先要认识其代表人物——桑代克、巴甫洛夫、华生一、桑代克及其试误学习理论。

桑代克(Edward.Thorndike 1874—1949)美国心理学家,动物心理学的开创者,心理学联结主义的建立者和教育心理学体系的创始人。

他提出了一系列学习的定律,包括练习律和效果律等。

1912年当选为美国心理学会主席,1917年当选为国家科学院院士。

桑代克的著名试验——猫的迷笼实验桑代克将饥饿的猫禁闭于迷笼之内,饿猫可以用抓绳或按钮等三种不同的动作逃出笼外获得食物。

饥饿的猫第一次被关进迷笼时,开始盲目地乱撞乱叫,东抓西咬,经过一段时间后,它可能做对了打开迷笼门的动作,逃出笼外。

桑代克重新将猫再关入笼内,图(二)桑代克实验中两只猫的摆脱潜伏期并记录每次从实验开始到猫做出打开笼门的正确动作所用的时间。

经过上述多次重复实验,桑代克得出猫的学习曲线。

图(二)是桑代克实验中两只猫的学习曲线。

该曲线表明猫逃脱迷笼潜伏期与实验次数的关系。

桑代克认为猫是在进行“尝试错误”的学习,经过多次的尝试错误,饿猫学会了打开笼门的动作。

因此,有人将桑代克的这种观点称为学习的“尝试错误说”,或简称为“试误说”。

几种主要的教学设计理论1、行为主义学习理论(代表人物:巴甫洛夫;华生;桑代克;斯金纳;班杜拉)①桑代克的“试误说”:美国桑代克是联结学派的创始人。

他认为学习在于形成一定的情景与反应的联结。

学习是一种渐进的、试探式的、尝试与错误的过程,随着错误的不断减少,正确反映逐渐增加,形成固定的“刺激——反应”,即形成刺激反映之间的联结。

桑代克的理论来源于他的“饿猫打开迷箱”实验,实验中将饿猫关进迷箱内,它若拉开箱内装的开门设施(如一圈金属绳,一个把柄或一个旋钮),便可打开箱门,并吃到箱子附近放置的鱼。

此实验的一个关键动作边式碰巧抓到开门设施。

②斯金纳的“操作条件说”,美国行为主义学习理论加斯金纳依据他创立的反射与强化的理论,提出了“操作条件说”,他认为,一切行为都有反射构成,学习在于形成条件反射。

他把学习分成两类,即反射学习与操作学习,反射学习是应答性行为,它是有已知的刺激所引起的反应;操作学习是自发性行为,它是由有机体发出的自发的反应。

斯金纳的理论根据其“斯金纳箱”的动物实验研究,斯金纳的实验中,将饥饿的白鼠置于附有精密电动装置的“斯金纳箱”中,白鼠的活动中偶然出现压杠的反应,即获得自动机械中送下的食物,经过多次尝试,白鼠学会了按压杠杆以取得食物的反应,而按压杠杆变成取得食物的手段或工具。

因此,操作条件作用下的学习,便是操作杠杆与压杆反应之间形成的固定联系。

2、认知学习理论(代表人物:苛勒;托尔曼;布鲁纳;奥苏贝尔;加涅)①格式塔心理学的学习顿悟说,格式塔心理学认为刺激与反应不是机械的、直接的,而是以意识为中介的。

认为顿悟的过程就是相应格式塔的组织或形成的主动活动过程,因此他们认为学习是一种积极主动和有目的的过程,而不是盲目的、被动的过程。

②布鲁纳的“认知——发现说”,布鲁纳认为,学习不是在于被动地形成刺激——反应的联结,而是在于通过主动发现来形成认知结构。

他认为学习过程就是在头脑中形成“编码系统”或“知识结构”的过程,编码系统的形成主要依赖思维的概念化或类型化。

第一节行为主义学习理论教学目标:1.理解并掌握行为主义代表人物巴甫洛夫、华生、桑代克和斯金纳及其代表实验。

2.理解并掌握经典型条件反射和操作性条件反射,并能对其进行区分。

3.能将经典型和操作性条件反射对应幼儿教学生活进行举例并说明原理。

4.掌握社会学习理论代表人物班杜拉及其经典实验,熟悉观看学习理论,了解三元交互决定论、强化理论和自我效能感理论。

教学重点:1.理解并掌握行为主义代表人物巴甫洛夫、华生、桑代克和斯金纳及其代表实验。

2.理解并掌握经典型条件反射和操作性条件反射,并能对其进行区分。

3.掌握社会学习理论代表人物班杜拉及其经典实验。

教学难点:1.理解并掌握经典型条件反射和操作性条件反射,并能对其进行区分。

2.能将经典型和操作性条件反射对应幼儿教学生活进行举例并说明原理。

3.能够将对经典型条件反射和操作性条件反射的进行比较区分,并运用于幼儿教育生活之中。

4.了解三元交互决定论、强化理论和自我效能感理论。

教学时数:4课时作业:详见本章学生作业中有关行为主义的习题。

教学反思:作为学习理论领域最为经典的版块,行为主义学习理论先后经历了经典性条件作用学习理论、操作性条件作用学习理论与社会学习理论几个阶段的开展,其对学习本质的探究和研究对学校教育起到了极大的关心。

在本节的学习当中,学生普遍能够专门好的掌握有关识记的全然概念知识,但对两种条件作用的区分存在一定的难度,尤其是在要求其举例时,学生常常混淆两种作用。

知识导入:对行为主义的介绍1. 行为主义:行为主义学派的主体思想是对19世纪末美国的另一个土生土长的心理学派--詹姆斯的机能主义学派的心理理论观点的进一步开展。

行为主义心理学在20世纪代开展到顶峰,成为从代到50年代整整30年在美国心理学研究中一直处于统治位置的美国心理学史甚至世界心理学史上都绝无仅有的一大学派。

行为主义的要紧观点:心理学不应该研究意识,只应该研究行为,把行为与意识完全对立起来。

在研究方法上,行为主义主张采纳客观的实验方法,而不使用内省法。