联结主义的学习理论

- 格式:ppt

- 大小:606.50 KB

- 文档页数:55

联结学习理论联结理论的哲学思想来自洛克的经验论——“所有的知识都从经验和环境中获得。

”联结理论认为学习就是刺激(S)与反应(R)之间的联结。

在教育界,桑代克、巴甫洛夫、斯金纳的观点影响较大。

一、桑代克的联结—试误说学习的联结—试误说是指美国著名教育心理学家桑代克(E.L.Thorndike,1874—1949)提出的一种学习理论。

他自称其学习理论为“联结主义”,把学习看作是通过尝试错误而建立联结的过程。

桑代克生前为美国哥伦比亚大学教授。

他受达尔文进化论的影响,于1896年开始从事动物心理实验,1898年完成并随后发表了《动物的智慧》。

在桑代克的大量动物实验中,其中以猫解决疑难笼的实验最为成功。

在这个实验中,被试是猫,实验仪器是他精心设计的迷笼。

实验过程是将一只饿猫关入迷笼,笼外放有一片鱼,笼外的鱼片对猫产生极大的诱惑力。

饿猫想要吃到鱼片,就必须学会开门闩。

最初,猫在笼里乱咬、乱抓、乱摇,分辨不出打开笼的门闩。

后来偶然碰到门闩,笼门启开,猫出笼吃到了鱼。

实验者把这个过程记录下来。

过一天,再将饿猫关进笼中继续做类似实验。

猫仍需经过乱抓乱跳,最后才能打开笼门吃到食物,不过所花的时间少了。

如果连续实验多次,所需的时间就会逐渐减少。

最后,猫一进笼就会立即开门闩。

这表明猫已分辨出门闩(S)这个刺激以及开门(R)这个反应,并在S和R之间建立了巩固的联结。

刺激情境(如迷笼的门)是原因,反应(如打开笼门)是结果。

情境与反应之间是一种直接的因果关系。

(一)桑代克的学习观1、学习的实质在于形成一定的联结根据动物实验,桑代克认为学习就是情境和反应之间的联结,认为学习的过程和实质在于形成一定的联结,明确提出“学习即联结,心即人的联结系统”。

为了说明桑代克的这种见解,首先要明确他所说“联结”、“情境与“反应”的含义。

桑代克认为,“联结’也就是“连结、“联合”、“链锁”、“关系”或“倾向”的意思。

丰要是强调情境与反应之间的联合。

联结派学习理论(⾏为主义学习理论)(⼀)桑代克的联结主义学习理论美国⼼理学家桑代克于 1898年提出联结说。

他在猫解决疑难笼问题中认为猫学到的不是观念之间的联结,⽽是刺激与反应之间的直接联结,即 S-R之间的联结。

并通过尝试与错误来说明学习过程中的这种缓慢⽽不规则的变化,学习正是在这种变化中形成的。

他提出了学习的三⼤定律练习率,效果率,准备率。

他认为,⼈性是先天形成的刺激或情景与反应间的联结,这些联结是教育的起点。

他重视个体差异,提出学习率要在具体实施中考虑个体差异,学校⼯作应努⼒消除差异上的问题和进⾏职业指导。

(⼆)斯⾦纳的操作条件反射理论1954年,程序教学创始⼈、美国⼼理学家斯⾦纳在《学习的科学和教学的艺术》⼀⽂中指出了传统教学的种种弊端:学⽣在学习中收到的刺激或所得到的控制不能使学⽣产⽣愉快,甚⾄令学⽣反感;学⽣在学习中受到的强化次数太少⽽且强化的时机不适宜;学习过程不是逐步达到学习⽬标,缺乏合理的学习过程。

斯⾦纳根据⾃⼰的实验结果提出了操作性条件反射的学习理论(⼩⽩⿏压杆取⾷试验)。

该理论认为,有机体的学习获得经验的主要途径是操作性条件反射。

有机体在刺激情境中可以⾃发地做出多种⾏为,如果其中某个⾏为得到了强化,该⾏为在这种情境中发⽣的概率就会提⾼。

不断强化的结果会形成在该情境中采⽤该⾏为的⼀种趋势,形成了情境与反应的联系,这就是有机体的学习。

这种由于⾏动的结果得到强化⽽形成情境与反应之间联系的过程称为操作性条件反射。

个体获得经验的过程主要是操作性条件反射建⽴的过程。

(三)托尔曼的符号学习理论托尔曼是美国新⾏为主义的代表⼈物之⼀,他的思想受到⾏为主义、格式塔⼼理学派、麦孤独的策动⼼理学和吴伟⼠的动⼒⼼理学的影响,具有⼀定的复杂性,但是他始终坚持⾏为主义的⽴场。

他反对分⼦⾏为,提出整体⾏为并在此基础上提出了中介变量,即注重有机体⾃⾝的内部状态。

此外,托尔曼认为有机体的学习是形成“认知地图”的过程,从⽽提出了“期待”、“位置学习”和“潜伏学习”三个概念。

第五章学习的联结理论学习的联结理论认为,一切学习都是通过条件作用,在刺激(s)和反应(R)之间建立直接联结的过程。

强化在S一R联结的建立中起着重要作用。

在S一R联结之中,个体学到的是习惯,而习惯是反复练习与强化的结果。

习惯一旦形成,只要原来的或类似的刺激情境出现,习得的习惯性反应就会自动出现:对此,主要有六种理论解释。

第一节桑代克的联结一试误说桑代克(E.L.Thorndike)是美国著名心理学家,联结主义学习理论的创始人桑代克(1874—1949),一位站在行为主义学派边上的心理学家。

生于美国麻省一位牧师家庭,他生性害羞、孤独,只有在学习中才能找到乐趣,也特别有学习的天赋。

他把动物和人类的学习过程定义为刺激与反应之间的联结,认为知识和技能的获得必须通过尝试—错误—再尝试这样一个过程。

桑代克的这一理论观点是建立在其动物学习实验的基础之上的。

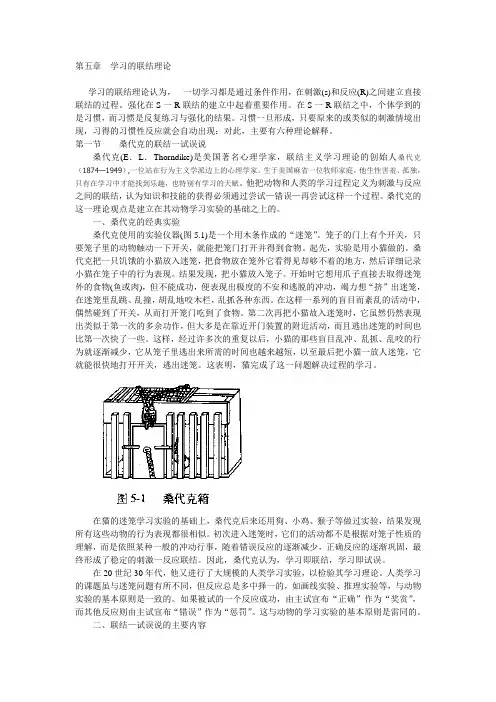

一、桑代克的经典实验桑代克使用的实验仪器(图5.1)是一个用木条作成的“迷笼”。

笼子的门上有个开关,只要笼子里的动物触动一下开关,就能把笼门打开并得到食物。

起先,实验是用小猫做的。

桑代克把一只饥饿的小猫放入迷笼,把食物放在笼外它看得见却够不着的地方,然后详细记录小猫在笼子中的行为表现。

结果发现,把小猫放入笼子。

开始时它想用爪子直接去取得迷笼外的食物(鱼或肉),但不能成功,便表现出极度的不安和逃脱的冲动,竭力想“挤”出迷笼,在迷笼里乱跳、乱撞,胡乱地咬木栏,乱抓各种东西。

在这样一系列的盲目而紊乱的活动中,偶然碰到了开关,从而打开笼门吃到了食物。

第二次再把小猫故入迷笼时,它虽然仍然表现出类似于第一次的多余功作,但大多是在靠近开门装置的附近活动,而且逃出迷笼的时间也比第一次快了一些。

这样,经过许多次的重复以后,小猫的那些盲目乱冲、乱抓、乱咬的行为就逐渐减少,它从笼子里逃出来所需的时间也越来越短,以至最后把小猫一放人迷笼,它就能很快地打开开关,逃出迷笼。

这表明,猫完成了这一问题解决过程的学习。

从联结主义到联通主义学习理论的新取向一、本文概述本文旨在探讨从联结主义到联通主义学习理论的新取向,分析两种理论的核心观点、发展历程及其对现代教育实践的影响。

联结主义学习理论强调个体神经元之间的联结过程,而联通主义学习理论则注重信息在网络中的流通和共享。

本文将首先回顾联结主义学习理论的基本概念、主要特点及其在教育领域的应用,然后阐述联通主义学习理论的核心观点及其对联结主义的超越,最后探讨联通主义学习理论对现代教育实践的重要启示和影响。

通过对这两种学习理论的深入研究,本文旨在为教育工作者提供新的视角和思考工具,以更好地理解和应对当前复杂多变的教育环境。

二、联结主义学习理论概述联结主义学习理论,也被称为行为主义学习理论,主要源自于心理学领域,尤其是行为心理学。

这一理论认为学习是通过刺激与反应之间的联结过程形成的。

在这个过程中,外部环境中的刺激会引发个体的反应,而这些反应又会在一定程度上影响后续的刺激,从而形成一种联结。

通过不断地重复和强化,这种联结会逐渐稳固,最终形成习惯或技能。

联结主义学习理论的核心观点是“刺激-反应-强化”。

它认为学习是一种被动的过程,个体通过对外部环境的刺激作出反应,并通过强化机制来巩固这些反应。

强化可以是正向的,如奖励或肯定,也可以是负向的,如惩罚或否定。

无论是哪种强化方式,其目的都是为了增强特定反应与特定刺激之间的联结。

在教育实践中,联结主义学习理论主张通过奖励和惩罚等外部手段来调控学生的学习行为。

它强调教师的权威性和主导性,认为教师应该控制学习环境,提供适当的刺激,并适时地给予强化,以引导学生形成正确的反应和习惯。

然而,联结主义学习理论也存在一些局限性。

它过于强调外部刺激和强化在学习中的作用,而忽视了学习者内部的认知过程和主观能动性。

它也无法解释一些复杂的学习现象,如高级思维、情感和社会交往等。

因此,随着认知心理学和神经科学的发展,联结主义学习理论逐渐被更为全面的学习理论所替代。

桑代克联结主义理论一、桑代克的主要观点1、联结主义学习论1经典案例:桑代克的联结理论是根据其对动物的实验结果提出的,其中最着名的是饿猫开迷箱的实验;一只饿猫被关在他专门设计的实验迷箱里,箱门紧闭,箱子附近放着一条鲜鱼,箱内有一个开门的旋钮,碰到这个旋钮,门便会启开;开始饿猫无法走出箱子,只是在里面乱碰撞,偶然一次碰到旋钮打开门,便得以逃出吃到鱼;经多次尝试错误,猫学会了碰旋钮以开箱门的行为;2实验结论:①学习的实质在于形成刺激—反应联结无需观念作媒介;动物是通过尝试错误而偶然获得成功的,因而学习是在情境刺激与反应之间形成联结;②人和动物遵循同样的学习律,即尝试与错误学习;③学习的过程是通过盲目的尝试与错误的渐进过程;猫并非真正“明了”或“领悟”逃脱的方法,它是通过逐渐铭记正确的反应和逐渐消除不正确的反应而学会的;22、桑代克的学习律桑代克还提出,学习要遵循三条重要的学习原则;1准备律:指学习者在学习开始时的预备定势;学习者有准备而且给以活动就感到满意,有准备而不给以活动则感到烦恼,学习者无准备而强制活动也感到烦恼;对学习的解释必须包括某种动机原则;在这里,桑代克讲的准备不是指学习前的知识准备或成熟方面的准备后来的研究表明这也是必须的,而是指学习者在开始学习时动机的准备;12练习律:指一个学会了的反应的重复将增加刺激反应之间的联结;也就是S-R联结受到练习和使用得越多,就变得越来越强;反之,变得越弱;但在他后来,他修改了这一规律,因为,他发现没有奖励的练习是无效的,重复的练习并不能无条件地增强剌激与反应之间的联结力量,单纯的练习不一定能引起进步;联结只有通过有奖励的练习才能增强;3效果律:“在刺激与反应之间形成可改变的联结,给以满意的后果联结就增强,给以不满意的后果联结就减弱;”即如果一个动作跟随以情境中一个满意的变化,在类似的情境中这个动作重复的可能性将增加;但是,如果跟随的是一个不满意的变化,这个行为重复的可能性将减少;这样我们就能看到一个人当前行为的后果对决定他未来的行为起着关键的作用;奖励是影响学习的主要因素;奖励就是感到愉快的或可能进行强化的物品、刺激或后果;但在后来,他取消了效果律中消极的或令人烦恼的部分;因为他发现惩罚并不一定削弱联结,其效果并非与奖励相对; 他指出“给一个联结以奖励总是真正加强这个联结;给一个联结以惩罚则几乎不削弱或一点也不削弱这个联结”;21933年,桑代克又找到新的证据支持了他的效果律,他将这种证据称为效果的扩散;效果的扩散是指:奖励不仅对受奖的联结产生影响,而且对时间上邻近的、刚好发生在这个受奖联结前后的联结也起作用;如果前后的联结离受奖联结越是远一步,奖励对其影响的效果就越小一分;桑代克通过他的实验发现,这种效果甚至加强了处于受奖联结附近的受罚联结;总而言之,在时间上接近孤立的受奖点或受罚点的 S-R配对的重现概率具有明显的“递增度”;这一连续的函数表明奖励的自动增强效果扩散到了时间上邻近的联结,同样,也表明了惩罚的减弱效果的扩散;2二、桑代克学习定律的启示1.激发动机,帮助学生培养兴趣桑代克的准备律告诉我们:当一个学习者作好了学习准备,即动机准备,学习就能发生;如果学习者没有作好准备,学习就不会发生或低效;因此,激发学生学习动机,帮助学生形成学习准备心理,应该成为教育的首要任务;教师不仅要把激发学生学习动机作为教育的手段,而且要把它作为教育的目标之一;只有从学生的个性特点入手,想方设法激发学生的兴趣,变“要我学”为“我要学”,学习效果才会大大改观;2.适当练习,帮助学生巩固知识学习必须经过练习之后才会有效果,才能产生学习或学习的迁移;这是桑代克的练习律揭示的内容;两千多年前,孔子也说过“学而时习之”,方能“温故而知新”;可见,重复是学习的必由之路;作为课堂结构的一个重要组成部分,练习是形成学生能力的重要阶段;在这一阶段,学生在教师的指导下,把在讲授阶段已经理解和记忆的新知识,通过独立作业转化为技能技巧;但是,简单重复的或过量的练习并不能使学习效果增强,有时侯反而会挫伤学生的学习积极性,把学生推进呆读死记的苦海;练习本身并不是一种很有效的方式,它并不会无条件地增加刺激—反应联结的力量,“不知道结果的练习不可能有助于学习;一般说来,只有当学习者发现重复练习能获得满意的效果时,练习才会有助于学习,没有强化的练习是没有意义的;”在要求学生进行练习的同时,给予及时的反馈和强化是必不可少的,没有反馈的练习哪怕次数再多,也不起作用;因此,教师在向学生布置练习时,要及时、经常、适度地给予反馈;为了提高学习效率,高水平的教师决不搞“题海”战术,把练习变成简单的机械的重复,而是精选习题,进行有指导有目的的适当的重复,使练习真正起到巩固知识、运用知识、形成技能的作用,达到“举一反三”的目的;3.及时表扬和批评,帮助学生走向成功无论是奖励或惩罚,都必须及时,“事过境迁”时再来实施就会降低效果;当学习者在学习过程中取得某些进步时,应给予适当的、及时的奖励,以巩固其学习效果,满足其心理的需要;在教学活动中,对成绩好的学生,教师应表扬他们,使他们知道自己的成功,以引起愉快的情绪,勉励他们继续努力学习;对成绩差的学生,也要多看他们的长处,看到他们的闪光点,并在他们取得进步时,给予及时的表扬,对他们作出肯定的评价;既然惩罚在学习过程中同样能起到加强效果的作用,那么,在教学过程中,惩罚也应是教师运用的手段之一;教师最常用的惩罚手段是口头批评;在某种程度上来说,批评是教师指出学生某些方面的不足或有待改进的地方而不是打击他们;对成绩好的学生,在表扬他们的同时,也要指出他们尚需努力的地方,对成绩差的学生,要使他们知道自己失败的原因,以引起苦闷的情绪,督促他们重新努力学习;总之,不论表扬或批评,只要运用得当,都能加强学生的学习效果,可怕的是教师在教学过程中对学生采用漠视的态度;参考文献1马彩虹.桑代克的学习定律及其启示J.常熟高专学报,20103.2王映学.简论桑代克的联结主义及其修正J.河西学院学报,20071.3喻穹,张太生.掌握学习规律,提高学习效率——桑代克学习规律理论的启示J.湖南第一师范学报,20033.4陈琦,刘儒德主编.当代教育心理学M.北京师范大学出版社,2007:1355罗继才.评桑代克的“效果律”与“效果扩散”J.教育研究与实验,20005.。

教育心理学B预习重难点解析·第四章联结派学习理论第一节桑代克的“试误一联结”学习理论一、桑代克关于学习实质的基本观点桑代克把自己的心理学称为联结主义心理学,认为心理、学习是情境与反应之间的联结。

桑代克的联结理论是根据饿猫开迷箱的实验结果提出的。

认为学习是直接的联结而不是由思考或推理为媒介而来,桑代克对动物实验的结果进行了总结,提出了著名的学习的联结理论。

联结指的是情境和反应之间的联结,而不是联想主义的观念之间的联想或联结,联结的形成无须观念为媒介,人生来就具有许多联结的“原本趋向”。

学习的实质是经过试误在刺激与反应之间形成联结,即形成s—R之间的联结。

桑代克认为学习过程或联结建立的过程是尝试错误的过程,而不是通过推理而顿晤的过程。

二、桑代克关于学习规律的观点(一)桑代克前期关于学习规律的基本观点桑代克提出了三条主要的学习规律和五条从属的学习律。

三条主要的学习律是:效果律、准备律和练习律。

效果律是指刺激与反应之间联结加强或减弱受到反应结果的影响。

准备律是指在有机体采取行动时,促使其行动就是一项增强,而阻碍其行动就是一种烦恼。

练习律认为联结的强度决定于使用联结的频次。

练习律由作用律和失用律两部分组成。

不断地运用刺激情境与反应之间的联结,会强化二者之间的联结,这称为作用律。

刺激和反应之间的联结因练习次数中断或不使用神经的联结而削弱,称为失用律。

五条从属的学习律是:多重反应、心向与态度、优势元素、联结变化和类比反应。

多重反应又称多变化的反应,是指某反应不能解决问题时,有机体将继续尝试其他的反应,直到找到一个能有效地解决该问题的反应为止。

心向与态度是指有机体学习时的某种暂时的状态,这种状态(如食物剥夺、疲劳或情绪等)决定什么因素给有机体带来烦恼或愉快。

优势元素是指环境中不同的部分或元素会引起不同的反应与之联结。

联结转移是指一个反应在经历了刺激情境中一系列逐渐变化后仍能保持不变,那么这个反应最后可以对一个全新的刺激起作用。

桑代克联结主义理论一、桑代克的主要观点1、联结主义学习论(1)经典案例:桑代克的联结理论就是根据其对动物的实验结果提出的,其中最著名的就是饿猫开迷箱的实验。

一只饿猫被关在她专门设计的实验迷箱里,箱门紧闭,箱子附近放着一条鲜鱼,箱内有一个开门的旋钮,碰到这个旋钮,门便会启开。

开始饿猫无法走出箱子,只就是在里面乱碰撞,偶然一次碰到旋钮打开门,便得以逃出吃到鱼。

经多次尝试错误,猫学会了碰旋钮以开箱门的行为。

(2)实验结论:①学习的实质在于形成刺激—反应联结(无需观念作媒介)。

动物就是通过尝试错误而偶然获得成功的,因而学习就是在情境刺激与反应之间形成联结。

②人与动物遵循同样的学习律,即尝试与错误学习。

③学习的过程就是通过盲目的尝试与错误的渐进过程。

猫并非真正“明了”或“领悟”逃脱的方法,它就是通过逐渐铭记正确的反应与逐渐消除不正确的反应而学会的。

[2]2、桑代克的学习律桑代克还提出,学习要遵循三条重要的学习原则。

(1)准备律:指学习者在学习开始时的预备定势。

学习者有准备而且给以活动就感到满意,有准备而不给以活动则感到烦恼,学习者无准备而强制活动也感到烦恼。

对学习的解释必须包括某种动机原则。

在这里,桑代克讲的准备不就是指学习前的知识准备或成熟方面的准备(后来的研究表明这也就是必须的),而就是指学习者在开始学习时动机的准备。

[1](2)练习律:指一个学会了的反应的重复将增加刺激反应之间的联结。

也就就是S-R联结受到练习与使用得越多,就变得越来越强;反之,变得越弱。

但在她后来,她修改了这一规律,因为,她发现没有奖励的练习就是无效的,重复的练习并不能无条件地增强剌激与反应之间的联结力量,单纯的练习不一定能引起进步。

联结只有通过有奖励的练习才能增强。

(3)效果律:“在刺激与反应之间形成可改变的联结,给以满意的后果联结就增强,给以不满意的后果联结就减弱。

”即如果一个动作跟随以情境中一个满意的变化,在类似的情境中这个动作重复的可能性将增加;但就是,如果跟随的就是一个不满意的变化,这个行为重复的可能性将减少。

行为主义学习理论-桑代克的联结主义理论桑代克的联结主义理论桑代克和许多早期的行为主义学家们一样,把行为与生理反射联系在一起。

在桑代克早期的工作中,他也把大多数行为看作对环境中刺激的反应。

桑代克超越巴甫洛夫之处在于他提出在某个行为之后出现的刺激影响了未来的行为。

桑代克的联结理论是根据其对动物的实验结果提出的,其中最著名的是饿猫开迷箱的实验。

一只饿猫被关在他专门设计的实验迷箱里,箱门紧闭,箱子附近放着一条鲜鱼,箱内有一个开门的旋钮,碰到这个旋钮,门便会开启。

开始饿猫无法走出箱子,只是在里面乱碰乱撞,偶然一次碰到旋钮打开门,便得以逃出吃到鱼。

经过多次尝试错误,猫学会了碰旋钮以开箱门的行为。

桑代克根据自己的实验研究得出了三条主要的学习定律。

1.准备律。

在进入某种学习活动之前,如果学习者做好了与相应的学习活动相关的预备性反应(包括生理和心理的),学习者就能比较自如地掌握学习的内容。

2.练习律。

对于学习者已形成的某种联结,在实践中正确地重复这种反应会有效地增强这种联结。

另外,桑代克也非常重视练习中的反馈,他认为告诉学习者练习正确或错误的信息有利于学习者在学习中不断纠正自己的学习内容。

3.效果律。

学习者在学习过程中所得到的各种正或负的反馈意见会加强或减弱学习者在头脑中已经形成的某种联结。

效果律是最重要的学习定律。

(三)斯金纳的操作性条件作用理论斯金纳进一步发展了桑代克的刺激—反应学说,他与桑代克的主要区别在于:桑代克侧重于研究学习的S—R联结,而斯金纳则在桑代克研究的基础上提出了强化的概念。

强化是一种操作,强化的作用在于改变同类反应在将来发生的概率。

而强化物则是一些刺激物,它们的呈现或撤除能够增加反应发生的概率。

斯金纳关于操作性条件反射作用的实验,是在他设计的一种动物实验仪器即著名的斯金纳箱中进行的。

箱内放进一只白鼠或鸽子,并设一杠杆或键,箱子的构造尽可能排除一切外部刺激。

动物在箱内可自由活动,当它压杠杆或啄键时,就会有一团食物掉进箱子下方的盘中,动物就能吃到食物。

联结主义的学习理论两个主要流派的异同:答:联结主义学习理论两个主要流派分别是经典条件反射和炒作条件反射。

两者的相同之处:都认为一切学习都是通过条件作用,并在刺激与反应之间建立直接联结的过程。

其中,强化在S-R联结的建立中起着重要的作用。

在S-R联结中,个体学到的是习惯,而习惯是反复练习与强化的结果。

习惯一旦形成,只要原来的或类似的刺激情境出现,习得的习惯性反应就会自动出现。

两者的不同之处:1、无条件刺激是否明确。

在经典条件反射中,使狗流唾液的是食物,食物作为无条件刺激很明确;在操作性条件反射中,什么使白鼠去抓机关?只能说是它身体内部的某些情况,可见其无条件刺激不明确。

2、强化是与刺激有关,还是与反应有关。

在经典条件反射中,强化是同刺激有关,并出现在反应之前;而在操作性条件反射中,强化与反应有关,并出现在反应之后。

3、反应方式不同。

在形成经典条件反射中,动物往往被束缚着,是被动的接受刺激,反应是先天固有的;在形成操作性条件反射中,动物可以自由活动,它是通过主动操作达到一定目的,反应是在学习过程中形成的。

在现实生活中,一个复杂的反射活动往往既含有经典条件反射,也含有操作性条件反射。

补充:对这两种流派的具体表述。

(王老师,你看看我这样描述是否可以。

)一、经典条件反射前苏联生理学家巴甫洛夫提出了条件反射的概念,后人称为经典条件作用。

巴甫洛夫提出经典条件作用形成的条件包括无条件反射和条件反射,以及条件反射和条件刺激。

由刺激直接引起的,不需要学习的反应较无条件反应,对应刺激叫无条件刺激,这一过程叫做无条件反射。

某种中性刺激与反应本身没有联系,当这种刺激与无条件刺激相联系后,每当出现这种刺激,就会有对应的反应,这种过程叫做条件反射。

中性刺激叫条件刺激,引起的反应叫做条件反应。

经典条件作用的规律有:习得:在条件刺激与无条件刺激之间建立联结的过程叫做条件反应的习得过程。

在此过程中,根据条件刺激与无条件刺激呈现时间的关系可以分为同时性条件作用和延时性条件作用与痕迹条件作用。

《心理学》几种学习理论:联结主义学习理论,行为主义学习理论,认知主义学习理论,认知—行为主义学习理论,人本主义学习理论。

(贴近生活的一些例子)1.联结主义学习理论:例子1:看到酸梅并吃进嘴里,感觉到酸味,口腔分泌唾液。

几次吃酸梅的经历之后,看到酸梅,尽管没吃,口腔会自然分泌唾液。

分析:酸梅的刺激,使口腔有了分泌唾液的反应,多次尝试后,“看到酸梅”和“分泌唾液”建立了联系,条件反射。

例子2:小孩子要把拆成一个个零件的玩具组装回原样,进行拼凑的时候,他会不断尝试零件的各种组合,放弃不能接洽的方式,保留接口合适的零件拼凑在一起,最终完成组装。

分析:小孩子不断尝试,零件能够、不能够拼凑起来,反馈给小孩“这种方法是正确、错误的”信息,使得小孩子保留正确的尝试。

主要观点:强调复杂行为是建立在条件联系上的复合反应,学习就是在刺激与反应之间建立联结的过程,“条件反射”作用。

另外,个体在尝试过程中会犯许多错误,通过环境给与的反馈,个体放弃错误保留正确尝试,从而建立正确联结,“操作条件作用”。

2. 行为主义学习理论:例子:食物端上桌,小孩子没洗手就伸手去拿,被妈妈打手背,并告知要饭前洗手。

小孩去洗了手再回桌吃饭,被妈妈表扬,以后还能保持洗手习惯。

分析:打手背是一种惩罚形式,表扬则是对“饭前洗手”这个好习惯的强化。

主要观点:个体行为不是与生俱来的,不是由遗传决定的,而是受环境因素的影响被动学习的。

对所想要的行为进行及时强化就是学习的关键。

3. 认知主义学习理论:例子:小孩子常常认为夜里有鬼怪出没,当自己一个人在房间睡觉时因为害怕而睡不着,但鬼怪也从未出现过。

后来他认识到鬼怪并不存在,进行多次自我提醒后,渐渐不再害怕。

分析:小孩子从外界得到“鬼怪不存在”的正确认识,过去没有鬼怪的经验,加上自我心理暗示,而不再害怕。

主要观点:人的认识不是由外界刺激直接给予的,而是外界刺激和认知主体内部心理过程相互作用的结果。

学习过程被解释为每个人根据自己的态度、需要和兴趣并利用过去的知识与经验对当前工作的外界刺激作出主动的、有选择的信息加工过程。