学术界公认的有机合成之父

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:13

中国十大科学家简介中国拥有众多杰出的科学家,他们在不同领域做出了重要贡献,推动了中国科技事业的发展。

以下是中国十大科学家的简介。

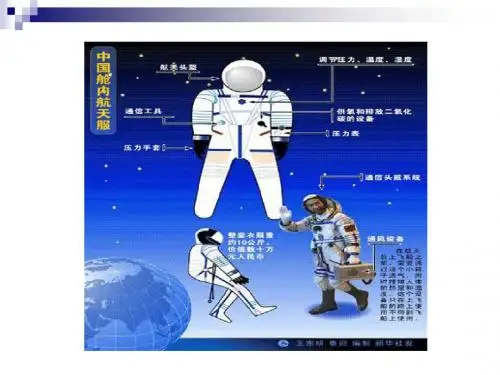

1. 钱学森钱学森(1911-2009)是中国著名的航空航天科学家和工程师,被誉为“中国航天之父”。

他是中国第一颗人造卫星“东方红一号”的总设计师,也是中国第一艘载人航天飞船“神舟五号”的总设计师。

他在航空航天领域做出了极大贡献,是中国现代科技事业的重要推动者。

2. 屠呦呦屠呦呦(1930-)是中国著名的药学家,也是中国第一位获得诺贝尔医学奖的女性科学家。

她在中药研究领域做出了重要贡献,成功地分离出青蒿素并证明其对疟疾的治疗作用。

她的研究为全球疟疾防治工作做出了重要贡献。

3. 吴文俊吴文俊(1919-2013)是中国著名的数学家和科学家,被誉为“中国数学之父”。

他在数学领域做出了重要贡献,提出了“吴方法”,成功地解决了一系列数学难题。

他还积极推动中国数学事业的发展,为培养数学人才做出了杰出贡献。

4. 丁肇中丁肇中(1926-)是中国著名的物理学家,也是中国第一颗氢弹的总设计师。

他在物理领域做出了重要贡献,提出了“丁肇中模型”,成功地解决了一系列物理难题。

他还积极推动中国物理事业的发展,为培养物理人才做出了杰出贡献。

5. 陈省身陈省身(1907-1998)是中国著名的数学家,被誉为“中国现代数学之父”。

他在数学领域做出了重要贡献,提出了“陈-西蒙斯理论”,成功地解决了一系列数学难题。

他还积极推动中国数学事业的发展,为培养数学人才做出了杰出贡献。

6. 李政道李政道(1926-2016)是中国著名的物理学家,也是中国第一位获得诺贝尔物理学奖的科学家。

他在物理领域做出了重要贡献,提出了“李政道理论”,成功地解决了一系列物理难题。

他还积极推动中国物理事业的发展,为培养物理人才做出了杰出贡献。

7. 吴大猷吴大猷(1908-1997)是中国著名的数学家,也是中国第一位获得国际数学界最高荣誉“菲尔兹奖”的科学家。

有机合成宗师级人物 E.J. Corey的自传Elias James Corey——科里,美国哈佛大学教授,因发展有机逆合成分析理论,获1990 年诺贝尔化学奖。

Elias J. Corey – Autobiography( The Nobel Prize in Chemistry 1990)My birth in July 1928 in Methuen, Massachusetts was followed just eighteen months later by the death of my father, Elias, a successful business man in that community 30 miles north of Boston. My mother, Fatina (née Hasham), changed my name from William to Elias shortly after my father's passing. I do not remember my father, but all his friends and associates made it clear that he was a remarkably gifted and much admired person. I have always been guided by a desire to be a worthy son to the father I cannot remember and to the loving, courageous mother who raised me, my brother, and two sisters through the trials of the Depression and World War II. My grandparents on both sides, who emigrated from Lebanon to the United States, also knew howto cope with adversity, as Christians in a tragically torn country, underthe grip of the Ottoman empire.In 1931, our family grew to include my mother's sister, Naciby, and her husband, John Saba, who had no children of their own. We all lived together in a spacious house in Methuen, still a gathering place for family reunions. My uncle and aunt were like second parents to us. As a youngster I wasrather independent, preferring such sports as football, baseball and hiking to work. However, when my aunt, who was much stricter than my mother, assigned a household chore, it had to be taken seriously. From her I learned to be efficient and to take pleasure in a job well done, no matter how mundane. We were a very close, happy and hardworking family with everything that we needed, despite the loss of my father and the hard economic times. Uncle John died in 1957, and too soon afterwards, in 1960, my aunt passed away. My mother died in 1970 at the age of seventy. They all lived to see each of the four children attain a measure of success.From the ages of five to twelve I attended the Saint Laurence O'Toole elementary school in Lawrence, a city next to Methuen, and was taught by sisters of the Catholic order of Notre Dame de Namour. I enjoyed all my subjects there. I do not remember ever learning any science, except for mathematics. I graduated from Lawrence Public High School at the age of sixteen and entered the Massachusetts Institute of Technology, just a few weeks later, in July, 1945, with excellent preparation, since most of myhigh school teachers had been dedicated and able. Although my favorite subject was mathematics, I had no plan for a career, except the notion that electronic engineering might be attractive, since it utilized mathematics atan interesting technological frontier. My first courses at M.I.T. were in the basic sciences: mathematics, physics and chemistry, all of which were wonderful. I became a convert to chemistry before even taking an engineering course because of the excellence and enthusiasm of my teachers, the central position of chemistry in the sciences and the joy of solving problems in the laboratory. Organic chemistry was especially fascinating with its intrinsic beauty and its great relevance to human health. I had many superb teachers at M.I.T., including Arthur C. Cope, John C. Sheehan, John D. Roberts and Charles Gardner Swain. I graduated from M.I.T. after three years and, at the suggestion of Professor Sheehan, continued there as a graduate member of his pioneering program on synthetic penicillins. My doctoral work was completed by the end of 1950 and, at the age of twenty-two, I joined the University of Illinois at Urbana-Champaign as an Instructor in Chemistry under the distinguished chemists Roger Adams and Carl S. Marvel. I am forever grateful to them for giving me such a splendid opportunity, as well as for their help and friendship over many years.Because my interests in chemistry ranged from the theoretical and quantitative side to the biological end of the spectrum, I decided to maintain a broad program of teaching and research and to approach chemistry as a discipline without internal boundaries. My research in the first three years, which had to be done with my own hands and a few undergraduate students, was in physical organic chemistry. It had to do with the application of molecular orbital theory to the understanding of the transition states for various reactions in three dimensional (i.e. stereochemical) detail. The stereoelectronic ideas which emerged from this work are still widely used in chemistry and mechanistic enzymology. By 1954, as an Assistant Professor with a group of three graduate students, I was able to initiate more complex experimental projects, dealing with the structure, stereochemistry and synthesis of natural products. As a result of the success of this research, I was appointed in 1956, at age twenty-seven, as Professor of Chemistry. My research group grew and the scope of our work broadened to include other topics: enantioselective synthesis, metal complexes, new reactions for synthesis and enzyme chemistry. The pace of discovery accelerated.In the fall of 1957, I received a Guggenheim fellowship and my first sabbatical leave. It was divided between Harvard, to which I had beeninvited by the late Prof. Robert B. Woodward, and Europe. The last four months of 1957 would prove eventful. In September, shortly after the beginning of my stay at Harvard, my uncle John passed away. At least I had been lucky enough to have seen him just two days before. I was deeply affected by the loss of this fine and generous man whom I loved as a real father. In solitude and sadness I returned to my work and a very deepimmersion in studies which proved to be pivotal to my future research. Inearly October several of the key ideas for a logical and general way of thinking about chemical synthesis came to me. The application of theseinsights led to rapid and unusual solutions to several specific synthetic problems of interest to me at the time. I showed one such plan (for the molecule longifolene) to R. B. Woodward and was pleased by his enthusiastic response. Later in 1957 I visited Switzerland, London and Lund, the last asa guest of Prof. Karl Sune Bergström. It was at Lund, in Bergström's Department, that I became intrigued by the prostaglandins. Our research inthe mid 1960's led to the first chemical syntheses of prostaglandins and to involvement in the burgeoning field of eicosanoids ever since.In the spring of 1959 I received an offer of a Professorship at Harvard,which I accepted with alacrity since I wanted to be near my family and since the Chemistry Department at Harvard was unsurpassed. The Harvard faculty in 1959 included Paul D. Bartlett, Konrad Bloch, Louis F. Fieser, George B. Kistiakowski, E. G. Rochow, Frank H. Westheimer, E. B. Wilson and R. B. Woodward, all giants in the field of Chemistry. Roger Adams, who was always very kind and encouraging to me, gave his blessing even though years beforehe had declined a professorial appointment at Harvard. I have alwaysregarded the offer of a Professorship at Harvard as the most gratifying ofmy professional honors.At Harvard my research group grew in size and quality, and developed aspirit and dynamism which has been a continuing delight to me. I was able to start many new scientific projects and to teach an advanced graduate courseon chemical synthesis. Using the concepts of retrosynthetic analysis under guidance of broad strategies, first-year graduate students could be taughtin just three months to design sophisticated chemical syntheses. My research interests soon evolved to include the following areas: synthesis of complex, bioactive molecules; the logic of chemical synthesis; new methods of synthesis; molecular catalysts and robots; theoretical organic chemistry and reaction mechanisms; organometallic chemistry; bioorganic and enzyme chemistry; prostaglandins and other eicosanoids and their relevance to medicine; application of computers to organic chemical problems, especiallyto retrosynthetic analysis. My personal scientific aspirations can besimilarly summarized: to be creative over a broad range of the chemical sciences; to sustain that creativity over many years; to raise the power of research in chemistry to a qualitatively higher level; and to develop new generations of outstanding chemists.In September, 1961, I married Claire Higham, a graduate of the University of Illinois. We have three children. David Reid is a graduate of Harvard (A.B. 1985) and the University of California, Berkeley (Ph.D., 1990), who iscurrently a Postdoctoral Fellow in Chemistry/Molecular Biology at the University of California Medical School at San Francisco. Our second son, John, graduated from Harvard (A.B. 1987) and the Paris Conservatory of Music (1990) and is now carrying out advanced studies in classical music composition at the latter institution. Our daughter, Susan, graduated from Harvard with a major in anthropology (A.B. 1990) and plans graduate work in Education. Claire and I live near the Harvard Campus in Cambridge, as we have for nearly thirty years. My leisure interests include outdooractivities and music.I am very proud of the many graduate students and postdoctoral fellows from all over the world who have worked in my research group. Their discoveriesin my laboratory and their subsequent achievements in science have been a source of enormous satisfaction. The Corey research family now includes about one hundred fifty university professors and an even larger number of research scientists in the pharmaceutical and chemical industry. It has been my good fortune to have been involved in the education of scholars and leaders in every area of chemical research, and especially, to have contributed to the scientific development of many different countries. My research family has been an extraordinarily important part of my life. Much of the credit for what I have achieved belongs to that professional family, my wonderful teachers and faculty colleagues, and not least, to my own dear personal family.。

关于李比希的人物事迹李比希是一位德国化学家,李比希最重要的贡献在于农业和生物化学,创立了有机化学,因此他被称为“化学之父”。

下面是小编跟大家分享的李比希事迹,欢迎大家来阅读学习~李比希人物生平1820xx年5月12日,李比希(Justus von Liebig)生于德国的达姆斯塔特。

父亲是一个染料制造商,家中有许多化学药品。

小小的李比希经常自己动手做化学实验,他对实验和观察有着浓厚的兴趣。

他把父亲店铺后边的厨房改造成自己的实验室,在阁楼上,自己偷偷做雷酸盐的实验。

有一次他在做雷酸汞的实验时。

引起了爆炸,震动了整个楼房,屋顶的一角也被炸毁了,但他本人没有受伤。

对于这件事,李比希的父亲并没有责备他,反而说他有胆量、有追求精神。

每当李比希回忆往事时,他都深有感触他说:童年的化学实验,激发了他的想象力和对化学的热爱。

青年时代的李比希,不远千里到波恩求学,他的第一个老师是卡斯特纳。

后来,李比希又转到埃尔兰根大学学习,并于1820xx年获博士学位,博士论文的题目是《论雷酸汞的成分》。

获博士学位以后,他又到法国巴黎继续深造。

经洪堡特(A.Von Htmboldt,1769一1859)教授推荐,他进入了盖·吕萨克实验室进行研究工作。

在1822一1824两年的研究中,在探索各种有机化合物的同时,他系统地研究了雷酸盐。

找到了防止雷酸盐爆炸的填充剂,发现用烘焙过的苦土(MgO)与雷酸盐相混和,可以非常有效地防止雷酸盐爆炸。

李比希在1820xx年6月23日向科学院报告了他的研究成果。

当时,会议主持人洪堡特教授对李比希说:“您的研究不仅本身具有重要意义,更重要的是这一成果使人们感到,您是一位有杰出才干的人。

”李比希1820xx年回到德国,担任了吉森(Giessen)大学编外教授,两年以后升为正式教授,当时他年仅23岁。

李比希在化学上建树极多,除雷酸盐的研究成果之外, 1820xx年发现了马尿酸,接着合成了氯醛和氯仿,1832年和维勒鉴定出苯乙酰基,1834年提出乙醇、乙醚等,都可视为乙基的化合物,并命名了乙基(C2H5-)。

伍德沃德:“合成是一门艺术”作者:耶衲来源:《科学导报》2015年第90期罗伯特·伯恩斯·伍德沃德是20世纪在有机合成化学实验和理论上取得划时代成果的有机化学家,许多人因为他极其精巧的技术和举世闻名的成就称他为“现代有机合成之父”。

他26岁时就在试管内合成了奎宁,之后他在哈佛的实验室内先后陆续合成了叶绿素、马钱子碱、胆甾醇、麦角酸、利血平等至少24种极难合成的有机化合物。

伍德沃德有一句名言是这样说的:“合成,是一门艺术。

”究竟是怎样一个人会把复杂严肃却又枯燥的实验当成一门艺术呢?让我们一起来认识一下这位“合成”大师。

伍德沃德1917年生于美国马萨诸塞州的波士顿。

他从小就醉心于化学,小学、初中时就已经开始自学化学。

在他上高中前,就已经把路德威·哥特曼(Ludwig Gattermann)编写的一本学校普遍使用的有机化学实验教材里的大部分实验,都想办法做了一遍。

20世纪早期,德国在全球的科学技术成就颇高,掌握着很多世界前沿的科学技术。

年仅11岁的伍德沃德深知德国强大的科学研究实力,就找到了驻波士顿的德国领事馆总领事,并通过他取得一些发表在德国期刊上的论文。

1933年,素有“神童”之称的伍德沃德以优异的成绩考入美国著名大学麻省理工学院,当时在班里年纪最小的他从入学就被寄予厚望,但他却在次年因忽视其他课程的学习导致成绩不好而被校方开除。

戏剧性的是,麻省理工于1935年再次录取了伍德沃德,这次学校为了培养他,专门为他单独安排了许多课程。

伍德沃德不负众望,于1936年成功获得麻省理工学院理学学士学位。

伍德沃德获学士学位后,只用了一年的时间便直接攻取博士学位。

获博士学位以后,伍德沃德在哈佛大学执教,1950年被聘为教授。

他的教学风格以严谨著称,并在教学中十分重视化学演示实验,以重点训练学生的实验技巧。

经过他培养的学生,许多人后来都成为了化学界的知名人士,这其中就包括获得1981年诺贝尔化学奖的美国化学家霍夫曼(R. Hoffmann)。

伍德沃德(Robert Burns Woodward,1917—1979) ,美国化学家,现代有机合成之父。

1917年4月10日生于美国马萨路塞州的波士顿。

从小喜读书,善思考,学习成绩优异。

1933年夏,只有16岁的伍德沃德就以优异的成绩,考人美国的著名大学麻省理工学院。

在全班学生中,他是年龄最小的一个,素有“神童”之称,学校为了培养他,为他一人单独安排了许多课程。

他聪颖过人,只用了3年时间就学完了大学的全部课程,并以出色的成绩获得了学上学位。

伍德沃德一生主要从事天然有机化合物生物碱和甾族化合物结构与合成的研究。

1940-1942年间,先后发表多篇论文,形象地描述了紫外光谱和分子结构之间的关系。

证实了揭示物质结构,利用物理方法比化学方法更有利,并由此引出了伍德沃德准则。

1945—1947年间,伍德沃德测定了青霉素、土霉素、士的宁等12种天然有机化合物的结构他曾推测了许多复杂的天然有机化合物的结构,并取得了巨大的成功,包括青霉素(1945)、番木鳖碱(1947)和河豚毒素(1964)等。

在测定碳霉素的结构中发现了前所未知的一类天然产物─大环内酯抗生素,并提出了在自然界形成的可能途径。

他也是第一个提出甾体激素的正确生物合成理论的人。

他最早正确地推测了二茂铁的结构,为金属有机化学开辟了新的道路。

他的合成工作突出地表现在巧妙地利用有机反应进行现在已知的最复杂的天然有机化合物的合成。

1944—1975年间,他合成了奎宁、胆固醇、肾上腺皮质激素可的松和利血平、叶绿素、羊毛甾醇、维生素B12,:等20余种复杂有机化合物,并用于生产,具有现代合成化学的最高水平。

他把有机合成的技巧提高到一个前所未有的水平,从而伍德沃德被尊称为现代有机合成大师。

伍德沃德还善于从实践中总结并提高理论,在维生素B12合成(1973)的长期过程中,他认识到有机反应的一个基本规律。

他观察到分子轨道对称性,而且对反应的难易和产物的构型起决定作用。

时代楷模彭士禄院士先进事迹

彭士禄院士是中国工程院院士、中国科学院院士、著名化学家。

他被称为“金属有机化学之父”,为我国的有机金属化学事业做出了巨大贡献。

彭士禄院士在金属有机化学领域取得了一系列重要成果,尤其是在有机金属催化反应及金属有机化学基础理论方面开创了新的领域。

他在有机金属化学的研究中提出了一系列原创性的理论,为有机金属化学的发展奠定了坚实的基础。

彭士禄院士的研究成果不仅在学术上具有重要意义,还对工业生产起到了积极的促进作用。

他开发了新型的催化剂和反应体系,成功地实现了多种有机物的合成和转化,为我国化学工业的发展做出了突出贡献。

除了在学术研究上取得重大突破外,彭士禄院士还在科研管理和人才培养方面有着卓越的贡献。

他担任过中国科学院化学研究所所长、中国化学会理事长等职务,在领导科研机构和组织学术活动方面发挥了重要作用。

他培养了一大批杰出的学术骨干和科研人员,为中国化学事业的发展培养了一大批人才。

彭士禄院士的先进事迹不仅在学术界有所影响,也在社会上得到了广泛认可和赞赏。

他荣获了多项国内外重要奖项和荣誉,包括国家科技进步奖特等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、国际化学奖、美国化学会皇家金质奖章等。

彭士禄院士以其杰出的学术成就和卓越的贡献,被誉为时代楷模,激励着广大科研工作者为国家的科技事业做出更大贡献。

他的先进事迹将长期激励着人们追求科学的真理,推动中国科技创新的发展。

关于李比希的人物事迹李比希是一位德国化学家,李比希最重要的贡献在于农业和生物化学,创立了有机化学,因此他被称为“化学之父”。

下面是橙子跟大家分享的李比希事迹,欢迎大家来阅读学习~李比希人物生平 1820xx年5月12日,李比希(Justus von Liebig)生于德国的达姆斯塔特。

父亲是一个染料制造商,家中有许多化学药品。

小小的李比希经常自己动手做化学实验,他对实验和观察有着浓厚的兴趣。

他把父亲店铺后边的厨房改造成自己的实验室,在阁楼上,自己偷偷做雷酸盐的实验。

有一次他在做雷酸汞的实验时。

引起了爆炸,震动了整个楼房,屋顶的一角也被炸毁了,但他本人没有受伤。

对于这件事,李比希的父亲并没有责备他,反而说他有胆量、有追求精神。

每当李比希回忆往事时,他都深有感触他说:童年的化学实验,激发了他的想象力和对化学的热爱。

青年时代的李比希,不远千里到波恩求学,他的第一个老师是卡斯特纳。

后来,李比希又转到埃尔兰根大学学习,并于1820xx年获博士学位,博士论文的题目是《论雷酸汞的成分》。

获博士学位以后,他又到法国巴黎继续深造。

经洪堡特(A.Von Htmboldt,1769一1859)教授推荐,他进入了盖·吕萨克实验室进行研究工作。

在1822一1824两年的研究中,在探索各种有机化合物的同时,他系统地研究了雷酸盐。

找到了防止雷酸盐爆炸的填充剂,发现用烘焙过的苦土(MgO)与1/ 9雷酸盐相混和,可以非常有效地防止雷酸盐爆炸。

李比希在1820xx年6月23日向科学院报告了他的研究成果。

当时,会议主持人洪堡特教授对李比希说:“您的研究不仅本身具有重要意义,更重要的是这一成果使人们感到,您是一位有杰出才干的人。

”李比希1820xx年回到德国,担任了吉森(Giessen)大学编外教授,两年以后升为正式教授,当时他年仅23岁。

李比希在化学上建树极多,除雷酸盐的研究成果之外,1820xx 年发现了马尿酸,接着合成了氯醛和氯仿,1832年和维勒鉴定出苯乙酰基,1834年提出乙醇、乙醚等,都可视为乙基的化合物,并命名了乙基(C2H5-)。

最伟大的天然有机化学家——Robert Burns Woodward1917年4月10日Woodward生于美国马萨诸塞州波士顿,从小就对化学抱有浓厚的兴趣,据说他在12岁时就完成了《有机化学的实用方法》(LudwigGattermann’s Practical Methodsof Organic Chemistry)一书中所有的实验。

小编在这里整理了Robert Burns Woodward相关资料,希望能帮助到您。

最伟大的天然有机化学家——Robert Burns Woodward1 Woodward生平简介1917年4月10日Woodward生于美国马萨诸塞州波士顿,从小就对化学抱有浓厚的兴趣,据说他在12岁时就完成了《有机化学的实用方法》(LudwigGattermann’s Practical Methodsof Organic Chemistry)一书中所有的实验。

1933年Woodward就读于麻省理工学院(MassachusettsInstitute of T echnology,MIT),入学一年后,由于只专注于化学课程的学习,Woodward其他课程的成绩并不理想,因此一度面临退学。

此时曾主持Woodward面试的JamesFlack Norris教授(1871—1940,认为他是个难得的化学天才,帮助其留在MIT完成了学业,并于1936年取得了学士学位。

取得学士学位一年后的1937年,年仅20岁的Woodward又获得了博士学位,毕业论文是《麦角酸的研究》(Studieson lysergic acid),导师是James Flack Norris教授与AveryAdrian Morton教授(1892—1987,在这期间Woodward还完成了雌激素酮(estrone,1,图3)的合成[1]。

毕业后的Woodward于1937在伊利诺伊大学(University of Illinois)担任了一段时间博士研究员(instructorship),同年夏天回到哈佛大学任Elmer Peter Kohler教授(1865—1938)的研究助理,一年后成为哈佛研究员协会(Harvard Societyof Fellows)初级会员。

现代有机合成之父伍德沃德伍德沃德1917年“月10日生于美国马萨路塞州的波士顿。

从小喜读书,善思考,学习成绩优异。

1933年夏,只有16岁的伍德沃德就以优异的成绩,考人美国的著名大学麻省理工学院。

在全班学生中,他是年龄最小的一个,素有“神童”之称,学校为了培养他,为他一人单独安排了许多课程。

他聪颖过人,只用了3年时间就学完了大学的全部课程,并以出色的成绩获得了学上学位。

伍德沃德获学士学位后,直接攻取博士学位,只用了一年的时间,学完了博士生的所有课程,通过论文答辩获博士学位。

从学士到博士,普通人往往需要6年左右的时间,而伍德沃德只用了一年,这在他同龄人中是最快的。

获博士学位以后,伍德沃德在哈佛大学执教,1950年被聘为教授。

他教学极为严谨,且有根强的吸引力,特别重视化学演示实验,着重训练学生的实验技巧,他培养的学生,许多人成了化学界的知名人士,其中包括获得1981年诺贝尔化学奖的美国化学家霍夫曼(R.Hoffmann)。

伍德沃德在化学上的出色成就,使他名扬全球。

1963年,瑞士人集资,办了一所化学研究所,此研究所就以伍德沃德的名字命名,并聘请他担任了第一任所长。

伍德沃德是本世纪在有机合成化学实验和理论上,取得划时代成果的罕见的有机化学家,他以极其情巧的技术,合成了胆固醇、皮质酮、马钱子碱、利血平、叶绿素等多种复杂有机化合物。

据不完全统计,他合成的各种极难合成的复杂有机化合物达24种以上,所以他被称为“现代有机合成之父”。

伍德沃德还探明了金霉素、土霉素、河豚素等复杂有机物的结构与功能,探索了核酸与蛋自质的合成问题、发现了以他的名字命名的伍德沃德有机反应和伍德沃德有机试剂。

他在有机化学合成、结构分析、理论说明等多个领域都有独到的见解和杰出的贡献,他还独立地提出二茂铁的夹心结构,这一结构与英国化学家威尔金森(G.Wilkinscn)、菲舍尔(E.O.Fischer)的研究结果完全一致。

1965年,伍德沃德因在有机合成方面的杰出贡献而荣获诺贝尔化学奖。

有机合成化学发展简史专业:精细化工学号:10姓名:***目录有机合成发展简史有机合成化学是有机化学的核心组成部分,是人类改造世界,创造美好未来的强有力工具.一个国家有机化学研究水平高低在很大程度上取决于有机合成化学发展状况.有机合成是推动有机学发展的永恒动力.1.有机合成是有机化学中永不枯竭研究资源生命科学:生物大分子、生物活性分子、生化分析试剂等;医药学:药物、药理、病理分析试剂等;农业:农药、农用化学品等;石油:石油化工产品等材料科学:高分子化合物、功能材料等;食品:食品添加剂等;日用化工:燃料、涂料、化妆品等.2.有机合成的发展史早期的合成化学1900年以前:简单化合物的制备1824年德国化学家维勒Wohler首次从无机物人工合成有机物--尿素.1845年德国化学家Kolbe合成醋酸1854年法国化学家Bezthelot合成油脂1890年德国化学家Emil Fisher合成六个碳原子的糖的各种异构体,由于他在糖化学和嘌呤等杂环化合物合成的功绩获得1902年的诺贝尔化学奖.合成化学的发展1900~1960年:生物活性的化合物被合成1902年德国化学家Willstatter合成托品酮1915年获得诺贝尔化学奖颠茄酮1917年英国化学家Robinson 全新、简捷地合成托品酮Mannich反应1947年获诺贝尔化学奖1929年德国化学家Hans Fisher 合成血红素通过对其分解产物的合成并最后加以装配美国化学家R.B.Woodward1917~19791965年获得诺贝尔化学奖现代有机化学之父复杂结构的生物碱的合成:1944年金鸡纳碱的合成,1954年马钱子碱的合成,1956年麦角新碱的合成,利血平的合成甾体化合物的合成:1951年胆甾醇等的合成1957年羊毛甾醇的合成抗生素的合成:青霉素V、四环素、VB12等Woodward与瑞士有机化学家Albert Eschenmoser合作,率领100多位科学家经过12年的努力,终于于1973年完成了VB12的全合成.有机合成的新发展60年代以后:有机合成化学形成了以反应机制为线索的体系E.J.Corey 美国化学家1967年提出具有严密逻辑的逆合成分析法,并合成血红素、前列腺素、白三烯等天然产物;1990年获得诺贝尔化学奖在60年代中期,科里创造了逆合成分析的原理,并提出了合成子和切断这两个基本概念.科里的合成方法和理论开创了计算机辅助有机合成的新纪元.1967年科里等人编写了第一个OCSSOrganic Chemical Simulation of Synthesis程序LHASA程序的前身逆合成分析法Retrosynthesis:即从需要合成的目标分子Target Molecule —TM出发,向回推出原料.即使一个简单的分子得合成也可以逆推出许多不同的中间体,组成不同的合成路线,结果得到一个所谓的“合成树”.20世纪60年代,Merrifield 美国生物化学家发展了固相合成技术.20世纪70年代,Corey 美国化学家发展了手性合成理论和方法.1989年,Kishi 美国化学家合成了海葵毒素分子式:C129H223N3O54,分子量2680,64个手性中心,7个骨架内双键,被称为是世纪工程.20世纪90年代,发展了组合化学合成理论和技术.3.中国有机合成发展概况在新中国成立后,中国的自然科学,包括有机合成化学,进入了一个崭新的发展时代.尽管当时的工业基础非常薄弱,又无强大的国力支持,但新中国的有机化学家在抗菌素,染料和甾体药物等的合成方面开展了相当出色的工作,尤其是甾体的半合成工作取得了极大成功,为当时世界上正在发展的甾体抗炎药和甾体避孕药工业打下了坚实的基础.从70年代起国际上的有机化学的发展出现了新的高潮,有机化学成为化学中最大的一个分支,有机合成则成为有机化学中最令人注目的一个领域.1965年9月,我国科学家汪猷等成功地合成了具有生理活性的结晶牛胰岛素.70年代中,前后合成了前列腺素E1PGE1,前列腺素F2α及ω-乙基同系物ω-Ethyl-PGF2α和15-甲基前列腺素F2α15-Methyl PGF2α等前列腺素,以及一大批昆虫棉红铃虫等信息素.此外这期间也开展了一些天然药物的合成研究,如具抗癌活性的喜树碱和具抗疟活性的仙鹤草酚等.1978年作为中国科学院的重点研究课题启动了青蒿素的全合成研究.青蒿素是中国科学家从中药中发现的新一代抗疟药,同时其独特的过氧结构也是对有机合成的新挑战.1981年11月,我国科学家又在世界上首先人工合成了酵母丙氨酸转移核糖核酸.1983年报道了从青蒿的另一成分——青蒿酸出发合成青蒿素的工作.1984年进而完成了由香茅醛开始的全合成工作.国内90年代天然产物合成较前有很大的发展,合成目标涉及到多种类型的化合物:周维善利用糠胺的不对称反应合成了一批生物碱,以及对苯乙烯内酯的合成.王志勤、许杏祥等对康宁木酶素进行了合成.总之,50年代以来,尤其近20年来中国天然产物合成这一科学高峰的攀登取得了很大的进展,缩小了与国际先进水平的差距.4.参考资料1、有机合成化学王玉炉等编.科学出版社,2014年第三版2、有机合成化学黄宪等编,化学工业出版社,2003年版3、现代有机合成化学吴毓林等编,科学出版社,2001年版4、中国有机合成概况参考中国有机合成化学家的攀登吴毓林,伍贻康编,出版源化学通报, 199912:25-32。

伍德沃德(Robert Burns Woodward,1917—1979) ,美国化学家,现代有机合成之父。

1917年4月10日生于美国马萨路塞州的波士顿。

从小喜读书,善思考,学习成绩优异。

1933年夏,只有16岁的伍德沃德就以优异的成绩,考人美国的著名大学麻省理工学院。

在全班学生中,他是年龄最小的一个,素有“神童”之称,学校为了培养他,为他一人单独安排了许多课程。

他聪颖过人,只用了3年时间就学完了大学的全部课程,并以出色的成绩获得了学上学位。

伍德沃德一生主要从事天然有机化合物生物碱和甾族化合物结构与合成的研究。

1940-1942年间,先后发表多篇论文,形象地描述了紫外光谱和分子结构之间的关系。

证实了揭示物质结构,利用物理方法比化学方法更有利,并由此引出了伍德沃德准则。

1945—1947年间,伍德沃德测定了青霉素、土霉素、士的宁等12种天然有机化合物的结构他曾推测了许多复杂的天然有机化合物的结构,并取得了巨大的成功,包括青霉素(1945)、番木鳖碱(1947)和河豚毒素(1964)等。

在测定碳霉素的结构中发现了前所未知的一类天然产物─大环内酯抗生素,并提出了在自然界形成的可能途径。

他也是第一个提出甾体激素的正确生物合成理论的人。

他最早正确地推测了二茂铁的结构,为金属有机化学开辟了新的道路。

他的合成工作突出地表现在巧妙地利用有机反应进行现在已知的最复杂的天然有机化合物的合成。

1944—1975年间,他合成了奎宁、胆固醇、肾上腺皮质激素可的松和利血平、叶绿素、羊毛甾醇、维生素B12,:等20余种复杂有机化合物,并用于生产,具有现代合成化学的最高水平。

他把有机合成的技巧提高到一个前所未有的水平,从而伍德沃德被尊称为现代有机合成大师。

伍德沃德还善于从实践中总结并提高理论,在维生素B12合成(1973)的长期过程中,他认识到有机反应的一个基本规律。

他观察到分子轨道对称性,而且对反应的难易和产物的构型起决定作用。

化学科学家的贡献与突破化学作为一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础自然科学,其发展历程中无数化学科学家们做出了杰出的贡献,推动了人类社会的进步。

以下是一些著名的化学科学家以及他们的突破性成果。

1.阿伏伽德罗(Alessandro Volta):意大利化学家,他提出了阿伏伽德罗假说,即等量的不同气体在相同条件下占据相同的体积。

这一假说奠定了现代化学计量学的基础。

2.道尔顿(John Dalton):英国化学家,提出了原子论,认为所有物质都是由不可再分的小粒子——原子组成。

原子论的提出,使化学有了一个统一的理论基础。

3.门捷列夫(Dmitri Mendeleev):俄国化学家,发现了元素周期律,并编制出第一张元素周期表,预测了一些尚未发现的元素。

他的工作极大地提高了化学元素的研究效率。

4.拉瓦锡(Antoine Lavoisier):法国化学家,被认为是现代化学的奠基人之一。

他通过实验得出了质量守恒定律,即化学反应中物质的质量不会发生变化。

5.波义耳(Robert Boyle):英国化学家,波义耳定律的发现者,该定律描述了在恒温下,一定量的气体压强和体积成反比的关系。

6.马克思·冯·劳厄(Max von Laue):德国物理学家,1912年提出晶体的X射线衍射理论,为晶体学的发展奠定了基础。

7.居里夫人(Marie Curie):波兰出生的法国物理学家和化学家,她发现了镭和钋两种新元素,成为第一个获得两次诺贝尔奖的科学家。

8.柯达(George Eastman):美国化学家,发明了胶卷,使摄影得以大众化,极大地影响了20世纪的信息记录和传播方式。

9.伍德沃德(Robert Woodward):美国化学家,因其在有机合成化学领域的卓越贡献而闻名,他被称为“有机合成化学之父”。

10.范特霍夫(Jacobus Henricus van ’t Hoff):荷兰化学家,提出了化学动力学的概念,并创立了立体化学,即分子中原子的三维排列。