足太阴脾经

- 格式:ppt

- 大小:2.72 MB

- 文档页数:21

足太阴脾经重点穴位咱今天就来好好聊聊这足太阴脾经的重点穴位。

说起这足太阴脾经啊,那可是咱身体里的一条“健康要道”。

这脾经上的重点穴位,就像是守护健康的“小卫士”,一个个都有着大作用。

先来说说这“隐白穴”。

它在大脚趾内侧的指甲角旁。

有一次,我碰到一个朋友,他总是感觉浑身没劲儿,精神头也不好。

我就告诉他,每天多按按隐白穴。

他半信半疑地照做了。

过了一段时间再见到他,嘿,整个人的状态都不一样了,精神饱满,还一个劲儿地感谢我。

这隐白穴啊,对于止血、调理月经过多等都有不错的效果。

再讲讲“太白穴”。

它在脚的内侧边缘,靠近第一跖骨小头后下方的凹陷处。

有一回我自己不小心吃多了,肚子胀得难受。

我就想到了太白穴,自己按摩了一会儿,那股胀胀的感觉慢慢就减轻了。

这太白穴可是健脾要穴,对于消化不良、胃痛、腹胀等问题都能帮上忙。

还有“公孙穴”,在第一跖骨基底部的前下方。

我曾经遇到一位阿姨,总是说自己心慌、失眠。

我建议她多按按公孙穴。

没过多久,阿姨开心地跟我说,睡眠质量好多了,心慌的情况也少了。

公孙穴对于调理脾胃、缓解心慌等都很有效。

“三阴交穴”也是脾经上的一个重要穴位,在内踝尖上 3 寸,胫骨内侧缘后方。

记得有次去朋友家做客,看到她妈妈正在为脸上的色斑烦恼。

我就告诉她,经常按摩三阴交穴,对改善色斑有帮助。

后来朋友跟我说,她妈妈坚持按摩了一段时间,色斑真的淡了一些。

这个穴位不仅能美容养颜,对调理月经、缓解痛经等也很管用。

“阴陵泉穴”在胫骨内侧髁下方凹陷处。

有次在公园里看到一位大爷在锻炼,说自己腿有点肿。

我就跟他提到了阴陵泉穴,让他回家多揉揉。

后来再碰到大爷,他说腿肿的情况好多了。

阴陵泉穴对于祛湿、消肿等很有效果。

这足太阴脾经上的重点穴位,就像是我们身体里的“宝藏”,只要我们好好利用,就能让身体更健康。

朋友们,平时可别忘了多关注关注它们哟!。

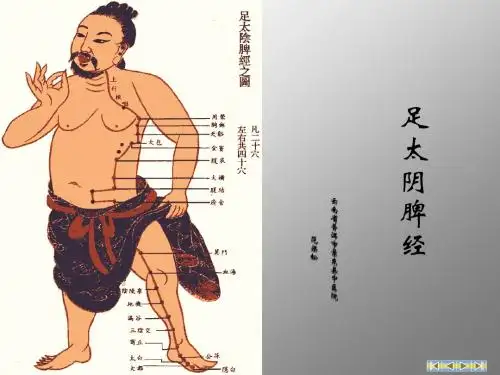

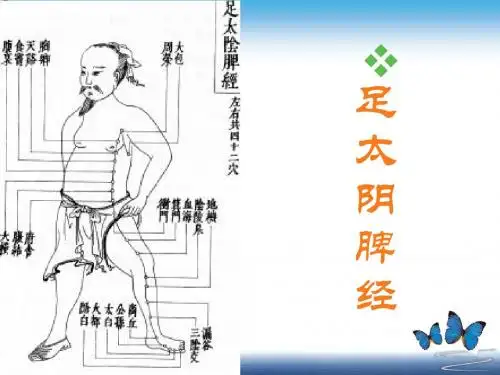

足太阴脾经足太阴脾经:从大趾末端开始(隐白),沿大趾内侧赤白肉际(大都),经核骨(第一骨小头后(太白、公孙),上向内踝前边(商丘),上小腿内侧,沿胫骨后(三阴交、漏谷),交出足厥阴肝经之前(地机、阴陵泉),上膝股内侧前边(血海、箕门),进入腹部(冲门、府舍、腹结、大横;中极、关元,属于脾,络于胃(腹哀;会下脘、日月、期门),通过膈肌,夹食管旁(食窦、天溪、胸乡、周荣;络大包;会中府),连舌根,散布舌下。

它的支脉:从胃部分出,上过隔肌,流注心中,接手少阴心经。

中医医学里所谓的脾脏,以现代医学而言,是指胰脏的功能;特别和胃有深厚的关系,两者相互影响,以完成消化机能。

其主要的机能是温暖五脏,并吸收运送胃部消化,完成之养分入五脏六腑,以生成身体需要的细胞。

胃和脾两个脏腑,具有表里关系,主宰着消化和吸收的功能。

因此,脾经一发生异常,身体各种症状就会呈现出来。

如心窝或胃附近会有重压感,出现疼痛、恶心、打嗝等现象。

容易下痢或便秘,身体消瘦下去。

尿量少,有时甚至完全无法排尿。

脚部容易冰冷、浮肿、身体有倦怠感。

因为经常失眠,故身体感觉不适,不活跃。

若出现以上所述的症状时,只要刺激经上的穴道,就能改善不适的症状。

脾经上的穴位共有二十一个,列举如下:胸、腹部分有大包、周荣、胸乡、天谷、食卖、腹哀、大横、腹结等。

下肢部份有府舍、卫门、箕门、血海、阴陵泉、地机、漏谷、三阴交、商丘、公孙、太白、大都、隐白等。

大包SP21大包Da bāo[释名]包,包容。

脾之大络,布于胸胁,包罗于此处,故名。

[出处]《灵枢·经脉》。

[位置]侧胸部,腋窝顶点(极泉)与第11肋游离端下方(章门)连线的中点,约当第7(或第6)肋间隙凹陷处。

《灵枢·经脉》:“出渊腋下三寸”;《针方六集》:“直胁(腋)下六寸”;《循经考穴编》:“与巨阙相平,又云平期门”;《针灸集成》则称“横直日月”;略有出入。

[局部解剖]肌肉:前锯肌,第七肋间内、外肌。

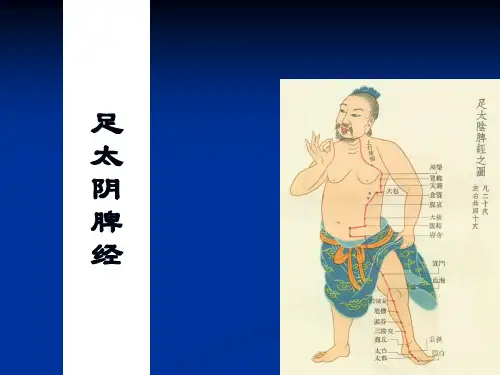

针灸穴位经络介绍足太阴脾经足太阴脾经是中医经络理论中的一条经络,它起源于足脚的太阴之邪气,主要经过脚背、小腿内侧、大腿内侧、腹部、胸部最后至喉咙。

足太阴脾经主要与脾脏有关,并与胃、肺、心、肝等脏腑产生相应的关系。

足太阴脾经的起点为足大趾的“隐白”穴,随后依次经过足趾内侧的“大都”穴、“太白”穴、内踝后方的“间使”穴、小腿内侧的“三阴交”穴、大腿内侧的“阴陵泉”穴、胃脉穴、胸部的“天池”穴、心脉穴、膈脉穴、胸脉穴并最终止于喉咙的“檀中”穴。

足太阴脾经的主要功能是调节脾胃的运化功能,有助于消化吸收和气血的生成。

它还可以调节肝脏的功能,有益于舒缓情绪和平衡体内的阴阳平衡。

足太阴脾经与心脉相互联络,可以调节心脏的功能,有助于心血的循环和心脏的健康。

在临床应用中,针灸可以通过刺激足太阴脾经的经络和穴位来调节脾胃功能,改善消化不良、食欲不振、腹胀、腹泻等症状。

此外,通过刺激足太阴脾经的经络和穴位,还可以调节情绪,减轻压力和焦虑,改善睡眠质量,提高免疫力。

下面介绍一些重要的足太阴脾经的穴位:1.隐白穴(足大趾内面的凹陷处):主治腹胀、便秘、关节疼痛等症状。

2.大都穴(足趾内侧距趾底后二分之一处):主治脾胃虚弱、消化不良、口干舌燥等症状。

3.三阴交穴(小腿内侧胫骨下1/3与腓骨前缘之间凹陷处):主治妇科疾病、泌尿系统问题、水肿等症状。

4.阴陵泉穴(大腿内侧股骨中下三分之一处):主治脾胃气滞、妇科疾病、下肢疼痛等症状。

5.胃脉穴(胸部乳头下缘的第5肋间):主治胸腹胀满、消化不良、呃逆等症状。

6.天池穴(胸脯第一肋骨下缘前方凹陷处):主治肺脏疾病、胸胁疼痛、咳嗽等症状。

7.心脉穴(胸骨中下缘凹陷处):主治心脏疾病、心悸、失眠等症状。

8.檀中穴(喉结上方隆起处):主治喉咙疾病、咽喉干燥、声音嘶哑等症状。

通过针灸刺激这些穴位,可以调节脾胃功能、改善消化问题,同时还可以改善心脏疾病、泌尿系统问题、妇科疾病等。

此外,针灸还可以通过调节足太阴脾经来调节情绪,改善睡眠质量,提高免疫力,增强身体的健康。

⾜太阴脾经:经络循⾏图、⽳位图、⽤药歌诀及主治疾病⾜太阴脾经巳时(早上9:00~11:00)⾎⽓流注于脾脏,称为「⾜太阴脾经」,此时是⼈体⽓⾎最旺时期,因此不宜⾷⽤燥热及⾟辣刺激性的⾷物,以免伤胃败脾,即使是脾虚者进⾏补养,都要很⼩⼼。

脾主运化、帮助胃吸收消化。

脾主统⾎。

头晕,⼿⿇、⼿脚冰凉是脾功能差。

1、⾜太阴脾经主要症状本经主治病证:脾、胃、妇科、前阴病。

消化系统疾病:消化不良、便秘、痢疾。

妇科病:痛经、闭经、附件炎、盆腔炎。

其他:周⾝不明原因疼痛、关节炎。

虚症:内分泌失调或分泌不⾜、胃弱、膝异常、易失眠、疲劳、⾷欲不振、⼤便异常、腹胀等。

实症:脾胃不和,消化吸收不好、易腹胀⽓打嗝、头疼、疲倦乏⼒、膝关节异常、排便异常等。

2、⾜太阴脾经⽤药歌诀补脾⼈参绵黄芪,扁⾖⽩术共陈⽪;莲⼦⼭药⽩茯苓,芡实苍术⽢草宜。

泻脾之药⽤枳实,⽯膏⼤黄青⽪奇。

温脾官桂丁藿⾹,附⼦良姜胡椒粒。

滑⽯⽞胡凉脾药,⽩芍升⿇引⼊脾。

3、⾜太阴脾经经络循⾏图4、⾜太阴脾经⽳位歌诀图5、⾜太阴脾经取⽳视频详解6、⾜太阴脾经⽳位(21⽳)本经⽳位:隐⽩(井),⼤都(荥),太⽩(输、原),公孙(络),商丘(经),三阴交(⾜三阴之会),漏⾕,地机(郄),阴陵泉(合),⾎海,箕门,冲门,府舍,腹结,⼤横,腹哀,⾷窦,天溪,胸乡,周荣,⼤包(脾之⼤络)。

共21⽳,左右合42⽳。

交会⽳:中府(⼿太阴),期门(⾜厥阴),⽇⽉(⾜少阳),下脘、关元、中极(任脉)。

隐⽩(⾜太阴脾经⽳;井⽳)位置:⾜⼤趾末节内侧,趾甲⾓外展0.1⼨。

主治:腹胀,暴泄,善呕,烦⼼善悲,梦魇,胸痛,⼼痛,胸满,咳吐,喘息,慢惊风,昏厥,⽉经过时不⽌,崩漏,吐⾎,衄⾎,尿⾎,便⾎,癫狂,多梦,⼫厥。

通常⽤艾灸的⽅法。

治疗肺⽓不⾜,⿐出⾎⽉经不调,痛经。

有⽌⾎的疗效。

⼤都(⾜太阴脾经⽳;荥⽳)位置:⾜内侧缘,⾜⼤趾本节(第1跖趾关节)前下⽅⾚⽩⾁际凹陷处。

主治:腹胀,胃疼,⾷不化,呕逆,泄泻,便秘,热病⽆汗,体重肢肿,厥⼼痛,不得卧,⼼烦,呕吐。

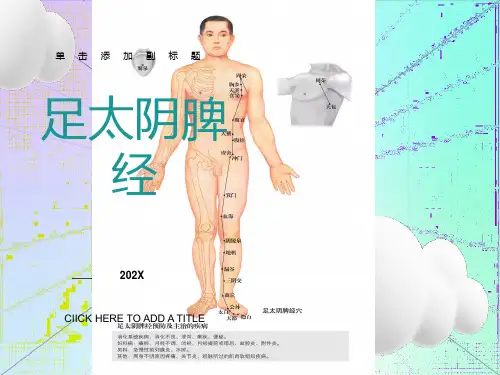

足太阴脾经图高清版人体穴位图足太阴脾经:从大趾末端开始(隐白穴),沿大趾内侧赤白肉际(大都穴),经核骨(第一骨小头后(太白穴、公孙穴),上向内踝前边(商丘穴),上小腿内侧,沿胫骨后(三阴交穴、漏谷穴),交出足厥阴肝经之前(地机穴、阴陵泉穴),上膝股内侧前边(血海穴、箕门穴),进入腹部(冲门穴、府舍穴、腹结穴、大横穴;中极穴、关元穴,属于脾,络于胃(腹哀;会下脘穴、日月穴、期门穴),通过膈肌,夹食管旁(食窦穴、天溪穴、胸乡穴、周荣穴;络大包;会中府穴),连舌根,散布舌下。

它的支脉:从胃部分出,上过隔肌,流注心中,接手少阴心经。

本经一侧21穴(左右两侧共42穴),其中11穴分布于下肢内侧面的前份,10穴分布于侧胸腹部。

首穴隐白,末穴大包。

主治脾、胃等消化系统病症、泌尿生殖系统病症,以及本经脉所经过部位之病症。

本经穴位:隐白穴、大都、太白、公孙、商丘、三阴交、漏谷、地机、阴陵泉、血海、箕门、冲门、府舍、腹结、大横、腹哀、食窦、天溪、胸乡、周荣、大包(1) 隐白穴SP1 Yǐn bái[定位] 在足大趾末节内侧,距趾甲角0.1寸。

[解剖] 有趾背动脉;为腓浅神经的足背支及足底内侧神经。

[主治] 腹胀,便血,尿血,月经过多,崩漏,癫狂,多梦,惊风。

[配伍] 配地机、三阴交治疗出血症。

[刺灸法] 浅刺0.1寸。

[附注] 足太阴经所出为“井”。

(2) 大都穴 SP2 Dà dū[定位] 在足内侧缘,当足大趾本节(第1跖趾关节)前下方赤白肉际凹陷处。

[解剖] 在拇展肌止点;有足底内侧动、静脉的分支;布有足底内侧神经的趾底固有神经。

[主治] 腹胀,胃痛,呕吐,泄泻,便秘,热病。

[配伍] 配足三理治腹胀。

[刺灸法] 直刺0.3~0.5寸。

[附注] 足太阴经所溜为“荥”。

(3) 太白穴SP3 Tài bái[定位] 在足内侧缘,当足大趾本节(第1跖骨关节)后下方赤白肉际凹陷处。