中国书法史(宋辽金卷)

- 格式:doc

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:7

中国书法史——重要书家作品的梳理一、先秦书法(一)殷商时期甲骨文:《祭祀狩猎涂朱牛骨刻辞》、《四方风名刻辞》、《鹿顶骨纪事刻辞》、《宰丰骨刻辞》金文:《司母辛鼎》、《戌嗣子鼎》、《小臣艅尊》(二)西周时期的金文1、西周前期:《利簋》、《何尊》、《康侯簋》、《大盂鼎》2、西周中期:《大克鼎》、《询簋》、《墙盘》、《卫鼎》3、西周晚期:《(害夫)簋》、《散氏盘》、《毛公鼎》、《颂鼎》、《虢季子白盘》(三)春秋战国时期的书法春秋早期秦系文字:《秦公钟》、《秦公鎛》春秋中期至战国早期秦系文字:《秦公簋》、《石鼓文》、《秦公大墓石磬刻石》战国中晚期秦系文字:《商鞅方升》、《新郪虎符》、《秦封宗邑瓦书》秦篆隶变:《青川郝家坪木牍》、《天水放马滩秦简》、《云梦睡虎地秦简》二、秦汉书法(一)秦代书家李斯、程邈、赵高、胡毋敬(二)秦代刻石《泰山刻石》、《琅琊台刻石》、《峄山刻石》、《东观刻石》、《会稽刻石》(三)汉代简牍江淮汉简、西北汉简(四)汉金文1、挺拔、峻险、爽利一类:《上林共府铜升铭》、《上林共府鼎铭》;2、柔韧、浑厚、圆转一类:《光和斛铭》、《镜鉴铭》。

(五)汉代刻石1、东汉篆书碑刻:《袁安碑》、《袁敞碑》、《祀三公山碑》、《张迁碑》碑额、《鲜于璜碑》碑额2、东汉隶书碑刻:(1)端庄平正、法度严谨一路:《子游残石》、《乙瑛碑》、《张景碑》、《西岳华山庙碑》、《史晨碑》、《熹平石经》、《王舍人碑》(2)挺峻流丽、清劲秀逸一路:《礼器碑》、《孔宙碑》、《杨叔恭残碑》、《尹宙碑》、《曹全碑》(3)质朴高华、雄浑沉厚一路:《裴岑纪功碑》、《鲜于璜碑》、《衡方碑》、《张迁碑》3、东汉恣肆雄放的摩崖刻石:《石门颂》、《刘平国摩崖刻石》、《封龙山颂》、《西狭颂》、《郙阁颂》。

(“汉南三颂”:《石》、《西》、《郙》)(六)东汉中后期书法流派曹喜影响下的篆书流派,杜操、崔瑗影响下的草书流派,刘德升的行书流派,蔡邕的隶书流派。

《中国书法史》——问答题、名词解释汇总《中国书法史》——问答题、名词解释汇总第一章先秦书法1、为什么说殷商时期的甲骨文、金文已经具备了后世书法的诸要因素?答:在甲骨文和金文的遗迹中,我们发现,这些最早的文字已经具备了书法形式美的基本要素,如刻画书法的笔画美,单字造型的对称美,变化美,字与字、行与行之间结合排列上的章法美,以及在书写、刻画和铸造中诸因素所形成的风格美。

先秦时期已有了刀和毛笔等书刻工具,审美视觉中的刀味和笔味、金石气等均有体现。

从商到秦统一,汉字的演变表现出由繁到趋势,这种演变具体反映在书体和字形的嬗变之中。

书法艺术的内涵因文字变化而显得更加丰富。

2、西周早、中、晚期的金文在风格上有哪些变化?答:西周时期的金文可以分为三个阶段。

西周前期的金文风格以朴茂凝重、瑰丽沉雄为主要特征,起收多不露锋,线条遒劲峻挺,时有肥厚用笔及点团状的华饰,整体上是线与块面结合的形式美。

西周中期金文风格典雅平和,这一时期的作品用笔柔和而酣畅,笔画圆浑,但装饰意味趋弱。

用笔意蕴增强,行款布局疏朗自如。

西周后期的金文趋于成熟,笔画趋于统一,字型更加自由,风格也呈多样化,显示了大篆成熟时期的风格特征。

西周初期金文中肥瘦悬殊的笔画和呈方圆形状的团块,在西周晚期基本消失。

笔画的形式美变得纯粹起来,文字向方整化、平直化的方向演化,风格上或简远,或峻秀,或浑穆,或庄严,极为丰富。

金文发展到西周,进入了一个辉煌的时代,对春秋战国时期的金文产生了重要的影响。

3、春秋战国时期各系文字书风的地域特色?答:春秋战国时期的文字,共分为五个大系:齐系、燕系、晋系、楚系和秦系文字。

①春秋早期齐系文字结体疏朗平整,用笔细劲圆润,春秋中期至战国早期结体由方整变修长,由疏朗变秀丽,书法精劲谨严,结体上多有变化,逐渐摆脱了西周晚期书风的影响,而自成体系。

到战国中晚期,用笔趋于简率。

②春秋时期燕系文字结体疏朗,用笔流畅,字体婉转妩媚而不乏率真。

战国早期结体方整,朴实谨严,到了晚期用笔简率,呈现典型的战国书风。

中国书法史(宋辽金卷)概述1、宋朝的文化发展趋势,基本上与其积弱积贫的国力相应,尽管有其自身发展的某些特点,文化巨匠也层出不穷,唐宋古文八大家,宋朝即占六人,但从总体的格局和气度而言,它终究难以和强盛的唐朝所表现出来的恢弘相比拟。

2、宋代的书法在起点上有着先天的不足,首先表现在客观方面:○1书法自从实用中分离出来,成为一种自觉的艺术样式之后,师生相传的“道统”一直未绝。

即使像南北朝时的长期分裂板荡,但因王羲之本成长于东晋,所以“江左风流”也仍由羊欣、智永等人继承下来并传至唐代。

五代的动乱,即发生在中原,而且数年就破坏一次,因此这一绵长的传统遭到了致命的阻断。

○2历代优秀书法遗产遭到兵灾的破坏,是不可挽回的损失。

尽管宋太宗后来命王著鉴定内府所藏刻成《淳化阁帖》,只有二府大臣才能蒙赐一套,它对于促进书法复兴所起到的作用非常有限。

书法遗产垄断所造成的后果,是真正有天才的书家失去了鉴古开今的良机。

3、宋代书家们大多以唐人为梯航,一则是因唐为近代,书迹还较易寓目,二则便是晋帖已成奇货的缘故。

4、由于唐时对读书人在科举进身和官吏考绩两方面的书法要求到宋代已不复存在,朝野不再以书法相尚,必然使产生大书家土壤贫瘠不堪。

但是毛笔还在使用,于是投机取巧的士子为了博得当世主文者的欢心,竭力模仿他们的书体。

这种及其短视的实用主义做法,造成了宋代特有的“趋时贵书”现象。

5、欧阳修在编纂《集古录》的过程中,不仅提高了鉴赏能力,而且认识到当代与古人的差距已至不可等闲视之的地步。

与当时已处于书法巅峰的蔡襄一道,为促进宋代书法转机的出现作出了不可磨灭的贡献。

苏轼、黄庭坚和米芾的时实践努力,标志着宋代书法的复兴。

他们通过知己知彼的权衡,突破了唐人的樊篱,闯出了一条“尚意”的新路,而帮助他们达到目的的思想武器,即是禅宗。

6、禅宗,作为佛教的一个派别,起源于唐代中期,发展到宋代,已成为士大夫的宗教。

这一方面是因为宋朝统治者出于政治需要。

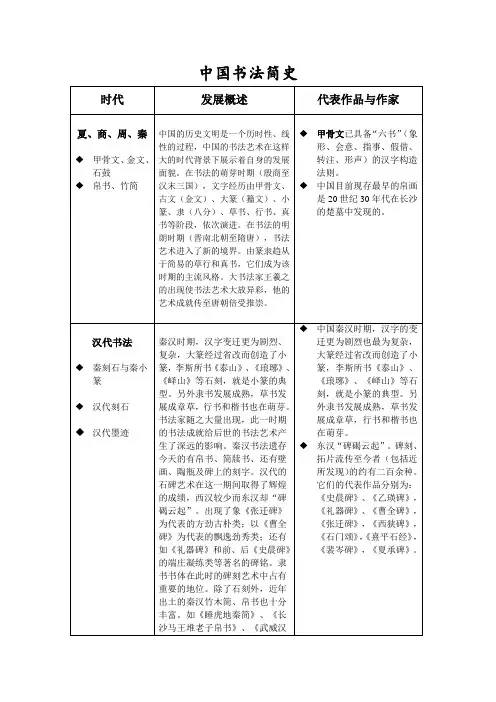

中国书法简史时代发展概述代表作品与作家夏、商、周、秦◆甲骨文、金文、石鼓◆帛书、竹简中国的历史文明是一个历时性、线性的过程,中国的书法艺术在这样大的时代背景下展示着自身的发展面貌。

在书法的萌芽时期(殷商至汉末三国),文字经历由甲骨文、古文(金文)、大篆(籀文)、小篆、隶(八分)、草书、行书、真书等阶段,依次演进。

在书法的明朗时期(晋南北朝至隋唐),书法艺术进入了新的境界。

由篆隶趋从于简易的草行和真书,它们成为该时期的主流风格。

大书法家王羲之的出现使书法艺术大放异彩,他的艺术成就传至唐朝倍受推崇。

◆甲骨文已具备“六书”(象形、会意、指事、假借、转注、形声)的汉字构造法则。

◆中国目前现存最早的帛画是20世纪30年代在长沙的楚墓中发现的。

汉代书法◆秦刻石与秦小篆◆汉代刻石◆汉代墨迹秦汉时期,汉字变迁更为剧烈、复杂,大篆经过省改而创造了小篆,李斯所书《泰山》、《琅琊》、《峄山》等石刻,就是小篆的典型。

另外隶书发展成熟,草书发展成章草,行书和楷书也在萌芽。

书法家随之大量出现,此一时期的书法成就给后世的书法艺术产生了深远的影响。

秦汉书法遗存今天的有帛书、简牍书、还有壁画、陶瓶及碑上的刻字。

汉代的石碑艺术在这一期间取得了辉煌的成绩,西汉较少而东汉却“碑碣云起”。

出现了象《张迁碑》为代表的方劲古朴类;以《曹全碑》为代表的飘逸劲秀类;还有如《礼器碑》和前、后《史晨碑》的端庄凝练类等著名的碑铭。

隶书书体在此时的碑刻艺术中占有重要的地位。

除了石刻外,近年出土的秦汉竹木简、帛书也十分丰富。

如《睡虎地秦简》、《长沙马王堆老子帛书》、《武威汉◆中国秦汉时期,汉字的变迁更为剧烈也最为复杂,大篆经过省改而创造了小篆,李斯所书《泰山》、《琅琊》、《峄山》等石刻,就是小篆的典型。

另外隶书发展成熟,草书发展成章草,行书和楷书也在萌芽。

◆东汉“碑碣云起”。

碑刻、拓片流传至今者(包括近所发现)的约有二百余种。

它们的代表作品分别为:《史晨碑》、《乙瑛碑》,《礼器碑》、《曹全碑》,《张迁碑》,《西狭碑》,《石门颂》,《熹平石经》,《裴岑碑》,《夏承碑》。

《中国书法史》是一部系统阐述中国书法历史的著作。

该书从文字的起源与演变入手,全面介绍了中国书法的历程和发展。

首先,该书讲述了中国书法艺术的形成背景,包括古代的文字使用和书写工具等。

接着,详细介绍了各个历史时期书法的风格特点和代表人物,如甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书、行书和草书等。

此外,还分析了书法与其他文化艺术形式之间的关系,如绘画、文学、音乐等。

书中对于各种书体的起源、演变过程以及其艺术特色都进行了深入探讨,帮助读者更好地理解书法的内涵和价值。

同时,书中还配有大量珍贵的历史图片和书法作品,使读者能够更加直观地感受到中国书法艺术的魅力。

此外,《中国书法史》还强调了书法在现代社会中的意义和价值。

它认为,书法不仅是一种艺术形式,更是中华文化的重要组成部分,对于弘扬民族文化、传承中华文明具有重要意义。

综上所述,《中国书法史》是一部全面阐述中国书法历史的著作,对于了解中国书法艺术、弘扬中华文化具有重要意义。

中国古代书法知识---五代-宋-辽-金书法中国五代、宋、辽、金,是中国书法史上继晋、唐之后的一个具有鲜明特点的时期。

这一时期由于战乱和政局不稳,呈现出复杂局面。

五代十国书法这一时期,朝代频繁更替,战乱不已,人们有一种不安的心绪,再加唐人已把书法上的法度发展到相当完善的境地,于是书法家们转向以书法抒发个人意趣的轨道,在这方面取得高度成就的是杨凝式。

杨凝式,擅长楷、行、草书,具有奇险、雄杰的风格。

他师法唐欧阳询、颜真卿、柳公权诸人,并按唐代书法发展的脉络上溯魏晋书法。

他以破方为圆、削繁成简的办法,打破唐人的森严法度,兼融楷、行、草书与篆、隶二体的结构和笔法,创造出一种楷兼行、行兼草、并暗寓篆、隶遗意的新貌。

从而使他的书法比较接近魏晋的书风。

宋代书法家在他的基础上,演化出具有时代特征的尚意书风。

偏处于江南的南唐和川蜀的西蜀,都曾有过一段相对稳定的时期,条件优于中原。

南唐后主李煜,亦擅长书法,相传他能以战笔作书,笔画屈曲,谓之金错刀。

又传说他写大字不用笔,卷帛代笔书写,称撮襟书。

西蜀的贯休,俗姓姜,工草书,号称姜体。

宋代书法宋朝(960~1279)是一个软弱的王朝,阶级、民族矛盾尖锐。

北宋初期的书法仍然沿续唐代余波,仿颜体的有李建中、杜绶、欧阳修、蔡襄等;学张旭、怀素草书的有苏舜钦、杜衍等;学李阳冰等小篆的有徐铉、徐锴、郭忠恕、释梦英等。

他们构成了北宋书坛的主体,虽都得自唐代,但已变唐人书法的深雄气魄为雍容端丽。

在这些书法家当中,最享盛名者为李建中和蔡襄两人。

李建中擅长楷、行、篆、隶书。

其楷、行书师法颜真卿,但无颜体的丰肥朴拙,而是肥而能秀、拙中见巧。

蔡襄工楷、行、草书,得颜真卿书法的端庄稳健。

表现为端而正丽、健而洒脱。

李建中和蔡襄的书法是由唐至宋的转变期。

五代杨凝式:《韭花帖》淳化三年 (992),宋太宗出内府所藏历代法书墨迹,命翰林侍书王著编次摹勒,刻《淳化阁法帖》10卷,遂盛刻帖之风。

此后官、私刻帖不断出现。

中国书法简史——(六)宋辽金书法宋代是中国文化的又一个辉煌的时期。

邓广铭先生分析宋代学术思想时指出,由于唐代释道两家的教义学说盛行于世,声势凌驾于儒家之上,这使唐代后期以后的知识分子萌生了重新恢复儒家独尊地位的意识。

而在付诸实践时,却产生了排抵、交斗和融汇,从而形成了宋学。

从中央的文化政策上,没有重复秦皇汉武的文化专制主义,对儒道释三家无所轻重于其间,对思想、学术、艺术领域的各个流派,也一概采取兼容并包的态度。

这一政策,对当时学士士大夫们的思想的相对解放起了很好的作用。

因而,宋代文化不仅超越了前代,而且为元、明所不及。

宋代进一步完善了科举,在政治制度上确立了文人集团的核心地位。

这一政治角色的变化,影响了文人心理。

一方面,肩负政治责任,使文人的政治、道德、伦理意识大大加强,在艺术领域内同样如此;另一方面,政治压力的重负,又使文人极需寻求心灵解脱的栖息地,因而各种文艺形式得到了极大重视,并适应他们的需求而有较大的变化。

具体到书法领域,一方面,文人们注意强调政治、道德、伦理观念在书法中的表现和意义,使书法也成为“载道”的一种工具;另一方面,他们又视书法为适意的雅玩活动,弱化对书法技巧形式的斤斤计较(“不计工拙”),而追求书法在表现个人情趣上的特有功能,从而将书法引向一个个人性色彩较为浓重的空间,形成所谓“尚意”书风,开书法艺术的新局面。

宋代书法得到了皇家更多的重视。

宋太宗淳化三年刊刻的《淳化阁帖》,在法帖传播方式上是巨大的进步,使原本深藏内府的许多巨迹,得以化身千百,流入寻常百姓家,从而有效地解决了范本供不应求的矛盾。

《阁帖》所收,大多为文人较为常用的行、草和小楷墨迹,而非篆、隶、楷书碑刻,加上宋以后印刷的兴起、碑刻风气的衰弱,行、草书形式丰富、变化空间大,尤其适合个人情趣的发挥,种种因素综合起来,导致了篆、隶、楷书在一定程度上的沉寂和行、草、小楷的流行,形成宋代书法活动的突出特色。

至于辽金两国,以武力立国,文化上虽没有特别突出的建树,但受到中原地区文化的影响,有时也有可观,尤其是金。

中国书法简史6——宋辽金书法宋辽金书法经历五代战乱,书法已有明显的颓势。

晋唐古法渐渐失落,史称“笔法中绝”。

宋代取消了唐代“以书取仕”的制度,士子不学古帖,转而争相相仿当时当主考的权贵的书风,史称“趋时贵书”。

宋朝最重要的书法现象是尚意书风的崛起,经过唐人的尚法期后,宋人另辟蹊径,提出尚意,希望越过唐人,直追晋人风韵,注重个人风格的形成和个人主观意识、情怀、气质的抒发,反对亦步亦趋地模仿,成为书奴。

首先提出尚意旗号的是欧阳修,之后苏轼、黄庭坚、米芾等都有所发展。

蔡襄在宋初力学古人,深得王羲之,颜真卿神髓,在趋时贵书的大潮下,能边追古人,起到承上启下的作用。

因此,苏、黄、米、蔡被称为“宋四家”。

《淳化阁帖》宋代是帖学形成的重要时期。

宋太宗诏刻《淳化阁帖》,大多属二王一路,不收唐人作品,有重新确立二王的经典地位,摆脱唐人法度笼罩的意味。

后来刻帖成风,重要的官刻还有宋徽宗时期《大观帖》,南宋高宗时的《淳熙阁帖》等。

重要的私刻有《群玉堂米芾》等。

同时促进了碑帖鉴定的专门学问的兴起。

南宋书法受苏、黄、米的笼罩,成就远逊于北宋。

陆游、范成大、朱熹、张孝祥被称为南宋四家,但成就不如北宋四家。

宋代书法理论有所发展,其中题跋这一形式短少,内容灵活的散文形式成为主流,客观上加快了诗书画三者融为一体,对后世文人书画产生了深远的影响。

北宋前期书法徐铉,善铁线篆,曾奉诏重新刊定《说文解字》为复兴文字学作出重要贡献,曾重摹《峄山刻石》。

其弟子据摹本重刻了《峄山碑》。

宋郑文宝徐铉重摹本重刻了《峄山碑》王著,王羲之后人。

曾奉诏刻《淳化阁帖》使得王氏经典能普及天下,有重大的历史贡献。

李建中,周越等对苏、黄等起到了承上启下的作用。

另外如林逋、苏舜钦、范仲淹等文人亦以书法著称。

欧阳修欧阳修,字永叔,号醉翁,又号六一居士。

唐宋散文八大家之一,北宋初期文坛领袖。

他是举起尚意书风理论的第一人,对宋代书法风气的转变产生了深远的影响。

他编撰过《集古录》开启了金石学的先河。

书法专业参考书目:《中国书法史》(七卷)华人德等着江苏教育出版社2002年第一版《书学史》祝嘉着成都古籍书店 1984年8月第一版《中国书法美学》金学智江苏文艺出版社1994年8月第一版《历代书法论文选》上海书画出版社1979年10月第一版《历代书法论文选续编》上海书画出版社1993年8月第一版《明清书法论文选》上海书店出版社 1994年2月第一版《中国书法理论史》黄山书社1990年7月第一版《中国书法思想史》姜澄清河南美术出版社 1994年3月第一版《中国书法风格史》徐利明河南美术出版社 1997年1月第一版《书法美学史》萧元湖南美术出版社 1990年6月第一版《中国书法理论体系》熊秉明天津教育出版社 2002年6月第一版《现代书法论文选》上海书画出版社1980年6月第一版《篆刻学》邓散木人民美术出版社1979年5月第一版《历代印学论文选》韩天衡西泠印社 1985年9月第一版1.叶昌炽撰,柯昌泗评《语石·语石异同评》,中华书局2.马宗霍着《书林藻鉴·书林记事》,文物出版社3.朱建新《金石学》,文物出版社杨殿珣编《石刻题跋索引》,商务印书馆4.5.余绍宋着《书画书录解题》,北京图书馆6.启功着《古代字体论稿》,文物出版社7.启功着《启功书法丛论》,文物出版社8.裘锡圭着《文字学概要》,商务印书馆9.王镇远着《中国书法理论史》,黄山书社10.孙洵编着《民国书法史》,江苏教育出版社11.丛文俊着《中国书法史·先秦·秦代卷》,江苏教育出版社12.华人德着《中国书法史·两汉卷》,江苏教育出版社13.刘涛着《中国书法史·魏晋南北朝卷》,江苏教育出版社14.朱关田着《中国书法史·隋唐五代卷》,江苏教育出版社15.曹宝麟着《中国书法史·宋辽金卷》,江苏教育出版社16.黄惇着《中国书法史·元明卷》,江苏教育出版社17.刘恒着《中国书法史·清代卷》,江苏教育出版社18.丛文俊着《书法史鉴》,上海书画出版社19.丛文俊着《揭示古典的真实——丛文俊书学、学术研究文集》,中州古籍出版社20.曹宝麟着《抱瓮集》,文物出版社21.白谦慎着《傅山的世界》,三联书店22.傅申着《海外书迹研究》,紫禁城出版社23.朱关田着《唐代书法家年谱》,江苏教育出版社24.华人德着《六朝书法》,上海书画出版社华人德白谦慎主编《兰亭论集》,苏州大学出版社25.26.华人德主编《历代笔记书论汇编》,江苏教育出版社27.华人德着《华人德书学文集》,荣宝斋出版社28.王元军着《六朝书法与文化》,上海书画出版社29.王元军着《汉代书刻文化研究》,上海书画出版社30.张金梁着《明代书学诠选制度研究》,上海书画出版社31.方闻着《心印:中国书画风格与结构分析研究》,陕西人民美术出版社32.邱振中着《书法的形态与阐释》,中国人民大学出版社33.邱振中着《书写与关照——关于书法的创作、陈述与批评》,中国人民大学出版社34.邱振中着《神居何所——从书法史到书法研究方法论》,中国人民大学出版社35.中田勇次郎着《中国书法理论史》,天津古籍出版社36.熊秉明着《中国书法理论体系》,天津教育出版社37.徐复观着《中国艺术精神》,广西师范大学出版社38.叶秀山着《书法美学引论》,宝文堂书店39.萧元着《书法美学史》,湖南美术出版社40.金学智着《中国书法美学》,江苏文艺出版社41.潘运告译注《中国书画论丛书》,湖南美术出版社42.刘小晴着《中国书学技法评注》,上海书画出版社43.张潜超主编《中国书法论着辞典》,上海书画出版社季伏昆编着《中国书论辑要》,江苏美术出版社44.45.陶明君编着《中国书论词典》,湖南美术出版社46.刘正成主编《中国书法全集》,荣宝斋出版社47.刘正成主编《中国书法鉴赏大辞典》,大地出版社48.梁披云主编《中国书法大辞典》,香港书谱出版社49.《中国书画全书》,上海书画出版社50.《历代书法论文选》,上海书画出版社51.《历代书法论文选续编》,上海书画出版社52.《明清书法论文选》,上海古籍出版社53.《现代书法论文选》,上海书画出版社54.《20世纪书法研究丛书·历史文脉篇》,上海书画出版社55.《20世纪书法研究丛书·审美语境篇》,上海书画出版社56.《20世纪书法研究丛书·考识辨异篇》,上海书画出版社57.《20世纪书法研究丛书·品鉴评论篇》,上海书画出版社58.《20世纪书法研究丛书·风格技法篇》,上海书画出版社59.《20世纪书法研究丛书·文化精神篇》,上海书画出版社60.《20世纪书法研究丛书·当代对话篇》,上海书画出版社南京艺术学院博士研究生入学考试各专业参考书中国书法(篆刻)史、中国书(印)论研究方向:1.《中国书法史》七卷本,江苏教育出版社,2003年第二版;年版;1994,黄惇著,上海书画出版社,《中国古代印论史》2.3.《历代书法论文选》、《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,1979年版;二、印學專著顧湘輯《篆學瑣著》清道光23年(1843),載《續修四庫全書》上海古籍出版社1997年鄧散木《篆刻學》人民美術出版社1979年5月韓天衡《歷代印學論文選》(上、下)西泠印社1983年3月沙孟海《印學史》西泠印社1984年8月葉一葦《篆刻叢談》西泠印社1985年1月王北岳《篆刻藝術》漢光出版社1985年6月葉一葦《篆刻叢談續集》西泠印社1987年5月王紹尊《篆刻述要》山西人民出版社1991年1月吳頤人《篆刻法》上海書店出版社1991年9月李毅峰《篆刻學類要註釋》天津人民美術出版社1992年12月劉江《篆刻形式美》浙江人民美術出版社1994年2月孫洵《民國篆刻藝術》江蘇美術出版社1994年4月黃惇《中國古代印論史》上海書畫出版社1994年6月吳頤人《篆刻五十講》上海人民出版社1994年11月劉江《篆刻美學》中國美術學院出版社1994年12月劉江《玉石乾坤——篆刻藝術賞析》書泉出版社1995年5月月12年1995西泠印社《吳昌碩篆刻藝術研究》江劉.葉一葦《篆刻欣賞》中國青年出版社1996年9月孫福民《篆刻津梁》四川美術出版社1998年2月馬國權《近代印人傳》上海書畫出版社1998年8月孫慰祖《孫慰祖論印文稿》上海書店出版社1999年1月辛塵《歷代篆刻風格賞評》中國美術學院出版社1999年4月吳清輝《中國篆刻學》西泠印社1999年5月林文彥《印章藝術》屏東縣立文化中心1999年5月葉一葦《篆刻趣談》西泠印社1999年9月林乾良《印迷叢書上、下》西泠印社1999年11月黃惇《明代印風》重慶出版社1999年12月葉一葦《中國篆刻史》西泠印社2000年4月趙海明《篆刻蒙求》北京文物出版社2001年6月馬國權編《名家談篆刻》香港商務印書館2001年6月孫慰祖、俞豐《印裡印外》上海書店出版社2001年8月葉一葦《篆刻學》西泠印社2003年8月余正《浙派篆刻》上海書畫出版社2003年8月方小壯《漢印》上海書畫出版社2003年8月祝遂之《中國篆刻通議》上海書店出版社2003年11月李文駿《篆刻10講》上海書畫出版社2003年12月葉一葦《中國篆刻的藝術與技巧》中國青年出版社2004年1月蕭高洪《篆刻史話》天津百花出版社2004年6月月8年2004西泠印社《陰陽流變》莫小不三、印學辭典岑久發編《書畫篆刻實用辭典》上海書畫出版社1988年10月金鑑才編《中國印學年鑑》西泠印社1993年6月黃嘗銘編《篆刻年曆》真微書屋出版社2001年4月王崇人編《中國書畫藝術辭典?篆刻卷》陜西人民美術出版社2002 年6月韓天衡編《中國篆刻大辭典》上海辭書出版社2003年11月四、相關論著漢許慎撰清段玉裁注《說文解字注》黎明文化事業公司1998年許仁圖《中國畫論類編》河洛圖書出版社1975年5月黃簡《歷代書法論文選》上海書畫出版社1979年10月王仁鈞《書譜》金楓出版社1986年12月傅抱石《中國繪畫理論》華正書局1988年2月林木《明清文人畫新潮》上海人民美術出版社1991年8月陳振濂《現代中國書法史》河南美術出版社1993年張宏梁《中國美趣學》江蘇教育出版社1996年10月周宗岱《美辨》湖南美術出版社1998年1月陳望衡《中國古典美學史》湖南教育出版社1998年8月曹利華《中華傳統美學體系探源》北京圖書館出版社1999年1月月4年1999遼寧師範大學出版社《藝術鑑賞論》李澤淳.張伯偉《鍾嶸詩品研究》南京大學出版社1999年6月陳振濂《書法美學》陜西人民美術出版社2000年4月賴力行《中國古代文論史》湖南岳麓書社2000年11月沃興華《中國書法史》上海古籍出版社2001年7月曹順慶《中國古代文論話語》巴蜀書社2001年7月羅筠筠《晚明小品文美學研究》社會科學文獻出版社2001年10月白謙慎《十七世紀中國書法的嬗變》石頭出版社2005年1月五、單篇論文黃惇〈論元代文人印章發展的三個階段〉,載《中國印學年鑑》,西泠印社,1993年6月莊新興〈試探文人篆刻的崛起和發展〉,載《明清名家書法大成.篆刻》,上海書畫出版社,1994年3月郭魯風〈篆書的演變對於篆刻的影響〉,載《國際印學研討會論文集》,西泠印社,1999年7月胡小罕〈篆刻技法成因的歷史分析〉,載《國際印學研討會論文集》,西泠印社,1999年7月章祖安〈印象式批評與傅山書論之領悟〉,載《20世紀書法研究叢書》,上海書畫出版社,2000年12月叢文俊〈袁昂《古今書評》解析〉,載《20世紀書法研究叢書》,上月12年2000海書畫出版社,陳見〈歷代書法品第發微〉,載《20世紀書法研究叢書》,上海書畫出版社,2000年12月劉小晴〈試論審美標準的基本框架〉,載《20世紀書法研究叢書》,上海書畫出版社,2000年12月馬國權〈明清印派評述〉,載《名家談篆刻》,商務印書館,2001年6月祝遂之〈元明印學述略〉,載《國際印學研討會論文集》,西泠印社,2003年10月陳道義〈論明代文人篆刻興盛的文化背景〉,載《國際印學研討會論文集》,西泠印社,2003年10月李國揚〈王壯為篆刻藝術研究〉,屏東師範學院碩士論文,2004年6 月4.《明清书法论文选》,上海书店出版社,1994年版;年版。

颜真卿之书学渊源唐代书学之盛,近人马宗霍有谓:“以书为教仿于周,以书取士仿于汉,置书博士仿于晋,至专立书学,实自唐始。

宜乎终唐之世,书家辈出矣。

”初唐“四家”虽各有造诣,人或谓皆胎息右军,远承晋宋,近接陈隋,或以为寄人篱下,未能自立,尚非唐人书之典型。

“四家”中,法度森严而细致的褚字最为盛行,实为“唐人重法”之代表。

至盛唐而风气一变,浪漫书风合于世情,书家多不屑拘于细密法度,褚法顿见衰息。

唐张彦远辑《法书要录》卷一有《传授笔法人名》一篇,北宋朱长文《墨池编》卷二录《古今传授笔法》,二者或相渊源而稍有出入。

它们所述书法传授谱系未必都可靠,如李阳冰年辈晚于徐浩、颜真卿,笔法传授由李而徐、颜,自不可信。

然其始于蔡邕之得之神人,以及将褚遂良排斥于书法统系之外,又以张旭、颜真卿、李阳冰等为书法中继枢要,此数端完全一致,则其显然反映盛唐时期中兴篆隶与弘扬古法之书学主张,以及突破琐细法度,追求古厚奔放之审美取向,当无可疑。

于此,笔者有《<评书药石论>与盛唐书风之丕变》一文述之。

盖自盛唐时起,初唐以来风行百年,以“增华绰约”之“媚趣”为特色的褚派书法大受冷落以至挞伐,被评为“恨乏自然”,“自《郐》不讥”,“浇漓后学”。

而尽去细微雕琢,以大气磅礴取胜的颜真卿书法,乃如《唐书》本传所说,“善正草书,笔力遒婉,世宝传之”。

历五季而至北宋犹然,苏轼称之再四,有曰:“鲁公书雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉魏晋宋以来风流,后之作者,殆难复措手。

”乃至极言之曰:“诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣!”可称叹为观止。

北宋四家,苏、黄、米、蔡,无不学颜,因此近人李瑞清题清代著名学颜书家钱南园真书册后谓:“鲁公书当宋之时几欲祧右军矣!”至于鲁公之书法渊源,历来众说纷纭,有人归纳为“二王说”、“徐浩说”、“颜出于褚说”、“欧虞说”、“张旭说”、“北派说”、“敦煌说”、“吐鲁番说”、“中原寺学说”等等,情况各有不同。

概述1、宋朝的文化发展趋势,基本上与其积弱积贫的国力相应,尽管有其自身发展的某些特点,文化巨匠也层出不穷,唐宋古文八大家,宋朝即占六人,但从总体的格局和气度而言,它终究难以和强盛的唐朝所表现出来的恢弘相比拟。

2、宋代的书法在起点上有着先天的不足,首先表现在客观方面:○1书法自从实用中分离出来,成为一种自觉的艺术样式之后,师生相传的“道统”一直未绝。

即使像南北朝时的长期分裂板荡,但因王羲之本成长于东晋,所以“江左风流”也仍由羊欣、智永等人继承下来并传至唐代。

五代的动乱,即发生在中原,而且数年就破坏一次,因此这一绵长的传统遭到了致命的阻断。

○2历代优秀书法遗产遭到兵灾的破坏,是不可挽回的损失。

尽管宋太宗后来命王著鉴定内府所藏刻成《淳化阁帖》,只有二府大臣才能蒙赐一套,它对于促进书法复兴所起到的作用非常有限。

书法遗产垄断所造成的后果,是真正有天才的书家失去了鉴古开今的良机。

3、宋代书家们大多以唐人为梯航,一则是因唐为近代,书迹还较易寓目,二则便是晋帖已成奇货的缘故。

4、由于唐时对读书人在科举进身和官吏考绩两方面的书法要求到宋代已不复存在,朝野不再以书法相尚,必然使产生大书家土壤贫瘠不堪。

但是毛笔还在使用,于是投机取巧的士子为了博得当世主文者的欢心,竭力模仿他们的书体。

这种及其短视的实用主义做法,造成了宋代特有的“趋时贵书”现象。

5、欧阳修在编纂《集古录》的过程中,不仅提高了鉴赏能力,而且认识到当代与古人的差距已至不可等闲视之的地步。

与当时已处于书法巅峰的蔡襄一道,为促进宋代书法转机的出现作出了不可磨灭的贡献。

苏轼、黄庭坚和米芾的时实践努力,标志着宋代书法的复兴。

他们通过知己知彼的权衡,突破了唐人的樊篱,闯出了一条“尚意”的新路,而帮助他们达到目的的思想武器,即是禅宗。

6、禅宗,作为佛教的一个派别,起源于唐代中期,发展到宋代,已成为士大夫的宗教。

这一方面是因为宋朝统治者出于政治需要。

另一方面,禅宗的这些转变,也改变了士大夫心目中的地位,不少士子从坚决辟佛的立场,逐渐转向对禅僧抱有亲善的态度。

如欧阳修晚年取号“六一居士”。

民族矛盾的深重和官僚制度的腐败,给士大夫造成严重的心理压力。

禅宗教义中视人生如梦幻、生死无别,宣扬随缘任运即是解脱,强调一切现实问题的解决无非是自我心理的调节等等,正与士大夫的要求一拍即合。

7、宋代书法无论理论还是实践,都与唐代拉开了距离。

与唐人“尚法”的主流相比,宋人则更注重意趣的抒发和个人情感的宣泄,他们想写什么或怎么写,都表现出一种任情适性的自由,因此更接近艺术的本质。

第一章北宋前期的书法第一节晚唐五代书风的延续1、徐铉篆书《重摹秦峄山刻石》行书《私诚帖》所反映基本是晚唐以来趋于肥厚的时代风貌。

2、王著,对北宋学虞世南一系的人如周越、宋绶、蔡襄等,有着较大的影响。

他主持编纂《淳化阁帖》。

其书法的主要弊病在于缺乏学养而导致的俗。

3、李建中,人称“李西台”他的书法能反映出恬淡枯寂的心境。

其线条,较少提按,而中锋的用笔使之带有浑朴的意味。

4、林逋,人称“梅妻鹤子”。

苏轼的“诗如东野(孟郊)不言寒,书似留台差少肉”历来认为是对林逋诗书恰如其分的评价。

黄庭坚云:“林和靖诗句自然沉深,其字画尤工,遗墨尚当宝藏,何况笔法如此,笔意殊类李西台尔清劲处尤妙。

”若将林逋的书法与李建中加以仔细比较。

在笔法上,林逋的觚棱方折颇有别与李建中的暖姝圆转,因而前者显得更耸峭有力;在章法上,林逋本与李建中异趣,林疏朗而李茂密,因而前者更显得萧散有致。

第二章北宋中期的书法第一节欧阳修与《集古录》1、欧阳修,字永叔,号醉翁,晚号六一居士。

晚年,他已把书法作为唯一爱好,因为他从中得到无尽乐趣:至于学字为于不倦时,往往可以消日。

乃知昔贤留意于此,不为无意也。

2、《集古录》是欧阳修的一大伟大贡献。

它是目前所存金石碑帖著录类书籍中最早的一部,开启了以碑证史和以碑纠史的先河。

不仅对书法,而且对于史学、金石学、文学等都有卓著的贡献。

第二节蔡襄的历史地位1、蔡襄,字君谟。

蔡襄中年的真、行两种书体,基本上未能跳出唐人的樊篱。

具体的分析,是颜真卿和虞世南两家的糅合。

2、行书是蔡襄的强项,在他创作中也占有最大的比例。

其四十岁的《自书诗稿》固然是一件精彩的长卷巨制,但之所以未臻上乘,重新誊录是原因之一,而最主要的还是风格尚未成熟,其中尖细柔媚的用笔太多,以致整体格调流于轻滑,远未达到沉稳的佳境。

蔡襄四十五岁时,是其形成风格并趋于完美的顶峰时期。

《扈从帖》、《安道帖》、《澄心堂纸帖》,此三件可认为是蔡氏行书手札中的极品。

尤其是《澄心堂纸帖》,那种温润超轶、雍容华贵的韵致,在他所有行书作品中也是仅见的。

3、“精劲”二字,是蔡襄小楷的特点。

《谢赐御书诗》便充分体现了蔡书精到和劲利的两大特色。

此帖所用书意为颜真卿而笔法近虞世南,气息安闲,点画清刚。

4、蔡襄的飞草,兼有章草和飞白书的特征。

似乎只是在周草的基础上稍稍加入一些章草的笔意而已。

黄庭坚云“蔡君谟行书简札甚秀丽可爱,至于作草,自云得苏舜元屋漏法,令人不解。

”5、蔡襄的大字,从尺幅而言,可分为两种。

一是大楷,二是摩崖巨字。

黄庭坚批评云“君谟作小字真行殊佳,至作大字甚病。

故东坡云‘君谟小字愈小愈妙,曼卿大字愈大愈奇。

’”6、“学书之要,惟取神气为佳,若模样体势,虽形似而无精神,乃不知书者所为耳。

”7、蔡襄的努力,结束了赵宋百年来书法浑沌无序的混乱局面,因而他无疑是个“继绝世”式的人物。

第四章北宋后期的书法(上)--“尚意”书风的勃兴第一节苏轼在“尚意”书风中的砥柱作用1、苏轼明智的策略,是虽依托于颜真卿却选择颜书中最适合自己性情的两种模式:楷书是《东方朔画赞》,行书则是《争座位帖》。

2、最能体现苏轼“尚意”精神的,是他的行书。

苏轼在黄州的书作中,最精彩的莫过于《杜甫桤木诗》和《黄州寒食诗》。

《黄州寒食诗》多勾乙添补,自能看出属稿的性质。

其一“兴”得平淡,诗意也只寻常,因病而错失花期,可谓是书生习气,并无警策,所以至诗结束,书法也未见跌宕。

其二初始便由风雨飘摇、小屋如舟引出身世之感,笔势也随之摇曳奔放。

“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”一联,字形突然由小变大,使人感到情绪如破闸之水,激射而出,其势欲排山倒海。

“哭途穷”三字,横空突兀,如乐章奏响了曲终前的最强音。

第二节苏轼的“尚意”书法理论1、蔑视成法,提倡入神2、鼓吹创新,张扬个性苏轼的具体做法是:别人运笔骏快,他反而迟缓;别人结构精巧,他反而肥扁;别人强调中锋,他反而偃卧;别人用墨适中,他反而浓稠。

于是创造出一钟别开生面、颇具个性的书法形象。

3、崇尚自然,抒写襟怀4、重视学问,意随文生第三节自成一家使逼真--黄庭坚的书法创造1、黄庭坚,字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁。

黄庭坚的书迹,今日存世者只有行书(包括行楷)和草书二体。

2、黄庭坚的行书,在结构上夸张了聚散关系,紧缩中宫而扩张四维,使之呈辐射状态。

这种结构方式,形成了黄氏字法的强烈个性特征。

笔法上,也增加了提按起伏,以战掣的涩劲用笔,写出真力弥满的槎枒线条。

加上他本身字形的方正和字势攲侧,因而顿时与苏轼拉开了距离。

3、山谷的大字行书比其小字更能显出雄健豪迈的气势和排宕夭矫的笔力,那种开拓而一往无前的气魄,直可雄视千秋。

他的大字得力于《瘗鹤铭》及颜真卿的《大唐中兴颂》。

他强调学得精,反对只贪博,因为太博往往使人无所适从。

他的大行书代表作如《为张大同书韩愈赠孟郊序后记》、《牛口庄题名》、《经伏波神祠诗》、《松风阁诗》等。

山谷最精彩的大字莫过于《东坡黄州寒食诗跋》,苏书尚有秀润,黄跋则纯余苍古。

4、黄庭坚的草书存留于今的只是狂草,其线条如屋漏折钗,动态似奔蛇走虺,笔意超轶,姿态百变,具有强烈的抒情性和震撼力。

如《刘禹锡竹枝词》、《李白忆旧游诗》、《杜甫寄贺兰铦诗》、《诸上座帖》《廉颇蔺相如列传》。

第四节韵--黄庭坚书论的精髓1、清代刘熙载《艺概》云:黄山谷论书,最重一“韵”字。

盖俗气未尽者,皆不足以言韵也。

2、黄庭坚认为韵胜的极致是二王,他推崇三个人继承了二王的衣钵,就是颜真卿、杨凝式和苏轼。

3、黄山谷主张去俗的最佳途径就是多读书。

俗与不俗的问题,已被黄庭坚提到道德的高度来强调。

人品决定书品,这其实仍是欧阳修“爱其书者兼取为人”论的反说。

他认为苏轼书法之所以为本朝第一,除了“笔圆而韵胜”以外,就是“挟以文章妙天下,忠义贯日月之气”。

第五章北宋后期的书法(中)--集古出新的巨匠米芾第一节“意足我自足,放笔一戏空”1、米芾的性格喜欢行书,他在黄州听从苏轼的劝导改学晋人之前,大多学唐人。

其中颜真卿、欧阳询、沈传师、段季展和褚遂良这五人对他的影响最深。

第一个自然是颜真卿。

他最推崇《争座位帖》。

米芾较多特殊的笔法,如“门”字右上角的塌肩及竖钩的陡起,还有“蟹爪钩”,都是集自《争座位帖》。

第二个是欧阳询。

米芾认为欧阳询的楷书尚未脱王羲之窠臼,而行书则已自成一家。

“险绝”和“险劲”的“险”,正是米芾向欧阳询学习的着眼点。

他在长沙所书的《三吴》《法华台》《道林》《沙步》等帖中,有不少字都带有欧体中宫紧结、外形竦削的险峻之势。

第三个是沈传师。

沈传师则是以徐浩参入褚遂良。

米芾评沈“神清自如,骨法清灵”和“沈传师变格,自有超世真趣,徐浩不及也”,似可猜测沈氏风格与王献之、褚遂良相近。

米芾长沙手迹中比较宽博结构的字,正多沈传师的影响。

与欧阳询相比,沈传师对米芾的影响似乎更为深远。

第四个是段季展。

第五个是褚遂良。

米芾《书评》中对褚氏的评价,是少数完全脱离讥评的书家之一,他说道:褚遂良如熟驭阵马,举动随人,而别有一种骄色。

“别有一种骄色”,则指褚字中透出一种倨傲自得的神气。

2、米芾对用笔和神采这两大要素看重,他说:要得笔,谓骨筋、皮肉、脂泽、风神皆全,犹如一佳士也。

得笔,则虽细如髭发亦圆;不得笔,虽粗如椽亦扁。

此虽心得,亦可学入。

3、米芾对古人技法的深刻理解,植基于持之以恒的揣摩临习。

4、米芾的“放笔一戏”,不仅倚仗于心态的松弛,而且更重要的是倚仗于几十年练就的一套过硬本领。

“米胜在姿”,一个“姿”字确实言尽了米芾的擅场,米芾的新姿异态最为丰富,因而组成的各篇章法也各各不同。

孙觌云“米南宫跅驰不羁之士,喜为崖异卓鸷、惊世骇俗之行,故其书亦类其人,超逸绝尘,不践陈迹,每出新意于法度之中,而绝出笔墨畦径之外,真一代之奇迹也!”5、米芾的笔势,用他《自叙》的话,即是“振迅”。

“振”是动荡摇曳,“迅”是骏急痛快。

6、米芾的草书因受到观念的局限,就没有他对待行书那样的创新气魄。

其草书帖的数量也大大的低于行书,可见其功力也相形见绌了。

第二节米芾的书论1、提倡明白的品评语言2、崇尚天真自然的书风米芾对书法创作的全过程,崇尚天真自然。

这全过程,包括执笔要领、创作心态、运笔步骤、布局构思以及产生的艺术效果等。