第十六 血吸虫病病人的护理

- 格式:ppt

- 大小:530.50 KB

- 文档页数:31

血吸虫病防治措施根据综合治理、科学防治、固时因地制宜的血吸虫病防治方针,血吸虫病防治措施主要有以下几点:查病治病:定期对接触疫水人员进行血吸虫病普查,发现感染者及时治疗。

这项措施对于控制血吸虫病向慢性、晚期发展和控制传染源有重要意义。

预防性服药:在出现高频度、大面积接触疫水的情况下,对接触疫水的人员开展预防性服药,以减少“急感”的发生。

改水改从厕:通过接用城镇自来水、改用井水或江、河、湖水消毒等方式,保证用水卫生安全,减少因生活用水引起的血吸虫感染;改用无害化厕所,减少粪便对水体的污染,控制血吸虫病传播。

健康教育:通过印发宣传册、宣传画、播放光碟、开展知识竞赛等方式,传播血防知识,增强自我防护意识。

个体防护:生产作业时,穿戴防护器具(高筒胶鞋、防护手套、防护服等);涂擦防护药品(防蚴灵等),以减少、减轻感染。

查螺灭螺:在基层站点、施工点已易感染地带查螺灭螺,消除血吸虫病传播媒介。

血吸虫病的预防措施一、不到疫水中游泳、戏水、洗衣服我们已经知道,人们感染血吸虫是因为接触了疫水的缘故。

因此,预防血吸虫病的最好办法就是不接触疫水。

在烈日炎炎的盛夏和酷热难耐的早秋,碧波荡漾的湖泊、涓涓流淌的江河都是人们消暑纳凉的好地方。

但是,同学们千万要记住,不要在疫水中游泳和玩耍。

同学们要把血吸虫病的危害性告诉你的家人,规劝她们不要贪图一时方便到疫水中洗衣物,不要怕麻烦,坚持用井水或自来水洗衣物,以免得血吸虫病。

二、生产劳动时要做好防护在血吸虫病流行区,由于生产或生活需要,人们不可避免地要到有钉螺的地方去从事生产劳动。

在此情况下,为了减少感染或不感染血吸虫,在接触疫水前有必要做好防护。

下面介绍几种常用的防护方法。

穿戴防护器具。

在栽插、割草和放牧时,要穿高筒胶鞋或防护服,戴手套;下水捕鱼时,可穿上连鞋的橡胶防护衣裤。

涂擦防护药品也可预防血吸虫感染。

在一些短期下水的生产活动中,可涂搽二丁酯油膏,凡有可能接触疫水的皮肤都要涂遍,不能漏涂。

特别关注血吸虫病怎样诊治,有哪些注意事项莫春梅 (四川省昭觉县疾病预防控制中心,四川昭觉 616150)在我国,血吸虫病的流行历史非常长远,患者主要是接触了含有尾蚴的疫水而染病,主要病变发生部位在肝脏以及结肠。

在疾病的急性期,患者会出现发热、压痛、肝肿大以及排脓血便等;慢性期则会出现肝脾肿大;晚期则表现为门静脉周围纤维化,可以发展为巨脾以及腹水等。

1血吸虫病的概念血吸虫病是指血吸虫寄生在人体内或者是其他哺乳动物体内的肝脏周边静脉系统或者肠系膜静脉的血管中,并在相关区域产卵、排出毒素后所引发的寄生虫病。

和其他血吸虫的产卵数量相比,日本血吸虫的产卵数量更大,每条雌性血吸虫每天产卵数量大约是1000~3500个。

当血吸虫病逐渐过渡到晚期,病患的肚子将会日渐长大,因而部分地区将此病称之为“大肚子病”。

2血吸虫病的传播路径患者或者患畜的排泄物可以通过各种各样的方式污染水源,例如在河边冲刷马桶,将厕所建设在河边或者江边,粪船对河水、湖水的污染,未经过无害化处理的粪便被直接当作肥料使用,家畜散养在河水周边……此类行为均有可能引发水源污染的问题。

人体只要接触含有尾蚴的水体,诸如插秧收割、防汛救洪、洗衣洗菜等,均有可能感染血吸虫病。

急性血吸虫病通常会发生在患者接触疫水后的两周到三个月之间发生,具体症状表现为多汗、咳嗽、畏惧寒冷、肝脏肿大等,情况严重者有肝功能损害以及腹水。

慢性血吸虫病患者在发病早期并无任何显著症状,部分患者存在腹泻、脓血便以及腹痛,同时还伴有肝脏肿大;如果到了晚期,患者将会出现肝硬化、结肠病变等。

3血吸虫病是否可以预防血吸虫病是一种可防、可控、可治的疾病。

即只要能够采取科学合理的预防管控措施,及时对患者提供必要诊治,有效处理血吸虫病疫区,血吸虫病便不会危害到人体的健康。

4血吸虫病的预防措施都有哪些处于疫情区域或者是参加抗洪救灾的人员,应该尽可能避免接触到疫情区域的水。

如果情况不允许,必须接触疫情区域的水,那么就有必要做好个人防护工作,如戴乳胶手套、穿高筒靴、穿好防护衣等,以此来尽可能地缩短和疫水的接触时间与频次。

血吸虫病健康教育

血吸虫病是一种由吸血螺传播的寄生虫病,严重危害人类健康。

以下是关于血吸虫病的一些建议和注意事项:

1. 避免接触受污染的水源:血吸虫的卵通过水中的受感染的蜗牛排入环境中,人类通过接触被感染的水源而感染血吸虫。

因此,避免接触可能受污染的水源,如河流、湖泊和水池等,尤其是来自发展中国家的水源。

2. 正确处理和煮沸食物:血吸虫的卵可能会附着在食物上,尤其是水果和蔬菜。

在食用前,确保充分清洗和煮沸食物,以杀死可能存在的血吸虫卵。

3. 注意个人卫生:保持良好的个人卫生习惯对于预防血吸虫病非常重要。

勤洗手、保持身体清洁、戴手套等可以降低感染风险。

4. 寻求医疗服务:如果您生活在血吸虫病高发区域或症状表现出与血吸虫病相关的特征(例如,贫血、腹痛、腹泻等),请及时寻求医疗服务。

早期发现和治疗可以避免病情恶化。

5. 接种疫苗:目前,没有专门针对血吸虫病的疫苗,但预防其他相关疾病(如乙肝等)的疫苗可以提高免疫力,减少感染血吸虫的风险。

6. 参与公共卫生教育活动:参与血吸虫病的健康教育活动,了

解相关知识、掌握预防方法,可以帮助您和周围人有效预防感染。

血吸虫病措施简介血吸虫病(schistosomiasis)是一种由寄生虫引起的人类寄生虫病,也被称为裂体吸虫病。

寄生虫主要通过寄生在淡水中的螺蛳传播给人类。

血吸虫病主要分布在亚洲、非洲和南美洲的一些地区,是全球最为常见的寄生虫病之一。

本文将介绍血吸虫病的措施,包括预防和治疗方法。

预防措施1. 消灭螺蛳栖息地螺蛳是血吸虫病传播的中间宿主,定期清除水体中的螺蛳栖息地是预防寄生虫传播的重要措施。

清除水体中的浮萍、碎石等植被,可以减少螺蛳的栖息地,从而降低感染风险。

2. 避免接触感染源避免接触可能感染血吸虫病的源头,如避免接触感染者的血液、尿液或粪便。

尤其是在进行户外活动、游泳等水上活动时,要避免与可能被螺蛳感染的水体接触。

3. 个人卫生习惯个人卫生习惯对于预防血吸虫病也非常重要。

经常洗手,并避免用未经过消毒的水洗菜、果蔬等食物,可以减少感染的风险。

4. 饮用安全水源血吸虫病主要通过水传播,饮用安全的水源可以有效减少感染风险。

建议使用经过过滤、煮沸或消毒处理的水源作为饮用水。

5. 预防性药物治疗在某些高密度感染地区,可以考虑采取预防性药物治疗策略。

这些药物可以减少感染螺蛳的机会,从而降低感染血吸虫病的风险。

治疗措施1. 解除病源治疗血吸虫病的首要措施是解除病源,即通过使用抗血吸虫药物杀灭寄生虫。

目前常用的抗血吸虫药物包括吡喹酮、吗啉胺和依托泊苷等。

治疗期间需要严格按照医生的指导进行用药,以确保寄生虫完全死亡。

2. 对症治疗除了解除病源外,根据病情也可采取对症治疗的方法。

对于血吸虫病患者可能出现的肝脾肿大、贫血等症状可进行相应的治疗,以缓解病情。

3. 定期随访和复查血吸虫病的治疗过程较长,需要定期随访和复查。

随访过程中,医生可以根据患者的病情调整治疗方案,确保疗效最大化。

4. 教育和宣传在预防和治疗血吸虫病过程中,教育和宣传也有很重要的作用。

通过向公众普及血吸虫病的预防知识,增强公众对血吸虫病的认识,可以减少感染风险和提高治疗参与度。

血吸虫病整治工作方案血吸虫病是一种由血吸虫寄生在人体内引起的疾病,主要通过人类和少数哺乳动物的皮肤接触水源中带有血吸虫的寄生虫卵而传播。

该病主要流行于亚洲、非洲和拉丁美洲。

据统计,全球超过2亿人感染血吸虫病,超过7亿人处于感染风险区域。

血吸虫病不仅引起病人身体上的痛苦,还直接影响到患者的经济和生活质量,对全球健康产生了极大的危害。

为了有效预防和控制血吸虫病的流行,许多国家制定了针对该病的整治工作方案,以保护人民健康和经济利益。

这些计划通常包括以下几个方面:1. 建立监测机制。

血吸虫病的疫情监测是预防和控制该病的基础。

针对疫情高发的地区,需要建立起完善的疫情监测机制,对病媒蠕虫、疫情监测指标等进行监测和报告,发现问题及时处理,确保病情不会扩散和恶化。

2. 实施预防的措施。

由于血吸虫病主要通过水源传播,因此重点控制水源是预防该病的关键。

这需要加强对水源的监管,定期检测水源,确保水源不受污染并及时消除污染。

在有条件的地方,可以通过改造水渠、安装过滤器等手段,进一步降低疾病传播风险。

另外,针对高风险的人群,需要给予疫苗接种、咨询、健康教育等方面的预防措施和建议。

3. 加强对感染者的诊断和治疗。

早期诊断和治疗是控制血吸虫病的有效手段。

可以通过对高危人群进行定期体检、血液检测等方式,发现疾病早期症状,及时诊断病情。

在治疗方面,常用药物包括吡喹酮、检测羟胺等。

治疗病人的同时,还需要对病人周围环境进行消毒、清理工作,以防止疾病再次传播。

除上述方案外,针对血吸虫病的整治工作还包括宣传和教育、资金筹集、合作交流和建立疫苗生产等多个领域。

这需要政府、医疗保健机构、社区组织和公众共同参与,携手合作,共同担负建立全方位的整治工作方案。

需要注意的是,最好的预防方法是防范于未然。

建立预防机制非常重要,包括教育公众、增加诊治能力和治疗设备等。

在治疗前千万不要抱有侥幸心理,任何症状都应在第一时间及早诊断,做到早发现、早诊断、早治疗,以确保治愈。

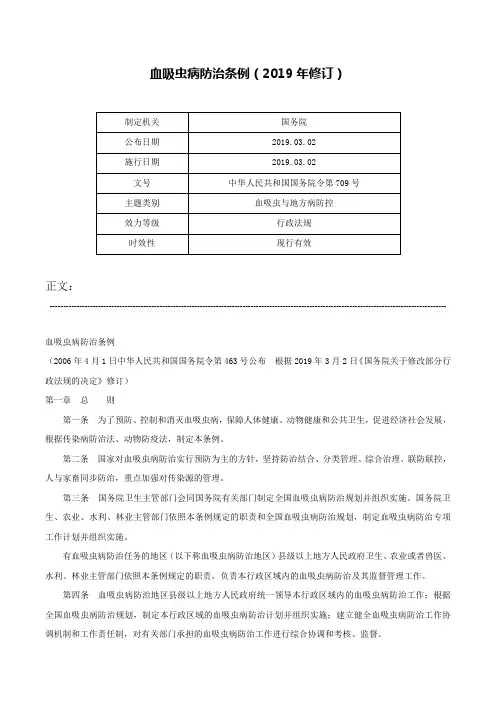

血吸虫病防治条例(2019年修订)正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------血吸虫病防治条例(2006年4月1日中华人民共和国国务院令第463号公布根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)第一章总则第一条为了预防、控制和消灭血吸虫病,保障人体健康、动物健康和公共卫生,促进经济社会发展,根据传染病防治法、动物防疫法,制定本条例。

第二条国家对血吸虫病防治实行预防为主的方针,坚持防治结合、分类管理、综合治理、联防联控,人与家畜同步防治,重点加强对传染源的管理。

第三条国务院卫生主管部门会同国务院有关部门制定全国血吸虫病防治规划并组织实施。

国务院卫生、农业、水利、林业主管部门依照本条例规定的职责和全国血吸虫病防治规划,制定血吸虫病防治专项工作计划并组织实施。

有血吸虫病防治任务的地区(以下称血吸虫病防治地区)县级以上地方人民政府卫生、农业或者兽医、水利、林业主管部门依照本条例规定的职责,负责本行政区域内的血吸虫病防治及其监督管理工作。

第四条血吸虫病防治地区县级以上地方人民政府统一领导本行政区域内的血吸虫病防治工作;根据全国血吸虫病防治规划,制定本行政区域的血吸虫病防治计划并组织实施;建立健全血吸虫病防治工作协调机制和工作责任制,对有关部门承担的血吸虫病防治工作进行综合协调和考核、监督。

第五条血吸虫病防治地区村民委员会、居民委员会应当协助地方各级人民政府及其有关部门开展血吸虫病防治的宣传教育,组织村民、居民参与血吸虫病防治工作。

第六条国家鼓励血吸虫病防治地区的村民、居民积极参与血吸虫病防治的有关活动;鼓励共产主义青年团等社会组织动员青年团员等积极参与血吸虫病防治的有关活动。

血吸虫病防治知识血吸虫病是一种由血吸虫寄生引起的疾病,主要通过水源传播。

为了预防和控制血吸虫病的传播,我们需要了解相关的防治知识。

了解血吸虫的生命周期是非常重要的。

血吸虫的生命周期分为两个主要阶段:人体内寄生阶段和水体中生活阶段。

在人体内寄生阶段,血吸虫寄生在人体的肠道或膀胱中,通过排出的粪便或尿液进入水体中。

在水体中,血吸虫的卵孵化出幼虫,幼虫通过水中的某种介体(甲螺)感染人体,重新进入人体内寄生。

保持良好的个人卫生是预防血吸虫病的重要措施之一。

饭前便后要彻底洗手,特别是在接触水源后要注意清洁双手。

同时,不要随地大小便,要使用卫生厕所,并及时清理。

这样可以减少血吸虫卵排出到水体中,从而减少感染的机会。

对于居住在血吸虫病流行地区的人群,定期进行血吸虫病检查也是非常重要的。

通过检查粪便或尿液中是否存在血吸虫卵,可以及早发现感染,采取相应的治疗措施,避免疾病的进一步传播。

防止水体污染也是血吸虫病防治的关键。

对于水源地和饮用水源地,要进行有效的管理和保护,防止血吸虫卵污染。

这包括保持水源的清洁、禁止随意排放粪便和污水,以及加强对甲螺的监测和清除。

在一些血吸虫病流行地区,采取药物治疗是防治血吸虫病的重要措施之一。

经过医生诊断后,可以选择合适的抗血吸虫药物进行治疗。

药物治疗可以有效地杀灭体内寄生的血吸虫,减轻症状并防止疾病的进一步传播。

除了个人和药物治疗,疫苗研发也是血吸虫病防治的重要方向之一。

科学家们正在不断研究和开发血吸虫病疫苗,以提供更有效的防护手段。

疫苗的研发将在根源上减少感染源,从而对血吸虫病的防治有着长远的影响。

加强宣传和教育也是预防血吸虫病的关键。

通过宣传血吸虫病的病因、传播途径和防治措施,增加人们的防范意识和自我保护能力。

政府、学校和社区可以组织宣传活动,向居民普及相关知识,提高防治血吸虫病的整体水平。

血吸虫病的防治需要全社会的共同努力。

通过个人卫生、定期检查、水源管理、药物治疗、疫苗研发和宣传教育等多种手段,可以有效预防和控制血吸虫病的传播。

血吸虫病护理要点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:血吸虫病是一种由寄生虫引起的传染病,主要通过感染血吸虫虫卵污染的水体而传播。

患者主要症状包括贫血、腹痛、腹泻等,严重的情况下还可能导致脾大、肝大等并发症。

在护理血吸虫病患者时,我们需要注意以下几点要点:1. 早期发现和定期检测:血吸虫病患者通常会出现贫血等症状,因此在平时要注意自身身体的变化,一旦出现相关症状应及时就医。

定期进行血液检测可以帮助及时发现血吸虫病的病情变化。

2. 药物治疗:血吸虫病的治疗主要是药物治疗,通常会使用特定的驱虫药物进行治疗。

在用药过程中要严格按照医生的建议进行,不可随意更改用药剂量和频率。

3. 补充营养:血吸虫病患者常常会出现贫血等情况,因此在日常饮食中应注意摄入足够的铁、蛋白质等营养物质,有条件的话可以适量补充维生素和矿物质。

4. 饮食卫生:血吸虫病的传播主要通过水体感染,因此在日常饮食中要尽量选择干净卫生的食物,避免进食生的或者未经煮熟的水产品,减少感染的可能。

5. 疾病预防:在病情治愈后,患者还需要定期进行检测和复查,以防止病情复发。

同时在平时要注意劳动防护,避免长时间接触可能感染寄生虫的水域。

6. 心理护理:血吸虫病患者在治疗过程中可能会感到焦虑、恐惧等情绪,护理人员需要给予患者足够的关心和支持,帮助他们积极面对疾病。

7. 家庭护理:对于住家病人,家庭成员需要充分了解疾病的传播途径和防治措施,保持环境卫生,避免交叉感染,对患者给予适当的照顾和支持。

护理血吸虫病患者需要综合考虑患者的病情特点和个人情况,制定个性化的护理方案,加强对患者的关心和支持,帮助患者尽快康复。

希望大家能够加强对血吸虫病的了解,减少疾病的发生和传播,共同维护家庭和社区的健康。

第二篇示例:血吸虫病是一种由血吸虫寄生在人体内引起的疾病,常见于发展中国家的农村地区。

血吸虫病对人体健康造成严重威胁,因此患者在接受治疗过程中需要严格遵守护理要点,以加快康复速度并减少并发症。

血吸虫病的护理

一、护理评估

1、了解患者患病经过,有无疾病流行区居住史、疫水接触史。

2、评估患者生命体征,监测有无发热、过敏反应、腹痛、腹泻等消化道症状及肝脾大的表现。

3、了解患者血、粪常规,肝功能,免疫学及影像学等检查结果。

4、评估患者有无焦虑、恐惧等不良心理状态。

二、护理措施

1、急性期及晚期肝硬化伴腹水患者应卧床休息。

慢性期可适当活动,避免劳累。

2、饮食护理:给予高热量、高蛋白、高维生素、易消化饮食,避免进食粗、硬、过热、多纤维、辛辣油腻等刺激性食物。

腹水明显者应低钠饮食,肝性脑病时暂停蛋白质摄入。

3、病情观察:急性期观察体温、皮疹、腹泻情况。

晚期血吸虫病主要表现肝硬化,应观察患者腹围、体重、下肢水肿及上消化道出血等并发症的表现。

4、用药护理:遵医嘱使用吡唑酮,若出现头晕、头痛、乏力、恶心、腹痛,多数可在数小时内自行消失,如出现心律失常,应立即停药,并及时处理。

5、加强心理护理,给予精神安慰,使其能保持愉快心理,配合

治疗和护理。

三、健康指导要点

1、介绍血吸虫病的传播途径、临床表现、治疗、常见并发症及其表现等。

2、急性患者应尽早就医,争取早期彻底治愈。

慢性患者应注意安排规律生活,保证充足的睡眠,防止并发感染,增加饮食营养,限制吸烟、饮酒,以免加重肝损害。

四、注意事项

1、避免接触疫水,必须接触时应涂擦防护剂,或穿长筒胶鞋、防护裤、戴手套,必要时可预防性服药。

2、注意指导患者按时、按量服药,并观察可能出现的不良反应。

血吸虫病防治措施

血吸虫病的防治措施主要包括以下几个方面:

1. 预防感染:主要是避免接触可能含有血吸虫尾蚴的水源,如不要在有钉螺分布的水域中游泳、洗衣、戏水等。

此外,在必须接触疫水时,应采取防护措施,如穿戴防护鞋、手套等。

2. 消灭钉螺:钉螺是血吸虫的中间宿主,消灭钉螺就能从根本上切断血吸虫病的传播途径。

常用的灭螺方法有改变钉螺滋生环境、局部药物灭螺等。

3. 粪便管理:防止人畜粪便污染水源,加强粪便管理,能降低血吸虫病传播的风险。

4. 个人防护:在流行区进行生产、生活活动时,应加强个人防护,如穿长筒胶鞋、穿防护服等。

5. 健康教育:加强对血吸虫病防治知识的宣传教育,提高群众的自我保护意识和能力。

6. 加强监测与疫情报告:及时发现和控制疫情,防止血吸虫病的扩散和传播。

以上内容仅供参考,具体的防治措施需要根据当地血吸虫病的流行情况和防治现状来制定。

如有需要,建议咨询专业医生或当地疾病预防控制机构。

血吸虫病的护理一、护理评估1、了解患者患病经过,有无疾病流行区居住史、疫水接触史。

2、评估患者生命体征,监测有无发热、过敏反应、腹痛、腹泻等消化道症状及肝脾大的表现。

3、了解患者血、粪常规,肝功能,免疫学及影像学等检查结果。

4、评估患者有无焦虑、恐惧等不良心理状态。

二、护理措施1、急性期及晚期肝硬化伴腹水患者应卧床休息。

慢性期可适当活动,避免劳累。

2、饮食护理:给予高热量、高蛋白、高维生素、易消化饮食,避免进食粗、硬、过热、多纤维、辛辣油腻等刺激性食物。

腹水明显者应低钠饮食,肝性脑病时暂停蛋白质摄入。

3、病情观察:急性期观察体温、皮疹、腹泻情况。

晚期血吸虫病主要表现肝硬化,应观察患者腹围、体重、下肢水肿及上消化道出血等并发症的表现。

4、用药护理:遵医嘱使用吡唑酮,若出现头晕、头痛、乏力、恶心、腹痛,多数可在数小时内自行消失,如出现心律失常,应立即停药,并及时处理。

5、加强心理护理,给予精神安慰,使其能保持愉快心理,配合治疗和护理。

三、健康指导要点1、介绍血吸虫病的传播途径、临床表现、治疗、常见并发症及其表现等。

2、急性患者应尽早就医,争取早期彻底治愈。

慢性患者应注意安排规律生活,保证充足的睡眠,防止并发感染,增加饮食营养,限制吸烟、饮酒,以免加重肝损害。

四、注意事项1、避免接触疫水,必须接触时应涂擦防护剂,或穿长筒胶鞋、防护裤、戴手套,必要时可预防性服药。

2、注意指导患者按时、按量服药,并观察可能出现的不良反应。

五、护理记录单记录书写规范1)病重(病危)患者护理记录至少每天记录一次,病情变化以及护理措施和效果变化随时记录,病情应为护理所能观察的症状、体征的动态变化。

记录时间应当具体到分钟。

2)非病重(病危)患者护理记录按要求书写,项目包含日期、时间、观察记录内容、护士签名,分列显示。

可对护理所能观察的症状、体征、护理措施和效果记录,要求简洁、规范。

3)护理记录应体现相应的专科护理特点。

①监护室病重(病危)患者护理记录表格内容至少包含监测指标、出入量、用药执行、基础护理、病情观察、护理措施和效果。

医院感染科血吸虫病患者护理常规

一、急性血吸虫病应住院治疗

1.一般治疗及护理:应卧床休息。

给予营养丰富易消化的饮食。

对于不能进食者给予葡萄糖静脉滴注。

一般情况较差者给予反复小量输血,以改善全身情况。

2.对症治疗:病情较重的高热病人,除按发热常规护理以外,可采用激素治疗,体温下降逐渐减量停药。

3. 病原治疗:吡喹酮剂量和治疗疗程可根据病情酌情调整和延长。

二、慢性血吸虫病:以病原治疗为主,应用吡喹酮。

遵医嘱给药,看病人服药到口。

三、晚期血吸虫病

1.巨脾型:加强支持疗法,有脾抗者,采用脾切除术,并用吡喹酮做病原治疗。

2.腹水型应卧床休息,给予低盐、适量蛋白、高热量饮食等加强支持疗法,以改善全身情况。

消除腹水,待病情好转后,再考虑用吡喹酮做病原治疗。

3. 侏儒型:以吡喹酮做病原治疗。

有巨脾及脾功能亢进者,宜先将脾切除,经治疗后对生长发育有较好的效果。

吡喹酮治疗晚期血吸虫病病人,应根据反应情况适量调整其剂量与疗程。

四、心理护理与健康教育:注意与病人及其家属的沟通工作,及时解释和说明病情,缓解病人及其家属的紧张和焦虑情绪,使其以愉快的心态配合治疗和护理。

向病人及其家属说明疾病的相关知识、治疗护理要点及相关注意事项,并做好住院指导。