第七课:个人收入的分配(复习精典)

- 格式:pdf

- 大小:168.07 KB

- 文档页数:5

高中政治第七课:『个人收入的分配』知识点总结!速来围观个人收入分配是指社会成员参与国民收入分配的经济活动。

国民收入分配与个人收入分配的关系是总体与局部的关系,二者互相联系、互相制约、互相影响。

国民收人分配决定个人收入分配,个人收入分配对国民收入分配产生积极或消极影响。

分配原则我国的个人收入分配原则是建立在社会主义的本质要求和市场经济运行规则之上的:因此个人收入分配的原则充分体现了社会主义和市场经济的基本特征。

1、按劳分配为主体,多种分配方式并存的原则。

按劳分配不仅体现了社会主义制度的基本特征,而且与市场经济的基本原则相一致。

按劳分配作为分配方式的主体,是公有制经济在国民经济中占主导地位所决定的。

发展多种分配方式,并不是为了否定按劳分配的主体地位,恰恰相反,只有在坚持以按劳分配为主体的前提下,其他分配方式才能得到应有的发展。

2、效率优先、兼顾公平的原则。

社会主义市场经济要求做到效率和公平的正确结合。

经济学上的效率,可以用经济活动中所消耗的劳动量与所获得的劳动成果的比率来衡量。

公平的内涵主要包括:第一,机会均等。

第二,规则平等。

第三,差距适度,共同富裕。

3、效率和公平之间存在着互相制约的辩证关系。

一方面,效率是实现公平的物质基础,只有通过提高效率创造越来越多的物质财富,人们才有可能去实现分配的公平;另一方面,公平又是提高效率的前提,只有收入分配公平合理,才能激发劳动者尽可能全面地发挥自己的积极性、主动性和创造性,才能尽快增加物质财富。

4、允许和鼓励一部分人先富起来,最终实现共同富裕的原则。

从中国经济发展不平衡的实际出发,提出了在共同富裕的目标下,允许和支持一部分人先富起来的政策。

实现共同富裕不等于同步富裕。

在社会主义条件下,一部分人先富起来有其存在的合理性和必然性。

首先,劳动者之问劳动存在着差别,这是一部分人先富起来的根本原因。

其次,经济条件的差别也必然造成劳动者的富裕有先有后。

我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济收益不平衡,必然造成富裕程度的不同。

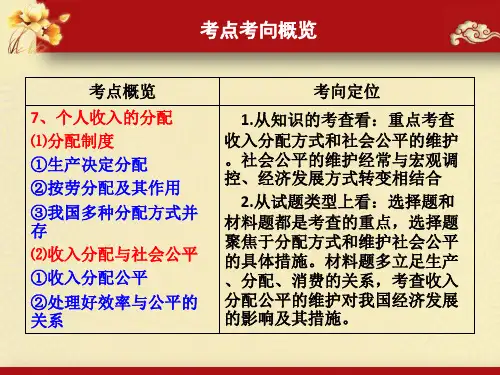

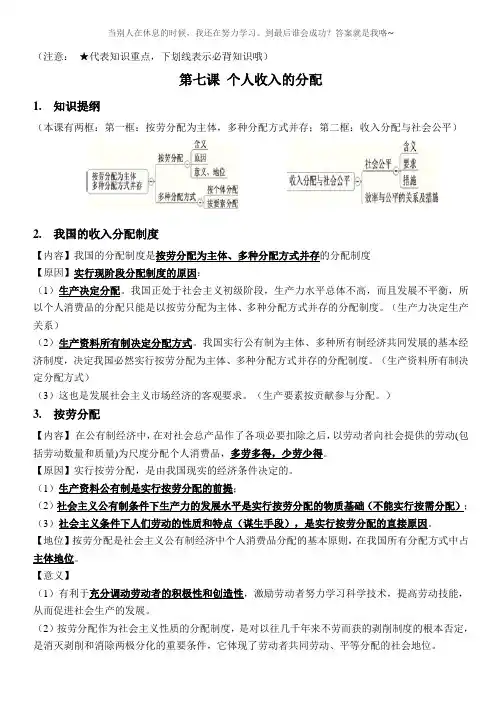

(注意:★代表知识重点,下划线表示必背知识哦)第七课个人收入的分配1. 知识提纲(本课有两框:第一框:按劳分配为主体,多种分配方式并存;第二框:收入分配与社会公平)2. 我国的收入分配制度【内容】我国的分配制度是按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度【原因】实行现阶段分配制度的原因:(1)生产决定分配。

我国正处于社会主义初级阶段,生产力水平总体不高,而且发展不平衡,所以个人消费品的分配只能是以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

(生产力决定生产关系)(2)生产资料所有制决定分配方式。

我国实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,决定我国必然实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

(生产资料所有制决定分配方式)(3)这也是发展社会主义市场经济的客观要求。

(生产要素按贡献参与分配。

)3. 按劳分配【内容】在公有制经济中,在对社会总产品作了各项必要扣除之后,以劳动者向社会提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度分配个人消费品,多劳多得,少劳少得。

【原因】实行按劳分配,是由我国现实的经济条件决定的。

(1)生产资料公有制是实行按劳分配的前提;(2)社会主义公有制条件下生产力的发展水平是实行按劳分配的物质基础(不能实行按需分配);(3)社会主义条件下人们劳动的性质和特点(谋生手段),是实行按劳分配的直接原因。

【地位】按劳分配是社会主义公有制经济中个人消费品分配的基本原则,在我国所有分配方式中占主体地位。

【意义】(1)有利于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术,提高劳动技能,从而促进社会生产的发展。

(2)按劳分配作为社会主义性质的分配制度,是对以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定,是消灭剥削和消除两极分化的重要条件,它体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

【举例】(1)国有企业、国有控股企业职工的工资、奖金、津贴;(2)农民承包集体的土地、林地、鱼塘等获得的收入。

个⼈收⼊的分配教案学案全⾯版第七课个⼈收⼊的分配教案(复习课)李洪丽⼀、新课标要求与教学⽬标新课标基本要求:阐述我国实⾏以按劳分配为主体、多种分配⽅式并存的分配制度⼀、教学⽬标:知识⽬标1、识记按劳分配、按⽣产要素分配的含义。

2、理解现阶段实⾏按劳分配的客观必然性;坚持按劳分配原则的意义;确⽴按⽣产要素分配的意义。

3、联系经济⽣活中的实际,初步认识我国⽬前存在的多种分配⽅式,并确认按⽣产要素分配的必要性和必然性。

4、识记效率、公平的含义;效率与公平的辩证关系。

5、理解为什么要坚持效率优先;效率优先,兼顾公平原则的涵义;如何坚持效率优先,兼顾公平原则。

6、结合现实⽣活中存在的收⼊分配差距的具体事例,说明坚持效率优先,兼顾公平原则的意义。

能⼒⽬标1、培养学⽣全⾯系统地看问题,正确认识现实⽣活中的收⼊分配差距,提⾼综合分析问题的能⼒。

2、培养学⽣全⾯系统地看问题,正确认识现实⽣活中的收⼊分配差距,提⾼综合分析问题的能⼒。

情感、态度与价值观⽬标通过本框学习,使学⽣感受到我国现阶段的收⼊分配制度有利于充分调动各⽅⾯的积极性和创造性,有利于促进社会财富的增加和社会⽣产的发展。

⼆、教学重难点1、我国实⾏这种分配制度的客观必然性2、合理的收⼊分配制度是社会公平的重要体现3、效率与公平的关系三、教法设计讲授法合作探究归纳法四、两情分析教材分析本单元主要介绍我国的分配制度,解决为谁“⽣产的问题”⼀个⼈消费⽔平的⾼低在很⼤程度上取决与收⼊⽔平,⽽收⼊主要是劳动创造的、“分配”⽽来的。

“怎样分配”是每个劳动者息息相关的事情。

第⼀节“按劳分配为主体,多种分配⽅式并存”分析了“按劳分配”的必要性,多种⽅式并存及社会意义。

第⼆节“兼顾效率与公平”,解析了效率、公平的含义,提出坚持这⼀原则的基本要求学情分析学⽣的总体⽔平不⾼,多知识掌握和获取的能⼒较差,缺乏⾃主学习和探究学习的能⼒,对于学习的⽬标不明确,学习积极性不⾼。

再加上本课设计的社会主义分配制度分配原则的相关知识点较抽象枯燥,离现实⽣活相差太远,学⽣理解和把握起来有⼀定的难度。

第三单元《收入与分配》

一.整体结构

1.一条主线:国民收入的分配(解决为谁生产的问题)

2.知识体系:分配的两个方面(个人收入分配和国家收入分配)、两个分配环节(财政、税收)

3.整体把握:

一个制度---分配制度,

一个关系---效率与公平;

两个作用---财政和税收的作用;

三种分配方式----按劳分配、按个体劳动者成果分配、按生产要素分配,

税收的三个基本特征;

四种财政收入,四种违反税法行为;

五种财政支出;

六个基本概念---按劳分配、、按生产要素分配、效率、公平、财政和税收。

第七课 个人收入的分配

7.1 按劳分配为主体,多种分配方式并存

一、重点思考

1、识记我国的分配制度是什么?

2、理解按劳分配的基本内容;为什么要实行按劳分配?按劳分配的意义?

3、重点理清各种分配方式的分配范围(重难点,理解,区别)

二、基础知识点理解

(一) 我国的分配制度

1、我国的分配制度是:实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度

2、我国的分配制度的客观必然性

①生产决定分配,生产资料所有制形式决定分配方式

②在社会主义初级阶段,实行公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度,相应地就此实行以按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。

(二)按劳分配的基本内容、原因及其作用

1、按劳分配的含义:是在社会主义公有制经济中个人消费品分配的基本原则。

按劳分配的基本内容和要求:在公有制经济中,在对社会总产品作了各

项必要扣除后,以劳动者向社会提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度分配个人消费品,多劳多得,少劳少得。

突出强调:

按劳分配的对象:个人消费品。

按劳分配的尺度:劳动者向社会提供的劳动(数量和质量)。

按劳分配的实现形式:①工资、奖金、津贴(国家机关、公有事业单位、公有企业、公有控股企业中);②联产计酬(农业集体经济中)。

按劳分配的的范围:社会主义公有制经济中。

★★★

按劳分配的地位:按劳分配在我国所有分配方式中占主体地位。

判断:

下列属于按劳分配的有:

1 企工人的收入( );②国企工人的工资、奖金、津贴(

)。

2、实行按劳分配的原因(相互区别)

①由我国现实的经济条件决定的。

①实行按劳分配,有利于充分调动劳动者的积极性与创造性,从而促进生产力的发展。

(体现了效率)

②按劳分配作为社会主义性质的分配制度,体现了劳动者共同劳动,平等分配的社会地位。

(体现了公平)

突出强调:

1、公有制经济中劳动者的收入与其劳动成果及企业的经济效益相联系;

2、现阶段,在不同地区和不同企业尚不能实现等量劳动领取等量报酬。

(三)我国多种分配方式并存:按个体劳动者劳动成果分配和按生产要素分配

1、按个体劳动者劳动成果分配(存在于个体经济中)

②特点:个体劳动者既是劳动者,又是经营者、投资者,不仅要付出劳

(1)生产要素的内容:资本、土地、劳动、技术、管理等。

判断:

①土地承包经营权流转收入,属于按劳分配。

( )

②按劳分配体现公平,利于缩小收入差距;按生产要素分配体现效率,利于克服平均主义。

( )

(2)按生产要素分配的意义:

的尊重,对劳动、知识、人才、创造的尊重。

B、有利于让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,以造福于人民。

知识总结:我国现阶段的分配制度

A.是什么: 按劳分配为主体,多种分配方式并存。

B.为什么:

①这是与我国现阶段生产力发展水平相适应的——当前我国生产力总体水平低、发展不平衡,呈现多层次。

②由我国以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的所有制结构决定的(生产资料所有制决定分配方式)。

③这是发展社会主义市场经济的客观要求。

④坚持和完善此制度,为我国实现社会公平、形成合理有序的收入分配格局提供了重要的制度保障。

⑤实践证明,坚持此制度,对加快经济发展和实现共同富裕起到了巨大促进作用。

7.2 收入分配与社会公平

一、重点思考

1、了解收入分配公平的要求

2、理解并识记促进收入分配公平的措施(理解,必记)

3、理解效率与公平的关系;知道如何处理好效率与公平的关系

二、基础知识点理解

(一)收入分配公平

的基本生活需要。

合理的收入分配制度是社会主义公平的重要体现。

收入分配公平与平均主义有着根本的区别。

2、收分配公平的意义(理解并识记):公平的收入分配,是社会主义分配原则的体现,它有助于协调人们之间的经济利益关系,提高劳动者的积极性,实现经济发展、社会和谐。

3、促进收入分配公平的举措(如何实现收入分配的公平;实现社会公

实现社会公平、形成合理有序的收入分配格局提供重要的制度保证。

②增加居民收入,着重保护劳动所得,提高居民收入在国民收入分配中的比重、劳动报酬在初次分配中占合理比重;

③努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,建立企业职工工资正常增长机制;

⑤通过强化税收调节,整顿分配秩序,把收入差距控制在一定范围之内,防止出现严重的两级分化,实现公平分配。

(二)效率与公平(理解并识记)

1、效率与公平二者的关系:

①在社会主义市场经济条件下,效率与公平具有一致性。

一方面,效率是公平的物质前提

理解:社会公平的逐步实现只有在发展生产力、提高经济效率、增加社会财富的基础上才有可能。

没有效率作为前提和基础的公平,只能导致平均主义和普遍贫穷;

另一方面,公平是提高效率的保证

理解:只有维护劳动者公平分配的权利,保证劳动者的利益,才能激发劳动者发展生产、提高经济效率的积极性)

②效率与公平分别强调不同的方面,二者存在矛盾

2、如何处理好效率和公平二者关系(重点,理解并识记)

①发展社会主义市场经济,初次分配和再次分配都要处理好效率与公平的关系,既要提高效率,又要促进公平。

②处理好效率与公平的关系,既要反对平均主义又要防止收入差距悬殊,既要落实分配政策,又要提倡奉献精神;

③在鼓励人们创业致富的的同时,倡导回报社会和先富帮后富。

突出强调:

1、发展社会主义市场经济,初次分配和再次分配都要处理好效率与公平,而不仅仅是再分配才注重公平。

2、与公平背道而驰的有两种分配不公:①平均主义;②收入悬殊(差距过大),甚至两极分化。

三、补充知识——主观题知识总结:(理解必记)

(一)重视收入分配公平的原因及如何促进社会公平、实现公平、实现共同富裕

原因:

1、公平的收入分配时社会主义分配原则的体现,是社会主义本质的要求,是实现共同富裕目标的要求;

2、现阶段我国城乡、区域、行业收入差距较大也要求收入分配公平。

3、公平是提高经济效率的保证。

公平的收入分配有助于协调人们之间的经济利益关系,有利于促进消费、扩大内需,实现经济发展、社会和谐。

促进社会公平,实现共同富裕的措施(理解,必记)

1 贯彻落实科学发展观,促进经济发展,夯实共同富裕的物质基础;

2 坚持和完善按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度;

3 保证居民收入在国民收入中占合理比重;

④再分配更注重公平。

要加强政府对收入分配的调节,保护合法收入,调节过高收入,取缔非法收入;

5 完善社会会保障体系,扩大覆盖面;

6 积极扩大就业,切实保障劳动者平等就业的权利;

⑦统筹城乡、区域经济协调发展。