第七课 个人收入的分配

- 格式:pptx

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:21

《个人收入的分配》教案(精选5篇)《个人收入的分配》篇1第三单元收入与分配第七课个人收入的分配一. 内容标准1.知识与技能2.过程与方法3.情感态度与价值观按劳分配的基本含义;现阶段实行按劳分配的客观必然性及其意义;按生产要素分配的含义以及实行意义;效率、公平的含义及其辩证关系;如何坚持效率优先、兼顾公平的原则。

培养学生辩证地认识和对待经济生活中面临的各种矛盾,学会运用矛盾分析法善于在相互矛盾的复杂事物中进行分析,培养学生全面系统看问题的思维方法深入村镇或社区,实地考察、调研、收集分配中讲求效率的表现与维护公平的表现;分组讨论讲求效率的意义和维护公平的意义;或分正反两方展开辩论;学会分析典型案例,并在合作探究的基础上,对微观分配提出合理的建议。

结合现实生活和课堂所学基本观点撰写政治小论文。

通过学习,使学生感受到我国现阶段的收入分配制度有利于充分调动各方面的积极性和创造性,有利于促进社会财富的增加和社会生产的发展;使学生认识到以共同富裕为目标的社会主义分配制度的优越性,确认我国现阶段的收入分配制度和分配政策既有利于经济效率提高,又能保证共同富裕目标的实现。

二. 知识纵横本单元继第二单元《投资与创业》——解决了在社会主义基本经济制度下“谁来生产”的问题之后,主要介绍我国的分配制度,重在解决“为谁生产”的问题。

从社会再生产四个相互联系的环节看,本单元是从社会产品分配的角度对社会经济过程进行分析,因而是全书的重点之一。

本单元包括三课内容,主要讲两大问题:一是个人收入分配(第七课);二是国家收入分配(含第八课“国家收入的分配”和第九课“征税和纳税”)。

除了上述内容,另设置一个“综合探究”栏目,使学生围绕效率与公平的辩证关系展开调查和讨论。

在第七课中,先是学习作为我国经济制度之重要组成部分的产品分配制度,这是与第四课“我国的基本经济制度”有着密切内在联系的一个内容。

从生产关系角度,这两部分内容是不可分割的,理应放在一起来学习。

解读新课标必修1第七课《个人收入的分配》引言《个人收入的分配》是新课标必修1中的第七课。

本课程主要介绍个人收入的概念、个人收入的来源、个人收入的分配方式以及影响个人收入的因素等内容。

通过学习这门课程,我们可以更好地了解个人收入的现状和问题,为实现个人财务管理提供参考和指导。

个人收入的概念个人收入是指个人在一定时间内从各种经济活动中获得的货币和非货币报酬。

它包括工资、奖金、提成、分红、利息、红利、房屋出租收入等。

个人收入是个人经济生活的重要组成部分,直接影响着个人的生活水平和幸福感。

个人收入的来源个人收入的来源多种多样。

一般来说,个人收入可以从以下几个方面获得:1.工作收入:通过工作获得的报酬,包括基本工资、津贴、提成、奖金等;2.财产收入:通过个人拥有的财产获得的收入,包括房屋出租收入、股票红利、利息收入等;3.经营收入:通过经营个体户、个人创业等经营活动获得的收入;4.转移收入:通过政府或社会组织提供的社会保障、福利以及亲友间的互助等方式获得的收入;5.其它收入:包括中奖、赔偿、赞助等各种非常规的收入来源。

个人收入的分配方式个人收入的分配方式主要包括按劳分配、按生产要素分配、按收益分配和按经济表现分配。

1.按劳分配:按照个人的劳动力或劳动成果分配收入。

这种方式强调按照个人的付出来获得相应的报酬,体现了公平和正义。

2.按生产要素分配:按照参与生产要素的贡献程度来分配收入。

这种方式将收入与个人的生产要素(如资本、劳动力、土地等)的贡献程度挂钩,体现了效率和公平的考虑。

3.按收益分配:按照个人参与收益分配的程度来分配收入。

这种方式重点考虑个人对收益的贡献,适用于股东、股东、合伙人等个人。

4.按经济表现分配:按照个人的经济表现来分配收入。

这种方式注重个人的业绩和成绩,比如销售额、绩效评价等,体现了激励和竞争的原则。

影响个人收入的因素个人收入受到多种因素的影响。

以下是一些主要的影响因素:1.教育水平:教育水平越高,通常可以拥有更好的工作机会和更高的收入水平。

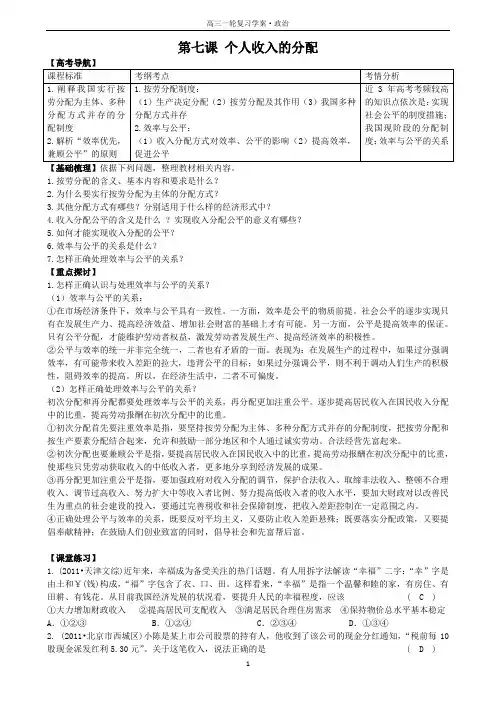

第七课个人收入的分配1.按劳分配的含义、基本内容和要求是什么?2.为什么要实行按劳分配为主体的分配方式?3.其他分配方式有哪些?分别适用于什么样的经济形式中?4.收入分配公平的含义是什么?实现收入分配公平的意义有哪些?5.如何才能实现收入分配的公平?6.效率与公平的关系是什么?7.怎样正确处理效率与公平的关系?【重点探讨】1.怎样正确认识与处理效率与公平的关系?(1)效率与公平的关系:①在市场经济条件下,效率与公平具有一致性。

一方面,效率是公平的物质前提。

社会公平的逐步实现只有在发展生产力、提高经济效益、增加社会财富的基础上才有可能。

另一方面,公平是提高效率的保证。

只有公平分配,才能维护劳动者权益,激发劳动者发展生产、提高经济效率的积极性。

②公平与效率的统一并非完全统一,二者也有矛盾的一面。

表现为:在发展生产的过程中,如果过分强调效率,有可能带来收入差距的拉大,违背公平的目标;如果过分强调公平,则不利于调动人们生产的积极性,阻碍效率的提高。

所以,在经济生活中,二者不可偏废。

(2)怎样正确处理效率与公平的关系?初次分配和再分配都要处理效率与公平的关系,再分配更加注重公平。

逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重。

①初次分配首先要注重效率是指,要坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,把按劳分配和按生产要素分配结合起来,允许和鼓励一部分地区和个人通过诚实劳动、合法经营先富起来。

②初次分配也要兼顾公平是指,要提高居民收入在国民收入中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重,使那些只凭劳动获取收入的中低收入者,更多地分享到经济发展的成果。

③再分配更加注重公平是指,要加强政府对收入分配的调节,保护合法收入、取缔非法收入、整顿不合理收入、调节过高收入、努力扩大中等收入者比例、努力提高低收入者的收入水平,要加大财政对以改善民生为重点的社会建设的投入,要通过完善税收和社会保障制度,把收入差距控制在一定范围之内。

第七课个人收入的分配按劳分配为主体多种分配方式并存【教材分析】本节课属于必修一经济生活第三单元第七课的第一框,与第二单元相衔接,由“如何生产”进入“为谁生产”的问题,主要介绍我国的分配制度,将视线由财富创造引向财富分配,引领学生进入新的经济生活领域。

在这框,首先阐述了目前的个人收入分配制度,继而分析在现阶段,我们既可以通过按劳分配取得收入,这是主体,也可以通过按生产要素分配取得收入,使学生明白这样的分配制度对目前大力发展社会主义市场经济、充分调动创造财富的积极性是有促进作用的。

【教学目标】知识目标:了解我国分配制度的内容,实行按劳分配的意义和作用以及生产要素按贡献参与分配制度;理解我国分配制度的所有制基础,实行按劳分配的必然性以及确立按生产要素按贡献参与分配的意义;知道按劳分配的基本内容和要求。

能力目标:准确把握我国实行按劳分配制度的内涵、必然性及地位的理解能力;结合社会主义市场经济,分析实行按生产要素分配的必然性和积极意义的分析能力。

情感态度价值观目标:坚定社会主义分配制度优越性的信念,增强拥护党的方针政策的自觉性;树立劳动光荣的信念,增强热爱劳动、热爱劳动人民的情感。

【教学重点】按劳分配为主体。

【教学难点】多种分配方式并存【教学方法】1.理论联系实践,运用生活中的实例来验证理论,反之亦然。

2.发挥学生的主体地位,让学生学会去探索,去求知。

3.运用启发式教学方法,引导学生。

【导入新课】教师活动:多媒体展示《老家蝶变》图片,问题:老家的面貌发生了怎样的变化?学生回答:…….教师引导:家乡越来越美了,生活水平提高了,意味着老百姓收入增加了,那么老百姓的收入来源有哪些?学生回答教师活动:这已经涉及到收入分配问题,也就是我们今天将要学习的内容,请同学们浏览课本内容,初步了解分配知识(板书课题)【教授新课】教师活动:展示图片实现党在十八大提出的收入翻番的目标必须进行收入分配制度改革,我国实行什么样的分配制度?学生活动:阅读课文,回答我国的分配制度(一)按劳分配为主体(板书按劳分配)1、按劳分配的基本内容和要求:在公有制经济中,在对社会总产品作了各项扣除之后,以劳动者向社会提供的劳动(包括劳动数量和和质量)为尺度分配个人消费品,多劳多得,少劳少得。