海绵城市基础知识介绍

- 格式:pptx

- 大小:9.18 MB

- 文档页数:53

看48张图彻底了解海绵城市

想像一下城市像“海绵”一样很有“弹性”,当城市里下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,当需要时把蓄存的水“释放”并加以再利用造福人类。

那么,园林行业与海绵城市建设有何关系呢? 实际上“海绵城市”即是以景观为载体的水生态基础设施。

城市的每一寸土地都具备一定的雨洪调蓄、水源涵养,雨污净化等功能,这也是“海绵城市”构建的基础。

但是,各种关键性生态过程在土地的分布是不均衡的,因此,通过“景观设计的安全格局”合理规划在城市雨涝调蓄、水源保护和涵养、地下水回补、雨污净化、栖息地修复、土壤净化等重要的水生态过程中关键性的区域、位置和空间,它们共同构成水生态基础设施。

“海绵”不是一个虚的概念,它对应着的是实实在在的景观格局;构建“海绵城市”即是建立相应的水生态基础设施,这也是最为高效和集约的途径。

故此“海绵城市”建设的理念和在园林景观设计中的应用是密不可分的。

那么,具体要如何建设海绵城市呢?先让我们了解一下海绵城市中与景观设计结合最为紧密的低影响开发吧。

低影响开发,其主要是通过对雨水的渗透、储存、调节、传输、截污净化等功能有效地控制径流总量、径流峰值和径流污染。

如果说传统的城市开发斩断了雨水的自然循环路线,那么低影响开发就是使用一系列景观与工程手法使城市的排水能模拟自然对雨水的吸收、储存、蒸发,使城市的排水系统遵循雨水循环规律。

研究表明海绵城市的技术标准不统一,措施繁多,不利于传播和普及,因此我们在本文中按海绵城市处理雨水的先后顺序归纳成三大类,分别是用于收集雨水的“收水措施”,用于含蓄、储存、过滤雨水的“蓄水措施”,及如何有效利用雨水的“用水措施”。

海绵城市建设工程海绵城市定义:下雨时、吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用;统筹发挥自然生态功能与人工干预功能;科学合理的选择技术设施时海绵城市建设中的重点难点,将源头低影响开发、传统雨水管渠、超标雨水径流蓄排设施相结合,统筹应用滞、蓄、渗、净、用、排等技术手段,同时具备适用性、目标性、生态性、效益性及组合性原则;一、海绵城市建设技术设施类型主要有渗透设施、存蓄与调节设施、转输设施、截污净化设施;二、渗透设施主要有透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透唐;1、渗透设施的选择透水铺装适用:人行道、人行广场、建筑小区人行道路宜采用透水砖、透水混凝土、透水沥青;小型停车场宜采用植草砖、透水混凝土、透水沥青;园林绿地场所可采用鹅卵石、碎石、碎拼、踏步石铺地;下沉式绿地适用:道路、广场、其他硬化铺装区及周边绿地优先采用;应低于铺砌地面或道路,下沉深度根据土壤渗透性能确定,一般为100=200mm;渗透塘:汇水面积>1公顷、地势较低的低洼地带等具有一定空间条件的区域;2、渗透技术(1)透水铺装:可采用透水砖铺装、透水混凝土铺装、透水沥青混凝土铺装,还包括嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石铺装;一般要求:宜首选材料本身透水的透水砖进行铺装;透水找平层和基层渗透系数应大于面层;施工要求:面层孔隙率≥20%,透水基层孔隙率≥30%,横坡宜1%-1.5%;冬季冻融风险的城市应慎重选择;对道路路基强度和稳定性的潜在风险较大时可采用半透水铺装;透水铺装与不透水铺装之间应采用防渗措施;透水铺装位于地下室顶板上时,覆土厚度≥600mm,应设置排水层,及时排除雨水;(2)下沉式绿地:狭义的下沉式绿地指绿地高程低于周边铺砌地面或道路200mm以内;一般要求:雨水口设在绿地内且低于路面高程、高于绿地高程;尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污染种类的植物,宜采用草本植物;宜低于硬化地面100-200mm,进水口拦污设施应正确设置;绿地内溢流口(雨水口)顶面应高于绿地50-100mm;内表层土壤渗透能力不足时,应通过措施改良土壤渗透能力,也可设置渗透设施;道路红线内外绿地的高程一般低于路面并与道路景观相结合;施工要求:对于渗透性较差的地区,可适当缩小雨水溢流口与绿地高程的差值,使下沉式绿地集蓄的雨水能够在24h内完全下渗;(3)生物滞留带:指在地势较低的区域,通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化雨水径流的设施;由植物层、土壤层、过滤层(或排水层)、蓄水层构成;分为简易型和复杂型;一般要求:对于污染严重的汇水区应选用植草沟、植物缓冲带或沉淀池等对径流雨水预处理,去除大颗粒污染物并减缓流速,按设计要求设置弃流措施防止石油类高浓度污染物侵害植物;地面溢流设施顶部应低于汇水面100mm;生物滞留设施面积与汇水面面积之比为5%-10%;复杂型生物滞留设施结构外层及底部应设置透水土工布,防止周围原土侵入;复杂型施工要求:换土层底部应铺设透水土工布隔离层或厚度≥100mm的砂层,防止换土层介质流失;(4)渗透塘:一种用雨水下渗补充地下水的洼地,具有一定净化雨水和消减峰值流量效果;一般要求:适用于汇水面积较大(>1公顷)且具有一定空间条件的区域;对场地条件要求较严格,对后期维护管理要求较高;入渗池(塘)前应设置沉砂池、前置塘等预处理措施,去除大颗粒的污染物并减缓流速;施工要求:边坡坡度≤1:3,塘底至溢流水位≥600mm;渗透塘底部构造一般为200-300mm的种植土、透水土工布及300-500mm的过滤介质层;排空时间≤24h,放空管距池底≥100mm;三、存储与调节设施主要有湿塘、雨水湿地、蓄水池、调节塘、调节池;1、存储与调节的选择:建筑小区、城市绿地、广场等区域的低洼水塘或其他具有空间条件的场底宜设置湿塘;建筑与小区、城市道路、城市绿地、滨水带等区域内的地势较低的地带或水体宜设置雨水湿地;由绿化、道路喷洒、景观补充水等雨水回用需求的小区、城市绿地等宜设置蓄水池;建筑小区、城市绿地等具有一定空间条件的区域宜设置调节塘;城市雨水管渠系统较难改造时可采用调节池;2、存储与调节技术主要由湿塘、雨水湿地、渗透塘、调节塘、蓄水池、蓄水模块;(1)湿塘、雨水湿地:一般由进水口、前置塘、沼泽区、出水池、溢流出水口、护坡及驳岸、维护通道构成;湿塘一般要求:前置塘为湿塘的预处理设置,作用为沉淀径流中大颗粒污染物,池底一般为混凝土或块石结构;主塘一般包括常水位以下的永久容积和储存容积,永久容积水深为0.8-2.5m,储存容积根据规划部门提出的“单位质量控制面积”确定;雨水湿地一般要求:沼泽区包括浅沼泽区和深沼泽区,是雨水湿地主要的净化区;浅沼泽区水深范围0-0.3m,深沼泽区水深0.3-0.5m;调节容积应在24h内排空;出水池作用为防止沉淀物的再悬浮和降低温度的作用,水深0.8-1.2m,容积为总容积(不含调节池容积)的10%;(2)蓄水池:具有雨水储存功能的集蓄利用设置和消减峰值流量的作用;主要包括钢筋混凝土蓄水池,砖、石砌筑蓄水池、塑料蓄水模块拼装式蓄水池、地下封闭式蓄水池;一般要求:施工完毕后必须进行满水试验;(3)调节塘:也称干塘,以消减峰值流量功能为主;一般由进水口、调节区、出口设施、护坡及堤岸构成;(4)调节池:主要用于消减下游雨水管渠峰值流量,减少下游雨水管渠断面;常用于雨水管渠中游,主要包括塑料块调节池、管组式调节池、钢筋混凝土调节池;一般要求:调节水池底板位于地下水位以下时,应进行抗浮稳定性验算;排水管的排水方向、高程与下游市政管道或排水设施相协调;池壁施工缝设置符合要求,强度≥2.5MPa 时可进行凿毛处理;四、转输设施主要有植草沟、渗透管渠;1、转输设施的选择植草沟:建筑与小区内道路、广场、停车场等不透水面的周边;渗管或管渠:建筑与小区及公共绿地内转输量较小且土壤渗透情况良好的区域;2、转输技术雨水转输技术主要是对雨水径流的排/蓄管理及衔接其他各单项设施,有城市雨水管渠和超标雨水径流i排放系统共同构建;雨水管渠系统主要以地下管渠系统为主,转输和处置低于系统设计排水能力的降雨/融雪径流;(1)植草沟:一般分为传输型、干式、湿式植草沟;总高度≤600mm,上顶宽度应根据汇水面积确定,一般为600-2400mm,底部宽度宜为300-1500mm;断面边坡坡度宜≤1:3;采取措施保证雨水能以较低流速通过植草沟,防止边坡侵蚀;不宜作为泄洪通道;纵坡宜为1%-4%,纵坡较大时应设置为阶梯型或中途设置消能台坎,纵坡较小时应选用干式植草沟;考虑雨水下渗时可设置透水土工布,下部土壤渗透系数>5*106m/s,不考虑雨水下渗时可设置防水土工布;(2)渗透管渠:可采用穿孔塑料管、无砂混凝土管和砾(碎)石等材料组合而成;开孔率控制在1%-3%之间,无砂混凝土管的孔隙率应>20%;应设置植草沟、沉淀(砂)池等预处理措施;敷设坡度应满足排水要求,宜为1%-2%;渗透管四周填充砾石或其他多孔材料,砾石层外包透水土工布,土工布搭接宽度≥200mm;设在行车路面下时覆土深度≥700mm;浅沟沟底表面的土壤厚度一般≥100mm;渗渠中砂(砾石)层厚度一般≥100mm;五、截污净化设施主要有植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗透设施;1、截污净化设施的选择植被缓冲带:道路等不透水地面周边绿地、公园绿地、城市水系统的滨水绿化带等区域;可作为低影响开发设施的预处理设施和城市水系的雨水径流污染控制措施;人工土壤渗滤设施:具有一定场地空间的建筑与小区及城市绿地;2、截污净化技术主要针对屋顶雨水及地面雨水径流,是在污染源头采取措施截流污染物,防止扩散;城市道路、广场未设置雨水口时,初期污染严重的雨水通过植草沟内的初期雨水弃流井,直接排入市政污水管道;后期雨水排入雨水花园,进入景观水体,经自然截流、渗滤、净化处理排入河道;(1)植草缓冲带:应设置碎石消能,坡度一般为2%-6%,宽度≥2m,当坡度>6%时另设置消能设施;适用于道路等不透水地面四周;(2)初期雨水弃流设施:一般有自控弃流、渗透弃流、弃流池、雨水管弃流等形式;施工要求:雨水弃流排入污水时应设置确保污水不倒灌回弃流装置内的设施;初期径流弃流池、雨水进水口应设置格栅;流量控制式雨水弃流装置的流量计应安装再管径最小的管道;自动控制弃流装置的电动阀、计量装置宜设在室外,控制箱宜集中设置且设在室内;(3)人工土壤渗滤:属于小型的污水处理系统;一般要求:一般由畜水层、渗滤体、防渗膜、溢流井、渗管、排水管组成;渗滤体由石英砂、少量矿石和活性炭及营养物质等材料组成,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,矿石泥沙量≤3%,材料配合比符合设计要求;生物填料的原料、材料密度、有效堆积生物膜表面面积、堆积密度应符合设计要求;主要作为蓄水池等雨水储存设施的配套雨水收集设施;施工要求:防渗膜铺贴应贴紧基坑底和基坑壁,适度张紧,不应有皱折;防渗膜接缝应采用焊接或专用胶粘剂粘合;渗滤体铺装填料时应均匀轻撒填料。

海绵城市一、海绵城市的概念和作用海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,主要通过构建综合性“低影响开发雨水系统”来实现。

海绵城市建设有三大突出作用,一是,保护水资源,突破传统的“以排为主”的城市雨水管理理念,吸纳尽可能多的水资源。

为城市所利用。

二是,防治水污染,通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种生态化技术,减少雨洪初期雨水对水体的污染。

三是,减轻洪涝灾害影响,通过减少径流系数的方式,使较大降雨量得到就地吸纳,降低城市内涝的影响。

二、海绵城市建设理念无论是李克强总理,还是习近平总书记,都提出了“让城市有面子,更要有里子”的建设宗旨,现在到了注重里子的时候。

树立三段论观念:包括源头减排设施、排水管渠设施、排涝除险设施。

达到四大目标:城市排水工作一定要有系统的理念,考虑到方方面面的工作,达到系列综合目标,即:小雨不积水,大雨不内涝,河道不黑臭,热岛有缓解。

协调五大专业:海绵城市建设需要规划、建筑、绿地、道路、水务等专业共同协调。

海绵城市不仅是给排水行业的事情,但我们没有跨界的条件,无法指挥道路怎么设计、绿地怎么做。

只有各个专业相互协同、相互配合,才能够把海绵城市的系统理念建立起来。

牢记六字箴言:分别为渗、滞、蓄、净、用、排。

其中,构建系统的理念,更要牢记后四字。

三、建设途径1. 保护修复城市原有生态系统。

对地表和地上水体进行全方位的保护,运用生态方法对已受破坏的生态系统进行修复和恢复,其中地表水包括湿地、河流、坑塘、湖泊、沟渠等。

在对原有生态系统的保护和修复中,尤其要注意保护可以吸纳较大降水的生态单元,如湿地、湖泊、林地、草地等。

2. 低影响开发技术应用。

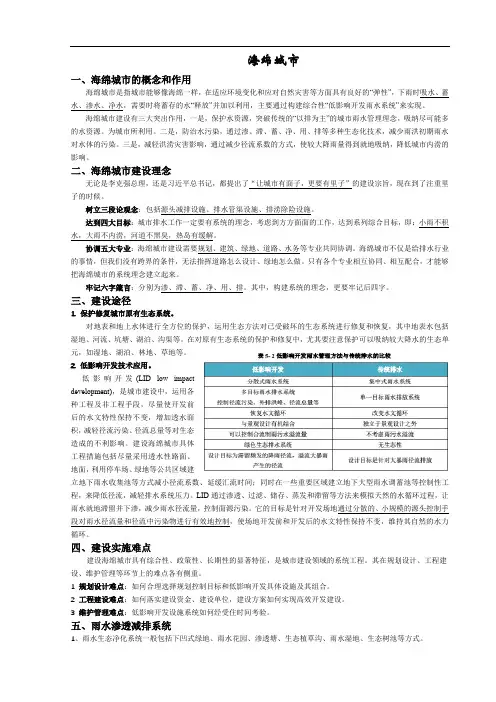

低影响开发(LID low impactdevelopment),是城市建设中,运用各种工程及非工程手段,尽量使开发前后的水文特性保持不变,增加透水面积,减轻径流污染、径流总量等对生态造成的不利影响。

海绵城市解说词

摘要:

1.海绵城市的概念和意义

2.海绵城市的设计原则和方法

3.海绵城市的实际应用案例

4.海绵城市的未来发展趋势

正文:

海绵城市,是一个形象的比喻,指的是城市在适应环境变化和应对雨水灾害等方面,就像海绵一样具有很好的弹性和吸水性。

海绵城市的概念来源于可持续发展的理念,旨在通过构建生态、环保、智能的城市基础设施,提高城市对环境变化的适应能力和居民的生活质量。

海绵城市的设计原则主要包括生态优先、自然循环和综合治理。

生态优先,就是在城市规划和建设过程中,优先考虑保护和恢复城市的自然生态环境,使城市与自然环境和谐共生。

自然循环,是指通过构建自然水系、湿地等生态设施,使城市的雨水得到自然净化和循环利用。

综合治理,是指通过整合城市规划、建设、管理等多方面的资源,实现城市水资源的综合利用和协调发展。

在实际应用中,海绵城市的建设方法包括绿色建筑、雨水花园、生态停车场等。

绿色建筑通过设计绿化屋顶、垂直绿化等,减少雨水径流,降低城市的热岛效应。

雨水花园则是通过构建自然水系和湿地,收集和净化雨水,提高城市的抗旱性。

生态停车场则是利用植草砖、透水混凝土等材料,使停车场具有

吸水、保湿等功能,减少城市热岛效应。

目前,我国已经有很多城市在积极推进海绵城市的建设,如深圳、北京、上海等地。

这些城市在规划和建设过程中,积极引入海绵城市的理念和技术,取得了显著的成效。

在未来,海绵城市将成为城市建设的新方向,为我国的城市可持续发展提供有力支撑。

总之,海绵城市是一种具有前瞻性和战略意义的城市建设理念。

图文解说——海绵城市海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗、缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

一、海绵城市的概念海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗、缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

通过屋顶绿化、雨水收集利用设施等措施,让城市像“海绵”一样,能够吸收和释放雨水,弹性地适应环境变化,应对自然灾害,做到“小雨不积水,大雨不内涝,水体不黑臭”,同时缓解城市“热岛效应”。

1.海绵城市的“前因”-传统的开发模式带来的问题“雨季一来,城市看海”。

我国99%的城市目前都是快排模式,雨水落在硬化地面上只能从管道中集中快排,强降雨一来,修再多管道也不够用。

许多城市几十年前的地面径流系数是0.3,现在是0.7,也就是说现在一下雨70%的水要在地面流淌,许多严重缺水的城市就这么让70%的雨水白白流失了。

这其中的主要原因是大量工程建设做地面硬化使得形成了“铁壳城市”,导致雨水无法渗透到地下。

钢筋水泥过多地替代能够涵养水源的林地、草地、池塘,裸露的土地成为稀缺的资源,自然水循环系统就被切断了,导致城市无法“自由呼吸”,产生“热岛效应”。

2.海绵城市的“后果”-LID让城市返璞归真、道法自然,建设自然、生态、绿色的基础设施。

针对传统城市开发模式的遗留问题,从“源头减排、过程控制、系统治理”着手,通过城市规划、建设的管控,综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等工程技术措施,控制城市雨水径流,实现低影响城市开发建设(LID),最大限度地减少由于城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏,将城市建设成“自然积存、自然渗透、自然净化”的“海绵体”。

二、海绵城市详细解读把雨水的渗透、滞留、集蓄、净化、循环使用和排水密切结合,统筹考虑内涝防治、径流污染控制、雨水资源化利用和水生态修复等多个目标。

海绵城市建设的基本概念及技术措施海绵城市建设是一种旨在应对城市水资源管理和灾害风险管理的新型城市规划和设计理念。

它的主要目标是通过最大程度地模拟和恢复自然水循环过程,减少城市面临的洪涝、干旱、水质污染等风险,并提高城市的可持续发展能力。

以下是海绵城市建设的基本概念及技术措施。

基本概念:1.雨水管理:海绵城市通过采用雨水收集、蓄存和利用系统,最大限度地减少雨水径流,改善城市排水系统的工作效率。

例如,通过建设雨水花园、绿色屋顶、河岸带和湿地公园等生态设施来收集和储存雨水。

2.绿色基础设施:海绵城市将生态系统与城市基础设施相结合,通过建设湿地、绿地、景观河道等生态设施,提高城市的雨水补给能力,改善城市的环境质量。

3.多模态交通:海绵城市鼓励使用非机动交通工具(如步行和自行车),并优化公共交通系统,减少汽车使用量。

同时,建设支持可持续交通的基础设施,如自行车道、步行街、电动车充电桩等。

4.生态水利工程:海绵城市通过建设雨水花园、水岸景观、生态廊道等,提高城市内涝和洪水风险管理能力,减少城市污水对生态环境的负面影响。

技术措施:1.雨水收集和利用系统:通过设置雨水收集设施(如雨水桶、雨水花园等),将雨水储存和利用于家庭、酒店、商业和公共场所的冲洗、冷却和灌溉等用途,减少对地下水的依赖。

2.湿地处理系统:通过建设湿地公园和人工湿地等,提高城市的雨水滞留能力和水质净化能力,减少城市排水系统的压力。

3.绿色屋顶和雨水花园:通过在建筑物屋顶和周围空地上种植植物,增加城市的绿地面积,提高雨水的渗透和蓄存能力。

4.雨水渗透系统:通过建设透水铺装、植被格栅和雨水花园等,促进雨水的地下渗透,减少地表径流和地下水位的上升。

5.绿色交通系统:通过建设自行车道、步行街、轨道交通等,优化城市交通结构,减少汽车使用量,改善交通环境。

6.抗洪设施:通过建设河岸带、防洪墙、堤坝等,提高城市的抗洪能力,减少洪水灾害的发生和损失。

综上所述,海绵城市建设采用了一系列的技术措施来模拟和恢复自然水循环过程,改善城市的水资源管理和灾害风险管理能力。

《建设海绵城市》讲义一、什么是海绵城市在谈论建设海绵城市之前,咱们得先搞清楚啥是海绵城市。

简单来说,海绵城市就是像海绵一样的城市。

海绵大家都知道,能吸水也能挤出水。

那海绵城市呢,就是城市在应对雨水的时候,也能像海绵那样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

这可不是个简单的概念,它背后蕴含着一套全新的城市发展理念。

过去,咱们的城市建设往往是硬化地面多,雨水来了就只能通过排水管道赶紧排走,排不及就容易形成内涝。

而海绵城市呢,则是让城市的地面有更多的“弹性”,能更好地适应雨水的变化。

二、为什么要建设海绵城市那为啥要费这么大劲建设海绵城市呢?这理由可多了去了。

首先,能有效解决城市内涝问题。

一到暴雨天,不少城市就变成了“水城”,道路积水、交通瘫痪,给大家的生活带来极大不便。

海绵城市通过一系列的措施,比如增加绿地、建设雨水花园、设置透水铺装等,让雨水能够被有效地吸纳和储存,减少内涝的发生。

其次,有助于节约水资源。

咱们都知道,水资源是宝贵的。

海绵城市把雨水储存起来,经过处理后可以用于城市的绿化灌溉、道路冲洗等,实现了水资源的循环利用,减轻了城市供水的压力。

再者,能改善城市的生态环境。

更多的绿地、水体,能增加城市的生物多样性,让城市变得更加宜居,空气更清新,大家生活得更舒适。

还有啊,建设海绵城市对于应对气候变化也有重要意义。

随着全球气候的变化,极端天气越来越多,建设海绵城市可以提高城市应对极端降雨的能力,增强城市的韧性。

三、海绵城市的建设要点要建设好海绵城市,有几个要点得把握好。

一是规划引领。

在城市规划阶段,就要把海绵城市的理念融入进去,对城市的水系、绿地、道路等进行统筹考虑,制定科学合理的规划方案。

二是因地制宜。

每个城市的地理条件、气候特点都不一样,不能搞一刀切。

比如,南方城市雨水多,可能更注重雨水的快速排放和储存;北方城市则要考虑雨水的利用和防止冬季冰冻等问题。

三是多手段结合。

二建海绵城市知识点海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,也被称为“水弹性城市”。

这个概念强调城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,能够在降雨时吸收、蓄存、渗透和净化雨水,并在需要时释放并利用这些蓄存的水。

海绵城市建设包括以下几个方面:1. 全域谋划:系统谋划,急缓有序,突出重点,优先解决积水内涝等对人民群众生活生产影响大的问题。

2. 系统施策:科学编制规划,合理确定规划目标指标,合理划分排水分区,“高水高排、低水低排”,围绕城市现状和规划目标实事求是确定技术路线。

3. 因地制宜:根据城市特点,排水、园林绿化、建筑、道路等多专业融合,城市绿地、建筑、道路等在满足自身功能前提下统筹考虑雨水控制要求,简约适用,减少全生命周期运行维护的难度和成本。

4. 有序实施:在规划建设管控下,有序推进海绵城市建设。

5. 组织落实:城市人民政府是海绵城市建设的责任主体,政府统筹、多专业融合、各部门分工协同。

6. 完善标准规范:地方标准、图集、导则突出海绵城市建设的关键性内容和技术性要求,指导海绵城市建设。

7. 雨水处理:通过人工手段恢复城市生态水循环系统,解决城市水资源紧缺引发的畸旱畸涝问题,美化城市、改善市民生活环境。

雨水可通过透水性地面下渗、绿地滞滀等途径补充地下水、城市、湖泊等。

除此之外,大量的雨水通过雨水收集装置、弃流装置、过滤装置、传输通道以及储存装置被回收。

8. 技术应用:充分利用自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等生态空间,建设海绵城市,提升水源涵养能力,缓解雨洪内涝压力,促进水资源循环利用。

鼓励单位、社区和居民家庭安装雨水收集装置。

大幅度减少城市硬覆盖地面,推广透水建材铺装,大力建设雨水花园、储水池塘、湿地公园、下沉式绿地等雨水滞留设施,让雨水自然积存、自然渗透、自然净化,不断提高城市雨水就地蓄积、渗透比例。

以上内容仅供参考,如需二建海绵城市的更多知识点,建议查阅相关论坛或咨询专业人士。