海绵城市是什么

- 格式:docx

- 大小:757.13 KB

- 文档页数:4

海绵城市措施及作用海绵城市是指在城市建设中将自然地表的水循环特征与城市规划、建设和管理相结合,通过一系列的措施和设施,实现城市雨水的自然滞留、渗透和净化,从而减少城市洪水、改善水质,同时也为城市提供了水资源。

下面将介绍海绵城市的措施及其效果。

1.雨水资源利用:海绵城市将雨水作为可再生的资源,通过收集和利用雨水,既能减少城市供水压力,又能节约水资源。

城市可以建立雨水收集系统,收集和储存雨水用于农业灌溉、景观绿化、城市工业用水等用途,减少对地下水和自来水的依赖。

2.绿色屋顶:在海绵城市建设中,可以提倡使用绿色屋顶。

绿色屋顶是通过种植植物来覆盖建筑物的屋顶,能够起到保温隔热、降低气温、净化空气、减少雨水径流、改善城市生态环境等作用。

绿色屋顶可以减少雨水径流量,提高雨水的保持和净化能力,从而减少城市的洪水风险。

3.生态河道修复:在城市规划中,可以恢复和修复生态河道,使其保持自然的河道形态和水流特征,增加河道的水质净化能力。

同时,可以在河道两岸进行湿地恢复和绿化建设,增加湿地的水体供给能力,并提供生态服务功能,如雨水滞留、调节气候、供养生态系统等。

4.雨水花园:在城市景观规划和建设中,可以建立雨水花园。

雨水花园是通过策划和设计城市园林景观,利用雨水的自然滞留、渗透和净化能力,将雨水自然地纳入园林景观中。

雨水花园可以增加城市绿地面积,改善城市生态环境,减少城市洪水风险,并提供公共休闲和娱乐空间。

5.雨水渗透工程:在城市建设中,可以采用雨水渗透工程,将雨水引导到地下进行渗透,增加地下水的储存容量,提高城市地下水位,减少地表径流。

雨水渗透工程可以通过建设雨水沉渗井、雨水花园、透水铺装等方式实现,降低城市洪水风险,提高城市抗洪能力。

6.暴雨过程预警系统:在城市管理中,可以建立暴雨过程预警系统,通过监测和预测气象数据,及时预警城市暴雨,提前采取应对措施,减少洪涝灾害的发生。

暴雨过程预警系统可以为城市人员提供及时的灾害信息,帮助他们采取必要的避险和保护措施。

海绵城市措施1. 简介海绵城市是指采用多种防洪措施和水环境调控手段,以最大限度减少城市内涝和水污染,实现城市水资源的合理利用的城市规划和建设理念。

为了应对日益加剧的城市排水难题和水资源短缺问题,各国纷纷借鉴海绵城市理念,制定了一系列措施和政策。

2. 海绵城市措施2.1 雨水收集和利用雨水收集和利用是海绵城市的核心措施之一。

通过设置雨水收集系统,将雨水收集起来,用于灌溉、景观用水、洗车等非饮用水的需求。

这样可以减少对地下水的依赖,降低城市用水压力,并减少洪水发生的可能性。

一些国家和地区还鼓励居民安装雨水收集设备,以个体层面参与到雨水的收集和利用中。

2.2 绿色基础设施建设绿色基础设施建设是海绵城市的另一个重要措施。

通过增加城市的绿地和湿地面积,提高城市的自然水文循环能力,减少洪水的发生和城市内涝。

同时,绿色基础设施还能提供生态服务,改善城市的空气质量、缓解城市热岛效应,并提供人们休闲娱乐的场所。

2.3 道路渗透和渗水砖铺设为了增加城市的透水能力,许多海绵城市采用了道路渗透和渗水砖铺设的措施。

传统的道路铺设方式会导致水流无法渗透到地下,增加城市的排水难度。

而采用渗透道路和渗水砖铺设,可以将雨水迅速渗透到地下,减少道路积水,改善城市的排水能力。

2.4 河湖水域修复和治理河湖水域修复和治理也是海绵城市的重要环节。

通过对河湖水体的清淤、疏浚和水生态环境的修复,可以提高水体的容积和水质,增加水的储存和调蓄能力,减少洪水的发生和水污染的风险。

同时,河湖水域的修复还能提供良好的生态环境,改善城市的生态景观。

2.5 建设蓄水池和雨水花园为了进一步增加城市的蓄水能力,一些海绵城市开始建设蓄水池和雨水花园。

蓄水池可以收集雨水,起到集水和调蓄的作用,为城市提供水资源。

雨水花园则是将城市中的绿地和雨水收集系统相结合,通过植被的吸水能力和土壤的渗水能力,减缓雨水的径流速度,降低洪水发生的风险。

2.6 制定政策和法规在海绵城市建设中,制定相关的政策和法规也是十分重要的一环。

海绵城市规划指标与要点海绵城市是指在城市规划和建设中,以模仿自然界海绵的功能原理为基础,通过灵活的设计和科技手段,实现城市的水循环、水蓄、水净、水用的有效管理和运用。

海绵城市的目标是在解决城市水问题的同时,提高城市的生态环境、适应气候变化,提升城市的可持续发展能力。

1.水循环指标:海绵城市通过建立完善的雨水管理系统,优化城市的水资源循环利用。

具体的指标包括:建设雨水收集和利用系统,降低雨水径流量;建设生态河道、湿地,提高雨水的自然渗透和净化能力;优化雨水排放系统,减少对城市排水管网的冲击。

2.水蓄指标:海绵城市需要建设一定容量的雨水蓄存设施,以应对暴雨等极端天气事件。

具体的指标包括:建设雨水蓄存设施,如雨水花园、雨水湖泊等;设置地下蓄水设施,以存储雨水供日常用水。

3.水净指标:海绵城市要通过合理的设计和管理,净化和治理城市的雨水。

具体的指标包括:建设适宜的生态稻田、湿地和花园,通过植物和土壤吸附作用净化雨水中的有害物质;采用雨水过滤技术,使雨水达到饮用水的标准;建设雨水生态廊道,增加雨水的自然净化能力。

4.水用指标:海绵城市需要合理规划和管理城市的用水。

具体的指标包括:提倡节水意识,减少用水量;建设雨水利用系统,将雨水用于绿化、冲厕、洗衣等非饮用水用途;推广城市灌溉用水的再利用,减少对地下水和自来水的需求。

除了以上的规划指标外,海绵城市还需要注重以下几个要点:1.多领域合作:海绵城市涉及到城市规划、水务、环境保护等多个领域的问题,需要各相关部门和专业领域的合作。

政府、企事业单位和社区居民应齐心协力,形成合力,共同推动海绵城市的建设。

2.自然与人工结合:海绵城市的设计需要充分结合自然环境特点,利用自然的力量来解决城市的水问题。

同时,科技手段和人工设施也是必不可少的,通过科技手段来提高城市的水资源管理能力。

3.全过程管理:海绵城市的建设不仅仅是规划和设计阶段的问题,更需要在城市的建设、管理和运营中全程考虑和实施海绵城市的理念和技术。

海绵城市措施及作用海绵城市是指通过一系列的措施和技术,将城市设计成具有高度渗透性和蓄水能力的“海绵”状结构,能够更好地应对城市水资源缺乏、洪涝灾害等问题。

下面将介绍海绵城市的措施及其作用。

1.雨水收集与利用:建设雨水收集系统,将雨水引导到蓄水设施中进行储存和利用。

这样可以减少城市排水量,缓解城市排水压力,同时可以利用雨水进行景观绿化、农田灌溉等用途。

2.绿色屋顶:通过在建筑物屋顶种植植物,形成绿色覆盖层,可以提高屋顶的渗透性和蓄水能力,减少雨水径流,还可以降低建筑物能耗和改善城市空气质量。

3.蓄洪池与湿地公园:在城市中建设蓄洪池和湿地公园,可以吸收和储存雨水,减少洪水灾害的发生。

同时,湿地公园还具有景观效果,可以提供市民休闲、散步的场所。

4.渗透性道路与人行道:通过材料选择和设计,使道路和人行道具有较强的渗透性,可以减少雨水积聚和径流,提高城市的地下水位,改善城市水资源状况。

5.水源保护区建设:建立水源保护区,限制人类活动和建设的范围,保护自然水源的环境和水质,确保城市的供水安全。

以上是一些常见的海绵城市措施,下面将介绍它们的作用:1.减少洪涝灾害:海绵城市通过蓄水和渗透的措施,能够减少城市降雨的径流速度,降低洪水发生的概率和程度,从而减少洪涝灾害对城市造成的损失。

2.节约水资源:海绵城市通过雨水收集和利用措施,能够减少对自来水的依赖,实现雨水资源的再利用,从而节约水资源的消耗。

3.改善城市环境:海绵城市通过绿色屋顶、蓄洪池和湿地公园的建设,可以增加城市的绿化率,改善城市的生态环境,提高城市的舒适度和宜居性。

4.提高城市水资源可持续性:海绵城市通过渗透性道路、水源保护区等措施,能够提高城市的地下水位,促进地下水的补给和循环利用,增强城市水资源的可持续性。

5.增加城市景观:海绵城市的措施往往呈现出绿色、湿地等景观效果,为城市提供了更多的景观空间,增加了城市的美观性和吸引力。

综上所述,海绵城市的措施和作用是多方面的,既可以减少洪涝灾害和节约水资源,又可以改善城市环境和增加城市景观,对于城市的可持续发展具有重要意义。

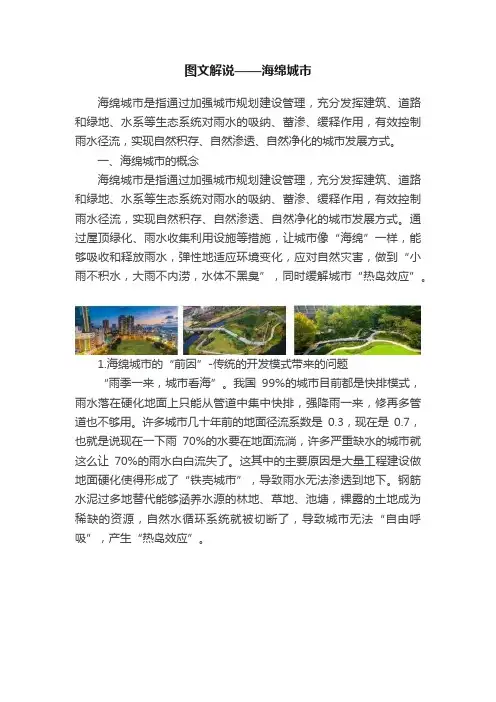

图文解说——海绵城市海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗、缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

一、海绵城市的概念海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗、缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

通过屋顶绿化、雨水收集利用设施等措施,让城市像“海绵”一样,能够吸收和释放雨水,弹性地适应环境变化,应对自然灾害,做到“小雨不积水,大雨不内涝,水体不黑臭”,同时缓解城市“热岛效应”。

1.海绵城市的“前因”-传统的开发模式带来的问题“雨季一来,城市看海”。

我国99%的城市目前都是快排模式,雨水落在硬化地面上只能从管道中集中快排,强降雨一来,修再多管道也不够用。

许多城市几十年前的地面径流系数是0.3,现在是0.7,也就是说现在一下雨70%的水要在地面流淌,许多严重缺水的城市就这么让70%的雨水白白流失了。

这其中的主要原因是大量工程建设做地面硬化使得形成了“铁壳城市”,导致雨水无法渗透到地下。

钢筋水泥过多地替代能够涵养水源的林地、草地、池塘,裸露的土地成为稀缺的资源,自然水循环系统就被切断了,导致城市无法“自由呼吸”,产生“热岛效应”。

2.海绵城市的“后果”-LID让城市返璞归真、道法自然,建设自然、生态、绿色的基础设施。

针对传统城市开发模式的遗留问题,从“源头减排、过程控制、系统治理”着手,通过城市规划、建设的管控,综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等工程技术措施,控制城市雨水径流,实现低影响城市开发建设(LID),最大限度地减少由于城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏,将城市建设成“自然积存、自然渗透、自然净化”的“海绵体”。

二、海绵城市详细解读把雨水的渗透、滞留、集蓄、净化、循环使用和排水密切结合,统筹考虑内涝防治、径流污染控制、雨水资源化利用和水生态修复等多个目标。

海绵城市措施及作用海绵城市是指通过一系列的综合性的水资源管理和规划措施,减少城市洪涝风险,改善城市水环境质量,提升城市水资源利用效率,以及增强城市的生态系统服务能力。

海绵城市的目标是实现城市与水资源的和谐共存,解决城市化进程中面临的水问题。

以下是海绵城市的一些主要措施及其作用。

1.绿色屋顶和垂直绿化:绿色屋顶和垂直绿化是海绵城市的重要组成部分。

绿色屋顶可以减少城市的热岛效应,提供降雨的滞留和净化功能,减少雨水径流的速度和量。

垂直绿化可以增加城市的绿地覆盖率,改善城市的空气质量,吸收雨水,减缓雨水的径流速度。

2.雨水收集与利用系统:雨水收集与利用系统是海绵城市的重要组成部分。

通过收集和利用雨水,可以解决城市水资源短缺问题。

雨水可以用于景观灌溉、厕所冲洗、地下水补给等用途,减少对自来水的依赖。

3.生物滞留沟:生物滞留沟是一种由植被、沉积物和微生物共同作用的雨水处理设施。

生物滞留沟可以减缓雨水的径流速度,降低洪水风险,提高水质。

通过植被和微生物的作用,可以去除雨水中的污染物。

4.湿地恢复和保护:湿地是重要的自然生态系统,可以帮助减缓洪水风险,提高水质。

海绵城市的措施之一是恢复和保护湿地。

通过恢复湿地,可以增加城市的自然滞留空间,增强城市的洪涝抵抗能力。

5.雨水花园和雨水湖泊:雨水花园和雨水湖泊是一种由植被和水体组成的人工生态系统。

它们可以收集和处理雨水,减缓雨水的径流速度,减少洪涝风险,提高水质。

雨水花园和雨水湖泊还可以提供生态服务,如净化空气、增加绿地覆盖率等。

6.地下蓄水系统:地下蓄水系统是一种将雨水储存在地下的设施。

通过地下蓄水系统,可以减缓雨水的径流速度,提高水质。

储存在地下的雨水可以在干旱季节或人工补给水资源短缺时使用。

7.完善城市排水系统:海绵城市需要建立完善的城市排水系统,包括雨水排放管网、雨水收集设施、河道疏浚等。

完善的城市排水系统可以有效减少洪涝风险,提高城市的水资源利用效率。

海绵城市的措施可以有效减缓城市洪涝风险,改善城市的水环境质量,提高城市的水资源利用效率。

海绵城市摘要:海绵城市,简单来说就是将城市河流、湖泊和地下水系统的污染防治与生态修复结合起来,让城市像海绵一样,下大雨时吸水,干旱时把吸收的水再吐出来,防止出现城市内涝。

总体介绍:海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。

在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂性和长期性。

建设要点:首先要配套编制城市排水防涝设施规划,加强雨污分流管网改造与排水防涝设施建设,同时大力发展绿色建筑,从建筑物对雨水分级收集利用开始,强化雨水的滞、渗、蓄,加强排水防涝设施、排水通道的建设。

2014年11月2日,住房和城乡建设部对外印发《海绵城市建设技术指南》,中国城镇排水防涝系统的建设理念将发生彻底转变。

排水系统转变传统城市建设模式,处处是硬化路面。

逢大雨主要靠管渠、泵站等“灰色”设施排水。

根据《指南》,城市建设将强调优先利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施组织排水。

建立“海绵”包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面。

雨水通过这些“海绵”下渗、滞蓄、净化、回用,最后剩余部分外排。

有条件的还应新建一定规模的“海绵体”。

比如道路、广场可以采用透水铺装,特别是城市中的绿地应充分“沉下去”。

[2]2015年试点:迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁、贵安新区和西咸新区。

2016年试点:福州、珠海、宁波、玉溪、大连、深圳、上海、庆阳、西宁、三亚、青岛、固原、天津、北京、盘锦、呼和浩特、运城海绵城市建设试点绩效评价指标体系-财政部和住建部印发产出质量(0-10分)按年径流总量控制率/毫米数评价。

海绵城市亮点词汇一、什么是海绵城市?1.1 定义海绵城市是指在城市规划和建设中,采用一系列的生态系统功能模拟和水文过程调控措施,以提高城市环境的适应能力,同时解决城市水问题、水体污染、生态退化等水环境问题,并减缓城市发展对自然环境的破坏。

1.2 特点•集约发展:最大程度减少土地的占用和资源的消耗,提高土地利用效率。

•综合治理:综合考虑水环境、生态环境、城市景观和社会经济发展等因素,形成多级、多层面的水资源管理体系。

•安全可靠:通过合理规划和设计,确保城市在面对极端气候事件时能够快速应对,并减少灾害风险。

•生态保护:保护和恢复城市中的自然生态系统,提高城市的生态服务功能,改善人居环境。

二、海绵城市亮点2.1 模块化设计模块化设计是海绵城市的重要特点之一。

通过将各种功能性单元进行组合,形成各种具有特定功能的模块,以满足城市不同区域的需求。

比如水文模块、生物模块、景观模块等,这些模块可以根据具体情况进行组装,实现灵活、可持续的城市发展。

2.2 绿色交通海绵城市注重发展绿色交通,以减少对环境的影响。

通过建设自行车道、步行街等,鼓励居民使用非机动交通工具。

同时,还可以采用智能交通系统,提供实时路况信息,引导交通流动,减少拥堵和排放。

2.3 雨水管理在传统城市中,雨水排水系统往往是单向的,会导致雨水无法得到循环利用,同时还会引发城市内涝等问题。

而海绵城市则通过改善雨水管理系统,采用雨水花园、雨水收集系统等措施,实现雨水的回收和利用。

这不仅可以解决水资源短缺问题,还可以提高城市的抗洪能力。

2.4 自然保护海绵城市注重保护城市中的自然生态系统,通过生物多样性保护、湿地保护等措施,恢复和改善城市的生态环境。

这不仅可以提供人们的休闲空间,还可以提高城市的生态服务功能,如保持水质、调节气候等。

2.5 智能系统海绵城市利用先进的技术手段,建立智能系统来管理城市的水资源和环境。

通过传感器、数据分析等技术,实现对水体、气候等环境质量的实时监测和调控。

海绵城市,简单来说就是将城市河流、湖泊和地下水系统的污染防治与生态修复结合起来,让城市像海绵一样,下大雨时吸水,干旱时把吸收的水再吐出来,防止出现城市内涝。

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。

在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂性和长期性。

首先要配套编制城市排水防涝设施规划,加强雨污分流管网改造与排水防涝设施建设,同时大力发展绿色建筑,从建筑物对雨水分级收集利用开始,强化雨水的滞、渗、蓄,加强排水防涝设施、排水通道的建设。

2014年11月2日,住房和城乡建设部对外印发《海绵城市建设技术指南》,中国城镇排水防涝系统的建设理念将发生彻底转变。

排水系统转变传统城市建设模式,处处是硬化路面。

逢大雨主要靠管渠、泵站等“灰色”设施排水。

根据《海绵城市建设技术指南》,城市建设将强调优先利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施组织排水。

建立“海绵”包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面。

雨水通过这些“海绵”下渗、滞蓄、净化、回用,最后剩余部分外排。

有条件的还应新建一定规模的“海绵体”。

比如道路、广场可以采用透水铺装,特别是城市中的绿地应充分“沉下去”。

成都2015城市规划出炉,市域内规划了“5环24射”快速路网、“2环17射”地铁网和“1环4射9片区”有轨电车线网轨道交通实现地铁与有轨电车规划里程达到两个“1000公里”快速路规划建设一批快速路,中心城区建1个高效交通改造示范区小街区在城市重点发展区域内,确定一批小街区规划示范区足球场推进5人制足球场等体育设施规划建设公园新成华大道沿线规划两个市政公园包括把公园、停车场、运动场等地设计得比其他地方低一点,暴雨时把水暂时存在这里,就不会影响正常的交通,像挪威,市区修得不是很整齐,他们的做法是多在市区建设绿地,发挥绿地的渗水功能,进行雨水量平衡,实现防灾减灾的作用。

《海绵城市建设指南解读之基本概念与综合目标》篇一一、引言随着城市化进程的加速,城市内涝、水污染等问题日益突出,海绵城市的概念应运而生。

海绵城市,旨在借鉴自然地形的雨水处理方式,利用一系列的工程手段,实现对雨水的有效利用与处理,使城市如同海绵一般能够吸收、储存、净化和利用雨水。

本文将对海绵城市建设指南进行解读,详细介绍其基本概念与综合目标。

二、海绵城市的基本概念1. 定义海绵城市是指通过科学规划、合理布局,利用低影响开发(LID)技术,使城市具备像海绵一样的吸水、蓄水、净化水的能力,有效应对环境变化和雨水带来的自然灾害。

其核心思想是实现城市水文生态系统的自然循环和雨水资源的有效利用。

2. 构成要素海绵城市的构建包括自然景观与人工设施两大要素。

其中,自然景观如山、水、林、田等对雨水的吸收和调节起到重要作用;人工设施如透水铺装、雨水花园、下沉式绿地等则是对自然景观的补充和优化。

三、海绵城市的综合目标1. 雨水控制与利用海绵城市建设的首要目标是实现对雨水的有效控制与利用。

通过低影响开发(LID)技术,使雨水在源头得到有效吸收、净化、利用,降低洪涝灾害的风险,减少雨水对环境的污染。

2. 生态环境改善通过优化绿地空间布局、构建多样化的湿地生态系统等方式,改善城市的生态环境,增强城市生态系统的服务功能,提升城市的生态环境质量。

3. 可持续发展海绵城市建设以可持续发展为原则,强调对城市发展模式的长期规划与调控。

通过实施低影响开发(LID)技术,促进资源的循环利用和能源的可持续供给,推动城市的可持续发展。

四、结语综上所述,海绵城市建设是城市化进程中的一项重要任务。

其基本概念涵盖了城市的自然景观与人工设施,通过对雨水的有效吸收、储存、净化与利用,实现对环境的保护和生态的平衡。

同时,海绵城市建设的综合目标则是通过对雨水的控制与利用、生态环境的改善以及可持续发展等多个方面的考虑,以实现城市生态系统的整体提升和改善。

在实施过程中,我们需要遵循相关政策与规定,运用先进的技术手段和科学的规划方法,以推动我国海绵城市建设的不断发展和完善。

海绵城市的基本内涵诠释一、定义海绵城市指的是城市能够像海绵一样,在降水时,可以实现吸水、蓄水等功能,当需要时,又可以将水释放并加以利用,从而有效缓解城市水资源短缺与城市内涝之间的矛盾,并有助于修复城市水生态环境。

二、意义(生态城市建设)构建海绵城市的经济效益不可小觑。

海绵城市建设非常注重对天然水系的保护利用,大大减少了建设排水管道和钢筋混凝土水池的工程量。

调蓄设施又往往与城市既有的绿地、园林、景观水体相结合,“净增成本”比较低,还能大幅减少水环境污染治理费用,降低城市内涝造成的巨额损失。

1.社会意义:城市像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。

2.经济意义:根据通知,中央财政对海绵城市建设试点给予专项资金补助,一定3年,具体补助数额按城市规模分档确定,直辖市每年6亿元,省会城市每年5亿元,其他城市每年4亿元。

对采用PPP模式达到一定比例的,将按上述补助基数奖励10%。

资金申报方式:试点城市由省级财政、住房城乡建设、水利部门联合申报,由财政部、住房城乡建设部、水利部对申报城市进行资格审核,组织公开答辩,现场公布评审结果,并对试点工作开展绩效评价,根据绩效评价结果进行奖罚。

评价结果好的,按中央财政补助资金基数的10%给予奖励;评价结果差的,扣回中央财政补助资金。

具体绩效评价办法另行制定。

三、背景据不完全统计,在过去几年,全国超过300多个城市遭遇内涝,其中相当一部分是严重内涝,人员伤亡的现象时有发生,财产损失重大。

究其原因,很大程度上是雨水利用系统不完善或城市排水体系不达标。

据调查,我国有300多个属于联合国人居环境署评价标准的“严重缺水”和“缺水”城市,在缺水的城市发生内涝显得格外刺眼。

四、意见措施1.首先要扭转观念。

传统城市建设模式,处处是硬化路面。

说起海绵城市我们大多数都不知道这是什么意思,其实它是指通过加强城市规划和建设管理,然后充分发挥建筑、绿地、道路、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透和自然净化的城市发展方式。

“海绵城市”,虽然是一个新兴的概念,但是中国的推广速度并不慢。

这个被称为能够逐步消除“城市病”的水生态管理新框架不仅是在给城市增添绿化,还为城市收集雨水,以自然的方式保护自然水系。

“海绵”不是一个虚的概念,它对应着的是实实在在的景观格局,构建海绵城市即是建立相应的水生态基础设施,这也是最为高效和集约的途径。

故此,海绵城市建设的理念和园林景观设计中的应用是密不可分的。

如果说传统的城市开发斩断了雨水的自然循环路线,那么低影响开发就是使用一系列景观与工程手法使城市的排水能模拟自然对雨

水的吸收、储存、蒸发、使城市的排水系统遵循雨水循环规律。

低影响开发,其主要是通过对雨水渗透、储存、调节、传输、截污净化等功能有效地控制径流总量,径流峰值和径流污染。

作为海绵城市建设主要工程技术措施的“六字箴言”,各有各的门道。

渗,减少硬质铺装、充分利用自然下垫面渗透作用,减少径流,涵养生态与环境,积存水资源。

滞,通过雨水滞留,以空间换时间,提高雨水滞渗的作用,同时减缓雨水汇集速度、延迟峰现时间、降低排水强度和灾害风险。

蓄,降低峰值流量,调节时空分布,为雨水利用创造条件。

净,减少面源污染,降解化学需氧量、悬浮物、总氮、总磷等主要污染物,改善城市水环境。

用,充分利用雨水资源和再生水,提高用水效率,缓解水资源短缺。

排,构建灰绿结合的蓄排体系,避免内涝等灾害,确保城市运行安全。

海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。

为“海绵城市”的建设添砖加瓦,推出新一代24QP雷达流量监测系统,可用于生活污水、合流污水及雨水管网开放式沟渠的流量监测。

设备采用非接触式测量,不受污水腐蚀,大大降低维护成本。

实时测得水位、流速、流量,通过RTU传输到监控中心,便于实时了解地下管网运作状况。

HZ-SVR-24QP雷达流量计

雷达测流模拟图

航征科技是目前国内具有自主知识产权的雷达方案提供商,拥有多项专利和软件著作权。

航征面向水文、水利、环境保护、城市排水管网等行业用户,提供雷达流速流量在线监测解决方案。

航征分别在上海、无锡建立了运营和研发测试中心,拥有完整的技术研发体系和阵容强大的科研队伍,与清华大学、国防科技大学、上海交通大学等知名院校达成长期战略合作,有多位业内专家作为公司的技术后盾,

立志成为全球优秀的智能传感解决方案提供商。