限制与突破——万科森林城B4区45中学规划建筑设计

- 格式:docx

- 大小:28.47 KB

- 文档页数:3

合肥万科森林公园项目C3地块方案设计说明一、工程规模及概况合肥位于华东,毗邻长三角地区,目前区域重要发展方向皖江城市带承接产业转移示范区,以承接长三角等东部沿海地区和国外产业转移为目标,建设成为三角城市群重要城市中心。

C3地块位于合肥万科森林公园项目南侧位置,用地性质为R2,可用地面积为41003.67平方米,拟建居住建筑、配套商业,总建筑面积145966平方米;地上建筑面积116532平方米;其中住宅建筑面积不小于112132平方米;沿街商业建筑面积不小于4400平方米;地下总建筑面积29434平方米。

·基地概况森林公园项目位于合肥中心区西北地块,紧邻二环和城市干道四里河路,靠近西侧蜀山湖区和南侧合肥城市森林公园,基地区位良好,交通便利。

C3地块位于森林公园项目的南侧位置,北侧为含笑路,南侧为森景湖大道,西侧为紫衫路,东侧为紫荆路。

·自然与工程概况合肥地处中纬度地带,位于江淮之间,全年气温冬寒夏热,春秋温和,属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型,为亚热带湿润季风气候。

年平均气温15.7度,降雨量近1000毫米,日照2100多个小时。

合肥的气候特点是:四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。

合肥地处江淮腹地丘陵地区,由西向东的江淮分水岭贯穿市境,形成低缓鱼背形地势。

全市地形分为丘陵、岗地、平原圩区三大类。

基地原始地形为北高南低,基地内地表多为工程堆土。

二、规划编制依据《中华人民共和国城市规划法》《城市规划编制办法实施细则》(建设部建规(1995)333号文发布)《城市规划用地分类与城市用地标准》(GBJ137-90)《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)《城市道路交通设计规范》(GB50220-95)《合肥市城市规划管理技术规定》设计任务书工程设计合同国家及地方颁布的有关规范、标准、规定业主提供的其它有关使用要求和相关资料规划范围内电子地图三、规划原则与总体构思⏹规划原则以用地规划条件为依据,使地块规划设计既满足建筑功能的需要,又符合更高层次的规划要求,成为城市形象的新的地标,塑造富有活力的形象特色,以规划设计的创新方法与思路指导设计,形成融合于城市,但超越于城市的公共服务中心典范。

居住小区规划设计经典案例目录一、概述 (3)1.1 项目背景与意义 (4)1.2 居住小区规划设计的核心理念 (4)1.3 居住小区规划设计的发展趋势 (6)二、居住小区规划设计要素 (7)2.1 选址与规划 (9)2.2 建筑设计 (10)2.3 道路与交通 (11)2.4 绿地与景观 (12)2.5 环境与生态 (13)2.6 综合服务设施 (14)三、经典案例分析 (15)3.1 北京万科金域蓝湾 (17)3.1.1 项目概述 (18)3.1.2 规划设计理念 (19)3.1.3 建筑设计特点 (20)3.1.4 绿地与景观设计 (22)3.1.5 社区文化与活动 (23)3.1.6 总结与启示 (24)3.2 上海世博滨江公园 (25)3.2.1 项目概述 (26)3.2.2 规划设计理念 (27)3.2.3 建筑设计特点 (29)3.2.4 景观设计特色 (30)3.2.5 绿地与生态保护 (31)3.2.6 总结与启示 (33)3.3 广州保利花园 (34)3.3.1 项目概述 (35)3.3.2 规划设计理念 (36)3.3.3 建筑设计特点 (37)3.3.4 道路与交通系统 (38)3.3.5 绿地与休闲空间 (40)3.3.6 社区管理与服务体系 (41)3.3.7 总结与启示 (43)3.4 深圳万科城 (44)3.4.1 项目概述 (45)3.4.2 规划设计理念 (46)3.4.3 建筑设计特点 (47)3.4.4 社区文化与活动 (49)3.4.5 绿地与景观设计 (50)3.4.6 综合服务设施布局 (51)3.4.7 总结与启示 (52)四、结论与展望 (53)4.1 结论总结 (54)4.2 发展前景与挑战 (55)4.3 对未来居住小区规划的启示与建议 (57)一、概述随着城市化进程的加速和人民生活水平的提高,居住小区规划设计的重要性日益凸显。

一个优秀的居住小区规划设计,不仅要满足居民的居住需求,还要兼顾环境友好、交通便利、设施完善等多方面因素。

万科极小户型研究发布者: 万科集团字体大小:极小住宅概念来源于日本和香港的超小城市公寓,在极有限的空间内通过室内设计、智能科技和可变家具等元素,结合社区公共配套和物业服务,实现舒适、时尚、便捷的居住感受。

由于极小住宅具有节约土地、高品质的特点,深受都市现代青年客群的喜爱。

随着中国经济的飞速发展,大型城市人多地少的矛盾日益加剧。

致力于专业城市住宅研发的万科地产已关注到“85后”都市新青年群体的居住需求,希望整合国内外建筑专家、网络运营商、知名家电/家具/智能通讯/PC制造商等各领域优秀合作方,共同研发一种针对城市新青年的多元化生活方式——极小空间+极致功能+极便利网络+极轻松购买,尝试探讨一种新的居住可能。

项目信息:西安·万科城项目位于长安区大学城教育产业核心位置,比邻国家级高新技术产业开发区,汇集20余所高校和高新区数千家企业的年轻消费群体。

一期总建筑面积62万平米,其中住宅面积48万平米,商业13.7万平米。

小户型公寓位于商业裙楼之上,主力产品包括:18平米、38平米、45平米三类户型,提供全装修入住、代租管物业服务、高速上网,以及会议、洗衣、健身、简餐等公共配套服务。

西安·万科城的18平米精装公寓,是万科集团建筑研究中心进行极小住宅研发的首个面市产品,将于2011年6月全国同步发售。

为什么是18平米?根据设计经验,18平方米能满足日常生活的各种基本需求。

通过空间共享,在18平米内提供客厅、卧室、卫生间、厨房、书房等多种功能的复合空间。

目标用户:大学生和刚毕业的学生,年龄在18岁—25岁之间,追求时尚个性,偏好电子产品的消费,各种娱乐占据业余生活的大部分时间。

功能需求:1、客厅年轻人喜好与朋友交往,交往的两个特点:一是多朋友聚会一般选择在餐厅、舞厅、酒吧、俱乐部等公共场所;二是越来越多的年轻人通过互联网的社交网站进行交流。

调查数据显示,年轻人最长去的十个网站中有九个是社交网站。

规划设计说明1.工程概况及场地现状1-1区域位置〃地块位置本地块距离青岛市中心约40公里,据即墨市中心约2公里,处于即墨市区与即墨经济开发区交界处,是集居住、景观、休闲于一体的多功能城市区域。

1-2开发区域概要〃基地条件用地现为净地,用地的西北部地势偏高,但坡度起伏不大。

宗地内没有可值得保留的树木,场地有较多的土方。

一条横穿宗地的泄洪河道有待建堤和清淤。

〃设计条件用地性质:居住用地用地面积:15.08万平方米综合容积率:1.6日照:大寒日连续2小时建筑层数:4-18层车位比:1:0.6绿化率:35%〃设计依据本次设计应满足以下地方法规和规定:《青岛市城市建筑规划管理办法》2003年青岛市人代会第六次会议通过《青岛市人民防空工程建设管理办法》青岛市人民政府令第149号此外,还应满足国家和地方其他相关规范和规定。

〃项目定位根据项目的区域位置和客户来源等条件,本项目主要采用情景洋房、高中层住宅,结合河道现状,塑造较好的景观资源,开发即墨城较高档生活区。

2.设计构思2-1以人为本的街区骨架〃该地的最大特色是,北街区和南街区相连,中央有河流贯穿。

这条河流被灵活运用,形成了以人为中心的步行者网络。

〃北街区中央设置中心广场,南街区两端设置广场,通过设置将各主要出入口相连接的社区轴,使社区充满活力。

2-2良好的绿色网络系统〃居住区道路采用环状,基本上可通往各住宅街区。

这条居住区道路沿线尽可能较大范围的设置绿化轴。

〃该绿化轴包含散步道,由树木林立的植被、草地、庭院灯构成,形成了社区化的绿化轴及景观轴。

〃这条轴线与被高层建筑群包围的大规模公共空间相连,形成街区的绿色网络。

2-3空间变化丰富的居住区设计〃在社区轴沿线,通过设置多层住宅,使其形成以人为中心的人文社区轴,提升了高层住宅群的开放性。

〃社区轴对应的是多层住宅,其侧面墙壁面对公共开放空间,公共社区轴对应的是隐私相对高的住宅的同时,利用住宅楼侧面墙壁的连续性形成具有韵律感的景观空间。

城市居住区规划设计规范(GB 50180—93)(已有修改版)【发布日期】1994-2-1 【实施日期】1994-2-1 【发布单位】建设部【文号】建设部建标[1993]542号关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标[1993]542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GBJ137-90为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九三年七月十六日一、总则1、为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

2、本规范适用于城市居住区的规划设计。

3、居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合以下图表中的规定。

其规划组织结构可采用居住区小区组团、居住区组团、小区组团及独立式组团等多种类型。

4、居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划组织结构类型统一安排、灵活使用。

5、住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1)符合城市总体规划的要求;2) 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;3)综合考虑所在城市的性质、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;4)适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造方便、舒适、安全、优美的居住生活环境;5) 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;6) 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;7) 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;8) 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

尺度的艺术r——重庆万科御澜道规划解读马宁【摘要】This paper introduces the practice of spatial scale planning in small mountainous towns. Yulandao by Vanke, a residential project in Chongqing. With the combination of high-, multiple- and low-rise architectures, the project controls the spatial scale from the three aspects of laneways, house groups and central public space. It embodies the typical integration of living, human interest and mountainous town features in the residence de-sign with high plot ratio.%该文介绍重庆万科·御澜道规划设计中对于山地小镇模式空间尺度的尝试,该项目运用高、多、低层建筑的拼接组合,从街巷、组团、中心空间三方面控制空间尺度,是高容积率下居住小区规划设计中体现生活感与人情味以及山地小镇的特质的典范.【期刊名称】《重庆建筑》【年(卷),期】2016(015)001【总页数】5页(P28-32)【关键词】小镇模式;街巷;组团;中心空间;尺度【作者】马宁【作者单位】中机中联工程有限公司,重庆 400039【正文语种】中文【中图分类】TU9812009年,万科·湖心岛在厦门面世,开启了后现代古典主义住区规划的新篇章,一度成为高品质住宅的行业标杆。

2013年,千里之外的重庆江北溉澜溪畔,后现代古典主义鼻祖罗伯特·斯特恩先生亲历打造的又一力作——万科·御澜道项目启航,标志着山地城市专属的后现代古典主义居住小镇的规划实践已拉开帷幕(图1)。

2018安徽合肥小升初名校解读:45中【篇一】那些年关于45中的困惑老师好,学区不在45中,但想让孩子上,应该怎么办?您好,45中那么多分校,哪个是真的?哪个是假的?橡树湾和森林城离家都近,上哪个好呀?谢谢~45中是不是喜欢招信息学学得好的孩子?一般招多少呀?请往下认真阅读→校区历史合肥市第四十五中学1946年元月迁到合肥,1949年元月,合肥解放,学校改名为合肥市立第一小学。

1956年,学校改名为合肥市淮河路第一小学。

1974年,正式改名为合肥市第四十五中学。

现有桐城路校区,六安路校区,橡树湾校区,森林城校区四个校区。

其中桐城路校区为八、九年级,六安路校区为七年级。

家长常问关于45中各种分校的问题。

其实,现有的合肥名校办分校,通俗地讲有两种形式,一种是‘直属分校’,也就是驻派分管教学的副校长到分校,再调几位资深的名师带动教师资源。

还有一种就是‘挂名分校’,借用名校的招牌,但是师资力量、管理方式都是相对独立的。

比如,45中的校区与分校——校区(直属分校):就是45中统一管理、统一考试、统一分拨师资等,师资力量以本部老师分拨到各个校区,例如六安路校区、桐城路校区、橡树湾校区、森林城校区。

分校(挂名分校)——不是45中统一管理的,即是挂牌的,例如芙蓉分校、工业区分校。

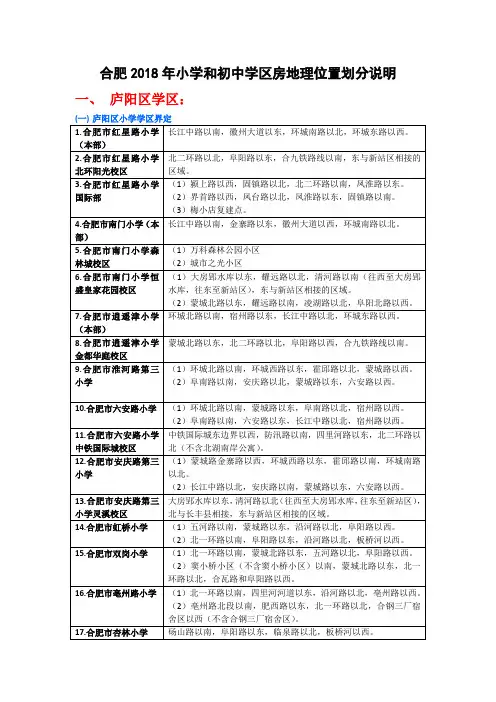

校区地址合肥45中六安路校区六安路65号传达室:62686750合肥45中桐城路校区桐城路103号传达室:62858100合肥45中橡树湾校区橡树湾小区内传达室:65775772合肥45中森林城校区万科森林城小区内传达室:62858170【篇二】学区划分四十五中本部(六安路)直升小学学区(1)蒙城路、金寨路以东,长江中路以北,花园街、阜阳路以西,寿春路以南;(2)环城西路以东,环城南路以北,蒙城路、金寨路以西,阜南路以南。

四十五中橡树湾直升小学学区(1)北二环路以南,颍上路以西,临泉路以北,四里河河道以东。

深圳市建筑节能和绿色建筑示范项目1. 建科大楼(绿色建筑示范)建科大楼国家可再生能源利用城市级示范工程项目。

是华南地区首个大规模综合运用绿色、节能技术设计建造的办公建筑示范楼。

作为深圳市建筑科学研究院新办公大楼,该项目肩负着深圳地区节能绿色示范技术的研究开发和推广展示的重要功能。

项目通过综合对比分析和模拟运算,在整体绿色生态理念的指导下,将各种新技术、新材料、新工艺充分整合,建设成一个适宜南方地区、具有可推广、示范意义开放式综合示范平台。

项目面积:18170平方米建设地点:深圳市福田区梅林中康路建设单位:深圳市建筑科学研究院有限公司2. 深圳市体育新城安置小区(绿色建筑示范)深圳市体育新城安置小区拟建为全国安置房示范小区。

利用模拟技术优化小区单体设计、降噪、照明,并根据可再生能源的规模化应用技术,采用了半集中式太阳能中央热水系统,平板式太阳能集热器分布于屋顶和建筑立面,用温差控制方式启动集热与供热水系统循环等可再生能源建筑应用示范技术,经计算机模拟计算小区节能率>50%。

项目面积:平方米建设地点:深圳市龙岗区中心城建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局3. 深圳市高新区软件大厦(绿色建筑示范)深圳市高新区软件大厦采用了节能、节水、节地、节材等技术,优化室内环境设计,采用绿色施工、生物多样、生态复原性等一系列措施,是深圳市绿色建筑示范项目之一。

项目面积:平方米建设地点:深圳市高新园区建设单位:深圳市高新技术产业园区领导小组办公室4. 万科城四期(绿色建筑示范)万科城四期是万科近年来在绿色建筑方面的代表项目之一,是国家十大重点节能工程之建筑节能示范项目、中荷可持续示范项目。

该项目成熟运用多项绿色建筑技术措施,实现建筑节能65%,可再生能源占建筑总能耗的比例达到5%以上。

提高施工效率、保证施工精度,极大地减少建造阶段能源、资源消耗,实现建造阶段的节能环保。

项目面积:.45平方米建设地点:深圳市福田区梅林路63号建设单位:深圳市万科房地产有限公司5. 深圳市南山区档案信心大厦(绿色建筑示范)作为深圳市绿色建筑示范项目之一,深圳市南山区档案信心大厦由中国南玻集团股份有限公司提供技术支持,将技术成熟的太阳能的电能转化充分利用,使之成为一座低能耗办公大楼。

安徽建筑现代景观型校园设计研究——以合肥万科第四十五中学为例周亚东(合肥工业大学设计院(集团)有限公司,安徽合肥230000)摘要:学校是教育的主要场所,校园环境的建设十分重要。

文章以合肥万科四十五中学为研究对象,探讨现代景观型校园的设计要点,研究发现:该方案设计以场地景观作为整体设计的核心,通过架空等方式解决了场地用地面积较少的难题,在满足必要的室内教学功能之外,还拥有足够的室外活动场地,平衡了场地的局限性和功能要求之间的分配。

同时将校园景观与校园空间环境完美结合,打造出具有创造性的景观型校园设计方案。

关键词:景观;景观型校园;方案设计作者简介:周亚东(1978-),男,安徽合肥人,毕业于安徽建筑工业学院建筑学专业,学士,高级工程师。

专业方向:建筑学。

中图分类号:TU244.2文献标识码:A文章编号:1007-7359(2021)09-0018-03DOI:10.16330/ki.1007-7359.2021.09.0061研究背景1.1校园景观在校园环境建设中的位置越来越重要经过几十年的改革开放,我国迎来了知识经济腾飞的时代,随着我国教育行业的快速发展,教育体制改革的深化以及“科教兴国”战略的提出,教育在社会中上升到了一个新的高度,学校的建设越来越受到社会各界的重视[1]。

作为教育的主要场所,校园环境建设也变得越来越重要。

1.2校园景观建设逐渐成为实现校园公平教育的重要途径教育环境的营造离不开校园景观设计,通过景观设计创造的物质文化是学校的硬件,完备的校园教学设施和校园环境设施为师生教育教学工作的开展提供了重要阵地,使学生在校园求知、求美的氛围中受到潜移默化的影响[2]。

在校园的外部环境营造中,试图缩小校际差距、城乡差距、区域差距,让孩子们在平等的教育环境中学习。

2校园景观空间解析2.1校园景观构成要素2.1.1校园边界校园边界分为开放式边界和封闭式边界。

开放式边界是与校园外部环境融为一体的非实体视觉形象,学校与外部环境没有明显的人为隔离特征,但一般具有山体、河流等自然隔离要素。

一、万科系列:1.万科坂雪岗规划建筑景观设计文本2.万科南京金色家园建筑施工图3.万科城-D组团建筑方案文本4.万科城建筑施工图5.万科金沙花城规划设计文本6.万科17英里项目设计汇报7.SOM\SWA佛山万科山水家园规划及建筑设计文本8.广州万科四季花城建筑施工图9.万科东海岸建筑及景观全套扩初文本10.天津万科水晶城建筑方案设计11.华森-深圳万科17英里方案及施工图12.深圳万科第五园建筑CAD扩初13.万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计14.长春万科上东区一期建筑施工图15.成都万科金色家园建筑方案文本及施工图16.沈阳万科四季花城建筑文本及CAD扩初17.万科金域蓝湾建筑方案文本18.万科大梅沙小区及度假区规划及建筑方案文本19.沈阳万科四季花城施工图20.成都万科前锋小区全套规划建筑方案文本21.万科第五园一期建筑CAD扩初方案22.万科第五园一期建筑施工图23.万科第五园二期建筑施工图24.深圳万科网球花园规划建筑方案文本25.万科城市广场建筑方案及CAD扩初26.上海万科漕宝路地块规划建筑方案(不全)27.万科第五园概念规划设计文本28.深圳万科温馨家园建筑施工图29.武汉万科四季花城东区建筑施工图30.武汉万科城市花园集中商业建筑方案设计31.万科北京郭县规划设计文本32.武汉万科城市花园建筑方案文本33.万科金域蓝湾建筑施工图34.上海宝山万科四季花城建筑方案文本及CAD扩初35.成都万科四季花城商业街规划及建筑方案文本36.万科蓝山CAD扩初37.天津万科天玻项目一期建筑方案及CAD扩初38.上海万科万科城市花园新区荷花苑总图与户型CAD扩初39.上海万科金陵东路项目规划及建筑设计文本40、大连万科城市花园建筑方案文本41、万科第5园全套规划建筑方案文本42、沈阳万科新榆公馆二期建筑施工图43、万科坂雪岗B区住宅施工图二、SOM:1、深圳avic广场建筑方案文本2、上海船厂地区城市设计3、南京绿地国际商务中心建筑方案4、佛山万科山水家园规划及建筑设计文本5、武汉新区滨水区概念性城市设计6、中航城市设计规划及建筑方案文本7、广州南沙城市设计规划文本8、长沙湘江滨水区及橘子洲概念规划设计文本9、武汉保力文化广场规划及建筑方案文本10、武汉东湖概念规划设计文本11、苏州会展中心建筑方案文本及CAD扩初三、RTKL:1、南京翠屏山庄全套规划建筑方案及施工图2、万柳商业城建筑方案文本3、南京旭日豪庭商业及住宅项目规划及建筑方案文本4、张江社区规划及建筑方案文本5、深圳京基金融文化中心6、上海国际医学园区整体规划文本7、深圳海关规划文本8、石狮市概念性总规9、闸北广场方案文本10、深圳晶岛国际广场规划及建筑方案文本11、上海北外滩规划设计文本12、无锡生命科技园区规划设计文本13、开元加州阳光规划建筑景观方案文本14、上海浦江森林半岛总体规划15、太湖新城中心区城市设计16、万科七宝路53号地块规划建筑概念设计文本17、连云港东部滨海地区发展战略规划方案文本1、218、海南博鳌总体规划设计文本19、苏州火车站地区改造规划设计文本20、广州新客站地区规划设计文本四、COX:1、COX-浙江大学紫金港校区文体中心整体规划及体育馆建筑设计文本2、COX-太平湖黄山度假区整体规划3、Cox-余姚市体育中心规划及建筑方案文本4、COX-南海天安鸿基花园规划及建筑方案文本五、澳大利亚博涛:1、总图大全2、户型大全3、华侨城波托菲诺建筑规划设计文本4、华侨城波特菲诺CAD方案5、深圳中信红树湾建筑方案文本6、深圳中信红树湾建筑施工图7、power-center加油站中心建筑方案文本8、北京温泉小镇山水人家小区建筑方案文本9、天津海河广场商业建筑方案文本10、福田文化中心建筑方案文本11、郑州体育馆建筑CAD方案12、安徽柏景湾小区建筑CAD方案13、碧海云天小区建筑CAD方案14、北京天地人居联排别墅CAD方案15、深圳金基碧华苑建筑CAD方案16、布吉户型CAD方案17、长春世纪雅苑建筑CAD方案18、长春筑业阳光建筑CAD方案19、长沙八方小区建筑CAD方案20、大连正源建筑CAD方案21、杭州水木清华小区建筑CAD方案22、深圳PORTOFINO花园建筑CAD方案23、7套小区会所CAD方案24、湖南华银园小区建筑CAD方案25、江南豪园户型CAD方案26、深圳矩建大厦建筑CAD方案27、深业香蜜园建筑CAD方案28、深圳深南新都小区建筑CAD方案29、深圳蛇口虎山公寓CAD方案30、深圳南澳别墅建筑CAD方案31、深圳锦绣花园CAD建筑方案32、深圳信豪小区CAD建筑方案33、沈阳银基花园CAD建筑方案34、新星大厦CAD建筑方案35、天健世纪花园CAD建筑方案36、武汉中一花园CAD建筑方案37、深圳蔚蓝海岸二期CAD建筑方案38、深圳香蜜湖-码尔豪斯小区CAD建筑方案39、深圳香蜜湖信华花园CAD建筑方案40、深圳星光名庭小区建筑方案41、4套幼儿园建筑CAD方案42、深圳云深处小区CAD建筑方案43、重庆银湾花园CAD方案44、棕榈湾小区CAD建筑方案45、中信东泰小区CAD建筑方案46、郑州天城小区CAD建筑方案47、龙岗清风雅韵建筑(博涛)及景观(EDAW)文本48、深圳龙华新城建筑规划设计49、深圳翰海翠庭建筑方案设计50、南京鸿信.清新家园建筑方案51、深圳香蜜湖信华花园建筑方案52、中集研发中心建筑方案文本53、玛尔毫斯小区规划及建筑方案文本54、深圳南油物业广场建筑方案文本55、新星大厦建筑方案文本56、贵阳山水黔城建筑方案57、杭州金色海岸建筑方案文本58、北京天一名居建筑方案文本59、安微柏景湾建筑方案文本60、中信东泰小区建筑方案文本61、郑州天下城建筑方案文本62、深圳云深处别墅区规划及建筑方案文本63、深圳农科广场建筑方案文本64、高山流水别墅小区规划及建筑方案文本65、龙岗展销中心建筑方案文本66、北京公务员住宅区规划设计文本67、长春世纪雅园小区建筑方案文本68、福建东方威尼斯别墅规划及建筑方案文本69、珠海华发新城建筑方案文本70、雅居乐花都住宅区建筑方案文本71、深圳蔚蓝海岸建筑方案文本72、上海地铁浦江耀华站综合项目建筑方案文本73、南京亚东花园城小区规划设计文本74、昆明中安尚城小区规划及建筑方案文本75、深圳圣莫丽斯小区规划及建筑方案文本及CAD扩初76、武汉林湖水岸规划及建筑方案文本77、深圳宝安世纪春城规划及建筑方案文本78、桂林康桥半岛规划及建筑方案文本79、广州招商金山项目建筑规划设计文本80、安联大厦建筑方案文本81、广宇星湖名郡建筑规划设计文本(1.1G)82、京基碧华苑建筑方案及施工图83、中信凯旋城二期建筑方案及施工图84、宝安幸福海岸建筑方案文本及CAD扩初85、碧中园二期建筑方案及CAD扩初86、长沙骏豪建筑施工图87、深圳金景苑住宅小区规划及建筑方案文本88、湘江四季花园规划建筑方案及CAD扩初89、天健商场建筑方案文本90、金地海景规划及建筑方案文本91、广州从化凤凰城规划建筑方案文本及CAD扩初92、成都五岳南园规划建筑方案及CAD扩初93、华侨城波托菲诺天鹅堡建筑方案文本94、杭州江南豪园小区规划及建筑方案文本95、石家庄天花山规划及建筑方案设计文本96、长沙三万英尺建筑方案文本97、武汉金色港湾概念规划文本98、常德滨湖水榭花城规划设计文本99、南宁枫林南岸规划建筑方案文本100、无锡马山圣芭芭拉(西班牙风情)小区建筑方案文本101、杭州良诸十六街区建筑方案文本102、梅州.客天下小区规划及建筑设计方案六、马达思班:1、海南美丽沙整体建筑规划文本2、南海文化中心建筑方案设计3、墙宇中式住宅建筑方案4、桥梓湾中式住宅建筑方案5、西安广播电视大厦建筑方案6、北展综合楼施工图7、西安枫林华府小区规划及建筑方案文本8、尚都里建筑规划文本9、南浔城市概念设计10、上海万科春申街商铺建筑方案11、张家港购物中心规划及建筑方案文本12、慈溪城市规划与建筑概念设计文本13、南京管业14、南京新市民广场规划及建筑方案文本15、宁波高等专科学校规划建筑及景观方案文本16、夏阳湖规划建筑方案文本17、andyshouse建筑方案文本18、南浔办公楼建筑方案文本19、徐汇数码城建筑方案文本20、宁波鄞州新城大厦建筑方案文本21、绿地科技岛规划及建筑方案文本22、未建成项目汇总23、青浦浦阳阁地标建筑方案文本24、宁波红巨置业办公大楼建筑方案文本25、宁波文化中心绿地设计26、宁波至诚学校建筑方案文本及施工图27、北京欧陆经典住宅万兴苑小区建筑方案文本28、宁波高教园区图书信息中心建筑方案文本29、上海湖南路钻石项目建筑方案文本30、宁波鄞县四中心学校建筑方案文本31、北京天坛家具公司南厂改建建筑方案及CAD扩初32、宁波高教园区规划及建筑设计方案文本33、宁波鄞县行政中心建筑方案文本34、上海中源公司室内设计35、杭州小和山学校规划及建筑方案文本36、宁波高教园区公建文化带城市设计37、贵阳中天别墅区规划及建筑方案文本38、宁波中学建筑方案文本39、宁波高教园区服装学院建筑方案及CAD扩初40、北京国民保险公司室内设计41、***7号楼建筑方案文本及CAD扩初42、北京博雅园售楼处建筑方案文本43、宁波龙湾小区建筑方案文本44、深圳公共公园方案文本七、阿特金斯:1、天津经济技术开发区标志性建筑全套设计文本2、万科城规划设计3、高丽营住宅小区景观设计图及指标规划图4、深圳溪之谷别墅物业、形象定位分析文本5、苏州工业园区08号地块建筑及景观设计6、重庆中央美地居住小区整体规划与建筑方案设计7、北京南站建筑施工图8、大连软件园安置小区规划建筑方案文本八、GMP:1、GMP-浦东档案馆CAD方案2、GMP-上海国际医学园区整体规划文本3、GMP-长沙岳麓山大学城规划4、GMP-青岛济南军区第2疗养院改造项目设计5、重庆大剧院CAD扩初6、安亭新镇规划及建筑设计文本7、江苏省美术馆建筑方案文本8、太湖新城商务中心规划及建筑方案文本9、无锡青少年活动中心规划及建筑方案文本10、武汉新区滨水区概念性城市设计11、马銮湾概念规划方案设计文本九、中建国际:1、东上海花园地景住宅规划方案2、龙华水榭花都建筑方案文本3、天津梅江南10号地块建筑规划文本4、招商城市主场白领公寓建筑方案5、风华科技研发中心大楼建筑方案文本7、朗钜天津浅水湾项目规划及建筑方案文本8、中惠沁林山庄规划及建筑方案文本9、广州移动通讯琶州枢纽楼建筑方案文本10、重庆招商滨江花园城规划及建筑方案文本11、祥南石化超高层办公楼建筑设计12、东莞新中银花园规划及建筑方案文本13、南京图腾置业静海寺商业项目规划及建筑方案文本14、正中科技大厦建筑方案文本15、宁波水上公园规划及建筑方案文本16、振业星海五期建筑方案文本17、中山文化艺术中心建筑方案文本18、中山电力调度大楼建筑方案文本19、KPF、中建国际-上海中建大厦建筑方案文本20、上海虹桥金水湾规划建筑方案文本及CAD扩初21、金地海景花园建筑方案文本22、珠海香洲工业园配套住宅规划建筑方案文本23、深圳绿景大厦建筑方案文本24、深圳绿景大厦建筑施工图25、上海中建大厦建筑方案文本26、深圳港大铲湾港区集装箱码头一期控制中心大楼建筑方案文本27、济南市机关写字楼规划及建筑方案文本28、广州珠江帝景建筑方案和施工图29、中海深圳湾畔建筑施工图30、深圳第2高级中学全套建筑方案文本31、北京亮马河小区建筑方案文本及CAD扩初32、南山盛涛花园建筑施工图33、和黄深圳坂雪岗小区项目概念设计34、安柏丽晶园建筑施工图35、中旅花园建筑方案设计及CAD扩初36、福兴花园一期建筑施工图37、海南锦颐豪苑规划建筑方案及CAD扩初38、上海黄浦体育中心及综合办公楼建筑方案文本39、南山社会保险中心大厦建筑施工图40、中惠山畔名城建筑方案及CAD扩初41、深圳百仕达东区规划建筑方案文本42、盐田国际行政大楼建筑方案文本43、平安保险培训基地建筑方案文本44、深圳罗湖医技楼建筑方案文本45、金地厂房改造建筑方案文本46、中山文化艺术中心大楼建筑方案文本47、中山会计学校规划设计文本48、英龙大厦建筑方案文本49、西昌月城广场建筑方案文本51、联通大厦建筑方案文本52、国标技术创新研究院研发大楼建筑方案文本53、泰然工贸园详规及工贸大厦建筑方案文本54、碧云天小区建筑方案文本55、曦龙山庄规划及建筑方案手稿56、龙电花园建筑方案文本57、深圳中心区城建集团智泉苑建筑方案文本58、振华路5号地块建筑方案文本59、新鹏城建筑方案文本60、深圳龙岗新亚洲花园建筑方案文本61、江西中环花园户型设计文本62、泰然广场高层住宅区建筑方案文本63、南宁市秀山花园建筑方案文本64、深圳百仕达花园规划建筑方案文本65、北京大厦建筑方案文本66、深圳岗厦大厦建筑方案文本67、和黄番禺大石项目规划及建筑方案文本68、水贝地块商住楼住宅项目建筑方案文本69、深圳万科海景城四轮建筑方案文本70、深圳中海深圳湾建筑方案文本71、杭州中兴配套产业基地建筑方案文本72、中建国际某中式小区建筑方案文本73、深圳奥林匹克新城规划及建筑设计文本十、欧博1、欧博+清华苑深圳湾中学建筑方案文本2、欧博-北京金鼎商贸规划及建筑方案文本3、深圳星河国际酒店建筑方案文本4、郑州颐和医院建筑方案文本5、浙江电子大厦建筑方案文本6、龙岗规划展览大楼建筑方案文本7、上海法德学校建筑方案文本8、深圳大剧院立面改造9、深圳文化中心图书馆建筑方案文本10、深圳文化中心音乐厅建筑方案文本11、长安商业中心规划及建筑方案文本12、华润置地合肥蜀山项目规划及建筑方案文本13、东莞瀚森酒店规划及建筑方案设计文本14、华侨城中央花园建筑方案文本15、深圳残疾人综合服务中心大楼规划及建筑方案文本16、水榭花都3期建筑方案文本17、置信未来广场规划及建筑方案文本18、福州融侨别墅规划及建筑方案文本19、深圳天琴湾建筑方案文本20、绿谷蓝溪居住小区规划及建筑方案文本21、珠海音乐学院整体规划与建筑设计22、河南出版大厦建筑群规划及建筑方案文本23、深圳上油松旧改项目规划及建筑方案文本十一、新加坡雅科本:1、上海苏堤春晓明苑建筑方案文本2、新加坡雅科本-深圳碧海名城建筑方案文本3、深圳东海万豪广场建筑景观室内方案文本4、山东中润科技大厦建筑方案文本5、深圳南山商业文化中心城市设计6、深圳东海爱地房产项目建筑CAD扩初7、昆明波西米亚花园建筑方案文本8、深圳深宝花园规划建筑景观方案文本9、香港花园规划建筑及景观方案文本10、东海商务中心建筑方案文本十二、五合国际:1、合肥大剧院建筑方案文本2、芜湖汽车城规划及建筑设计文本3、无锡滨湖梦园规划及建筑方案文本4、青岛麦岛居住区建筑方案文本5、致达高科技工业园区规划及建筑方案文本十三、都市实践:1、都市实践-捷美商务中心建筑全套施工图1、都市实践-招商蛇口半山公寓规划建筑方案文本2、深圳福田科技广场建筑方案文本3、深圳宝安中心广场规划建筑方案文本4、深圳人才大厦建筑方案文本5、南京河西新城H号地块写字楼建筑方案文本6、数字北京大厦建筑方案文本7、北京漫游城市5号楼建筑方案文本8、深大文科教学楼建筑方案文本9、深圳礼顿商务中心建筑施工图10、顺驰河北位同住宅区建筑方案文本及CAD扩初11、深圳蔡屋围金融中心规划及建筑方案文本12、无锡惠山金融广场规划及建筑方案文本13、深圳规划国土局与交通管理大楼建筑方案文本14、规划大厦建筑施工图15、龙华青年城邦小区规划及建筑方案文本16、浙江金华湖海塘生态园区规划建筑方案文本17、深圳地铁大厦建筑方案文本18、深圳华为宿舍楼规划及建筑方案文本19、深圳市土地交易中心大楼建筑方案文本20、深圳大梅沙心海丽晶雅舍住宅CAD报建方案21、广州滨江花园住宅建筑方案文本及CAD扩初22、深圳市航天大厦建筑方案文本23、北京金宝街高档外销公寓建筑方案文本24、金光华商业广场规划及建筑方案文本25、深圳龙岗教育局建筑设计文本十四、同济:1、华东师范大学建筑施工图2、钓鱼台芳菲苑建筑方案及施工图3、中国银联数据中心建筑方案4、江宁体育中心5、保定恒祥城市花园建筑规划文本6、、安庆长江大桥控规7、南汇区行政办公中心建筑方案文本8、广西来宾市政中心建筑方案文本9、东莞国际会展中心方案文本10、温州会议中心方案文本11、东莞图书馆方案文本12、厦门图书馆方案文本13、海南图书馆方案文本14、东莞大剧院方案文本15、温州大剧院方案文本16、南汇文化艺术中心方案文本17、东莞市科技馆方案文本18、东莞市展示中心方案文本19、中国财政博物馆方案文本20、景德镇陶瓷博物馆方案文本21、上海市基督教普安堂方案文本22、贵溪信江大桥两岸城区控规23、松江新城文物古迹规划24、温州水上花园规划及建筑方案文本25、上海国际医学园区整体规划文本26、杭州江南实验学校规划及建筑方案文本27、华东师范大学二附中建筑方案文本28、南京政治学院上海分院29、上海工程技术大学建筑方案文本30、同济大学汽车学院规划及建筑设计31、浙江大学新校区A组团建筑方案文本32、安徽大学逸夫图书馆建筑方案文本33、中国科学技术大学教学及研发中心大楼建筑方案文本34、山东交通学院宿舍及食堂建筑施工图35、无锡惠山学校规划方案及建筑施工图36、东华大学新校区图书馆建筑方案文本37、华东师范大学法商、数统、图书馆、实验楼、食堂建筑方案文本38、东北财经大学图书馆建筑方案文本39、淮海工学院建筑方案文本40、威海市委党校综合教学大楼方案文本41、合肥包河行政中心文本及CAD扩初42、利港镇政府附属建筑以及整体规划设计文本43、安阳行政大楼建筑方案文本44、滨州行政大楼建筑方案文本45、东莞行政大楼建筑方案文本46、南通行政大楼建筑方案文本47、温州行政大楼建筑方案文本48、齐齐哈尔行政大楼建筑方案文本49、广西桂林某学校步行街和宿舍建筑方案文本50、建桥学院建筑方案文本51、金华艺术学院建筑方案文本52、南昌大学人文、艺术学院建筑方案文本53、平原大学建筑方案文本54、上海电视大学建筑方案文本55、华中科技大学文华学院建筑方案文本56、寿光市行政中心建筑方案文本57、包河市政中心建筑方案文本58、扬中行政中心CAD扩初59、上饶行政新区中心区修规60、广东某五星级酒店建筑方案文本61、井冈山革命博物馆新馆建筑方案文本62、芦嘘宾馆建筑方案文本及CAD扩初63、同济大学建筑城规学院新楼建筑方案和施工图十五、华东院:1、华东建筑设计院-上海东方艺术中心CAD方案2、华东院-世贸金阳建筑及景观设计3、华东院-苏州凯悦酒店建筑施工图4、华东院-江苏广电城大厦建筑施工图5、KPF、华东院-新资大厦建筑方案文本及施工图6、华东院-越洋广场大厦建筑施工图7、B+H、华东院-上海由由大酒店建筑施工图8、华东院-上海越阳酒店建筑施工图9、重庆大剧院建筑施工图10、北京耀辉国际城建筑CAD扩初11、浦东世纪花园2期建筑施工图12、北外滩CBD酒店建筑施工图13、北外滩公寓建筑施工图14、上海磁悬浮龙阳路车站建筑方案15、上海磁悬浮龙阳路站建筑施工图16、大连辰熙广场大厦建筑方案文本17、大连芳草园住宅小区建筑施工图18、大连新开河地块商业楼建筑方案文本19、东方城市花园建筑施工图20、东方卫视梦工厂建筑施工图21、东特新居2期建筑方案文本22、奉贤中学建筑方案文本23、奉贤中学建筑施工图24、甘肃工业大学建筑方案文本25、港汇广场大厦建筑施工图26、北京农业生态基地配套建筑施工图27、恒隆广场建筑施工图28、复旦大学妇产科医院建筑CAD扩初29、华东汽车城CAD扩初30、虹桥机场b楼改建方案文本31、华东院施工图节点大样详图库32、淮海国际广场酒店式公寓建筑方案文本及CAD扩初33、黄浦区104地块总部大楼建筑施工图34、江苏兴化供电局建筑施工图35、上海交大生物药学楼建筑方案文本36、九百城市广场建筑施工图37、老上海文化广场建筑方案设计38、柳州行政中心建筑方案文本及施工图39、柳洲高中规划及建筑方案文本40、陆家嘴中心规划建筑方案文本41、南汇中学CAD扩初方案42、南京河西城市副中心规划设计文本43、南京国际商城建筑施工图44、南京世茂新城建筑方案及施工图45、浦东世纪花园2期建筑施工图46、南山观音圆通宝殿古建筑施工图47、宁波大剧院建筑施工图48、青岛北海花苑建筑方案设计49、上大附中建筑施工图50、上海21世纪中心大厦建筑施工图51、上海长途汽车客运总站建筑方案文本52、上海高等法院建筑施工图53、上海虹桥国际机场国际候机楼CAD扩初54、上海火车站南站建筑方案及施工图55、上海外国语大学建筑CAD扩初56、上海市胸科医院建筑施工图57、上海世茂国际广场建筑方案文本58、上海银行建筑方案及施工图59、上海中山广场建筑CAD扩初60、浦东世纪花园建筑方案文本61、苏州工业园现代大厦建筑施工图62、天津泰达广场建筑方案文本63、温州工商行政办公大楼方案文本64、武汉火车站规划及建筑方案文本65、天津师范大学规划及建筑方案文本66、祥合花苑二期规划建筑方案文本67、新金桥广场建筑施工图68、新外滩花苑建筑施工图69、延安火车站规划及建筑方案文本70、银川凤凰广场建筑方案及施工图71、张江高科孵化楼建筑施工图72、张江高科苑建筑方案文本73、中联部办公用房建筑施工图74、中侨学院规划及建筑设计文本75、中山医院建筑施工图76、中央党校商业中心建筑施工图77、中央统站部建筑施工图78、重庆江北机场航站楼建筑方案文本十六、现代院:1、现代-安亭新镇住宅建筑施工图2、现代-古北米兰花园小区规划及建筑方案和施工图3、现代-西山湖宾馆(五星级)全套建筑方案及施工图4、现代-中虹花苑一期施工图5、广州火车站建筑方案文本6、现代-济南经十路路段规划建筑景观方案文本十七、华森1、COX、华森-深圳体育游泳馆建筑方案及施工图2、华森-南京奥体新城规划及建筑方案文本3、华森-深圳阳光高尔夫大厦方案文本及施工图4、华森-广东南海文化中心建筑方案文本及CAD扩初5、华森-南京市新城大厦建筑方案及施工图6、华森-深圳海月花园建筑施工图7、华森-东莞山商务办公区建筑施工图8、华森-深圳滨海之窗办公楼建筑施工图十八、孟建民:1、宝安碧海中心区96号地块概念性规划及建筑方案文本2、东莞理工松山湖校区规划建筑方案文本3、合肥馨苑小区规划及建筑方案文本。

限制与突破——万科森林城B4区45中学规划建筑设计

摘要:万科森林城B4区45中学项目通过整体化设计手段,将建筑空间与场地

景观融为一体,成功地突破建设场地局限性的设计约束,达到建筑功能的合理性

与空间多样化的统一。

关键词:整体化设计;场地限制;多样化公共空间

合肥45中新校址位于万科森林公园项目B4区。

森林公园项目选址在合肥市

中心西北,临近董铺水库,位于北二环和四里河路交口西南侧,周边环境资源优良。

区域内有固镇路东西向穿过,将地块分为南北两部分,固镇路作为整个森林

公园项目的主要入口通道,沿路周边布局社区服务中心和商业、小学等公共建筑群。

45中作为社区公共功能中心的一部分,位于固镇路北侧。

设计出发点在于既保证社区主入口区域的对外形象,同时突破现有条件限制,合理解决内部功能要求。

一、总体布局

森林城45中项目实际用地面积39092㎡,设计为48班中学,学生人数2400人。

按照《安徽省义务教育阶段学校办学基本标准》的要求,生均校园面积至少

应该达到20㎡/生。

在整体用地不足的条件下,设计除了要满足必要的教学功能

指标之外,还要求提供足够的室外活动场地和绿化场地。

场地的局限性和功能要

求之间的这一矛盾,最终催生了具有创造性的设计方案。

总图设计将400米跑道操场和篮球场地放置于东侧,几乎占据了半个基地。

教学综合体位于西侧,四条长短不一的教学楼呈梳型布局,开口朝向运动场地,

并形成丰富的内院空间。

为解决校园活动空间不足的问题,建筑底层大面积架空并在二层设置上人屋面,以立体设计的方式最大化增加室外活动场地。

校区主入口避开人车流量较大

的固镇路,位于基地西侧,面临青松路。

为保证校区沿主入口形象的完整性,建

筑西立面通过连廊串联成为一体。

南北两侧设置次入口,其中北侧车行入口靠近

地下车库。

机动车道位于基地外侧,并可通过架空连廊进入庭院内部,保证消防

车通行。

校园主入口设计了前广场以及岛式停车位,方便家长接送学生。

二、室外空间设计

规划通过整体设计手段将室内外空间与景观融为一体。

在底层及二层提供了

大量的架空空间,作为半室外的活动场所。

几片大缓坡将首层绿地景观与二层活

动平台整合为一体。

延展的绿色空间改变了传统学校建筑与场地之间的平行关系,从而转变成一个三维咬合的空间体系,使得这片公共空间具有良好的可达性,成

为教学与公共功能之间一层绿色的界面,每天都将会有大量的人流穿过,极大的

拓展了空间的利用效率,同时也让校园更具活力。

位于架空层下方的半室外空间与室外操场直接相连,设计利用室外场地高差

营造出多层次的休息活动场地,这些绿坡、平台以及下沉广场带来丰富多样的空

间体验,为各种室外活动提供了不同性质的公共空间,成为学生之间及师生之间

最佳的交流场所。

室外楼梯与大台阶作为连接这些室外场所的手段,使建筑环境

更富有趣味。

三、平面布局

该建筑虽是中学教学楼,但是功能较为复杂,除教学功能外,还含有行政办公、图书馆、学生餐厅等。

在平面布局上,要求功能合理,流线简洁,动静分区

明确。

为解决功能布局复杂的问题,设计将公共功能布置于首层,与场地景观整合;主要教学功能位于二层架空层上方四个东西向条形体块中。

建筑主入口大厅及行政办公位于教学功能中心位置,与西侧主入口直接相连,为办公教学提供最便捷的流线。

大厅二层向外悬挑,下方巨大的“45”字样作为入

口标识,入口门厅二层通高,阳光从玻璃顶上洒下;直达二层的大台阶通向办公

区域,并继续向上到达二层顶部的屋面活动平台。

中央门厅南侧首层为图书馆,为使图书馆在四个方向都有良好的采光,在其

东侧挖出一个内院。

在图书馆内部利用场地的自然高差,形成错层式台地,让阅

读学习空间更为灵活。

体育馆位于建筑西南,与东侧的室外运动场地相邻。

为保证在学校放假期间

仍然能对外使用,体育馆在南侧向固镇路设一次入口。

体育馆屋面与西侧的图书

馆屋面架空层连成一体,结合景观设计,形成大面积的室外活动场地。

为保证内

部净高满足要求,体育馆室内地面降低半层,并在东侧入口处形成一个条形下沉

庭院,便于馆内采光。

学生食堂位于建筑东北角首层,面向南侧的中心景观及东侧的操场布置了主

要的用餐空间。

食堂中部挖出了一个小型的室内庭院,进一步改善了内部采光环境。

教学功能位于三至五层,避开底部人流量较多的公共空间。

四栋条形教学楼

由西侧南北向的主要连廊沟通,宽敞的连廊除用作交通联系之外,也为学生和教

师提供了另一处交流活动的公共空间。

沿连廊东侧布置的教师办公室与中心行政

服务区连接紧密。

教学楼东北侧面向操场设计了一条斜向的钢构空中连廊,使教

学楼之间的立体交通更为便捷。

教学楼各层东部尽端设计为开敞平台,朝向操场以及中央阶梯广场,是学生

提供喜爱的课间活动空间。

四、立面设计

公共功能区从西侧连廊处生长并延伸,连成一片,与条形教学体块相互交错,形成有机整体。

教学体块跨越下部公共区域。

架空层明确的划分了动静功能区域,形成丰富错叠的室外活动空间,并过渡至地面场地景观。

教学区与底部公共区的立面采用红色与灰色,色彩的对比进一步暗示了不同

的功能分区。

教学区更是将三种明暗不同的红色随机拼贴,造成像素化意向,丰

富建筑的远观效果。

教室部分窗户的设置在符合规范的要求的前提下,通过宽窄变化与可开启扇

的不同分割打破传统教学楼立面的单调重复;公共区域的外窗更具灵活性,小条窗、方窗与大片落地窗组合形成丰富的变化。

而墙面的分缝也更为契合立面的抽

象风格,使得缝内填充的色彩犹如抽象派作品,生动有趣。

五、景观设计

景观设计是整体设计策略的重要组成部分,不同于建筑景观相互独立的传统

设计理念,该项目建筑与景观形成一体——公共空间与景观相互融合和穿插,形

成立体化多尺度的丰富空间模式以容纳学生多种活动需求。

同时场地景观设计将周边城市绿化带重新整合,融为一体。

校园中的大小广场、庭院和斜坡草坪相互贯通,有效消除校园场地狭小的感受。

东侧的中央广场

结合场地标高形成了层叠面向操场的室外大台阶,是主要的活动休息及观赛空间。

二层顶屋面景观以硬质铺地结合部分绿化为主。

绿化屋面、架空层以及内院的结合也从生态角度进一步提升建筑自身的可持续性,并能有效净化空气、缓解雨洪排水压力,改善场地的小环境。

结语

从建筑设计理念层面,该项目摆脱了中小学规划设计的范式,立足于儿童的快乐成长与身心健康,尽可能提供多层次的教学与活动空间;从设计技术层面,通过整体化设计手段,将建筑空间与场地景观融为一体,成功地突破建设场地局限性的设计约束,做到建筑功能合理性与空间多样化的统一。