道家思想与中医2——养生智慧

- 格式:docx

- 大小:21.53 KB

- 文档页数:6

道家的养生哲学道家是中国传统文化的一个重要流派,其养生哲学深深地渗透在道家思想之中。

道家养生哲学强调顺应自然、清静无为、以和为贵,注重内在精神的修炼和保养,以达到身心健康、长寿的目的。

本文将从道家养生哲学的起源、内涵、实践方法等方面进行阐述。

一、道家养生哲学的起源道家养生哲学源于古代道家思想家的观察和思考。

他们观察到自然界的变化和人类社会的纷争,认为一切都是自然规律的表现,人类应该顺应自然,追求内心的平和与宁静。

这种思想逐渐发展成为一种独特的养生哲学,成为中国传统文化的重要组成部分。

二、道家养生哲学的内涵道家养生哲学强调顺应自然、清静无为、以和为贵。

其中,“顺应自然”是指人类应该顺应自然规律,不过分追求物质欲望,不过分干预自然环境。

“清静无为”是指人类应该保持内心的平静,不过分追求名利,不过分劳累身心。

“以和为贵”是指人类应该追求内心的和谐,与他人和谐相处,与自然和谐相处。

这些思想的核心是强调内在精神的修炼和保养,以达到身心健康、长寿的目的。

三、道家养生哲学的实践方法1.饮食养生:道家养生哲学认为饮食应该清淡、均衡,不过分追求美味和奢侈。

因此,应该注重饮食的质量和数量,避免暴饮暴食和过度饮酒。

同时,应该注意饮食的卫生和健康,避免食用不洁和有害的食物。

2.运动养生:道家养生哲学认为运动应该适度,不宜过度劳累。

因此,应该选择适合自己的运动方式,如太极拳、气功等,以保持身体的健康和精神的愉悦。

3.睡眠养生:道家养生哲学认为睡眠是身体恢复和养生的最佳方式。

因此,应该保持良好的睡眠习惯,避免熬夜和过度劳累。

同时,应该注意睡眠的质量和环境,避免噪音和光线的影响。

4.精神养生:道家养生哲学认为内在精神的修炼和保养是养生的关键。

因此,应该注重内心的平静和精神修养,避免过度焦虑和烦恼。

可以通过冥想、放松等方式来调节自己的情绪和精神状态。

四、结论总的来说,道家养生哲学是一种独特的养生哲学,强调顺应自然、清静无为、以和为贵。

道教养生之道的古老智慧语录道教是中国古老且丰富的文化传统之一,其不仅仅是一种宗教信仰,更是一种生活方式。

道教注重人与自然的和谐相处,追求身心灵的健康和平衡。

在道教经典中,我们可以找到许多有关养生之道的古老智慧语录,这些语录中蕴含着丰富的养生知识和人生哲理。

在本文中,我们将探讨一些道教养生之道的古老智慧语录,帮助我们更好地理解和应用这些智慧。

1. 心态平和:心态平和是道教养生的关键。

《道德经》中有一句著名的语录:“安忍为道,道法自然。

”这句话强调了心态平和对身心健康的重要性。

我们应该保持内心的宁静与安宁,不受外界的干扰和纷扰,以达到身心健康的目的。

2. 饮食有度:道教注重饮食对养生的影响。

《列子》中有一句语录:“无过为饱,清浊去淤。

”这句话告诉我们,饮食应该适度,不要贪吃和暴饮暴食。

清淡的饮食有助于消除身体内部的积聚,保持身体的健康和平衡。

3. 修炼内功:道教强调内外修炼的平衡。

《庄子》中有一句有名的语录:“道之所在,虽千万人吾往矣。

”这句话告诉我们,要修炼内功,提升自身的修养和境界。

通过修炼内功,我们可以增强身体的免疫力,保持年轻和活力。

4. 保持身心的和谐:道教注重身体和精神的和谐。

《道德经》中有一句语录:“持而盈之,不如其已。

”这句话告诉我们,保持身心的平衡和和谐是非常重要的。

我们应该避免过度劳累和过度消耗,同时提高自我调节和保护的能力,以保持身心的健康和平衡。

5. 与自然相融:道教主张人与自然的和谐相处。

《道德经》中有一句著名的语录:“道生一,一生二,二生三,三生万物。

”这句话强调了人与自然之间的相互依存和相互影响。

我们应该尊重和保护自然环境,与自然相融合,以获得身心的健康和平衡。

以上只是一些道教养生之道的智慧语录的简要介绍。

在我们的日常生活中,我们可以根据这些智慧语录的阐述,逐渐调整自己的生活方式,以达到身心平衡的目的。

道教的养生智慧是中国古代智慧的结晶,也是对生命和健康的独特理解。

让我们在日常生活中加以应用,拥有健康快乐的生活。

道教的道家医学和养生保健术道家医学和养生保健术是道教文化的重要组成部分,它们深受道教思想的影响,强调以自然法则为依据,通过调整身心与自然的关系来维护健康和长寿。

本文将从道家医学和养生保健术的基本原理、常用方法和根本目的三个方面进行阐述。

一、道家医学的基本原理道家医学的基本原理源自道家哲学的思想,强调天人合一、顺应自然。

道家认为,人的身体和自然环境是相互联系的,人体内部的经络和生命活动受制于自然环境的变化。

因此,道家医学的基本原理是以养生为主,强调预防为主,注重调整身体与环境之间的平衡。

二、道家医学的常用方法道家医学的常用方法包括药物疗法、饮食疗法和锻炼疗法等。

药物疗法以中药为主,注重药物的阴阳平衡和五行调和,通过激活人体自身的免疫机制来治疗疾病。

饮食疗法强调根据自然规律选择适合个体的食物,比如根据四季变化选择食材,坚持五谷杂粮的搭配,以达到滋补身体、预防疾病的效果。

锻炼疗法包括太极、气功等,通过调整呼吸、舒缓身心压力,促进血液循环和气血流通,增强身体的免疫力和自愈能力。

三、道家医学的根本目的道家医学的根本目的是追求健康和长寿。

道家认为,人体内部的阴阳失衡和病痛的产生往往是由于与自然法则的背离所致。

因此,道家强调以天人合一的观念来调整身心与自然之间的关系,通过调整饮食、锻炼和心态来修正身体的不平衡,提高身体的免疫力和自愈能力,从而达到延年益寿的效果。

在实际运用中,道家医学和养生保健术常常与其他医学理论和疗法相结合,强调“因势利导”,根据具体情况制定个体化的治疗方案。

道家认为,健康是一个动态的平衡过程,需保持身心的和谐与自然环境的协调。

因此,道家医学注重内外兼修,强调修身养性和修养禅定的方法,以达到身体、心灵和精神的和谐发展。

总结起来,道家医学和养生保健术是道教文化的重要组成部分,它强调顺应自然、调整身心的关系,以达到预防疾病、保持健康和延年益寿的目的。

在实践中,道家医学常常与其他医学理论和疗法相结合,以达到个体化的治疗效果。

道家与中医养生思想研究2.2法于自然先秦道家思想的一个重要特点是崇尚自然。

《道德经》写道:“故道大,天大,地大,人亦大。

域中有四大,而人居其一焉。

人法地,地法天,天法道,道法自然。

”老子的意思是人为四大之一,能仰观俯察,近取远求。

地大无所不载,但为天所覆,天无所不覆,但为道所涵,故道大无限。

“道法自然,无为而无不为”,故人应以自然为法。

(1)认识自然《道德经》贯篇的大法则即第二十五章:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

何谓“道”?老子解释说:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母,吾不知其名,字之曰道”道”是道家思想的核心,老子认为,道为宇宙的本体,万物变化之源,所谓“万物之宗”,故云:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可为天下母,我不知其名,名之曰道。

”(《老子·二十五章》)而“道”生万物的规律是:“道生一,一生二,二生三,三生万物。

”(《老子·四十二章》)《淮南子·天文训》称之为:“道者,规始于一,一而不生,故分为阴阳,阴阳分而万物生,故曰:一生二,二生三,三生万物。

”“道”如同太极是万物化生之原始,而万物化生变化的规律即自然法则同样属于“道”的范畴,人与自然是一个息、息相关、密不可分的统一整体,人应顺应自然界的变化规律,万物皆应从属于“道”的规律。

故《老子·二十五章》曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”《素问。

上古天真论》也多次论及“道”,李中梓注解说:“有物混成,先天地生,强名曰道”,此则明确以《道德经》注《内经》,也说明《内经》的“道”乃沿袭《道德经》的说法。

庄子托老子“顺乎自然”的基础上发展了一步,要求人们首先认识自然,掌握自然规律,然后按规律办事,就可在自然中获得自由。

他记载的“厄丁解牛”故事就阐明了这个观点,“人之养生之事当如是,游于空虚之境,顺乎自然之理,则物莫之伤也“。

说明养生要象庙丁解牛那样找出规律,游刃有余,不受损伤,便可达到保生、余生、延长寿命的目的。

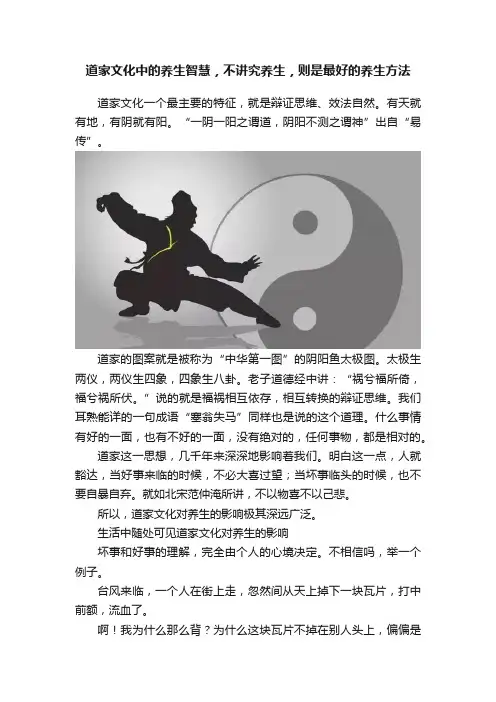

道家文化中的养生智慧,不讲究养生,则是最好的养生方法道家文化一个最主要的特征,就是辩证思维、效法自然。

有天就有地,有阴就有阳。

“一阴一阳之谓道,阴阳不测之谓神”出自“易传”。

道家的图案就是被称为“中华第一图”的阴阳鱼太极图。

太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

老子道德经中讲:“祸兮福所倚,福兮祸所伏。

”说的就是福祸相互依存,相互转换的辩证思维。

我们耳熟能详的一句成语“塞翁失马”同样也是说的这个道理。

什么事情有好的一面,也有不好的一面,没有绝对的,任何事物,都是相对的。

道家这一思想,几千年来深深地影响着我们。

明白这一点,人就豁达,当好事来临的时候,不必大喜过望;当坏事临头的时候,也不要自暴自弃。

就如北宋范仲淹所讲,不以物喜不以己悲。

所以,道家文化对养生的影响极其深远广泛。

生活中随处可见道家文化对养生的影响坏事和好事的理解,完全由个人的心境决定。

不相信吗,举一个例子。

台风来临,一个人在街上走,忽然间从天上掉下一块瓦片,打中前额,流血了。

啊!我为什么那么背?为什么这块瓦片不掉在别人头上,偏偏是打中了我?我真是倒霉!这是一种想法。

同样,另一个人在街上走,忽然间从天上掉下同一块瓦片,同样打中了前额,同样流血了。

啊!我真幸运!要是这块瓦略为偏差,打中了脑中央,我不是死定了吗?啊!我真幸运!这也是一种想法。

我曾看到过一个现实故事。

一场车祸中,两位幸存者都失去了一条腿。

亲友探望时,二者却有截然不同的感受。

一个对亲友说:虽说命保住了,但一条腿却没了,以后的日子可怎么过啊。

于是,他和亲友的脸上都阴云密布。

另一个人对亲友说:虽说一条腿没了,但是命保住了,以后还可以过日子。

于是,他和亲友脸上都洒满阳光。

同样的生活情境,为什么感受如此不同?就在于他们对车祸的不同理解。

也许有人会说,这是阿Q精神!你说,自己骗自己。

其实,阿Q精神有什么不好?阿Q精神万岁!往好处想,人生观会变豁达。

道家文化提倡养生贵在顺其自然。

道家文化以老子和庄子最为代表,也称为老庄哲学。

道教的道家养生和养生方式作为中国传统文化中的一支重要流派,道教在生活中的应用领域涉及诸多方面,包括养生和养生方式。

道家养生强调与自然的和谐相处,追求身心的平衡与健康。

本文将介绍道教的养生理念、养生方式以及对身心健康的益处。

一、道教的养生理念1.自然与和谐:道教强调人与自然的和谐关系,认为人应该顺应自然法则,保持与自然的共生关系。

只有与自然相和,才能追求健康与长寿。

2.养生与养性:道教注重修养,追求身心的调和与自我完善。

通过修养身心,提高个体的自然能量,从而达到长寿和健康的目的。

3.内养为主:道家强调内在修养的重要性。

通过内心的修炼和控制,达到对身体的养生。

相信通过内外调和才能真正达到健康和长寿。

二、道教养生方式1.养生饮食:道教强调饮食的调理与养生。

宜选择清淡自然的食物,尽量少食用油腻和辛辣的食物。

推崇素食,主张植物性食物对身体更有益。

同时,注重进食时间的规律和节制,不过度贪食。

2.养生功法:道家养生功法多种多样,包括太极拳、气功、黄庭内外诸多修行方法等。

这些功法总结了道家对身体和内在能量的理解和运用,通过练习可以达到身心的平衡与健康。

3.养生保健:道教通过各种方式保持身心健康,如草木养生、拜神保健、禅修静心等。

这些方法有助于调整身心状态,远离疾病和不健康的因素,保持健康的生活方式。

三、道教养生的益处1.提升免疫力:道教注重平衡身体的阴阳,通过调整饮食和运动方式提高免疫力,增加身体的抵抗力。

2.延年益寿:道家强调内在的修炼和调养,相信良好的身心健康有助于延年益寿。

通过内外兼修,改善机体功能和调整身体的平衡,达到长寿的目的。

3.平衡情绪:道家注重调整情绪的平衡,通过修炼和调养来达到平静、安宁的境界。

能够帮助人们抵御各种心理压力和情绪困扰,维持良好的心理健康。

四、结语道教的道家养生和养生方式以其独特的理念和实践方法,对身心健康有着积极的影响。

通过与自然的和谐相处、内外调和以及内心修炼,人们能够实现身体的健康与长寿。

道家养生:静心养性的智慧在现代社会,我们常常身心疲惫、无精打采,面对快节奏的生活,我们更加渴望一种平静、宁静的生活方式。

而道家养生则是一种追求平和、深思熟虑的养生理念,让我们重新与大自然和自己的内心建立联系。

本文将介绍道家养生的智慧和方法,帮助您达到平衡与和谐。

静心养性的道家智慧道家养生强调内外协调,注重平衡与和谐。

它认为,人体与自然环境是相互联系的,我们应该与大自然保持和谐的关系。

通过修炼内心,寻找宁静,并保持身心的平衡,我们可以拥有更健康、更美好的生活。

在道家哲学中,静心是一种修炼的方式,可以使我们提升自我认知,并与内在的智慧建立联系。

这种智慧不是通过努力和奋斗获得的,而是通过无为而治的观念获得的。

静心是一种放下外界干扰,回归内心的修炼方式。

通过静心,我们可以深入思考自己的内心世界,触及灵魂的深处,找到真实的自我。

静心养性的方法道家养生注重内在修炼,以下是一些静心养性的方法,可供参考:1.冥想冥想是一种通过专注和放松意识来寻求内心平静的方法。

找一个安静的地方坐下,舒展身体,闭上眼睛,专注于呼吸。

了解自己的呼吸状态,并尝试将杂念排除,只专注于当下的呼吸。

通过冥想,我们可以平静心灵,降低内心的紧张和压力。

2.自然散步将自己放在大自然中,与周围的环境和谐共处。

在花草绿树间漫步,感受大自然的美丽与宁静。

呼吸新鲜的空气,听风和鸟鸣的声音。

自然散步不仅可以舒缓压力,还可以调整身体的节奏,增强免疫力。

3.养成良好的生活习惯道家养生强调身心的平衡,因此,养成良好的生活习惯对我们的养生非常重要。

合理的作息时间、饮食结构的调整、适量的运动以及保持心态稳定都是我们可以努力去实践的。

道家养生的意义道家养生不仅仅是追求身体健康,更是一种修身养性的方式。

它教导我们放下功利心,追求内心的宁静与成长。

通过静心养性,我们可以改善身体健康,提升心智的清明和智慧,增加人生的幸福感和快乐感。

鉴于现代社会的快节奏与竞争压力,道家养生为我们提供了一种寻求内心平静与自我成长的智慧。

道教的五种养生之道道教是中国传统文化的重要组成部分,对于养生保健有着独特而深远的影响。

道教注重人与自然的和谐,追求身心灵的平衡与和平。

养生是道教思想的重要方面之一,本文将介绍道教的五种养生之道,以帮助人们更好地了解和借鉴道教的养生智慧。

第一种养生之道:养身之功道家强调保持身体的健康和活力。

通过调养气血,保持身心的平衡。

道教的阴阳学说认为人体内的阴阳要保持平衡才能健康。

养生功法包括各种养生保健体操、气功和养生食疗等。

例如,太极拳作为一种常见的养生功法,通过慢跑的动作和深呼吸来达到调节身心的效果。

另外,在饮食方面,道教养生饮食偏素,注重与自然和谐,追求平衡营养的摄入,以保持身体的机能正常化。

第二种养生之道:养心之术道教注重心灵的修养。

通过养心的方式,道教追求内心的平静和安宁。

养心术包括冥想、修行和静坐等修行方法。

冥想有助于提高专注力和精神力量,使心灵更加宁静;修行则强调修行者的境地和品德的提升;静坐是一种闭目养神的修行方法,通过意识觉知来达到心灵的净化与放松。

养心之术有助于消除内心的杂念和负面情绪,提升个人的道德境界和心灵的平静状态。

第三种养生之道:养性之法道教强调保持人的性情之间的和谐。

养性之法包括性情调理和性爱养生等方面。

性情调理指的是通过调节情绪和性格,达到平衡身心的目的。

性爱养生则通过性生活调节阴阳平衡,达到滋养身体和延年益寿的效果。

道教讲究男女性爱的和谐与和顺,有适度、安全、和睦的性生活有助于保持身心的健康与活力。

第四种养生之道:养神之法道教强调人的意识和精神的修养。

养神之法包括文化修养和艺术修养等方面。

文化修养包括读书学习、修身养性,通过研读经典和哲学思考提升个人的修养境界;艺术修养则强调欣赏艺术、参与艺术创作,通过艺术来调节情绪与心灵,达到养神的效果。

道教认为,文化修养和艺术修养有助于提高人的精神素质,使人的心志更加坚定和豁达。

第五种养生之道:养道之法道教的最终目标是达到超越自我、与道合一的境界。

道教的养生和健康观念道教作为中国传统文化的重要组成部分,一直注重养生和健康观念的传承和发展。

道教主张追求自然与和谐,强调人与自然的亲和关系,倡导修身养性,达到身心健康的境界。

在道教的养生理念中,强调平衡与调整,注重调养内外,以达到身体健康、精神平和和长寿的目标。

本文将从饮食调理、锻炼身体和修心养性三个方面介绍道教的养生和健康观念。

一、饮食调理道教强调饮食与健康的密切关系,主张"饮食谨慎",倡导"饮食素净"。

在饮食方面,道教教义指出,忌食腥辛,主张清淡清爽的食物,尤其强调素食。

素食以蔬果、豆类、杂粮等为主,不仅可以降低体内脂肪和胆固醇的摄入,还能提供丰富的膳食纤维、维生素和矿物质,有助于减肥、预防疾病。

此外,道教还主张规律饮食,定时进食,不过量,不暴饮暴食,讲究饮食的节制和均衡,使身体得到充分的营养和休息。

二、锻炼身体道教注重锻炼身体,主张"以无为而治"。

道家强调个体与自然的和谐,倡导自然动静结合的锻炼方式。

具体来说,道教的养生方法包括拳术、太极拳、八段锦等,这些运动形式注重内外兼修,以柔养刚,以静养动,强调调和身心的关系。

通过运动,可以增强体质,提高心肺功能,增加肌肉力量和柔韧性,缓解压力,促进血液循环,提升免疫力,改善睡眠质量。

道教的养生锻炼方法简便易行,适合各个年龄阶段的人们进行。

三、修心养性道教的养生观念强调修心养性,追求身心的平和与内心的宁静。

在道教文化中,修道者通过冥想、打坐、静心等修炼方式,净化心灵,调和身心关系,达到身心健康和心灵富足的目标。

修心养性注重自我觉察和内在修行,通过放松身心,舒缓压力,提升人的抗压能力,增加积极情绪,达到身心平衡的境界。

此外,道教追求自然与和谐,崇尚天人合一的思想,主张顺应自然规律,遵循自然法则,保持内心的平和和谐,以实现健康长寿的目标。

结语道教的养生和健康观念从古至今一直得到人们的重视和传承。

道家的养生之道虽然道教的养生方法并不神秘,但是对于一般人来说,很难找到一本从入门功夫讲起。

下面店铺给大家介绍道家的养生之道,希望你喜欢!道家的道法自然养生老子主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”,而依据“道法自然”的思想,中医订下了养生的生活起居和饮食原则,在养生过程中,既不可违背自然规律,也要重视人与社会的协调。

正如《黄帝内经》主张:“上知天文,下知地理,中知人事,可以长久。

”而日常生活,则要起居有常,饮食有节。

起居有常,不仅指生活要有规律,生活也要有节制。

南北朝的医学家陶弘景在其《养性延命录》中指出:“莫久行、久坐、久卧、久视、久听。

莫强食饮,莫大沉醉,莫大忧愁,莫大哀思,此所谓能中和。

能中和者,必久寿也。

”他是将一切生活节制作为养生的指导原则。

道家的丹道养生术丹道,古称至道(轩辕黄帝时期)、大道(老子时期)、医道(见于《黄帝内经》),异名而同指。

丹道一词,自东汉东汉魏伯阳真人著《周易参同契》,始大行于世。

丹,比喻无极和太极,指代宇宙的真空本体;同时,丹比喻人体的精气神,特指自性。

“丹”不是有形有象的一个物体或是气团、光点之类——世人见解大误。

所谓丹道,就是以自身“精气神”为基本修炼元素,以性命双修为修炼途径,最终大彻大悟并复归无极而太极之道体的具体学术。

它以对人体自身性命的探索为核心,包囊了哲学、政治学、宗教学、易学、科学、艺术、天文地理等人类文化精华。

丹道养生长寿术是中国道家的一大发明,是中国道家对全世界的一大贡献,道家丹道养生长寿术经历上千年发展,已经充分吸收了儒家和佛家的一些理论和方法,形成了一个完整的体系。

改造修道者人生观,建立新行为模式道学不仅有一套人生观,而且有系统的社会伦理观。

修习内丹的人,建立起对道的信仰,遵奉道学,必然在行为上发生一系列变化。

修道者接受了道学自然超俗、守中执要、适性逍遥、慈忍和平、无为而治的行为模式和思维方式,有中和之气象,便是“载道之器”,可以授予内丹法诀,使之在修炼中体验到道的境界,其行为自会更加与道合真。

古代中国的道家思想与养生之道在古代中国,道家思想被广泛应用于人们的生活中,其中与养生之道的关系尤为密切。

道家思想以追求自然,追求人与自然的和谐为核心理念,养生就是一种追求和谐的生活方式。

本文将从道家思想的基本原理、养生之道、养生实践等方面逐一加以论述。

道家思想强调“道法自然”,主张与自然相处,尊重自然规律。

在古代中国的道家养生观念中,人与自然是一个整体,人应该顺应自然的变化,遵循天道,与自然相融合。

道家认为,身体的健康与自然界的和谐密切相关,只有借鉴自然界的法则,才能实现身心的和谐统一。

道家养生之道注重内外兼修。

在内修方面,强调养心养性的重要性。

道家认为,人的心境应该保持宁静、淡泊,远离世俗的纷扰,追求心灵的宁静。

内修的关键在于调和人的情绪,保持内心的平静。

此外,道家还强调身体锻炼的重要性,通过适当的运动,调节气血,增强体质。

在外修方面,道家强调环境的整洁以及与自然的亲近。

道家主张生活要有秩序,善于整理自己的生活环境,保持清洁。

同时,道家养生之道也倡导人们亲近自然,与大自然保持密切的联系。

观赏自然美景、接触大自然,可以使人心情舒畅,身心放松,进而达到养心养性的目的。

古代中国的道家思想与养生之道也提倡饮食的调节。

按照道家的观点,生活的饮食应当依据四时之变化而适度调整。

道家强调节制饮食,避免过度或不足。

另外,选用优质食材,追求天然、绿色的食品,也是道家养生之道的重要组成部分。

通过合理的饮食调节,可以维持人体的阴阳平衡,增强健康体魄。

道家还注重养生实践。

在古代中国,人们通过各种方式来实践道家的养生之道。

太极拳作为一种重要的道家养生拳法,以柔和、缓慢的动作为主,既可以增强身体素质,又可以达到调和气血的作用。

此外,道家养生实践中还有诸如草木养生、养生食疗、洗浴养生等方法。

总结起来,古代中国的道家思想与养生之道密不可分。

道家思想以追求自然、追求和谐为基本理念,养生即是追求和谐的生活方式。

道家养生之道注重内外兼修,强调调和人的情绪,保持内心的平静,同时也强调运动、环境的整洁以及与自然的亲近。

浅谈道家思想与中医养生的联系内容摘要:道家认为“道”是宇宙万物产生和发展的总根源,提出“天人合一”思想之后,很自然地就将思路转到了人生和社会的层面上,把“道法自然”与“天人合一”用于养生之道,为人们提供了具有自然特色的“自然无为”的人生哲学关键字:天人合一道中医阴阳道家思想是一个以自然为核心的体系,人与自然,人与人的关系是永恒的研究主题。

道家认为“道”是宇宙万物产生和发展的总根源,提出“天人合一”思想之后,很自然地就将思路转到了人生和社会的层面上,把“道法自然”与“天人合一”用于养生之道,为人们提供了具有自然特色的“自然无为”的人生哲学。

老子的“自然无为”的人生哲理,“无为而治”的治世思想,将人的精神生命与宇宙的精神生命融合在一起,为人们的安身立命提供了一种无限与永恒的依托,它既是老子“道法自然”思想的延伸,也是其“天人合一”思想的重要内容之一。

道家养生特点:1、崇尚自然,顺乎自然《道德经》第二十五章: “人法地,地法天,天法道,道法自然”自然就是天然,就是自然如此,用老子的话说就是无为自化,自然而然。

无为不是不为,并非什么也不做,而是要求人们顺应社会、自然之规律行动,这也就是老子所说的“道法自然”之意。

提倡“道法自然”,有助于排除人们的主观臆断、为所欲为。

另外,道家特别重视“知常”,老子曰: “知常曰明,不知常,妄作凶。

”要求人们“知常”即掌握自然法则,这恰恰也是科学的态度,照这种态度去办事,必能推进科技的兴旺发达,激励人们由“无为”走向“无不为”,走向不妄作、不强为、不乱为。

老子通过观察自然社会现象,得出其中规律,作为行为的箴言,以使自己清净无为达到致虚境界。

2、动静结合,形神统一道家主张静以养神,如《老子》第十六章云: “致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复”。

即是说人们要让自己内心清静,虚寂达到极点,才能“涤除杂念,体尽天道”,“静为躁君”这种静以养神的观点并非独指以不运动、守静养神的方法长寿延年,道家养生术中导引、吐纳等都是运动,在运动形体的基础上强调静以养神,这是一种科学的辩证的养生观,它实际上强调了心神宜静,形体宜动,动以养形,静以养神,动静结合,动静相宜,即以形体修炼为基础进行精神修炼,主张形神共养。

道教的道家养生和养生方法道家养生一直以来都是道教文化的重要组成部分,它强调人与自然的和谐平衡,旨在通过修炼身心,达到延年益寿、保持健康的目的。

在道教的养生观念中,将身体视为宇宙的一部分,追求无为而治,追求自然的道。

下面将依次介绍道教的养生理念、养生方法以及如何运用到日常生活中。

一、道教的养生理念道教的养生理念强调道与生活的结合,追求心身的和谐平衡。

道家认为人体与自然界的规律一脉相承,通过修身养性,顺应自然之道,达到身心健康的目的。

养生要注重身体、心灵和精神的护理,这几个方面是相辅相成的,缺一不可。

二、道教的养生方法1. 静坐养神静坐是道教养生的重要方法之一,通过静坐养神,可以放松身心、消除疲劳。

静坐时,保持背部挺直,呼吸自然,专心致志,静观呼吸,放松身体各个部位。

在日常生活中,我们可以选择每天早晨或晚上找一个安静的地方,进行几分钟的静坐练习,提升身心的平衡与自我调节能力。

2. 饮食养生道家注重饮食的选择和养生的方法,认为食物是维持身体健康的重要因素。

养生饮食应以自然、清淡、卫生为原则,忌辛辣、油腻食品,以清淡的素食为主,多吃新鲜水果和蔬菜,补充多种维生素和矿物质。

此外,道家还提倡养成饭前洗手、细嚼慢咽、饮水适量等良好的饮食习惯,以促进消化吸收,保持身体健康。

3. 锻炼养身道教养生强调修炼身心,锻炼养身是其中的重要方式之一。

道家主张锻炼方式以柔和为主,如太极拳、气功等。

这些运动方式注重呼吸、姿势和意念的调节,可以调和气血,增强体质,提升人体的免疫力。

在选择锻炼方式时,应根据个人的实际情况合理安排,避免操之过急,以防身体受损。

4. 保持情绪平衡情绪的起伏对人体健康有重要影响。

在修行养生的过程中,道家强调保持情绪平衡和内心的安宁。

可以通过冥想、读书、听音乐等方式,调节心情,舒缓压力。

此外,建立良好的人际关系,保持积极的人生态度,也是保持情绪平衡的重要方法。

三、道教养生在日常生活中的运用道教的养生方法可以在日常生活中灵活运用,以下是一些实际操作建议:1. 合理安排作息时间,保证充足的睡眠,注意规律饮食,避免过度劳累等。

道教与中国传统医学道家养生与中医养生的相互渗透道教与中国传统医学的相互渗透中国传统医学和道家养生是中国传统文化的两个重要组成部分,二者在其发展历程中互相渗透、相互借鉴,形成了独特的养生理论和方法。

本文将以道教与中国传统医学的相互渗透为主线,探讨二者的关系及其对中国人的养生观念和实践的影响。

一、道教的养生理论与实践道教养生强调“养生不坐室,归于自然”,主张顺应自然规律,追求内外和谐。

道教养生的核心观念在于追求长寿与永恒的生命。

道家强调修身养性,注重内省思考,通过修炼心性和身体来实现养生的目的。

在道教养生中,道家通过炼丹、养神、戒煎、行禅等方式来达到调养身体、增加寿命的目的。

道教的养生理论与实践贯穿于日常生活的方方面面。

在饮食方面,道家主张不嗜肉食,注重清淡饮食,倡导植物性食物的摄入。

在运动方面,道家强调柔和的体育运动,如太极拳、气功等,这些运动方式能够调养身心,使人体得到放松和舒缓。

此外,道家还认为定期疗养是心理和身体健康的保障,通过山水及自然环境的观赏来达到休息和恢复的目的。

二、中国传统医学的养生理论与实践中国传统医学是中国特有的一种医学体系,包括中医和中草药学两个主要部分。

中医强调“以整体观念治病”,讲究阴阳平衡和五脏调和的原则。

中国传统医学的养生理论和实践是在长期临床实践的基础上形成的,它注重人体的整体健康和平衡。

中医养生的核心观念是“防病于未病”,即通过科学的调摄生活方式,预防疾病的发生。

中医养生强调天人合一的观念,认为人体的健康与自然环境息息相关。

在饮食方面,中医讲究药膳食疗,通过合理搭配食物来调节脏腑功能,保持机体的平衡。

在运动方面,中医主张适度运动,如太极拳、气功等,这些运动方式能够增强机体的免疫力和抗病能力。

三、道教与中国传统医学的相互渗透道教与中国传统医学是中国古代文化的两个重要组成部分,它们在养生理论和实践方面有着深入的交流和渗透。

首先,道教的养生理论对中国传统医学产生了重要的影响。

道家哲学对中医学的影响

1. 阴阳平衡观念:道家哲学强调阴阳平衡的观念,认为宇宙万物都是由阴阳两种相反但又相互依存的力量构成的。

这种观念在中医学中得到了广泛应用,中医理论认为人体健康的关键在于维持阴阳平衡,通过调整阴阳平衡来治疗疾病。

2. 五行学说:道家哲学中的五行学说认为,宇宙万物都是由五种元素(木、火、土、金、水)组成的,它们相互作用和影响。

在中医学中,五行学说被用来解释人体内部的生理和病理过程,以及药物的属性和作用。

3. 养生观念:道家哲学强调养生观念,认为通过调整生活方式和心态,可以达到长寿和健康的目的。

这种观念在中医学中得到了广泛应用,中医理论认为,预防疾病比治疗疾病更重要,通过调整饮食、起居、情志等方面来保持身体健康。

4. 整体观念:道家哲学强调宇宙万物的整体性和统一性,认为人体是一个有机整体,各个部分相互联系、相互影响。

这种观念在中医学中得到了广泛应用,中医理论认为,治疗疾病应该从整体出发,考虑到人体内部的各种因素和相互关系。

总之,道家哲学对中医学的影响是深远而广泛的,它为中医学提供了理论基础和哲学指导,促进了中医学的发展和完善。

中医与道家思想的结合中医,作为中华民族传统医学的瑰宝,历经数千年的传承与发展,蕴含着深邃的智慧和哲理。

道家思想,同样是中国古代哲学的重要流派,其理念对中国文化的各个领域产生了深远的影响。

当中医与道家思想相遇,两者相互交融,形成了一种独特而富有魅力的文化现象。

道家思想强调“道”的概念,认为“道”是宇宙万物的根源和本质,是一种超越人类认知的存在。

这种对宇宙本质的探索,与中医对人体生命奥秘的追寻有着异曲同工之妙。

中医认为,人体是一个有机的整体,与自然界相互关联、相互影响。

正如道家所言,“天地与我并生,而万物与我为一”,人体的健康与疾病并非孤立存在,而是与周围的环境、季节、气候等因素息息相关。

道家主张“无为而治”,并非是指毫无作为,而是指不刻意去干预,顺应自然的规律。

这一理念在中医治疗中体现得淋漓尽致。

中医治疗强调“扶正祛邪”,通过调整人体自身的正气,使其能够抵御外邪的侵袭。

而非仅仅依靠药物去对抗疾病,更多的是激发人体自身的修复能力和调节机制,达到治疗疾病和保持健康的目的。

道家提倡“清心寡欲”,认为过多的欲望会导致心灵的疲惫和身体的损伤。

中医也认为,情志失调是导致疾病的重要因素之一。

过度的喜怒哀乐、忧思惊恐等情绪,会影响人体的脏腑功能,导致气血运行失常。

因此,保持平和的心态,减少不必要的欲望和情绪波动,对于维持身心健康至关重要。

在中医的诊断方法中,也能看到道家思想的影子。

中医通过“望、闻、问、切”四诊来收集患者的病情信息,这种全面、细致的观察方式,与道家强调的对事物的整体把握和深入洞察相一致。

中医医生在诊断时,需要用心去感受患者的脉象、气息、神色等细微变化,如同道家修行者通过内观来领悟“道”的真谛。

道家的“阴阳平衡”观念,对中医理论的形成和发展具有重要的指导意义。

中医认为,人体的健康状态是阴阳平衡的结果。

阴阳失调则会导致疾病的发生。

例如,阳气过盛可能导致发热、烦躁等症状,阴气过盛则可能出现畏寒、乏力等表现。

道家思想与中医2——养生智慧道家思想与中医2——养生智慧题记:这是我刚学习中医时候写的第一篇文章,参加学校的论文比赛。

也许是初生牛犊不怕虎,现在回过头来再看,真的写得很肤浅,整篇泛泛而谈,还大量的引用、抄袭其他资料,缺乏独创的思想,或者说理解还不够深刻。

不过,凡事总有迈出去的第一步。

毕竟,当时曾经努力过。

感谢参加文章创作的好伙伴,是你们陪我一起打造了学校史上最庞大最强悍的论文创作团队想当年,电脑还不太普及,是我的好伙伴们利用课余时间到学校图书馆的机房,一字一字的把文章敲上去的。

谢谢你们!现在把文章放上来,算是对过去岁月的一种怀念吧。

(文章比较长,分开来发)本文网络版最早发表于我的QZONE空间,转载请保留本文出处:本文来源:Qi的博客=====================================================二“天人合一”观“天人合一”是中国文化的一个重要特征,也是道家的重要思想。

早在先秦就有许多思想家关于天人合一的论述。

《淮南子·天文训》称“(人)孔窍肢体,皆通于天,天有九重,人亦有九窍。

天有四时以制十二月,人亦有四肢以使十二节。

天有十二月以制三百六十日,人亦有十二肢以使三百六十节。

故举事而不顺天者,逆其生老也。

”道教继承了这一思想,将“天人合一”作为自己的宇宙观,认为人禀四时五行之气,人生皆具阴阳:“头圆,天也;足方,地也;四肢,四时也;五脏,五行也;耳目口鼻,七政三光也。

此不可胜论。

独圣人知之耳。

人生皆具阴阳……助天生物也,助地养形也。

”(《太平经》卷35)。

追求人的生活与天地自然的和谐。

注意年龄变化,季节变化,环境变化对人体生理的影响。

在一些道家养生著作中,甚至将人体视作一个“小宇宙”,追求小宇宙同身体的大宇宙的配合一致,将大小宇宙的统一作为“反朴归真”的目标。

这些思想融会进中医,贯穿于中医的所有领域,成为中医理论体系的一大特点。

《黄帝内经》说:“人以天地之气生,四时之法成。

”(《素问·宝命全形论》)在脉象上谓“四变之动,脉与之上下,以春应中规(即弦脉),夏应中矩(洪大脉),秋应中衡(浮毛脉),冬应中权(沉石脉)”(《素问·脉要精微论》)一天之内的阴阳有不同,人体也与之相适应。

《素问·生气通天论》:称:“阳气者,一日而主外,平旦人气(指阳气)生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门(指汗孔)乃闭,是故暮而收拒,无扰筋骨,无见雾露,反此三时,形乃困薄。

”一天是如此,一年也是如此。

故应该根据一年中阴阳消长变化,适应自然规律,春生、夏长、秋收、冬藏,人体亦与之相应。

春天,气候由寒转暖,空气由干燥转为湿润,是一阳出生的季节。

影响于人体、皮肤腠理逐渐舒展,循环功能得以加强,皮肤末梢血液供应增加,汗腺的分泌量亦增加。

这样皮肤就变得润泽起来,人体生理上亦出现了一种镇静和催眠的春困现象。

为了适应春天之气《素问·四气调神大论》提出“春三月,此谓发陈。

天地俱生,万物以荣,夜卧早起,广步于庭,被发缓形,以使志生,生而勿杀,予而勿夺,赏而勿罚,此春气之应,养生之道也。

夏为寒变,奉长者少。

”如果违逆了春生之气,就会损害肝脏,提供给夏令养长的基础就差,到夏季就会发生寒性病变。

对精神调摄以应春气,务必使自己的思想开朗,精神愉快,胸怀畅达,避免郁闷,伤害肝之条达,罹患肝气郁结。

在饮食方面,《云笈七签》说:“春气温宜食麦以凉之,不可一温也,禁吃热物。

”春之主气为风,季节上由燥转湿,雨水较多,痹症容易复发,故可选用黄芪、党参、牛大力、千斤拔、桑寄生、何首乌、猪脚筋煲服以预防之;此外,阳虚之人忌食生冷寒湿之品,以免损伤阳气。

夏天,气候最为炎热,有谓元阳下济,地火上腾。

阳气最为隆盛,亦是万物生长发育最壮盛时期,人体阳气最易发泄的季节。

《素问·四气调神大论》说:“夏三月,此谓蕃秀。

天地气交,万物华实,夜卧早起,无厌于日,使志无怒,是华英成秀,使气得泄,若所爱在外,此夏气之应,养生之道也。

逆之则伤心,秋为亥疟,奉收者少。

”如果违逆了夏长之气,就会损伤心脏,提供给秋收之气的基础就差,到了秋天则易发生寒热病亥疟。

应夏的精神调摄是要保持神气的旺盛饱满,让气机宣泄,不要动怒。

在饮食方面,一宜防止助心以克伐肺气,《千金要方》云:“夏七十二日,省苦增辛,以养肺气”;一宜略寒以制暑热,《养心论》云:“夏气热,宜食菽以寒之,不可一予热也”,针对暑性升散,耗气伤津,阴冷过度,容易出现口燥咽干、心悸等,可用沙参、玉兰、竹蔗、马蹄、白扁豆等煲水饮服。

秋天,气候转凉,燥气主令,天高气急,阳气渐收,一阴初生,植物一般都结实成果,是收藏的季节。

为了适时顺应,《素问·四气调神大论》说:“秋三月,此谓容平。

天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应养收之道也。

逆之则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。

”若违逆了秋收之气,就容易伤及肺脏,提供给冬藏之气的基础就差,到了冬天容易得飧泄病。

早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,无外其志,收敛神气,是谓动静必应时。

在饮食方面,“秋气燥,宜食芝麻之属以润之”(《养生论》),减少辛辣而略增酸味,以免肺气太过而使肝气不舒。

冬季,气候由凉转寒,阴气最盛,万物生机闭藏潜伏。

因此,《素问·四气调神大论》指出:“冬三月,此谓闭藏。

水冰地坼,无拢乎阳,早卧晚起,必待日光,使志若伏若匿,若有私意,若已有德,去寒就温,无泄皮肤,使气亟夺,此冬气之应,养藏之道也。

逆之则伤肾,春为痿厥,奉生者少。

”这是适应冬季的气候而保养人体闭藏机能的方法。

若违逆了冬令闭藏之气,就会伤害肾脏,提供给来年春生之气的条件就不足,到了春天易生痿厥一类的病症。

在饮食方面,应少食咸味,略增苦味食物,以助肾气固实;另外,酌情进补,亦有利于强壮人体,为养生之气打下基础。

然而气候的异常变迁,对人体来说终究是属“虚邪贼风”,要避之有时,要采取措施,去顺应之。

现代科学研究,气候因素可直接影响人的生理活动和心理状态。

因此《孙真人卫生歌》云:“春寒莫著棉衣汤,夏日汗多需换著,秋冬觉寒渐添加,莫待生病才服药。

”具体说,一要调节寒暖以维持机体的生理功能,正如《养生延命录·教诫篇》说:“夫冬温夏凉,不适四时之和,所以适身也”;二要避免寒温太过,过寒则肌肉收缩频频,消耗大量营养物质及热量,血管的收缩阻滞血液循环、加重心脏负担,过热则体表血流量剧增,加速汗腺分泌液以降低体温,罹致体液的大量丧失,电解质的紊乱,使人烦躁不安,甚至导致中暑、休克,故《抱朴子·极言》说:“冬不欲极温,夏不欲穷凉”,《千金药方·道林养生》亦说:“凡冬月勿有大热之时,夏月勿有大凉之时。

”“春夏养阳,秋冬养阴,以从其根”(《素问·四气调神大论篇》)的“顺时摄养”,使人体生理活动与天地自然界的变化周期同步,保持体内外环境的协调。

在临床上,根据不同的季节天时气候特点,不同的地域环境特征,制定适宜的治法和方药。

注意不同天时气候下的治疗禁忌:“用热远热,用温远温,用寒远寒,用凉远凉,食宜同法。

”(《素问·气元正论大论篇》)。

同一病在不同地域常用不用的治法。

如江南两广一带,温暖潮湿,人们腠理开疏,感冒以风热为多,常用桑叶、菊花等辛凉解表之药;西北地区天寒地燥,人们腠理闭塞,感冒多以风寒为多,常用麻黄、桂枝之类辛温发汗以解表之药。

人是大自然的一分子,只要顺应了自然规律,就可以健康长寿。

三重人贵生,我命我在“重人贵生”是道家思想的主要组成部分。

《老子》称“道大,天大,地大,人亦大,域中有四大,而人居其一焉”,将“人”放在与“道、天、地”同等重要的地位。

《太平经》指出“死亡非小事也”“从得一生,不重生也”,乐生者最善,认为人应当重视躯体和热爱生命。

保全形骸,避免早衰,以尽其天年。

又天道好生,故医家必须具有仁、慈之爱心,关心患者疾苦,悬壶救病,济世活人。

唐代医家孙思邈就曾指出:“人命至重,有贵千金”,追求精湛的医学技术,只是为了更好地服务患者,他曾带领麻风病患者往深山,“莫不一一抚养”,审察病情揣摩治疗方法,为患者及社会做出实实在在的贡献。

还有修道与庐山的董奉,对往来求医着,不收银钱,只让患者种杏,数年之后,所居之处蔚然成林,传说有老虎帮着看守杏林,“杏林春晓”的故事至今仍广为流传,后世用“杏林”比喻良医。

所有这些,都为高尚的医德医风树立榜样。

道家《仙经》指出“我命在,我不在天”,认为寿夭强弱,全系人之调适,以积极主动的态度实践“重人贵生”。

“我命我在”与宿命论的“生死有命”针锋相对。

对中医倡导积极养生影响很大。

金元四大家的刘河间就根据此提出了“主性命者在乎人”,“修短寿夭皆自人为”。

明代张景岳进一步指出“人定胜天”的观点。

由此发展出一系列行之有效的道家养生理论和养生方法。

包括吐纳(气功)、导引(医疗体操)、按摩等等,形成了中医养生学的最主要部分。

先秦的《庄子》就提到过“响吹呼吸,吐故纳新,熊经鸟伸”的“导引之士,能养形之人”。

《吕氏春秋》更记下“流水不腐,户枢不蠹”的著名格言。

在“我命在我”“重人贵生”思想影响下,出现众多的养生家。

如东晋时葛洪的《抱朴子》中指出,养生之道,其“诀在于志”,“在于宝精行气”,提出养生要领:“卧起有四时之早晚,兴居有至和之常制,调利筋骨有偃仰之方,杜疾闲邪有吞吐之术,流行营卫有补泻之法,节宣劳逸有与夺之要,忍怒以全阴气,抑喜以养阳气。

”提出“养生以不伤为本”指导养生的原则。

梁代陶弘景的《养生延命录》,提供了导引按摩等养生方法。

汇集了先秦至魏晋时期的养生之大成,载录了《华佗五禽戏》,主张进行呼吸导引的体育锻炼。

闲心寡欲以养神、吐纳导引以养形的养生观点。

唐代被尊为孙真人的孙思邈的《备急千金要方》、《千金翼方》,总结了养生之道为十要:养神、爱气、引导、言论、饮食、房室、反欲、医药、禁忌,基本要点在于“积精全神”,而却病延年益寿。

在《备千金要方》中收录了老子按摩、天竺国按摩法。

他的《千金要方》、《千金翼方》均收载了很多养老延年的药膳,如茯苓酥、杏仁酥等,至今仍为人们所喜爱。

宋代道士出身的王怀隐主编了《太平圣惠方》精辟论述了“食能派邪而安脏腑,清神爽气,以资血气”,专重食疗和药饵健身。

明代冷谦在《修龄要旨》中不仅辑录了十六段锦等导引医疗体操,还提供了延年去病的导引歌诀:“水潮除后患,起火得长按。

梦失体金匮,形衰守玉关。

鼓口句消积聚,兜礼治伤寒。

叩齿牙无疾,升观鬓不斑。

运睛除眼翳,掩耳去头旋。

托踏应轻骨,搓涂自美颜。

闭摩通滞气,凝抱固丹田。

淡食能多补,无心得大还。

”另外还有长春子邱处机的《摄生消息论》、万全的《养生四要》、陈直的《养生奉亲书》、高濂的《遵生八笺》、龚延贤的《正统道藏养生书选录十六种》、曹慈山的《老老恒言》等等专著,极大地丰富了中医预防医学(养生学)。