色谱分析方法发展

- 格式:ppt

- 大小:1019.00 KB

- 文档页数:30

离子色谱的发展趋势

离子色谱技术在过去几十年中取得了不断发展和改进。

以下是离子色谱的发展趋势:

1. 高效离子色谱:随着色谱柱技术和分离介质的不断改进,高效离子色谱已经成为一个重要的发展方向。

高效离子色谱能够提供更高的分离效率和更快的分离速度。

2. 多模式离子色谱:多模式离子色谱是近年来的一个热门研究领域。

通过引入多种分离模式,如离子交换、亲合色谱和逆渗透等,可以实现更复杂的样品分离和分析。

3. 低流速离子色谱:传统离子色谱通常需要使用高流速来提高分离效率,但这也会增加分析时间和耗费大量溶剂。

低流速离子色谱的发展目标是通过改进仪器设备和优化分析条件,实现高效分离在较低流速下的进行,以减少溶剂和时间的消耗。

4. 高灵敏度检测器:随着分析需求的提高,离子色谱的检测器也在不断发展。

高灵敏度检测器可以提供更低的检测限和更准确的分析结果,常见的高灵敏度检测器包括电导检测器、荧光检测器和质谱检测器等。

5. 离子色谱与其他技术的联用:离子色谱与其他分析技术的联用已经成为一个重要的发展方向。

通过与质谱、电化学检测和元素分析等技术的结合,可以实现更全面和准确的分析。

6. 过程离子色谱:过程离子色谱是离子色谱技术在工业生产过

程中的应用。

通过监测和控制离子色谱仪前后的过程溶液,可以实现对生产过程中离子成分的实时监测和调控。

总的来说,离子色谱的发展趋势是朝着高效、多模式、低流速、高灵敏度和联用等方向发展,以满足不断增长的分析需求和提高分析能力。

色谱技术的发展与应用前景色谱技术是一种重要的分离和分析技术,已经成为化学、生物、医药和环境等众多领域中不可或缺的工具。

本文将从色谱技术的历史发展、基本原理和分类、应用领域以及未来的发展前景等方面进行探讨。

色谱技术的历史可以追溯到19世纪初,当时意大利科学家托皮莫•赛维盖尼发现了物质在固体表面上的吸附现象,并提出了通过这种方式来分离混合物的方法。

20世纪50年代,美国科学家 A.J.P. Martin 和 R.L.M. Synge 利用液相色谱技术分离了多种生物活性化合物,奠定了现代色谱技术的基础。

此后,气相色谱和液相色谱两大分支逐渐发展起来。

色谱技术的基本原理是通过样品在固定相上的吸附作用或移动相中的分配作用,实现混合物中化学物质的分离。

按照固定相的不同,色谱技术可以分为气相色谱和液相色谱。

在气相色谱中,固定相是用于填充色谱柱的固体材料,样品在气相中进行分离。

而在液相色谱中,固定相通常是高效液相色谱柱上的吸附材料,样品在液相中进行分离。

色谱技术广泛应用于化学、生物、医药和环境等多个领域。

在化学分析中,色谱技术可以对复杂的混合物进行快速分离和定性定量分析。

在生物学研究中,色谱技术可以用于分离和纯化蛋白质、核酸和多肽等生物大分子。

在医药领域,色谱技术被广泛应用于药物分析、药物代谢动力学和药物安全性评价等。

在环境监测中,色谱技术可以用于分析水质、大气和土壤中的有机污染物。

未来,色谱技术的发展前景非常广阔。

首先,随着科学技术的不断进步,仪器设备的性能将进一步提高,分析的灵敏度和分辨率将得到提升。

其次,人们对生物大分子的研究需求越来越高,对分离和纯化技术的要求也越来越高,这将进一步推动色谱技术的发展。

此外,随着化学合成和医药研发的进一步推进,对药物和药物代谢产物的快速分析和定性定量的需求也将增加,色谱技术将在这一领域发挥越来越重要的作用。

总之,色谱技术是一种重要的分离和分析技术,已经在化学、生物、医药和环境等多个领域得到广泛应用。

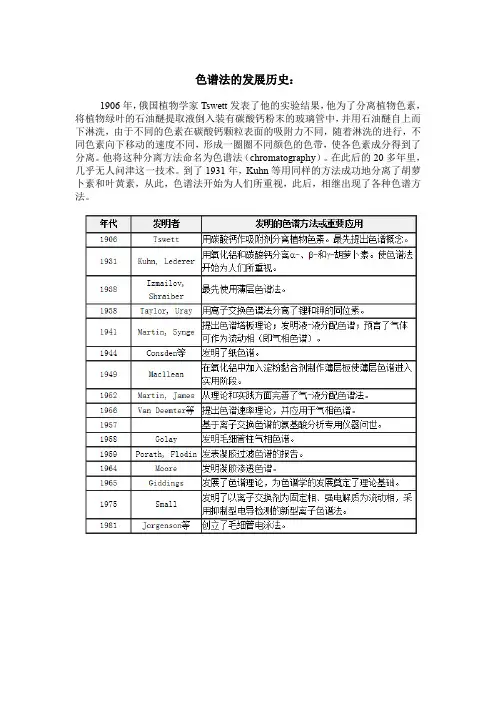

色谱法的发展历史:

1906年,俄国植物学家Tswett发表了他的实验结果,他为了分离植物色素,将植物绿叶的石油醚提取液倒入装有碳酸钙粉末的玻璃管中,并用石油醚自上而下淋洗,由于不同的色素在碳酸钙颗粒表面的吸附力不同,随着淋洗的进行,不同色素向下移动的速度不同,形成一圈圈不同颜色的色带,使各色素成分得到了分离。

他将这种分离方法命名为色谱法(chromatography)。

在此后的20多年里,几乎无人问津这一技术。

到了1931年,Kuhn等用同样的方法成功地分离了胡萝卜素和叶黄素,从此,色谱法开始为人们所重视,此后,相继出现了各种色谱方法。

气相色谱技术的起源与发展

气相色谱技术是一种分质方法,其起源可以追溯到20世纪50代。

下面相色谱技术起源与发展的一些要点:

1.起源:气相色谱技术最早由Martin和Sybil Gordon于1952年在英国伦敦国王学院开发出来在早期的气相色谱仪中,气相色谱柱主要采用玻璃管,并使用液体载气进行分离。

2.发展:随着科技的进步和对分析方法的不断改进,气相色谱技术得到了快速发展。

1957年,A. James Parker和他的团队开发了用于气相色谱仪的层析柱,这大大提高了分离效率和分析速度。

3.色谱柱材料的改进:20世纪60年代初,Perkin-Elmer公司研发出用于气相色谱的硅胶色谱柱,这一材料的使用使得气相色谱技术取得了重大突破。

随后,液态有机硅和高分子物质被引入作为新的色谱柱固定相,进一步提高了气相色谱的分离效果。

4.检测器的改进:在气相色谱技术的发展过程中,各种不同类型的检测器相继被引入,例如火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD)和电子捕获检测器(ECD)。

这些检测器的引入使得气相色谱技术适用于更广泛的应用领域。

5.进一步发展:随着计算机技术的进步,自动化控制和数据处理功能被引入到气相色谱仪中,大大提高了操作的便捷性和分析结果的精确性。

至今,气相色谱技术已成为化学分析领域不可或缺的重要手段,广泛应用于食品安全、环境监测、药物研发、石化工业等领域。

随着

科学技术的不断发展,相信气相色谱技术将继续创新和进步。

现代色谱分析技术发展及应用色谱分析技术是一种重要的分离和分析方法,在各个领域具有广泛的应用。

随着科学技术的发展,色谱分析技术也不断地得到改进和完善。

本文将就现代色谱分析技术的发展历程以及应用领域进行探讨。

一、色谱分析技术的发展历程色谱分析技术起源于20世纪初,最早的色谱法是在液体中通过旋塞柱进行分离的,被称为“旋转色谱法”。

随后,固定相柱的发明推动了色谱分析技术的进一步发展。

20世纪50年代,气相色谱技术的诞生使得色谱分析技术得到了重大突破。

然而,早期的色谱分析技术存在着许多缺点,如分离效率低、分析速度慢等。

为了克服这些问题,人们进行了一系列的改进和创新。

在20世纪60年代,高效液相色谱技术被引入,这种技术在分离效率和分析速度方面较传统的液相色谱技术有了显著的提高。

此外,超临界流体色谱、毛细管电泳等新型色谱分析技术的出现也为色谱分析的研究和应用带来了新的思路和方法。

二、现代色谱分析技术的分类及原理现代色谱分析技术主要可以分为气相色谱、液相色谱和电泳三类。

下面将分别介绍这三种技术的原理和特点。

1. 气相色谱(Gas Chromatography,GC)气相色谱是利用气体作为载气相和样品分子之间的分隔介质,将混合物中的分离成分分开的色谱技术。

它主要包括样品的气相进样、气相传递和色谱柱的分离。

气相色谱具有分离效率高、分析速度快和灵敏度高等优点,被广泛应用于气体组分分析、环境检测、食品安全等领域。

2. 液相色谱(Liquid Chromatography,LC)液相色谱是以液体作为流动相和样品分子之间的分离介质的色谱技术。

常见的液相色谱包括高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)和超高效液相色谱(Ultra High Performance Liquid Chromatography,UHPLC)。

液相色谱具有高分离度、适用范围广、操作简便等特点,广泛应用于生物医药、食品安全、环境监测等领域。

色谱的发展史色谱的发展史可以追溯到20世纪初。

以下是色谱发展的里程碑事件:1.气相色谱(GC):在1952年,A.J.P. Martin和R.L.M. Synge发明了气相色谱(GC)技术,这是一种以气体为载体的色谱方法。

GC通过将混合物分离成其组成部分,并根据其在固定相中的相互作用来分析样品。

2.液相色谱(LC):在1906年,Mikhail Semyonovich Tsvet发明了液相色谱(LC)技术。

这是一种以液体为载体的色谱方法,样品溶解在流动相中通过固定相进行分离。

3.纸层析:在1944年,Archer John Porter Martin和Richard Laurence Millington Synge开发了纸层析技术,这是一种使用纸作为固定相的液相色谱方法。

纸层析是一种简单、便宜且易于使用的色谱方法,广泛应用于初级分析。

4.薄层色谱(TLC):在1956年,Egon Stahl和Erwin Halpaap 发明了薄层色谱(TLC)技术。

TLC是在平板上进行的一种液相色谱方法,样品溶解在流动相中,通过薄层固定相进行分离分析。

5.高效液相色谱(HPLC):在1970年代初,Ivar G. Horváth、Janos J. Sólyom和Csaba Horváth等人开发了高效液相色谱(HPLC)技术。

HPLC是一种在较高压力下使用液相分离方法,通过高压泵将样品溶解在移动相中,并通过固定相进行分离。

6.毛细管电泳(CE):在1981年,Allen J. Bard和Mark S. Wrighton等人发明了毛细管电泳(CE)技术。

CE是一种使用带电粒子在电场中进行分离的色谱方法,也被认为是一种电动色谱技术。

随着科学技术的不断发展,色谱方法得到了不断改进和创新,包括新的柱填充材料、检测器和分析软件的引入,使得色谱技术在分析化学中得到了广泛的应用。

色谱检测发展现状及未来趋势分析色谱检测是一种广泛应用于化学、医药、环境科学等领域的分析技术。

随着科技的不断进步和需求的增加,色谱检测工具和方法也在不断发展。

本文将对色谱检测的现状进行分析,并展望未来的发展趋势。

色谱分析技术根据物质在不同相之间的分配系数来实现物质分离和定量分析的目的。

当前,常用的色谱分析方法包括气相色谱(GC)、液相色谱(LC)以及其他衍生色谱方法等。

气相色谱是目前应用最为广泛的色谱分析方法之一。

它通过液态或固态样品经过汽化后进入气相,再通过柱内液体或固体填充物实现样品分离和检测。

气相色谱具有分离能力高、分析速度快的特点,适用范围广泛。

然而,气相色谱在高温下操作,不适用于热敏样品的分析。

相比之下,液相色谱是一种较为常用的色谱分析方法。

它是通过液体相不断流动以实现物质的分离和检测。

液相色谱具有高灵敏度、高选择性和较广的适用范围等优点。

随着技术的发展,新的液相色谱柱材和检测方法不断出现,使得液相色谱在分析灵敏度和选择性上有了更好的表现。

除了传统的气相色谱和液相色谱外,还有许多衍生色谱方法得到了广泛应用。

例如,离子色谱(IC)主要用于无机离子的分析。

百分毕达盖帽色谱(HPLC)和超高效液相色谱(UHPLC)则通过使用高压力来实现对样品的快速分离和检测。

随着色谱检测技术的发展,一些新的趋势和技术不断涌现。

首先,随着纳米技术的发展,纳米色谱和纳米液相色谱等新的色谱技术开始崭露头角。

纳米色谱具有高分辨率、高灵敏度以及对微量样品的要求较低的特点,可应用于生物医药、环境分析等领域。

其次,远程控制和智能化对色谱检测的发展起到了重要作用。

远程控制技术使得色谱仪的运行和维护更加简便高效。

智能化技术则能够通过数据分析和处理,提高色谱检测的准确性和稳定性。

此外,大数据和人工智能也将为色谱检测带来新的机遇。

随着仪器和设备的智能化程度的提高,大量的数据将被生成与存储。

借助人工智能的算法,将大数据与实验数据结合,可提取出更多有价值的信息和模式,从而改善分析结果的准确性和可靠性。

薄层色谱法的发展薄层色谱法是一种用于化合物的分离和分析的分离技术。

它是在玻璃、金属或塑料表面涂上一层薄而均匀的固体相后,通过样品在固体相上的分离来实现的。

薄层色谱法具有分离效率高、分析速度快、操作简便等优点,因此在化学、生物化学、医药和环境科学等领域中得到了广泛的应用。

薄层色谱法的历史可以追溯到20世纪50年代,当时在美国开展了早期的研究工作。

研究人员发现,在将样品溶液涂敷在固定介质上后,样品中的化合物会在固定介质中发生不同程度的分离。

这种方法成为了薄层色谱法的原型。

在薄层色谱法的发展过程中,最早的固定介质是使用硅胶或氧化铝等颗粒状固体。

这种颗粒状固体的固定介质具有一定的分离能力,但是分离效果并不理想。

1960年代,德国科学家Egon Stahl提出了在玻璃表面涂覆一层刚性色谱固定相来提高分离效果的方法,这被认为是薄层色谱法的重要里程碑之一、Stahl的研究使得薄层色谱法成为了一种亲水性(正相色谱)和疏水性(反相色谱)样品的分离技术。

此后,随着技术的进步,薄层色谱法的分离效果和分析速度都得到了提高。

一项重要的技术进步是使用高效涂层剂,如纯硅二氧化物或高性能涂料,来制备固定相。

这使得薄层色谱法的分离效果更好,样品分析速度更快。

同时,还出现了具有特殊功能的薄层色谱法,如手性薄层色谱法和毛细管薄层色谱法等。

手性薄层色谱法用于分离和鉴定手性化合物,可以通过选择性吸附分离出含有手性中心的分子。

毛细管薄层色谱法是将毛细管技术与薄层色谱法相结合,使得样品的分离效果更好,并且可以实现样品的微量分析。

另外,随着分析仪器技术的发展,现代薄层色谱法已经可以与液相和气相色谱法相结合,形成多维薄层色谱技术。

多维薄层色谱技术可以对复杂样品进行更好的分离和定性分析,提高样品分析的全面性和准确性。

总的来说,薄层色谱法的发展经历了从固定介质到涂层剂的变化过程,分离效果和分析速度得到了很大的提高。

随着多样性、高效性和便携性的不断发展,薄层色谱法能够应用于更广泛的领域,成为现代化学分析的重要工具之一。

高效液相色谱分析技术的发展和应用作为化学分析的一种重要技术手段,色谱分析技术在现代化学领域发挥着不可替代的作用。

其中,高效液相色谱分析技术是一种比较新的领域,具有快速、灵敏、准确等优点,因此在分析化学领域得到了广泛的应用。

这篇文章将介绍高效液相色谱分析技术的发展历程、基本原理和应用领域等方面的内容。

一、高效液相色谱分析技术的发展高效液相色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)分析技术是指在固定相中,以流动相为介质,通过对生物样品、化学品等成分分离、检测和定量分析的过程。

它是在气相色谱分析技术迅速发展之后逐渐兴起的。

HPLC技术起源于20世纪60年代初期,当时主要是采用传统的柱层析法。

随着科学技术的不断发展,HPLC技术逐渐往高效化、自动化和信息化方向发展。

其中,随着毛细管电泳和质谱联用技术的兴起,该技术的分析速度不断加快,并且对于微量化、高灵敏度和分析精度等方面的要求也不断提高。

二、高效液相色谱分析技术的基本原理1. 色谱柱高效液相色谱分析必不可少的就是色谱柱。

色谱柱的选择决定了整个分析过程中的分离和检测效果。

2. 固定相借助色谱柱内填充的固定相,样品被分离出来的原理实质上是基于样品中成分在固定相上吸附、分配和扩散等不同作用力的平衡。

因此,固定相的选择对分析结果也有着不可忽视的影响。

3. 流动相流动相是指在样品分离过程中,以流体为载体进行的移动相。

不同的样品需要不同的流动相,并且流动相的选择也对分析精度有一定的影响。

与气相色谱不同,高效液相色谱其中一种重要特点在于它的流动相可以是液体。

4. 检测器检测器是分离出来的组分检测和定量的重要工具,不同的检测器都有着自己的优缺点。

例如,紫外检测器能够测出大部分有色、近紫外和紫外区的物质,而荧光检测器可以通过脱羧机制测定不含色团的化合物等。

三、高效液相色谱分析技术的应用领域高效液相色谱分析技术逐渐走向提高灵敏度和分辨率方向,因此在有机化学、医药化学、农药检测等众多领域都得到了广泛的应用。

色谱法起源于20世纪初,1906年俄国植物学家米哈伊尔·茨维特用碳酸钙填充竖立的玻璃管,以石油醚洗脱植物色素的提取液,经过一段时间洗脱之后,植物色素在碳酸钙柱中实现分离,由一条色带分散为数条平行的色带。

由于这一实验将混合的植物色素分离为不同的色带,因此茨维特将这种方法命名为Хроматография,这个单词最终被英语等拼音语言接受,成为色谱法的名称。

汉语中的色谱也是对这个单词的意译。

茨维特并非著名科学家,他对色谱的研究以俄语发表在俄国的学术杂志之后不久,第一次世界大战爆发,欧洲正常的学术交流被迫终止。

这些因素使得色谱法问世后十余年间不为学术界所知,直到1931年德国柏林威廉皇帝研究所的库恩将茨维特的方法应用于叶红素和叶黄素的研究,库恩的研究获得了广泛的承认,也让科学界接受了色谱法,此后的一段时间内,以氧化铝为固定相的色谱法在有色物质的分离中取得了广泛的应用,这就是今天的吸附色谱M.С.(MихаилСемёновичЦвет)(1872~1919)俄国植物生理学家和化学家。

1872年5月14日生于意大利阿斯蒂,1919年6月26日卒于苏联沃罗涅日。

1896年获日内瓦大学哲学博士学位后,全家移居俄国。

1901年获喀山大学植物学学士学位。

1902年任华沙大学讲师,1907年任兽医学院教授,1908年任华沙理工大学教授。

茨维特应用化学方法研究细胞生理学。

1900年他在树叶中发现了两种类型的叶绿素:叶绿素a和叶绿素b,后来又发现了叶绿素c,并分离出纯的叶绿素。

他最重大的贡献是发明分析化学和有机化学中极重要的实验方法——色谱法。

他的第一篇关于色谱法的论文发表在1903年华沙的《生物学杂志》上。

1906~1910年的论文都发表在德国的《植物学杂志》上。

在这几篇论文中,他详细地叙述了利用自己设计的色谱分析仪器,分离出胡萝卜素、叶绿素和叶黄素。

由于他的论文发表在不大知名的期刊上,所以当时没有引起化学界的注意。

谈我国色谱法的进展谈我国色谱法的进展:新中国成立之后,色谱技术zui初只应用于石油领域,到了20世纪60年代,才开始应用于国防领域。

新中国的色谱技术在老一辈色谱科学家的带领下,取得了长足的进步:1954年,卢佩章院士首先把气-固色谱法的体积色谱成功的应用于水煤气合成产品的气体组分分析;1956年成功开展气液的体积色谱成功用于石油产品分析;1961年朱葆琳领导丁景群开展了毛细管色谱的研究,并成功地用于石油产品的分析;1964年原子弹爆炸前,最后获得的铀235金属中的痕量气体分析,我国的色谱工作者在1963年1月份就开始本项金属中痕量氩的测定,并与年底完成;1956-1958年发表了用液相色谱分析石油,油页岩和煤焦油组成的结果,建立了用碘和碘仿作为柱內显谱剂的快速测定烷、烯、芳三元组成分析方法样品用量0.5ml,分析误差在1%以内,平均分析时间为1h,并将分配色谱和紫外光谱联合的方法用于分析低沸点酚类的单体组成;20世纪60年代后期,现代液相色谱技术获得飞速发展,引起了国内色谱界的重视,1974年,卢佩章等开始从事液相色谱研究,针对了当时液相色谱的两个主要矛盾:一是仪器设备,二是固定相,开展了微粒型硅胶及其各种化学键合相得研究,并提供了产品供应的国内需求;1968-1974年完成核潜艇用船用色谱仪;连续测定密闭舱中的大量和微量有毒气体的组成,确保了潜艇人员在水下长期作业的生命安全和生活需要,这也是当时世界的船用色谱仪;文化大革命后,随着改革开放的到来,中国色谱技术有了高速的发展,应用领域也在扩大,主要的应用领域如下:•石油和石油化工分析:油气田勘探中的化学分析、原油分析、炼厂气分析、模拟蒸馏、油料分析、单质烃分析、含硫/含氮/含氧化合物分析、汽油添加剂分析、脂肪烃分析、芳烃分析;•环境分析:大气污染物分析、水分析、土壤分析、固体废弃物分析;•食品分析:农药残留分析、香精香料分析、添加剂分析、脂肪酸甲酯分析、食品包装材料分析;•药物和临床分析:雌三醇分析、儿茶酚胺代谢产物分析、尿中孕二醇和孕三醇分析、血浆中睾丸激素分析、血液中乙醇/麻醉剂及氨基酸衍生物分析;•农药残留物分析:有机氯农药残留分析、有机磷农药残留分析、杀虫剂残留分析、除草剂残留分析等;•精细化工分析:添加剂分析、催化剂分析、原材料分析、产品质量控制;•聚合物分析:单体分析、添加剂分析、共聚物组成分析、聚合物结构表征/聚合物中的杂质分析、热稳定性研究;•合成工业:方法研究、质量监控、过程分析;1980年,张宗炳指导研究生,用纸层析及液相色谱(HPLC)方法鉴定出这种芳香胺类为酪胺;20世纪80年代到21世纪初,是色谱技术发展zui快的20年,许多崭新的色谱法方法开始出现,如在气相色谱中的毛细管柱工艺的发展,毛细管超临界流体色谱和超临界流体萃取的兴起,毛细管电泳的发展,电名谱加入色谱的行列,场流分离为生物大分子的分离提供了新的途径等等。

色谱技术的最新发展色谱技术作为一种基础分析技术,在化学、生物和环境等领域有着广泛的应用。

随着科学技术的不断进步,色谱技术也在不断地进行创新和发展,为各种领域的分析提供更为高效、灵敏、准确的方法。

一、毛细管电泳色谱技术的新进展毛细管电泳是一种在细直管道中利用电场对分离物的电荷进行分离的技术,是分子分离与分析的一种重要方法。

目前,毛细管电泳色谱技术已经成为分析生物分子的重要手段之一。

近年来,毛细管电泳色谱技术已经得到了一定的发展,在处理高增益的问题上有了极大的提升。

比如,灵敏的荧光检测器的引入,提供了更高的检测灵敏度和分子选择性,从而使得毛细管电泳色谱技术成为越来越适合生物领域的研究方法。

二、气相色谱质谱联用技术的新进展气相色谱质谱联用技术是通过将气相色谱和质谱联合使用,将两种技术的优点紧密结合在一起,以便实现高分辨率分离和分析化学分子。

最近,气相色谱质谱联用技术在分离和分析复杂物质方面得到了进一步的实践和发展。

利用气相色谱质谱联用技术,可以有效地分离和分析生物、化学和环境研究中的复杂混合物。

同时,由于气相色谱分离和分析具有高速分离和分析能力,因此在分析过程中不需要液相介质,也不易污染和重复分析。

三、液相色谱电喷雾质谱联用技术的新进展液相色谱电喷雾质谱联用技术是将高效液相色谱和电喷雾质谱联合使用,结合了二者的优点,使得它具有了很高的分离和分析能力。

近来,液相色谱电喷雾质谱联用技术得到了更为实际的研究和应用。

针对生物玻璃混合物和高分子化合物的分析,液相色谱电喷雾质谱联用技术已经成为现在最先进和最高效的分析方法之一。

四、离子色谱技术的新进展离子色谱是分析离子材料的一种特殊方法,在分析和检测离子性污染物等领域有广泛的应用。

在过去,离子色谱的使用限于离子物学科学的专家和学者使用,但现在它已经广泛应用于生物、环境和食品等领域。

近年来,离子色谱技术得到了很好的发展。

其新一代离子色谱仪器具有定量高、灵敏度高、速度快和准确性好等特点,从而提供了更广泛的应用前景。

色谱分析技术的应用与创新色谱分析技术是一种常用的分析方法,它能够在不同化学组分之间作出区分,广泛应用于食品、医药、环保等领域。

本文将主要探讨色谱分析技术的应用与创新。

一、应用1.食品领域色谱分析技术在食品领域的应用是十分广泛的,例如通过色谱分析技术能够检测食品中残留的农药、重金属等有害物质,也能够检测食品中营养成分和添加剂的含量。

此外,还能够检测食品中的食品安全指标,如细菌、霉菌等。

2.医药领域在医药领域,色谱分析技术也是有着广泛的应用。

例如,通过色谱分析技术可以检测药品中的纯度、含量等。

也能够检测药物中固定化合物和非固定化合物的不同分离,并通过分离结构和特性对其进行分析。

此外,色谱分析技术还能够检测药物中的微量元素,以及检测药物中的残留有害物质。

3.环保领域色谱分析技术在环保领域的应用也是十分广泛的。

例如,通过色谱分析技术能够检测空气、土壤、水质中的大气污染物,从而评估当地的环境质量。

此外,色谱分析技术也能够检测废水中的有害物质,以便进行处理和治理。

二、创新1.气相色谱质谱联用技术气相色谱质谱联用技术是色谱分析技术的一种创新应用,可以实现对化合物的完整分析。

该技术通过将气相色谱与质谱技术相结合,可以克服传统色谱分析技术的不足之处,例如气相色谱分辨率低,难以将复杂的化合物分离等。

通过气相色谱质谱联用技术,可以更准确地分析化合物的结构和成分。

2.液相色谱-串联质谱技术液相色谱-串联质谱技术也是色谱分析技术的一种创新应用。

该技术通过将液相色谱和串联质谱技术相结合,可以更准确地分析药物中微量元素的含量,以及检测药品中的固定化合物和非固定化合物的不同分离。

该技术在医药领域的应用非常广泛。

总的来说,色谱分析技术在广泛应用的同时,也在不断地进行创新和发展。

随着科技的不断进步和发展,相信色谱分析技术会在各个领域不断发挥重要作用。

高效液相色谱分析技术的发展与应用1. 引言高效液相色谱(High-Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种在化学分析领域中广泛使用的分离和定量分析技术。

它具有分离效率高、分析速度快、检测灵敏度高、分析范围广等优点,被广泛应用于医药、食品、环境监测等领域。

本文将重点探讨高效液相色谱分析技术的发展过程及其在不同领域的应用。

2. 高效液相色谱的发展历程2.1 早期发展高效液相色谱技术自20世纪70年代开始发展。

早期的HPLC设备和柱层析填料存在诸多限制,如分离效果较差、流速较慢等。

然而,随着技术的进步和仪器设备的不断升级,高效液相色谱分析技术得到了迅速的发展。

2.2 技术的革新随着柱层析填料的改进和新型分离介质的研发,高效液相色谱技术的分离能力显著提高。

同时,新型检测器和数据处理软件的引入,使得HPLC分析更加方便快捷。

此外,自动化和在线监测的应用也为高效液相色谱分析技术的进一步发展提供了基础。

3. 高效液相色谱在医药领域的应用3.1 药物分析高效液相色谱分析技术在药物分析中被广泛使用。

它可以用于药物的纯度、含量和稳定性等方面的研究。

通过分析药物的血药浓度,可以了解药物代谢和排泄的动力学过程,为药物剂量的调整提供依据。

3.2 药物代谢利用HPLC技术,可以对药物在体内的代谢产物进行分离和鉴定。

这对于了解药物的代谢途径和代谢产物在体内的活性有着重要意义。

同时,通过高效液相色谱技术还可以研究药物与代谢酶之间的相互作用,从而为新药开发提供理论依据。

4. 高效液相色谱在食品领域的应用4.1 食品安全检测高效液相色谱技术在食品安全领域的应用越来越重要。

它被广泛用于检测食品中的农药残留、添加剂、重金属等有害物质。

同时,高效液相色谱技术还可以对食品中的营养成分进行分析,如维生素、氨基酸等。

4.2 食品成分分析通过高效液相色谱技术可以对食品中的各种成分进行鉴定和分析,如香料、色素、抗氧化剂等。