牛田洋介绍

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:1

汕头牛田洋自然地理环境整体性特征与农业生态旅游开发摘要:汕头牛田洋是中国东南部最大的湿地,不仅拥有得天独厚的自然地理环境,而且具有丰富的人文景观。

综合其人文历史及社会、政治经济大背景,究其所处自然地理环境的整体性特征对农业生态旅游开发的影响,依托牛田洋现代农业生态示范区的建设及区位优势,充分发挥牛田洋农业生产优势和湿地资源优势,运用生态学及生态经济学原理,对牛田洋进行全面、科学、合理的农业生态旅游开发,全面提升其在汕头西部生态经济带中的整体地位,加强其在未来粤东三市的辐射功能,提高牛田洋当地居民的收入水平及生态环保意识。

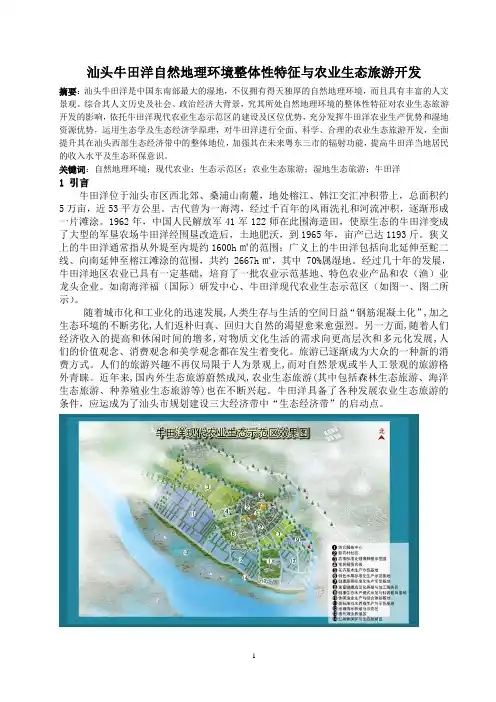

关键词:自然地理环境;现代农业;生态示范区;农业生态旅游;湿地生态旅游;牛田洋1 引言牛田洋位于汕头市区西北郊、桑浦山南麓,地处榕江、韩江交汇冲积带上,总面积约5万亩,近53平方公里。

古代曾为一海湾,经过千百年的风雨洗礼和河流冲积,逐渐形成一片滩涂。

1962年,中国人民解放军41军122师在此围海造田,使原生态的牛田洋变成了大型的军垦农场牛田洋经围垦改造后,土地肥沃,到1965年,亩产已达1193斤。

狭义上的牛田洋通常指从外堤至内堤约1600h㎡的范围;广义上的牛田洋包括向北延伸至鮀二线、向南延伸至榕江滩涂的范围,共约 2667h㎡,其中 70%属湿地。

经过几十年的发展,牛田洋地区农业已具有一定基础,培育了一批农业示范基地、特色农业产品和农(渔)业龙头企业。

如南海洋福(国际)研发中心、牛田洋现代农业生态示范区(如图一、图二所示)。

随着城市化和工业化的迅速发展,人类生存与生活的空间日益“钢筋混凝土化”,加之生态环境的不断劣化,人们返朴归真、回归大自然的渴望愈来愈强烈。

另一方面,随着人们经济收入的提高和休闲时间的增多,对物质文化生活的需求向更高层次和多元化发展,人们的价值观念、消费观念和美学观念都在发生着变化。

旅游已逐渐成为大众的一种新的消费方式。

人们的旅游兴趣不再仅局限于人为景观上,而对自然景观或半人工景观的旅游格外青睐。

介绍潮阳作文

我的家乡——潮阳,坐落在汕头市潮阳区。

那里物产丰富,

风景优美。

那里有世界闻名的“天然氧吧”——牛田洋;有享有“小香港”之称的小公园——金园;有素有“世外桃源”之称的

北溪,还有最有特色的美食——牛肉火锅。

牛田洋就是我最喜爱的地方,那里群山环抱,景色秀丽。

那

里景色宜人,风光无限,最让人流连忘返的就是牛田洋了。

每当夜幕降临,华灯初上之时,牛田洋的美景更是美不胜收。

在灯光的照耀下,牛田洋变得绚丽多彩,美丽极了!远处高楼大

厦上闪烁着无数银光;近处路灯把牛田洋打扮得格外漂亮;河边

树上悬挂着一串串彩灯,就像一串串银铃在微风中沙沙作响。

来

到牛田洋游玩,你一定会被它那迷人的景色所陶醉!

金园则是我最喜欢的地方了。

金园是由很多奇形怪状的石头

组成。

有的像动物、有的像人物、还有的像……它们形态各异、

栩栩如生。

我最喜欢在金园里玩沙子了,因为我觉得那沙子非常

柔软、舒服。

我们在沙子上走来走去、追逐打闹,玩得可开心了!

—— 1 —1 —。

牛田洋之春作者:钟泳天来源:《时代报告·中国报告文学》2014年第11期20世纪提起牛田洋,不能不说,1962年中国人民解放军8个团11138名指战员战天斗地、筑堤拦海造田的英雄壮举;不能不说,1969年抗击“7·28”台风、英勇献身的470名部队官兵和83名到生产基地锻炼的大学生。

这片热土,曾培育出近百名军(部)级、近千名师(厅)级和上万名团(处)级干部。

其中,共和国前外交部长李肇星就是从牛田洋走出的大学生连战士;张万年上将、邢世忠上将、雷鸣球上将等高级将领也曾在牛田洋生活和战斗过。

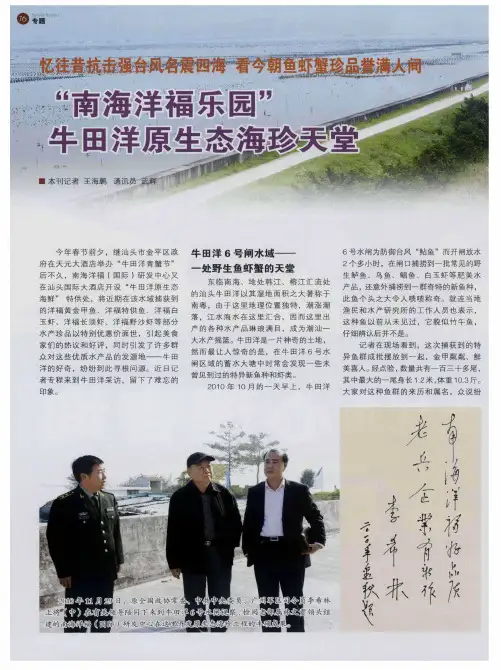

21世纪提起牛田洋,不能不说,林文贵董事长和他率领的“老兵企业”——南海洋福(国际)集团。

他们研发的原生态绿色系列海珍——“南海洋福”品牌,名扬四海。

同时,林董事长还特别注重精神文明建设,他带领大家弘扬“艰苦奋斗、甘于奉献”的牛田洋精神,投巨资谱写“牛田洋之春”,誉满人间。

一白云在蓝天流动,海鸥在水面轻翔,一望无际的汪洋,昔日的军垦农场,现今已变成大型的海产养殖基地。

历史的车轮日夜在运转,时代的步伐一息也不曾停歇,天翻地覆,沧海桑田,牛田洋人唱响了一曲战天斗地的凯歌。

位于广东省汕头市区西郊的牛田洋,有它特殊的地理位置,有它坎坷的成长道路。

这里曾演绎了多少动人的故事,有欢笑,有眼泪,有豪言壮语,有生离死别。

往事并不如烟,历史在这里定格,而人们永远不会忘记的是那“艰苦奋斗、甘于奉献”的牛田洋精神。

如今,一条十多公里长的防潮大堤已屹立在南海之滨。

除险工程已全面竣工,长堤傲岸不屈,固若金汤,困扰了几代牛田洋人的安全问题得到解决。

大堤上,十座形状各异而又古色古香的亭台楼阁,各展风姿,各擅胜场,既是灌溉排涝的水闸,又是旅游观光的景点,此一创意已成为一道亮丽的风景线。

在这十个亭阁中,6号闸上的亭阁独具风格。

这是一座三层楼高的建筑,粉墙绿窗,红瓦飞檐,从表面上看,与北京天安门城楼有点相似,故被大家称之为“小天安门”。

回望80年代文学批评潘凯雄张清华教授给我打电话,问我能不能和大家谈谈1980年代的文学批评。

一听到这个题目我就乐了,为什么呢?近些年我参加一些文学或出版活动时,熟悉的主持人时常用“80年代的著名文学批评家”来介绍我。

然后我就想,这到底是褒还是贬呢?所谓褒自然是张扬一种资历,说“贬”吧,好像也可以,无非是“过气”了的味道。

这当然是事实。

但无论是褒还是贬,有一点我还是很受用的,那就是本人至少还是那个时代文学批评的亲历者和见证人,以这样的角色来谈谈80年代的文学批评或许还不是完全没有价值。

时光荏苒,80年代到现在已过去了三十余年,即便是80年代末迄今也有二十余年的时间了。

现在如果大家去查80年代文学批评的史料,你们就会发现头绪很多,话题很多,论争很多,事件很多,人物也很多,而且彼此间不时还错综复杂地纠缠在一起。

站在今天的立场看,也许会觉得其中不少的“多”都是多余,这些全是事实。

因此,面对那些个“多”,面对今天有限的时间,我不可能报流水账,只能是用一两条明晰的线索,把前面说的那些个“多”串起来。

这当然是一种归纳的方法,只是任何归纳也都是一种省略。

作为那个年代的亲历者和见证人,现在要我来回望80年代的文学批评:一方面,我经常沉浸在对那个年代热情和纯真的追忆与怀念之中;另一方面,面对今天文学写作和文学批评的现实,也常常在自省:当时我们的出发点并不是这样,为什么今天会变成这样?正是基于这样的心境,我想从如下两个角度和大家做一些沟通和交流。

首先,尽可能简单明了地将80年的文学批评捋出一两条线索;其次,站在今天的立场上,回望一下80年代的文学批评。

反拨:80年代文学批评的主题词讲80年代的文学批评,不能不从那个时代的大背景开始说起。

不了解当时的背景,包括政治与文学的背景,就很难理解当时文学批评的一些话题和论争。

再准确点说,考察80年代的文学批评,其时代背景还要再往前提三四年,即从70年代的后半叶说起。

先说政治大背景也可以说是时代大背景。

牛田洋绿梦生态园作文

牛田洋绿梦生态园?哈,听起来是个奇怪的名字吧?别被它唬住啦,那可是我小时候最爱去的好地方!

那会儿,妈妈总抱怨我是个"野孩子",整天往外跑。

我就像只小野马,在操场上奔跑追逐,在树林里探险捉虫,在小溪边涮脚踩浆糊...哪儿都留下了我的小脚印。

可妈妈最烦的,是我总把家里弄得一团糟,泥巴印子、草叶渣子、虫子标本到处都是。

直到有一天,她带我去了那个神奇的地方——牛田洋绿梦生态园。

"绿"不啰嗦,就是一大片又湿又野的原始林地,到处长满参天大树、盘根错节的藤蔓和五颜六色的野花。

园子里还有湖泊、小溪、沼泽地,住着成千上万种小动物们。

那儿简直就是我的游乐场!我开心得口哨响亮,三步并作两步地往前窜。

妈妈连忙拽住我,唠唠叨叨交代一大堆"注意事项"。

等她说完,我才意识到这里有多神奇——它不但允许我肆意探险,还鼓励我去"捣乱"!当然啦,前提是要尊重和热爱这自然生态环境。

从那以后,每逢周末我们全家就窝在生态园里。

妈妈和我们比赛找野果、辨树木,爸爸则和哥哥钓鱼垂钓。

我?哈哈,我就在湿地里打"沼泽大战",和朋友们一起拯救被困的青蛙、小鸡,顺便淘几条小鱼玩玩。

等我们都累了,就席地而坐,欣赏园里的日落景致。

我喜欢牛田洋,因为它是我童年无忧无虑的乐园。

它教会了我如何用

孩童的好奇与单纯去亲近大自然,用热情与爱意去保护这片绿色家园。

希望将来有一天,我也能像现在的园丁一样,为这个绿色梦境添砖加瓦,让它永远青春常在。

汕头牛田洋写作文

汕头牛田洋,嗯,听起来就像是个地名对吧?可别被它的名字骗了,那可是汕头著名的文化聚集地!走进牛田洋,处处都能感受到浓郁的文艺气息。

街边的手工艺品店里,老板娘们总是乐呵呵地向你介绍每件作品的独特之处。

偶尔还能捞到几件有趣的古董,让人像是穿越时光隧道一般。

再往里走,就是各式各样的文化沙龙了。

有的是年轻人热火朝天地讨论着当代文学,有的则是老者们闲聊着往事。

你若是个爱写作的文青,这里绝对是你的天堂!

不过,我最向往的还是牛田洋的那些咖啡馆。

阳光温暖地洒在桌面,手捧一杯香浓的拿铁,静静地码字,那该是多么惬意的时光啊!想必每个文人都曾有过这样的憧憬吧?

呐,你是否也被这片文化小天地所吸引了?快快动身前往汕头牛田洋,说不定就能遇见你的文学缪斯哦!。

参观牛田洋基地有感这周六,我们跟着社科部的老师去了牛田洋参观。

牛田洋位于汕头市西郊,坐着缓慢的公车,看着窗外一路跟随的风景,很快就到了牛田洋基地。

一片美丽的风景映入我们眼帘,初夏的风吹过脸颊,似乎还能感受到这里当年奇迹创造的传奇风采。

听着工作人员老师的介绍,才知道上个世纪60年代初期,人民解放军响应毛主席的号召,在牛田洋围垦造田。

四十余年来,这片热土历经世事沧桑,既创造过当年围垦当年种植,亩产粮食1190斤的奇迹;也有过强台风来袭,五百多名年轻战士学生护堤捐躯的悲壮事件;更有着退田还渔,两万多亩池塘虾欢蟹肥的当代传奇。

一片土地竟承载了这样厚重的历史,却仍然以一份博大的胸怀养育着它的人民。

而它的人民也没有辜负它,人民为它在台风海潮中与大自然抗衡,宛如战士般捍卫着母亲牛田洋,这段震撼人心的历史和“人在大堤在”的豪迈精神也为后人所铭记,鼓舞这一代又一代牛田洋人和一批又一批来观摩它从它的精神中得到启示的学习者们。

在牛田洋历史陈列馆里,看着不同时期的牛田洋,一步一步从一片汪洋,到围海造田,在广大军民的共同努力下,变成一个充满希望和生机的大型军垦农场。

作为全国学习榜样的牛田洋,在“七二八”强台风中顽强抗争的牛田洋,在新世纪风和日睦被人们观摩时的牛田洋,每一个都被世人铭记,不曾忘却。

当看到牛田洋七二八强台风的史实资料时,我停住了。

那些触目人心的文字和图片深深地印在我的眼底,不能抹去。

官兵和学生们无私无畏地开展劳动生产以及抗险救灾的壮举似乎浮现在了我的眼前,受浸的42万亩水稻,崩塌的141025间民房、3502间仓库工厂,崩决的316540米堤围,全区死亡894人,水里到处浮着尸体……驻守在牛田洋生产基地的部队官兵与在该基地锻炼实践的2183名大学生,参加了抗击强台风和暴风潮的战斗,共抢救遇险群众3700多人,动员帮助6400多名群众安全转移,而部队和大学生在抢救海堤和人民群众的生命财产中,有470名官兵和83名大学生为此献出了宝贵的生命。

第二讲:自然界的存在与演化案例:海洋形成研究证明:大约在50亿年前,从太阳星云中分离出一些大大小小的星云团块。

它们一边绕太阳旋转,一边自转。

在运动过程中,互相碰撞,有些团块彼此结合,由小变大,逐渐成为原始的地球。

星云团块碰撞过程中,在引力作用下急剧收缩,加之内部放射性元素蜕变,使原始地球不断受到加热增温;当内部温度达到足够高时,地内的物质包括铁、镍等开始熔解。

在重力作用下,重的下沉并趋向地心集中,形成地核;轻者上浮,形成地壳和地幔。

在高温下,内部的水分汽化与气体一起冲出来,飞升入空中。

但是由于地心的引力,它们不会跑掉,只在地球周围,成为气水合一的圈层。

位于地表的一层地壳,在冷却凝结过程中,不断地受到地球内部剧烈运动的冲击和挤压,因而变得褶皱不平,有时还会被挤破,形成地震与火山爆发,喷出岩浆与热气。

开始,这种情况发生频繁,后来渐渐变少,慢慢稳定下来。

这种轻重物质分化,产生大动荡、大改组的过程,大概是在45亿年前完成了。

地壳经过冷却定形之后,地球就像个久放而风干了的苹果,表面皱纹密布,凹凸不平。

高山、平原、河床、海盆,各种地形一应俱全了。

在很长的一个时期内,天空中水气与大气共存于一体,浓云密布,天昏地暗。

随着地壳逐渐冷却,大气的温度也慢慢地降低,水气以尘埃与火山灰为凝结核,变成水滴,越积越多。

由于冷却不均,空气对流剧烈,形成雷电狂风,暴雨浊流,雨越下越大,一直下了很久很久。

滔滔的洪水,通过千川万壑,汇集成巨大的水体,这就是原始的海洋。

原始的海洋,海水不是咸的,而是带酸性、又是缺氧的。

水分不断蒸发,反复地形云致雨,重新落回地面,把陆地和海底岩石中的盐分溶解,不断地汇集于海水中。

经过亿万年的积累融合,才变成了大体匀的咸水。

同时,由于大气中当时没有氧气,也没有臭氧层,紫外线可以直达地面,靠海水的保护,生物首先在海洋里诞生。

大约在38亿年前,即在海洋里产生了有机物,先有低等的单细胞生物。

在6亿年前的古生代,有了海藻类,在阳光下进行光合作用,产生了氧气,慢慢积累的结果,形成了臭氧层。

牛田洋国防研学基地的研学作文该全文共8篇示例,供读者参考篇1题目:我在牛田洋国防研学基地的研学体验大家好,我是小明,今天我要和大家分享一下我在牛田洋国防研学基地的研学体验。

暑假的时候,我和爸爸妈妈还有一些同学一起去牛田洋国防研学基地参加了为期三天两夜的军事夏令营活动。

一开始,我有点儿害怕和紧张,因为我从来没有参加过这种活动。

不过,当我们到达基地后,工作人员们热情友好的态度让我打消了顾虑。

首先,我们需要穿上迷彩服,头上戴着军帽,看上去就像一个小小的士兵。

接着,我们参观了基地内的军事展馆,里面摆放着各种各样的枪械、坦克和军用装备。

虽然我们小朋友不能碰这些武器,但是我们可以在旁边拍照留念。

我印象最深刻的是一门大炮,它有三层楼那么高,足足能装下五个我。

我的同学小红和我开玩笑说:"要是这门炮开火了,我们肯定会被它震聋啊!"在展馆参观结束后,我们开始了各种各样的军事拓展训练。

首先是绳索障碍训练,我们需要一个个爬过网状的绳索墙,虽然网孔很大,但是我还是被缠住了,差点儿掉到地上。

幸好教官们守在一旁,随时准备伸手相救。

接下来是野外生存训练,我们要在野外搭帐篷、生火做饭。

我们几个小朋友各自分工,有找柴火的、有扎帐篷的、有采集食材的。

我们还学会了一种很特别的吃法,那就是从大自然中寻找野菜、虫子和青蛙之类的东西充饥。

有个小朋友发现了几只毛毛虫,当场就给扔到了锅里煮熟吃掉了,我看着都难受得不行。

第二天,我们学习了各种军事体能训练,俯卧撑、仰卧起坐、单杠、障碍训练……尽管非常累人,但是这些训练让我们变得更加强壮了。

午饭后,我们还体验了射击训练。

虽然我们使用的枪支只是玩具,但这让我对射击运动有了浓厚的兴趣。

我们采取了仰卧射击、站立射击等各种姿势,看谁的枪法更准。

我那天状态还不错,一共击中了五个靶子,结果被小朋友们指着鼻子叫"神枪手"。

第三天一大早,我们便穿好军装,整装待发,参加了一场模拟军事演习。

牛田洋旅游开发小组成员:联系手机:联系邮箱:项目策划书目录一、项目主要概述及社会效益分析1、项目概述 (4)2、项目的社会效益分析 (5)二、项目市场分析1、市场环境分析 (7)2、目标客户定位 (8)3、市场前景预测 (9)三、开发项目及方案1、湿地旅游 (10)2、红色旅游路线 (12)3、农家乐游 (14)四、促销方案1、牛田洋旅游的特点 (15)2、牛田洋旅游现状 (16)3、牛田洋营销模式 (17)五、项目风险分析1、旅游项目风险因素分析 (23)2、项目风险识别 (25)3、项目风险衡量 (27)4、项目风险控制 (28)六、融资方式1、融资方式 (29)2、融资重点 (30)3、配套措施 (30)七、附录1、汕头市统计局统计年鉴数 (31)2、相关资料网站 (31)一、项目主要概述及社会效益分析1、项目概述(1)牛田洋概述? 地理位置:牛田洋位于汕头市西郊,在汕头市内港,榕江西侧,那里曾是一片海滩,潮涨时淹没,潮退时干出,面积足有万亩,被李肇星称为第二故乡,现是广州军区旗下的一个军事基地。

? 牛田洋精神:毛泽东“五七指示”的发源地--上世纪60年代初期,人民解放军响应毛泽东主席的号召,开进了牛田洋围垦造田。

四十余年来,这片热土历经世事沧桑,创造了当年围垦当年种植,亩产粮食1190斤的奇迹;“七?二八不朽烈士”不屈不挠的精神:当强台风来袭,有553名年轻战士学生为护堤而捐躯的悲壮事件,军民们誓死保卫堤坝的无私奉献精神感动着每一个在牛田洋生活过和了解过牛田洋的人。

? 牛田洋特色:广阔的水晶番石榴种植基地;两万多亩的水产养殖池塘基地;绿树葱葱的十里景观长堤,有“落霞与白鹭齐飞”的湿地自然保护区景色已具备了打造水乡式的休闲旅游基地的得天独厚优势。

(2)牛田洋旅游开发项目概述? 项目目的:提高牛田洋当地居民的生活水平,发挥牛田洋的自然环境特色;同时也为汕头的旅游业发展作出一些积极的影响;为广大旅游爱好者建立起牛田洋旅游路线,方便人们在当地旅游。

螃蟹歌教学理念《音乐课程标准》中讲:“兴趣是学习音乐的基本动力,是学生与音乐保持密切联系、享受音乐、用音乐美化人生的前提”。

在整个教学设计中,我想以学生为主体、以兴趣为核心,创设情境,让学生体验、发现、创造、表演音乐美和享受音乐的乐趣。

引导学生积极主动地选择自己喜欢的角色进行模唱与表演,重视学生个性的张扬及相互间的合作,加深对《螃蟹歌》的认识,培养学生热爱民族音乐的情感。

教学目标:1、通过学习歌曲《螃蟹歌》,体验乐曲诙谐活泼的情绪,学习运用四川的地方方言演唱歌曲,体验不同地域文化的特点,将歌曲内容扩展进行歌表演。

2、能够根据歌曲内容自主表演,感受歌曲节奏,培养合作能力。

3、运用潮汕方言演唱歌曲,激发学生热爱本土文化的思想情感.教学分析:这是一首流传四川地区的民歌。

歌曲2/4拍,徵调式,由上下乐句构成。

旋律诙谐,活泼,表现了在河边玩耍的孩子们观察到的螃蟹和发生的有趣故事。

学习歌曲并用四川的方言歌唱,更增添了歌曲的民族色彩和情趣。

教学重点:准确地唱好歌曲《螃蟹歌》。

教学难点:歌曲旋律地音准及运用方言演唱歌曲。

教学课时:第一课时教学准备:多媒体电子琴头饰打击乐教学过程:一、组织教学:师生问好。

二、谜语导入师:八只脚,抬面鼓,两把剪刀鼓前舞,生来横行又霸道,嘴里常把泡沫吐。

生:螃蟹师:谁能形容一下螃蟹的样子?生活在哪里他最大的特点是什么?生:它有八只脚,一对大夹子。

螃蟹一般都生活在水里、沙滩边。

(播放课件:请同学们来看各种各样的螃蟹.背景音乐<螃蟹歌)的伴奏)师:同学们横着走来模仿螃蟹走路的样子。

(先请个别同学模仿,后是男同学、女同学分别走一圈。

)背景音乐是《螃蟹歌》的伴奏。

设计意图:利用学生已有的生活经验,激发学生的学习兴趣引起情感共鸣,调动学习积极性,营造欢乐、愉快、轻松的学习氛围。

通过猜谜语吸引学生的注意力,使他们多思多想,专心于课堂的学习。

三、新歌教学1、师:同学们今天我们来学习一首四川地区的民歌《螃蟹歌》,(听录音范唱)生:我们一起来听听这首歌唱了一段什么样的故事。

牛田洋介绍

牛田洋位于汕头市区西北郊、桑浦山南麓,地处榕江、韩江交汇冲积带,总面积约5万亩近53平方公里,其中70%属湿地。

古代时这里是海湾,经过千百年的风雨洗礼和河流冲积,逐渐形成一片滩涂。

1962年中国人民解放军在此围海造田,使原生态的牛田洋变成了大型军垦农场。

牛田洋后来因毛泽东同志的“五七指示”而名噪一时,文革时有“北有珍宝岛,南有牛田洋”之称。

牛田洋现有湿地植物268种,每年在此栖息的候鸟水鸟达5万只以上,其中多种属国家一、二级重点保护鸟类,还有部分世界濒危物种。

2004年还被联合国批准为中国首个GEF湿地国际示范区,并即将成为汕头市三大经济带中的“生态经济带”的启动点。

牛田洋位于汕头市西郊,被前外交部长李肇星称为第二故乡,现是广州军区旗下的一个军事基地。

上世纪60年代初期,人民解放军响应毛泽东主席的号召,开进牛田洋围垦造田。

四十余年来,这片热土既创造过亩产粮食1190斤的奇迹,也有过强台风来袭,553名年轻战士、学生护堤捐躯的悲壮事件,更有着退田还渔,两万多亩池塘虾欢蟹肥的当代传奇。

如今的牛田洋,有绿树葱葱的十里景观长堤,有“落霞与白鹭齐飞”的湿地自然保护区景色。

更多介绍:

1.读黄建斌报告文学《牛田洋风潮》:

/wxpl/2009/2009-09-20/77202.html

2.牛友博客:http://blog.16

/zhny728@126/blog/#pn3

3.中国外交官的特殊熔炉:/NEWS/shownews.asp?id=30522

4.南方日报凭吊牛田洋:/html/2008-

12/06/content_6707691.htm

5.百度百科:/view/1270831.htm

6.广州电视台风雨牛田洋:/u80/v_MTYzMDQ2MjE.html。