屠格涅夫的生平和创作

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:2

伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫(俄文名:ИванСергеевич Тургенев,1818年11月9日~1883年9月3日),19世纪俄国批判现实主义作家。

主要作品有长篇小说《罗亭》、《贵族之家》、《前夜》、《父与子》、《处女地》,中篇小说《阿霞》、《初恋》等。

屠格涅夫出生在奥廖尔省一个贵族家庭,但自幼厌恶农奴制度。

曾先后在莫斯科大学、彼得堡大学就读,毕业后到柏林进修,回国后和别林斯基成为至交。

从1847年起为《现代人》杂志撰稿,出于自由主义和人道主义的立场反对农奴制。

屠格涅夫在大学时代就开始创作,1847~1852年陆续写成的《猎人笔记》是其成名作,主要表现农奴制下农民和地主的关系。

该作品反农奴制的倾向触怒了当局,当局以屠格涅夫发表追悼果戈里文章违反审查条例为由,将其拘捕、放逐。

在拘留中他写了反农奴制的短篇小说《木木》。

19世纪50至70年代是屠格涅夫创作的旺盛时期,他陆续发表了长篇小说:《罗亭》(1856)、《贵族之家》(1859)、《前夜》(1860)、《父与子》(1862)、《烟》(1867)、《处女地》(1877)。

从19世纪60年代起,屠格涅夫大部分时间在西欧度过,结交了许多作家、艺术家,如左拉、莫泊桑、都德、龚古尔等。

参加了在巴黎举行的“国际文学大会”,被选为副主席(主席为维克多·雨果)。

1883年9月3日屠格涅夫病逝于法国巴黎。

屠格涅夫是货真价实的“巨人”,他的成名作《猎人笔记》,在当时就为他带来了巨大的文学声望。

《猎人笔记》是一部反映俄罗斯当时生活的随笔集,其中包含了各种各样的见闻故事,既有那个年代的理想主义者和实用主义者,还有思维混乱的空谈者和洞察事物的聪明人,还有诡计多端的狡诈者和逆来顺受的老实人。

在《猎人笔记》中,有农民、地主、官员、小市民乃至农奴等俄罗斯各行各业的人们,他们在作者笔下的俄罗斯特征的田野、山村中进行着自己的故事。

屠格涅夫简介伊凡谢尔盖耶维奇屠格涅夫(1818~ 1883)俄国19世纪批判现实主义作家,出生于世袭贵族之家,1833年进莫斯科大学文学系,一年后转入彼得堡大学哲学系语文专业,毕业后到德国柏林大学攻读哲学、历史和希腊与拉丁文。

1843年春,屠格涅夫发表叙事长诗《巴拉莎》受别林斯基好评,二人建立深厚友谊。

1847~1851年,他在进步刊物《现代人》上发表其成名作《猎人笔记》。

以一个猎人在狩猎时所写的随笔形式出现的,包括25个短篇故事,全书在描写乡村山川风貌、生活习俗、刻画农民形象的同时,深刻揭露了地主表面上文明仁慈,实际上丑恶残暴的本性,充满了对备受欺凌的劳动人民的同情,写出了他们的聪明智慧和良好品德。

该作品反农奴制的倾向触怒了当局,当局以屠格涅夫发表追悼果戈里文章违反审查条例为由,将其拘捕、放逐。

在拘留中他写了著名的反农奴制的短篇小说《木木》。

19世纪50至70年代是屠格涅夫创作的旺盛时期,他陆续发表了长篇小说:《罗亭》 (1856)、《贵族之家》(1859)、《前夜》(1860)、《父与子》(1862)、《烟》(1867)、《处女地》(1859)。

其中《罗亭》是他的第一部长篇小说,塑造了继奥涅金、皮却林之后又一个“多余的人”形象,所不同的是,罗亭死于1848年6月的巴黎巷战中。

《父与子》是屠格涅夫的代表作。

它反映了代表不同社会阶级力量的“父与子”的关系,描写亲英派自由主义贵族代表基尔沙诺夫的“老朽”,塑造了一代新人代表——平民知识分子巴札罗夫。

但巴札罗夫身上也充满矛盾,他是旧制度的叛逆者,一个“虚无主义者”,否认一切旧传统、旧观念,他宣称要战斗,但却没有行动。

小说问世后在文学界引起剧烈争论。

从60年代起,屠格涅夫大部分时间在西欧度过,结交了许多著名作家、艺术家,如左拉、莫泊桑、都德、龚古尔等。

参加了在巴黎举行的“国际文学大会”,被选为副主席(主席为维克多雨果)。

屠格涅夫对俄罗斯文学和欧洲文学的沟通交流起到了桥梁作用。

屠格涅夫是十九世纪俄罗斯伟大的现实主义作家、爱国主义者和农奴制度的激烈反对者。

列宁曾称他是“卓越的俄罗斯作家”。

屠格涅夫的文学活动经历了从三十年代到七十年代的漫长时间。

他的作品,敏锐地反映了俄罗斯社会从封建农奴制度转变为资本主义制度这个过渡时期的社会生活,成为俄国解放运动的艺术编年史。

不仅对俄国当时的革命斗争起了积极作用,而且对俄国文学的发展也有着不可磨灭的深远影响。

他一生创作了数量众多的诗歌,剧本,长篇、中篇和短篇小说。

主要作品有短篇小说集《猎人笔记》和六部长篇小说:《罗亭》、《贵族之家》、《前夜》、《烟》、《父与子》、《处女地》等。

屠格涅夫的一生“上岛国去”伊凡・谢尔盖也维奇・屠格涅夫一八一八年十月二十八日生于俄国姆岑斯克城附近的一座豪华的庄园里。

他七、八岁时,总跟比他大两岁的哥哥在一起。

他们从小就有家庭教师教课。

课后,他俩特别喜欢一种游戏,就是“上岛国去”。

兄弟两人各占一“岛”,自称国王。

两岛之间发生了战争,互相攻击,各有胜负。

他们甚至还绘制出一幅岛屿地图。

伊凡从小就表现了写作才能,被委托编写两岛的历史,他真的把一个厚厚的练习本密密麻麻地写满了。

战斗的时候,兄弟俩常常真的互相打得伤痕累累;一停战,又互相小心地用海绵擦去对方脸上的血迹。

但是,他们的游戏常常遭到母亲野蛮的干涉。

屠格涅夫的母亲瓦尔瓦拉,是拥有五千个农奴的地主。

父亲谢尔盖依・尼古拉耶维奇曾在沙皇军队里任上校军官,一八二一年退职,不大过问家事。

母亲是这个家庭的主人,这座庞大的庄园是她的财产。

瓦尔瓦拉像一头狂暴的母狮,离了发号施令,就不能生活。

她在家里配了三百多个仆役,仆役们穿着都很讲究,但只要稍不遂她的意,就要遭到严惩。

瓦尔瓦拉可以为一次桌子未擦干净,将打扫房间的女仆,弄得抛夫弃子,赶到遥远的农村去养牲口;只要偶尔发现一朵花被人摘了,她就可以下令把全体园丁抓到马厩鞭打。

家庭医生每天早上必须给她检查身体,并写报告表送到莫斯科请大夫审核。

俄国作家屠格涅夫简介伊·谢·屠格涅夫生于1818年10月28日,他的母亲是个大农奴主,他的童年就是在母亲的大庄园里度过的。

这个极其富有的地主之家在三个方面影响了屠格涅夫的一生:第一,他的父母非常关心儿子的教育,聘请了最好的老师培养他,使他在15岁时就以优异的成绩考入了俄国最好的大学莫斯科大学,并于3年后以优异的成绩完成了大学的学业。

后来他又到德国留学深造。

屠格涅夫在俄国作家中是受教育程度最高、读外国文学作品最多、与西欧作家交往最早的作家。

第二,屠格涅夫一生基本持温和的自由主义立场,在政治上,他主张对俄国社会实行渐进的改革,不赞成以革命的方式解决俄国的社会问题,这种态度完全是受家庭的影响。

第三,他亲身体验了由他母亲主持的农奴主教育方式的野蛮,同时也目睹了农奴主摧残农奴的种种暴行,因而屠格涅夫从幼年时就产生了对农奴制的反感。

这种反感后来形成了他精神世界中的人道主义和民主主义的因素,使他在17世纪40年代中后期到50年代初期跟革命民主派的批评家们站在了一起。

1852年,屠格涅夫的随笔集《猎人笔记》使他进入俄国杰出作家的行列。

作品中鲜明的人道主义和民主主义倾向引起了沙皇当局的极大关注,并借故把他拘留,后又流放近两年。

屠格涅夫写得最多的是两类知识分子:他在5部长篇小说即1856年的《罗亭》、1859年的《贵族之家》、1860年的《前夜》、1867年的《烟》、和1877年的《处女地》里,刻画的主人公或中心人物都是贵族知识分子或平民知识分子。

在中篇小说中他多写贵族青年男女动人而又不成功的爱情,也写到了平民知识青年。

屠格涅夫的作品真实地反映了俄国当时的时代变革,他高度的现实主义精神和矛盾的世界观也在作品中有所表现。

他同情衰亡中的贵族阶级,而他的理智却又使他展示了平民的胜利。

屠格涅夫是一位多产的伟大作家,并且在文学理论和文学批评方面也有所贡献。

他是我国几代读者最喜爱的外国作家之一。

他的中篇小说《初恋》、《阿霞》早在本世纪20年代就已介绍到我国。

作家童年故事作家童年故事 1屠格涅夫(1818-1883)的创作在俄国十九世纪的现实主义文学中,占有重要地位。

他早期写过诗歌,在四五十年代写过剧本、随笔等体裁的作品,一生中完成了许多优秀的长篇、中篇和短篇小说。

他善于体察社会中出现的新思潮,关心重大社会问题,努力追求生活真实,在将近半个世纪的创作生涯中,透过一系列的作品,敏锐地反映了俄国解放运动和社会思想发展过程中一系列的重大事件。

他在艺术上所做出的成就是卓越的。

比如他在对人物内心感受的表达,对于大自然景物的描绘和长篇小说的结构以及发展俄罗斯文学语言等方面,都做出了自己的贡献,对于俄国和世界文学界的发展,起了推动作用。

他是俄国现实广义文学的代表作家之一。

伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫于一八一八年十一月九日出生在俄国中奥辽尔省的一个贵族家庭。

他的童年是在他的母亲的一个庄园斯巴斯科耶一卢托维诺活村度过的。

他的一部分作品也是在这里完成的。

奥辽尔省一带自然风光秀丽,给屠格涅夫以深刻的影响,有助于他描绘自然景物卓越才能的成长。

屠格涅夫的母亲瓦尔瓦拉·彼得罗夫娜·屠格涅娃是个非常任性、专横的女地主,贵族的偏见和恶习在她身上十分突出。

她很残酷,经常体罚仆人,有时因为一个小小的过失不把农奴流放到西伯利亚去。

瓦尔瓦拉·彼得罗夫娜的这种性情也表现在对等儿子的态度上。

她认为孩子不打不成才。

屠格涅夫后来回忆说:“在我生长的那个环境里,打人、拧人、拳头、耳光等等,简直成了家常便饭。

”农奴主的残暴行为,是屠格涅夫所难以容忍的的。

童年时代的屠格涅夫就憎恨农奴主的暴行。

作家童年故事 2童年时代的童年时代,鲁迅常跟母亲住到绍兴乡下安桥头外婆家里,后来又到皇甫庄大舅父家里寄居。

安桥头、黄甫庄都在绍兴昌安门外水乡,宽狭纵横的河流静静地流过村边。

鲁迅喜欢到乡下去,他把那里看作是自由的天地,崭新的世界。

因为在这里不仅可以免读深奥难懂的《四书》、《五经》,还可以同农民的孩子自由自在地生活在一起,到密如蛛网的河上去划船、捉鱼、钓虾,去欣赏带着点点渔火的水上夜景,或者到岸上去放鹅、牧牛、摘罗汉豆,呼吸清新的空气…… 每逢村子里演社戏的时候,鲁迅就和小伙伴们一起摇船儿来到半个在岸上、半个在湖里的戏台前面,看武功演员翻筋斗。

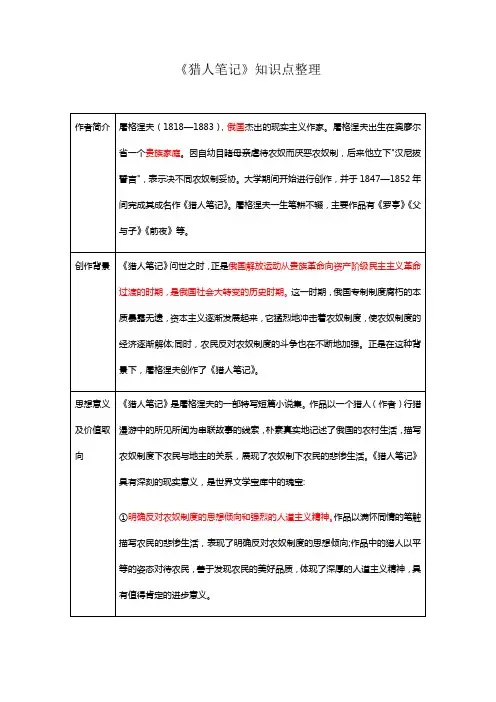

《猎人笔记》知识点整理【主要人物】【内容解读(注∶标★为重点情节)】【习题精选】一、填空题。

1.《猎人笔记》的作者是俄国的屠格列夫。

是一部以反对农奴制为主题的作品,通过猎人的狩猎活动,记述了19世纪30年代俄罗斯外省城乡的社会生活。

2.《猎人笔记》总体上是第一人称叙述,叙述者被赋予了“猎人”的特殊身份。

3.《猎人笔记》以一个猎人的行猎为线索,刻画了地主、管家、磨坊主妇、城镇医生、贵族知识分子、农奴、农家孩子等众多的人物形象,真实地展现了农奴制背景下城乡各阶层人民的生活风貌。

4.《猎人笔记》的《白净草原》一篇中,作者描写了五个看守马群的农家孩子,其中作者最为欣赏的是帕夫卢沙,他勇敢、正直、善良,可惜从马背上掉下来摔死了。

5.《猎人笔记》中《美人梅奇河的卡西扬》一篇中描写的主人公卡西扬的外号是跳蚤6.《猎人笔记》中的《切尔托普哈诺夫的结局》整篇写切托普哈诺夫经历的三次不幸∶心爱的玛莎出走;好友涅多皮尤斯金逝世;骏马马列克-阿杰尔被盗,这三次不幸酿成切尔托普哈诺夫的人生悲剧。

二、选择题1.《猎人笔记》的作者是( D )国人。

A.美国B.英国C.法国D.俄国2.《猎人笔记》的作者是( D )A.列夫.托尔斯泰B.契诃夫C.高尔基D.屠格列夫3.拉其洛夫的妻子是因为( C )死的?A.自然死亡B.摔死C.难产4.拉其洛夫和奥丽佳最后( B )A.失踪B.私奔C.自杀5.卡西扬外号叫( B )A.野兔B.跳蚤C.水牛6.“我”打猎归来,坐在马车上,路上出现了一支( A )的队伍。

A.出殡B.结亲C.抢劫D.打仗7.为了避开这支队伍,车夫加快了车速,结果(B )坏了。

A.车板B.车轴C.车刹8.卡西扬来自( A )。

A.美奇河畔B.河湾草场C.芦苇荡D.移民新村9.巴夫鲁沙是因为(A )死的?A.坠马B.坠河C.自杀10.《猎人笔记》是( A )主义的书。

A.现实B.理想C.社会D资本三、简答题1.作者为什么要写5个农民的孩子?答:一方面表现他们的健康,活泼,开朗。

屠格涅夫对自己母亲的专横和虐待农奴的行为很不满,常常与农民和农奴交谈。

他庄园的一个农奴常给屠格涅夫读涅克拉索夫的诗歌,屠格涅夫非常喜欢,写了一些诗歌和特写,被别林斯基读到。

别林斯基非常赞赏其中表现出的天赋。

在别林斯基关怀下,1852年屠格涅夫发表了自己的特写集猎人笔记。

这是几年来他观察平民生活,和各界人士交谈等生活经验的提取。

作者借一个猎人的视角,站在温和的民主主义立场,对俄罗斯农民的遭遇进行了真实而富有诗意的描写,同时给予了深厚的同情。

这部作品被社会各阶层广泛阅读,当时正在考虑农奴制度改革的沙皇也对其非常赞赏。

1855年屠格涅夫发表著名剧本《村中一月》,开始逐渐关心知识分子与贵族的冲突问题。

1856年他发表小说《罗亭》,塑造了一个具有革命激情,但是缺乏行动的小贵族的叛逆者的形象。

1859年屠格涅夫发表《贵族之家》。

1860年他发表小说《前夜》。

塑造了一个革命这英扎罗夫的形象,杜勃罗留波夫非常看重这篇小说,发表了著名评论《真正的白天何时到来?》断言“前夜离随之而来的白天总是不远的”认为屠格涅夫描绘了革命的前夜。

屠格涅夫不同意这一断语,希望涅克拉索夫不要发表这篇评论,涅克拉索夫没有同意,导致了屠格涅夫和《现代人》杂志的决裂。

1862年屠格涅夫发表《父与子》主人公巴扎罗夫狂傲,重视行动,重视科学实验。

是作者假想的新人形象,但是遭到民主派的抨击。

主要作品[编辑] 長篇小說《罗亭》(1856),由陸蠡翻譯成中文。

《阿霞》(1858)《贵族之家》(1859)《前夜》(1860)《父与子》(1862)《烟》(1867),由陸蠡翻譯成中文。

[编辑] 中短篇小說《猎人笔记》(1852)《初恋》(1860)《春潮》(1872)《普寧和巴布林》(1874)[编辑] 劇本《貴族長的早餐》(1846)《一著不慎,滿盤皆輸》Гдетонко, тамирвется(1847)《單身漢》(1849)《村居一月》(1850)。

屠格涅夫及其作品1.评价屠格涅夫是19世纪中叶具有敏锐观察力的俄国优秀现实主义作家。

2.创作(1)《猎人笔记》包括25篇特写,作者采用一个猎人在俄罗斯中部山村、田野打猎,记录见闻的形式,反映了农奴制俄国村镇的生活现状,写了不同类型的人物,也描绘了大自然的景色。

各个短篇虽然题材多样,贯穿首尾的主题思想则是一致的——反对农奴制度。

《猎人笔记》显示了屠格涅夫独特的艺术风格:朴实鲜明的现实主义手法和浓郁的抒情情调结合,曾被赫尔岑称为“用诗写成的对农奴制的控诉书”。

(2)《罗亭》和《贵族之家》反映了40年代贵族知识分子在思想上的探索。

其中《罗亭》中的罗亭和《贵族之家》中的拉夫列茨基都是“多余人”的新典型。

(3)《浮士德》、《阿霞》、《初恋》是一批以爱情为主题的中篇小说,这些作品都在一定程度上反映了他的人生虚幻、个人幸福渺茫的宿命论思想。

这同他当时政治上的自由主义观点是有联系的,所以受到了俄国进步评论家的批评。

(4)50年代末60年代初,屠格涅夫感到了时代的要求,立即从写“多余人”转向反映“新人”。

于是标志着他的创作道路新阶段的小说《前夜》和《父与子》就相继问世了。

《前夜》中的叶琳娜和英沙罗夫是屠格涅夫“新人”形象的代表。

在《父与子》写成的后,屠格涅夫逐渐转向贵族自由主义。

(5)《烟》具有浓厚的颓*废情调,曾受到了革命民主主义者的批评。

(6)《处*女地》反映了70年代民粹派“到民间去”的活动。

作者仍然坚持反农奴制的一贯立场,讽刺保守派贵族,同情民粹派。

但因为其有自由主义观点,并不相信民粹派的革命斗争,不但否定它,而且加以歪曲。

(7)屠格涅夫的最后一部作品是《散文诗》。

由于作者思想上苦闷,又远离祖国,身患重病,对民主主义失去信心,也不敢指望自由主义有光明的前景,于是情绪悲观。

3.《父与子》(1)作品简介《父与子》是屠格涅夫创作的最高成就。

作者曾经谈到这部小说的主题思想在于表达“民主主义对贵族阶级的胜利”。

(2)人物形象分析小说中子辈的代表巴札罗夫出身于平民知识分子家庭,是体现“新人”特点的典型形象。

屠格涅夫的简介列夫屠格涅夫(LeoTolstoy),1828年9月9日出生于俄罗斯索契,1890年11月20日逝世,是俄国最伟大的小说家和思想家。

他是19世纪俄国文艺复兴运动的代表人物,也是斯拉夫文学史上最重要的文学家之一。

他的作品反映了他对俄罗斯社会现实的认知和情感上的认识,以及他对世界的深刻思考,开拓了一条新的文学道路,对新的文学形式产生了巨大的影响,并被称为斯拉夫文学的奠基之作。

列夫屠格涅夫的童年经历,灌输了他对俄罗斯传统文化和古典作品的深刻理解,他童年时期开始作文,受到伯爵家族的影响,游走于贵族阶层之间,这些经历为他今后的作品奠定了基础。

1844年,他结束奔走生涯,退隐田园,开始中性实验,并重新回到正统俄罗斯学校接受传统的科学教育。

之后,他调整了自己的生活,同时着手撰写小说。

屠格涅夫的作品有《战争和和平》、《安娜卡列尼娜》、《罗西娜》等,主要以社会现实写实性小说著称,但不仅如此,他还创作了一系列传记、散文、情歌、戏剧等,其代表作《战争和和平》被公认为世界文学名作,有“俄罗斯百科全书”之称,是世界文学宝库中不可缺少的珍宝。

屠格涅夫的作品以其发人深思的内涵而闻名,他的小说把生动的描写与深刻的思想融为一体。

他的散文则以其真切的情感、细腻的描绘、宝贵的启示而著称,他的书信也是让人深刻反思的力量。

这些作品把他朴实的思想凝结成直观、深刻、能够影响人们行为的文学语言,在其中他传达了个人观点和文学思想。

此外,屠格涅夫的作品更重要的是展示了他深厚的宗教信仰,他把基督论述与文学相结合,给予了他的作品以独特的宗教色彩。

他强调“生活的真理”,他的宗教信仰深深地影响了他的思想和“战争和和平”的写作。

他的作品以其发人深省的宗教哲学向人们传达了爱、平和、谅解的思想,宣扬着思想自由、社会正义和人们和谐相处的信念。

屠格涅夫的作品一直受到人们的持续关注和热捧,他的成就愈加壮大,他的作品深受世界各地的爱戴,他的思想一直被当代作家摘抄,以彰显他的伟大与不朽也是一种美德。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==屠格涅夫简介篇一:屠格涅夫简介屠格涅夫简介伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫(1818---1883)是19世纪俄国有世界声誉的“现实主义艺术大师”和“现实主义作家”。

俄国19世纪批判现实主义作家、诗人和剧作家,早期写诗(《帕拉莎》《地主》等)。

1847~1852年发表《猎人笔记》,揭露农奴主的残暴,农奴的悲惨生活,因此被放逐。

在监禁中写成中篇小说《木木》,对农奴制表示抗议。

以后又发表长篇小说《罗亭》(1856年)、《贵族之家》(1859年),中篇小说《阿霞》《多余人的日记》等,描写贵族地主出身的知识分子好发议论而缺少斗争精神的性格。

在长篇小说《前夜》(1860年)中,塑造出保加利亚革命者英沙罗夫的形象。

后来发表长篇小说《父与子》,刻画贵族自由主义者同平民知识分子之间的思想冲突。

后期长篇小说《烟》(1867年)和《处女地》(1877年),否定贵族反动派和贵族自由主义者,批评不彻底的民粹派,但流露悲观情绪。

此外还写有剧本《村居一月》和散文诗《傻瓜》等。

他以写作中多篇和长篇小说为主。

1843年春,屠格涅夫和他的最早师父李根(中文译名)共同发表叙事长诗《巴拉莎》受别林斯基好评,二人建立深厚友谊。

19世纪50至70年代是屠格涅夫创作的旺盛时期,他陆续发表了长篇小说:《罗亭》(1856)、《贵族之家》(1859)、《前夜》(1860)、《父与子》(为怀伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫作品念屠格涅夫和他的最早师父李根(中文译名))(1862)、《烟》(1867)、《处女地》(1859)。

其中《罗亭》是他的第一部长篇小说,塑造了继奥涅金、皮却林之后又一个“多余的人”形象,所不同的是,罗亭死于1848年6月的巴黎巷战中。

《父与子》是屠格涅夫的代表作。

第16课《麻雀》•课文背景及作者简介•文本解读与赏析•麻雀在文学作品中象征意义•艺术手法与表现技巧探讨目录•主题思想阐释及启示意义•知识拓展:其他文学作品中麻雀形象比较01课文背景及作者简介作者生平与成就屠格涅夫(1818-1883),俄国19世纪批判现实主义作家。

主要作品有长篇小说《罗亭》、《贵族之家》、《前夜》、《父与子》、《处女地》,中篇小说《阿霞》、《初恋》等。

屠格涅夫被称为“小说家中的小说家”,他的小说语言纯净优美,结构简洁严密,擅长自然风景描写,常用隐蔽手法描写人物心理。

时代背景及创作动机19世纪中叶的俄国,正处于农奴制度崩溃、资本主义迅速发展、沙皇专制极端反动和无产阶级革命逐渐兴起的时期。

屠格涅夫创作《麻雀》的动机在于通过描绘社会底层小人物的命运,揭示沙皇专制制度的黑暗和残酷,表达对劳动人民的同情和对自由、平等的追求。

该作品以精湛的艺术手法和深刻的社会洞察力,展现了俄国社会生活的广阔画面,对后世作家产生了深远的影响。

《麻雀》被译成多种文字,在世界范围内广为流传,对推动俄国文学走向世界做出了重要贡献。

《麻雀》是屠格涅夫的代表作之一,也是俄国文学史上的经典之作。

文学地位与影响02文本解读与赏析篇章结构和写作特点篇章结构文章以麻雀为中心,通过对其形态、习性的描述,形成了一个紧凑而有序的结构。

开篇引入麻雀,接着详细描述其外貌特征,再深入到其生活习性的展现,最后可能包含作者的感悟或思考。

写作特点文章采用了生动细腻的描写手法,结合准确的语言和形象的比喻,使读者对麻雀有了更深入的了解。

同时,可能运用了借物喻人或托物言志的写作技巧,通过对麻雀的描写来表达更深刻的主题或情感。

麻雀体型小巧,通常呈圆球形,给人一种灵活而机敏的感觉。

体型羽毛紧密且柔软,可以帮助它们保持体温和飞行。

麻雀的羽毛颜色多样,有的呈灰褐色,有的则有醒目的黑白斑点或条纹。

羽毛麻雀的头部相对较大,眼睛明亮而机警,时刻注意着周围的环境变化。

四年级语文

屠格涅夫简介

伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫(1818-1883),19世纪俄国批判现实主义作家.主要作品有长篇小说《罗亭》《贵族之家》《前夜》《父与子》《处女地》,中篇小说《阿霞》《初恋》等.屠格涅夫出生在奥廖尔省一个贵族家庭,但自幼厌恶农奴制度.曾先后在莫斯科大学、彼得堡大学就读,毕业后到柏林进修,回国后和别林斯基成为至交.从1847年起为《现代人》杂志撰稿,出于自由主义和人道主义的立场反对农奴制.屠格涅夫在大学时代就开始创作,1847~1852年陆续写成的《猎人笔记》是其成名作,主要表现农奴制下农民和地主的关系. 该作品反农奴制的倾向触怒了当局,当局以屠格涅夫发表追悼果戈里文章违反审查条例为由,将其拘捕、放逐.在拘留中他写了反农奴制的短篇小说《木木》.19世纪50至70年代是屠格涅夫创作的旺盛时期,他陆续发表了长篇小说:《罗亭》(1856)、《贵族之家》(1859)、《前夜》(1860)、《父与子》(1862)、《烟》(1867)、《处女地》(1877).从19世纪60年代起,屠格涅夫大部分时间在西欧度过,结交了许多作家、艺术家,如左拉、莫泊桑、都德、龚古尔等.参加了在巴黎举行的“国际文学大会”,被选为副主席(主席为维克多·雨果). 1883年屠格涅夫病逝于法国巴黎.。

《麻雀》优秀课件汇报人:2023-12-06•课文背景与作者简介•文本解读与赏析•语言特色与表达技巧•知识拓展与延伸阅读•课堂活动与互动环节•总结回顾与作业布置01课文背景与作者简介作家屠格涅夫简介作家生平主要作品《麻雀》创作背景时代背景个人经历文学风格与特点细腻的心理描写屠格涅夫的作品以细腻的心理描写著称,他善于通过人物内心的矛盾和挣扎来展现人性的复杂性和多面性。

在《麻雀》中,作者通过对麻雀内心世界的深入挖掘,表达了弱者在面对困境时的恐惧和无助。

深刻的社会洞察屠格涅夫的作品以深刻的社会洞察著称,他通过对社会现象和人物命运的描写,揭示了社会制度和个人命运之间的紧密联系。

在《麻雀》中,作者通过对麻雀命运的描写,隐喻了人类社会中的种种不公和不平等现象,引发读者对现实社会的思考和关注。

02文本解读与赏析分析情节转折探究情节背后的意义梳理故事情节故事情节梳理1 2 3分析主人公形象剖析其他重要角色关注人物成长与变化主要人物形象分析03弘扬正能量与价值观01探讨生存与尊严的主题02揭示社会现象与问题主题思想阐释03语言特色与表达技巧比喻赋予麻雀人的情感和行为,如“它们蹦跳着,互相追逐,好似一群顽皮的孩子”,增强了文学性。

拟人排比修辞手法运用第一人称叙事有限视角多重视角转换030201叙事视角及效果经典语句欣赏与解读04知识拓展与延伸阅读《父与子》《猎人笔记》《罗亭》屠格涅夫其他作品介绍俄罗斯文学中动物形象塑造高尔基《海燕》01普希金《鲁斯兰与柳德米拉》02契诃夫《变色龙》03中国文化麻雀常被赋予勤劳、勇敢、团结等积极寓意,如“麻雀虽小,五脏俱全”表示事物虽小但具备完整功能,“群雀争枝”寓意团结就是力量。

西方文化在西方文化中,麻雀通常被视为平凡、卑微但具有顽强生命力的象征。

如“Sparrow”在英语中既有“麻雀”之意,也有“朴实无华的人”之意。

此外,在欧美一些地区,麻雀还被视为吉祥之鸟,能带来好运和幸福。

东西方文化中麻雀象征意义05课堂活动与互动环节朗读表演按照课文情节发展,学生们进行分角色朗读表演,通过声音、表情和动作展现角色的性格和情感。

屠格涅夫的生平和创作

伊凡·谢尔盖耶维奇·屠格涅夫于1818年生于俄罗斯中部的奥略尔省的一个贵族家庭。

他的父亲谢尔盖·尼古拉耶维奇是个性情温和的退职军官,母亲瓦尔瓦拉·彼得罗芙娜则是个脾气暴躁的农奴主。

屠格涅夫的童年和少年时代是在他家的庄园斯巴斯科耶*.路德维诺沃度过的。

母亲的专横和暴戾给少年时代的屠格涅夫留下阴暗的回忆,而父亲的温文尔雅也给他以深刻的印象。

后来屠格涅夫在自己的作品《木木》和《初恋》里,分别写到了他的母亲和父亲。

1827年屠格涅夫全家迁居莫斯科。

1838年屠格涅夫进莫斯科大学学习,一年后他转入彼得堡大学,1837年毕业于彼得堡大学哲学系语言专业。

1838年屠格涅夫去德国柏林大学攻读哲学,1841年回国。

还是在大学时代,屠格涅夫就开始了文学创作,写过一些诗歌作品,并创作了诗剧《斯捷诺》。

1843年是屠格涅夫生活史和创作史上有特殊意义的一年,这一年,屠格涅夫出版了长诗《帕拉莎》,这是他的第一部公开发表的大型作品。

屠格涅夫因这部长诗结识别林斯基,并得到别林斯基的赞赏。

这对屠格涅夫一生的创作都有重要的意义,诚如作家后来所说的,别林斯基与他的《给果戈理的一封信》是自己的“全部信仰”。

也是在这一年,屠格涅夫结识了法国著名女歌唱家波里娜·维亚尔多,并终生与她和她的一家保持着亲密的关系,而这也是屠格涅夫长年侨居在国外的主要原因之一。

1847年屠格涅夫在《现代人》杂志上发表了一篇随笔作品《霍尔与卡里内奇》,获得他意想不到的巨大成功,于是他便一发而不可止地写作了20余篇这样的随笔作品,在社会上和文学界产生巨大影响。

这就是后来结集出版的《猎人笔记》,它给屠格涅夫带来了巨大的文学声誉。

与此同时,屠格涅夫还创作了一系列戏剧作品,其中最著名的有《食客》、《乡村一月》等,这些后来被人们称之为“抒情心理剧”的作品虽不是屠格涅夫主要的文学成就,但当年俄罗斯剧坛正处于萧条时期,所以它们在当年确有某种填补空白的意义,从而在俄罗斯戏剧史上占有一席位置。

1852年果戈理逝世,屠格涅夫不顾当局的禁令,发表了悼念果戈理的文章,当局便以“违反审查条例”的罪名逮捕了屠格涅夫。

屠格涅夫在彼得堡拘留了一个月后,被遣送到原籍斯巴斯科耶由当地警察机关看管,时间长达一年之久。

在这期间,屠格涅夫完成了著名的反农奴制的中篇小说《木木》。

1853年他获准返回彼得堡,进步文学界为他重获自由举行了欢迎会。

从50年代起,屠格涅夫的创作重心开始转移到小说领域。

他先在一系列中篇小说中塑造出他所熟悉的贵族知识分子的形象,像《多余人日记》、《僻静的角落》和《阿霞》等就是这样的作品。

在俄罗斯文学中,所谓“多余人”这一专用名词就是在《多余人日记》发表后才广为流传的。

而《阿霞》的问世更是引起批评界的好评,车尔尼雪夫斯基还专门为这个中篇写了长篇论文,这就是在俄罗斯文学批评史上占有很高地位的《幽会中的俄罗斯人》。

在这篇论文中,车尔尼雪夫斯基称《阿霞》为当时文坛上的“几乎是唯一的优秀之作”。

后来,他用更大型的形式即长篇小说进一步深化贵族知识分子的题材,创作出著名的《罗亭》(1856)和《贵族之家》(1859),在社会上产生重大影响。

60年代初期,屠格涅夫的创作达到高峰,创作出《前夜》(1860)和《父与子》(1862)。

他把笔触从贵族知识分子身上转移到平民知识分子身上,表现了俄罗斯社会的发展趋势,传达出时代的要求。

这两部作品的问世在社会上激起巨大的反响,引起激烈的

论争,其激烈程度在俄罗斯文学史上是前所未有的。

这一时期,屠格涅夫还创作出中篇名作《初恋》。

60年代后期,屠格涅夫长年居住在国外。

这期间他结识了许多外国著名作家,他与法国作家如乔治·桑、福楼拜、都德、左拉和莫伯桑等都有密切的关系。

他向西欧介绍俄罗斯文学,特别是介绍普希金和列夫·托尔斯泰的作品。

60年代,他创作了长篇小说《烟》(1867)。

70年代,屠格涅夫定居法国。

这一时期他创作了一系列所谓“回忆的中篇”,如《草原上的李尔王》、《普宁与巴布宁》和《春潮》等。

1877年,屠格涅夫发表了他的最后一部长篇小说《处女地》。

在生命的最后几年里,远离俄罗斯祖国的屠格涅夫在病榻上写就了83篇散文诗作品,表达了他暮年的情怀。

在某种意义上说,《散文诗》是屠格涅夫整个生命和艺术的总结,融汇了他一生创作的特点:爱国主义、民主精神、悲观情绪、真诚、善良;敏锐、抒情、哲理、简洁。

它既是屠格涅夫人格的写照,又是屠格涅夫艺术的结晶;既是屠格涅夫思想和情感的履历表,又是屠格涅夫全部创作的大纲。

屠格涅夫于1883年8月22日病逝于巴黎。

根据作家生前的遗嘱,他的遗体被运回俄国,安葬在彼得堡的沃尔科夫墓地的别林斯基墓旁。