1排列图法

- 格式:ppt

- 大小:447.50 KB

- 文档页数:5

质量管理工具—排列图法

排列图也叫主次因果分析图,又称巴氏图或帕累托图。

是意大利经济学家帕累托发明的.他是确定影响产品质量的关键因素的一种工具.排列图反映了“关键的少数和次要的多数”的观点。

1、排列图的特点

(1)按问题的大小进行排列,以便找出关键因素。

排列图按原因或状况分类,把数据从大到小排列,成为一种频率分布.

(2)强调分层分析,问题明确有利于确定问题的次序。

(3)强调用数据说话,每一项都有次数和累计百分比,以数据为根据,有说服力,能反应质量问题.

2、绘制排列图的步骤

(1)收集一定时期的质量数据;

(2)把收集的数据进行分类;

(3)整理数据,做排列计算表。

按分类项目统计频数,计算频数和累计频率,并列表示之。

频率很小的项目可以合并为“其他”排在最后。

(见附表)

调查项目出现的频数频率表

3、绘制排列图

排列图一般有两个纵坐标,几个直方形和一条曲线组成.左边的纵坐标,表示频数;右边的纵坐标,表示累计频率,标度0-100%;横坐标,表示影响质量的各个因素或项目,按各影响因素影响程度的大小,从左至右排列;直方形的高度表示某项影响因素的大小,直方形标明质量问题的名称。

在每个直方形上方右角标出累计值点,连接各点即成由左向右上升的曲线,这条曲线就称为帕累托曲线.

记录必要事项:主要记录图标题、获取数据时间、制图人、制图时间。

4、根据排列图确定各类因素

通常把累计百分数分为三类:

(1)0—80%为A类因素,也即是主要因素;

(2)81%-90%为B类因素,也即是次要因素;

(3)91%-100%为C类因素,也即是一般因素.

例图:

例图-1。

常用的质量评价统计方法1.分层法分层法是质量管理中整理数据的重要方法之一。

分层法是把收集来的原始质量数据,按照一定的目的和要求加以分类整理,以分析质量问题及其影响因素的一种方法。

2.调查表法调查表是为收集数据而设计的图表。

调查表法就是利用统计表进行整理数据和粗略分析原因的一种工具。

其格式多种多样,可根据调查的目的不同,使用不同的调查表。

3.排列图法排列图法又称主次因素分析图,是把影响质量的因素进行合理分类,并按影响程度从大到小的顺序排列,做出排列图,以直观的方法表明影响质量的主要因素的一种方法。

排列图的基本结构:1个横坐标,2个纵坐标,几个直方形和一条曲线构成。

(1)针对某一问题收集一定时期的资料。

(2)将数据按一定分类标志进行分类整理,从大到小依次排列,并计算出各类项目的频数、累计频率。

(3)按一定的比例画出两个纵坐标和一个横坐标。

横坐标表示影响质量的因素,左边纵坐标表示频数,右边纵坐标表示累计频率。

(4)按种类影响因素的程度的大小,依次从左到右在横坐标上画出直方块,其高度表示该项目的频数,并写在直方块上方。

(5)按右纵坐标的比例,在直方块中问的上方标出累计频率,从原点开始连接各点,画出的曲线就是巴雷特曲线。

应用排列图的注意事项:(1)通常把因素分为A、B、C三类。

在累计频率80%与90%两处画2条横线,把图分成三个区域,累计频率在80%以内的诸因素是主要因素(A类),累计频率在80%~90%的是次要因素(B类),90%以上的为一般因素。

(2)主要因素不能太多,一般找出主要因素一二项为宜,最多不超过三项。

若找出主要因素过多,须考虑重新进行因素的分类。

(3)适当合并一般因素。

不太重要因素可以列出很多项,为简化作图,可把这些因素合并为"其他"项,放在横坐标的末端。

(4)在采取措施之后,为验证效果,要重新画巴雷特图,以便进行比较。

4.因果分析图因果分析图又称特性因素圈、树枝图、鱼刺图。

常用的质量统计分析方法常用的数理统计方法有七种,包括分层法、排列图法、因果分析图法、相关图法、统计分析表法、直方图法和控制图法。

1.分层法(又称分类法)。

分层法是将收集来的数据根据不同的目的,按其性质、来源、影响因素等加以分类和分层进行研究的方法。

它是分析影响质量原因的一种重要方法。

它的作用是,可以使杂乱的数据和错综复杂的因素系统化、条理化,从而找到主要问题,采取相应的措施。

分层的目的主要是为了分清责任找出原因。

应用分层法研究影响质量因素时,可先对操作者、机器、材料、方法、测量、环境和时间等方面进行分层,然后在小范围内再分层。

2.排列图法。

排列图法又称主次因素分析图法。

它是找出影响产品质量主要因素的一种简单而有效的方法。

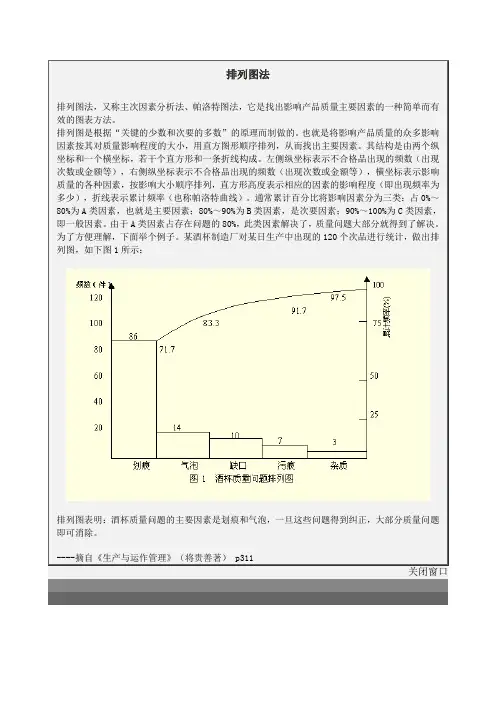

图11-4 金笔不合格原因排列图排列图是根据"关键的少数和次要的多数"的原理而制作的。

也就是把影响产品质量的因素或项目,按其对质量影响程度的大小,顺序排列起来,就形成排列图。

它的作用是能从多因素中找出关键因素,从而确定从何处人手解决问题。

其结构是由两个纵坐标、一个横坐标,几个直方形和一条曲线所组成。

左纵坐标表示产品频数(产品出现的次数),即不合格品体数;右纵坐标表示频率(产品出现的次数和总的次数之比),即不合格品累计百分数;横坐标表示影响产品质量的各个因素或项目,按影响质量程度的大小从左至右依次排列;每个直方形的高度表示该因素影响的大小;曲线上每点的高度表示该因素累计百分数的大小,该曲线又称为巴雷特曲线。

为了利用排列图较准确地找到影响产品质量的主要因素,通常把曲线的累计百分数分为三级作为判断标准,与此三级相对应的因素就分为三类:(1)累计百分数在0-80%为A类,在这一区间的因素是(主要因素,其中占累计百分数50-80%区间的因素)关键因素,一般这种关键因素有一两个,是解决问题的入手处;(2)累计百分数在80一90%的为B类,是次要因素;(3)累计百分数在90一100%的为C类,这一区间的因素是一般影响因素。

质量管理中常用的统计分析方法在西方,“统计”(statistics)一词是由“国家”(state)一词演化而来的.它的意思是指收集和整理国情资料、信息的一种活动.随着现代科学技术的飞速发展,统计方法得到了日益广泛和深入的应用,对人类认识和改造世界产生重大影响。

质量管理中,无论何时、何处都会用到数理统计方法,而且这些统计方法所表达的观点对于质量管理的整个领域都有深刻的影响。

那么统计方法是什么呢?——所谓统计方法,是指有关收集、整理、分析和解释统计数据,并对其所反映的问题做出一定的结论的方法.它的用途有以下几个方面:提供表示事物特征的数据(如平均值、方差、极差等);比较两事物的差异;分析影响事物变化的因素(如因果图、分层法等);分析事物之间的相关关系;研究取样和试验方法,确定合理的试验方案,发现质量问题,分析和掌握质量数据的分布状况和动态变化(如排列图、控制图等);描述质量形成过程(如控制图等)。

在这里应当指出,统计方法是在质量管理中起到的是归纳、分析问题,显示事物的客观规律的作用,而不是具体解决质量问题的方法。

就像医生为病人诊断一样,体温表、血压计、X光透视机、心电图仪、B超仪、核磁共搌仪等仪表器具,只是帮助医生作出正确诊断的工具,其诊断并不等于治疗。

要想治病,还应当吃药打针等。

因此,统计方法也是在质量管理中探索质量症结所在,分析产生质量问题的原因,但要解决质量问题和提高产品质量还需依靠各专业技术和组织管理措施。

一、分层法分层( stratification)法又叫分类法、分组法。

它是按照一定的标志,把搜集到的大量有关某一特定主题的统计数据加以归类、整理和汇总的一种方法。

但在使用中,分层法常与其他统计方法结合起来应用,如分层直方图法、分层排列法、分层控制图法、分层散布图法和分层因果图法等等。

1、应用分层法的步骤:1.0收集数据;1。

1将采集到的数据根据不同的选择分层标志;1。

2分层;1。

3按层分类;1。

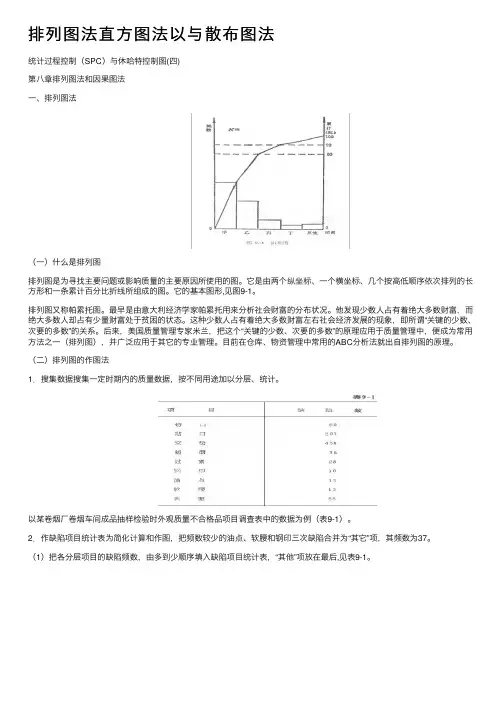

排列图法直⽅图法以与散布图法统计过程控制(SPC)与休哈特控制图(四)第⼋章排列图法和因果图法⼀、排列图法(⼀)什么是排列图排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使⽤的图。

它是由两个纵坐标、⼀个横坐标、⼏个按⾼低顺序依次排列的长⽅形和⼀条累计百分⽐折线所组成的图。

它的基本图形,见图9-1。

排列图⼜称帕累托图。

最早是由意⼤利经济学家帕累托⽤来分析社会财富的分布状况。

他发现少数⼈占有着绝⼤多数财富,⽽绝⼤多数⼈却占有少量财富处于贫困的状态。

这种少数⼈占有着绝⼤多数财富左右社会经济发展的现象,即所谓“关键的少数、次要的多数”的关系。

后来,美国质量管理专家⽶兰,把这个“关键的少数、次要的多数”的原理应⽤于质量管理中,便成为常⽤⽅法之⼀(排列图),并⼴泛应⽤于其它的专业管理。

⽬前在仓库、物资管理中常⽤的ABC分析法就出⾃排列图的原理。

(⼆)排列图的作图法1.搜集数据搜集⼀定时期内的质量数据,按不同⽤途加以分层、统计。

以某卷烟⼚卷烟车间成品抽样检验时外观质量不合格品项⽬调查表中的数据为例(表9-1)。

2.作缺陷项⽬统计表为简化计算和作图,把频数较少的油点、软腰和钢印三次缺陷合并为“其它”项,其频数为37。

(1)把各分层项⽬的缺陷频数,由多到少顺序填⼊缺陷项⽬统计表,“其他”项放在最后,见表9-1。

(2)按表9-1的表头计算累计频数和累计百分⽐。

并填⼊统计表9-2中。

3.绘制排列图绘制排列图的步骤如下:(1)画横坐标,标出项⽬的等分刻度。

本例共七个项⽬。

按统计袤的序号,从左到右,在每个刻度间距下填写每个项⽬的名称,如空松、贴⼝、......、其它。

如图9-2。

(2)画左纵坐标,表⽰频数(件数、全额等)。

确定原点为0和坐标的刻度⽐例,并标出相应数值,本例为100、200、300等等。

(3)按频数画出每⼀项⽬的直⽅图形,并在上⽅标以相应的项⽬频数。

如空松458、贴⼝297等。

(4)画右纵坐标表⽰累计百分⽐。

第一节质量统计基本知识一、质量数据的收集方法(一)全数检验全数检验是对总体中的全部个体逐一观察、测量、计数、登记,从而获得对总体质量水平评价结论的方法。

(二)随机抽样检验抽样检验是按照随机抽样的原则,从总体中抽取部分个体组成样本,根据对样品进行检测的结果,推断总体质量水平的方法。

抽样的具体方法有:1.简单随机抽样简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样,是对总体不进行任何加工,直接进行随机抽样,获取样本的方法。

适用于——总体差异不大,或对总体了解甚少的情况。

2.分层抽样分层抽样又称分类或分组抽样,是将总体按与研究目的有关的某一特性分为若干组,然后在每组内随机抽取样品组成样本的方法。

优点——对每组都有抽取,样品在总体中分布均匀,更具代表性。

适用于——总体比较复杂的情况。

工程质量控制用于:①研究混凝土浇筑质量时,可以按生产班组分组、或按浇筑时间(白天、黑夜;或季节)分组、②按原材料供应商分组后,再在每组内随机抽取个体。

3.等距抽样等距抽样又称机械抽样、系统抽样,是将个体按某一特性排队编号后均分为n组,这时每组有K=N/n个个体,的方法。

如在流水作业线上每生产100件产品抽出一件产品做样品,直到抽出n件产品组成样本。

4.整群抽样整群抽样一般是将总体按自然存在的状态分为若干群,并从中抽取样品群组成样本,然后在中选群内进行全数检验的方法。

如对原材料质量进行检测,可按原包装的箱、盒为群随机抽取,对中选箱、盒做全数检验;每隔一定时间抽出一批产品进行全数检验等。

由于随机性表现在群间,样品集中,分布不均匀,代表性差,产生的抽样误差也大,同时在有周期性变动时,也应注意避免系统偏差。

5.多阶段抽样多阶段抽样又称多级抽样。

上述抽样方法的共同特点是整个过程中只有一次随机抽样,因而统称为单阶段抽样。

但是当总体很大时,很难一次抽样完成预定的目标。

多阶段抽样是将各种单阶段抽样方法结合使用,通过多次随机抽样来实现的抽样方法。

如检验钢材、水泥等质量时,可以对总体1万个个体按不同批次分为100群,每群100件样品,从中随机抽取8群,而后在中选的8群中的800个个体中随机抽取100个个体,这就是整群抽样与分层抽样相结合的二阶段抽样,它的随机性表现在群间和群内有两次。

品质管理培训系列之九排列图的作法理解重点:品质七手法之一(排列图的作法)一、排列图的基本概念质量为题是以质量损失(不合格项目和成本)的形式表现出来的,大多数损失往往是由几种不合格引起的,而这几种不合格又是少数原因引起的。

因此,一旦明确了这些“关键的少数”,就可消除这些原因,避免由此所引起的大量损失。

用排列图法,我们可以有效地实现这一目的。

排列图是为了对发生频次从最高到最低的项目进行排列而采用的简单图示技术。

排列图是建立在巴雷特原理的基础上,主要的印象往往是由少数项目导致的,通过区分最重要的与较次要的项目,可以用最少的努力获取最佳地改进效果。

在质量管理领域,美国的朱兰博士运用洛伦兹的图表法将质量稳地分为“关键的少数”和“次要的多数”,并将这种方法命名为“巴雷特分析法”。

朱兰博士指出,在许多情况下,多数不合格及其引起的损失是由相对少数的原因引起的。

排列图按下降的顺序显示出每个项目(例如不合格项目)在整个结果中的相应作用。

相应的作用可以包括发生次数、有关每个项目的成本或影响结果的其他指标。

用矩形的高度表示每个项目相应的作用大小,用累计频数表示各项目的累计作用。

(一)制作排列图的步骤第一步,确定所要调查的问题以及如何收集数据。

1.选题,确定所要调查的问题是哪一类问题,如不合格项目、损失金额、事故等等。

2.确定问题调查的期间,如自3月1日至4月30日止。

3.确定哪些数据是必要的,以及如何将数据分类,如:或按不合格类型分,或按不合格发生的位置分,或按工序分,或按机器设备分,或按操作者分,或按作业方法分等等。

数据分类后,将不常出现的项目归到“其他”项目。

4.确定收集数据的方法,以及在什么时候收集数据,通常采用检查表的形式收集数据。

第一步,选题,确定质量特性。

第二步,设计一张数据记录表。

第三步,将数据填入表中,并合计。

第四步,制作排列图用数据表,表中有各项不合格数据,累计不合格数,各项不合格所占百分比及累计百分比。

质量管理常用的七种统计方法日本质量管理专家石川馨博士将全面质量管理中应用的统计方法分为初级、中级、高级三类,本节将要介绍的七种统计分析方法是他的这种分类中的初级统计分析方法。

日本规格协会10年一度对日本企业推行全面质量管理的基本情况作抽样统计调查,根据1979年的统计资料,在企业制造现场应用的各种统计方法中,应用初级统计分析方法的占98%。

由此可见,掌握好这七种方法,在质量管理中非常之必要;同时,在我国企业的制造现场,如何继续广泛地推行这七种质量管理工具(即初级的统计分析方法),仍然是开展全面质量管理的重要工作。

一、排列图排列图法又叫帕累特图法,也有的称之为ABC分析图法或主项目图法。

它是寻找影响产品质量主要因素,以便对症下药,有的放矢进行质量改善,从而提高质量,以达到取得较好的经济效益的目的。

故称排列法。

由于这种方法最初是由意大利经济学家帕累特(Pareto)用来分析社会财富分布状况的,他发现少数人占有社会的大量财富,而多数人却仅有少量财富,即发现了“关键的少数和次要的多数”的关系。

因此这一方法称为帕累特图法。

后来美国质量管理专家朱兰(J.M.Juran)博士将此原理应用于质量管理,作为在改善质量活动中寻找影响产品质量主要因素的一种方法.在应用这种方法寻找影响产品质量的主要因素时,通常是将影响质量的因素分为A、B、C三类,A类为主要因素,B类为次要因素,C 类为一般因素。

根据所作出的排列图进行分析得到哪些因素属于A类,哪些属于B类,哪些属于C类,因而这种方法又把它叫做ABC分析图法。

由于根据排列图我们可以一目了然地看出哪些是影响产品质量的关键项目,故有的亦把它叫主项目图法。

所谓排列图,它是由一个横坐标、两个纵坐标、几个直方形和一条曲线所构成的图。

其一般形式如图1所示,其横坐标表示影响质量的各个因素(即项目),按影响程度的大小从左到右排列;两个纵坐标中,左边的那个表示频数(件数、金额等),右边的那个表示频率(以百分比表示);直方形表示影响因素,有直方形的高度表示该因素影响的大小;曲线表示各影响因素大小的累计百分数,这条曲线称为帕累特曲线。