金属的费米-- 索末菲电子理论

- 格式:ppt

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:39

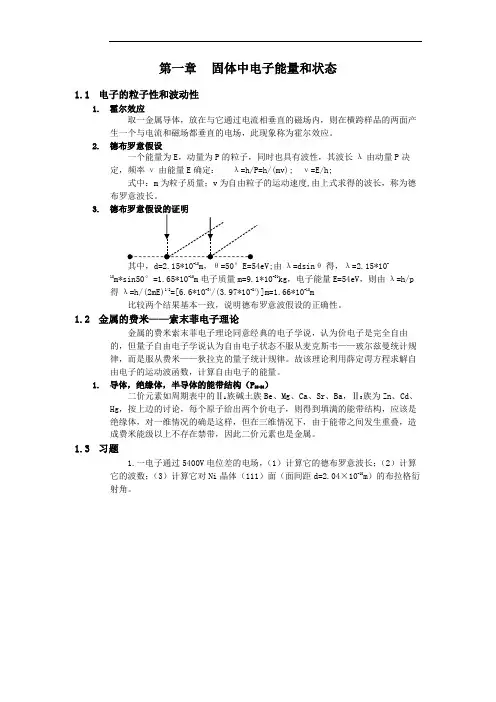

第一章固体中电子能量和状态1.1电子的粒子性和波动性1.霍尔效应取一金属导体,放在与它通过电流相垂直的磁场内,则在横跨样品的两面产生一个与电流和磁场都垂直的电场,此现象称为霍尔效应。

2.德布罗意假设一个能量为E,动量为P的粒子,同时也具有波性,其波长λ由动量P决定,频率ν由能量E确定:λ=h/P=h/(mv); ν=E/h;式中:m为粒子质量;v为自由粒子的运动速度,由上式求得的波长,称为德布罗意波长。

3.其中,d=2.15*10-10m,θ=50°E=54eV;由λ=dsinθ得,λ=2.15*10-10m*sin50°=1.65*10-10m电子质量m=9.1*10-31kg,电子能量E=54eV,则由λ=h/p得λ=h/(2mE)1/2=[6.6*10-34/(3.97*10-24)]m=1.66*10-10m比较两个结果基本一致,说明德布罗意波假设的正确性。

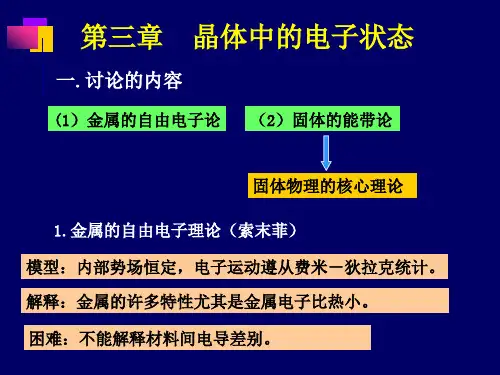

1.2金属的费米——索末菲电子理论金属的费米索末菲电子理论同意经典的电子学说,认为价电子是完全自由的,但量子自由电子学说认为自由电子状态不服从麦克斯韦——玻尔兹曼统计规律,而是服从费米——狄拉克的量子统计规律。

故该理论利用薛定谔方程求解自由电子的运动波函数,计算自由电子的能量。

1.导体,绝缘体,半导体的能带结构(P25-26)二价元素如周期表中的ⅡA族碱土族Be、Mg、Ca、Sr、Ba,ⅡB族为Zn、Cd、Hg,按上边的讨论,每个原子给出两个价电子,则得到填满的能带结构,应该是绝缘体,对一维情况的确是这样,但在三维情况下,由于能带之间发生重叠,造成费米能级以上不存在禁带,因此二价元素也是金属。

1.3习题1.一电子通过5400V电位差的电场,(1)计算它的德布罗意波长;(2)计算它的波数;(3)计算它对Ni晶体(111)面(面间距d=2.04×10-10m)的布拉格衍射角。

2.有两种原子,基态电子壳层是这样填充的(1)12、2226、3233;(2)12、2226、3236310、4246410;,请分别写出n=3的所有电子的四个量子数的可能组态。

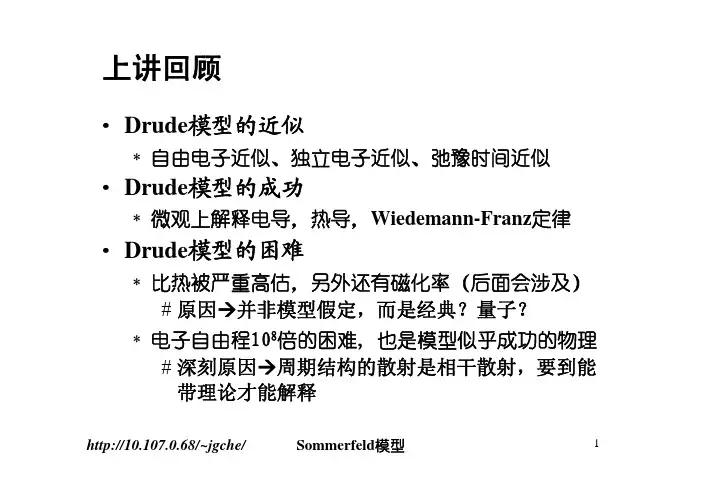

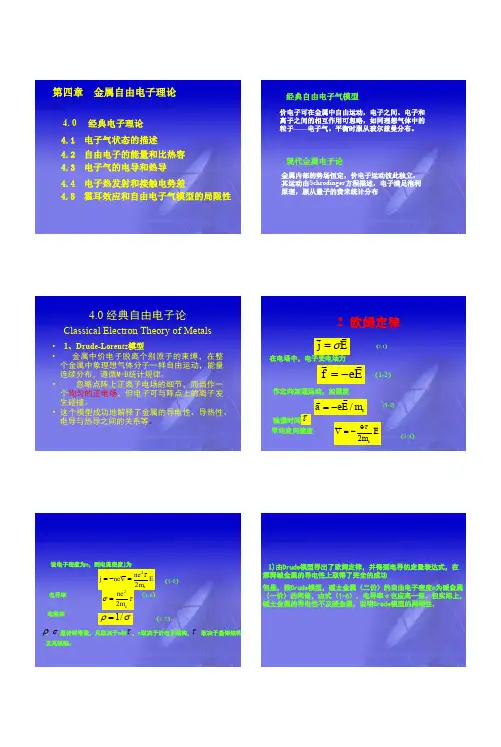

金属自由电子气理论特鲁德电子气模型:特鲁德提出了第一个固体微观理论利用微观概念计算宏观实验观测量自由电子气+波尔兹曼统计→欧姆定律 电子平均自由程+分子运动论→电子的热导率特鲁德(Paul Drude )模型的基本假设11.自由电子近似:传导电子由原子的价电子提供,离子实对电子的作用可以忽略不计,离子实的作用维持整个金属晶体的电中性,与电子发生碰撞。

2.独立电子近似:电子与电子之间的相互作用可以忽略不计。

外电场为零时,忽略电子之间的碰撞,两次碰撞(与离子实碰撞)之间电子自由飞行(与经典气体模型不同,电子之间没有碰撞,电子只与离子实发生碰撞,这一点我们将在能带论中证明是错误的。

)特鲁德(Paul Drude )模型的基本假设23.玻尔兹曼统计:自由电子服从玻尔兹曼统计。

4.弛豫时间近似:电子在单位时间内碰撞一次的几率为1/τ,τ称为弛豫时间(即平均自由时间)。

每次碰撞时,电子失去它在电场作用下获得的能量,即电子和周围环境达到热平衡仅仅是通过与原子实的碰撞实现的。

特鲁德模型的成功之处——成功解释了欧姆定律欧姆定律E j ρ=(或j E σ=),其中E 为外加电场强度、ρ为电阻率、j 为电流密度。

202()1I j nev ne S j E eEt m v v E j m ne eE m v m τρτστρ⎧==-⎪⎧=⎪⎪-⎪⎪=+⇒⇒=⎨⎨⎪⎪==⎪⎪⎩=-⎪⎩2.经典模型的另一困难:传导电子的热容根据理想气体模型,一个自由粒子的平均热量为3/2B k T ,故333(),222A B e U U N k T RT C R T ∂====∂33/29v ph e C C C R R =+=+≈(卡/molK.)但金属在高温时实验值只有6(卡/molK.),即3v C R ≈。

4.2 Sommerfeld 的自由电子论1925年:泡利不相容原理 1926年:费米—狄拉克量子统计 1927年:索末菲半经典电子论抛弃了特鲁德模型中的玻尔兹曼统计,认为电子气服从费米—狄拉克量子统计得出了费米能级,费米面等重要概念,并成功地解决了电子比热比经典值小等经典模型所无法解释的问题。

1956年诺贝尔物理学奖1956年的物理学奖,授予了三位美国科学家,他们曾经在贝尔实验室一起工作,共同研制出世界上第一个晶体管。

他们名字叫威廉·肖克利(William Shockley)、约翰·巴丁(John Bardeen)和沃尔特·布拉坦(Walter Brattain)。

威廉·肖克利(William Shockley,1910—1989),生于伦敦,3岁随父母举家迁往加州。

从事矿业的双亲从小给他灌输科学思想,加上中学教师斯拉特的熏陶,他考入了麻省理工学院(MIT),获固体物理学博士学位后留校任教。

不久,位于新泽西州的贝尔实验室副主任凯利来麻省“挖角”,将肖克利挖走。

二战结束后,贝尔实验室开始研制新一代的电子管,具体由肖克利负责。

他所领导的小组,于1947年底研制成功世界上第一个晶体管。

约翰·巴丁(John Bardeen,1908—1991),出生于美国威斯康星州的麦迪逊市。

1923年进入威斯康星大学麦迪逊分校电机工程系学习,1928年取得学士学位,1929年取得硕士学位。

毕业后留校担任电机工程研究助理。

1930年到1933年期间,巴丁在匹兹堡海湾实验研究所从事地球磁场及重力场勘测方法的研究。

1933年巴丁进入普林斯顿大学,在著名物理学家维格纳(E.P.Wigner,1963年诺贝尔物理学奖获得者)的指导下研究固体物理学。

1935年到1938年期间任哈佛大学研究员,并于1936年获得普林斯顿大学博士学位。

1938年到1941年间,巴丁担任明尼苏达大学助理教授,1941年到1945年在华盛顿海军军械实验室工作,1945年到1951年在贝尔电1话公司实验研究所研究半导体及金属的导电机制、半导体表面性能等问题。

1947年和同事布拉顿一起研制出半导体三极管。

1951年,巴丁由于和肖克利不合,离开贝尔实验室,到伊利诺伊大学香槟分校任教。

在伊利诺斯大学,巴丁帮助制订了超导性和半导体的研究规划,后期的研究兴趣主要集中在低温物理学的理论方面,包括对超流体氦B的研究。

u tΔΔS为平均附加速度:v0.23~2.4 nm电子在发生碰撞前可自由穿过10个晶格。

A. Sommerfeld下,电子的能量和动量不随时间或位置改变,此时可以用: ,其中的方向为平面波的方向,(E)和动量(P)由德布罗意关系表示n 2、n 3是整数。

从上述分析可见,在k 空间,电子的状态是分立的,只允许波矢k 具有确定的分立值。

这样k 可以被解释为量子数。

因此单电子的本征能量亦取分立值。

由于单电子的本征能量为:的区域所允许的k 点(许可态)的数目个电子对许可k 态的占据,简单地由泡利不相容原理态,电子自旋能够取两个可能值:k 空间的电子态密度自由电子气系统的基态T=0K ,N 个自由电子的基态,可从能量最态开始,按能量从低到态两个电子,依次填充个电子,它的空间具有最k F 为半费米球,其。

对于基态,费米球内所有状态都被电子占据,而费米球外的状态全部未被定义为费米球的表面,在基态它把占据态和未N 个自由电子的基态为电子浓度。

相对应的能量称为费米能量:所受到的外力为:由于自由电子的动量与波矢之间的关系:则由牛顿第二定律可知:从上式可以看出,波矢k将随时间变化。

时刻将电场施加到电子气的基态,则在后一时刻费米球中心将移到新的位置:如果不发生碰撞,恒定的外加电场将使k空间中的费米球匀速移动。

由于电子与离子实的碰撞将使电子失τ为迟豫时间,Δk决定电子的漂移速度(平均速度) 。

不同的是,在量子体系中,由于非平衡费米球中与E=0时费米球交叠部分,方向上分布的对称性,对电流没有贡献。

电流来源于原费米球面撞,费米球整体的位移Δk和外力F的关系可由下式给出:为电子的漂移速度。

项为自由电子加速度而项表示碰撞效应项(相当于电子遭受碰撞而引入的摩擦阻力。

作用在一个电子上的洛仑兹力为:数为零,于是:则运动方程为:轴平行于磁场,于是运动方程可写为:其中。

:固体的界面效应和表面效应在金属自由电子模型中,金属内部被假设为均匀势场,离子实提供一个正电背景。