汉语语法研究史

- 格式:doc

- 大小:35.94 KB

- 文档页数:3

现代汉语语法学简史第一节中国语法学的创立——《马氏文通》1898一、作者简介:马建忠二、主要内容:字类系统和句法成分系统先秦两汉时期的古文1、词类系统(字类)实字:名字代字动字静字(形容词、数量词)状字虚字:介字连字助字叹字2、句子成分系统起词:充当主语的词语词:充当谓语的词(内动、外动)止词:充当宾语的词表词:静字充当谓语司词:介词宾语加词:介字与其司词读:小句3、位次系统主次(作起词的名字)宾次(作止词的名字)正次(中心语)偏次(修饰语-------定语)三、对《马氏文通》的评价1、建构了中国最早的语法体系、是中国语言学史上的一座丰碑。

(变附庸为独立、变零散为系统、变议论为科学。

)2、缺陷:模仿痕迹太重(普遍唯理语法阿尔诺、朗斯罗);第二节第一部完备的白话文语法著作—《新著国语文法》1924一、作者简介:黎锦熙1890-1978 真正的语言学家二、主要内容1、句本位语法从动态环境中看语法结构及其功能词类系统名词、代名词实体词动词述说词形容词、副词区别词介词、连词关系词助词、叹词情态词转类铁桥形容词狮子的勇猛名词落花、飞鸟形容词依句辨品离句无品词无定类句位决定了词的性质分类2、句法分析——图解法主要成分:主语和述语连带成分:宾语和补足语外动词同动词工人请我讲演我爱他诚实附加成分:形容的附加语、副词的附加语三、对《新著国语文法》的评价1、第一部白话文语法著作,和马建忠一同被称为中国语法学的奠基人。

2、帮助确立和巩固了白话文的地位,提出了宏大的“句本位”语法体系,建立了一套中心词分析法。

3、句本位不太切合汉语的实际。

汉语的词和句子成分不存在对应关系,词无定类。

(一线制双线制)第三节文法革新时期(1938-1949)一、陈望道和方光焘陈望道:发起者和组织者,并一步步把文法革新讨论引向深入,提出“文法应该主要研究表现关系”。

方光焘:理论建树者,提出“广义形态”的说法(词语组合能力、重叠)。

二、文法革新的宣言王力和《中国文法学初探》三、文法革新时期的最高成就吕叔湘和《中国文法要略》、王力和《中国现代语法》、高名凯和《汉语语法论》《中国文法要略》不囿于以往固有的格局,全力挖掘汉语结构的特点及其规律,是文法革新运动的实质性成果。

现代汉语语法研究方法的演变及原因摘要:本文以特定时期著名的语法理论和语法著作为研究对象,分析现代汉语语法研究方法在一个世纪的演变与发展,并试图找出语法研究方法演变与发展的原因。

关键词:语法研究、方法一、现代汉语语法研究概况1898年,马建忠参阅西洋语法,写出了《马氏文通》,才标志着中国现代语法学的全面建立。

1924年,黎锦熙的《新著国语文法》问世,这是以白话文为对象,全面研究现代汉语语法的第一部力作。

《新著国语文法》建立句本位,打破了《马氏文通》以来的“词类本位”的传统。

他把句子划分成主语、述语、宾语、补足语、形容性的附加语、副词性附加语等六种成分,第一次明确地规定了分析句子的方法,建立了完备的现代汉语语法体系。

这个时期,语法专题论文较少,最重要的当推赵元任的《北京、苏州、常州语助词的研究》(1926)。

1938年,陈望道等人在上海发起了关于文法革新的讨论,这场讨论的目的是“以科学的方法严谨的态度缔造中国文法体系”。

真正建立起新的汉语语法体系的是吕叔湘的《中国文法要略》(1942)和王力的《中国现代语法》(1943)此外,还有高名凯的《汉语语法论》(1948)美国赵元任的《国语入门》(1948)(《北京口语语法》)等重要作品问世。

1949年新中国的成立,给汉语语法学带来了前所未有的变化,由于党和政府的提倡,社会上很快掀起了学习语法修辞的热潮。

这个时期可以称作语法学的发展时期。

毛泽东对有关人士指示:“在报上写文章及为学校写文法教科书”,要在全社会普及“文法教育”。

1951年6月6日,《人民日报》发表社论《正确使用祖国的语言,为语言的纯洁和健康而斗争!》。

从此开始普及语法知识,重要的著作有吕叔湘、朱德熙的《语法修辞讲话》(1951)、吕叔湘的《语法学习》(1951)和张志公《汉语语法常识》(1952)等。

一些学者进行科学的语法研究,对当时及以后的语言学产生了重要影响,如丁声树的《现代汉语语法讲话》、王力的《汉语史稿》和陆志韦的《汉语构词法》等。

汉语语法词汇史专题研究汉语的演变史以及它的语法和词汇系统是十分复杂的,由于其中涉及多种语言学和文化学的学科,因此受人们的广泛关注。

汉语的历史演化及其语法和词汇的发展,成为汉语教学、研究和文化传承中研究的重要课题。

在过去的几十年里,汉语语法和词汇史学发展迅速,学者们不仅在它们之间建立起紧密的联系,而且研究语法和词汇发展的历史过程,并认识到它们对汉语的发展有重要的影响。

汉语的起源可以追溯至公元前1200年,此后,汉语在不断发展和演变,从古代汉语到现代汉语。

在这个过程中,汉语的语法和词汇也发生了巨大的变化。

因此,学者们将汉语语法与词汇结合起来,组成了一个更完整的系统,即汉语语法词汇史。

关于汉语语法词汇史的研究主要集中在两方面:汉语语法和词汇的演变史。

首先,研究古汉语的语法,比如汉语的音韵体系、句法结构和词汇等;其次,研究古汉语的词汇,即如何从古代汉语到现代汉语中产生;最后,研究两者之间的关系,即汉语语法和词汇是如何相互作用,以及它们彼此之间的联系。

在汉语语法词汇史的研究中,学者们从过去的汉语历史文献中收集了大量的语言资料,以分析汉语的变化、演变和发展的趋势。

同时,学者们还将汉语发展的历史与汉语与他语言的关系结合起来,从而更加深入地了解汉语的语法和词汇的发展史。

汉语语法词汇史的研究对汉语教学、研究和文化传承有重要意义。

首先,研究有助于深入理解汉语的演变脉络,掌握汉语语言形态和词汇变化的过程,以更好地运用汉语;其次,汉语语法词汇史可以帮助人们理解汉语与其他语言之间的密切联系,并从中获取灵感来拓展汉语词汇;第三,汉语语法词汇史可以帮助我们从中获得有关汉字书写的知识,以及汉字文化的传承;最后,汉语语法词汇史的研究也可以解释汉语的演化与发展,有助于研究汉语文化的历史根源。

汉语语法词汇史的研究,从它的丰富的历史文化背景来看,是一种多学科的研究,是汉语教学、研究和文化传承中不可忽视的重要组成部分。

此外,该研究也有助于更好地理解汉语文化,丰富汉语知识,弘扬汉语文化。

第十一章汉语语法研究的历史现状和展望1汉语语法研究的历史汉语语法研究可以追溯到古代。

在《说文解字》中,许多字的解释都涉及到语法规则和用法。

然而,真正系统的汉语语法研究始于20世纪初。

20世纪初,随着国家的兴起和教育的推动,人们对汉语语法的研究越来越感兴趣。

教育家和学者们开始编写汉语语法教材,并对汉语的语法规则进行归纳和总结。

其中最有影响力的是黄侃的《现代汉语语法》,被广泛使用。

这一时期的语法研究主要集中在对语法规则的描述和解释上。

1960年代以后,随着语言学的发展和语言理论的引入,汉语语法研究进入了一个新的阶段。

研究者们开始从更宏观和抽象的角度来思考汉语的语法结构和演变规律。

他们提出了一些重要的理论观点,如代词化理论、话语分析理论等。

这些观点不仅对汉语语法的研究有重要的启示,也为其他语言的语法研究提供了借鉴和参考。

2汉语语法研究的现状目前,汉语语法研究已经成为语言学中一个重要的分支领域。

从宏观角度上看,汉语语法研究主要包括以下几个方面。

2.1句法研究句法研究是汉语语法研究的重要方向之一、它主要研究汉语句子的结构和组织方式,包括句子成分的分类、句子成分的排列顺序、句子结构的转换规则等。

句法研究可以帮助我们了解汉语句子的基本结构和句法规则,对于教育教学和语言处理都具有重要的意义。

2.2词法研究词法研究是汉语语法研究的另一个重要方向。

它主要研究词汇的构成和词汇的用法。

词法研究可以帮助我们了解汉语词汇的特点和用法,对于词汇教学和词汇处理都具有重要的价值。

2.3语义研究语义研究是汉语语法研究的重要内容之一、它主要研究语言单位的意义和语义关系。

语义研究可以帮助我们了解汉语的意义体系和语义规则,对于理解和运用汉语都具有重要的作用。

2.4变异研究变异研究是汉语语法研究的一个新兴方向。

它主要研究汉语在不同地区、不同社会群体中的变异规律和变异因素。

变异研究可以帮助我们了解汉语的变异特点和变异规律,对于推动汉语教学和研究有重要的作用。

中古近代汉语语法研究述要1引言中古近代汉语语法的研究有着悠久的历史,其历史是从中古(1008~1368年间)开始的。

考古学家分析旧籍文献和折旧散传,收集古代汉语语法上的资料,在今天仍然是令人钦佩的杰出成果。

近代汉语语言研究(17世纪末到20世纪初)紧随其后,不仅开启了今天言语学研究的大门,也在汉语发展和历史前进的道路上,作出了重要突破。

2中古阶段从中古开始,汉语语法研究已有数千年的时间,从文献中收集古代语法的工作行在一直持续至今。

从语言的发展角度看,中古汉语语法的起源大约可以追溯至第五世纪,至第六世纪古汉语字被统一,形成汉语的《说文解字》,而汉语的核心词汇体系大致也可以追溯至此。

那么,汉语在中古时期的发展到底是什么?3中古汉语语法特征从中古汉语语法史上来看,古汉语在语法上有以下几大特点:(1)词汇数量较少,句式简单。

(2)句子结构简单,主要由实义动词与构成,一般由实义动词、定语和宾语三部分组成。

(3)形容词词类较少,一般以定语形式出现,也就是形容词修饰名词。

(4)及物动词的宾语一般与主语的人称和数没有明显的关联,但表示动作形式的动词在不同句子结构中有不同的变化。

(5)名词和动词之间没有时态和语态上的区别。

4近代阶段从17世纪末到20世纪初,中国近代汉语语法研究在言语学史上发挥了重要的作用。

近代汉语语言研究大量收集古典文献、古汉语语料,勘正历代古文,重新复原和编订古文,有效地研究了汉语语言发展的历史性特征及一些未被充分发掘的普遍规律。

5近代汉语语法特征从近代汉语语言史上看,近代汉语语法有以下几大特点:(1)词汇数量增加。

新词、外来词、合变词等都汇于近代汉语,其他几大核心字也有进一步增加。

(2)句子结构复杂化,可以分为主谓宾结构,并具有动作方向和情态波动等互涉关系。

(3)形容词词类增多,甚至出现了以形容词作主语等词组。

(4)及物动词和不及物动词的宾语与主语的人称和数开始有明显的关联;表示动作形式的动词也出现了词素的分裂和成立的情况。

词本位语法“本位”是政治经济学中的术语,指货币制度的基础或货币计算的标准。

汉语语法学借用“本位”这个术语表示以什么为基础描写语法现象。

词本位,又称词类本位,就是指以词法为重点,以词类为基础来描写语法现象的语法体系。

马建忠的《马氏文通》就是这种体系的代表。

《马氏文通》是我国第一部有系统的汉语语法著作,1898年9月出版,正值西方词本位语法盛行之时。

希腊语、拉丁语词形丰富,词的形态变化基本上可以表明词的语法类别以及词在句中的功用,加之词类与句子成分之间有比较简单的对应关系,词法描写清楚了,句法的内容也相应地交待清楚了。

所以19世纪以前西方讲语法总是以词法为主,句法不受重视,许多句法现象都放在词法里讲,这是个古老的传统,从古代希腊语法、拉丁语法就是如此。

可见《马氏文通》的语法体系,不是作者凭空想到的,而正是西方语法潮流影响的结果。

马氏认为“各国皆有本国之葛琅玛,大皆相似,所异者音韵与字形耳。

”因此,他主张依照拉丁语法来描写汉语,《马氏文通》的成书,正是他的这种主张的具体实践。

全书共十卷,第一卷“正名”是通论,第二到第九卷讲词类,只有第十卷是讲句读(句法)的,这样的内容安排,正体现了《马氏文通》的语法体系是根据“西方已有之规矩”建立起来的典型的词本位语法体系。

有的语法学者认为,“《马氏文通》并非重词法而轻句法,因为讲词类,目的全在于讲句法,而且在讲词类中,也零碎谈及不少句读问题。

纵观全书,此书本旨,不能不是专论句读的”,因此,《马氏文通》的语法体系不是词本位。

我们觉得,这种看法是值得商榷的。

关于《马氏文通》的本旨,马氏自己也有过表述:“是书本旨,专论句读,而句读集字所成者也。

惟字之在句读也必有其所,而字字相配必从其类,类别而后进论句读焉。

”马氏的上述设想确实是很好的,“只是实行起来未必能够如愿。

我们知道,词类不仅占去全书篇幅的十之八九,而且实质上是书的核心部分,因而《马氏文通》并未做到‘专论句读’,仍然是以词类为纲的。

近代汉语语法史研究综述

随着现代化进程的加快,汉语语法也经历了不同的变化,其历史和演变是深入研究的重要方向之一。

本文将从不同方面对近代汉语语法史进行综述。

1.句法

汉语句法指的是汉语句子的各元素之间关系的规则。

早期的汉语句子缺乏明确的主、谓、宾等成分,较为自由。

但随着句子结构的日益明晰,主谓宾结构成为常规。

又如,中文中修饰语的排列方式、并列语法的运用等,也都发生了明显变化。

2.词性

近代汉语在词性方面也有不少的变化。

从古代到现代,由单音节向多音节,由不确定词性到确定词性,词性分类也不断完善。

例如,近代汉语阶层语言中出现了许多外来词,如保龄球、电视机等,而一些汉字的用法和词性也发生了改变。

3.语音

随着近代汉语语法的变革,汉语语音也日趋规范。

例如“南北音”、“普通话标准音”等不同的汉语语音,都有明显的规范化趋势。

随着国际交往的增多,一些外来语的发音也逐渐规范起来。

4.标点符号

标点符号对于汉语语法的准确表达是非常重要的。

早期的汉语缺乏明确的标点符号,读写难度较大。

但随着标点符号的日益规范化,汉语的表达也越加准确。

总体来看,近代汉语语法的变化是与社会、经济和文化等方面的变迁密不可分的。

在今天的汉语教育中,深入研究近代汉语语法的演变,加深我们对现代汉语语法的认识,是非常必要的。

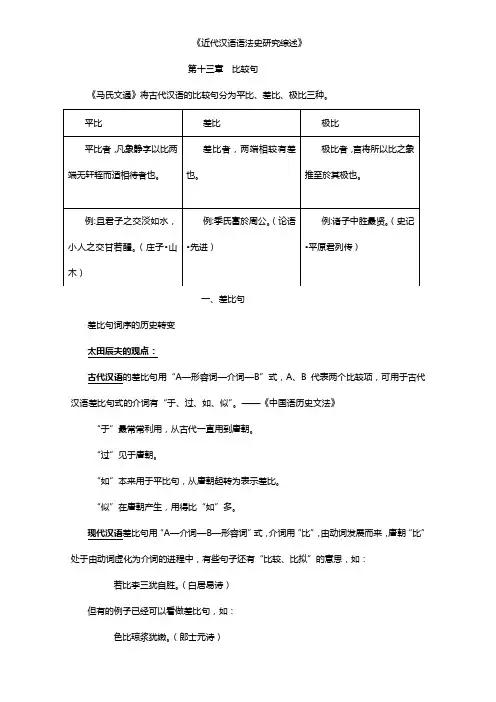

《近代汉语语法史研究综述》第十三章比较句《马氏文通》将古代汉语的比较句分为平比、差比、极比三种。

一、差比句差比句词序的历史转变太田辰夫的观点:古代汉语的差比句用“A—形容词—介词—B”式,A、B代表两个比较项,可用于古代汉语差比句式的介词有“于、过、如、似”。

——《中国语历史文法》“于”最常常利用,从古代一直用到唐朝。

“过”见于唐朝。

“如”本来用于平比句,从唐朝起转为表示差比。

“似”在唐朝产生,用得比“如”多。

现代汉语差比句用“A—介词—B—形容词”式,介词用“比”,由动词发展而来,唐朝“比”处于由动词虚化为介词的进程中,有些句子还有“比较、比拟”的意思,如:若比李三犹自胜。

(白居易诗)但有的例子已经可以看做差比句,如:色比琼浆犹嫩。

(郎士元诗)古代汉语和现代汉语差比句的不同:1、词序不同:古代汉语差比句中形容词在两个比较项中间,现代汉语差比句中形容词在两个比较项后。

2、古代汉语差比句不能用副词或补语说明不同程度,可是唐朝以后情况有所改变。

如:目睹的泪点儿更多如他那秋夜雨。

(潇湘雨,3折)总的来讲,古代汉语差比句中一般只用一个形容词表示比较结果,不能说明不同的程度。

现代汉语差比句则以用副词,后助形容词,补语等更细致地表示差比为特征。

如:我这枝笔比刀子还快哩。

(救孝子,2折)——现代汉语差比句贝罗贝的观点:将现代汉语比较句结构归纳为:X+比较词(comparative)+Y(+adverb)+比较结果(dimension)”。

X和Y是两个比较项。

贝罗贝把比较分为三级:比较级(superiority)、等同级(equal)、相差级(inferior)。

比较级大致与差比相当,现代汉语中比较词用“比”。

等同级大致与平比相当,现代汉语用“跟……一样……”或“有……那么……”表示。

贝罗贝与太田辰夫对差比句的不同观点是:“似、若、如”并非产生于唐朝。

贝罗贝明确指出汉语差比句式发生较大转变是在宋元时期。

这一时期古代汉语差比式“X+形容词+於/过+Y”的利用少了,而以前用于表示平比的“X+形容词+如/似+Y”式则用来表示差比。

明清时期西方汉语语法研究的历史作者:董方峰来源:《外国语文研究》2015年第01期摘要:明清时期西方来华传教士和汉学家以拉丁语法体系为参照,对汉语语法进行了系统描写。

其研究成果可以分为天主教、欧洲本土汉学家、新教三种类型,三者既有共性,又有各自的鲜明特征。

他们的研究在模仿的基础上完成了汉语语法体系的草创,以及对汉语特性的深入思考。

对这一段学科史的系统梳理既能补充汉语语法学史的空白,也能为现代汉语语法带来启示,同时这些文本也具有重要的语言史料价值。

关键词:汉语语法;传教士;汉学家;语言学史;明清时期中图分类号:H146 文献标识码:A 文章编号:1003-6822(2015)01-0020-08早期研究汉语语法学史的学者通常以1898年出版的《马氏文通》作为汉语语法学史的发端。

但实际上自明末起,来华西方传教士就对汉语语法进行了卓有成效的研究。

近年来国内外学界对明清时期西方汉语语法研究史做了大量梳理和研究工作(如Lundbaek,1986,1988,1991;姚小平,1999,2004;何群雄,2000;Leung, 2002;张西平,2002;Breitenbach,2004;董海樱,2005;郑梦娟,2007;董方峰,2011),为我们勾勒出了明清时期西方汉语语法研究历史的概貌。

本文在这些研究的基础上更为系统地介绍明清时期西方汉语语法研究的主要人物及作品,对主要语法文本进行分类、概括分析和源流考证,并对各个主要文本和流派的贡献及不足进行评价。

1. 明清时期主要的西洋汉语语法作品及分类目前所见有较大影响、且有完整抄本或者正式出版的西洋汉语语法研究文本包括:1653,卫匡国(Martino Martini),《中国文法》(Grammatica Sinica)(稿本);1703,瓦罗,或译作万济国(Francisco Varo),《华语官话语法》(Arte de la lengua Mandarina)(广州出版,出版商不详);1728,马若瑟(Joseph-Henry-Marie de Prémare),《汉语札记》(Notitia Linguae Sinicae)(Malacca: Cura Academia Anglo Sinensis, 1831);1730,巴耶尔(T. S. Bayer),《汉语杂纂》(Museum Sinicum)(St. Petersburg: ex typographia Academiae Imperatoriae);1742,傅尔蒙(Etienne Fourmont),《中国官话》(Linguae Sinarrum Mandarinicae hieroglypficae Grammatica duplex)(Paris: H. L. Guérin);1814,马士曼(Joshua Marshman),《中国言法》(Clavis Sinica)(Serampore: The Mission Press);1815,马礼逊(Robert Morrison),《通用汉言之法》(A Grammar of the Chinese language)(Serampore: The Mission Press);1822,雷慕莎(Jean Pierre-Abél Rémusat),《汉文启蒙》(élémens de la Grammaire Chinoise)(Paris:L’imprimérie Royale);1853,艾约瑟(Joseph Edkins),《上海土话语法》(A Grammar of Colloquial Chinese as Exhibited in Shanghai Dialect)(Shanghai: Presbyterian Mission Press);1856,巴赞(Antoine Pierre Louis Bazin),《汉语官话语法》(Grammaire mandarine,ou principes généraux de la langue chinoise parlée)(Paris:L’imprimerie Impériale);1857,艾约瑟(Joseph Edkins),《汉语口语语法》(A Grammar of the Chinese Colloquial Language, commonly called the Mandarin Dialect)(Shanghai: Presbyterian Mission Press);1864,罗存德(William Lobscheid),《汉语语法》(Grammar of the Chinese Language)(Hongkong: Daily Press);1866,儒莲(Aignan-Stanislas Julien),《汉文指南》(Syntaxe nouvelle de la langue chinoise, fondée sur la position des mots)(Paris: Librairie de Maisonneuve);1880,文璧(Jasper Scudder McIlvaine),《北方口语语法》(Grammatical studies in the colloquial language of Northern China. Especially designed for the use of missionaries)(Shanghai: American Presbyterian Mission Press);1881,甲柏连孜(Hans Georg von der Gabelentz),《汉文经纬》(Chinesische Grammatik, mit Ausschluss des niederen Stiles und der heutigen Umgangssprache)(Leipzig:T.O. Weigel)……根据研究者背景的不同,我们大体可以把这些文本区分为三种类型:天主教语法(代表人物有卫匡国、瓦罗、马若瑟等)、欧洲汉学家语法(代表人物有傅尔蒙、雷慕莎、巴赞、甲柏连孜等)和新教(或者英美)语法(代表人物有马士曼、马礼逊、艾约瑟、文璧等)。

一、汉语历史语法研究的回顾1二十世纪八十年代以前吕叔湘汉语语法的研究开始较晚,只有百年的历史,《马氏文通》描写了泛时的古代汉语(文言)语法,后来又开展的是现代汉语语法研究。

一直没有注意到从古代汉语到现代汉语中间这一段汉语,这与学术界一直对白话文献的忽视有关,同时也说明学术界一直没有建立起一个发展的语言观。

直到20世纪40年代吕叔湘发表了一系列有关近代汉语语法的文章,50年代结成《汉语语法论文集》发表,80年代,作了修订、调整,并再版。

这个集子中,有4篇讨论近代汉语代词的问题,“您、俺、咱、喒”和复数词缀“们”,第三身代词的来源及演变,以“见”“相”的指代作用,“见、相”的指代作用主要涉及中古汉语。

1篇讨论了“在、著”作语气助词的用法及其演变。

1篇讨论结构助词“的”的演变历史。

还有1篇讨论了动词带补语,主要是带结构助词“得”和“不”的补语与宾语的词序,文章列出文献中所见的所有格式,讨论它们之间的变换关系、出现先后以及演变趋势。

吕的研究十分注意文献调查和方言相印证,他的研究和结论在今天极有价值。

但吕的研究最重要的价值是在首先注意到了白话文献中所反映的语法,注意到了汉语语法的演变。

这本书被日本学者太田辰夫称为“开辟了前人未曾研究过的领域,宣告了近代汉语研究的黎明”。

王力《汉语史稿》1957年最早由科学出版社出版,后多次再版。

是大陆第一部全面系统描写汉语演变历史的专书。

语法方面主要讨论了代词的发展、时态助词的发展、系词的产生、使成式、处置式、被动式、递系式、语气词的发展,这部首次系统地讨论汉语语法的演变,在学术界有极大的影响,成为后来研究的起点。

但很早、讨论简单、有值得商讨的地方。

太田辰夫1958年出版《中国语历史文法》,国内到1987年才有译本,最近重译了。

自述受吕督湘的启发。

这是一本非常详近的近代汉语语法。

朱德熙在中译本中指出在汉语的语法研究集中在古代汉语和现代汉语两头,国内国外皆如此,吕40年代开始创了近代汉语研究后,太田辰夫是仅有的接下去做的一人。

第一讲现代汉语语法研究简史一、语言的定义:语言是人类认知世界及进行表述的方式和过程。

(潘文国)认知与表述(不强调系统与交际)是人类特有的功能;方式(不强调工具)体现了语言的主体性而非客体性;过程体现了动态语言学的思想。

二、语法的定义:语法是一种语言组词造句的规则。

进一步说,语法是一种语言中由小的音义结合体组合成大的音义结合体所依据的一套规则。

三、汉语语法的特点:(1)缺乏形态标志和形态变化。

主要体现为:第一、词类无形态标志;第二、名词、动词、形容词进入句子无形态变化(研究:我们研究/研究语法/研究清楚/打算研究/研究课题/语法研究/研究很重要)(2)只要语境允许,句法成分,包括重要的虚词,可以省略(试回答英语和汉语问句:Do you eat an/one apple every day?/你每天吃一个苹果?)。

(3)词类与句法成分是一对多的对应。

主语/宾语谓语定语状语名词动词形容词副词(4)句子的构造规则跟词组的构造规则基本上是一致的。

在汉语里,词和词组之间是组成关系,词组和句子之间是实现关系(词组加上句调就成为句子)。

(5)同一种语法关系可以隐含较大的语义容量和复杂的语义关系而没有任何形式标志。

(吃苹果/吃大碗/吃食堂/吃利息/吃大户/(一锅饭)吃十个人)四、句法结构中的两种结构关系:在实词和实词组成的句法结构里,总是同时并存着两种结构关系——语法结构关系和语义结构关系。

语法结构关系是指诸如主语与谓语、述语与宾语、定语与中心语等等关系。

语义结构关系是指实词与实词之间的语义联系,诸如施事与动作、动作与受事、事物与性质等等关系。

五、句式或句法结构研究思路或途径:(一)分析研究该句式或该句法结构内部的构造特点(结构层次、语义特征、语义指向、语义角色、语义结构);(二)观察了解该句式或该句法结构跟其他句式或其他句法结构之间的某种联系(变换分析)。

(陆俭明)六、研究原则:形式与意义相结合。

“语法研究发展到今天,如果光注意形式而不注意意义,那只能是废话;如果光注意意义而不注意形式,那只能是胡扯。

第三节:汉语语法研究简史

始于:《马氏文通》(1898年),但研究异常频繁。

1.进步:认识到语法研究的重要性;

2.问题:语言研究西方化的结果。

因此有人提出:《马氏文通》造成了中国语言研究的“断层”。

汉语语法学史家有很高的自觉性,研究过程中非常注重分期。

起初,分期往往涉及历史背景,如胡附、文炼以《马氏文通》和《马克思主义与语言学问题》为界将汉语语法研究分为三个时期;

后来,开始注重按照研究性质进行分期,

如龚千炎的分期是:“酝酿·萌芽”、“草创·模仿”、“探索·革新”、“发展·繁荣”;

而邵敬敏进一步提出了分期的三原则:

1.研究理论和方法的革新;

2.社会变革的影响;

3.语法研究本身呈现的特点。

并根据这三条原则,提出了他的分期:

1.草创(1898-1936):以《马氏文通》和《新著国语文法》为其内部两个阶段的划界标志;2.探索(1936-1949):以《中国文法学初探》为界;

3.描写(1949-1976):以《北京口语语法》的发表为标志;

4.创新(1976-今):以《汉语语法分析问题》和《现代汉语语法研究》为标志。

这一分期是当前语法界最受称道、最具影响的主张,但是依然存在值得商榷的地方:

1.邵氏坚决主张将《马氏文通》之前的研究史屏除在汉语语法学史之外,认为这一时期没

有汉语语法体系,缺乏独立性、系统性和理论性,不足以建立“汉语语法学”;

2.没有必要以1949年为界来划分语法研究史。

潘文国教授提出的分期:

马氏文通

独立发展阶段西方影响下的研究阶段

酝酿期(史前期)草创期(19世纪末-20世纪三十年代)

(宋元为界)

成熟期觉醒期/探索期:(20th C 40d-90d)

时期特点代表作

酝酿

期

没有成熟的语法著作,只有个别语法思想隐藏在一些古籍

或诗词中

《文心雕龙》代

表了这一时期语

法研究的最高成

就

成熟

期

以虚词和句读为中心的传统语法研究已相当成熟《文则》是传统

汉语语法学的开

山之作;

《经传释词》、

《古文疑义举

例》

草创

期

1.纳

入世界语法研究的大环境

2.远

离传统、西化严重

《马氏文通》、

《新著国语文

法》

觉醒

期

1.从

“普遍语法”观“觉醒”到个别语法观;

2.摸

索建立适合汉语语法体系的路子

40d:以欧洲语言

学家的理论为指

导——《中国文

法要略》、《中国

现代语法》、《汉

语语法论》;

50-70d:受苏联

和美国结构主义

影响——《现代

汉语语法》、《现

代汉语语法讲

话;

80-90d:“多元

化”格局、流派

纷呈、引进为主

——“三个平面”

问题探讨。

《马氏文通》以来,我国语法研究的总倾向是引进,是“洋为中用”,表现在三个层次:1.语法体系层次:借鉴现成的语法体

系;(拉丁语法、英语语法)

2.语言理论层次:结构主义理论影响时

间最长;

3.语言哲学层次:汉语的语言性质与西

方语言存在较大差异。

语言哲学的引进必将推动我国语言语法研究进入一个新阶段,语言哲学研究在我国兴起的原由如下:

1.80d“三个平面”理论的兴盛;

2.80d中期以来“文化语言学”派的冲

击,一些学者提出要建立汉语自己的语言哲学、语法哲学;

近年来,对于句法语义的研究,倡导汉语语义语法论

3.。