关于大豆异黄酮的研究综述

- 格式:pdf

- 大小:169.34 KB

- 文档页数:3

大豆异黄酮的性质与研究进展王梦瑶2011级生物技术专业生命科学学院四川大学成都四川 610065摘要:异黄酮是一类具有重要生物活性的化合物,在大豆和大豆制品中含量丰富。

本文综述了大豆异黄酮的理化性质、生理功能、提取方法、生物活性、主要的药物作用以及大豆异黄酮在保健食品中的应用,分析了目前大豆异黄酮的市场状况,以及大豆异黄酮的研究前景。

关键词:大豆异黄酮;化学结构;生理功能;提取方法1 概述:大豆异黄酮的英文名是Soybean Extract Powder 或Soybean Isoflavones(SIF)[1]。

它是从天然植物大豆中提取的一种生物活性物质,主要分布于大豆种皮、胚轴、子叶中。

大豆异黄酮属类黄酮化合物,是双酚类的结构。

其分子结构与人体内分泌的雌激素雌二醇很相似,对人体可起到与雌二醇相似的作用,同时又没有药物雌二醇的副作用,故又被叫做天然植物雌激素。

天然植物中存在的异黄酮多以含葡萄糖苷的形式存在,在体内经葡萄糖水解酶的作用可水解为不含葡萄糖苷的甙元,通过小肠和大肠,特别是在小肠中被吸收利用,再经过肝脏中酶的作用形成硫酸盐或葡萄糖醛酸结合物,最后经胆汁及尿液排泄[2]。

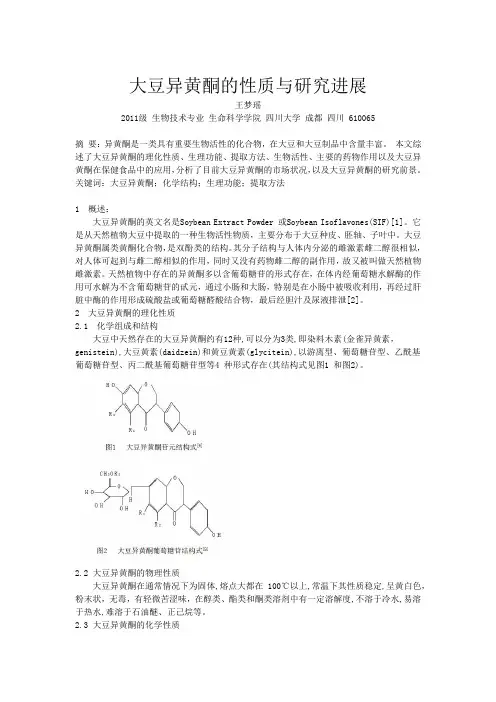

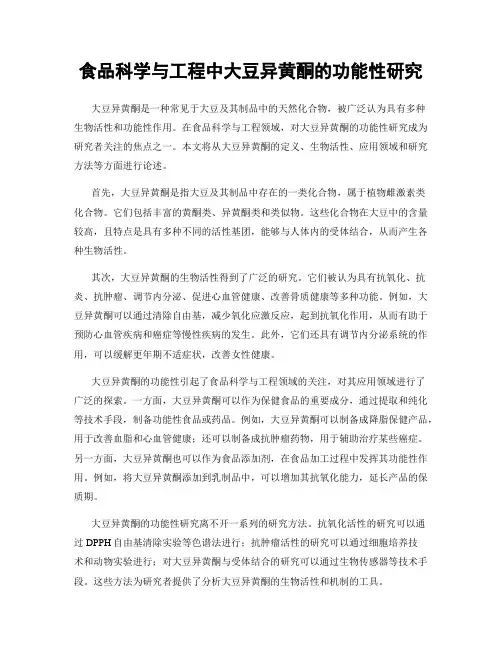

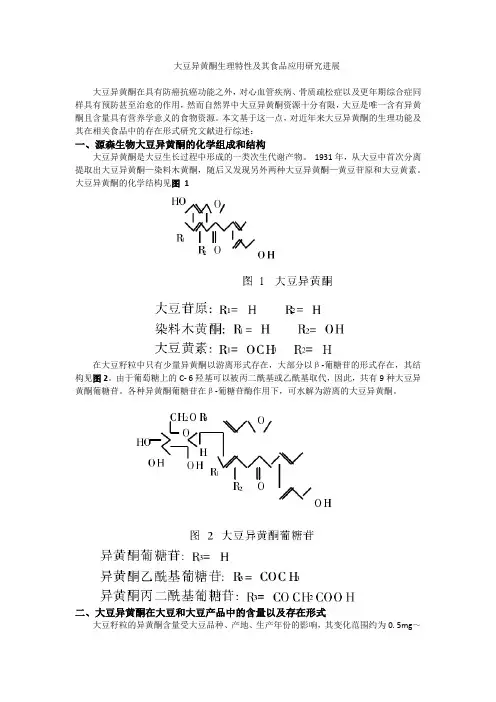

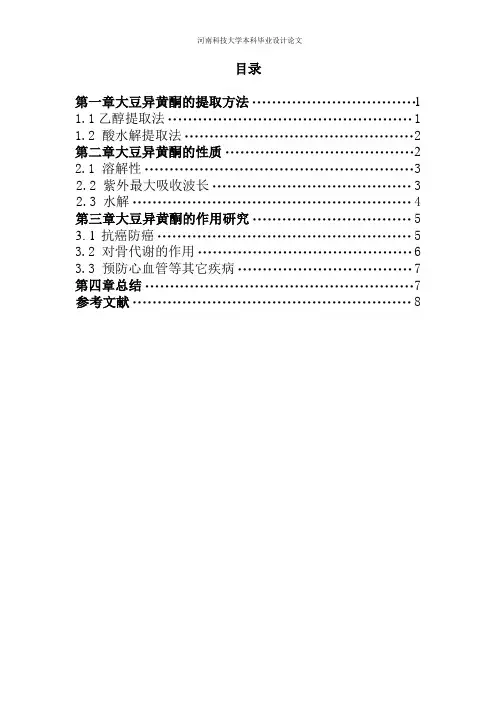

2 大豆异黄酮的理化性质2.1 化学组成和结构大豆中天然存在的大豆异黄酮约有12种,可以分为3类,即染料木素(金雀异黄素,genistein),大豆黄素(daidzein)和黄豆黄素(glycitein),以游离型、葡萄糖苷型、乙酰基葡萄糖苷型、丙二酰基葡萄糖苷型等4 种形式存在(其结构式见图1 和图2)。

2.2 大豆异黄酮的物理性质大豆异黄酮在通常情况下为固体,熔点大都在100℃以上,常温下其性质稳定,呈黄白色,粉末状,无毒,有轻微苦涩味,在醇类、酯类和酮类溶剂中有一定溶解度,不溶于冷水,易溶于热水,难溶于石油醚、正己烷等。

2.3 大豆异黄酮的化学性质2.3.1 热稳定性大豆种子中3种丙二酰基异黄酮葡萄糖苷具有热不稳定性,5℃贮存5d即自动水解为葡萄糖苷。

食品科学与工程中大豆异黄酮的功能性研究大豆异黄酮是一种常见于大豆及其制品中的天然化合物,被广泛认为具有多种生物活性和功能性作用。

在食品科学与工程领域,对大豆异黄酮的功能性研究成为研究者关注的焦点之一。

本文将从大豆异黄酮的定义、生物活性、应用领域和研究方法等方面进行论述。

首先,大豆异黄酮是指大豆及其制品中存在的一类化合物,属于植物雌激素类化合物。

它们包括丰富的黄酮类、异黄酮类和类似物。

这些化合物在大豆中的含量较高,且特点是具有多种不同的活性基团,能够与人体内的受体结合,从而产生各种生物活性。

其次,大豆异黄酮的生物活性得到了广泛的研究。

它们被认为具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤、调节内分泌、促进心血管健康、改善骨质健康等多种功能。

例如,大豆异黄酮可以通过清除自由基,减少氧化应激反应,起到抗氧化作用,从而有助于预防心血管疾病和癌症等慢性疾病的发生。

此外,它们还具有调节内分泌系统的作用,可以缓解更年期不适症状,改善女性健康。

大豆异黄酮的功能性引起了食品科学与工程领域的关注,对其应用领域进行了广泛的探索。

一方面,大豆异黄酮可以作为保健食品的重要成分,通过提取和纯化等技术手段,制备功能性食品或药品。

例如,大豆异黄酮可以制备成降脂保健产品,用于改善血脂和心血管健康;还可以制备成抗肿瘤药物,用于辅助治疗某些癌症。

另一方面,大豆异黄酮也可以作为食品添加剂,在食品加工过程中发挥其功能性作用。

例如,将大豆异黄酮添加到乳制品中,可以增加其抗氧化能力,延长产品的保质期。

大豆异黄酮的功能性研究离不开一系列的研究方法。

抗氧化活性的研究可以通过DPPH自由基清除实验等色谱法进行;抗肿瘤活性的研究可以通过细胞培养技术和动物实验进行;对大豆异黄酮与受体结合的研究可以通过生物传感器等技术手段。

这些方法为研究者提供了分析大豆异黄酮的生物活性和机制的工具。

综上所述,大豆异黄酮作为一种具有多种生物活性和功能性作用的化合物,在食品科学与工程领域的研究中扮演着重要角色。

河南农业2017年第11期(上)农业纵横式存在,共有9种,分别为金雀异黄苷、大豆苷、黄豆苷、6”-O-乙酰基大豆苷、6”-O-乙酰基金雀异黄苷、6”-O-乙酰基黄豆苷、6”-O-丙二酰基大豆苷、6”-O-丙二酰基黄豆苷、6”-O-丙二酰基金雀异黄苷。

结合型糖苷大部分以金雀异黄苷、大豆苷、丙二酰基金雀异黄苷、丙二酰基大豆苷4种形式存在。

这4种结合性糖苷占异黄酮总量的95%。

(二)大豆异黄酮的理化性质纯的大豆异黄酮为无色晶体状物质,是大豆带有苦涩味的因子之一。

染料木素呈无色片状结晶,大豆苷元呈无色针状结晶,工业上生育过程酮的含因素1.大豆品种对大豆异黄酮含量的影响在众多的影响因素中,大豆品种对大豆异黄酮含量的影响尤为显著。

不同的品种大豆异黄酮含量也有所不同。

大豆不同品种异黄酮总量和种类的分布有很明显的差别,异黄酮总含量变化幅度为0.1%~0.5%,其中值得一提的是日本和美国,日本大豆品种的异黄酮含量为1.2%~2.3%,美国为2.1%~4.2%。

异黄酮总量表现为美国品种大于日本品种。

我国大豆品种异黄酮含量大多在1.2%~2.5%,其中东北大豆中的异黄酮含量为最高,在1.8%~2.3%。

2.种植环境对大豆异黄酮含量的影响对于大豆中的异黄酮总含量和种类分布有直接影响的就是种植环境,这类影响主要通过种植年份、种植季节和种植地区来反映,对异黄酮总含量和种类分布的影响最为显著是种植年份。

通过研究异黄酮含量与不同种植地区的经纬度和海拔的关系,结果表明大豆异黄酮含量与纬度和海拔高度呈正相关的关系,当然,不同品种中所表现的作用各有不同。

研究还发现,光照因素对大豆中异黄酮的积累有积极作用,而高温和充足的水分却显著降低异黄酮的含量。

综合来说。

纬度越高,日照时间越长,降水量越少,大豆中异黄酮的含量越高。

二、大豆异黄酮生物学活性(一)抗癌目前,医学界和营养学界提出的大豆异黄酮具有抗癌作用机制,体现在以下几个方面:一是类雌激素样作用;二是抑制肿瘤细胞合成过程中所需酶;三是抗氧化作用;四是调节细胞周期蛋白及凋亡相关蛋白表达;五是抑制肿瘤血管生 成,间接抑制肿瘤细胞生长。

分析检测T logy科技大豆异黄酮的作用研究进展植物大豆黄素异黄酮种子是植物大豆的成熟生长种子,是植物大豆的成长生产分化过程中自然形成的一类次生物和代谢物的产物。

大豆也是覆盖我国乃至覆盖全世界的主要营养食物之一。

大豆中的异黄酮由于能够和植物雌激素相互结合,故也可以称为大豆植物性雌激素。

最近几年,我国大豆医学界及行业学者对各种大豆以及其他大豆油中异黄酮的临床研究中,可以明显发现存在大豆中的异黄酮确实具有很好的一种生物治疗效应,只可以治疗和不能预防而在癌症中它也有着一定的治疗作用,并且大豆异黄酮还具有降低血脂、抗动脉粥样硬化以及改善女性更年期疾病,帮助人体增强免疫力。

因此现在我国很多临床医学家和学者都普遍认为单独同时服用或者直接配合多种化疗同时应用这种大豆异黄酮药物是一种比较有效的人体抗癌药物疗法,本文就大豆异黄酮的抗肿瘤作用进行深入研究。

这种大豆素类异黄酮是属于大豆一类黄酮家族化合物的化学总称,大豆素类异黄酮的分子结构和大豆雌激素酮的结构几乎十分相似,并且都是具有和大豆雌激素相同的天然活性化学物质,因此这种大豆素在异黄酮里被人们称为一种植物性的雌激素。

它们具有比较广泛的自然营养学应用价值和具有增强人体免疫力的重要作用,最近几年大豆异黄酮因其特殊性,生物化学活性因子比较高,引起了国内外众多医学研究者的广泛关注。

大豆异黄酮与癌症流行病学调查根据对于在全球乳癌病历上的调查,可以明显发现亚洲地区居民的慢性乳腺癌、前列腺癌以及慢性结肠癌的临床发病率都要比西方发达国家地区少很多,在之前对于医学界的研究着一直有人认为这是因为亚洲地区居民日常饮食脂肪中的总反式脂肪和各种饱和反式脂肪酸的含量比较低,膳食中的纤维物质含量比较高的造成原因,但最近几年研究发现美国大豆的高脂肪消耗量也是亚洲地区居民在这几类慢性疾病临床发病率低的主要造成原因,一些亚洲工作人员如果移居美国到西方发达地区国家以后,饮食习惯方面也会逐渐趋向靠近西方发达国家的饮食习惯,乳腺癌和慢性前列腺癌的临床发病率就是也会明显的相比升高不少。

大豆异黄酮生理特性及其食品应用研究进展大豆异黄酮在具有防癌抗癌功能之外,对心血管疾病、骨质疏松症以及更年期综合症同样具有预防甚至治愈的作用,然而自然界中大豆异黄酮资源十分有限,大豆是唯一含有异黄酮且含量具有营养学意义的食物资源。

本文基于这一点,对近年来大豆异黄酮的生理功能及其在相关食品中的存在形式研究文献进行综述:一、源森生物大豆异黄酮的化学组成和结构大豆异黄酮是大豆生长过程中形成的一类次生代谢产物。

1931年,从大豆中首次分离提取出大豆异黄酮—染料木黄酮,随后又发现另外两种大豆异黄酮—黄豆苷原和大豆黄素。

大豆异黄酮的化学结构见图 1在大豆籽粒中只有少量异黄酮以游离形式存在,大部分以β-葡糖苷的形式存在,其结构见图2。

由于葡萄糖上的C- 6羟基可以被丙二酰基或乙酰基取代,因此,共有9种大豆异黄酮葡糖苷。

各种异黄酮葡糖苷在β-葡糖苷酶作用下,可水解为游离的大豆异黄酮。

二、大豆异黄酮在大豆和大豆产品中的含量以及存在形式大豆籽粒的异黄酮含量受大豆品种、产地、生产年份的影响,其变化范围约为0. 5mg~7. 0mg /g干大豆。

大豆籽粒的不同部位以及不同的大豆产品中,其异黄酮含量各不相同。

不同类型的异黄酮以及不同存在形式的异黄酮所占比例除与大豆品种、生长环境有关外,也受大豆籽粒部位、分离提取方法、大豆产品加工工艺的影响,见表1。

由上表可见,大豆胚轴(包括胚根和胚芽)中异黄酮的百分比含量约为子叶的6倍,但由于子叶占大豆籽粒重的95%以上,因此大豆子叶中异黄酮的绝对含量远远大于胚轴。

大豆籽粒中约50%~60%的异黄酮为染料木黄酮,约30%~35%的异黄酮为大豆苷原,约5%~15% 的异黄酮为大豆黄素。

在大豆加工中,由于不同的异黄酮流失损失程度不同,因此大豆产品中各种异黄酮所占比例与未加工的大豆有所不同。

但除个别产品外,大多数大豆食品中,染料木黄酮含量最高,其次是大豆苷原,大豆黄素的含量相当少。

不同类型的大豆产品之间,异黄酮含量差别较大。

目录第一章大豆异黄酮的提取方法 (1)1.1乙醇提取法 (1)1.2 酸水解提取法 (2)第二章大豆异黄酮的性质 (2)2.1 溶解性 (3)2.2 紫外最大吸收波长 (3)2.3 水解 (4)第三章大豆异黄酮的作用研究 (5)3. 1 抗癌防癌 (5)3.2 对骨代谢的作用 (6)3.3 预防心血管等其它疾病 (7)第四章总结 (7)参考文献 (8)摘要:大豆异黄酮是黄酮类化合物的一种,简要介绍了大豆异黄酮的物理化学性质和大豆异黄酮的提取和纯化研究进展。

天然大豆异黄大豆异黄酮是大豆生长过程中形成的一类次生代谢产物。

大量研究表明大豆异黄酮在防癌抗癌、防治心血管疾病、预防骨质疏松症等方面有重要作用。

本文主要对他的提取方法以及性质作用进行分析论证。

关键词:大豆异黄酮提取方法性质作用研究Abstract: soybean isoflavone is a kind of flavonoids, briefly introduced the research progress of extraction and purification of the physical and chemical properties and soybean isoflavone of soybean isoflavone. Natural soy isoflavone. Soy isoflavones are a class of secondary metabolites in the growth of soybean. A number of studies have shown that soybean isoflavone has an important role in anticancer, prevention and treatment of cardiovascular diseases, prevention of osteoporosis. This paper mainly analyses the extraction methods and properties for his.Keywords: nature of extraction methods of soybean isoflavone异黄酮是黄酮类化合物的一种,主要存在于大豆科植物中,是大豆生长中形成的一类次生代谢物。

大豆异黄酮研究进展营养与食品卫生学摘要:本文介绍了大豆异黄酮的研究进展,包括大豆异黄酮的分布和组成、物理化学性质、生理作用、毒理作用等,大豆异黄酮具有抗肿瘤、防治心血管疾病等功能。

关键字:大豆异黄酮生理功能药理作用毒理作用研究进展近年来,随着人民生活水平的不断提高,人民的膳食结构发生了变化,引起了很多癌症和心血管等疾病,健康问题越来越引起人们的重视。

我国大豆资源丰富,豆制品作为传统饮食一直受到亲赖。

由于近年来对黄酮类物质的研究的深入,发现大豆异黄酮具有很多生理,药理功能,成为近来研究的热点。

大豆异黄酮是大豆中一种具有生理功能的活性物质,随着其保健作用研究开发的不断深入,大豆异黄酮的存在形式及生理功能的机理正逐渐被人们认识。

大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次生代谢产物,国外最早报道始于1931年,Walz[1](1931)用90%甲醇首先从豆奶中提取了7,7,4'-三羟基异黄酮-7-葡萄糖苷;Walter[2](1941)最早报道了大豆片商业制品中异黄酮的含量。

后来Gyogy[3]等(1964)、Naim[4]等(1973;1974)、Eldridge[5]等(1982)分离测定了丹贝(tempe)、大豆分离蛋白、脱脂蛋白、大豆粉和大豆浓缩蛋白中的异黄酮,分离出的异黄酮为大豆苷原(daidzein)、大豆苷(daidzin)、染料木黄酮(genistein)、染料木酮苷(genistin)、大豆黄素苷(glycitin)。

20世纪80年代以来,国内外学者对大豆异黄酮的生理功能、制备、检测、应用等进行了广泛的研究,目前已达到一定深度。

1 大豆异黄酮的来源、分布与组成大豆异黄酮(Soybean Isoflavone)是一种植物化学素,属植物黄酮类,主要来源于豆科植物的荚豆类,大豆中的含量较高,为0.1%-0.5%。

主要是指3-苯并吡喃酮为母核的化合物[6],大豆中天然存在的大豆异黄酮总共有12种,可以分为3类,即黄豆苷类(Daidzin groups)、染料木苷类(Genistingroups)、黄豆黄素苷类(Glycitin groups)。

大豆异黄酮在豆制品中的应用效果及调配研究大豆异黄酮是一种天然存在于大豆及其制品中的生物活性成分,在中医传统中被广泛用于治疗多种疾病。

随着现代科学技术的发展,人们对大豆异黄酮的研究越来越深入。

本文将从大豆异黄酮的作用机制、应用效果以及在豆制品中的调配研究等方面进行探讨。

大豆异黄酮作为一种活性物质,具有多种生物学活性。

首先,它具有雌激素效应,可以与雌激素受体结合,对神经系统、骨骼系统以及心血管系统等多个器官产生影响,有助于预防女性更年期综合症、骨质疏松症和心血管疾病。

其次,大豆异黄酮还具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤、抗衰老等作用,可以保护细胞免受外界环境的损伤,减缓机体老化速度,降低患癌风险。

因此,大豆异黄酮在人类健康领域的应用前景广阔。

那么,大豆异黄酮在豆制品中的应用效果如何呢?经过多次实验证实,豆制品中添加适量的大豆异黄酮可以有效提高其保健功效。

一方面,大豆异黄酮可以通过增加豆制品的营养价值而提高人体对其的吸收利用率。

例如,研究表明,加入适量的大豆异黄酮可以增加豆腐中维生素B和维生素E的含量,增强豆腐对人体的维生素补充效果。

另一方面,大豆异黄酮还可以改善豆制品的口感和口感稳定性。

由于其具有丰富的多酚类化合物,可以与蛋白质、脂肪等组分发生反应,形成稳定的结构,从而提高豆制品的质地和风味。

在豆制品中添加大豆异黄酮的调配研究也是近年来的热点之一。

通过合理调配大豆异黄酮的添加量和添加方式,可以最大限度地发挥其功能特性。

一种常见的调配方式是将大豆异黄酮与其他活性成分进行配伍。

例如,将大豆异黄酮与茶多酚结合,可以协同增强抗氧化作用;将大豆异黄酮与花青素结合,可以提高对心血管保护的效果。

此外,调配大豆异黄酮的添加量也是非常关键的。

适宜的添加量可以保证豆制品中大豆异黄酮达到良好的生物活性,但过量添加则可能导致口感和营养价值的下降。

因此,对大豆异黄酮在豆制品中的调配研究需要充分考虑不同成分之间的相互作用和影响。

总之,大豆异黄酮作为一种天然的生物活性成分,在豆制品中具有广泛的应用前景。

毕业论文文献综述应用化学大豆异黄酮提取及体外清除自由基研究1前言大豆是我国主要的粮食作物,营养丰富。

古今中外的医学书籍中将大豆列为能使人类长寿的首要食品。

明代著名医学家李时珍认为食服大豆令人长肌肤,益颜色、填骨髓, 加气力,补虚能食、能宽中益气、和脾胃。

近年来,西方膳食结构引起的肿瘤、心脑血管等疾病越来越受到关注。

研究表明,膳食大豆异黄酮与癌症和冠心病的发病率密切相关,染料木素(Genistein,G)和大豆甙元(Daidzein,D)作为大豆异黄酮甙元主要成分,具有多种生理作用,应用价值很高[1]。

2大豆异黄酮的成分及结构大豆异黄酮是大豆中一类多酚化合物的总称,是一类具有广泛营养学价值和健康保护作用的非固醇类物质。

大豆异黄酮是大豆生长过程中形成的次级代谢产物,主要分布在大豆种子的胚轴和子叶,胚轴中含量为1%~2%,子叶含量为0.1 %~0.3%[2]。

自然界中大豆异黄酮的资源十分有限,仅存于豆科蝶形花亚科的极少数植物中,大豆是唯一在营养学上有意义的食物资源。

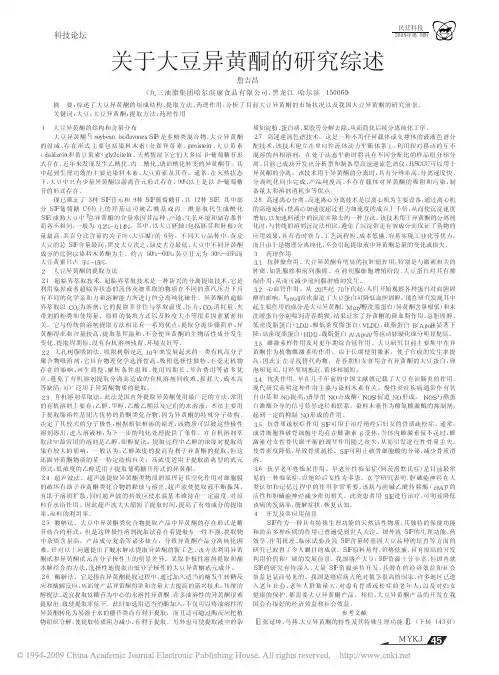

自1931年Walz首次从大豆中分离提取出大豆异黄酮—染料木素(Genistein,又称金雀异黄素)以来,迄今已从大豆中分离出9种异黄酮葡萄糖苷和3种相应的糖苷配基(即游离异黄酮)共12 种大豆异黄酮。

并根据紫外光谱、质谱、核磁共振谱分析确定出这些组分的结构(见图1、2以及表1、2)。

大豆异黄酮在自然界中的分布有限,其含量受多种因素的影响,如地理位置、生长季节、气候、培养条件和储存方式等。

大豆中大豆异黄酮的含量仅为千分之几,而且97%~98%以糖苷形式存在,苷元仅占2%~3%。

OOHOHR23O图1 大豆中游离异黄酮结构式O OH HOHO OH OOH CH 2OR 1R 3R 2O图2 大豆中含糖苷异黄酮结构式表1 大豆中游离异黄酮的名称[3]英文名称R 1 R 2 中文名称 GenisteinOH H 染料木素 DaidzeinH H 大豆甙元 Glycitein H OCH 3 黄豆素甙元表2 大豆中含糖苷异黄酮的名称英文名称R 1 R 2 R 3 中文名称 GenistinOH H H 染料木甙 DaidzinH H H 大豆甙 GlycitinH OCH 3 H 黄豆甙 6″- o - AcetylgenistinOH H COCH 3 乙酰染料木甙 6″- o - AcetyldaidzinH H COCH 3 乙酰大豆甙 6″- o - AcetylglycitinH 0CH 3 COCH 3 乙酰黄豆甙 6″- o - MalonylgenistinOH H COCH 2COOH 丙二酰染料木甙 6″- o - MalonyldaidzinH H COCH 2COOH 丙二酰大豆甙 6″- o - Malonylglycitin H OCH 3 COCH 2COOH 丙二酰黄豆甙3大豆异黄酮的提取和功能作用近年来研究得出大豆异黄酮实验室最佳提取方案如下:称取大豆粉若干克,置于平底烧瓶中,加入100mL70%乙醇,于45℃水浴,用70%的乙醇溶液浸提2h,1:20(W/V )的料液比,浸提后用60%的超声功率(400W),超声温度为25℃超声40分钟,抽滤得到初提取液,重复以上操作3次,合并滤液。

2008年第9期科技论坛关于大豆异黄酮的研究综述詹吉昌(九三油脂集团哈尔滨康食品有限公司,黑龙江哈尔滨150060)1大豆异黄酮的结构和含量分布大豆异黄酮[1](soybeanisoflavones,SiF)是多酚类混合物,大豆异黄酮的组成、存在形式主要包括染料木素(金雀异黄素,genistein)、大豆黄素(daidzein)和黄豆黄素(gly2citeln)。

天然情况下它们大多以β-葡萄糖苷形式存在,近年来发现发生乙酰化、丙二酰化、琥珀酰化转变的异黄酮苷。

其中起到生理功效的主要是染料木素、大豆黄素及其苷。

通常,在天然状态下,大豆中只有少量异黄酮以游离苷元形式存在,90%以上是以β-葡萄糖苷的形式存在。

现已确证了3种SIF苷元和9种SIF葡萄糖苷,共12种SIF。

其中部分SIF葡萄糖C6位上的羟基还可被乙酰基或丙二酰基取代生成酰化SIF。

成熟大豆中[2]总异黄酮的含量常因其品种、产地、生长环境和储存条件而各不相同,一般为0.2%~0.14%。

其中,以大豆胚轴(包括胚芽和胚根)含量最高,其百分比含量约为子叶(大豆瓣)的6倍。

不同大豆品种中,黄皮大豆的总SIF含量最高,黑皮大豆次之,绿皮大豆最低。

大豆中不同异黄酮成分的比例以染料木黄酮为主。

约占50%~60%,黄豆苷元为30%~35%而大豆黄素只占5%~15%。

2大豆异黄酮的提取方法2.1超临界萃取技术。

超临界萃取技术是一种新兴的分离提取技术,它是利用临界或者超临界状态的流体及被萃取的物质在不同的蒸汽压力下具有不同的化学亲和力和溶解能力所进行的分离纯化操作。

异黄酮的超临界萃取以CO2为溶剂,它的提取率往往与萃取温度、压力、CO2消耗量、夹带剂的种类和使用量、原料的装填方式以及粒度大小等很多因素紧密相关。

它与传统的溶剂提取方法相比有一系列优点:提取分离步骤简单、异黄酮得率和含量较高、提取条件温和、不会使异黄酮的生物活性成分发生变化、提取周期短、没有有机溶剂残留、环境友好等。

大豆异黄酮的研究进展【摘要】大豆异黄酮在药理毒副作用研究进展进行综述,使我们对大豆异黄酮有一个更全面的认识,利用其独特的药理作用为人类服务。

【关键词】大豆异黄酮;研究进展【中图分类号】q814.9 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2012)11-0648-02大豆异黄酮(soybean isofiavones)主要存在于豆科类植物中,其中大豆的含量最高,故特别称为大豆异黄酮[1]。

大豆异黄酮不仅是一类重要的营养素成分,早些年研究还显示具有显著的防治癌症效果[2]。

目前,大豆异黄酮的研究以及应用已经十分广泛。

1 大豆异黄酮的主要作用1.1 防治癌症研究证明,二羟异黄酮抑制白血病细胞hl-60生长,三羟异黄酮能广泛抑制多个器官如乳腺、前列腺、大肠、皮肤的多种激素依赖性和非激素依赖性肿瘤细胞[3-4]。

癌症的防治主要通过抑制细胞分裂、抑制细胞生长、抑制血管生长、抑制癌细胞侵袭与转移、诱导细胞凋亡等方式。

大量研究表明[5-8],大豆异黄酮能特异性地抑制蛋白酪氨酸激酶(ptk)的活性,抑制拓扑导构酶ⅱ的活性,抑制肿瘤生长因子(tgf)的功能、抑制fgf作用、通过抑制akt,nf-κb 和 bax/bcl-2 等的信号通路,抑制肿瘤细胞的趋化运动、抑制基质金属蛋白酶和抑制血管形成等作用方式发挥抗癌细胞侵袭和转移,能有效地防治乳腺癌、子宫癌、肠癌、白血病、前列腺癌等。

大豆异黄酮的抗癌活性是多种分子效应以及基因水平调节的协同作用,至今其具体机制仍不清楚。

1.2 抗衰老作用研究显示[9],三羟异黄酮治疗肌萎缩脊髓侧索硬化有一定疗效。

这种疾病是一种神经退行性疾病,有明显的性别差别(男女比例为2:1),病变广泛累及皮层、脑干、脊髓。

三羟异黄异黄酮治疗(16mg/kg,bird)动物侧索硬化症模型动物,可有效地阻止雄性动物疾病的发展,防止雄性动物的衰老。

同时,由于异黄酮具有人体雌激素的功能作用,在低剂量时能于与人体雌激素受体结合[10],发挥一定的雌激素样作用,能有效地防治女性更年期综合症,具有美容保健、抗衰老的作用。

关于大豆异黄酮的综述08 应化朱锦锦 20084062040(吉首大学化学化工学院湖南吉首416000)摘要:异黄酮是黄酮类化合物中的一种,主要存在于豆科植物中,大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次级代谢产物。

由于是从植物中提取,与雌激素有相似结构,因此大豆异黄酮又称植物雌激素,能够弥补30岁以后女性雌性激素分泌不足的缺陷,改善皮肤水分及弹性状况,缓解更年期综合症和改善骨质疏松,使女性再现青春魅力。

大豆异黄酮的雌激素作用影响到激素分泌、代谢生物学活性、蛋白质合成、生长因子活性,是天然的癌症化学预防剂。

关键词:大豆异黄酮;植物雌激素1概述:1.1性状浅黄色粉末,气味微苦, 略有涩味。

1.2来源大豆类植物的胚芽1.3主要成分大豆甙(Daidzin),大豆甙元(Daidzein),染料木甙(Genistin),染料木素(Genistein),黄豆黄素(Glycitin),黄豆黄素甙元(Glycitein)2大豆异黄酮简述:大豆异黄酮是从非转基因大豆精制而成的生物活性物质,是一种具有多种重要生理活性的天然营养因子,是纯天然的植物雌激素,容易被人体吸收,能迅速补充营养。

在每100克大豆样品中,含异黄酮128毫克,传统方法生产的分离蛋白含异黄酮102毫克,而豆乳中含9.65毫克,因为豆乳含水93.27%,相当于干物质中每100克也含异黄酮100毫克以上。

豆腐中含异黄酮27.74毫克,其干物质含异黄酮200毫克以上。

异黄酮是一种弱的植物雌激素,大豆是人类获得异黄酮的惟一有效来源。

在雌激素生理活性强的情况下,异黄酮能起抗雌激素作用,降低受雌激素激活的癌症如乳腺癌的风险,而当妇女绝经时期雌激素水平降低,异黄酮能起到替代作用,避免潮热等停经期症状发生。

异黄酮的抗癌特性十分突出,能阻碍癌细胞的生长和扩散,而且只对癌细胞有作用,对正常细胞并无影响。

异黄酮还是一种有效的抗氧化剂,能阻止氧自由基的生成,而氧自由基是一种强致癌因素。

大豆异黄酮的抗肿瘤作用机制摘要:大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次生代谢产物,它所显示出的抗肿瘤作用受到了人们的关注。

其中,大豆异黄酮的抗肿瘤作用的一些机制,如:雌激素样作用、抑制细胞分裂与增殖、诱导凋亡、抗氧化,以及抑制肿瘤组织血管增长。

这些已经经过试验证明,确实存在,并应用到实践中。

但仍有一些深入的问题需要我们进一步的研究来明确。

关键词:大豆异黄酮;抗肿瘤作用;机制植物雌激素(phytoestrogens)为杂环多酚类化合物,它是一种具有弱雌激素作用的植物成分,主要包括了异黄酮(isoflavone)、木脂素(lignan)和香豆雌酚(coumestrol)3大类,其中大豆异黄酮是尤其引人关注的一类植物雌激素。

大豆异黄酮是大豆生长中形成的一类次生代谢产物,包含染料木苷(genistin)、染料木黄酮(genistein)、黄豆苷(daidzin)和黄豆苷元(daidzein)等12种成分[1]。

大豆异黄酮是大豆中重要的非营养素成分,近年来研究显示其具有抗氧化、抗肿瘤、保护心血管、防治骨质疏松等作用。

因而,大豆异黄酮的研究成为了近年来的一个热点问题。

而它的抗肿瘤作用更是受到了重视[2]。

1.大豆异黄酮的结构异黄酮的化学结构已经明确,其基本骨架为3-苯基苯并二氢呋喃,共有12种异构体,其中3种为苷元形式,即染料木素(金雀异黄素)、大豆黄素以及黄豆黄素,还有9种葡萄糖苷形式。

在天然情况下,它们大多都是以β-葡萄糖苷的形式存在。

近年来,发现大豆异黄酮类化合物可分为游离型和结合型的糖苷这两类。

结合型糖苷的主要形式为葡萄糖苷型、乙酰基葡萄糖苷型和丙二酰基葡萄糖苷型[3]。

2.大豆异黄酮类化合物的理化性质大豆异黄酮类化合物在通常情况下为固体,熔点大都在100℃以上,常温下性质稳定,易于贮存。

易溶于氯仿、N,N-二甲基甲酰胺等有机溶剂,不溶于水、甲醇等极性溶剂[4]。

3.抗肿瘤的机制3.1雌激素样作用大豆异黄酮的结构类似雌二醇,能低亲和地结合雌激素受体(ER),具有某些雌激素样作用,但作用很弱。

大豆异黄酮的体内代谢与健康效应研究大豆异黄酮是一种活性物质,存在于大豆及其制品中,已被广泛研究。

它被证明对人体健康具有多种积极的影响,并被认为是一种天然的营养素。

在本文中,我们将探讨大豆异黄酮的体内代谢过程以及其对健康的效应。

首先,大豆异黄酮的体内代谢过程十分复杂。

在人体内,大豆异黄酮被吸收后会经过肠壁进入血液循环。

然后,它们将与血浆蛋白结合,以增加其稳定性和溶解度。

一部分大豆异黄酮会进一步代谢为活性物质,如肠道细菌通过转化形成胆固醇等物质。

此外,大豆异黄酮还能够通过肝脏代谢,生成多种代谢产物。

这些代谢产物被认为是大豆异黄酮对健康产生积极影响的重要因素。

其次,大豆异黄酮对健康有多种益处。

首先,大豆异黄酮被发现具有抗氧化性质,可以对抗自由基的侵害。

这些自由基在人体内会引起细胞氧化损伤,从而导致各种疾病的发展。

大豆异黄酮可以帮助降低氧化应激,减少损伤。

此外,大豆异黄酮还被认为具有抗癌作用。

研究发现,大豆异黄酮可以通过调节细胞信号传导途径,减少癌细胞的生长和扩散。

它还可以促进肠道菌群的平衡,提高人体的抵抗力。

此外,大豆异黄酮还与心血管健康密切相关。

研究显示,大豆异黄酮可以降低患心血管疾病的风险。

它可以降低血压、改善血脂水平,并具有抗血栓形成和抗炎作用。

这些效应有助于预防动脉粥样硬化的发生,并减少心脏病发作的可能性。

因此,大豆异黄酮具有降低心血管病发病率的潜力。

最后,大豆异黄酮还与骨骼健康有关。

研究发现,大豆异黄酮可以增加骨密度,并降低骨质疏松的风险。

这是因为大豆异黄酮可以增加骨细胞的活性,并促进骨骼的形成。

它还可以降低骨骼的破坏和骨质流失,减少骨折的风险。

因此,大豆异黄酮被认为是促进骨骼健康的重要营养素。

综上所述,大豆异黄酮作为一种天然的营养素,具有多种积极的影响。

它通过复杂的代谢过程发挥作用,并对抗氧化、抗癌、促进心血管和骨骼健康等方面发挥重要作用。

因此,我们可以通过摄入富含大豆异黄酮的食物来改善健康状况。

大豆异黄酮及其生理功能研究进展一、本文概述大豆异黄酮,作为一种天然存在的植物雌激素,近年来在营养学、食品科学、医学等多个领域引起了广泛关注。

本文旨在全面综述大豆异黄酮及其生理功能的研究进展,从大豆异黄酮的化学结构、生物合成、食物来源出发,深入探讨其对人体健康的潜在益处,特别是在预防慢性疾病、维护心血管健康、改善更年期症状等方面的作用。

本文还将关注大豆异黄酮的生物利用度、安全性以及在实际应用中的挑战和前景。

通过对现有文献的梳理和评价,旨在为研究者和消费者提供关于大豆异黄酮及其生理功能的全面、深入的了解,为未来的研究和应用开发提供参考。

二、大豆异黄酮的化学结构和性质大豆异黄酮(Soybean Isoflavone),也被称为大豆黄酮,是一类具有独特化学结构和广泛生理活性的天然植物雌激素。

它们主要存在于大豆的种子中,特别是大豆胚芽,是大豆生长和发育过程中形成的次级代谢产物。

大豆异黄酮主要包括大豆苷元(Ddzein)、黄豆黄素(Genistein)和染料木黄酮(Glycitein)这三种主要形式,它们各自通过糖苷键与不同的糖分子结合,形成相应的糖苷型异黄酮,如大豆苷(Ddzin)、黄豆黄素苷(Genistin)和染料木黄酮苷(Glycitin)。

大豆异黄酮的化学结构特点在于其酚羟基的存在,这些酚羟基是大豆异黄酮发挥其生理活性的关键。

大豆异黄酮具有多种生物活性,如抗氧化、抗炎、抗肿瘤、抗动脉粥样硬化等,这些生物活性与其酚羟基的数量和位置密切相关。

大豆异黄酮的性质稳定,但受到光照、高温和氧气等因素的影响,其生物活性可能会降低。

因此,在储存和加工大豆及其制品时,需要注意避免这些因素对大豆异黄酮的破坏。

大豆异黄酮的水溶性和脂溶性均较好,这使其在人体内能够被充分吸收和利用。

大豆异黄酮的生理活性主要归功于其与人体内的雌激素受体的结合能力。

虽然大豆异黄酮的结构与人体内的雌激素相似,但其生物活性较弱,因此被称为植物雌激素。

吸循环的不利影响,注意持续气腹压不宜太高及监测血气变化。

②气腹形式应缓慢,使老年患者对CO 2气腹有一适应过程。

③腹壁穿刺时应防止皮下气肿,术毕挤压腹部排尽腹腔内C O 2气体,可有效地预防高碳酸血症。

④术毕应保持呼吸道通畅,继续监测呼吸循环功能,防止肺部感染。

⑤LC 应由配合熟练、经验丰富的医师进行,尽可能缩短手术和麻醉时间。

214 术后护理21411 一般护理:LC 通常采用全麻,术后应严密监测血压、心率、呼吸、血氧饱和率等变化。

术毕回房后按全麻术后观察护理,3小时内注意不让病人入睡,以防止“麻醉后作用”导致病人窒息等严重并发症。

输液总量及速度宜控制,避免因输液量过多,速度过快而导致病人出现急性心肺功能不全。

21412 合并心血管疾病患者的护理;术后2~3d 应行心电监护,检查血压并通过干预保持血压稳定,高血压患者恢复服降压药,如病情不允许口服,则可静滴硝酸甘油等控制血压,如为起搏心律,则应观察起搏信号后有无QRS 波伴随及漏波现象,出现心律失常及血压变化及时通报医生处理。

21413 合并呼吸系疾病患者的护理:呼吸系疾病大多有病史长,反复发作的特点,多数病人常认为是老毛病而未加重视,术后应鼓励病人积极排痰,作有效咳嗽,协助病人翻身、拍背,保持呼吸道通畅,必要时给予祛痰药物、雾化吸入等促进排痰,严密观察呼吸频率血氧饱和度,口唇、肢端紫绀情况,视缺氧情况合理给氧,一般给予低流量吸氧,严重者应监测血气,如氧分压低于60kPa,CO 2分压高于50kpa,结合呼吸、血氧饱和度、紫绀等,则应考虑呼吸衰竭,及时报告医生,及时处理。

总之,尽管合并心肺功能疾患的病人行LC 难度较大,但只要做好术前处理,术中及术后监测,具备熟练的LC 技术,LC 不失为老年人胆石症病人的优秀手术方式,是一种损伤小,安全可靠,恢复快的微创手术,我们认为老年胆囊切除更适合于LC 。

参考文献[1] 费庆铨.老年胆道疾病的外科治疗[J ].中华外科杂志,1989127:150~152.[2] 孙石.肝胆胰外科杂志,1999,11(1):6.收稿日期:2005-09-12文献综述关于大豆异黄酮的研究综述蒋蔡滨(贵阳中医学院2003级研究生,贵州贵阳 550002) 内容提要:本文综述了大豆异黄酮的组成结构、吸收和代谢、物理和化学性质、含量测定方法、药理作用,分析了目前大豆异黄酮的市场状况,以及我国大豆异黄酮的研究前景。

关键词:大豆;大豆异黄酮;吸收和代谢;物理和化学性质;含量测定方法;药理作用 中图分类号:R961 文献标识码:A 文章编号:1002-1108(2006)02-0049-021 大豆异黄酮的结构和含量分布大豆异黄酮[1](s oybeanis oflavones,SiF )是多酚类混合物,大豆异黄酮的组成、存在形式主要包括染料木素(金雀异黄素,genistein )、大豆黄素(daidzein )和黄豆黄素(gly 2citeln )。

天然情况下它们大多以β-葡萄糖苷形式存在,近年来发现发生乙酰化、丙二酰化、琥珀酰化转变的异黄酮苷。

其中起到生理功效的主要是染料木素、大豆黄素及其苷。

通常,在天然状态下,大豆中只有少量异黄酮以游离苷元形式存在,90%以上是以β-葡萄糖苷的形式存在。

现已确证了3种SI F 苷元和9种SI F 葡萄糖苷,共12种SI F 。

其中部分SI F 葡萄糖C6位上的羟基还可被乙酰基或丙二酰基取代生成酰化SI F 。

成熟大豆中[2]总异黄酮的含量常因其品种、产地、生长环境和储存条件而各不相同,一般为0.2%~014%。

其中,以大豆胚轴(包括胚芽和胚根)含量最高,其百分比含量约为子叶(大豆瓣)的6倍。

不同大豆品种中,黄皮大豆的总SI F 含量最高,黑皮大豆次之,绿皮大豆最低。

大豆中不同异黄酮成分的比例以染料木黄酮为主。

约占50%~60%,黄豆苷元为30%~35%而大豆黄素只占5%~15%。

2 吸收和代谢大豆经加工,微生物发酵或人体摄取后在肠道细菌葡萄糖苷酶的作用下,异黄酮的糖苷配基脱离,释放出有生物活性钓三羟异黄酮(genistein ),二羟异黄酮(daicbeh )、6-甲氧基大豆素(glyeitein )。

它们在成人体内可被肠道细菌进一步转化为雌马酚(eguol ),对乙苯酚(p -ethyl penol )・94・第28卷 第1期2006年3月 贵阳中医学院学报J GC TCM No .2 Vol .28March 2006和去甲基安哥拉紫檀素,这些产物经肠肝循环于肝脏,大部分与葡萄糖醛结合、小部分与硫酸盐结合,最后大多由肾脏排出体外。

目前关于异黄酮的体外实验研究主要是围绕三羟异黄酮来进行的[3]。

3 物理和化学性质大豆异黄酮化合物具有苦味,收涩性和干涩感觉。

通常情况下,游离SI F苷元几乎不溶于水,能溶于乙醚、氯仿及苯等非极性溶剂。

而SI F葡萄糖苷因其分子结构中引入了羟基极性基团,故易溶于水、甲醇、乙醇等极性溶剂中。

SI F结构中含有酚羟基,呈弱酸性,能与碱成盐,此特性可用于SI F的分离纯化。

其酚羟基能与三氯化铁试液作用,生成绿色、褐色或蓝黑色等不同颜色,可用于SI F的定性鉴别。

提取分离与精制。

4 含量测定方法411 紫外分光光度法(UV) 大豆异黄酮结构中羟基和芳环形成较强的共轭体系,对紫外光有较强的特征吸收,所以可采用紫外分光光度法对大豆异黄酮进行含量测定,该法具有方法简便,重现性好等优点,但特异性较差。

412 色谱法41211 薄层扫描法(T LCS) 薄层扫描法具有取样量少,操作简便,分离效果好等优点,但其薄层显色剂用量难以准确控制,人为误差较大。

41212 高效液相色谱法(HP LC) 高效液粗色谱法是目前测定大豆异黄酮研究工作中应用最为广泛的一种方法,此法具有测定样品范围广、样品制备步骤少、成本低、分离效率高、灵敏度好、测定结果准确等特点,且有多种检测器可供选择。

样品多采用不同浓度的甲醇、乙醇直接提取、超声或回流提取后用酸或酶水解后进行测定,也有经柱层析分离等方法。

41213 气相色谱法(GC) 气相色谱法具有进样量少、高敏感性、高选择性、高特异性等突出优点,但在测定大豆黄素和金雀异黄索时需制备衍生物,样品制备步骤较多,耗时长且仪器较为昂贵,从而限制了该法的推广应用。

41214 毛细管电泳法(CE) 毛细管电泳法具有速度快、选择性高、分离效率高、经济及样品前处理简单等优点,已逐渐成为测定植物雌激素(尤其是大豆苷元和金雀异黄素)的常规方法之一。

VanttinenK等[4]采用毛细管电泳法对处理过的豆粉和t ofu中大豆黄素和金雀异黄素进行了测定。

系统采用开口毛细管柱;进样压150mbar.s;分离电势10k V;清洗真空压2kpa;相应电流60μA;柱温25℃;进样前用1mo1.L-1Na OH和水分别冲洗毛细管柱1m in,缓冲液灌注3m in;全部洗脱时间30m in;紫外检测器分别于254, 268,400n m波长处检测大豆黄素、金雀异黄素和内标pnil2 r ophenoi。

413 免疫检测法时间分辨荧光免疫分析法(TRF I A)[4] 荧光免疫分析中的时间分辨测量技术,是为了提高免疫分析法灵敏度和特异性而发展起来的,测定中根据标记物和干扰物荧光寿命的差异,选择性的测定标记物的荧光信号即为所谓的时间分辨测量技术。

酶联免疫吸附法(E L I S A) 经典酶联免疫分析法是一种基本的免疫测定方法,其主要的实验步骤可概括为包被、洗涤、与特异性抗体反应、与酶抗抗体反应、显色和测定。

5 药理作用511 抗肿瘤作用 大豆异黄酮有明显的抗肿瘤作用,特别是与激素相关的肿瘤,如乳腺癌和前列腺癌。

在前列腺细胞增殖阶段,大豆蛋白对其有抑制作用,从而可减少前列腺肿瘤的发生。

512 心血管作用 从上世纪70年代起,人们开始观察各种蛋白对血胆固醇的影响。

[5]arr oll首次报道了大豆蛋白可降低血胆固醇。

现在研究发现其中起主要作用的成分是大豆异黄酮。

Mary[5]醇洗脱蛋白(异黄酮含量极低)和未洗脱蛋白分别喂饲青春期猴,结果证实了异黄酮的降血脂作用,总胆固醇、低密度脂蛋白(LDL)、极低密度脂蛋白(VLDL)、载脂蛋白B(ApoB)显著下降,高密度脂蛋白(HDL)、载脂蛋白A(ApoA)等抗动脉硬化成分明显提高。

513 雌激素样作用及对更年期综合征作用 大豆研究目前主要集中在异黄酮作为植物雌激素的作用。

由于长期使用激素,使子宫癌的发生率提高,因此正在寻找替代药物。

青春期妇女食用含有异黄酮的大豆蛋白,卵泡相延长,月经周期推迟,黄体相缩短。

514 抗炎作用 早在几千年前的中国文献就记载了大豆有治肠炎的作用。

现代研究表明这种作用主要与染料木素有关。

[6]慢性炎症疾病通常伴有氧自由基和NO提高,诱导型NO合成酶(i N OS)促进NO形成。

i N OS与酪蛋白激酶介导的信号传导途径相联系。

染料木素作为酪氨酸激酶的抑制剂,起到一定的抑制NO形成的作用。

515 抗骨质疏松症作用SI F[6] 可用于治疗绝经后妇女的骨质疏松症。

通常,成骨细胞和破骨细胞中均存在雌激素β受体,当体内雌激素量不足时,雌激素对女性骨代谢平衡的调节作用随之丧失,从而引发进行性骨量丢失,使骨密度降低,导致骨质疏松。

SI F可阻止破骨细胞酸的分泌,减少骨质消溶。

516 抗早老年性痴呆作用 早老年性痴呆症(阿茨海默氏症)是目前最常见的一种痴呆症,以绝经后女性为多患。

医学研究表明[7],胆碱能神经在人类认知和记忆过程中的作用非常重要,该病与胆碱乙酰转移酶(ch AT)的活性和胆碱能神经减少密切相关。

此类患者用SI E进行治疗,可明显降低该病的发病率,缓解症状,恢复认知。

6 开发及其应用前景SI F作为一种具有特殊生理功能的天然活性物质,其独特的保健功能和防治多种疾病的作用已普遍受到世人关注。

国外就SI F的生理功能、药效学、作用机理、临床试验及高SI F含量转基因大豆品种的培育等方面的研究已取得了令人瞩目的成就。

SI F原料易得,价格低廉,具有很高的开发利用价值和广阔的发展前景。

我国盛产大豆,SI F 资源十分丰富,但国内就SI F的研究有待深入,大量SI F资・5・ 贵阳中医学院学报 第28卷源亟待开发,其潜在的经济效益和社会效益是显而易见的。

我国是癌症病人绝对数字很高的国家,许多地区已进入老年社会,老年人群数量大,对患有骨质疏松症的老年人,以及对妇女健康的保护,都需要大豆异黄酮产品。

我们相信,大豆异黄酮产品的开发在我国有很好的经济效益和社会效益。

参考文献[1] 毛峻琴.宓鹤鸣.大豆异黄酮的研究进展[J ].中草药,2000,31(1);61~64.[2] 张延坤,马燕.大豆异黄酮的特性及其特殊生理功能[J ].解放军预防医学杂志,2003,21(4):307~310.[3] 杨镇洲,糜漫天.大豆异黄酮的抗癌效应研究进展[J ].国外医学.肿瘤分册,2001;28(2):107.[4] 马桂芝,高晓黎.大豆异黄酮测定方法的研究进展[J ].中成药,2002,24(6):461~464.[5] 刘飞.大豆异黄酮抗癌与预防心血管疾病的研究进展[J ].解放军预防医学杂志,2003,21(4):304~306.[6] 张延坤,马燕.大豆异黄酮的特性及其特殊生理功能[J ].解放军预防医学杂志,2003,21(4):307~310.[7] 杨薇.大豆植物性雌激素的构效关系及药理作用[J ].中国新药杂志,2001,10(12):892.收稿日期:2005-10-09组织工程学在骨缺损治疗中的研究进展袁义伦 指导老师:易洪诚(贵阳中医学院03级研究生,贵州贵阳 550002) 关键词:骨缺损;组织工程学;种子细胞;支架材料;生长因子 中图分类号:R319 文献标识码:A 文章编号:1002-1108(2006)02-0051-03 骨折端因某种原因丧失了一定的骨质,形成较大的间隙,称为骨缺损。