瓜类细菌性果斑病的发生规律及防治

- 格式:doc

- 大小:491.50 KB

- 文档页数:10

瓜类细菌性果斑病的发生规律及防治瓜类细菌性果斑病(Bacterial fruit blotch of melon,简称BFB)是一种国际性的检疫性病害,主要为害西瓜、甜瓜、南瓜、西葫芦等葫芦科作物,此外,该病原菌还可侵染番茄、胡椒和茄子等作物。

近年来,随着瓜类作物种植面积的增加,瓜类细菌性果斑病发病日趋严重,在美国、澳大利亚、中国、哥斯达黎加、巴西、印度尼西亚、土耳其等国均大面积暴发,给这些地区的瓜类生产造成了毁灭性的影响。

瓜类细菌性果斑病主要为害瓜类作物的幼苗和果实,高温多雨潮湿的年份发病较重,一般田块发病率在45%~75%,严重时高达100%,该病的发生严重危害了瓜类产业的健康发展。

细菌性果斑病于1965年首次在美国佛罗里达州的西瓜上发现。

随后迅速扩展,2000年,细菌性果斑病在美国东南部西瓜主产区严重发生,引起西瓜果实腐烂,甚至绝产,给当地的经济造成严重损失。

我国自1986年开始,陕西、河北、山西、海南、吉林、新疆、内蒙古、福建、台湾等地相继报道了该病的发生。

2000年内蒙古巴彦淖尔盟厚皮甜瓜细菌性果斑病大规模发生,平均减产46%,商品瓜率仅有1/3;2002年冬季海南省西瓜育苗场中由BFB造成的毁苗率也高达30%~80%,给瓜农造成严重的经济损失。

由于瓜类细菌性果斑病具有发病迅速、传播速度快、暴发性强等特点,使得该病害已成为影响我国瓜类生产的主要病害之一。

因此,掌握瓜类细菌性果斑病的发生规律和防治技术对于控制该病的大规模发生,具有十分重要的意义。

1 发病症状瓜类细菌性果斑病从苗期至成株期均可发病,病菌可为害叶片、茎及果实。

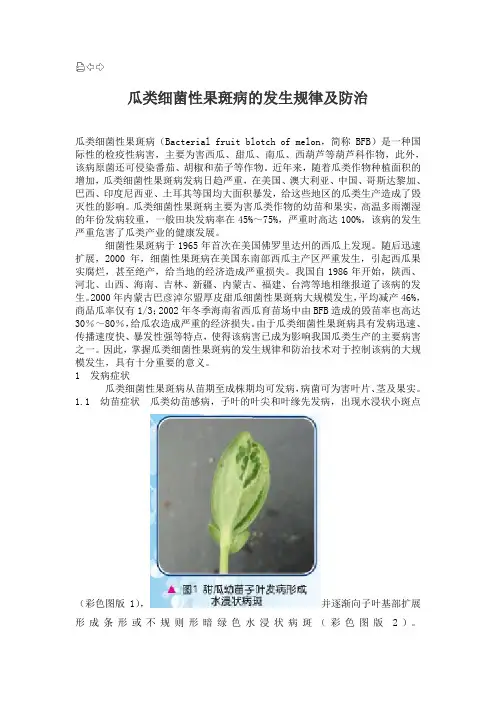

1.1 幼苗症状瓜类幼苗感病,子叶的叶尖和叶缘先发病,出现水浸状小斑点(彩色图版1),并逐渐向子叶基部扩展形成条形或不规则形暗绿色水浸状病斑(彩色图版2)。

随后感染真叶,真叶受害初期出现水浸状小斑点,病斑扩大时受叶脉的限制呈多角形、条形或不规则形暗绿色病斑(彩色图版3),后期转为褐色,下陷干枯,形成不明显的褐色小斑,周围有黄色晕圈,病斑通常沿叶脉发展,对植株的直接影响不大,但却是果实感病的重要病菌来源。

43甜瓜细菌性果斑病科学防控技术一、甜瓜细菌性果斑病的危害症状 苗期发病:西瓜噬酸菌可在甜瓜整个生育期内进行侵染。

种子带菌可引起幼苗发病,在子叶上形成水渍状病斑,随后扩延至子叶基部,呈现条形或不规则的暗绿色病斑,严重时会沿主脉发展成黑褐色坏死病斑。

随浇水及农事操作在苗床进行传播扩散,严重发生可导致育苗失败。

成株期发病:带菌苗移栽后,在高温高湿条件下,病菌通过伤口和气孔侵染成熟植株。

叶片上病斑呈圆形至多角形,边缘初呈V 字形水渍状,后中间变薄,病斑干枯。

病斑背面溢有白色菌脓,干后呈一薄层,且发亮。

严重时多个病斑融合成大斑,颜色变深,多呈褐色至黑褐色。

植株茎部受害,常在茎部形成凹陷斑,并形成菌脓,导致瓜蔓腐烂。

空气干燥时形成白色粉末状物附着在茎杆受害部位,瓜农称之为“水烂蔓”。

发病严重时,叶片干枯,全田发病,似火烧状。

病斑上溢出的菌脓借风雨、昆虫及农事操作等途径传播,形成多次侵染。

果实发病:甜瓜细菌性果斑病菌可通过果皮皮孔侵染不到3周的幼果。

果实染病,先在果实朝上的表皮上现水渍状小斑点,渐变褐,稍凹陷,后期多龟裂,变褐色。

初发病时仅局限在果皮上,进入发病中期后,病菌可单独或随同腐生菌向果肉扩展,使果肉变成水渍状腐烂。

受害严重地块,可导致绝收。

/经作/ 甜瓜是深受消费者喜爱的瓜果之一,近年来随着种植业结构调整,甜瓜已成为很多地区脱贫致富的重要产业。

但甜瓜生产常常受到多种病害的严重威胁,尤其是甜瓜细菌性果斑病的发生,给瓜农带来重大的经济损失,并严重限制了产业的可持续发展。

甜瓜细菌性果斑病是由西瓜噬酸菌引起的毁灭性种传性细菌性病害,因其具有破坏力强、为害范围广和传播速度快的特点,已在不少地区发生,每年都造成较大的经济损失。

提醒广大种植户注意及早识别与防治。

口/赵廷昌 杨玉文 关巍 白庆荣二、甜瓜细菌性果斑病病原 该病害的病原为西瓜噬酸菌,菌体短杆状,革兰阴性菌。

该菌除侵染甜瓜外,还侵染西葫芦、南瓜、西瓜、黄瓜等葫芦科作物。

编辑:徐建堂450083127@ 蔬菜园地瓜类细菌性果斑病是一种国际性检疫性病害,主要危害西瓜、甜瓜、南瓜、西葫芦等瓜类作物,近年来随着瓜类蔬菜种植面积的不断增加,细菌性果斑病发病危害越来越严重,严重影响瓜类蔬菜产量和品质的提升。

一、危害程度及发病症状1.危害程度。

瓜类细菌性果斑病主要危害瓜类作物的幼苗和果实,高温多雨潮湿的年份发病较重,一般田块发病45%~75%,严重高达100%。

2.幼苗发病症状。

瓜类幼苗感病,子叶的叶尖和叶缘先发病,出现水浸状小斑点,并逐渐向子叶基部扩展形成条形或不规则暗绿色水浸状病斑。

真叶受害初期出现水浸状小斑点,病斑扩大时受叶脉限制呈多角形、条斑或不规则形暗绿色病斑,后期转为褐色,形成不明显的褐色小斑,周围有黄色晕圈,病斑通常沿叶脉发展。

发病严重时,整株幼苗坏死。

3.成株期发病症状。

植株生长中期,叶片病斑多为褐色至深褐色,圆形至多角形,周围有黄色晕圈,沿叶脉分布,后期病斑中间变薄,病斑干枯,严重时多个病斑连在一起。

有时病原菌自叶片边缘侵入,可形成“V”字形病斑,通常不导致落叶。

4.果实发病症状。

首先在果实表面出现水渍状斑点,初期较小,随后迅速扩展,形成边缘不规则的深绿色水浸状病斑,这些坏死病斑文/ 山东省农业技术推广总站 刘国琴瓜类细菌性果斑病绿色防控技术34第6月上半月刊35在很短时间内便可扩展并覆盖整个果实表面,初期这些坏死病斑不延伸至果肉中,后期受损,中心部变成褐色并开裂,果实上常见到白色细菌分泌物或渗出物并伴随其他杂菌侵染,最终整个果实腐烂,严重影响果实产量。

二、发病原因1.病原菌。

瓜类细菌性果斑病病原菌为燕麦嗜酸菌西瓜亚种,革兰阴性菌,菌体短杆状。

2.种子带菌时间长。

瓜类细菌性果斑病是典型的种传病害,病原菌在种子中存活时间长,抗逆能力强,一般带菌种子储存38年左右(西瓜种子34年,甜瓜种子40年)病菌依然具有侵染能力。

3.侵染传播能力强。

一般种子带菌率为0.01%,即可引起病害发生和流行。

Nong Cun Ke Ji打瓜细菌性果斑病综合防治措施达仁别克•提恩德克(阿勒泰市萨尔胡松乡农业技术推广站,阿勒泰836500)摘要:本文总结了打瓜细菌性果斑病的病原、病症、发病规律、传播途径及防治措施,为打瓜丰产丰收提供技术支持。

关键词:打瓜;细菌性果斑病;防治措施近年来,阿勒泰地区打瓜种植业“一高一多”问 题逐年加重,即集约化种植密度提高,种植面积增 多,相应的病害发生率增加,对打瓜的危害越来越 大,其中,危害最重的是瓜类细菌性果斑病。

一、 发病特点细菌性果斑病又称细菌性斑点病、水浸病、果实 腐斑病等,为细菌性病害,主要危害打瓜、西瓜的全 株,相对于其他疾病具有发病迅速、传播快、暴发性 强等特点,根据此特征,该病防治重在预防。

在苗期或成株时均可发病,严重时可感染果实。

发病时从子叶叶尖、叶缘发病,后沿叶中脉形成褐色 不规则病斑,病叶干枯卷缩。

严重时,嫩茎也受到侵 染,导致茎基部腐烂,7耀20天整株死亡。

瓜果染病,初时果实表面有几毫米大小灰绿色水渍,迅速呈大 片不规则水浸状龟裂,后果实糜烂。

二、 发病条件该病属细菌性病害,病原为微单胞菌,苗期和成 株期均可发病。

病菌可附着在打瓜种子表面,也可侵 入种子内部组织。

带菌的种子成为本病主要的初侵 染源。

种子发芽后病菌可以侵染幼苗子叶和真叶。

病 菌附着在种子或病残体上越冬,种子带菌是来年发 病最大的初侵染源。

该病菌埋入土中一般可存活240收稿日期:2017-09-20作者简介:达仁别克•提恩德克(1984年7月-),男,大学本科,助理农艺师,主要从事农作物栽培技术推广工作。

天,在病残体上可存活730天,病菌可借助风力、雨 水及灌溉水传播,从伤口或气孔侵入。

果实发病后在 病部大量繁殖,再通过雨水或灌溉水向四周扩散进 行多次重复感染。

因此,在多雨、高湿、大水漫灌时期 发病率高。

气温在24~28益条件下1小时,病菌就能 侵入潮湿的叶片,潜育期3~7天。

细菌经瓜皮进入果 肉后致种子带菌,侵染种皮外部位,也可通过气孔进 入种皮内侵染。

瓜类果斑病的检疫控制措施2006年3月2日农业部发布了617号公告,公布了《全国农业植物检疫性有害生物名单》和《应施检疫的植物及植物产品名单》将瓜类果斑病列为全国植物检疫对象,西瓜、甜瓜、香瓜、哈密瓜及其种子均列为应施检疫的植物及植物产品。

此举将对我区西、甜瓜生产、流通销售及制种业产生重要而深远的影响。

哈密瓜是我区著名特产之一,产品远销内地东南沿海发达地区并相继出口欧美、日本等国,是我区发展特色农业经济的支柱产业之一。

是促进我区农民增收的重要途径。

瓜类果斑病的发生、蔓延,将严重影响哈密瓜生产、流通和销售。

因此必须加强瓜类果斑病的检疫控制以促进哈密瓜生产、保障哈密瓜生产健康发展及商品瓜的流通销售。

1发生及危害瓜类果斑病是由西瓜果斑病菌引起的一种细菌性病害。

主要危害叶片和果实引起叶枯和果腐。

苗期叶部病斑圆形至多角形、水浸状,灰白色,后期中间变薄,可以脱落穿孔。

病斑背面常有细菌液溢出,干后变一薄膜。

果实受害初为水浸状,圆形或椭圆形,逐渐扩大,凹陷,变褐。

严重时内部组织腐烂,失去商品价值。

2传播与分布2.1瓜类果斑病菌主要在种子和土壤表面的病残体上越冬,成为来年的初侵染源。

田间的自生瓜苗,也是该菌的宿主及初侵染源。

病害的远距离传播靠带菌种子。

种子表面和种胚均可带菌。

带菌种子萌发后病菌侵染子叶,引起幼苗发病。

病菌可通过伤口和气孔侵染。

病斑上的菌脓借雨水和风、昆虫及农事操作等途径传播,形成多次侵染。

高温、高湿的环境易发病,特别是炎热夏季,伴之暴风雨的条件下,有利于病菌的繁殖与传播,病害发生严重。

这也是瓜类果斑病在我区北疆部分哈密瓜种植区发生严重的原因之一。

2.2目前,瓜类果斑病在国内部分省区发生危害,主要有海南、陕西、河北、山西、吉林、沈阳、内蒙古、新疆。

区内主要是阿勒泰、五家渠、呼图壁等哈密瓜种植区发生。

因此。

加强检疫是控制瓜类果斑病传播蔓延的首选措施。

3检疫控制措施3.1加快普查划分疫区瓜类果斑病是近十年来新传人的植物检疫性病害,在我区发生分布情况尚不清楚,因此,应尽快开展普查,明确其发生范围,危害程度,依照植物检疫法规,将已发生区划为疫区,由政府部门分布于众。

西瓜细菌性果斑病,田间防治是“下策”,“上策”是什么?瓜类细菌性果斑病(Bacterial Fruit Blotch,BFB),是由西瓜噬酸菌(Acidovorax citrulli)引起的一种重要种传细菌性病害,危害西瓜、甜瓜等多种葫芦科作物。

该病害传播快、破坏性强,分布广泛,近年来传入中国,对西瓜、甜瓜产业造成了严重威胁,严重影响瓜农经济收益。

2007年,西瓜噬酸菌被列入《中华人民共和国进境植物有害性生物名录》[1]。

由于西瓜噬酸菌种内的多样性及与寄主之间关系复杂,使得对该病害的防控十分困难,目前仍没有找到有效的防治手段。

一、西瓜细菌性果斑病的发病症状细菌性果斑病在寄主植物的整个生长期均可发生,可侵染瓜类的叶片、果实和茎[2]。

幼苗发病,先在子叶下半部背面出现水渍状小斑点(图1A),迅速扩大蔓延致大半个叶片腐烂;嫁接后发病,先在接穗的茎上或子叶上出现针尖大小水渍状斑点,然后迅速扩大,至整个接穗茎腐烂(图1B),严重时砧木茎也可发病;真叶上发病,主要表现为沿叶脉发生不规则斑点(图1C),并带有黄色晕圈,湿度大时伴有白色菌脓;果上发病,初期在果实表面出现许多水渍状暗绿色水斑点,以后逐渐发展扩大为边缘不规则深绿色水渍状大斑,严重时果实龟裂、腐烂(图1D)。

因果实外观差,商品价值下降,造成极大的经济损失。

A、子叶发病症状B、茎部发病症状C、真叶发病症状D、果实发病症状图1 西瓜细菌性果斑病田间发病症状二、瓜类细菌性果斑病菌的侵染循环种子带菌是该病害主要的初侵染源。

带菌种子经育苗,定植于温暖、湿润环境,有利于西瓜噬酸菌的繁殖和侵染。

病原菌首先侵染子叶,形成中心病株;然后凭借雨水、灌溉水、风及农事操作等途径在田间传播扩散,造成多次再侵染。

病原菌经伤口或气孔侵入果实,幼果表面形成不明显病斑,但病斑会随果实成熟而扩大。

发病果在田间腐烂,发病果实带菌种子脱落到土壤中,导致土壤带菌,这些带菌种子和土壤中的病残体成为翌年的初侵染源。

瓜类育苗苗期细菌性病害预防措施目前,随着种植规模的扩大化和科学管理的规范化,对育苗的要求越来越高,一些专业化的育苗场应运而生,由于育苗场的集中化管理及设施内适宜的环境,各种病害都会发生,管理不当或预防不及时都会造成损失,特别是瓜类苗期各种病害的发生会造成大量的病株和死苗,瓜类苗期主要病害有猝倒病、立枯病、炭疽病及细菌性病害,特别是近几年细菌性病害发生日趋严重,其具有传播快、致病性强、难防治的特点,容易造成瓜苗大量损失。

一、发病症状瓜类苗期细菌性病害主要有细菌性果斑病、细菌性流胶病、嫁接口感染性细菌性病害。

1、细菌性果斑病该病在西瓜苗上发生尤为严重,瓜类幼苗感染,子叶的叶尖和叶缘先发病,出现水浸状斑点,逐渐向子叶基部扩展成条形或不规则暗绿色水浸状病斑。

真叶感病开始出现水浸状小斑点,扩大时多角形、条斑或不规则暗绿色病斑后期为褐色,形成不明显褐色斑点,周围有黄色晕圈,严重时整株幼苗坏死。

2、细菌性流胶病瓜苗感病叶片初期病斑淡黄色,边缘褪绿,病斑多角形,后期易穿孔,湿度过大时茎秆及叶片产生白色菌脓。

3、嫁接口细菌感染瓜类嫁接时技术不到位、消毒不好、嫁接后温湿度控制不好容易引发细菌性病害发生。

主要表现为刀口处软腐,感染处为褐色,上下扩展,最后水烂死亡。

二、发病原因1、种子带菌种子采种过程感染病菌,瓜类细菌性果斑病为典型的种传病害。

2、温湿度管理不当苗期湿度是细菌性病害发生的主要因素,相对湿度80%以上,叶面有水膜极易发病,嫁接后温湿度控制不好伤口也容易感染。

三、防治措施1、种子消毒播种前种子进行温汤浸种、药剂浸种、干热处理等措施。

2、做好苗期管理选择疏松透气、无病虫害基质育苗,培育健壮健康壮苗以增加瓜苗抗性,用生升农业有限公司的育苗基质培育真正的壮苗,做好土壤消毒、及时清除苗床杂草病株,避免交叉感染,控制湿度及时通风。

3、嫁接苗的科学管理刀具和手做好消毒,嫁接最好选择晴天在遮光条件下进行,嫁接后做好遮阴、保湿、控制温度。

新疆哈密瓜细菌性斑点病病原的鉴定

1 新疆哈密瓜细菌性斑点病

新疆哈密瓜细菌性斑点病是由ᐱRhizoctonia solani Kühn. et Cohn出现的,由细菌引起的木瓜和瓜果病害,然后引起哈密瓜的病变。

该病以斑点病斑和形状不规则的斑点来描述,这个斑点会有病源性毛

发和多量毛孔喷出灰绿色分泌物。

果实表皮不会产生斑点,不会改变

果实内部的质地及颜色,尽管有些会受到灰菌毒素的污染。

这种病害

不仅会影响哈密瓜以及其它瓜果的发展,而且也会降低它们的口感和

市场价值。

2 细菌性斑点病发生的原因

哈密瓜细菌性斑点病的主要原因是植物床虫和病原菌的共同作用。

然而,这种细菌性斑点病的发生也可能是因为病源性细菌的污染,植

株的抗病力减弱和外部环境条件的变化。

3 鉴定新疆哈密瓜细菌性斑点病病原

一般而言,新疆哈密瓜细菌性斑点病病原可以通过细胞、膜脂质

和形态学特征以及DNA和RNA序列来鉴定。

接种培养到水稻米粉上,

然后查看生长的生殖孢子来比较判断,也可用空间竞争的方法辅助鉴定。

除此之外,还可以利用组织菌抗性型鉴定、齐株病毒和复合抗性

检测等方式,来扩大新疆哈密瓜细菌性斑点病病原检测系统,以帮助

鉴定潜在的病原体。

4 新疆哈密瓜细菌性斑点病的防治

新疆哈密瓜细菌性斑点病的有效防治重点可以归结为两点:1.对���病毒有效,可引入苗圃和种植场地抗病毒种苗,配合合理的施肥管理;2.选用天然的有效抗旱剂,温和的植物抗生素,可有效抑制病原菌的活力和蔓延。

另外,果树的正确施肥、虫草的防控、好的采摘规范、正确处理废弃垃圾等也可以大大提高抗病力,减少新疆哈密瓜细菌性斑点病的发生。

瓜类细菌性病害综合防治方法综述瓜类蔬菜是我们最主要的几类食物之一,而近年来随着瓜类作物种植面积的增加,各种瓜类病害也相继出现,尤其是细菌性病害,这给瓜类蔬菜种植带来了严峻的考验,比如细菌性果斑病、角斑病、果实腐斑病等。

所以,对于瓜类细菌性病害的综合防治显得尤为重要。

本文主要就是对瓜类几种最主要的细菌性病害的综合防治策略的一个综述,又以细菌性果斑病的综合防止方法为主。

一、细菌性果斑病的研究进展瓜类细菌性果斑病是发生在甜瓜、西瓜等葫芦科植物上的一种严重的世界性病害,此病是典型的种传细菌性病害,病原为嗜酸菌属西瓜种(Acidovorax citrulli)。

西瓜细菌性果斑病最早于1969年在美国佛罗里达州被发现。

1995年美国期刊“植物病害”专文论述该病,认为是西瓜产业的一大威胁,我国从1986年开始,就不断有人发现和报道该病在国内的发生和为害情况。

细菌性果斑病属于偶发病害,一旦发生即可造成严重的经济损失。

此病属于新病害,相关资料有限,对其研究也刚刚起步。

近几年来成为最受重视的作物病害之一[1]。

二、果斑病的病害循环瓜类果斑病以带菌病种、土壤中病残体、田间自生瓜苗、野生葫芦科作物,以及其他作物植株或病残体上越冬,成为翌年病害发生的初侵染源。

病菌通过组织自然孔口及伤口侵入,病斑上的菌脓借雨水、风、昆虫、农事操作等过程传播,引起再次侵染,感病叶片是果实感病的主要来源。

带菌种子又可成为翌年初侵染来源。

三、果斑病的综合防治瓜类果斑病的综合防治技术主要以预防为主,选用抗病品种为辅,农业防治与药剂防治相结合,加强检疫的综合防治措施。

(1)种子处理种子带菌为主要侵染来源,播前进行种子处理,可以有效降低种子带菌率。

对于哈密瓜果斑病用3%盐酸处理哈密瓜种子15 min,水洗后,再用47%加瑞农600倍液浸种处理过夜后播种[2]。

张昕、李国英等(2001)应用2%~5%的HCL或H2SO4处理哈密瓜种子对细菌性病害的防治效果也非常明显[3]。

西瓜细菌性果斑病综合防治技术细菌性果斑病是当前西瓜*重要的毁灭性病害,其病原菌为西瓜嗜酸病原菌,在我国西瓜生产及制种地均有发生,并呈上升趋势,造成大田西瓜减产甚至绝收,给西瓜生产及制种带来巨大损失。

西瓜传细菌性果斑病综合防治技术具体介绍如下:1、种子消毒处理防控果斑病种子处理是关键。

直播的西瓜种子或用于培育嫁接苗的砧木和接穗的种子都要进行药剂消毒处理,具体方法是用质量好的72%硫酸链霉素1000倍液浸种30分钟后催芽播种,或用40%福尔马林200倍液浸种30分钟,或用1号杀菌剂(中国农业科学院植物保护研究所研制)200倍液浸种1小时,或1%盐酸浸种5分钟或以1%次氯酸钙浸种15分钟后,紧接着用清水浸泡5~6次,每次30分钟,再催芽播种。

药剂浓度和浸种时间一定要把握好,并应该对没有处理过的种子进行少量处理试验,以免大量处理种子时出现药害。

2、幼苗期防治主要应用抗生素和铜制剂。

在出苗后,可用2%春雷霉素500倍液+农用硫酸链霉素3000倍液进行预防保护,每隔7~15天喷雾1次。

幼苗发病初期,用50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂(消菌灵)800倍液,或200mg/kg的新植霉素,或72%农用硫酸链霉素1500倍液,或3%中生菌素可湿性粉剂500倍液喷雾。

也可使用53.8%氢氧化铜干悬浮剂(可杀得)800倍液,或77%可杀得微粒粉剂1,000倍液,或47%春王铜可湿性粉剂(加瑞农)800倍液喷雾。

喷药时应做到均匀、周到、细致。

每隔7天用药1次,连续用药3~4次。

3、成株期处理发病初期可使用幼苗的农药进行喷雾防控,但要注意西瓜、甜瓜幼果对铜制剂(如可杀得、加瑞农)敏感,应注意控制使用浓度。

4、田间管理及时清除病残体;应用地膜覆盖和滴灌设施,降低田间湿度和避免灌水传染;适时进行整枝、打杈,保证植株间通风透光;合理增施有机肥,可以提高植株生长势,增强抗病能力;发现病株,及时清除;禁止将发病田中用过的工具拿到无病田中使用。

瓜类果斑病(Acidovorax avenae subsp.citrulli ),又称细菌性果腐病,是典型的由种子带菌引起的一种严重的细菌性病害[1-3]。

果斑病具有发病迅速、爆发性强、传播速度快等特点,感染会给瓜类产量带来巨大的损失,高温多雨潮湿年份发病较重,一般田块发病率45%~75%,严重时高达100%,该病的发生严重危害了瓜类产业的健康可持续发展,已成为影响我国瓜类生产的主要病害之一[4-5]。

2000年瓜类果斑病被列入《中华人民共和国进境植物有害性生物名录》中,西瓜、甜瓜、以及其种子均列为应检疫植物[6]。

本文就瓜类果斑病的发病症状与分布、病原与寄主、传播途径发生规律、致病性与遗传多样性及防法措施几个方面进行综述,指出当前存在的问题,并对今后的研究进行展望。

1发病症状瓜类细菌性果斑病,可侵染瓜类作物的叶、茎和果实,其中以侵染果实造成的损失最大。

病原菌感染西瓜子叶,造成水渍状小斑点,常伴有黄色晕圈,逐渐扩展成为条形或不规则形黑褐色坏死斑。

真叶感染,形成不明显的褐色小斑,周围有黄色晕圈。

瓜苗染病沿中脉出现不规则褐色病变,有的扩展到时叶缘,从背面看呈水渍状,严重时出现受叶脉限制的水浸状病斑。

病斑沿叶脉蔓延,植株生长中期叶片上病斑很少,通常不明显,略呈多角形,在高湿环境下病斑处分泌菌脓,是感染果实的重要病菌来源。

果实染病,初期在果实上部表面出现数个几毫米大小灰绿色至暗绿色水渍斑点,后迅速扩展成大型不规则的水浸状斑,病斑老化后表皮龟裂,内部组织具浓烈臭味[7-10]。

2病害发生与分布该病最早于1969年由Crall 和Schenck 年于美国佛罗里达州发现。

该病在20世纪80年代后期在美国爆发而受到广泛关注,自此,在世界范围内开始传播[11]。

自报道以来已在美国、澳大利亚、马利亚纳群岛、印度尼西亚、巴西、土耳其、日本、泰国、以色列、伊朗、匈牙利、希腊等国发生[6,16]。

1987年我国学者李明远首先报道了该病在我国北京地区发生[17]。

西瓜细菌性果斑病的防治作者:暂无来源:《农家之友》 2016年第8期西瓜细菌果斑病又称细菌斑点病、西瓜水浸病、果实腐斑病等。

是近年由国外传入的毁灭性病害。

苗期和成株均可发病。

瓜苗染病沿中脉出现不规则褐色病变,有的扩展到叶缘,从叶背面看呈水渍状,种子带菌的瓜苗在发病后1~3 周即死亡。

西瓜果实染病,初在果实上部表面现数个几毫米大小灰绿色至暗绿色水渍状斑点,后迅速扩展成大型不规则的水浸状斑,变褐或龟裂,致果实腐烂,分泌出一种粘质琥珀色物质,进一步发展,细菌透过瓜皮进入果内。

该病多始于成瓜向阳面,与地面接触处未见发病,瓜蔓不萎蔫,病瓜周围病叶上现褐色小斑,病斑通常在叶脉边缘,有时被一个黄色组织带包围,病斑周围呈水渍状是该病别于其他细菌病害的重要特征。

该菌生长适温28.6℃,人工接种2~3 天即可显症。

病菌附着在种子或病残体上越冬,种子带菌是翌年主要初侵染源,该菌在埋入土中西瓜皮上可存活8 个月,在病残体上存活2 年,在田间借风、雨及灌溉水传播,从伤口或气孔侵入,果实发病后在病部大量繁殖,通过雨水或灌溉水向四周扩展进行多次重复侵染。

多雨、高湿、大水漫灌易发病,气温24~28℃经1 小时,病菌就能侵入潮湿的叶片,潜育期3~7 天,细菌经瓜皮进入果肉后致种子带菌,侵染种皮外部位,也可通过气孔进入种皮内。

防治方法(1)加强检疫,不用病区的种子,发现病种应在当地销毁,严禁外销。

(2)选用优良盼早熟品种。

怀疑种子有带菌可能的,用40% 福尔马林150 倍液浸种30分种后,用清水冲净浸泡6~8 小时,再催芽播种,有些西瓜品种对福尔马林敏感,用前应先试验,以免产生药害。

对福尔马林敏感的品种,也可用50℃温水浸种20 分钟,再催芽播种。

(3)与非葫芦科作物进行3 年以上轮作,施用酵素菌沤制的堆肥或充分腐熟有机肥,采用塑料膜双层覆盖等栽培措施。

(4)加强管理,采用温室或火炕无病土育苗,幼果期适当多浇水,果实进入膨大期及成瓜后宜少浇或不浇,争取在高温雨季到来前采收完毕,避过发病期。

打瓜细菌性果斑病的症状侵染循环及农业和化学防治打瓜是西瓜的一种品种,细菌性果斑病是打瓜生长期间出现的一种病害,严重影响了瓜农们的种植效益。

因此,农户们必须采取措施防治该病的发生。

下面火爆农资招商网小编将为大家详细介绍打瓜细菌性果斑病的症状、侵染循环及农业和化学防治方法,供大家参考。

1、症状病原为微单胞菌,苗期和成株均可发病。

瓜苗染病沿中脉出现不规则褐色病斑。

种子带菌的瓜苗在发病后7d~20d即死亡。

瓜果染病,初在果实上部表面灰绿色呈暗绿色水渍状斑点,后扩大不规则水浸状斑,果实腐烂。

2、侵染循环病菌可附着在打瓜种子表面,也可能侵入种子内部组织,带菌的种子成为本病主要的初次感染源。

病菌于低温下在种子上可存活相当长的时间。

种子发芽后病菌可以感染幼苗的子叶和真叶,子叶背面即呈现黑色水渍状病斑,病斑很快坏死。

幼苗感病后借雨水或喷灌而传播感染,病菌可由果实上的伤口或气孔感染果实。

幼果受感染后病斑不明显,但到果实成熟前病斑迅速扩大。

病菌也可直接感染中、后期果实,在28℃~32℃的适温条件下,3d~5d就可以形成明显的斑块。

病斑有时龟裂,并分泌出淡褐色的菌脓,成为该病的二次感染源。

病果如果继续留在田间,最终腐烂而释放出带菌种子。

带病菌的种子散落田间后,长出的瓜株、残留在田间的染病瓜皮,以及田间可能带菌的葫芦科杂草,都是感染下茬打瓜的重要菌源。

3、农业防治加强检疫,不用病区种子,发现病种应在当地销毁,严禁外销。

4、化学防治4.1种子消毒用72%农用链霉素200倍液浸种,搅拌均匀后摊开阴干播种或者选用40%福尔马林150倍液浸种30min后,用清水冲净浸泡6h~8h,再催芽播种。

或者选用50%温水浸种20min,再催芽播种。

4.2药剂防治发病初期,用72%农用链霉素4000倍液~6000倍液,或用4%嘧啶核苷类抗菌素(霉抗)1500倍液~2000倍液,加国兴植物营养素(快长)叶面肥100ml/667m2混合后均匀喷雾,隔7d~10d防治1次,连续防治2次~3次。

哈密瓜细菌性果斑病的发生与防治?植物保护?阿勒泰在近几年发展起来无公害哈密瓜生产,为农牧民开辟了增收新门路.但随之而来,甜瓜角斑病开始发生,且蔓延很快,特别是下潮地块危害较重,严重地影响了瓜叶生长和瓜体膨大.一,症状表现甜瓜角斑病,病原为丁香假单胞细菌变种.整个生育期均可发生.主要危害叶片,也危害茎蔓和果实.发病初期产生水渍状黄褐色小点,呈不规则褐色斑.病斑后期破裂穿孔,严重时造成果实腐烂.二,发病特点病菌随病株残体在土壤和种子上越冬.田问病原菌通过灌溉水,雨滴飞溅,气流和昆虫传播,从伤VI,自然孔VI侵入,造成多次重复侵染.特别是多雨时,瓜田湿度大,病害易流行.如果阴雨转晴,气温上升快,有利于病情好转:三,防治措施1,农业方法(1)选用适合当地的抗病耐病品种.(2)收获岳,及时清除田问病残体,以减少翌年初次侵染源:(3)轮作,要求前茬作物不能是葫芦科作物:(4)加强田问管理,合理密植,增强瓜类专用肥和叶面肥,以减少肥害和伤VI的侵入,提高植株正常生长的抗病性:2,药荆防治(1)种子消毒处理:选用种子量0.2%的70%敌克松可湿性粉剂拌种(2)病株用72%农用链霉素4000倍液,或64q'c杀毒矾可湿性粉剂800倍液喷施.(3)对于甜瓜角斑病防治,要"预防为主,综合防治".选用农药防治时,一定要交替使用,特别要掌握好农药的正确混用方法.(836500)1998年以来,阿勒泰地区哈密瓜每年发生一种细菌性病害,发病率100%,平均减产46%,商品瓜率仅有1/3.2001年中国农科院植保所赵廷昌研究员,鉴定为细菌性果斑病,病原为燕麦食酸菌西瓜亚种.一,病害特点1,典型症状.该病可侵染子叶,真叶和果实,引起叶枯和瓜腐,茎,叶柄,根不受侵染.叶片上的症状与黄瓜细菌性角斑病在黄瓜叶片上的症状基本相似,但叶脉也可侵染,并沿叶脉蔓延.子叶发病时病斑暗褐色,沿主脉逐渐发展为黑褐色坏死斑.真叶上病斑呈圆形或多角形,暗褐色,周围有黄晕圈,通常沿叶脉发展.田间湿度大时病斑背面可溢出白色菌脓,叶基沿叶脉可见水浸状斑点.在果实朝上的表皮,首先出现水渍状小斑点,逐渐变褐,稍凹陷.发病初期病变只局限在果皮,果肉组织仍然正常,但已严重影响瓜的商品价值.罹病中期以后,病菌可单独或随同腐生菌蔓延到果肉,使果肉成为水渍状.病斑老化后表皮龟裂,常常溢出黏稠,透明的琥珀色菌脓.2,病原形态及生物学.病原细菌属革兰氏阴性菌,菌体短杆状,大小为0.5~1.0微米×2~3微米,极生单鞭毛,鞭毛长4~5微米,无芽孢.在KB培养基上28~C培养2天,菌落乳白色,圆形,光滑,全缘,隆起,不透明,菌落直径卜2毫米,无黄绿荧光,对光观察菌落周围有透明圈.病原菌回接在哈密瓜和西瓜叶片上第3天出现症状,第10天症状表现为叶部病斑圆形至多角形,水浸状,灰白色,后期中间变薄,可以脱落穿孔.病斑背面常有细菌脓溢出,干后变一薄层.甜瓜和西瓜的果实上病斑初为水浸状斑,圆形或卵圆形,渐渐扩大,稍凹陷,绿褐色,有时数个病斑融合成大斑,色加深呈褐色至黑褐色.3,寄主范围.该病菌经人工接种证明能侵染黄瓜,西瓜,甜瓜,南瓜,西葫芦,冬瓜,苦瓜,丝瓜,番茄,茄子,葫芦等.4,发病规律一细菌性果斑病主要在种子和土壤表面.2O?的病残体上越冬,成为来年的初侵染源.田问的自生瓜苗,野生南瓜等也是该病菌的宿主及初侵染源.病菌主要通过伤VI和气孔侵染.病害的远距离传播靠带病种子,种子表面和种胚均可带菌.带菌种子萌发后病菌即侵染子叶,引起幼苗发病,病斑上的菌脓借雨水,风,昆虫及农事操作等途径传播,形成多次再侵染,高温,高湿的环境易发病.二,防治措施1,选用抗病品种.目前国内的甜瓜抗病品种尚不明确,只能肯定以皇后为亲本的杂交种是感病的.2,植物检疫.调种或购种时应凭植物检疫部门出具的检疫证书.在国内调种引种前,到产地对繁种田块作产地检疫十分有效.3,种子处理(1)温汤浸种:用体积相当于种子3倍的55'--'60~温水,倒人盛种子的容器,边倒边搅动,待水温降至30℃时为止,然后静置6~8'b时,此法可杀灭种表携带的病菌:(2)干热消毒:干燥的种子放在70℃的干热条件下处理72小时,然后浸种催芽,对侵人种子内部的病菌有特殊的消毒作用.(3)药剂消毒:可用次氯酸钙300倍液浸种30-,060分钟;40%的福尔马林150倍液浸种15小时,200ppm的硫酸链霉素浸种2小时,l%盐酸浸种5分钟;0.1%的升汞浸种10分钟,冲洗干净舌播种.4,农业防治首先与非葫芦科作物实行3年以上轮作;其次选择壤土或沙壤土质,地势平坦的地块;第三进行秋翻深耕,增施有机肥,来增加土壤肥力,提高土壤通气性;第四采用"龟背式"栽培方式可有效减少畦面积水:5,化学防治一药剂选用铜制剂和抗生素防治效果佳,可用14%络氨铜水剂300倍液;5O%甲霜铜可湿性粉剂600倍液;60%琥乙磷铝可湿性粉N500倍液,77%可杀得可湿性微粒粉剂400倍液;50%琥胶肥酸铜可湿性粉剂500倍液;72%农用链霉素可湿性粉剂4000倍液,在发病初期施药防治,隔7~10天喷1次.如果在瓜生长期预报有雨,则在雨前必须喷药,雨后立即补喷1次?(836500)新疆农业科技阿勒泰地区植保站汪文静王不伟咯窟瓜细为住果斑痴的发生与防滔。

甜瓜果斑病的为害症状、传播途径及防治措施甜瓜果斑病是一种常见的细菌性病害,严峻影响了甜瓜的品质和产量,降低了农户们的种植效益。

本文为大家具体介绍了,盼望能够关心大家更好的了解预防该病。

为害症状:该病侵染叶脉,并沿叶脉扩展。

叶片上病斑呈圆形至多角形,边缘初呈V字形水渍状,后中间变薄,病斑干枯。

病斑背面溢有白色菌脓,干后呈一薄层,且发亮。

严峻时多个病斑融合成大斑,颜色变深,多呈褐色至黑褐色。

果实染病,先在果实朝上的表皮上消失数个深绿色至暗绿色水渍状小斑点,渐变褐,稍凹陷,后快速扩展成大型不规章的橄榄色水浸状斑块,病斑边缘不规章,并不断扩展,7-10天内便布满除接触地面部分的整个果面。

早期形成的病斑老化后表皮变褐或龟裂,进入发病中期后,病菌可单独或伴同腐生菌向果肉扩展,常溢出黏稠、透亮的琥珀色菌脓,果实很快腐烂。

种子带菌的瓜苗在发病后1-3周即死亡。

传播途径:病原细菌在种子和土壤表面的病残体上越冬,成为翌年的初侵染源。

田间的自生瓜苗、野生南瓜等也是该病的初侵染源和宿主。

病菌主要从伤口和气孔侵染。

该病的远距离传播主要靠带菌种子,种子表面和种胚均可带菌。

带菌种子萌发后,病菌就从子叶侵入,引起幼苗发病。

病斑上溢出的菌脓借风雨、昆虫及农事操作等途径传播,形成多次再侵染。

内蒙古西部5月上旬播种甜瓜和哈密瓜,6月上旬发病,7月份进入发病盛期,病原细菌在瓜上分解糖份以后进入瓜体内部,侵染瓜肉,成熟时腐烂。

干旱年份发病轻,高温多雨年份和平作地块发病重。

品种间抗病性有差异:哈密瓜皇后系列、86系列发病重。

防治措施:农业防治(1)选择无病留种田选择无果斑病发生的地区作为制种基地,并实行严格隔离措施,以防止病原菌感染种子。

(2)苗床消毒育苗应选择通风干燥的场地,播种前可进行土壤消毒。

此外,在不同田块劳作时,要做好操作人员和工具的消毒工作。

(3)加强田间管理避开种植过密、植株徒长,合理整枝,削减伤口;平整地势,改善田间浇灌系统,合理浇灌并准时排解田间积水。

瓜类细菌性果斑病的发生规律及防治瓜类细菌性果斑病(Bacterial fruit blotch of melon,简称BFB)是一种国际性的检疫性病害,主要为害西瓜、甜瓜、南瓜、西葫芦等葫芦科作物,此外,该病原菌还可侵染番茄、胡椒和茄子等作物。

近年来,随着瓜类作物种植面积的增加,瓜类细菌性果斑病发病日趋严重,在美国、澳大利亚、中国、哥斯达黎加、巴西、印度尼西亚、土耳其等国均大面积暴发,给这些地区的瓜类生产造成了毁灭性的影响。

瓜类细菌性果斑病主要为害瓜类作物的幼苗和果实,高温多雨潮湿的年份发病较重,一般田块发病率在45%~75%,严重时高达100%,该病的发生严重危害了瓜类产业的健康发展。

细菌性果斑病于1965年首次在美国佛罗里达州的西瓜上发现。

随后迅速扩展,2000年,细菌性果斑病在美国东南部西瓜主产区严重发生,引起西瓜果实腐烂,甚至绝产,给当地的经济造成严重损失。

我国自1986年开始,陕西、河北、山西、海南、吉林、新疆、内蒙古、福建、台湾等地相继报道了该病的发生。

2000年内蒙古巴彦淖尔盟厚皮甜瓜细菌性果斑病大规模发生,平均减产46%,商品瓜率仅有1/3;2002年冬季海南省西瓜育苗场中由BFB造成的毁苗率也高达30%~80%,给瓜农造成严重的经济损失。

由于瓜类细菌性果斑病具有发病迅速、传播速度快、暴发性强等特点,使得该病害已成为影响我国瓜类生产的主要病害之一。

因此,掌握瓜类细菌性果斑病的发生规律和防治技术对于控制该病的大规模发生,具有十分重要的意义。

1 发病症状瓜类细菌性果斑病从苗期至成株期均可发病,病菌可为害叶片、茎及果实。

1.1 幼苗症状瓜类幼苗感病,子叶的叶尖和叶缘先发病,出现水浸状小斑点(彩色图版1),并逐渐向子叶基部扩展形成条形或不规则形暗绿色水浸状病斑(彩色图版2)。

随后感染真叶,真叶受害初期出现水浸状小斑点,病斑扩大时受叶脉的限制呈多角形、条形或不规则形暗绿色病斑(彩色图版3),后期转为褐色,下陷干枯,形成不明显的褐色小斑,周围有黄色晕圈,病斑通常沿叶脉发展,对植株的直接影响不大,但却是果实感病的重要病菌来源。

条件适宜时,子叶病斑可扩展到嫩茎,引起茎基部腐烂,使整株幼苗坏死(彩色图版4)。

种子带菌的瓜苗在发病后1~3周即死亡。

1.2 成株期症状植株生长中期,叶片病斑多为浅褐色至深褐色,圆形至多角形,周围有黄色晕圈,沿叶脉分布(彩色图版5),后期病斑中间变薄,病斑干枯(彩色图版6),严重时多个病斑连在一起。

有时病原菌自叶片边缘侵入,可形成近“V”字形病斑(彩色图版7),通常不导致落叶。

茎基部发病初期呈水浸状并伴有开裂现象(彩色图版8),严重时导致植株萎蔫(彩色图版9)。

1.3 果实症状首先在果实表面出现水渍状斑点,初期较小,直径仅为几十毫米,随后迅速扩展,形成边缘不规则的深绿色水浸状病斑(彩色图版10)。

几天内,这些坏死病斑便可扩展并覆盖整个果实表面(彩色图版11),初期这些坏死病斑不延伸至果肉中,后期受损中心部变成褐色并开裂,果实上常见到白色的细菌分泌物或渗出物并伴随着其他杂菌侵染(彩色图版12),最终整个果实腐烂,严重影响果实产量(彩色图版13)。

2 病原菌瓜类细菌性果斑病,又称细菌性果腐病,病原菌为燕麦嗜酸菌西瓜亚种(Acidovorax avenae subsp.citrulli),最早在美国发病西瓜幼苗子叶上分离得到。

其形态学和生理生化特征与假产碱假单胞菌(Pseudomonas pseudoalcaligenes)相似,但它可以侵染西瓜、甜瓜、黄瓜和南瓜。

因此,被命名为类产碱假单胞菌西瓜亚种(Pseudomonas pseudoalcaligenes subsp.citrulli)。

随着对该病原菌形态学及分子生物学方面的深入研究,1992 年该病菌被正式改名为燕麦嗜酸菌西瓜亚种(Acidovorax avenae subsp.citrulli)。

燕麦嗜酸菌西瓜亚种属革兰氏阴性菌,菌体短杆状,大小为(2~3)μm×(0.5~10.0)μm;有l根极生鞭毛,鞭毛长4~5 μm;无芽孢,严格好氧,属rRNA组I,不产生荧光和其他色素,不产生精氨酸水解酶,明胶液化力弱,氧化酶和2-酮葡糖酸试验阳性。

在KB培养基上28 ℃培养2 天,菌落乳白色,圆形、光滑、全缘、隆起、不透明(彩色图版14)。

菌落直径1~2 mm,无黄绿色荧光,对光观察菌落周围有透明圈。

3 发生规律3.1 初侵染来源3.1.1 种子带菌病原菌可以附着在种子表面,也可以侵入种子内部组织,带菌种子采用平板法检测,种皮和种胚均可以检测到病原菌(彩色图版15、16)。

种子发芽后,病原菌可以侵染子叶和真叶,成为果实感病的重要再侵染源。

育苗温室内80%以上的幼苗感病是源于带菌种子。

病原菌在花期侵染可引发种子带菌,在花期每个柱头上人工接种1×107单位cfu·mL-1的病原菌,收获时98%的果实不表现受害症状,但对种子进行PCR检测,44%的种子带菌;收获种子进行播种,1/3以上的幼苗发病。

可见,从没有发病症状的果实上采收种子,并不能完全杜绝种子带菌。

3.1.2 自生苗和野生寄主病原菌可以在田间自生瓜苗、野生葫芦科作物,以及其他作物植株或病残体上越冬,成为翌年病害发生流行的初侵染源。

适宜条件下,病原菌能迅速繁殖、传播。

田间及周围带菌杂草也是该病的初侵染源之一。

3.1.3 土壤中病残体在田间情况下,瓜类细菌性果斑病菌可随病残体在土壤中越冬,在植物病残体上存活时间可长达2年。

因此,带菌病残体也是该病在田间的初侵染源之一。

3.2 传播途径瓜类细菌性果斑病的病原细菌可通过组织自然孔口及伤口侵入,果实感病大多是在坐果后1~3周的幼果期。

自然条件下,病原菌主要是通过带菌种子进行远距离传播。

此外,病原菌还可借风、雨水、灌溉水和昆虫传播;带菌砧木、污染的刀具和器皿及农事操作人员的手套、衣物及鞋子等也可以造成该病原菌在田间的近距离传播。

3.2.1 种子传播瓜类细菌性果斑病是典型的种传病害,带菌种子储存38年后,病菌依然具有侵染能力。

目前,市场上瓜类种子带菌率较高,而随着瓜类育种产业的发展,带菌种子、种苗以及移栽苗在世界范围内调运,带菌种子传播已成为瓜类细菌性果斑病的重要传播途径之一。

3.2.2 嫁接传播瓜类嫁接通常使用葫芦科作物作为砧木,而细菌性果斑病病原菌可以侵染多数的葫芦科作物。

带菌砧木进行嫁接可导致嫁接苗染病,病害随着嫁接苗的移栽向其他健康田块传播蔓延。

近年来,随着嫁接技术大规模的推广应用和嫁接苗的市场化,带菌嫁接苗已成为细菌性果斑病传播的新途径。

2009~2010年间,通过广泛的病样采集结合全国寄样免费病害诊断活动,我们共收集到来自湖北、山东、河北、北京、陕西、黑龙江等地的细菌性果斑病标本103份,其中有41份是由砧木带菌引起的。

2009年湖北省青鱼县渡普镇东湖村村民种植的嫁接西瓜,由于砧木带菌和嫁接苗的流通,导致全村种植的达棚西瓜区超过一半的果实失去商品价值。

3.2.3 雨水和灌溉水传播雨水充沛的年份和地区,病原菌随着雨水的地表径流以及雨滴飞溅传播到其他寄主,从伤口或自然孔口进行侵染。

果实发病后,病原菌在病部大量繁殖,通过雨水或灌溉水向四周扩展进行多次重复侵染。

3.2.4 农事操作传播田间种植过密,植株生长过旺,使得植株间由于接触摩擦造成伤口,增加了病原菌的侵染机会。

湿度大时叶面结露和清晨叶缘吐水,病原菌的菌脓聚集在叶缘水孔处,粘附在农事操作人员的衣物及农机具上,随操作人员走动进行传播,使得病原菌从有病株传播到无病株,或从带菌田块传播到健康田块,从而造成病原菌在田间传播蔓延。

同时,不恰当的农事操作也会造成病原菌在田间进一步传播,如田间病残及杂草未及时清除或清除后仍然堆放于田块周围,没及时进行焚烧与深埋等处理,进一步增加了该病原菌传播与侵染的机会。

3.2.5 昆虫传播田间昆虫取食感染瓜类细菌性果斑病的植株或果实组织后,再次取食时,可将该病原菌传播至其他健康植株。

此外,昆虫取食时在作物叶片上造成伤口,为病原菌的侵染创造了有利条件。

3.3 田间发生特点细菌性果斑病在温暖、潮湿的环境中易暴发流行,特别是炎热季节伴随暴风雨的条件,有利于病原菌的繁殖和传播,病害发生严重;地势低洼、排水不良,连作,种植过密,管理粗放,虫害发生严重的田块发病较重。

气温高、下午出现雷阵雨的天气里,叶片、果实上的病害症状发展、蔓延最快。

环境条件适宜时,一块田地的几个侵染点可以最终导致收获期时100%的果实染病。

在凉爽、阴雨气候条件下,病害一般不会明显发展,通常叶部发病症状不明显,种植者难以识别。

大风大雨及大雾结露都容易造成田间病害大流行,只要田间最初有10%的植株发病,其菌量就足够使整块田发病。

4 综合防治技术4.1 抗病品种目前还没有培育出有效的商业化抗病品种。

不同品种和类型的瓜类作物间抗病性差异不明显,只存在具有一定程度耐病性的品种,且果皮颜色浅(浅绿色)较颜色深(墨绿色)的品种易感病,较耐病瓜类品种果皮多为单一深绿色(如:Sugar Baby)。

此外,三倍体西瓜较二倍体西瓜抗病。

4.2 种子处理播前进行种子处理,可以有效降低种子带菌率。

常用处理方法包括用1%盐酸漂洗种子15分钟,或15%过氧乙酸200倍液处理30分钟,或30%双氧水100倍液浸种30分钟。

4.3 农业防治4.3.1 选择无病留种田选择无果斑病发生的地区作为制种基地,并采取严格隔离措施,以防止病原菌感染种子。

4.3.2 苗床消毒育苗应选择通风干燥的场地,播种前可进行土壤消毒。

此外,在不同田块劳作时,要做好操作人员和工具的消毒工作。

4.3.3 加强田间管理避免种植过密、植株徒长,合理整枝,减少伤口;平整地势,改善田间灌溉系统,合理灌溉并及时排除田间积水。

彻底清除田间杂草,及时清除病株及疑似病株并销毁深埋。

尽量选择植株上露水已干及天气干燥时进行田间农事操作,减少病原菌的人为传播。

还可与非葫芦科作物实行3年以上轮作。

4.4 药剂防治目前,瓜类细菌性果斑病的防治药剂以抗生素类和铜制剂为主。

4.4.1 生物农药中生菌素可以有效抑制瓜类细菌性果斑病的发生和蔓延。

发病初期,用3%中生菌素可湿性粉剂500倍液进行叶面喷施,每隔3天喷施1次,连续喷施2~3次;或用有效浓度为200 mg·L-1新植霉素,每隔5~7天喷施1次,连续施药2~3次在预防和早期治疗方面也具有较好效果。

此外,AAA99-2(Acidovorax avenae subsp.avenae)、MEN2(Paenibaci llus lentimorbus)、RAB9(Bacillus sp.)等生防菌株在实验室条件下对细菌性果斑病都具有很好的防治效果。