师生三代共建原子结构模型

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:2

《原子结构的模型》教学设计浙江省海宁市实验初中宋竺《原子结构的模型》是学生在教师的指导下,进行自主的学习、合作学习。

案例的动画模型有直观、形象的优点,动画与单纯用语言描述相比,教学效果较好。

一、教学分析(一)教材分析本节为浙教版初中《科学》八年级(下)第一章《粒子的模型与符号》的第3节第一课时,本节两个课时,第一课时主要对学生学习原子结构模型的建立完善。

让学生沿着科学家的道路去构建原子模型,同时渗透模型的构建方法。

通过对有关科学家和其研究的介绍,培养学生的科学兴趣,使学生体验、学习科学家提出问题、建立假设、修正模型的研究方法。

教会学生学会观察、学会分析、学会总结,帮助学生认知,从而帮助学生构建知识。

本节的基本概念和基础原理多,如原子结构的概念,这些内容抽象,肉眼不可见,远离学生的生活,所以运用了大量的图片和动画来展示或模拟结构,使之形象化,便于直观认识。

本节还密切联系现代生活、生产和科学技术的实际,有着浓郁的生活气息和时代气息。

使学生更好地理解科学与生活、科学与社会的关系。

(二)学生分析从知识水平来看,本节内容抽象,肉眼又不可见,远离生活,学生难以理解,但学生在学习了前面的模型、符号的建立与作用,物质与微观粒子模型的基础上,继续来学习原子结构的模型,有一定的微观认识基础。

从人的思维发展阶段看,初中的学生还处于具体形象思维的阶段,要使他们形成正确的微观的结构表象和概念,需要教师提供直观的动画模型,帮助学生由感性认识上升到理性认识,帮助学生构建知识。

从学生的学习兴趣看,本节的丰富内容,精美的图片,与生活、科技紧密接合的事例,激起了学生探索科学的兴趣。

(三)网络教室学生上课时可以直接查找网络或到自主学习网站学习,方便快捷,课堂容量大。

二、教学目标知识与技能:1.了解原子的构成、原子结构模型及其在历史上的发展过程,体验建立模型的思想2.了解a粒子散射实验和卢瑟福的原子核式结构。

过程与方法:1.培养学生的空间想象能力、抽象思维能力、科学的分析推理能力及对所学知识的应用能力。

原子的核式结构模型【教学任务分析】1.学生在初中物理和化学课中已经学过原子的核式结构,但并不了解这些知识是怎样获得的。

针对这一特点,介绍人类怎样一步一步地深入认识原子的结构;2.在我们日常所处的宏观世界中,可以直接用眼睛观察物体的结构,但在微观世界里,已经不能靠眼睛来获取信息了。

针对这一问题,了解最常用的获取微观世界的信息的方法;3.前一节电子的发现,说明原子可以再分割,在此基础上,汤姆孙建立了原子“枣糕模型”。

卢瑟福用发现的α粒子散射实验结果否定了汤姆孙的原子模型,提出了原子的核式结构模型。

α粒子散射实验和原子的核式结构的内容是本节教学的重点;4.科学假说是科学研究中一个非常重要的方法,科学家们通过对实验事实的分析,提出模型或假说,这些模型或假说又在实验中经受检验,正确的被肯定,经不起检验的被否定,在新的基础上再提出新的学说。

人类对原子结构的认识,生动地体现了科学发展的这种过程。

【学生情况分析】1.学生的整体素质及物理基础一般,学生的逻辑思维能力一般,因此根据现有学生的具体情况设计教案、一步步设计难度梯度,进行有效性教学。

2.新课程改革打破了以前的应试教育模式,教育教学过程中师生地位平等,充分贯彻以学生为本,坚持学生的主体地位,教师的主导地位;3.本节课是一节科学探究课,呈现在学生面前的是现象,是问题,而不是结论。

4.估计学生利用ɑ粒子散射实验现象进行讨论和通过观察实验现象推理出卢瑟福的原子的结构模型会有一定的困难;对提出的3个问题,前二个问题放手让学生进行小组讨论,对于问题3采用先让学生猜想,师生共同分析实验现象,然后再放手让学生小组讨论出原子的结构。

【教学目标】(一)知识与技能1.了解原子结构模型建立的历史过程及各种模型建立的依据;2.知道α粒子散射实验的实验方法和实验现象,及原子核式结构模型的主要内容。

(二)过程与方法1.通过对α粒子散射实验结果的讨论与交流,培养学生对现象的分析中归纳中得出结论的逻辑推理能力;2.通过核式结构模型的建立,体会建立模型研究物理问题的方法,理解物理模型的演化及其在物理学发展过程中的作用;3.了解研究微观现象的方法。

第三课原子的核式结构模型(课件)(共51张PPT) 高二物理(人教版2023选择性必修第三册)(共51张PPT)§4.3 原子的核式结构模型卢瑟福每种化学元素都有它对应的原子…原子是最微小的不可分割的实心球体…道尔顿世间万物是由原子构成的…原子是一种最后的不可分割的物质微粒…德谟克利特科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线。

它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光,这种射线的本质是什么呢?新课导入这种射线称为阴极射线(cathode ray)。

对这种射线本质的认识有两种观点:一种观点认为,它是一种电磁辐射;另一种观点认为,它是带电微粒。

如何用实验判断哪一种观点正确呢?1876年,另一位德国物理学家戈德斯坦认为管壁上的荧光是由于玻璃受到阴极发出的某种射线的撞击而引起的,并把这种射线命名为阴极射线。

那么阴极射线到底是什么呢?阴极射线19世纪,对阴极射线本质的认识有两种观点一种观点认为阴极射线像X射线一样是电磁辐射代表人物赫兹另一种观点认为阴极射线是带电微粒代表人物汤姆孙赫兹德国汤姆孙英国阴极射线的本质如果是你,你将设计怎样的实验,来探究阴极射线的本质是电磁波还是带电粒子流?让阴极射线沿垂直场的方向通过电场或磁场,观察它是否偏转①如果阴极射线发生了偏转,那么阴极射线就是在电场力或洛伦兹力的作用下偏转的,说明阴极射线的本质是带电粒子流。

②如果阴极射线没有发生偏转,表示阴极射线不带电,说明阴极射线的本质是电磁波阴极射线的本质阴极射线的本质J.J.汤姆孙对阴极射线进行了一系列的实验研究。

他确认阴极射线是带电的粒子。

自1890年起开始研究。

小孔AB:使由C发出的粒子形成一束细细的射线带有标尺的荧光屏平行的金属板之间夹有电场阴极C:发出带电粒子通过射线产生的荧光的位置,可以研究射线的径迹汤姆孙的气体放电管示意图汤姆孙的气体放电管一、阴极射线1.实验装置:真空玻璃管、阴极、阳极和感应圈.在金属板D1D2之间未加电场时,射线不偏转,射在P1点。

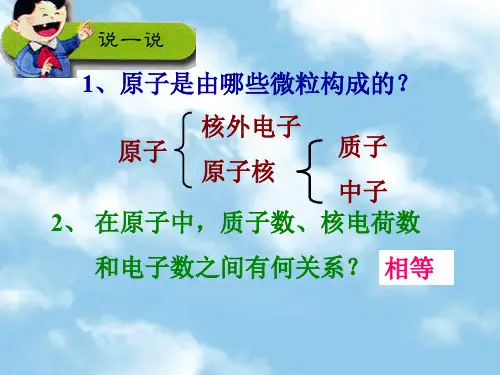

物理新人教版选修3-5182原子的核式结构模型原子的核式结构模型是指描述原子的核心组成和电子分布的模型。

根据这个模型,原子由中心的原子核和围绕原子核运动的电子组成。

早期的原子模型是由英国科学家汤姆逊提出的,他认为原子是一个带有正电荷和负电荷的球体结构,电子均匀地分布在球体中。

这个模型被称为"西瓜模型",因为原子的正电荷和负电荷的分布就像西瓜的果肉和瓤。

然而,这个模型无法解释一些实验结果,比如阴极射线管实验中电子被偏转的轨迹和阴极射线管中正离子被偏转的轨迹不同。

为了解决这些问题,英国科学家卢瑟福提出了著名的卢瑟福散射实验,通过实验验证了原子的核式结构模型。

根据卢瑟福散射实验的结果,卢瑟福提出了一个新的原子模型,即核式结构模型。

该模型认为原子的大部分质量和正电荷集中在原子核中,而电子则绕原子核运动。

原子核是由质子和中子组成的,质子带有正电荷,中子不带电荷。

质子和中子的质量都很大,而电子的质量很小,约为质子和中子质量的1/1836、原子核中的质子数量称为原子序数,记作Z,代表了元素的特性。

质子和中子的数量总和称为质量数,记作A。

电子绕着原子核的轨道运动,这些轨道称为能级,具有不同的能量值。

每个能级最多容纳一定数量的电子,按照一定规则填充。

根据泡利不相容原理,每个能级上的电子数量不能超过2个,而且电子的自旋方向相反。

原子核的尺寸远远小于整个原子的尺寸,大约为10^-13厘米量级,而整个原子的尺寸约为10^-8厘米量级。

这意味着原子中的绝大部分空间是由电子所占据的。

原子核中的质子和中子通过核力相互吸引,使得原子核能够稳定存在。

核力是一种非常强大的力,使得质子和中子能够克服它们之间的电相互作用力的斥力,并保持在原子核内。

总之,原子的核式结构模型将原子看作是由原子核和绕核运动的电子所组成。

原子核由质子和中子组成,质子带正电荷,中子不带电荷。

电子围绕原子核的轨道运动,按一定规则填充不同能级。

师生三代共建原子结构模型

河南省南阳市西峡县第二高级中学李勇

19世纪末20世纪初,随着X射线、电子、放射性现象的发现,在物理学领域内爆发了一场举世瞩目的大革命。

在不太长的时间内,新理论风起云涌,新实验层出不穷,一位科学巨匠应运而生。

在这批科学巨人所创建的科学大厦中,汤姆生、卢瑟福、波尔师生三代精心雕塑起来的院子结构模型,至今依然光芒闪耀。

1897年,刚刚40岁的汤姆生证明了电子的存在,轰动了科学界,一举成为国际物理学界的佼佼者。

然而,他并没有因此停步不前,仍一如既往,兢兢业业,继续攀登科学的高峰,1904年,汤姆生提出,原子就好象一个带正电的球,这个球承担了原子质量的绝大部分,电子作为点电荷镶嵌在球中间。

这种“葡萄干蛋糕”式的无核模型是汤姆生企图解释元素化学性质发生规律性变化而反复思考提出的。

汤姆生既是一位理论物理学界又是一位出色的教育家。

他在担任英国卡文帝什实验物理学教授及实验室主任的34年间,培养出了众多优秀人才,在的弟子中,有9位获得过诺贝尔奖,卢瑟福就是其中之一。

在1906年,英国人卢瑟福做了一次极为著名的实验,他用α粒子作“炮弹”去轰击金属箔片制得靶子,他发现α粒子穿过箔片后,大多数没有改变方向,如无人之境,畅通无阻,这说明原子内部是很“空”的。

同时他也发现竟有少数α粒子在偏离原方向相当大的角度散射出来,有极少数甚至被反弹回来,这是汤姆生原子模型无法解释的,由此卢瑟福证明了正电荷不是分散分布在一个较大的球体内,而是集中在一个很小的核心上,这个核心被他称做原子核。

原子核的发

现使卢瑟福感到惊讶。

而科学家的敏感和追根问底的性格使他经过周密的思考后于1911年大胆地提出了有核原子模型。

他设想原子可以和一个小行星系统比拟,原子模型的中心是一个带正电的质量很大的核,原子核的半径在10-14~10-15m之间,是整个原子半径的万分之一至十万分之一,带负电的电子散布在核的外面,围绕原子核旋转。

这种模型被后人称为行星式原子结构模型。

卢瑟福的原子模型虽比汤姆生前进了一步,但仍没摆脱宏观物体运动的框架,所以在解释原子内的稳定性和光谱规律上同样遇到了难以逾越的困难。

而提出解决这一困难的是丹麦物理学家波尔。

于1913年,波尔受卢的影响,提出了“电子在原子核外空间一定轨道上绕核做高速圆周运动”原子模型学说,使原子结构理论为之一新,在整个物理学界引起了“轰动性效应”波尔原子结构模型仍是当今大学、中学物理、化学教科书中必不可少的内容。

值得一提的是,1919年,卢瑟福和他的另一位学生查威克在原子核里发现了质子,1932年查又在原子核里发现了中子,至此,“原子不可再分”的形而上学的观念彻底瓦解。

汤姆生、卢瑟福、波尔师生三代创建的原子结构模型虽已被后人“科学演变”,但他们对科学发展的贡献“功不可没”,在科学发展史上谱写了光辉的一页。