日食和月食实验记录单

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:2

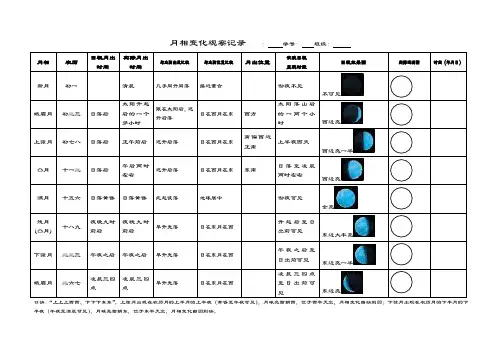

月相变化观察记录:学号:班级:月相农历目视月出时间实际月出时间与太阳出没比较与太阳位置比较月出位置夜晚目视呈现时段目视效果图实际观测图时间(年月日)新月初一清晨几乎同升同落接近重合彻夜不见不可见蛾眉月初二三日落后太阳升起后的一个多小时跟在太阳后,迟升后落日在西月在东西方太阳落山后的一两个小时西边亮上弦月初七八日落后正午前后迟升后落日在西月在东南偏西近正南上半夜西天西边亮一半凸月十一二日落后午后两时左右迟升后落日在西月在东东南日落至凌晨两时左右西边亮满月十五六日落黄昏日落黄昏此起彼落地球居中彻夜可见全亮残月(凸月) 十八九夜晚九时前后夜晚九时前后早升先落日在东月在西升起后至日出前可见东边大半亮下弦月二二三午夜之后午夜之后早升先落日在东月在西午夜之后至日出前可见东边亮一半蛾眉月二六七凌晨三四点凌晨三四点早升先落日在东月在西凌晨三四点至日出前可见东边亮口诀:“上上上西西、下下下东东”。

上弦月出现在农历月的上半月的上半夜(黄昏至午夜可见),月球亮面朝西,位于西半天空,月相变化由缺到圆;下弦月出现在农历月的下半月的下半夜(午夜至清晨可见),月球亮面朝东,位于东半天空,月相变化由圆到缺。

关于月相变化对学生的粗浅解释如果不考虑地球围绕太阳的转动,单纯计算月亮绕地球旋转一周的时间,那只是27天7小时43分11秒。

(这是由于在月亮绕地球转动过程中,途径28组恒星星座,作为月亮运行位置的记录,每组恒星各有名目,通称28宿(宫)。

月亮每天运行一宿,近28天正好实际绕行地球一周)那么,为什么一朔望月时间会是29天多呢?现在,以月的合朔日为起点加以说明:我们知道,月亮的合朔是太阳、月亮、地球三者正处于一条直线上,月亮居于太阳和地球中间,背向地球,人们丝毫看不见月亮的时候。

这时假设地球停止绕日公转,那么,月亮绕地球一周后再回到相对地球的这一位置时,就是27天7小时43分11秒。

这一长度叫做“恒星月”。

但是,在月亮围绕地球转动时,地球也在围绕太阳转动,当月亮行走27天多,又回到上月合朔时相对地球的那一位置时,月亮已不再居于太阳与地球的直线之间了,因地球的向前运动已使原来相对月亮、太阳的位置向前移动,脱离开太阳与地球的连线,形成了一段距离。

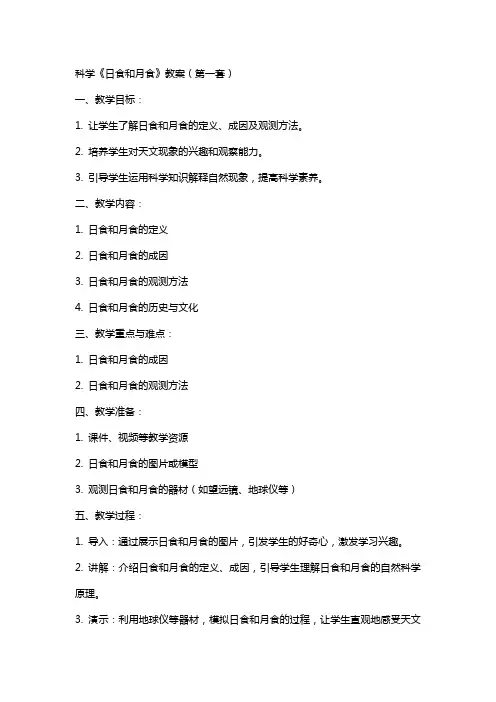

科学《日食和月食》教案(第一套)一、教学目标:1. 让学生了解日食和月食的定义、成因及观测方法。

2. 培养学生对天文现象的兴趣和观察能力。

3. 引导学生运用科学知识解释自然现象,提高科学素养。

二、教学内容:1. 日食和月食的定义2. 日食和月食的成因3. 日食和月食的观测方法4. 日食和月食的历史与文化三、教学重点与难点:1. 日食和月食的成因2. 日食和月食的观测方法四、教学准备:1. 课件、视频等教学资源2. 日食和月食的图片或模型3. 观测日食和月食的器材(如望远镜、地球仪等)五、教学过程:1. 导入:通过展示日食和月食的图片,引发学生的好奇心,激发学习兴趣。

2. 讲解:介绍日食和月食的定义、成因,引导学生理解日食和月食的自然科学原理。

3. 演示:利用地球仪等器材,模拟日食和月食的过程,让学生直观地感受天文现象。

4. 实践:指导学生使用望远镜等观测器材,观察日食和月食,提高学生的实践操作能力。

5. 讨论:组织学生探讨日食和月食在历史和文化中的地位,培养学生的综合素质。

7. 作业:布置有关日食和月食的课后作业,巩固所学知识。

科学《日食和月食》教案(第二套)一、教学目标:1. 让学生了解日食和月食的定义、成因及观测方法。

2. 培养学生对天文现象的兴趣和观察能力。

3. 引导学生运用科学知识解释自然现象,提高科学素养。

二、教学内容:1. 日食和月食的定义2. 日食和月食的成因3. 日食和月食的观测方法4. 日食和月食的历史与文化三、教学重点与难点:1. 日食和月食的成因2. 日食和月食的观测方法四、教学准备:1. 课件、视频等教学资源2. 日食和月食的图片或模型3. 观测日食和月食的器材(如望远镜、地球仪等)五、教学过程:1. 导入:通过展示日食和月食的图片,引发学生的好奇心,激发学习兴趣。

2. 讲解:介绍日食和月食的定义、成因,引导学生理解日食和月食的自然科学原理。

3. 演示:利用地球仪等器材,模拟日食和月食的过程,让学生直观地感受天文现象。

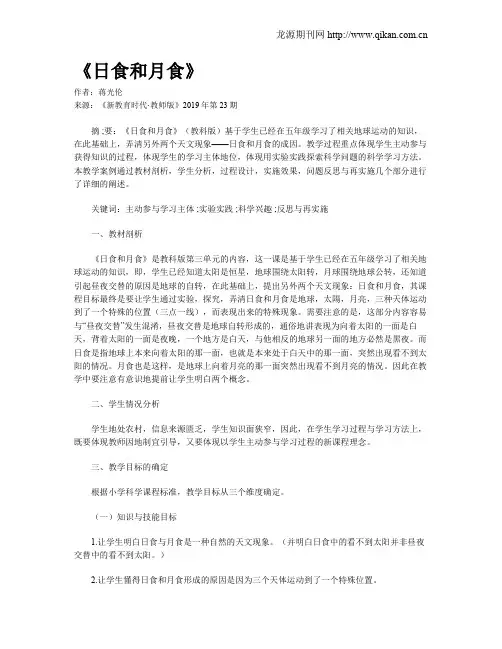

《日食和月食》作者:蒋光伦来源:《新教育时代·教师版》2019年第23期摘 ;要:《日食和月食》(教科版)基于学生已经在五年级学习了相关地球运动的知识,在此基础上,弄清另外两个天文现象——日食和月食的成因。

教学过程重点体现学生主动参与获得知识的过程,体现学生的学习主体地位,体现用实验实践探索科学问题的科学学习方法。

本教学案例通过教材剖析,学生分析,过程设计,实施效果,问题反思与再实施几个部分进行了详细的阐述。

关键词:主动参与学习主体 ;实验实践 ;科学兴趣 ;反思与再实施一、教材剖析《日食和月食》是教科版第三单元的内容,这一课是基于学生已经在五年级学习了相关地球运动的知识,即,学生已经知道太阳是恒星,地球围绕太阳转,月球围绕地球公转,还知道引起昼夜交替的原因是地球的自转,在此基础上,提出另外两个天文现象:日食和月食,其课程目标最终是要让学生通过实验,探究,弄清日食和月食是地球,太陽,月亮,三种天体运动到了一个特殊的位置(三点一线),而表现出来的特殊现象。

需要注意的是,这部分内容容易与“昼夜交替”发生混淆,昼夜交替是地球自转形成的,通俗地讲表现为向着太阳的一面是白天,背着太阳的一面是夜晚,一个地方是白天,与他相反的地球另一面的地方必然是黑夜。

而日食是指地球上本来向着太阳的那一面,也就是本来处于白天中的那一面,突然出现看不到太阳的情况。

月食也是这样,是地球上向着月亮的那一面突然出现看不到月亮的情况。

因此在教学中要注意有意识地提前让学生明白两个概念。

二、学生情况分析学生地处农村,信息来源匮乏,学生知识面狭窄,因此,在学生学习过程与学习方法上,既要体现教师因地制宜引导,又要体现以学生主动参与学习过程的新课程理念。

三、教学目标的确定根据小学科学课程标准,教学目标从三个维度确定。

(一)知识与技能目标1.让学生明白日食与月食是一种自然的天文现象。

(并明白日食中的看不到太阳并非昼夜交替中的看不到太阳。

隋唐五代日月食记录刘次沅;马莉萍【摘要】对隋唐五代时期的日食、月食记录进行了全面的搜集、勘误和统计分析.研究了这些记录的文献来源、时间分布、覆盖率和记录特征.这一时期记载了实际可见日食的65%和月食的28%.【期刊名称】《时间频率学报》【年(卷),期】2013(036)002【总页数】9页(P120-128)【关键词】日食;月食;古代天象记录;天文学史;隋唐五代【作者】刘次沅;马莉萍【作者单位】中国科学院国家授时中心,西安710600;中国科学院国家授时中心,西安710600【正文语种】中文【中图分类】P1-091.2“授时”一词,出自《尚书·尧典》“历象日月星辰,敬授人时”。

利用天象来确定时间、历法和地理位置,几乎是中国古代天文学全部科学目标。

当然,中国古代天文学还有其占卜迷信的目标,当属文化研究的范畴。

其实,在17世纪天体物理学萌芽以前,世界各国的天文学都是以定时、定位为主要科学目标。

准确计算日月行星位置,制定“合天”的精密历法,是中国古代授时工作的重要内容。

为建立天体位置计算方法,就需要大量的观测和记录。

中国古籍中存有大量的天象记录,其数量之大,延续时间之长,为世界之最。

记录天象的目的一方面是迷信占验,另一方面就是建立和验证天文计算方法。

天象计算之中,日月食计算最为重要,所谓“历法疏密,验之交食”。

本文对隋(581—617AD)、唐(618—906AD)、五代(907—959AD)这一时期的日食月食记录的来源、数量、时间分布、记录特征进行统计分析。

朱文鑫首开利用现代天文计算方法研究中国古代日食记录之先河[1],《中国古代天象记录总集》[2]则汇集了大量日月食记录,为我们的研究提供了重要的线索。

《隋书》魏征等撰,纪传成书于唐贞观十年(636AD),诸志成书于唐显庆元年(656AD)。

全书85卷,包括帝纪5卷、列传50卷、志30卷。

《隋书·天文志》上、中、下3卷。

开头述及古代天文学沿革、理论、仪器,主要篇幅是恒星、行星及各种天象的现象、命名和星占。

《日食和月食》教学设计教学内容:教科版六下第三单元《宇宙单元》第4课学情分析:从教材单元整体分析,《日食和月食》一课是在学生认识了月相成因的基础上的后续,是宇宙单元中的第4课。

有助于建立起有关宇宙系统的模型。

学生已经知道了地球和月球自转及公转的方向——自西向东逆时针运动,月相知识等。

以及地球、月球、太阳三者简单的相互运动关系。

日食、月食虽已是学生听说过或个别观察过的天文现象,但对其具体深奥的内容,形成的原因等不了解。

教学目标:科学概念:日食和月食是日、地、月三个天体运动形成的天文现象;月球运行到太阳和地球中间,地球处于月影中时,因月球挡住了太阳照射到地球上的光形成了日食;而月食则是月球运行到地球的影子中,地球挡住了太阳射向月球的光。

过程与方法:运用模拟实验的方法研究日食和月食的成因;对模拟实验中的现象进行细致的观察;根据模拟实验中的现象进行逻辑推理,推测日食和月食的成因。

情感态度与价值观:体验科学实验的严谨、客观和乐趣,意识到设计科学研究方案的重要性;能够大胆地想象,表达自己的想法;意识到模拟实验及推测和客观真实是有一定差距的;意识到天文现象是可以被人们认识的。

教学重点:利用模拟实验等方法,使学生认识日食和月食是日、地、月三个天体运行的位置关系形成的天文现象。

教学难点:根据模拟实验中的现象进行逻辑推理,推测日食和月食的成因。

教学设计理念:通过呈现生活中真实、奇特的天文现象,引导学生发现其中的疑问。

现在六年级的学生大都知道是月球挡住了太阳,因此重在让学生自行获取证据来解释。

通过观察分析太阳被挡住时黑影的特点,模拟日、月食实验自己得到证据,进行解释。

利用课件,在科学家的研究成果中进一步得到证实、完善。

充分体现自主探究、合作交流的学习方式,在探究活动中建构科学概念。

进一步激发、引导学生正确观看日食、月食。

教学准备:全班:日、月食课件、录像;分组:乒乓球、玻璃球、手电筒、实验记录单。

课前谈话:和老师一起做一个数字接龙的游戏,学生先数,每次可以数一到两个数字,谁先数到六谁就赢。

科学《日食和月食》教案(两套)第一章:日食和月食的概念1.1 教学目标:让学生了解日食和月食的定义及产生原因。

让学生掌握日食和月食的观察方法。

1.2 教学内容:什么是日食和月食?日食和月食的产生原因是什么?如何观察日食和月食?1.3 教学方法:采用讲授法,讲解日食和月食的概念及产生原因。

采用互动法,引导学生讨论如何观察日食和月食。

1.4 教学步骤:1.4.1 引入新课:通过展示日食和月食的图片,引发学生的好奇心,激发学习兴趣。

1.4.2 讲解日食和月食的概念:讲解日食和月食的定义,解释产生原因。

1.4.3 讨论观察方法:引导学生讨论如何观察日食和月食,分享各自的观点。

1.4.4 总结观察方法:总结讨论结果,给出观察日食和月食的正确方法。

第二章:日食和月食的产生原因2.1 教学目标:让学生深入了解日食和月食的产生原因。

2.2 教学内容:日食和月食的产生原因是什么?2.3 教学方法:采用讲授法,讲解日食和月食的产生原因。

2.4 教学步骤:2.4.1 引入新课:通过展示日食和月食的图片,引发学生的好奇心,激发学习兴趣。

2.4.2 讲解日食和月食的产生原因:详细讲解日食和月食的产生原因,让学生深入了解。

第三章:日食和月食的观察方法3.1 教学目标:让学生掌握日食和月食的观察方法。

3.2 教学内容:如何观察日食和月食?3.3 教学方法:采用讲授法,讲解日食和月食的观察方法。

采用互动法,引导学生讨论如何观察日食和月食。

3.4 教学步骤:3.4.1 引入新课:通过展示日食和月食的图片,引发学生的好奇心,激发学习兴趣。

3.4.2 讲解观察方法:讲解如何观察日食和月食,包括观察时间、地点、所需器材等。

3.4.3 讨论观察方法:引导学生讨论如何观察日食和月食,分享各自的观点。

3.4.4 总结观察方法:总结讨论结果,给出观察日食和月食的正确方法。

第四章:日食和月食的观测实践4.1 教学目标:让学生通过实际观测,加深对日食和月食的理解。

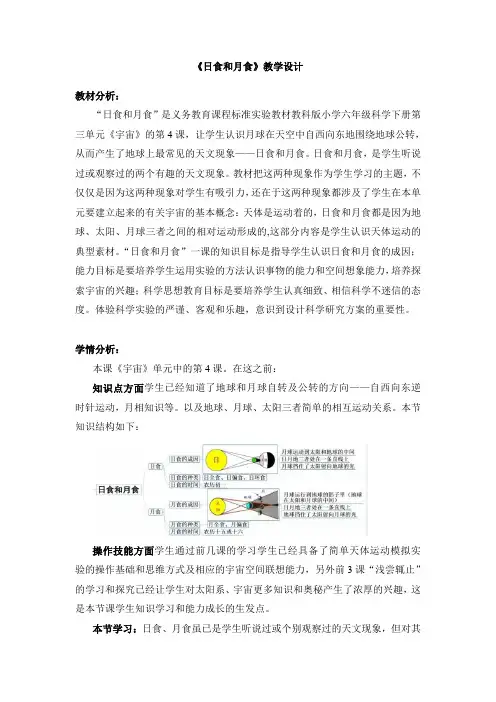

《日食和月食》教学设计教材分析:“日食和月食”是义务教育课程标准实验教材教科版小学六年级科学下册第三单元《宇宙》的第4课,让学生认识月球在天空中自西向东地围绕地球公转,从而产生了地球上最常见的天文现象——日食和月食。

日食和月食,是学生听说过或观察过的两个有趣的天文现象。

教材把这两种现象作为学生学习的主题,不仅仅是因为这两种现象对学生有吸引力,还在于这两种现象都涉及了学生在本单元要建立起来的有关宇宙的基本概念:天体是运动着的,日食和月食都是因为地球、太阳、月球三者之间的相对运动形成的,这部分内容是学生认识天体运动的典型素材。

“日食和月食”一课的知识目标是指导学生认识日食和月食的成因;能力目标是要培养学生运用实验的方法认识事物的能力和空间想象能力,培养探索宇宙的兴趣;科学思想教育目标是要培养学生认真细致、相信科学不迷信的态度。

体验科学实验的严谨、客观和乐趣,意识到设计科学研究方案的重要性。

学情分析:本课《宇宙》单元中的第4课。

在这之前:知识点方面学生已经知道了地球和月球自转及公转的方向——自西向东逆时针运动,月相知识等。

以及地球、月球、太阳三者简单的相互运动关系。

本节知识结构如下:操作技能方面学生通过前几课的学习学生已经具备了简单天体运动模拟实验的操作基础和思维方式及相应的宇宙空间联想能力,另外前3课“浅尝辄止”的学习和探究已经让学生对太阳系、宇宙更多知识和奥秘产生了浓厚的兴趣,这是本节课学生知识学习和能力成长的生发点。

本节学习:日食、月食虽已是学生听说过或个别观察过的天文现象,但对其具体深奥的内容,形成的原因等不了解。

所以要让学生对有趣的天文现象一日食和月食展开探究,需要学生运用前面所学的有关日、月、地三天体运动模式的知识,模拟再现日食和月食,从而明白这两种现象发生的原因。

教学设计理念:通过呈现生活中真实、奇特的天文现象,让学生从“现象”中发现“太阳被什么东西遮了”,再根据被遮的形状产生猜测“可能是被月亮或地球遮了”,再根据假设利用已有的知识技能设计模拟实验——宇宙中太阳、地球、月球三者的运动,运动到特定的位置产生什么样的现象,眼睛看到了什么,这些现象说明了什么?根据已有的知识经验六年级的学生大很容易判读出是月球挡住了太阳,因此本课重在让学生设计实验自行获取证据来进行解释。

小学科学第三单元34《日食和月食》(教案)一、教学目标1. 知识目标:了解日食和月食的概念,了解其产生和发生的原因,认识太阳、地球和月亮的相对位置关系。

2. 能力目标:能够观察和描述日食和月食的过程,做简单的实验,培养观察和实验的能力。

3. 情感目标:培养学生对科学的兴趣,激发学生探索和动手实验的热情。

二、教学重难点1. 教学重点:掌握日食和月食的概念,了解其产生和发生的原因。

2. 教学难点:理解太阳、地球和月亮的相对位置关系。

三、教学准备1. 教具准备:投影仪,教学PPT,地球仪模型,太阳、地球、月亮的模型,实验器材等。

2. 教材准备:小学科学教材,第三单元34课的教材内容。

四、教学过程与内容Step 1 引入新课1. 利用教学PPT和模型引导学生回顾上节课学习的内容:太阳、地球、月亮的特点和相对位置关系。

2. 利用图片展示太阳、地球和月亮的关系,通过提问的方式,引导学生思考太阳、地球和月亮之间的关系。

3. 引出本节课的主题:日食和月食。

Step 2 学习新知1. 在投影仪上展示日食和月食的图片,带领学生观察,并引导学生口头描述观察到的现象。

2. 解释日食和月食的定义,以及它们产生和发生的原因。

强调太阳、地球、月亮的相对位置关系是产生这些现象的主要原因。

3. 利用教材中的示意图和实物,展示太阳、地球、月亮的相对位置关系,并运用投影仪进行实景演示。

Step 3 深化理解1. 分小组进行实验。

每组准备一个投影仪和实验器材。

学生根据老师的指导,模拟太阳、地球和月亮的相对位置关系,观察并记录可能产生的日食和月食现象。

2. 学生根据实验完成的结果,进行小组讨论和总结,再次确认日食和月食的产生原因。

Step 4 拓展应用1. 准备一些有关日食和月食的实例或故事,让学生通过阅读或讲述的方式,探索更多关于日食和月食的知识。

2. 引导学生思考日食和月食的意义和影响,如日食对太阳能产生的影响等。

3. 激发学生的创造力和动手能力,鼓励他们设计和制作简单的模型来观察和模拟日食和月食。

试验名称:馒头发霉的对比试验试验器材:四片馒头片、塑料袋、放大镜、滴管、镊子试验步骤:1、检验试验用品是否齐全。

2、选四片馒头,分别贴上号码。

3、在1、3号上滴水,将2、4号烤干。

4、将4片馒头分别装入袋中。

5、将1、2号放在窗台上,3、4号放在冰箱里。

6、几天后,视察4片馒头,看看发生了什么改变,并记录下来。

7、整理器材。

试验现象:1号馒头发霉最早,发霉面积最大。

2号、3号馒头发霉时间和面积居中。

4号馒头发霉时间晚,发霉面积小。

试验结论:馒头在暖和、潮湿的状况下简单发霉。

试验名称:蜡烛的改变试验材料:蜡烛、火柴、干玻璃片、试管夹试验步骤:1、检验试验用品是否齐全。

2、点燃蜡烛,视察现象。

3、试管夹夹住干玻璃片,放在火焰上方,视察现象。

4、整理器材。

试验现象:蜡烛起先燃烧,火焰下方蜡烛由固态变成液态,玻璃片上变黑。

试验结论:蜡烛燃烧,一是形态发生了改变,二是生成新的物质——烟。

试验名称:探究水泥的改变试验材料:火柴、杯子、盘子、酒精灯、玻璃棒、石棉网、水泥、铁架台、坩埚试验步骤:1、检查试验用品是否齐全。

2、将水泥倒入盘中,往盘中的水泥加水,视察水泥改变。

3、将水泥块放入坩埚。

4、点燃酒精灯,给水泥块加热,视察现象。

5、整理器材。

试验现象:1、往盘中的水泥加水,过了一会,水泥凝固了。

2、点燃酒精灯,给水泥块加热,水泥块没有改变。

试验结论:水泥不能复原原状。

试验名称:食盐的改变试验材料:火柴、杯子、盘子、酒精灯、玻璃棒、石棉网、食盐、铁架台、坩埚试验步骤:1、检验试验用品是否齐全。

2、向杯中倒入水,把食盐放入水中。

3、用玻璃棒搅拌,视察想象。

4、把食盐水放入坩埚,放在铁架台上。

5、点燃酒精灯,给食盐水加热,视察现象。

6、整理器材。

试验现象:把食盐放在水中,用玻璃棒搅拌,食盐在水中溶解了,看不到了。

点燃酒精灯,给食盐水进行加热,坩埚上可以清楚地看到已经析出的食盐颗粒。

试验结论:通过给食盐水加热的方法可以使溶解的食盐复原原状。

有哪些适合小学生的天文实验对于充满好奇心的小学生来说,天文领域充满了无尽的神秘和魅力。

通过一些简单而有趣的天文实验,不仅能激发他们对宇宙的探索欲望,还能培养他们的科学思维和实践能力。

以下是一些适合小学生的天文实验。

实验一:观察月相变化材料准备:月相观察记录表、笔实验步骤:1、让小学生在每天的同一时间(比如晚上7 点)观察月亮的形状,并记录下来。

2、持续观察一个月左右,注意不同日期月亮的形状、位置和亮度的变化。

原理:月球绕地球公转,由于太阳、地球和月球的相对位置不断变化,导致我们从地球上看到的月亮形状也在不断改变。

实验二:制作太阳系模型材料准备:各色卡纸、剪刀、胶水、彩笔、铁丝、泡沫球(大小不同)实验步骤:1、用不同大小的泡沫球代表太阳、行星和卫星,比如最大的泡沫球代表太阳,较小的分别代表水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星。

2、用卡纸剪出每个天体的特征,如土星的环,并用彩笔涂上颜色。

3、将铁丝穿过泡沫球,作为支撑,然后把卡纸特征粘贴在泡沫球上。

4、最后,按照太阳系中天体的位置关系,将它们固定在一个大的纸板上。

原理:通过亲手制作太阳系模型,小学生可以更直观地了解太阳系中各个天体的相对大小、距离和位置关系。

实验三:模拟日食和月食材料准备:手电筒、篮球、乒乓球实验步骤:1、找一个黑暗的房间,一个人拿着手电筒代表太阳,另一个人拿着篮球代表地球,第三个人拿着乒乓球代表月球。

2、当乒乓球在篮球和手电筒之间移动时,可以模拟出日食(月球在太阳和地球之间)和月食(地球在太阳和月球之间)的现象。

原理:这个实验能够帮助小学生理解日食和月食是由于太阳、地球和月球的相对位置造成的。

实验四:星座观察材料准备:星座图、望远镜(如果有)实验步骤:1、在晴朗的夜晚,选择一个没有灯光干扰的地方。

2、让小学生对照星座图,观察天空中能够看到的星座。

3、如果有条件,可以使用望远镜更清晰地观察星座中的星星。

原理:星座是人类根据天空中星星的排列想象出的图案,通过观察可以让小学生了解到古人对星空的观察和想象。

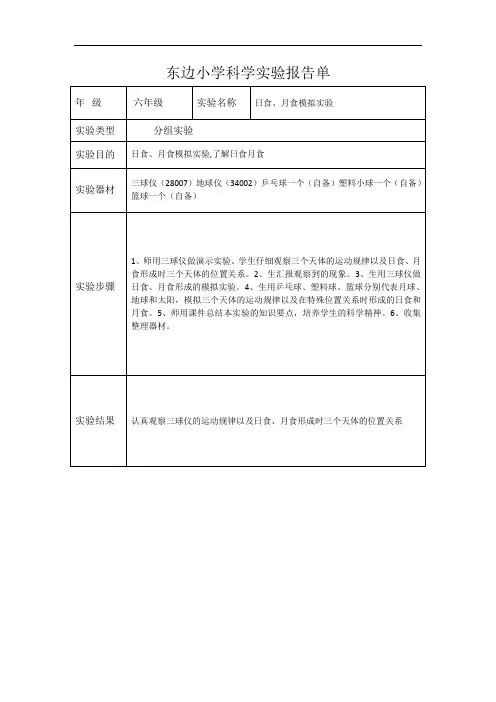

实验名称:模拟日食和月食的形成

一、实验目的

通过科学实验感受星球运动及其产生的日食、月食现象。

二、实验器材

三球仪

三、实验过程

演示要求在遮光室内进行。

1.将“太阳”的光照向地球和月球模型,推动托板,感受其影子的位置变化。

2.当月球转到地球前面,挡住照向地球的光时,观察影子的现象。

3.当地球转到月球前面,挡住照向月球的光时,观察影子的现象。

四、实验现象

五、实验结论

日食月食是太阳、月球、地球三个天体运动形成的天文现象。

地球绕太阳转,月球绕地球转。

当月球运动到太阳和地球中间,如果三者正好处在一条直线时,月球就会挡住太阳射向地球的光,月球身后的黑影正好落到地球上,这时发生日食现象;当月球运行至地球的阴影部分且太阳、地球、月球恰好(或几乎)在同一条直线上时,月球和地球之间的地区太阳光会被地球所遮闭,这就是月食现象。

《日食与月食的形成》教学实录教学过程一、激发兴趣阶段:创设情境,引入新课课前:播放《舟山日食食既前》视频录像和《吉安日全食精彩镜头》视频录像。

观看通过视频再现、学生观日食照片,引领学生轻松进入09年日全食场景,及时进入到教学情境中。

并通过回忆,让学生显现对日食的前认知。

1、看照片:我们在看什么?板书:日食2、回忆:2009年7月22日,我们很多同学都去看了这场几百年一遇的日全食,你能说说当时看到的日食情况吗?回忆并简述观看到的日全食过程。

二、实践感受阶段(观察):认识日食发生的过程特点并进行合理推理1、让我们一起欣赏陈方维同学拍的日食照,边欣赏边思考:日食发生过程有什么特点?根据这些特点,我们可以推测一下可能是谁挡住了太阳光?个人汇报,教师整理记录。

2、反问:为什么可能是月球呢?你有什么理由?(挡住太阳的物体是圆形或球形的。

挡住太阳的物体在运动。

)3、(出示图)我们已经知道,太阳的直径是月球的400倍,小小的月球凭什么挡住太阳的光呢?(近大远小,天空中只有月球看上去和太阳差不多大。

)(1)、学生能回答出:挡住太阳的物体是圆形或球形的;它是运动着的;它看上去和太阳差不多大。

它可能是月球。

(2)、能说出是月球的推测依据。

通过观看同班学生所拍的日食照片,进一步加深了解日食发生过程,能试图发现日食发生时的特点。

并能有根据的进行推测。

推测能有效挖掘学生的已有经验。

在学生科学概念的形成前制造前概念上的矛盾和冲突,是帮助学生正确建立科学概念的有效途径。

这一过程还能有效培养学生合理推理的品质,纠正不合逻辑的猜测。

三、实践感受阶段(实验):日食模拟实验1、大家推测认为:可能是月球挡住了太阳射向地球的光造成了日食。

我们可以采用哪些方法证明我们的推测是否正确呢?(收集信息,观测)科学家还会采用模拟实验的方法。

2、模拟实验计划讨论:①用什么实验材料做?什么材料代表什么天体?──方案一:手电筒、大小球:手电筒代表太阳,大球代表地球,小球代表月球。