药物作用靶点最新版本

- 格式:ppt

- 大小:3.17 MB

- 文档页数:68

药物代谢酶和药物作用靶点基因检测技术指南(试行)(该指南由国家卫生计生委医政医管局于2015年7月29日发文,发布通知:国卫医医护便函〔2015〕240号)前言药物体内代谢、转运及药物作用靶点基因的遗传变异及其表达水平的变化可通过影响药物的体内浓度和敏感性,导致药物反应性个体差异。

近年来随着人类基因组学的发展,药物基因组学领域得到了迅猛发展,越来越多的药物基因组生物标记物及其检测方法相继涌现。

药物基因组学已成为指导临床个体化用药、评估严重药物不良反应发生风险、指导新药研发和评价新药的重要工具,部分上市的新药仅限于特定基因型的适应症患者。

美国FDA已批准在140余种药物的药品标签中增加药物基因组信息,涉及的药物基因组生物标记物42个。

此外,部分行业指南也将部分非FDA批准的生物标记物及其特性(如MGMT基因甲基化)的检测列入疾病的治疗指南。

药物反应相关基因及其表达产物的分子检测是实施个体化药物治疗的前提。

药理学与遗传学结合的关键环节包括药物代谢动力学(pharmacokinetics,PK)和药物效应动力学(pharmacodynamics,PD)两方面。

药物代谢动力学主要是定量研究药物在生物体内吸收、分布、代谢和排泄规律,侧重于阐明药物的体内过程;药物效应动力学主要研究药物对机体的作用、作用规律及作用机制,其内容包括药物与作用靶位之间相互作用所引起的生化、生理学和形态学变化,侧重于解释药物如何与作用靶点发生作用。

对药物代谢酶和药物靶点基因进行检测可指导临床针对特定的患者选择合适的药物和给药剂量,实现个体化用药,从而提高药物治疗的有效性和安全性,防止严重药物不良反应的发生。

目前美国FDA和我国食品药品监督管理局(CFDA)都已批准了一系列的个体化用药基因诊断试剂盒。

这些试剂盒基本都是对人DNA样本进行基因检测。

而在基因表达的检测方面,由于RNA的稳定性差,样本处置不当可导致目标RNA降解,使得检测结果不准确,影响临床判断。

抗肺癌药物作用靶点的研究进展李晓园1,2△※(综述),张士俊3,徐为人1,3(审校)(1.天津医科大学,天津300070;2.天津天士力研究院药理毒理研究所,天津300410;3.天津药物研究院,天津市新药设计与发现重点实验室,天津300193)中图分类号:R966;R734.2文献标识码:A文章编号:1006-2084(2013)02-0275-04 doi:10.3969/j.issn.1006-2084.2013.02.027摘要:肺癌是当今世界上发生率和病死率最高的恶性肿瘤。

近年来,肺癌分子靶向治疗凭借其特异性好、有效性强以及不良反应小等特点发展迅速,越来越受到人们的重视。

近年来肺癌研究较热的几个靶点包括B细胞淋巴瘤/白血病2、环氧合酶2、生存素、间质上皮转变因子及棘皮动物微管相关蛋白样4与间变性淋巴瘤激酶融合基因。

关键词:肺癌靶点;B细胞淋巴瘤/白血病2;环氧合酶2;生存素;间质上皮转变因子;棘皮动物微管相关蛋白样4与间变性淋巴瘤激酶融合基因Research Progress in the Targets of Lung Cancer Drugs LI Xiao-yuan1,2,ZHANG Shi-jun3,XU Wei-ren1,3.(1.Tianjin Medical University,Tianjin300070,China;2.Tasly Pharmacology and Toxicology Insti-tute of Tianjin City,Tianjin300410,China;3.Tianjin Key Lab of Molecular Design and Drug Discovery,Tianjin Institute of Pharmaceutical Research,Tianjin300193,China)Abstract:Lung cancer is one of the malignant tumors with the highest morbidity and mortality in the world nowadays.In recent years,researchers are paying more and more attention to the lung cancer molecu-lar target therapy,due to its specificity,high efficiency and little adverse effects.Here reviews the research progress about several hot targets of lung cancer,including Bcl-2,COX-2,survivin,c-Met and EML4-ALK.Key words:Target of lung cancer;Bcl-2;COX-2;Survivin;C-Met;EML4-ALK肺癌是全世界发生率最高的恶性肿瘤,其病死率亦居恶性肿瘤第1位。

常用靶向治疗作用靶点常用靶向治疗作用的靶点是指在肿瘤细胞中的一些分子、信号转导途径或基因表达发生异常,使其具有特异性的治疗效应。

靶向治疗是一种通过特异靶点来选择性作用于肿瘤细胞,从而发挥抗肿瘤疗效的治疗方法。

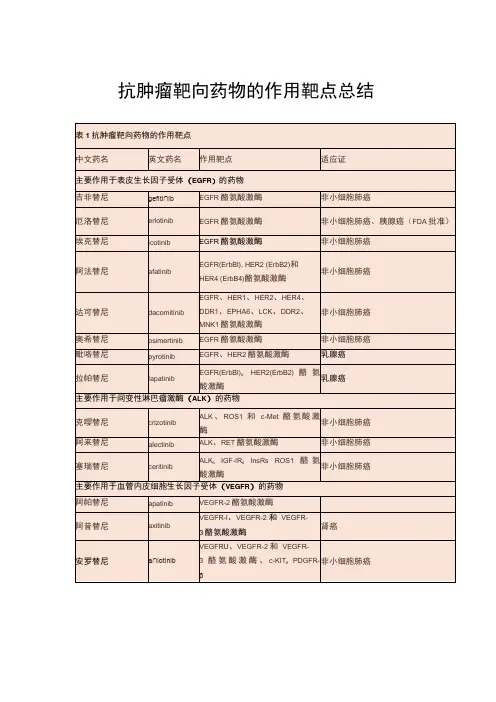

下面是一些常用靶向治疗作用的靶点:1. 表皮生长因子受体(EGFR):EGFR是一种受体酪氨酸激酶,它促进细胞增殖和生存。

针对EGFR的靶向药物例如西妥昔单抗(Cetuximab)和埃洛替尼(Erlotinib)可用于治疗不同类型的恶性肿瘤,例如非小细胞肺癌和结直肠癌。

2. 基因突变产生的靶点:许多肿瘤发生的基因突变可导致肿瘤细胞的无限增殖和生长。

例如,绝大多数慢性骨髓性白血病(CML)患者具有BCR-ABL基因突变,可以靶向治疗这一靶点。

伊马替尼(Imatinib)是一种靶向BCR-ABL的药物,用于CML患者的治疗。

3. 血管内皮生长因子受体(VEGFR):VEGFR在血管生成和维持方面起重要作用。

靶向VEGFR的药物例如索拉非尼(Sorafenib)和阿昔替尼(Axitinib)已被批准用于恶性肿瘤的治疗,例如肝细胞癌和肾细胞癌。

4. 整合素:整合素是一类跨膜蛋白,它们在肿瘤细胞和周围组织之间起到粘附作用。

靶向整合素的药物例如贝伐单抗(Bevacizumab)用于治疗一些肿瘤,包括结直肠癌和乳腺癌。

5. 肿瘤坏死因子受体(TNFR):TNFR具有抗肿瘤作用,可诱导肿瘤细胞凋亡。

TNFR靶向治疗的药物例如奥法替尼(Olaratumab)已被批准用于治疗软组织肉瘤。

6. 细胞周期调控蛋白:细胞周期是细胞生长和分裂的关键过程。

靶向细胞周期调控蛋白的药物例如帕珠单抗(Palbociclib)和里帕替尼(Ribociclib)已被批准用于治疗乳腺癌。

7. 抑癌基因:抑癌基因在正常细胞中能够抑制肿瘤发展。

缺乏或突变的抑癌基因是肿瘤发展的重要驱动因素。

一些靶向治疗药物例如帕妥珠单抗(Pertuzumab)和拉帕替尼(Lapatinib)可用于治疗HER2阳性的乳腺癌。

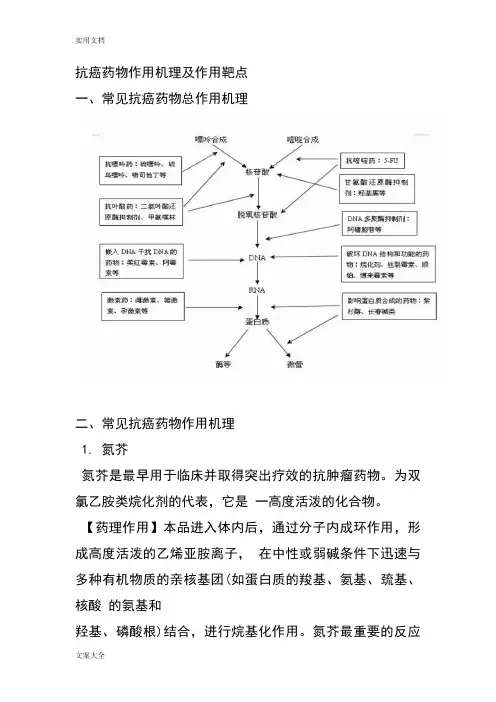

抗癌药物作用机理及作用靶点一、常见抗癌药物总作用机理二、常见抗癌药物作用机理1. 氮芥氮芥是最早用于临床并取得突出疗效的抗肿瘤药物。

为双氯乙胺类烷化剂的代表,它是一高度活泼的化合物。

【药理作用】本品进入体内后,通过分子内成环作用,形成高度活泼的乙烯亚胺离子,在中性或弱碱条件下迅速与多种有机物质的亲核基团(如蛋白质的羧基、氨基、巯基、核酸的氨基和羟基、磷酸根)结合,进行烷基化作用。

氮芥最重要的反应是与鸟嘌呤第7位氮共价结合,产生DNA 的双链内的交叉联结或DNA 的同链内不同碱基的交叉联结。

G1期及M 期细胞对氮芥的细胞毒作用最为敏感,由G1期进入S 期延迟。

【适应症】主要用于恶性淋巴瘤及癌性胸膜、心包及腹腔积液。

目前已很少用于其他肿瘤,对急性白血病无效。

与长春新碱(VCR)、甲基卡肼(PCZ)及泼尼松(PDN)合用治疗霍奇金病有较高的疗效,对卵巢癌、乳腺癌、绒癌、前列腺癌、精原细胞瘤、鼻咽癌(半身化疗法)等也有一定疗效;腔内注射用以控制癌性胸腹水有较好疗效;对由于恶性淋巴瘤等压迫呼吸道和上腔静脉压迫综合征引起的严重症状,可使之迅速缓解。

2.环磷酰胺环磷酰胺为氮芥与磷酰胺基结合而成的化合物,是临床常用的烷化剂类免疫剂。

【药理作用】该品在体外无抗肿瘤活性,进入体内后先在肝脏中经微粒体功能氧化酶转化成醛磷酰胺,而醛酰胺不稳定,在肿瘤细胞内分解成酰胺氮芥及丙烯醛,酰胺氮芥对肿瘤细胞有细胞毒作用。

环磷酰胺是双功能烷化剂及细胞周期非特异性药物,可干扰 DNA 及 RNA 功能,尤以对前者的影响更大,它与DNA 发生交叉联结,抑制DNA 合成,对S 期作用最明显。

【适应症】该品为最常用的烷化剂类抗肿瘤药,进入体内后,在肝微粒体酶催化下分解释出烷化作用很强的氯乙基磷酰胺(或称磷酰胺氮芥),而对肿瘤细胞产生细胞毒作用,此外本品还具有显著免疫作用。

临床用于恶性淋巴瘤,多发性骨髓瘤,白血病、乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、前列腺癌、结肠癌、支气管癌、肺癌等,有一定疗效。

科技前沿与学术评论神经退行性疾病病变机理及药物作用新靶点研究员、博导朱兴族。

(中国科学院上海药物研究所,上海200031)摘要:神经退行性疾病是医学研究领域中的一大难题。

近年来,该类疾病遗传因素及病变机理的研究取得了很大进展。

研究表明这类疾病的发生与某些基因突变后产生的蛋白有关,这些蛋白可进而直接或间接地引起一系列反应,影响神经系统中某些特定的神经细胞,最终导致这些细胞死亡。

氧化应激、线粒体机能障碍、兴奋性毒性、免疫炎症及细胞凋亡等机理在神经细胞死亡过程中起重要作用。

这些研究结果为我们寻找神经退行性疾病的防治药物提供了分析的途径和作用靶点。

抑制神经细胞退行性改变的启动因子,阻断神经细胞退行性改变的信号传导及/或激活内源性神经保护机制均有可能防止神经细胞退行性改变。

尽管目前主要依靠细胞培养技术和动物模型来寻找神经保护药物,但通过这些研究很有可能找到治疗神经退行性疾病的新型药物。

关键词:神经退行性疾病阿尔采默氏病帕金森病神经保护高度发达的脑是人类区别于世上其他生物的最显著标志之一。

人类的记忆,认知,语言,个性和喜怒哀乐等无不与正常的脑功能密切相关。

人脑一旦出现病变,这些功能就严重受损。

由于脑内受损部位及病变机理的不同,病人可以表现为不同的神经症状,形成不同的神经疾病。

神经退行性疾病(neurode—generativediseases)是一类慢性,进行性神经疾病。

虽然这类疾病的病变部位及病因各不相同,但神经细胞退行性病变(neumde.generati。

n)是它们的共同点。

该类疾病主要包括阿尔采默氏病(Alzheimer’sdisease,AD),帕金森病(Pakinson’sdisease,PD),Huntington舞蹈病(Huntingtondis—ease),不同类型脊髓小脑共济失调(spinalcerebeIlarataxiaS),齿状核红核苍白球丘脑下核萎缩(dentatonIbropallidoluySianatrophy),肌萎缩侧索硬化症(amyotrophiclateralsclerosis)及脊髓肌萎缩症(spinaImuscularatrophy)等。

药物作⽤靶点研究进展专家介绍张陆勇:博⼠,⼆级教授,博导,⼴东药科⼤学副校长,药典委员会委员,国家药品监督管理局药理毒理专家咨询委员会委员、中药安全性评价专家咨询委员会委员,药品注册审评专家,国家重点研发计划重点专项总体专家组成员,《药学进展》编委。

研究领域为分⼦药理学与毒理学、⾼通量与⾼内涵药物筛选。

⼊选教育部新世纪优秀⼈才,江苏省有突出贡献的中青年专家,江苏省“333”⼯程第⼆层次培养对象,江苏省“六⼤⼈才⾼峰”⾼层次⼈才,研究团队是江苏省“六⼤⼈才⾼峰”优秀⼈才集体。

2015 年获⼭东省科学技术进步⼀等奖。

已发表学术论⽂400余篇,其中SCI 论⽂240 余篇,H 因⼦为34,专利授权60 项,在研主持国家⾃然科学基⾦重⼤国际合作研究项⽬、⾯上项⽬,国家“⼗⼆五”重⼤新药创制专项,财政部中医药⾏业科研专项等项⽬,主持完成国家省部级科研项⽬30 余项。

正⽂药物作⽤靶点研究进展江振洲1,徐登球1,杨航1,张陆勇1,2*(1. 中国药科⼤学江苏省新药筛选重点实验室,江苏南京21009;2. ⼴东药科⼤学药学院新药筛选与药效学评价中⼼,⼴东⼴州510006)[ 摘要] 通过对中国学者2016 年在国内外发表的相关研究论⽂进⾏检索和整理,分类综述针对神经退⾏性疾病(如阿尔茨海默病、帕⾦森病等)、脑⾎管疾病、精神障碍性疾病、⼼⾎管疾病(如⾼⾎压、⼼绞痛、⼼衰、动脉粥样硬化等)、代谢性疾病(如糖尿病、脂肪肝、肥胖等)、感染性疾病、⾃⾝免疫性疾病、肿瘤等多种重⼤疾病的药物作⽤靶点研究的最新进展,为后续药物靶点研究提供参考和借鉴。

恶性肿瘤、神经退⾏性疾病、精神障碍性疾病、⼼⾎管疾病、脑⾎管疾病、感染性疾病、⾃⾝免疫性疾病、代谢性疾病等重⼤疾病在全球发病率和死亡率居⾼不下,寻找这些疾病靶点,并研究将疾病靶点转化为药物作⽤靶点,是新药开发前期需要解决的关键⼯作之⼀。

这些药物治疗相关作⽤靶点涉及受体、酶、离⼦通道、转运体、基因等。

糖尿病药物的作用靶点摘要:糖尿病是需要终身治疗的慢性疾病,目前传统的降糖药物均有各自的局限性,如:磺脲类和胰岛素能增加体重,并增加低血糖风险,二甲双胍和α糖苷酶抑制剂有消化道反应,噻唑烷二酮类可引起水肿、体重增加并有可能增加心衰和骨折风险。

糖尿病治疗需要新作用靶点的抗糖尿病药物。

通过查阅文献对近几年已经上市和正在进行临床研究的新作用靶点的抗糖尿病药物进行分析、归纳和总结。

文中就胰高血糖素样肽-1受体激动剂、二基肽酶-4抑制剂、2型钠葡萄糖转运子抑制剂和葡萄糖激酶激动剂分别从药物的作用机制、临床疗效和安全性三方面进行阐述。

糖尿病是一种与胰岛素产生和作用异常相关、以高血糖为主要特征的代谢性疾病。

目前,糖尿病在全球范围内己成为继心脑血管疾病、肿瘤之后严重危害人类健康的第三大慢性病。

据预测,全球糖尿病患者将从2006年的2.46亿例增至2025年的3.8亿例。

世界卫生组织预测,至2030年,发展中国家的2型糖尿病患者数可能占全球的76%。

由于糖尿病并发症的高发性和严重性,糖尿病已经成为全球第五大致死性疾病。

随着对糖尿病基础理论研究的深入,加深了对胰岛β细胞生理学和胰岛素外周作用机制的了解,已研制出具有多种作用机制的新型抗糖尿病药物用于临床评价和治疗[1]。

1. 胰岛素分泌促进剂1.1 磺酰脲类磺脲类药物是最早应用的口服降糖药之一,是不依赖血糖浓度的胰岛素促泌剂。

第一类磺酰脲类降糖药在体内代谢部位主要是磺酰基芳环上对位取代基R,由于蛋白质结合率和代谢速度的不同造成了它们作用时间的差异。

如甲苯磺丁脲的分子中R为甲基,在体内易发生氧化生成对羟甲基苯磺丁脲。

对位如引入体积较大的取代基如β-芳酰胺乙基时,活性更强,此即第二代口服降血糖药。

其特点是吸入迅速,与血浆蛋白的结合率高,作用强且长效、低毒。

其体内主要经脂环的羟基化而失活。

磺酰脲类化合物和其他弱酸性药物一样能与蛋白质牢固结合。

因此,该类化合物会和其它弱酸性药物一起竞争蛋白受体结合位点,如果同时服用,可能会使游离药物浓度水平上升。

糖尿病药物得作用靶点摘要:糖尿病就是需要终身治疗得慢性疾病,目前传统得降糖药物均有各自得局限性,如:磺脲类与胰岛素能增加体重,并增加低血糖风险,二甲双胍与α糖苷酶抑制剂有消化道反应,噻唑烷二酮类可引起水肿、体重增加并有可能增加心衰与骨折风险。

糖尿病治疗需要新作用靶点得抗糖尿病药物。

通过查阅文献对近几年已经上市与正在进行临床研究得新作用靶点得抗糖尿病药物进行分析、归纳与总结。

文中就胰高血糖素样肽1受体激动剂、二基肽酶4抑制剂、2型钠葡萄糖转运子抑制剂与葡萄糖激酶激动剂分别从药物得作用机制、临床疗效与安全性三方面进行阐述。

糖尿病就是一种与胰岛素产生与作用异常相关、以高血糖为主要特征得代谢性疾病。

目前,糖尿病在全球范围内己成为继心脑血管疾病、肿瘤之后严重危害人类健康得第三大慢性病。

据预测,全球糖尿病患者将从2006年得2、46亿例增至2025年得3、8亿例。

世界卫生组织预测,至2030年,发展中国家得2型糖尿病患者数可能占全球得76%。

由于糖尿病并发症得高发性与严重性,糖尿病已经成为全球第五大致死性疾病。

随着对糖尿病基础理论研究得深入,加深了对胰岛β细胞生理学与胰岛素外周作用机制得了解,已研制出具有多种作用机制得新型抗糖尿病药物用于临床评价与治疗[1]。

1、胰岛素分泌促进剂1、1 磺酰脲类磺脲类药物就是最早应用得口服降糖药之一,就是不依赖血糖浓度得胰岛素促泌剂。

第一类磺酰脲类降糖药在体内代谢部位主要就是磺酰基芳环上对位取代基R,由于蛋白质结合率与代谢速度得不同造成了它们作用时间得差异。

如甲苯磺丁脲得分子中R为甲基,在体内易发生氧化生成对羟甲基苯磺丁脲。

对位如引入体积较大得取代基如β芳酰胺乙基时,活性更强,此即第二代口服降血糖药。

其特点就是吸入迅速,与血浆蛋白得结合率高,作用强且长效、低毒。

其体内主要经脂环得羟基化而失活。

磺酰脲类化合物与其她弱酸性药物一样能与蛋白质牢固结合。

因此,该类化合物会与其它弱酸性药物一起竞争蛋白受体结合位点,如果同时服用,可能会使游离药物浓度水平上升。

临床抗凝药物种类、作用机制、作用靶点及不同情况下抗凝药物选择抗凝药物种类、作用机制及作用靶点抗凝药物的用法用量及注意事项表 3 口服抗凝药物的用法用量及注意事项不同情况下抗凝药物选择1. 不同危险分层的抗凝药选择表 4. 血栓栓塞症危险分层表表 5. 不同危险分层的抗凝药选择2、妊娠期患者抗凝药物选择表6. 妊娠期合并急性 PTE 的抗凝药物选择3. 肝功能不全患者抗凝药物选择1)胃肠外抗凝药物:普通肝素应根据 APTT 调整剂量;低分子肝素谨慎使用,剂量需遵循个体化原则;磺达肝癸钠、比伐芦定、阿加曲班,均谨慎使用。

2)口服抗凝药物:华法林应谨慎使用;新型口服抗凝药物的选择及用法见表7。

表7 肝功能异常患者新型口服抗凝药的选择4.肾功能异常患者抗凝药物选择1)胃肠外抗凝药物用法见表 8。

2)口服抗凝药物:华法林应根据 INR 调整剂量。

5、合并恶性肿瘤患者药物选择:长期抗凝推荐选择 LWMH。

对于未合并胃肠道肿瘤的肺栓塞患者,可考虑使用将依度沙班或利伐沙班作为低分子肝素的替代药物。

而对于合并胃肠道肿瘤的肺栓塞患者,使用 DOACs 增加患者出血风险,需谨慎使用。

6.当患者存在血小板计数减少合并血栓1)当血小板计数> 50×109/L 时,可全剂量使用抗凝药物;当血小板计数为 25~50×109/L 时,可考虑半量或足量给予抗凝药物联合血小板输注预防;当血小板计数< 25×109/L 时,应避免使用抗凝药物。

2)HIT 患者抗凝药物的选择:阿加曲班、比伐芦定、磺达肝癸钠、DOACs。

7.对于抗磷脂抗体综合征患者,推荐服用维生素 K 拮抗剂无限期治疗。

8. 溶栓前后的抗凝药物选择:急性高危 PTE,溶栓治疗前如需初始抗凝治疗,推荐首选UFH。

溶栓治疗结束后,应每 2~4 小时测定 1 次 APTT,当其水平 < 正常值的2倍,即应重新开始规范的抗凝治疗。

考虑到溶栓相关的出血风险,溶栓治疗结束后,可先应用 UFH 抗凝,然后再切换到LMWH、磺达肝癸钠或利伐沙班等更为安全。

药物作用靶点逐个数时间:2008—01—07 14:42:00 来源:食品商务网大多数药物通过与器官、组织、细胞上的靶点作用,影响和改变人体的功能,产生药理效应。

由于药物结构类型的千差万别,因而呈现诸多作用靶点.有些药物只能作用在单一靶点上,有些药物可以作用在多个靶点上。

目前已经发现的药物作用靶点约有500个.研究表明,蛋白质、核酸、酶、受体等生物大分子不仅是生命的基础物质,有些也是药物的作用靶点.现有药物中,以受体为作用靶点的药物超过50%,是最主要和最重要的作用靶点;以酶为作用靶点的药物占20%之多,特别是酶抑制剂,在临床用药中具有特殊地位;以离子通道为作用靶点的药物约占6%;以核酸为作用靶点的药物仅占3%;其余近20%药物的作用靶点尚待研究发现。

“斩草除根”型:以核酸为作用靶点的药物核酸包括DNA和RNA,是指导蛋白质合成和控制细胞分裂的生命物质.干扰或阻断细菌、病毒和肿瘤细胞增殖的基础物质核酸的合成,就能有效地杀灭或抑制细菌、病菌和肿瘤细胞。

以核酸为作用靶点的药物主要包括一些抗生素、抗病毒药、喹诺酮类抗菌药、抗肿瘤药等。

作用于RNA靶点的药物:包括利福霉素类抗生素,作用机制是影响RNA的合成;抗肿瘤药阿糖胞苷、氟尿嘧啶、放线菌素D、柔红霉素、多柔比星、普卡霉素等,作用机制是抑制RNA的合成。

作用于DNA靶点的药物:包括喹诺酮类抗菌药,作用机制是阻断DNA的合成;抗病毒药阿昔洛韦、碘苷、阿糖腺苷、齐多夫定等,作用机制是干扰DNA的合成;抗肿瘤药氮芥、环磷酰胺、塞替派、甲氨蝶呤、羟基脲、丝裂霉素、博来霉素、白消安、顺铂、喜树碱等,作用机制是破坏DNA的结构和功能。

“通道疏导”型:以离子通道为作用靶点的药物离子通道是细胞膜上的蛋白质小孔,属于跨膜的生物大分子,具有离子泵的作用,可选择性地允许某种离子出入。

离子经过通道内流或外流跨膜转运,产生和传输信息,成为生命活动的重要过程,以此调节多种生理功能。

药物作用靶点范文

一、药物作用靶点的概述

药物作用靶点,是药物与生物大分子间作用的中心位点,即药物与生

物分子之间发生的化学反应。

它是指传统药物分子与生物体细胞内的其中

一种物质之间产生的有效抗微生物作用。

它是药物的药效发生的关键。

因此,药物作用的靶点是药物研究中最重要的一个概念。

二、药物作用靶点的分类

1.受体作用靶点

受体作用靶点是指药物作用的基本单元,如细胞膜上的受体蛋白、细

胞内的内源性受体、DNA、RNA等。

受体作用靶点的耐药性非常低,大多

不能永久地抵抗药物的作用,在应用药物后,受体作用靶点可能发生复原。

2.信号传导靶点

信号传导靶点是指当受体上的信号被激活时,传导出细胞内,从而影

响细胞活动。

一些合成的药物可以干扰受体信号传导,从而抑制疾病的发

生和发展。

3.酶作用靶点

酶作用靶点是指其中一种特定的酶,可以抑制或增强特定的生物反应。

这类药物的作用原理往往是阻止酶的功能,从而直接影响受体或信号通路

的活性。

4.调节基因靶点

调节基因靶点是指向特定的基因的调节作用,通过抑制或激活特定基因的表达,调节细胞内的交叉调节反应,从而影响生物的正常活动。

5.其他靶点

还有一些其他的药物作用靶点。