药物作用靶点100914

- 格式:ppt

- 大小:5.90 MB

- 文档页数:67

药物靶点的结构生物学研究揭示药物与靶点的相互作用药物靶点的结构生物学研究是一门重要的科学领域,通过研究药物与靶点之间的相互作用,可以揭示药物的作用机制,并为新药的研发提供指导。

本文将介绍药物靶点的结构生物学研究的主要方法和应用。

一、药物靶点的结构生物学研究方法1. X射线晶体学X射线晶体学是研究药物靶点结构的重要方法之一。

通过对蛋白质晶体进行X射线衍射,可以确定药物靶点的高分辨率结构。

这种方法可以揭示药物与靶点之间的空间结构以及相互作用方式,为药物设计和优化提供重要依据。

2. 核磁共振(NMR)核磁共振是另一种常用的药物靶点结构研究方法。

通过测量药物与靶点之间的NMR谱图,可以获得它们之间的相互作用信息。

与X射线晶体学相比,核磁共振可以研究药物与靶点的动态过程,对于研究药物的结构和功能更具优势。

3. 电子显微镜(EM)电子显微镜是一种新兴的药物靶点结构研究方法。

通过电子显微镜技术可以观察到生物大分子的高分辨率影像,揭示了药物与靶点的结构细节。

电子显微镜在研究药物与蛋白质、核酸等生物分子之间相互作用方面扮演着重要的角色。

二、药物靶点的结构生物学研究应用1. 药物设计和优化药物靶点的结构生物学研究为药物的设计和优化提供了重要的信息。

通过研究药物与靶点之间的结构信息,可以了解其相互作用模式、结合位点以及作用机制,为合理设计新药提供指导。

同时,结构生物学研究还可以揭示药物耐药性的机制,从而为克服药物耐药性提供新思路。

2. 药物副作用研究药物的副作用是影响其临床应用的重要因素之一。

药物靶点的结构生物学研究可以帮助揭示药物与非靶点之间的相互作用机制,从而解释药物的不良反应。

通过深入了解药物靶点结构与药效之间的关系,可以更好地预测和避免药物的副作用。

3. 新靶点发现药物靶点的结构生物学研究为新靶点的发现提供了重要途径。

通过分析蛋白质结构和药物靶点之间的相互作用,可以发现蛋白质中的关键氨基酸残基,从而寻找新的靶点。

药物分子靶点的鉴定及其作用机制药物在治疗疾病时,往往是通过作用于特定的分子靶点来发挥其药理作用的。

因此,药物分子靶点的鉴定和作用机制的研究对于新药的开发和设计具有重要的意义。

本文将从药物分子靶点的鉴定方法、靶点功能分类及其作用机制等方面进行探讨。

药物分子靶点的鉴定方法药物分子靶点的鉴定方法主要包括化学生物学、分子生物学、生物信息学等多种综合手段。

其中,化学生物学是一种热门的鉴定方法,其主要思想是通过对分子靶点进行特异性配体的筛选,以确定药物的作用靶点。

例如,蛋白质亲和层析法是化学生物学中常用的一种靶点鉴定方法。

该方法利用化学交联技术将蛋白质与特定的亲和剂结合,将其分离纯化并进行特性分析,以确定药物的作用靶点。

此外,核磁共振光谱法、荧光共振能量转移技术等也被广泛应用于药物靶点鉴定中。

靶点功能分类及其作用机制药物分子靶点可分为四类,分别为酶类靶点、离子通道靶点、G蛋白偶联受体靶点和核受体靶点。

下面将对其进行具体的介绍。

1. 酶类靶点酶类靶点是药物中最常见的靶点类型之一。

它是指通过调节蛋白质酶的活性来影响生物代谢过程的分子靶点。

药物对酶类靶点的作用通常是通过抑制或激活酶的活性来实现的。

例如,ACE抑制剂就是一种通过抑制血管紧张素转化酶的活性来阻断血管紧张素转化而降低高血压的药物。

此外,丙戊酸钠和新品那敏等药物都是通过调节胰岛素酶活性来降低血糖的。

2. 离子通道靶点离子通道靶点是通过调节离子通道的开闭状态来实现药理作用的分子靶点。

离子通道分为K+、Na+、Ca2+等多种类型,其中由钠离子通道靶点调节的药物非常常见。

例如,利多卡因和普鲁卡因等药物就是一种通过抑制钠离子通道的活性来减轻神经病变疼痛的药物。

3. G蛋白偶联受体靶点G蛋白偶联受体靶点是一种常见的靶点类型,其通过调节G蛋白的活性来影响细胞内的信号传递。

该类型的药物广泛应用于心血管、中枢神经系统、消化系统等多个领域,其作用机制多样。

以阿托伐他汀为例,此药通过抑制HMG-CoA还原酶造成胆固醇合成抑制,并通过调节肝细胞中的LDL-R基因表达,从而降低血脂浓度。

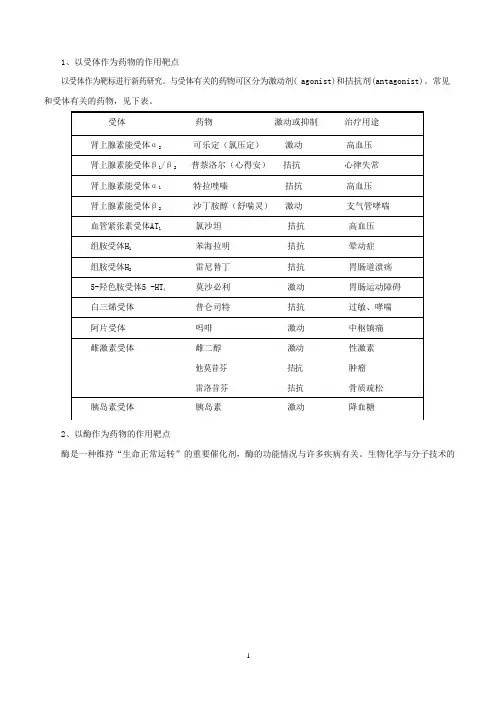

1、以受体作为药物的作用靶点以受体作为靶标进行新药研究。

与受体有关的药物可区分为激动剂( agonist)和拮抗剂(antagonist)。

常见和受体有关的药物,见下表。

2、以酶作为药物的作用靶点酶是一种维持“生命正常运转”的重要催化剂,酶的功能情况与许多疾病有关。

生物化学与分子技术的进步、X 衍射技术的精细,至今已分离出许多酶并能够测定出它们的三维结构,通过计算机应用能够清楚地知道酶的活性部位,因而酶成为一类重要药物的作用靶点,特别是酶抑制剂,高度亲和力和特异性酶抑制剂将使药物具有更专一的治疗价值。

在世界上销售量最大的20 个药物中有近一半的为酶抑制剂,常见和酶有关的药物,见下表。

3、以离子通道作为药物作用的靶点自从发现二氢吡啶类化合物硝苯地平用于高血压有良好效果,钙离子通道剂作为一类新作用靶点药物迅速地发展起来,至今已上市“地平”类药物已不下几十种,同时也促进离子通道的生物学、细胞学的深入研究,成为新药的新的作用靶点。

除钙离子通道外,钾离子通道、钠离子通道的研究也越来越多,并且已联系着重要的适应证。

4、以核酸作为药物的作用靶点核酸(R NA和DNA)是人类基因的基本组成单位,是生命过程中重要的化学物质,提供产生蛋白质的信息、模板和工具。

肿瘤主要是由于基因突变导致基因表达失调而引起细胞无序增殖。

以核酸为靶点的新药研究主要是寻找新的抗肿瘤及抗病毒药。

考点二、药物及其药物化学(Medicinal chemistry)的定义【考纲内容】1、药物:是人类用来预防、治疗、诊断疾病,或为了调节人体功能、提高生活质量、保持身体健康的特殊化学品,包括天然药物(植物药、抗生素、生化药物)、合成药物和基因工程药物。

2、药物化学(Medicinal chemistry):是一门发现与发明新药、合成化学药物、阐明药物化学性质、研究药物药物分子与机体细胞(生物大分子)之间相互作用规律的综合性学科,是药学领域中重要的带头学科。

药物靶点的发现与靶向治疗研究药物靶点是指药物在人体内发挥作用的特定蛋白分子或其他分子靶点。

药物的发现与靶向治疗研究是药物研发领域中的重要课题,旨在寻找针对疾病特定靶点的药物,以提高治疗效果和减少副作用。

本文将从药物靶点的发现和靶向治疗的研究两方面进行探讨。

一、药物靶点的发现药物的研发和发现通常需要先找到合适的靶点。

靶点的选择是药物研发过程中的关键一步,涉及到疾病发生机制的深入研究和相关蛋白的筛选。

靶点的发现主要有以下几种方法:1. 基于遗传学的方法通过遗传学研究,我们可以识别与特定疾病相关的基因。

这些基因编码的蛋白质往往是潜在的药物靶点。

例如,利用基因敲除技术或点突变技术,可以发现与疾病发生发展密切相关的基因,为药物研发提供重要线索。

2. 基于生物信息学的方法生物信息学的快速发展为药物靶点的发现提供了强有力的工具。

通过对基因组、转录组和蛋白质组的大规模数据分析,可以寻找与疾病相关的蛋白质靶点。

这些靶点通常通过生物信息学分析技术来评估其生物学功能和潜在药物性质。

3. 基于药物筛选的方法药物筛选是一种常用的药物研发方法,可以鉴定具有治疗潜力的小分子化合物或天然产物。

通过将大量的化合物与目标蛋白进行筛选,可以发现与目标蛋白相互作用的潜在靶点。

这种方法对于发现新的药物靶点和发展潜在药物非常有价值。

二、靶向治疗的研究靶向治疗是指通过作用于特定的疾病靶点,发挥治疗作用的药物治疗策略。

相比传统的广谱药物,靶向药物具有更高的疗效和更少的副作用。

靶向治疗的研究包括以下几个方面:1. 靶点鉴定和验证在靶向治疗的研究中,需要对靶点进行详细的鉴定和验证。

这包括对靶点的结构、功能和相互作用等方面进行深入的研究。

通过这些研究,可以确定特定靶点是否适合作为药物的治疗靶点,并评估药物与靶点之间的相互作用。

2. 药物设计和合成在确定了靶点后,需要设计和合成特异性的靶向药物。

药物的设计和合成需要考虑药物与靶点之间的相互作用,以达到高效和具有选择性的药物靶向治疗效果。

药物靶点药物靶点是指药物在体内的作用结合位点,包括基因位点、受体、酶、离子通道、核酸等生物大分子。

即药物与机体生物大分子的结合部位。

此外,有些药物通过其理化作用或补充机体所缺乏的物质而发挥作用。

现有药物中,超过50%的药物以受体为作用靶点,受体成为最主要和最重要的作用靶点;超过20%的药物以酶为作用靶点,特别是酶抑制剂,在临床应用中具有特殊地位;6%左右的药物以离子通道为作用靶点;3%的药物以核酸为作用靶点;20%药物的作用靶点尚有待进一步研究。

酶酶是由机体细胞产生的具有催化活性和高度专一性的特殊蛋白质。

由于酶参与一些疾病发病过程,在酶催化下产生一些病理反应介质或调控因子,因此酶成为一类重要的药物作用靶点。

药物以酶为作用靶点,对酶产生抑制、诱导、激活或复活作用。

此类药物多为酶抑制剂,全球销量排名前20位的药物,有50%是酶抑制剂。

例如奥美拉唑通过抑制胃黏膜的H+-K+ATP酶,抑制胃酸分泌;喹诺酮类抑制DNA回旋酶,影响DNA合成而发挥杀菌作用;卡托普利抑制血管紧张素Ⅰ转换酶;西咪替丁抑制肝药酶。

苯巴比妥诱导肝药酶;解磷定使被有机磷酸酯类所抑制的胆碱酯酶复活等。

有些药物本身就是酶,例如胃蛋白酶、胰蛋白酶。

也有一些药物是酶的底物,需经转化后发挥作用。

例如左旋多巴通过血脑屏障后,在纹状体中被多巴脱羧酶所代谢,代谢产物多巴胺发挥补充中枢递质的作用。

磺胺类通过与对氨苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶,妨碍二氢叶酸的合成,抑制细菌体内叶酸的代谢而干扰核酸的合成。

基因现代遗传学家认为,基因是DNA分子上具有遗传效应的特定核苷酸序列的总称,是具有遗传效应的DNA片段。

近年来,随着基因研究的深入,人类基因组计划的实施,某些疾病的相关基因陆续被找到。

基因治疗是指通过基因转移方式将正常基因或其他有功能的基因导入体内,并使之表达以获得疗效。

1990年人类历史上首次成功地进行了腺苷脱氨酶缺陷患儿人体基因治疗试验,掀起了人类医学上的一次革命。

抗癌药物作用机理和作用靶点抗癌药物作用机理和作用靶点是抗癌药物在治疗癌症过程中发挥作用的原理和目标结构。

目前,针对不同类型的癌症存在着各种不同的抗癌药物,其作用机理和作用靶点也因此而有所差异。

本文将介绍几种主要的抗癌药物的作用机理和作用靶点。

化疗药物是目前最常见的抗癌药物之一、化疗药物主要通过干扰癌细胞的核酸(DNA和RNA)的复制和修复过程,达到抑制癌细胞生长和扩散的效果。

这些药物常用于治疗白血病、淋巴瘤和乳腺癌等。

以下是几种常见的化疗药物及其作用机理和作用靶点:1.氮芥类:氮芥类药物是一类经典的化疗药物,通过交联DNA链,阻止癌细胞的正常DNA合成和DNA的修复过程。

其作用靶点主要是癌细胞的DNA。

2.拓扑异构酶抑制剂:拓扑异构酶是参与DNA的超螺旋调节的酶,其在癌细胞中能够干扰DNA的拓扑结构。

拓扑异构酶抑制剂能够干扰拓扑异构酶的功能,导致DNA断裂,从而阻止癌细胞的DNA复制和修复。

这类药物常用于治疗白血病和乳腺癌等。

3.抗代谢药物:抗代谢药物主要通过抑制癌细胞的核酸和蛋白质的合成,从而抑制癌细胞的生长和扩散。

例如,抑制蛋白质合成的铂类抗肿瘤药物能够与DNA结合,干扰核酸和蛋白质的合成过程,从而导致癌细胞死亡。

靶向治疗药物是一类特异性作用于癌细胞的药物。

这些药物主要通过干扰癌细胞的特定信号通路或靶点,从而抑制癌细胞的生长、扩散和存活。

靶向治疗药物通常针对在癌症过程中突变或异常表达的基因和蛋白质。

以下是几种常见的靶向治疗药物及其作用机理和作用靶点:1.激酶抑制剂:激酶是一类参与细胞信号传导的重要蛋白质,其在癌细胞中往往异常活跃。

激酶抑制剂能够抑制癌细胞的激酶活性,从而干扰细胞信号传导通路,抑制癌细胞的生长和扩散。

例如,靶向EGFR的抗癌药物能够抑制癌细胞的生长和扩散。

2.免疫检查点抑制剂:癌细胞可以通过调节免疫检查点来逃避免疫系统的攻击。

免疫检查点抑制剂能够抑制这些调节信号的作用,激活免疫细胞,增强其对癌细胞的杀伤作用。

生化药物学中的药物靶点和作用机理生化药物学是一门研究药物在生物体内的作用、代谢、排泄等生化过程的学科。

药物靶点和作用机理是生化药物学研究的重要内容,因为了解药物作用机理可以指导药物的研发、应用和治疗效果的评价。

一、药物靶点药物靶点是指药物在生物体内所作用的分子靶点,包括蛋白质、核酸和细胞膜等。

药物和靶点之间的相互作用是药物治疗生物体疾病的基础。

1.1 蛋白质靶点蛋白质是药物最常见的靶点,因为大部分药物作用的生化过程都与蛋白质结构有关。

常见的蛋白质靶点包括酶、激素受体、离子通道和转运体等。

酶是催化生物体内化学反应的蛋白质,药物可以作用于酶的催化中心,抑制或促进酶的活性,从而调节生物代谢过程,如利普多肽、丙戊酸和盐酸肼酸等。

激素受体包括胰岛素受体、糖皮质激素受体、雌激素受体等,药物可以选择性地作用于受体的激动或抑制剂结合位点,影响激素的生物学效应,如甲酰胺曲普坦、麦角胺、络氨酸等。

离子通道是跨越细胞膜的蛋白质,药物可以阻断或激活离子通道,影响细胞膜的电位差和离子平衡,如利多卡因、低分子量肝素和神经肽Y等。

转运体是负责细胞内物质运输的蛋白质,药物可以选择性地抑制或促进转运体的功能,影响物质运输的速度和效率,如地高辛、双吡核苷和凝血酶抑制剂等。

1.2 核酸靶点核酸是细胞基本的遗传物质,包括DNA和RNA。

药物可以插入或结合于核酸分子中,影响DNA或RNA的结构和功能,如紫杉醇、环磷酰胺和伊布替尼等。

1.3 细胞膜靶点细胞膜是包裹细胞的薄膜,包括细胞外和细胞内两部分。

药物可以作用于细胞膜,影响细胞的信号传递、附着和运动等,如鲨烷磷酸、丙酮酸和钙离子抑制剂等。

二、药物作用机理药物作用机理是指药物在生物体内的作用方式和生化过程。

了解药物作用机理可以帮助我们理解药物治疗的效果,并且指导药物研发的方向和策略。

2.1 受体激动药物可以作用于激素受体、神经递质受体、药物受体等,激活或抑制受体,影响细胞内信号转导通路的活性和效率,如辛伐他汀、阿托伐他汀和厄贝沙坦等。

药物靶点筛选及作用机制研究随着现代医学技术的不断发展,药物研究也在不断迎来新的突破。

药物靶点筛选及作用机制研究是药物研究的关键环节,它能够探索药物与疾病之间的关联,探索药物作用的机制,进而为新药的开发提供可靠的科学依据。

1. 药物靶点的筛选药物靶点是指药物在人体内发挥作用的目标分子。

药物研究的首要任务就是要确定药物的靶点,以便进一步探索其作用机制。

药物靶点的筛选主要包括以下三种方法:(1)单一蛋白筛选法。

该方法是通过高通量筛选技术将大量蛋白质与化合物进行绑定,筛选出与化合物相互作用的蛋白质,进而确定化合物的靶点。

(2)细胞基础筛选法。

该方法是通过对细胞系进行实验,测定药物对细胞的影响,进而确定药物的靶点。

(3)组织基础筛选法。

该方法是通过对组织的切片进行实验,测定药物与组织的相互作用,进而确定药物的靶点。

2. 药物作用机制的研究药物的作用机制是指药物与靶点相互作用的过程。

药物研究的目标就是要探索药物与靶点之间的作用机制,进一步了解药物的功效与副作用。

药物作用机制的研究主要包括以下三种方法:(1)结构生物学方法。

该方法是通过结晶学技术解析药物与靶点的结构,进一步探索药物与靶点之间的相互作用机制。

(2)生物信息学方法。

该方法是通过计算机技术对药物与靶点之间的相互作用进行分析,进一步探索药物的作用机制。

(3)生物学方法。

该方法是通过细胞学、生物化学、分子生物学等实验手段探索药物的作用机制,了解药物与靶点之间的相互作用过程。

3. 药物靶点筛选与作用机制的意义药物靶点筛选及作用机制的研究对于新药的开发具有重要意义。

在药物研究的前期阶段,正确地确定药物的靶点和作用机制,能够大大提高新药研发的成功率,减少研究成本和时间。

同时,药物靶点筛选和作用机制的研究还能进一步了解药物的主要作用机制和副作用,从而为药物的临床应用提供更为可靠的科学依据。

总之,药物靶点筛选及作用机制研究是药物研究的关键环节。

随着科技的不断创新和发展,我们相信药物研究将持续不断地取得更大的突破和进展,并为人类健康事业做出更大的贡献。

药物作用靶点基因多态性检测2.1 ACE I/D多态性检测血管紧张素转换酶(angiotensin converting enzyme,ACE)是肾素-血管紧张素系统的关键酶,也是ACE抑制剂(ACE inhibitor,ACEI)的作用靶点。

ACE 基因位于17号染色体17q23,其内含子16存在288 bp的Alu插入(Insertion)/缺失(Deletion)多态性导致三种基因型:II(插入纯合子)、ID(插入缺失杂合子)和DD(缺失纯合子),白种人、黑中人和亚洲人群中D等位基因频率分别为56.2%、60.3%和39.0%。

ACE I/D多态性可影响血浆ACE的水平,DD基因型个体血浆ACE的活性升高,依那普利治疗后ACE活性下降更明显;在初治的高血压患者中,DD型患者福辛普利的降压疗效增强;在高血压合并左心室肥大和舒张期充盈障碍的患者中,DD基因型患者服用依那普利和赖诺普利后心功能改善程度优于ID和II基因型患者;II基因型患者应用赖诺普利或卡托普利时肾功能下降更明显[14,15]。

为取得最佳疗效,建议临床上在选择ACEI类药物进行治疗前对ACE I/D多态性进行检测,以指导选择合适的ACEI类药物。

2.2 ADRB1多态性检测β肾上腺素受体(β-adrenergic receptor)为肾上腺素受体的一个亚家族,属于G蛋白偶联受体超家族,包含β1、β2和β3三种不同亚型。

该类受体通过与Gs 蛋白偶联调节细胞内cAMP和L型Ca2+通道的开放频率,是β受体激动剂和β受体阻滞剂的作用靶点。

β1受体编码基因ADRB1多态性可影响β受体阻断剂如美托洛尔的疗效[16]。

ADRB1 Gly389Arg(rs1801253)多态性导致位点Arg389和Gly389两种类型的受体,其中Arg389型受体与G蛋白偶联效率高于Gly389型受体。

Arg389纯合子高血压患者应用美托洛尔后血压下降的程度是Gly389Arg 杂合子基因型个体的3倍;Arg389纯合子基因型心衰患者应用卡维地洛和美托洛尔治疗后左室射血分数改善情况更佳。

醋酸奥曲肽作用靶点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述醋酸奥曲肽是一种重要的生物药物,具有广泛的应用价值。

它是一种合成肽药物,常用于治疗炎症性肠病、类风湿关节炎和其他自身免疫性疾病。

其作用机制主要是通过控制炎症因子的释放,调节免疫细胞的活性和抑制炎症反应。

本文将介绍醋酸奥曲肽的作用靶点及其临床应用,对其在未来的发展前景进行展望。

通过深入了解醋酸奥曲肽的作用机制,可以更好地指导临床应用和开发新的治疗策略。

1.2 文章结构本文将分为引言、正文和结论三部分。

在引言部分,将对醋酸奥曲肽的作用靶点进行概述,并介绍文章的结构和目的。

正文部分将详细探讨醋酸奥曲肽的作用机制、靶点和临床应用。

其中,将介绍醋酸奥曲肽是如何发挥作用的,以及它对哪些具体的生物分子起作用。

结论部分将总结本文探讨的醋酸奥曲肽的作用靶点,展望它在未来的应用前景,并进行适当的总结和结束语。

1.3 目的:本文旨在探讨醋酸奥曲肽的作用靶点,通过对其作用机制、靶点和临床应用进行深入分析,揭示其在医学领域中的重要作用和潜在应用前景。

通过研究醋酸奥曲肽的作用靶点,有助于揭示其在治疗各种疾病中的作用机制,为其临床应用提供更有力的依据。

同时,对未来醋酸奥曲肽的应用前景进行展望,为相关领域的研究和开发提供参考和启示。

希望本文能为读者提供全面深入的了解和启发,推动醋酸奥曲肽在医学领域的进一步研究和应用。

2.正文2.1 醋酸奥曲肽的作用机制:醋酸奥曲肽是一种神经肽类药物,主要通过作用于中枢神经系统的受体和途径来发挥其药理效应。

其主要作用机制包括以下几个方面:1. 作用于垂体:醋酸奥曲肽能够通过作用于垂体细胞的生长激素释放激酶受体,抑制生长激素的分泌,从而调节生长激素的水平。

2. 抑制神经传导:醋酸奥曲肽还能够抑制中枢和外周神经系统的神经传导,降低神经细胞的兴奋性,从而减轻疼痛和其他神经系统相关疾病的症状。

3. 调节神经递质:醋酸奥曲肽还可以调节多种神经递质的释放和合成,例如γ-氨基丁酸和多巴胺等,从而影响神经信号的传递和调节神经系统功能。

药物与药物靶点的结合机制研究药物研究是现代医学与药理学中的一项重要研究领域。

药物的研发不仅需要深入了解药物的化学性质和药理学特性,还需要探索药物与药物靶点之间的结合机制。

药物靶点是药物与生物体内相互作用的关键部位,深入研究药物与药物靶点之间的结合机制能为药物的设计和优化提供重要的理论依据。

一、药物与药物靶点的结合机制药物与药物靶点之间的结合机制是药物在生物体内产生疗效的基础。

通常情况下,药物与药物靶点的结合过程可以分为四个主要步骤:吸附、扩散、结合和解离。

吸附是指药物与药物靶点之间的物理或化学吸附作用。

药物吸附的过程通常发生在药物分子与药物靶点表面之间的亲和力作用下。

吸附过程的强度与药物分子的结构、药物靶点的性质以及环境条件等因素密切相关。

扩散是指药物分子在生物体内扩散到药物靶点的过程。

扩散过程受到多种因素的影响,例如分子大小、分子形状、分子电荷等。

合适的扩散能够保证药物分子能够高效地到达药物靶点,达到理想的治疗效果。

结合是指药物与药物靶点之间发生的反应。

药物与药物靶点的结合形式多种多样,例如酶与底物的结合、受体与配体的结合等。

结合的强度直接影响了药物的治疗效果,因此,通过深入研究药物与药物靶点的结合机制,可以为药物的设计和优化提供重要的参考。

解离是指药物分子从药物靶点上脱离的过程。

药物与药物靶点之间的结合并不是永久性的,而是可逆的。

解离的过程对于药物在体内的代谢和排泄具有重要意义,同时也影响着药物的持续时间和作用效果。

二、药物与药物靶点结合机制的研究方法为了深入研究药物与药物靶点之间的结合机制,科学家们采用了多种研究方法。

1. X射线晶体学:X射线晶体学是一种通过测定晶体中原子的位置来研究药物与药物靶点结合的方法。

通过对晶体的结构进行解析,科学家们可以观察到药物与药物靶点之间的相互作用,并推测结合机制。

2. 分子动力学模拟:分子动力学模拟是一种通过计算机模拟来研究药物与药物靶点结合机制的方法。

药物靶点的研究及其与疾病的关系分析药物是治疗疾病的主要手段之一,而药物的作用是通过靶点来实现的。

药物靶点研究是药物研发的基础和关键。

本文将从药物靶点的概念、分类及作用机制等方面来探讨药物靶点的研究和其与疾病的关系。

一、药物靶点的概念药物靶点是指药物在体内所作用的分子,也就是药物的作用对象。

药物的作用是通过与靶点结合发挥生物效应的,因此药物的靶点研究是药物研发的核心内容。

靶点是药物开发的突破口,为药物研发提供了理论依据和技术支撑。

二、药物靶点的分类根据药物靶点所处的分子种类,药物靶点可以分为DNA靶点、RNA靶点、蛋白质靶点和细胞膜靶点等。

其中,蛋白质靶点是最广泛应用的药物靶点类型。

蛋白质靶点主要包括酶类、激素受体、离子通道、转运体和结构蛋白等。

酶类是最常见的靶点类型,大多数药物都是通过与靶酶结合来发挥生物效应的。

激素受体则常用于激素类药物的研发,通过与激素受体结合来发挥药物生物活性。

离子通道主要用于心、神经等疾病的药物研发。

细胞膜靶点常用于针对癌症和炎症等疾病的药物靶向治疗。

三、药物靶点的作用机制药物通过特异性与靶点结合,来影响靶点功能,发挥药物作用。

药物靶点结合的具体作用机制有四种:激活、阻断、上调和下调。

激活是指药物能够改变靶点的构象或者变化其活性,从而促进或者增加其功能。

阻断是指药物能够与靶点结合并阻断其功能,从而达到治疗疾病的目的。

上调是指药物可以调节或者增加靶点的表达或活性,从而发挥药物作用。

下调则相反,是指药物可以降低或者减少靶点的表达或活性,从而发挥药物作用。

四、药物靶点与疾病的关系药物靶点的研究和疾病的治疗密不可分。

通过药物靶点的研究,研发出的药物可以快速、精准地作用于疾病所涉及的特定靶点,从而达到治疗疾病的目的。

例如,癌症的治疗就是靶点药物的典型应用之一。

靶向药物可以通过针对癌细胞中特定蛋白质的结构或活性,来抑制或杀死癌细胞,同时保护正常细胞。

另外,很多疾病的发生和发展都与细胞内某些蛋白质、受体、酶等特定靶点的功能异常有关。

药物代谢酶和药物作用靶点 基因检测技术指南(试行) 前言 药物体内代谢、转运及药物作用靶点基因的遗传变异及其表达水平的变化可通过影响药物的体内浓度和敏感性,导致药物反应性个体差异。近年来随着人类基因组学的发展,药物基因组学领域得到了迅猛发展,越来越多的药物基因组生物标记物及其检测方法相继涌现。药物基因组学已成为指导临床个体化用药、评估严重药物不良反应发生风险、指导新药研发和评价新药的重要工具,部分上市的新药仅限于特定基因型的适应症患者。美国FDA已批准在140余种药物的药品标签中增加药物基因组信息,涉及的药物基因组生物标记物42个。此外,部分行业指南也将部分非FDA批准的生物标记物及其特性(如MGMT基因甲基化)的检测列入疾病的治疗指南。药物反应相关基因及其表达产物的分子检测是实施个体化药物治疗的前提。 药理学与遗传学结合的关键环节包括药物代谢动力学(pharmacokinetics,PK)和药物效应动力学(pharmacodynamics,PD)两方面。药物代谢动力学主要是定量研究药物在生物体内吸收、分布、代谢和排泄规律,侧重于阐明药物的体内过程;药物效应动力学主要研究药物对机体的作用、作用规律及作用机制,其内容包括药物与作用靶位之间相互作用所引起的生化、生理学和形态学变化,侧重于解释药物如何与作用靶点发生作用。对药物代谢酶和药物靶点基因进行检测可指导临床针对特定的患者选择合适的药物和给药剂量,实现个体化用药,从而提高药物治疗的有效性和安全性,防止严重药物不良反应的发生。目前美国FDA和我国食品药品监督管理局(CFDA)都已批准了一系列的个体化用药基因诊断试剂盒。这些试剂盒基本都是对人DNA样本进行基因检测。而在基因表达的检测方面,由于RNA的稳定性差,样本处置不当可导致目标RNA降解,使得检测结果不准确,影响临床判断。因此,RNA检测试剂的研发相对滞后。 本指南旨在为个体化用药基因检测提供一致性的方法。本指南中所指的药物基因组生物标志物不包括影响抗感染药物反应性的微生物基因组变异。此外,肿瘤靶向治疗药物个体化医学检测指南见《肿瘤个体化治疗的检测技术指南》。 本指南起草单位:中南大学湘雅医院临床药理研究所、中南大学临床药理研究所、中南大学湘雅医学检验所,并经国家卫生计生委个体化医学检测技术专家委员会、中国药理学会药物基因组学专业委员会、中国药理学会临床药理学专业委员会和中华医学会检验分会组织修订。 本指南起草人:周宏灏、陈小平、张伟、刘昭前、尹继业、李智、李曦、唐洁、俞 竞、彭静波、曹杉、成瑜。 I

药物分子与靶点的相互作用机制研究药物分子和靶点之间的相互作用机制一直是药物开发过程中重要的课题。

药物的作用主要通过与靶点的结合,发挥治疗作用。

因此,深入了解药物分子如何与靶点相互作用,对于药物的研究开发具有重要的意义。

本文将介绍药物分子与靶点相互作用的机制研究的相关内容。

1、药物分子的结构与靶点的结构药物分子和靶点的结构决定了它们之间的相互作用方式。

一般而言,靶点的结构复杂多样,药物分子的结构也因此受到限制。

药物分子通常由药效团和药物骨架组成,药效团是药物分子中发挥治疗作用的化学结构单元,而药物骨架则是负责让药效团和靶点结合的框架。

靶点结构的复杂性决定了药物分子与其相互作用所需的精确程度。

通常情况下,药物分子的药效团与靶点之间的相互作用具有多类形式,如氢键、离子键、范德华力等。

2、药物分子与靶点相互作用机制药物分子和靶点之间相互作用的形式与具体化学类型有关。

体外实验的数据表明,药物分子与靶点相互作用相关的主要因素有以下四个方面:a.物理作用:药物分子与靶点之间的相互作用中主要包括范德华力、静电作用、氢键作用等。

这些物理作用可以影响和改变靶点的构象,以达到药物治疗效果的目的。

b.配位作用:与金属离子配位是一种常见的药物分子与靶点相互作用形式,因为很多生物过程与金属离子的参与有关。

c.共价键结合作用:药物分子可以通过形成共价键与部分靶点相互作用,如酯键、酰胺键、烷基化、芳香化等。

d.水合作用:水合作用也是药物分子与靶点相互作用过程中的一种形式。

一些药物分子和靶点之间形成的氢键可以与水分子相互作用。

3、药物分子与靶点相互作用的检测方法药物分子与靶点相互作用的检测方法有很多,其中比较常用的包括:a.表面等离子体共振(SPR)技术:该技术是利用表面等离子体共振现象来检测分子之间相互作用的一种生物物理技术。

这种技术可以快速、准确地测定药物分子和靶点之间的动力学和热力学参数。

b.荧光共振能量转移(FRET)技术:该技术是一种测定分子间天然共振能量传递的生物物理技术。