极地规则:保护极地环境保障船舶安全

- 格式:pdf

- 大小:355.61 KB

- 文档页数:1

海安会MSC.385(94)决议(2014年11月21日通过)国际极地水域营运船舶规则(极地规则)海上安全委员会,忆及国际海事组织公约第28(b)条关于本委员会的职能,认识到由于对极地营运船舶及其系统和操作的额外要求超出经修正的《1974年国际海上人命安全公约》(SOLAS公约)和其他有约束力的相关IMO文件的现有要求,因而有必要为这些船舶规定一个强制性框架,注意到MSC.386(94)决议通过的公约新的第XIV章,还注意到海上环境保护委员会在其第67届会议上,批准在其第68届会议上通过《国际极地水域营运船舶规则》(极地规则)的引言(因其与环境保护相关),以及II-A和II-B部分,并还将审议通过《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》的相关修正案,在其第94届会议上审议了《国际极地水域营运船舶规则》草案,1. 通过极地规则引言与安全相关的规定,以及I-A和I-B部分全文,其文本载于本决议附件;2. 同意有关安全和环境保护的极地规则引言修正案应与海上环境保护委员会协商通过;3.提请本公约缔约国政府注意,极地规则将于2017年1月1日公约新的第XIV章生效后生效;4. 还提请各缔约国政府考虑对极地规则未包括的在极地水域营运的船舶尽可能自愿应用极地规则;5. 要求本组织秘书长按公约第VIII(b)(v)条规定,将核准无误的本决议及其附件中的极地规则文本的副本分发给所有本公约缔约国政府;6. 还要求本组织秘书长将本决议及其附件中的规则文本的副本分发给非SOLAS公约缔约国的本组织成员;7. 进一步要求秘书长在海上环境保护委员会通过环境保护相关规定后编制极地规则的综合文本。

国际极地水域营运船舶规则(极地规则)目录引言1 目的2 定义3 危险源4 本规则结构5 南极区域和北极水域图示I-A部分安全措施第1章通则1.1本部分结构1.2定义1.3证书和检验1.4性能标准1.5操作评估第2章极地水域操作手册(PWOM)2.1目的2.2功能要求2.3规定要求第3章船舶结构3.1目的3.2功能要求3.3规定要求第4章分舱和稳性4.1目的4.2功能要求4.3规定要求第5章水密完整性和风雨密完整性5.1目的5.2功能要求5.3规定要求第6章机械设备6.1目的6.2功能要求6.3规定要求第7章消防安全/保护7.1目的7.2功能要求7.3规定要求第8章救生设备与布置8.1目的8.2功能要求8.3规定要求第9章航行安全9.1目的9.2功能要求9.3规定要求第10章通信10.1目的10.2功能要求10.3规定要求第11章航次计划11.1目的11.2功能要求11.3规定要求第12章配员和培训12.1目的12.2功能要求12.3规定要求I-B部分与引言和I-A部分规定有关的补充导则1 引言第2部分(定义)补充导则2 第1章(通则)补充导则3 第2章(极地水域操作手册(PWOM))补充导则3.1 极地水域操作手册内容的建议案3.2 破冰船协助下的航行导则3.3 应急计划制定导则4 第3章(船舶结构)补充导则5 第4章(分舱和稳性)补充导则6 第5章(水密完整性和风雨密完整性)补充导则7 第6章(机械设备)补充导则8 第7章(消防安全/保护)补充导则9 第8章(救生设备与布置)补充导则9.1 个人救生属具示例9.2 群体救生属具示例10 第9章(航行安全)补充导则11 第10章(通信)补充导则12 第11章(航次计划)补充导则II-A部分防污染措施第1章防止油类污染1.1操作要求1.2结构要求第2章控制散装有毒液体物质污染2.1操作要求第3章防止海运包装有害物质污染第4章防止船舶生活污水污染4.1定义4.2操作要求第5章防止船舶垃圾污染5.1定义5.2操作要求II-B部分II-A部分补充导则1第1章补充导则MSC 94/21/Add.1 2第2章补充导则3第5章补充导则4其他环境公约和指南补充导则1为增强船舶操作的安全性并减少对偏远、脆弱和潜在恶劣的极地水域的人和环境的影响,特制定《国际极地水域营运船舶规则》作为现有IMO文件的补充。

极地水域船舶航行安全规则(Polar Code)

佚名

【期刊名称】《船舶标准化工程师》

【年(卷),期】2013(46)4

【摘要】[背景]受全球变暖的影响,每10年极地的冰层就会减少3%。

按照这样

的速度,未来不久,这些冰层就将完全消失,通往极地的肮路也将自然打通,雪藏资料显露,极地海域也将逐渐告别静寂。

然而,极地气候的恶劣和环境的脆弱,对该地区近乎空白的船舶航行管理提出了更高的要求,《极地水域船舶航行安全规则》(简称《极地规则》)也随着各国的呼声逐渐浮出。

【总页数】2页(P58-59)

【关键词】极地气候;船舶航行;安全规则;水域;全球变暖;航行管理;冰层

【正文语种】中文

【中图分类】U676.1

【相关文献】

1.论极地航行国际法的新发展:《极地水域运作船舶规则》 [J], 黄晶晶

2."极地水域船舶航行安全规则( Polar Code)"将于2017年1月生效 [J],

3.极地水域船舶航行安全规则 [J],

4.IMO批准《极地水域船舶航行安全规则》 [J],

5.极地水域操作船舶国际规则(极地规则) [J], ;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

北极航行环境下的船舶安全研究前言随着全球气候变化,北极地区的冰层不断减少,这为船舶提供了新的航行路径和商机。

然而,北极航行环境复杂,常常受到极端天气、海冰、浮冰、暗礁等自然条件的影响,船舶在此区域航行面临着巨大的安全风险。

因此,船舶在北极航行环境下的安全研究显得尤为重要。

一、北极船舶安全风险分析北极航行环境下船舶安全主要有以下几个方面的风险:1. 海冰危险:北极海域冰层覆盖率高且浮动异常,完全依靠冰情报告或仪器探测,很难做出准确的决策,在行驶过程中会遇到浮冰、冰山、冰崩等情况,有可能会导致沉船或严重破坏船体。

2. 极端气候:北极气候极端,雾、暴风、暴雪等天气极易出现,在暴风雪中船舶的可视距离非常短,对航行安全造成极大的威胁。

3. 船舶碰撞:北极海域船舶密度较低,但是由于海域较窄,遇到船舶交通流密集时,容易发生船舶碰撞事故。

4. 暗礁和海岸:北极地区散布着大量的暗礁和海岸盐碱地,导航困难,极易发生触礁、搁浅等重大事故。

二、船舶设计与建造在北极海域,冷却、通风、防水、航行控制、冰雪排除、电气系统等方面都受到强烈限制,在海事立法规定中也对船舶进行了严格限制,需要特别向海事机构申请适航证书。

因此,船舶需要设计和建造可抵御极端气候和海冰的特殊类型和规格。

1. 船舶外形设计:针对北极海冰环境,船舶外形需采用宽平底和短法线设计,使船舶的抗坠冰性能和调整性能提高。

2. 船舶结构:船舶的自重应该足够重、强度足以抵御冰撞等外部挤压,涡慢及抵抗力应保证宽广,万吨级船应该具备两个甚至三个涡慢。

3. 船舶强度:船舶的强度应该足够强,防止在与冰山碰撞中发生船舶破裂的危险。

三、船舶航行与交通管理在北极航行环境下,船舶在航行时需遵守一些规定和注意事项。

在北极法案和海事立法法规中,对很多交通流程和载货规定均有了相应的规范和限制。

1. 船舶在北极海域航行时应遵循国际法,特别对于那些没有海冰航行经验的海员和船舶,还应引导授课。

2. 船舶在进入北极海域前,必须先计划好航线:选择航行道路和规定航速。

保障北极东北航线船舶的航行安全提出可行性建议

保障北极东北航线船舶的航行安全,可以从以下几方面提出建议:

1.加强气象监测:在北极地区航行需要面对极端的气候条件,包括海冰、暴风雪、低温等,因此需要对气象条件进行持续的监测,并及时向船舶和航行机构提供相关信息和预警。

2.提高船舶技术装备水平:在航行北极地区,需要船舶具备先进的航行和通讯技术,包括卫星导航、红外线监测、雷达探测等设备,以确保船舶可以准确、稳定地行驶。

3.制定规范的航行安全管理和应急预案:船舶在北极地区航行面临着种种风险,需要船舶和航行机构制定相关的安全管理制度和应急预案,以应对突发事件,并在船舶遇险时及时发起应急救援。

4.建立多边合作机制:北极地区涉及多个国家的主权和利益,需要在国际合作框架下,建立相关的管理和协调机制,协调相关各方在北极地区的船舶航行和安全管理,从而实现区域航行和安全的共同维护。

5.增强教育培训和交流合作:在北极地区航行需要具备高度专业、技术和管理素质的人才,需要加强相关领域的教育和培训,并建立国际交流合作机制,以推动区域人才的培养和经验交流。

北极航行中的船舶安全与环境保护研究第一章:北极航行背景与意义北极,是指北极圈内以北极点为中心的区域,是世界上最大的冰川及霜冻区域。

近年来,随着全球气候变化,北极冰盖呈现快速融化趋势,这个曾经被认为是极度荒凉地带的地区正逐渐成为地缘政治竞争和新兴市场的热点。

北极航行,指在北极洋内航行的船舶活动。

北极航行具有重要的经济意义,如贸易和旅游等;同时也有一定的战略意义,如地缘政治竞争、资源探勘等。

然而,北极地区的气候恶劣、海况复杂、航道资源有限、环境脆弱,这些都对北极航行提出了极高的要求,船舶的安全与环境保护成为北极航行的重中之重,需要特别关注。

第二章:北极航行中的船舶安全2.1 北极航行中的安全挑战北极航行中存在很多安全挑战,主要包括以下几个方面:(1)低温、强风等极端天气条件,对船舶的耐寒性、抗风能力等提出极高要求。

(2)北极海况复杂,冰山、浮冰等海上障碍物多,需要船舶具有良好的避碰能力。

(3)北极地区缺乏海上救援设施,一旦船舶遇险,救援行动将面临极大的困难。

2.2 北极航行中的安全措施为了保障北极航行中的安全,需要采取一系列措施,包括以下几个方面:(1)制定相关法律法规,要求船舶必须符合相关标准,比如要求船舶必须具有良好的防冰、防寒能力,必须配备全套安全设备等。

(2)加强航行监管,建立全球北极船务管理体系,管理船舶的航行和活动,确保航行安全。

(3)提高船员素质,制定相关培训计划,提高船员的应急处理能力和安全意识。

第三章:北极航行中的环境保护3.1 北极航行中的环境挑战北极地区是全球最脆弱的生态系统之一,同时也是气候变化的敏感区域,北极航行对其环境而言是一件复杂而敏感的事情。

主要表现在以下几个方面:(1)污染:因船舶活动的排放,包括废气、废水等可能对北极环境产生严重的污染。

(2)物理损害:北极航行会对该地区的海洋、水生生物、陆地等环境造成严重的物理损害,例如排泥造地、港口建设等等。

3.2 北极航行中的环境保护措施为了推进北极航行中的环境保护,需要采取一系列行动,包括以下几个方面:(1)减少排放:加强污染控制管理,从源头上遏制污染物的污染。

北极船舶标准

北极地区由于其特殊的地理环境和气候条件,对船舶设计、建造和运营都提出了更高的要求。

因此,北极船舶标准主要包括以下几个方面:

1. 船体结构:北极船舶需要在极寒环境下能够保持足够的强度和稳定性,因此需要采用特殊的材料和结构,如双层壳体、加强肋骨等。

2. 动力系统:北极地区的气候条件对船舶动力系统提出了更高的要求,需要能够抵御严寒和冰层的影响,同时保证船舶在极端的冰雪条件下能够正常航行。

3. 航行安全:北极地区的航行条件十分复杂,需要船舶配备先进的导航和通信设备,同时船员需要具备极地航行的经验和技能,以确保航行安全。

4. 环保要求:随着全球气候变化的影响,北极地区的生态环境也变得越来越脆弱。

因此,北极船舶标准需要严格遵守环保要求,减少对环境的污染和破坏。

5. 货物运输:北极地区拥有丰富的资源和能源,包括石油、天然气、渔业等。

因此,北极船舶还需要满足货物运输的要求,确保货物的安全和顺利运输。

总之,北极船舶标准需要综合考虑船体结构、动力系统、航行安全、环保要求和货物运输等多个方面,以确保船舶在极寒环境下能够正常、安全地运营。

imo极地规则

imo极地规则是国际海事组织(IMO)于2014年通过的一套强制性的规则,旨在保护北极和南极这两个极地地区的环境和航运安全。

imo极地规则适用于在极地水域运营的船舶,涵盖了船舶的设计、建造、设备、操作、培训、搜救和环境保护等方面的内容。

imo极地规则于2017年1月1日正式生效。

imo极地规则的主要内容如下:

imo极地规则要求船舶在进入极地水域之前,申请极地船舶证书,该证书将根据船舶的结构和性能,将船舶分为A类、B类和C类三种类型。

A类船舶是指能够在至少中等一年冰(可能含有老冰)的极地水域航行的船舶;B类船舶是指能够在至少薄一年冰(可能含有老冰)的极地水域航行的船舶;C类船舶是指只能在开阔水域或比A 类和B类船舶所能承受的冰情更轻的极地水域航行的船舶。

imo极地规则要求船舶在制定极地水域运作手册,该手册应包含船舶的操作评估、操作限制、应急计划、船员培训等内容,以指导船舶在极地水域的安全和环保运营。

imo极地规则要求船舶在船舶结构、分舱和稳性、水密和风雨密完整性、机械设备、消防安全、生命救助、船舶安全、船舶导航、通信、船舶污染防治等方面,满足特定的要求,以适应极地水域的恶劣条件和挑战。

imo极地规则要求船舶在船员培训方面,提高船员对极地水域的认识和能力,包括极地水域的特点、风险、法规、应急响应等内容,

以提高船员的专业水平和安全意识。

imo极地规则是国际社会关注保护极地环境的一个里程碑,也是船舶在极地水域航行的一个指南,为极地水域的航运业提供了一个统一的标准和框架。

海事公约与法规评论关于《极地规则》防污染措施的修订分析和建议鄢和诚摘要:当前,随着全球变暖,越来越多的船舶选择极地航线航行,然而,极地多冰及脆弱的特殊环境给船舶的航行安全和极地环境带来了诸多不利影响。

为减少此类不利影响,国际海事组织制定了《极地规则》并于2017年1月1日正式生效。

尽管如此,部分学者认为《规则》现有的防污染措施不足以保护极地特殊的生态环境。

为进一步完善该规则的防污染措施,通过采用鱼骨图分析和比较分析等方法,对其具体条款和提案进行深入分析,并在此基础上提出相应的修订建议。

关键词:极地规则;防污染措施;鱼骨图;比较分析;修订D01:10.16176/ki.21-1284.2018.04.008一、背景介绍根据联合国麵间气候变化专门委员会发布的 《2014气候变化报告》,在21世界中期,北极将出 现夏季无冰的状况。

w随着全球变暖,北极冰融,北极航道的开通将大大节约船舶的航行时间和运输 成本,加上北极丰富的矿产资源和逐年兴起的旅游 业,[2]越来越多的船舶将选择北极航道航行。

逐年增多的船舶给极地航行带来了航行安全和 环境污染两方面的问题。

为了确保极地船舶航行安 全和保护极地脆弱的生态环境,由国际海事组织制 定了《极地规则》(下文简称《规则》),于2017年 1月1日正式生效,以作为船舶在极地航行的额外要 求。

《规则》主要分为两部分,第I部分为安全措 施,第II部分为防污染措施。

防污染措施又分为A 部分(强制性)和B部分(建议性)。

A部分细分 为五章,即防止油污染、防止散装有毒液体物质污 染、防止包装有害物质污染、防止生活污水污染以 及防止垃圾污染,分别对应MAPOL公约的5个附 则。

然而,许多学者依旧对该规则中的防污染措施表示失望。

例如,Dave Walsh认为《规则》在极地 环境保护方面的规定太弱。

[3]还有一些学者认为 《规则》对降低极地环境污染风险的作用轻微。

[4]与其他区域不同,极地的生态环境更加脆弱和 敏感,一旦发生海洋污染,将带来更为严重的后 果。

国际极地水域航行船舶规则

国际极地水域航行船舶规则旨在确保在极地海域航行船舶的安全和环境保护。

随着全球气候变化导致极地冰层的消融,对于这些水域的船舶交通有了更大的需求。

因此,为了保护极地环境和确保船舶安全,国际社会制定了一系列规则和准则。

首先,这些规则明确了船舶进入极地水域的许可要求。

船舶必须申请并获得相

关的授权,以确保其具备足够的安全措施和技术能力。

这包括船舶设备的防冰措施、通信设备的可靠性以及船员的培训要求等。

其次,航行船舶规则要求船舶在极地水域内采取特定的导航和航行方式。

这包

括规定船舶在航行中应避免与冰山相撞,并且要在事先规定的航道内航行。

此外,规则还要求船舶遵守速度限制,以降低碰撞风险和减少对环境的不利影响。

另外,国际极地水域航行船舶规则还强调了环境保护的重要性。

船舶在进入极

地水域前必须进行严格的环境评估,并采取必要的措施以避免或减少对当地生态系统造成的影响。

这可能包括限制废水排放、控制噪音污染以及禁止使用有害物质等。

最后,航行船舶规则强调了船舶的责任和安全意识。

船舶必须遵守相关法律法规,并加强航行安全管理。

此外,规则还鼓励船舶之间的合作和信息交流,以提高整体的安全性和应对能力。

总之,国际极地水域航行船舶规则在确保船舶安全和环境保护方面起到了至关

重要的作用。

这些规则的制定和执行需要全球各国的合作和共识,以确保极地水域的可持续发展和保护。

随着极地地区的重要性日益凸显,这些规则将继续发展和完善,以适应不断变化的环境和航运需求。

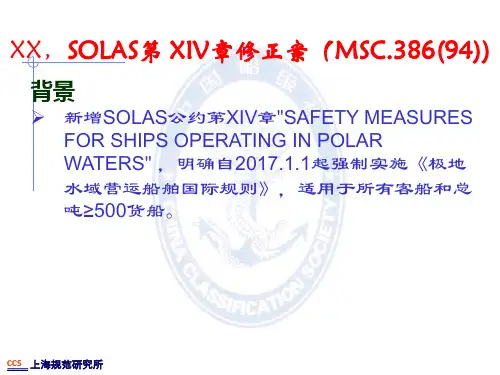

《极地规则》效应[来源:中国船检更新时间:2014-12-30 10:07:06]《极地规则》将2017年1月1日生效,其适用于所有极地水域操作的客船和500总吨及以上的极地船,现有极地船实施极地规则留有一年宽限期。

船舶只有持有极地规则要求的极地船舶证书才能进入极地水域操作。

国际海事组织(IMO)第94届海上安全委员会于2014年11月21日通过了《极地水域操作船舶国际规则》(极地规则)安全措施(PI部分),和相关《国际海上人命安全公约》(SOLAS)第XIV章“极地航行船舶安全措施”修正案,使其成为强制性规则。

极地规则PII部分环保措施(PII部分)将于2015年5月召开的第68届海上环境保护委员审议通过,并通过修正《防止船舶造成污染公约》(MARPOL)附则I、II、VI和V予以强制实施。

极地规则主要目的是保护极地地区脆弱的生态环境,尽最大可能免受日益增长的极地航运活动的影响,以降事故促环保为原则,采用风险方法,针对极地水域特殊风险,提供了覆盖极地船舶构造、设备、操作、培训、搜救、环保等所有方面的目标和功能要求,以补充现有IMO公约规则要求。

极地规则将2017年1月1日生效,适用于所有极地水域操作的客船和500总吨及以上的极地船,现有极地船实施极地规则留有一年宽限期。

只有持有极地规则要求的极地船舶证书才能进入极地水域操作。

所有停靠美国、加拿大和俄罗斯的北极地区港口的船舶,以及穿越北极航行的船舶将受极地规则约束。

贯穿GBS理念极地规则是针对极地水域脆弱和严酷环境提出的船舶安全和环境保护标准。

由于极地水域的环境条件具有多变和多样性特征,在不同地区和季节操作的船舶冰级选择、低温性能等操作能力具有差异性,否则,会导致船舶建造成本问题。

为解决这个问题,极地船舶难以采用与常规船舶相同的安全控制原理,即设定最严格条件设定技术标准并不受限制操作,而是采用操作限制安全原理,即船舶操作能力和操作限制结合实现等效安全水平。

【独家整理】极地规则背景在环境极度恶劣却又极度脆弱的两极地区,船舶的航行安全以及对未开发的环境的保护一直是国际海事组织(IMO)的重点关切。

多年来,国际社会也出台了许多关于在极地地区进行海洋开发的要求、规定和建议。

发展趋势和预测均显示,未来极地航运的发展将呈现规模化和多样化。

但应注意的是,这些发展都应在保证海上人命安全以及不损害极地环境可持续发展的前提下进行。

在南北极从事海上运输会面临许多难以想象的困难艰险,比如气候条件恶劣、相关区域海图缺失、通讯系统失灵以及其他助航设备缺乏等。

极地偏远荒凉,救援和清污团队也难以及时到达,一旦发生事故,就会产生难以估量的代价。

超低气温还会降低一些船舶组件的有效性。

一旦出现冰冻,还会为船舶的船体、推进设备和附属物件增加额外的负重。

2009年,国际海事组织大会通过了第A1024(26)号决议,发布了在极地水域船舶营运准则。

该准则是在SOLAS公约和MARPOL公约现有规定要求之外,针对极地水域的气候条件、符合海事安全的合理标准以及防止环境污染而提出一些必要的额外要求。

但该准则为建议性文件,不具备强制力。

随着航运界在极地的开发需求越来越强烈,极地周边国家对极地环境资源的争夺越来越激烈,国际海事组织意识到有必要出台一份具有强制力的法律来规范极地的航运活动,保护极地的生态环境。

《极地区域船舶航行安全规则》(《极地规则》)草案因此继2009年后,国际海事组织开始着力制定一部具有强制力的极地航运法律规则——《极地区域船舶航行安全规则》,(International Code of safety for ships operating in polarwaters ),简称《极地规则》(Polar Code)),涵盖在两极水域同船舶营运相关的船舶设计、建造、设备配备、操作、培训、搜索搜救以及环境保护相关事宜。

2014年5月,国际海事组织海事安全委员会(MSC)通过了新版SOLAS公约第14章,关于“船舶在极地水域营运的安全措施”的规定草案。

国际极地水域船舶操作规则摘要:I.引言- 极地水域船舶操作规则的背景和重要性II.国际极地水域船舶操作规则的概述- 规则的目的和适用范围- 规则的主要内容和要求III.极地水域船舶操作规则的关键要素- 船舶设计和建造要求- 船舶设备和仪器的要求- 船员培训和操作要求IV.国际极地水域船舶操作规则的实施和影响- 规则的实施过程和现状- 规则对极地水域船舶操作的影响和意义V.结论- 总结国际极地水域船舶操作规则的重要性和影响正文:I.引言随着全球气候变化和极地冰盖的融化,极地水域的商业和科研活动日益增加。

为确保极地水域船舶的安全和环境保护,国际海事组织(IMO)于2014年通过了《国际极地水域船舶操作规则》(International Code for ShipsOperating in Polar Waters,简称Polar Code),这是第一个针对极地水域船舶操作的国际性法规。

II.国际极地水域船舶操作规则的概述Polar Code旨在为极地水域的船舶操作提供统一的国际标准,以确保船舶在极地水域操作的安全性、可靠性和环保性。

规则适用于在极地水域操作的所有类型的船舶,包括客船、货船、研究船和破冰船等。

规则涵盖了船舶的设计、建造、设备和船员操作等方面。

III.极地水域船舶操作规则的关键要素1.船舶设计和建造要求为适应极地水域的特殊环境,船舶需要具备良好的耐寒性、抗冰性和环保性。

规则对船舶的防冰结构、破冰能力、抗冰等级、环保设施等方面提出了明确的要求。

2.船舶设备和仪器的要求船舶在极地水域操作需要特殊的设备和仪器,如破冰雷达、冰厚测量仪、气象和海况监测设备等。

规则对这些设备和仪器的性能、类型和安装位置等提出了详细的要求。

3.船员培训和操作要求规则对船员的培训和操作提出了明确的要求,包括船员应对极地水域的特殊环境、气象条件、冰况等有充分的了解和应对能力,以确保船舶在极地水域的安全操作。

IV.国际极地水域船舶操作规则的实施和影响Polar Code已于2017年1月1日正式实施,各成员国应将其纳入国内法并予以执行。