方剂各论之清热剂

- 格式:doc

- 大小:73.00 KB

- 文档页数:7

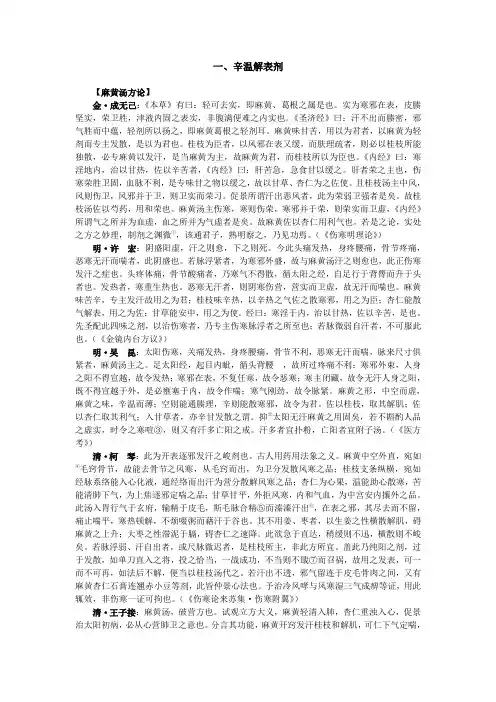

一、辛温解表剂【麻黄汤方论】金·成无己:《本草》有曰:轻可去实,即麻黄、葛根之属是也。

实为寒邪在表,皮腠坚实,荣卫胜,津液内固之表实,非腹满便难之内实也。

《圣济经》曰:汗不出而腠密,邪气胜而中蕴,轻剂所以扬之,即麻黄葛根之轻剂耳。

麻黄味甘苦,用以为君者,以麻黄为轻剂而专主发散,是以为君也。

桂枝为臣者,以风邪在表又缓,而肤理疏者,则必以桂枝所能独散,必专麻黄以发汗,是当麻黄为主,故麻黄为君,而桂枝所以为臣也。

《内经》曰:寒淫地内,治以甘热,佐以辛苦者,《内经》曰:肝苦急,急食甘以缓之。

肝者荣之主也,伤寒荣胜卫固,血脉不利,是专味甘之物以缓之,故以甘草、杏仁为之佐使。

且桂枝汤主中风,风则伤卫,风邪并于卫,则卫实而荣习。

促景所谓汗出恶风者,此为荣弱卫强者是矣。

故桂枝汤佐以芍药,用和荣也。

麻黄汤主伤寒,寒则伤荣,寒邪并于荣,则荣实而卫虚,《内经》所谓气之所并为血虚,血之所并为气虚者是矣。

故麻黄佐以杏仁用利气也。

若是之论,实处之方之妙理,制剂之渊微①,该通君子,熟明察之,乃见功焉。

(《伤寒明理论》)明·许宏:阴盛阳虚,汗之则愈,下之则死。

今此头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶寒无汗而喘者,此阴盛也。

若脉浮紧者,为寒邪外盛,故与麻黄汤汗之则愈也,此正伤寒发汗之症也。

头疼体痛,骨节酸痛者,乃寒气不得散,循太阳之经,自足行于背膂而升于头者也。

发热者,寒重生热也。

恶寒无汗者,则阴寒伤营,营实而卫虚,故无汗而喘也。

麻黄味苦辛,专主发汗故用之为君;桂枝味辛热,以辛热之气佐之散寒邪,用之为臣;杏仁能散气解表,用之为佐;甘草能安中,用之为使。

经曰:寒淫于内,治以甘热,佐以辛苦,是也。

先圣配此四味之剂,以治伤寒者,乃专主伤寒脉浮者之所至也;若脉微弱自汗者,不可服此也。

(《金镜内台方议》)明·吴昆:太阳伤寒,关痛发热,身疼腰痛,骨节不利,恶寒无汗而喘,脉来尺寸俱紧者,麻黄汤主之。

足太阳经,起目内眦,循头背腰,故所过疼痛不利;寒邪外束,人身之阳不得宣越,故令发热;寒邪在表,不复任寒,故令恶寒;寒主闭藏,故令无汗人身之阳,既不得宣越于外,是必壅塞于内,故令作喘;寒气刚劲,故令脉紧。

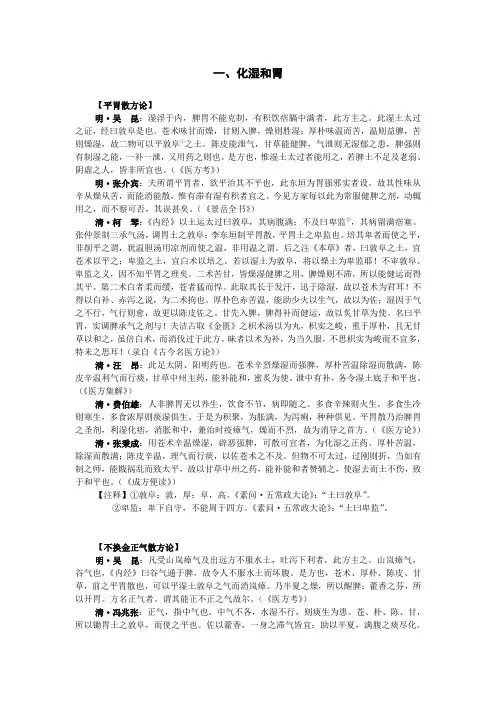

一、化湿和胃【平胃散方论】明·吴昆:湿淫于内,脾胃不能克制,有积饮痞膈中满者,此方主之。

此湿土太过之证,经曰敦阜是也。

苍术味甘而燥,甘则入脾,燥则胜湿;厚朴味温而苦,温则益脾,苦则燥湿,故二物可以平敦阜①之土。

陈皮能泄气,甘草能健脾,气泄则无湿郁之患,脾强则有制湿之能,一补一泄,又用药之则也。

是方也,惟湿土太过者能用之,若脾土不足及老弱、阴虚之人,皆非所宜也。

(《医方考》)明·张介宾:夫所谓平胃者,欲平治其不平也,此东垣为胃强邪实者设。

故其性味从辛从燥从苦,而能消能散,惟有滞有湿有积者宜之。

今见方家每以此为常服健脾之剂,动辄用之,而不察可否,其误甚矣。

(《景岳全书》)清·柯琴:《内经》以土运太过曰敦阜,其病腹满;不及曰卑监②,其病留满痞塞。

张仲景制三承气汤,调胃土之敦阜;李东垣制平胃散,平胃土之卑监也。

培其卑者而使之平,非削平之谓,犹温胆汤用凉剂而使之温,非用温之谓。

后之注《本草》者,曰敦阜之土,宜苍术以平之;卑监之土,宜白术以培之。

若以湿土为敦阜,将以燥土为卑监耶!不审敦阜、卑监之义,因不知平胃之理矣。

二术苦甘,皆燥湿健脾之用,脾燥则不滞,所以能健运而得其平。

第二术白者柔而缓,苍者猛而悍。

此取其长于发汗,迅于除湿,故以苍术为君耳!不得以白补、赤泻之说,为二术拘也。

厚朴色赤苦温,能助少火以生气,故以为佐;湿因于气之不行,气行则愈,故更以陈皮佐之。

甘先入脾,脾得补而健运,故以炙甘草为使。

名曰平胃,实调脾承气之剂与!夫洁古取《金匮》之枳术汤以为丸,枳实之峻,重于厚朴,且无甘草以和之,虽倍白术,而消伐过于此方。

昧者以术为补,为当久服,不思枳实为峻而不宜多,特未之思耳!(录自《古今名医方论》)清·汪昂:此足太阴、阳明药也。

苍术辛烈燥湿而强脾,厚朴苦温除湿而散满,陈皮辛温利气而行痰,甘草中州主药,能补能和,蜜炙为使。

泄中有补,务令湿土底于和平也。

(《医方集解》)清·费伯雄:人非脾胃无以养生,饮食不节,病即随之。

名医方论——历代名家对常用方证的论述:6、解表剂(三)2007-04-17 21:50二、辛凉解表剂【桑菊饮方论】清·吴瑭:此辛甘化风、辛凉微苦之方也。

盖肺为清虚之脏,微苦则降,辛凉则平,立此方所以避辛温也。

今世佥①用杏苏散通治四时咳嗽,不知杏苏散辛温,只宜风寒,不宜风温,且有不分表里之弊。

此方独取桑叶、菊花者,桑得箕②星之精,箕好风,风气通于肝,故桑叶善平肝风;春乃肝令而主风,木旺金衰之候,故抑其有余。

桑叶芳香有细毛,横纹最多,故亦走肺络而宣肺气。

菊花晚成,芳香味甘,能补金水二脏,故用之以补其不足。

风温咳嗽,虽系小病,常见误用辛温重刘,销烁肺夜,致久嗽成劳者,不一而足。

圣人不忽于细,必谨于微,医者于此等处,尤当加意也。

(《温病条辨》)今·李畴人:此方比银翘散更轻。

桑叶、菊花泄风宣肺热,杏仁泄肺降气,连翘清热润燥,薄荷泄风利肺,甘、桔解毒利咽喉,能开肺泄肺,芦、茆③根清肺胃之热,合辛凉轻解之法,以泄化上焦肺胃之风温。

(《医方概要》)今·蔡陆仙:桑菊饮亦辛凉解表之通用方也。

虽较银翘散之力轻微,然有桑叶、菊花之微辛轻散,又益以薄荷之辛以透上解表,凉以宽畅胸膈;得连翘以清心,桔、杏以宣肺,苇茎、甘草并成其清热宣透、畅行肺气之功能。

则凡病之属于风温、风热,症之见有身微热、咳嗽、汗不畅、口微渴者,投之亦有宣肺清热、凉膈透表之功。

不过不能冀其如时雨之降,得大汗而解也。

此可与银翘散其斟酌用之。

(《中国医药汇海·方剂部》)【注释】①佥(qian):皆;都。

②箕(ji):星名,指箕宿,二十八宿之一。

苍龙七宿的最后一宿。

有星四颗。

《诗·小雅·大东》:“维南有箕,不可以簸扬。

”③茆(mao毛):通“茅”。

茅草。

【银翘散方论】清·吴瑭:按温病忌汗,汗之不惟不懈,反生他患。

盖病在手经,徒伤足太阳无益;病自口鼻吸受而生,徒发其表,亦无益也。

且汗为心液,心阳受伤,必有神明内乱,谵语癫狂,内闭外脱之变。

名医方论——历代名家对常用方证的论述:9、理血剂(一)2007-04-17 22:10一、活血祛瘀(1)【桃核承气汤方论】明·许宏:太阳者,膀胱也。

本经邪热不解,随经入腑,结于膀胱,热不得散,故作蓄血之症,其人如狂。

经日:血在上喜忘,血在下如狂,是也。

若其久症不解,或脉带浮,或恶寒,或身痛等症,尚未可攻,且与葛根汤以解其外。

外已解,但小腹急结者,乃可攻之。

以桃仁为君,能破血结,而缓其急;以桂枝为臣,辛热之气,而温散下焦蓄血;以调胃承气汤中品味为佐为使,以缓其下者也。

此方乃调胃承气汤中加桃仁、桂枝二味,以散其结血也。

(《金镜内台方议》)明·吴昆:伤寒外证已解,小腹急,大便黑,小便利,其人如狂者,有蓄血也,此方主之。

无头痛发热恶寒者,为外证已解;小腹急者,邪在下焦也;大便黑者,瘀血渍之也;小便利者,血病而气不病也。

上焦主阳,下焦主阴,阳邪居上焦者,名日重阳,重阳则狂。

今瘀热客于下焦,下焦不行,则干上部清阳之分,而天君弗宁矣,故其证如狂。

桃仁,润物也,能泽肠而滑血;大黄,行药也,能推陈而致新;芒硝,咸物也,能软坚而润燥;甘草,平剂也,能调胃而和中;桂枝,辛物也,能利血行滞。

又日:血寒则止,血热则行。

桂枝之辛热,君以桃仁、硝、黄,则入血而助下行之性矣。

斯其制方之意乎!(《医方考》)清·柯琴:若太阳病不解,热结膀胱,乃太阳随经之阳热瘀于里,致气留不行,是气先病也。

气者血之用,气行则血濡,气结则血畜,气壅不濡,是血亦病矣。

小腹者,膀胱所居也,外邻冲脉,内邻于肝。

阳气结而不化,则阴血蓄而不行,故少腹急结;气血交并,则魂魄不藏,故其人如狂。

治病必求其本。

气留不行,故君大黄之走而不守者以行其逆气,甘草之甘平者以调和其正气。

血结而不行,故用芒硝之咸以软之,桂枝之辛以散之,桃仁之苦以泄气。

气行血濡,则小腹自舒,神气自安矣。

上又承气之变剂也。

此方治女子月事不调,先期作痛与经闭不行者最佳。

(《伤寒来苏集·伤寒附翼》)清·钱潢:此方自成氏以来即改桂为桂枝,其何故也?揣其臆见,是必因热结膀胱,迫血妄行,畏桂之辛热而不敢用,故易之以桂枝耳。

03《汤头歌诀》攻里之剂_白话解三、攻里之剂攻里之剂,即泻下剂。

是以泻下药为主组成,具有通便、消积的作用,用以治疗里实便秘证的方剂。

便秘是一种症状,指排便困难,,和排便时间延长于正常。

由于致病因素不同,有热结便秘、冷积便秘和虚性便秘的区别。

根据“其下者,引而竭之”,“其实者,散而泻之”(《素问?阴阳应象大论》)的原则,泻下剂又有泻热通便(寒下)、温阳通便(温下)、润肠通便(润下)的不同分类。

泻下剂易伤胃气,故得效即止,慎勿过剂。

1.大承气汤 (张仲景) 胃腑三焦大热大实。

(《伤寒论》)【歌诀】大承气汤用芒硝枳实厚朴大黄饶救阴泻热功偏擅急下阳明有数条【组成】大黄四两(12g) 厚朴八两(24克) 枳实五枚(12克)芒硝三合(6克)【用法】水煎分二次温服。

若便通则停服第二次。

【功用】峻下热结。

【主治】阳明腑实。

症见身热汗出,心下痞塞不通(痞),胸腹胀(满),大便干燥(燥),腹痛拒按,大便不通,或热结旁流,下利清水,其气臭秽(实),舌苔黄燥起刺,或焦黑燥裂,脉沉实等。

【方析】阳明腑实,胃肠热结为本方主证。

燥屎不通,腑气不畅,故见痞、满,为次要症状。

此时当急下热结,以救阴液。

方中大黄苦寒泻热,荡涤通便,以祛其实,为君药。

芒硝咸寒软坚,助君药润燥通便,以除其燥,为臣药。

厚朴苦温下气,消除胀满;枳壳苦辛破结,导滞消痞,为佐药。

四药配合,荡涤与润燥相伍,除痞与消满相合,泻下行气并重,共凑峻下热结之效。

本方急下热结,使之不再伤耗阴液,故有“急下存阴”之说。

《伤寒论》有数条讲此用法。

2.小承气汤(张仲景)胃腑实满。

(《伤寒论》)【歌诀】小承气汤朴实黄谵狂痞硬上焦强益以羌活名三化中风闭实可消详【组成】大黄四两(12克) 厚朴二两(6克) 枳实三枚(9克)【用法】水煎分二次服。

若便通停服第二次。

【功用】轻下热结。

【主治】阳明腑实证。

症见大便不通,谵语潮热,脘腹痞满,舌苔老黄,脉滑数;痢疾初起,腹中胀痛里急后重者。

【方析】阳明腑实证为本方主证。

中医学中方济汤头歌诀展开全文一、解表剂:①辛温解表1.麻黄汤麻黄汤中臣桂枝杏仁甘草四般施发汗解表宣肺气伤寒表实无汗宜2.桂枝汤桂枝芍药等量伍姜枣甘草微火煮解肌发表调营卫中风表虚自汗出3.九味羌活汤九味羌活防风苍辛芷芎草芩地黄发汗祛湿兼清热分经论治变通良4.香苏散香苏散内草陈皮疏散风寒又理气外感风寒兼气滞寒热无汗胸脘痞5.小青龙汤解表蠲饮小青龙麻桂姜辛夏草从芍药五味敛气阴表寒内饮最有功6.止嗽散止嗽散用百部菀白前桔草荆陈研宣肺疏风止咳痰姜汤调服不必煎7.正柴胡饮正柴胡饮平散方芍药防风陈草姜轻疏风邪解热痛表寒轻证服之康②辛凉解表1.银翘散银翘散主上焦疴竹叶荆蒡豉薄荷柑桔芦根凉解法清疏风热煮无过2.桑菊饮桑菊饮中桔杏翘芦根甘草薄荷饶清疏肺卫轻宣剂风温咳嗽服之消3.麻杏甘石膏汤仲景麻杏甘石汤辛凉宣肺清热良邪热壅肺咳喘急有汗无汗均可尝4.柴葛解肌汤陶氏柴葛解肌汤邪在三阳热势张芩芍桔草姜枣芷羌膏解表清热良5.升麻葛根汤阎氏升麻葛根汤芍药甘草合成方麻疹初起出不透解肌透疹此方良③扶正解表1.败毒散人参败毒草苓芎羌独柴前枳桔共薄荷少许姜三片气虚感寒有奇功2.参苏饮参苏饮内用陈皮枳壳前胡半夏齐干葛木香甘桔茯气虚外感最相宜3.麻黄细辛附子汤麻黄细辛附子汤助阳解表代表方阳虚外感风寒证寒重热轻脉沉良4.加减葳蕤汤加减葳蕤用白薇豆豉生姜桔梗随草枣薄荷八味共滋阴发汗功可慰二、泻下剂①寒下1.大承气汤大承气汤大黄硝枳实厚朴先煮好峻下热结急存阴阳明腑实重证疗去硝名为小承气轻下热结用之效调胃承气硝黄草缓下热结此方饶2.大黄牡丹汤金匮大黄牡丹汤桃仁芒硝瓜子襄泻热破瘀散结肿肠痈初起腹痛康肠痈初起腹按痛尚未成脓服之消3.大陷胸汤大陷胸汤用硝黄甘遂为末共成方专治水热结胸证泻热逐水效非常②温下1.大黄附子汤金匮大黄附子汤细心散寒止痛良温下治法代表方寒积里实服之康2.温脾汤温脾附子大黄硝当归干姜人参草攻下寒积温脾阳阳虚寒积腹痛疗③润下1.麻子仁丸麻子仁丸脾约治杏芍大黄枳朴蜜胃热肠燥便秘施润肠泻热又行气2.济川煎济川苁蓉归牛膝枳壳升麻泽泻理温肾益精润通便肾虚精亏便秘宜1/8④逐水1.十枣汤十枣非君非汤剂芫花甘遂合大戟攻逐水饮力峻猛悬饮水肿实证宜⑤攻补兼施1.黄龙汤黄龙汤中枳朴黄参归甘桔枣硝姜攻下热结养气血阳明腑实气血伤三、和解剂①和解少阳1.小柴胡汤小柴胡汤和解功半夏人参甘草从更加黄芩生姜枣少阳为病此方宗2.大柴胡汤大柴胡汤用大黄枳芩夏芍枣生姜少阳阳明同合病和解攻里效无双3.蒿芩清胆汤蒿芩清胆夏竹茹碧玉赤苓枳陈辅清胆利湿又和胃少阳湿热痰浊阻4.达原饮达原草果槟厚朴知母黄芩芍甘佐辟秽化浊达膜原邪伏膜原寒热作②调和肝脾1.四逆散阳郁厥逆四逆散等分柴芍枳实甘透邪解郁理肝脾肝郁脾滞力能堪2.逍遥散逍遥散用当归芍柴苓术草加姜薄肝郁血虚脾气弱调和肝脾功效卓3.痛泻要方痛泻要方用陈皮术芍防风共成剂肠鸣泄泻腹又痛治在泻肝与实脾③调和肠胃1.半夏泻心汤半夏泻心配芩连干姜人参草枣全辛开苦降除痞满寒热错杂痞证蠲四、清热剂①清气分热1.白虎汤白虎膏知粳米甘清热生津止渴烦气分热证四大证益气生津人参添2.竹叶石膏汤竹叶石膏参麦冬半夏粳米甘草从清补气津又和胃余热耗伤气津用②清营凉血1.清营汤清营汤治热传营身热燥渴眠不宁犀地银翘玄连竹丹麦清热更护阴2.犀角地黄汤犀角地黄芍药丹清热凉血散瘀专热入血分服之安蓄血伤络吐衄斑③清热解毒1.黄连解毒汤黄连解毒柏栀芩三焦火盛是主因烦狂火热兼谵忘吐衄发斑皆可平2.凉膈散凉膈硝黄栀子翘黄芩甘草薄荷饶再加竹叶调蜂蜜上中郁热服之消3.普济消毒饮普济消毒蒡芩连甘桔蓝根薄翘玄升柴陈薄僵蚕入大头瘟毒服之痊4.仙方活命饮仙方活命君银花归芍乳没陈皂甲防芷贝粉甘酒煎阳证痈疡内消法④清脏腑热1.导赤散导赤木通生地黄草梢煎加竹叶尝清心利水又养阴心经火热移小肠2.龙胆泻肝汤龙胆栀芩酒拌炒木通泽泻车柴草当归生地益阴血肝胆实火湿热消3.左金丸左金连萸六比一胁痛吞酸悉能医再加芍药名戊己专治泄痢痛在脐4.苇茎汤苇茎瓜瓣苡桃仁清肺化痰逐瘀真热毒痰瘀致肺痈脓成未成均胜任5.泻白散泻白桑皮地骨皮粳米甘草扶肺气清泻肺热平和剂热伏肺中咳喘医6.清胃散清胃散中当归连生地丹皮升麻全或加石膏泻胃火能消牙痛与牙宣2/87.玉女煎玉女石膏熟地黄知母麦冬牛膝襄肾虚胃火相为病牙痛赤衄宜煎尝8.葛根黄芩黄连汤葛根芩连甘草伍用时先将葛根煮内清肠胃外解表协热下利喘汗除9.芍药汤芍药汤内用槟黄芩连归桂草木香重在调气与行血里急便脓自然康10.白头翁汤白头翁治热毒痢芩连黄柏佐秦皮清热解毒并凉血赤多白少脓血医⑤清虚热1.青蒿鳖甲汤青蒿鳖甲知地丹热自阴来仔细看夜热早凉无汗出养阴透热服之安2.清骨散清骨散君银柴胡胡连秦艽鳖甲辅地骨青蒿知母草骨蒸劳热一并除3.当归六黄汤火炎汗出六黄汤归柏芩连二地黄倍用黄芪为固表滋阴清热敛汗除五、祛暑剂1.清络饮清络祛暑六药鲜银扁翠衣瓜络添佐以竹叶荷叶边暑热伤肺轻证安2.香薷散香薷散中扁豆朴祛暑解表化湿阻易豆为花加银翘新加香薷治阴暑3.六一散滑石甘草六一散清暑利湿功用专辰砂黛薄依次加益元碧玉鸡苏裁4.桂苓甘露散桂苓甘露滑石膏寒水猪苓泽术草清暑化气利水湿暑湿俱盛重证疗5.清暑益气汤王氏清暑益气汤暑热气津已两伤洋参麦冬粳米草翠衣荷连知竹尝六、温里剂①温中祛寒1.理中丸理中干姜参术甘温中健脾治虚寒中阳不足痛呕利丸汤两用腹中暖2.小建中汤小建中汤君饴糖方含桂枝加芍汤温中补虚和缓急虚劳里急腹痛康3.吴茱萸汤吴茱萸汤重用姜人参大枣共煎尝厥阴头痛胃寒呕温中补虚降逆良②回阳救逆1.四逆汤四逆汤中附草姜阳衰寒厥急煎尝腹痛吐泻脉沉细急投此方可回阳2.回阳救急汤回阳救急用六君桂附干姜五味群加麝三厘或胆汁三阴寒厥建奇勋③温经散寒1.当归四逆汤当归四逆用桂芍细辛通草甘大枣养血温经通脉剂血虚寒厥服之效2.阳和汤阳和熟地鹿角胶姜炭肉桂麻芥草温阳补血散寒滞血虚寒厥服之效七、补益剂①补气1.四君子汤四君子汤中和义人参苓术甘草比益气健脾基础剂脾胃气虚治相宜2.参苓白术散参苓白术扁豆陈莲草山药砂苡仁桔梗上浮兼保肺枣汤调服益脾神3.补中益气汤补中益气芪参术炙草升柴归陈助清阳下陷能升举气虚发热甘温除4.生脉散生脉麦味与人参保肺清心治暑淫气少汗多兼口渴病危脉绝急煎灼5.玉屏风散玉屏组合少而精芪术防风鼎足形表虚汗多易感冒固卫敛汗效特灵3/86.完带汤完带汤中二术陈人参甘草车前仁柴芍淮山黑芥穗化湿止带此方神②补血1.四物汤归芎地芍补血调血营血虚滞诸多证加减运用贵变通2.当归补血汤当归补血君黄芪芪归用量五比一补气生血代表剂血虚发热此方宜3.归脾汤归脾汤用术参芪归草茯神远志齐酸枣木香龙眼肉煎加姜枣益心脾③气血双补1.八珍汤四君四物加枣姜八珍双补气血方再加黄芪与肉桂十全大补效增强更加橘味志去芎养荣补心安神良2.炙甘草汤炙甘草参枣地胶麻仁麦桂姜酒熬益气养血温通脉结代心悸肺痿疗加芍去参枣桂姜加减复脉滋阴饶④补阴1.六味地黄丸地黄山药山茱萸茯苓泽泻牡丹皮三阴并补重滋肾肾阴不足效可居滋阴降火知柏需养肝明目加杞菊都气五味纳肾气滋补肺肾麦味续2.左归丸地黄山药山茱萸枸牛当鹿菟滋补肾阴3.大补阴丸大补阴丸知柏黄龟板脊髓蜜丸方咳嗽咯血骨蒸热阴虚火旺制亢阳4.一贯煎一贯煎中生地黄沙参归杞麦冬藏少佐川楝泄肝气阴虚胁痛此方良⑤补阳1.肾气丸地黄山药山茱萸茯苓泽泻牡丹皮加附子桂枝水中生火在温煦济生加入车牛膝温肾利水消肿需十补丸有鹿茸味主治肾阳精血虚2.右归丸右归丸中地附桂山药茱萸菟丝归杜仲鹿胶枸杞子益火之源此方魁⑥阴阳双补1.地黄饮子地黄饮萸麦味斛苁戟附桂阴阳补化痰开窍菖远茯加薄姜枣喑痱服2.龟鹿二仙胶医便龟鹿二仙胶人参枸杞熬成膏滋阴益肾填精髓精极用此疗效高八、固涩剂①固表止汗1.牡蛎散牡蛎散内用黄芪麻黄根与小麦齐益气固表又敛阴体虚自汗盗汗宜②敛肺止咳1.九仙散九仙罂粟乌梅味参胶桑皮款桔贝敛肺止咳益气阴久咳肺虚效堪谓涩肠固脱1.真人养脏汤真人养脏木香诃当归肉蔻与粟壳术芍参桂甘草共脱肛久痢服之瘥2.四神丸四神故纸与吴萸肉蔻五味四般齐大枣生姜同煎合五更肾泻最相宜涩精止遗1.金锁固精丸金锁固精芡莲须,龙骨牡蛎与蒺藜,莲粉糊丸盐汤下,补肾遗精止滑遗。

名医方论——历代名家对常用方证的论述:13、祛痰剂(二)2007-04-17 22:39二、清热化痰【清气化痰丸方论】明·吴昆:此痰火通用之方也。

气之不清,痰之故也。

能治其痰,则气清矣。

是方也,星、夏所以燥痰湿;杏、陈所以利痰滞;枳实所以攻痰积;黄芩所以消痰热;茯苓之用,渗痰湿也;若瓜蒌者,则下气利痰云尔。

(《医方考》)清·汪昂:此手、足太阴之药,治痰火之通剂也。

气能发火,火能役①痰,半夏、南星以燥湿气,黄芩、栝楼以平热气,陈皮以顺里气,杏仁以降逆气,枳实以破积气,茯苓以行水气。

水湿火热,皆生痰之本也。

盖气之亢则为火,火退则还为正气,而安其位矣。

故化痰必以清气为先也。

(《医方集解》)清·徐大椿:痰热内壅,肺金失降下之令,故胸中逆满痞塞,烦热咳嗽不止焉。

南星散痰湿,半夏燥痰湿,黄连清心脾之火,黄芩清胸膈之热,瓜萎涤热除烦,专驱痰燥,杏仁降气理嗽,专治痰逆,茯苓渗湿和脾气,枳实消痞除逆满,陈皮得气除痰,甘草缓中。

糊丸以姜汁,下以姜汤,总为散痰降逆功。

此消痞降逆之剂,为痰热痞逆之方。

(《医略六书·杂病证治》)清·张秉成:方中半夏、胆星为治痰之君药;痰由于火,故以黄芩之苦寒降之,瓜萎之甘寒润之;火因于气,即以陈皮顺之,枳实破之;然脾为生痰之源,肺为贮痰之器,故以杏仁之苦温疏肺而降所气,茯苓之甘淡渗湿而宣脾。

肺脾肃清,则痰不存留矣。

以姜汁糊丸者,用为开痰之先导耳。

(《成方便读》)今·李畴人:以南星、半夏、橘红之化湿痰,杏仁、瓜萎之滑痰下气,黄芩清痰热,茯苓渗湿痰。

丸以姜汁,使中、上焦之痰热开化,则类中风之舌蹇语涩、肢废可除。

(《医方概要》)【注释】①役:驱使。

引申为发生。

【小陷胸汤方论】金·成无己:心下硬痛,手不可近者,结胸也。

正在心下,按之则痛,是热气犹浅,谓之小结胸。

结胸脉沉紧,或寸浮关沉,今脉浮滑,知热未深结,与小陷胸汤,以除胸膈上结热也。

第五章祛暑剂凡以祛暑药为主组成,具有祛除暑邪的作用,用以治疗暑病的方剂,统称祛暑剂。

暑邪为六淫之一,其致病有明显的季节性特点。

所以《素问2热论》云:“先夏至日者为病温,后夏至日者为病暑。

”凡夏天感受暑邪而发生的多种疾病,统称为暑病。

因此,前人亦有“暑本夏月之热病”之说。

本章方剂,适用于夏月暑热证。

暑为阳邪,其性炎热,故暑病多表现为身热、面赤、心烦、小便短赤、舌红脉数或洪大等一系列阳热证候。

此外,暑病常有多种兼证:暑性升散,最易伤津耗气,又往往出现口渴喜饮、体倦少气等症;夏月天暑下迫,地湿上蒸,人处湿热交蒸之中,故暑病多夹湿邪,常兼胸闷泛恶、苔白腻等湿阻气机证;夏令贪凉露卧,不避风寒,加之媵理疏松,阳气外泄,为病易兼夹表寒。

治署之法,各家有所论述。

张凤逵《临证指南医案》卷10说:“暑病首用辛凉,继用甘寒,终用甘酸敛津,不必用下。

“王士雄指出:“暑伤气阴,以清暑热而益元气,无不应手取效。

”(《温热经纬,薛生白湿热病篇》)王纶认为:“治暑之法,清心利小便最好。

”(《明医杂著》卷3)总之,暑为火热之邪,清暑泄热是暑病最基本的治法,但由于暑病多兼表寒、湿邪及气阴两伤,故其治法又应随证而变。

若属单感暑邪而病者,治宜祛暑清热;兼表寒者,宜祛暑解表;兼湿邪者,法当清暑利湿;暑伤元气,兼气虚者,又当清暑热而益元气。

代表方如清络饮、香禽散、六一散、桂苓甘露散、清暑益气汤。

运用祛暑剂,应注意辨别暑病的本证、兼证及主次轻重。

暑病病情各异,兼证不同,治法用方差异甚大。

对于单纯冒暑受热,治宜清热。

暑多夹湿,祛暑剂中每多配伍祛湿之品,是为常法,但须注意暑湿主次轻重。

如暑重湿轻者,则湿易从火化,祛湿之品不宜过于温燥,以免耗伤气津;若湿重暑轻,则暑为湿遏,甘寒之品又当慎用,以免阴柔碍湿。

清络饮《温病条辨》【组成】鲜荷叶边二钱(6g)鲜银花二钱(6g)丝瓜皮二钱(6g)西瓜翠衣二饯(6g)鲜扁豆花一枝(6g)鲜竹叶心二钱(6g)【用法】以水二杯,煮取一杯,日二服(现代用法:水煎服)。

十、理气剂理气剂===行气理气剂===降气(一)理血剂===活血祛瘀(一)治风剂===疏散外风(二)治风剂===平熄内风十三.治燥剂(一)治燥剂===轻宣外燥(二)治燥剂===滋阴润燥十四、祛湿剂(一)祛湿剂===燥湿和胃(二)祛湿剂===清热袪湿(三)祛湿剂===利水渗湿(四)祛湿剂===温化寒湿(五)祛湿剂===祛湿化浊十五、祛痰剂(一)祛痰剂===燥湿化痰(二)祛痰剂===清热化痰(三)祛痰剂===润燥化痰(四)祛痰剂===温化寒痰(五)祛痰剂===化痰熄风十六.消食剂(一)消食剂====消食化滞(二)消食剂===健脾消食十七、驱虫剂十八、涌吐剂ii.佐制药:即用以消除或减弱君、臣药的毒性,或能制约君、臣药峻烈之性的药物。

iii.反佐药:即病重邪甚,可能拒药时,配用与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的,以防止药病格拒。

使药:i.引经药,即能引领方中诸药至特定病所的药物。

ii.调和药,即具有调和方中诸药作用的药物。

3、方剂变化形式:i.药味加减的变化-------肾气丸=六味地黄丸+桂枝+附子ii.药量加减的变化------小承气汤与厚朴三物汤iii.剂型更换的变化-------理中丸理中汤4、方剂与治法关系:i.治法是知道遣药组方的原则,方剂是体现和完成治法的主要手段;ii.方从法出,法随证立5、常用治法:汗法:麻黄汤吐法:瓜蒂散下法:大承气汤和法:逍遥散温法:理中丸清法:白虎汤消法:保和丸补法:四君子汤各论部分1、解表剂(汗法)分为辛温解表剂—麻黄汤、桂枝汤、小青龙汤辛凉解表剂--桑菊饮、银翘散、麻杏甘石汤扶正解表剂—(人参)败毒散麻黄汤(发汗解表,宣肺平喘----外感风寒表实证)方歌:麻黄汤中臣桂枝,杏仁甘草四般施,发汗解表宣肺气,伤寒表实无汗宜。

组成:麻黄桂枝杏仁甘草临床:恶寒发热,头身疼痛,无汗而喘,舌苔薄白,脉浮紧。

方解:麻黄辛苦性温,归肺、膀胱经,善开腠发汗,祛在表之风寒;宣肺平喘,开闭郁之肺气,故用为君药。

名医方论——历代名家对常用方证的论述:10、清热剂(四)2007-04-17 22:23五、清脏腑热(3)【玉女煎方论】清·叶桂:既云水亏火盛,竟宜滋阴降火,不必用石膏。

少阴不足,是肾虚火亢,当补肾为主。

至若阳明有余,乃胃中之实火,当清胃火。

病属两途,岂可石膏、熟地并用乎?认病不真,立广悖谬。

若真阴亏损而用石膏,害人不浅。

(《景岳全书发挥》)清·王士雄:陈修园力辟此方之谬①,然用治阴虚胃火炽盛之齿痛,颇有捷效。

若治温热病,地黄宜生,牛膝宜删。

叶氏引用,决不泥守成方。

近读《景岳发挥》,果与陈氏之论印合。

(《温热经纬》)清·徐镛;少阴虚,则水亏而津液亦涸。

阳明实,则火炽而津液涸;少阴虚,则水亏而津液亦涸。

考两经合治之主,仲景猪苓汤养阴而兼利水,景岳玉女煎养阴灵清火。

盖白虎汤治阳明而不及少阴,六味地黄汤治少阴而不及阳明。

是方石膏清治节,虚则补其母也;牛膝入络通经,能交和中下,允为八阵中最上之方。

(《医方举要》)清·王泰林:此寓补阴于清火之中。

泻黄散用防风,欲其火从上散;此用牛膝欲其火从下达。

此方治少阴阴虚、阳明火盛之法。

若少阴阳虚、阳明胃实,当用附子泻心汤。

(《王旭高医书六种·退罹订类方歌注》)清·唐宗海:夫血之总司在于胞室,而胞宫冲脉上属阳明,平人则阳明中宫化汁变血,随冲脉下输胞室。

吐血之人,胞宫火动气逆,上合阳明,血随而溢。

咳嗽不休,多是冲脉上俣阳明,而成此亢逆之证。

方用石膏、知母以清阳明之热,用牛膝以折上逆之气,熟地以滋胞宫之阴,使阳明之燥平,冲脉之气息,亢逆之证乃愈矣。

景岳制此方,曾未见及于此,修园又加贬斥,而王士雄以为可治阴虚胃火齿痛之证,皆不知此方之关冲脉,有如是之切妙也。

麦门冬②治冲逆,是降痰之剂;此方治冲逆,是降火之剂。

(《血证论》)清·张秉成:夫人之真阴充足,水火均平,决不致有火盛之病。

若肺肾真阴不足,不能濡润于胃,胃汁干枯,一受火邪,则燎原之势而为似白虎之证矣。

名医方论——历代名家对常用方证的论述:8、理气剂(一)2007-04-17 22:05一、行气(1)【越鞠丸方论】元·朱震亨:气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉。

故人身诸病,多生于郁。

苍术、抚芎总解诸郁,随证加入诸药。

凡郁皆在中焦,以苍术、抚芎开提其气以升之。

假如食在气上,提其气则食自降矣,余皆仿此。

(《丹溪心法》)明·吴昆:越鞠者,发越鞠郁之谓也。

香附理气郁,苍术开湿郁,抚芎调血郁,栀子治火郁,神曲疗食郁。

此以理气为主,乃不易之品也。

若主湿郁加白芷、茯苓;主热郁加青黛,主痰郁加南星、海石、瓜蒌;主血郁加桃仁、红花;主食郁加山楂、砂仁。

此因病而变通也。

如春加防风,夏加苦参,秋冬加吴茱萸,乃《经》所谓升降浮沉则顺之,寒热温凉则逆之耳。

(《医方考》)清·季楚重:《内经》论木郁达之五句,前圣治郁之法最详。

所谓郁者,清气不升,浊气不降也。

然清浊升降,皆出肺气,使太阳失治节之令,不惟生气不升,收气亦不降,上下不交而郁成矣。

故《经》云:太阴不收,肺气焦满;又云:诸气郁,皆属于肺。

然肺气之布,必由胃气之输;胃气之运,必本三焦之化;甚至为痛,为呕,为胀,为利,莫非胃气不宣、三焦失职所致。

方中君以香附快气,调肺之怫郁;臣以苍术开发,强胃而资生;神曲佐化水谷栀子清郁导火,于以达肺,腾胃而清三焦;尤妙抚芎之辛,直入肝胆以助妙用,则少阳之生气上朝而营卫和,太阴之收气下肃而精气化。

此丹溪因五郁之法而变通者也。

然五郁之中,金木尤甚。

前人用逍遥散调肝之郁,兼清火滋阴;泻白散清肺之郁,兼润燥降逆。

要以木郁上冲,即为火;金郁敛涩,即为燥也。

如阴虚不知滋水,气虚不知化液,是又不善用越鞠矣。

(录自《古今名医方论》)清·吴谦:夫人以气为本,气和则上下不失其度,运行不停其机,病从何生?若饮食不节,寒温不适,喜怒无常,忧思无度,使冲和之气升降失常,以致胃郁不思饮食,脾郁不消水谷,气郁胸腹胀满,血郁胸膈刺痛,湿郁痰饮,火郁为热,及呕吐恶心,吞酸吐酸,嘈杂嗳气,百病丛生。

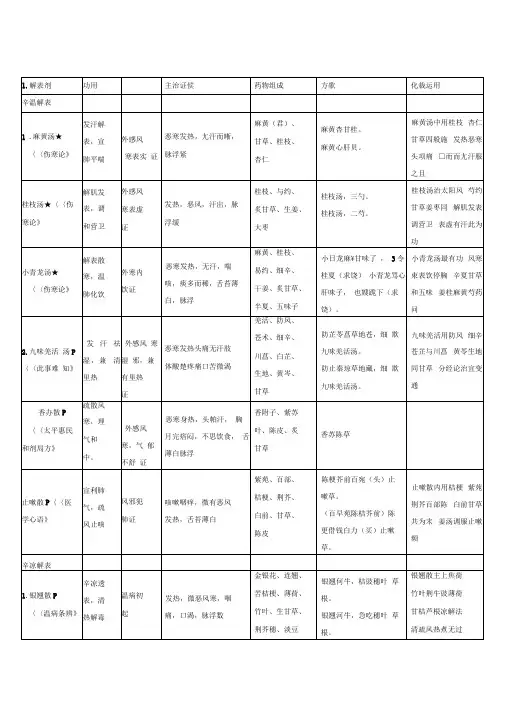

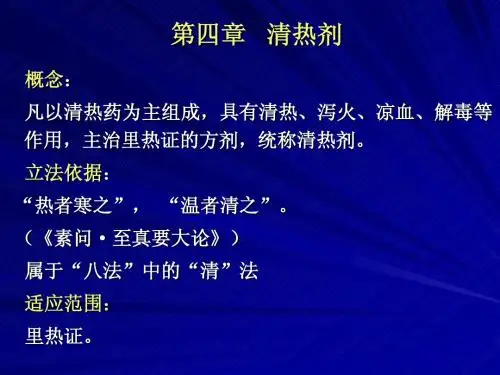

方剂各论之清热剂一、概念:组成:清热药为主作用:清热、泻火、凉血、解毒、滋阴透热治证:里热证二、分类、适应证及代表方1、清气分热—清热除烦,生津止渴—热在气分证—白虎汤、竹叶石膏汤2、清营凉血—清营透热,凉血散瘀,清热解毒—邪热传营或热入血分证。

—清营汤、犀角地黄汤。

3、清热解毒—清热泄火解毒—火热毒盛—黄连解毒汤、凉膈散、普济消毒饮4、气血两清—清气凉血,泄火解毒—气血两燔—清温败毒饮5、清脏腑热—清解脏腑经络邪热—脏腑火热证—导赤散、龙胆泻肝汤、清胃散、芍药汤、泻白散、玉女煎、白头翁汤6、清虚热—温病后期,邪伏阴分证阴虚内热,虚劳骨蒸证阴虚火扰之盗汗证—青蒿鳖甲汤、清骨散、当归六黄汤第一节 清气分热剂白虎汤《伤寒论》【组成】石膏(一斤)、知母(六两)、炙甘草(二两)、粳米(六合)【主治】气分热盛或阳明经热盛证。

壮热,心烦充斥内外烦渴引饮 灼伤阴津气分热盛大汗 迫津外泄脉洪有力 热盛于经【病机】温病热邪内传气分,气分热盛,阴津损伤【治法】清热除烦,生津止渴【方解】君:石膏—清热泻火,除烦生津。

臣:知母—清热除烦,润燥生津。

佐、使:粳米、炙甘草—和中益胃,生津止渴;调和药物。

寒凉的石膏、知母配伍益胃护津的粳米和甘草,防寒凉伤胃,祛邪不伤正。

【运用】辨证要点:身大热,汗大出,口大渴,脉洪大。

白虎汤衍化方本方加人参=白虎加人参汤功效:清热、益气、生津主治:汗吐下后,里热炽盛,而见四大症者本方加桂枝=白虎加桂枝汤功效:清热、通络、和营卫主治:温疟,风热湿痹本方加苍术=白虎加苍术汤功效:清热祛湿主治:湿温病第二节清营凉血剂清营汤《温病条辨》【组成】犀角(三钱)、生地黄(五钱)、元参(三钱)、竹叶心(一钱)、麦冬(三钱)、丹参(二钱)、银花(三钱)、黄连(一钱五)、连翘(二钱,连心用)【主治】热入营分证。

【病机】热邪内传营分,营阴损伤。

【治法】清营解毒,透热养阴。

方解君:犀角—清营解毒,凉血散瘀生地黄—清营解毒,助君清解营分热毒;养阴生津,以治营热伤阴。

臣:玄参—滋阴清热解毒麦冬—清热养阴生津以犀角(水牛角)为君,配生地、玄参清营解毒,三药相须为用,清营力优,体现了“热淫于内,治以咸寒,佐以苦甘”的配伍方法。

银花、连翘—清热解毒,轻宣透邪佐:竹叶、黄连—清心除烦丹参—清心除烦,活血散瘀,防热与血结;引药入心金银花、连翘、黄连、竹叶心一方面清心解毒以除烦,另一方面透邪外出,使营分之邪透出气分而解;(透热转气)辨证要点:身热夜甚,神烦少寐,斑疹隐隐,舌降而干,脉数。

名词解释:透热转气:是治疗温病热入营分的一种治法。

当邪热初入营分之时,证见身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,斑疹隐隐,舌绛。

治疗上除清营解毒外,尚有清气透热,导营热向外透发,从外而解的治法,正如叶天士所谓“入营犹可透热转气”之说。

第三节清热解毒剂黄连解毒汤《外台秘要》【组成】黄连(三两)、黄芩(二两)、黄柏(二两)、栀子(十四枚)【主治】三焦火毒热盛证大热烦躁,错语不眠内扰心神口燥咽干三灼伤津液吐衄发斑焦热迫血出下痢火下迫大肠黄疸热热毒熏蒸肌肤痈疮疔毒毒热壅肌肉小便黄赤,舌红苔黄,脉数有力盛热毒炽盛之象【病机】火热毒盛,充斥三焦,波及上下内外。

【治法】泻火解毒。

方解:君:黄连—清心泻火,兼泻中焦之火臣:黄芩—清肺热,泻上焦之火佐:黄柏—清下焦之火佐使:栀子—清泻三焦之火,又导热下行;引药入三焦,并为使药。

配伍要点:苦寒直折,上下俱清,三焦兼顾辨证要点:大热烦扰,口燥咽干,舌红苔黄,脉数有力。

苦寒之品于一方苦寒直折,火邪去而热毒解,诸症可愈。

普济消毒饮《东垣试效方》【组成】黄芩、黄连(酒炒各五钱)、陈皮、甘草、玄参、柴胡、桔梗(各二钱)、连翘、板蓝根、马勃、牛蒡子、薄荷(各一钱)、僵蚕、升麻(各七分)【主治】大头瘟。

【病机】风热疫毒之邪壅于上焦,攻冲头面。

【治法】清热解毒,疏风散邪。

方解君:黄连、黄芩—清热解毒臣:连翘、牛蒡子、薄荷、僵蚕—疏散头面风热。

佐:玄参、马勃、板蓝根、桔梗—清热解毒、利咽止咳。

柴胡、升麻—疏风散热,火郁发之,并引药上行。

陈皮—理气疏壅使:甘草——清热解毒,调和诸药辨证要点:头面红肿痛,恶寒发热,舌红苔白兼黄脉浮数。

滞不通,临床表现以头面红肿焮痛为主,咽喉不利,舌燥口渴,舌红苔白兼黄,脉浮数有力。

凉膈散《太平惠民和剂局方》【组成】大黄、朴硝、甘草(各二十两)、山栀子仁、薄荷、黄芩(各十两)、连翘(二斤半)【主治】上中二焦邪热炽盛证【病机】上中二焦邪热炽盛,聚于胸膈,津液耗伤。

【治法】泻火通便,清上泄下。

方解君:连翘—清热解毒,去上焦热臣:黄芩—清胸膈郁热栀子—泻三焦之火,导热下行佐:薄荷、竹叶—轻清疏散,解热于上大黄、芒硝—泻火通便,导热于下佐使:白蜜、甘草—益胃护中,缓和药性配伍要点:清上泻下,以泻代清。

辨证要点:胸膈烦热,面赤唇焦,便秘溲赤,舌红苔黄,脉滑数第四节气血两清剂清瘟败毒饮《疫疹一得》【主治】温热疫毒,气血两燔证【病机】瘟疫热毒,充斥内外,气血两燔证【治法】清热解毒,凉血泻火配伍特点:以白虎汤清阳明气分热为主,辅以泻火、解毒、凉血,相辅相成,共奏清瘟败毒之功。

辨证要点:大热渴饮,头痛如劈,狂躁,谵语神昏,或发斑吐衄,舌绛唇焦,脉数。

第五节清脏腑热剂导赤散《小儿药证直诀》【主治】心经有热证;心热移于小肠证。

【病机】心经蕴热,热扰心胸或心热移于小肠;阴津受伤。

【治法】养阴清心,利水通淋。

心胸烦热,面赤,口舌生疮心上炎口渴经伤阴小便赤涩刺痛蕴下移小肠舌红脉数。

热热证舌脉君:生地—清心凉血,养阴增液臣:木通—清心降火,利水通淋佐:竹叶—清心除烦,引热下行佐使:清热、养阴、利水之品配伍,利水不伤阴,泻火不伐胃,养阴不恋邪。

辨证要点:心胸烦热,口渴,口舌生疮或小便赤涩,舌红脉数。

龙胆泻肝汤《医方集解》【主治】1、肝胆实火上炎证;2、肝胆湿热下注证。

【病机】肝胆实火上炎或湿热循经下注。

【治法】清肝胆实火、泻下焦湿热。

方解:君:龙胆草—清肝胆实火,泻肝胆湿热臣:黄芩、山栀—泻火解毒,清热燥湿佐:泽泻、木通、车前子—清热利湿,导邪从下而去生地、当归—补血养阴,防热伤阴血,又防苦燥、渗利伤阴。

柴胡—疏肝清热,使气疏而热郁解;引药归入肝胆(兼使药)使:甘草—调和诸药辨证要点:胁痛目赤,耳聋耳肿,口苦溲赤,舌红苔黄,脉弦数有力泻白散《小儿药证直诀》【主治】肺有伏火之咳喘(肺热喘咳证)。

【病机】肺有伏火郁热,热伤阴分,肺气不降。

【治法】清泻肺热、止咳平喘。

方解:君:桑白皮—清泻肺热,平喘止咳臣:地骨皮—清肺中伏火,助君药平喘止咳;养阴退虚热佐、使:粳米、炙甘草—益气养胃,调和诸药。

配伍要点:肺脾并治,甘寒清降肺热,甘平养胃益肺。

辨证要点:咳喘气急,皮肤蒸热,舌红苔黄,脉细数。

清胃散《兰室秘藏》【主治】胃火上攻证。

【病机】胃有积热,波及血分。

【治法】清胃、凉血。

【方解】君:黄连—清胃泻火臣:升麻—清热解毒,升散宣达郁火佐:牡丹皮—清热凉血,消肿止痛生地—凉血止血,清热养阴当归身—养血和血使(兼):升麻—引药入阳明经。

辨证要点:牙痛牵引头脑,面颊发热,齿龈肿痛或溃烂,红苔黄,脉滑数。

配伍要点:1、气血两清;2、升降并用;3、泻中寓补第六节清虚热剂青蒿鳖甲汤《温病条辨》【组成】青蒿(二钱)、鳖甲(五钱)、细生地(四钱)、知母(二钱)、丹皮(三钱)【主治】温病后期,邪伏阴分证。

温病后期,阴虚邪伏余热内伏阴分—夜热早凉阴液耗伤—热退无汗阴虚邪伏之象—舌红少苔、脉细数。

【病机】温病后期,热伏阴分,耗伤阴液。

【治法】透热养阴。

【方解】君:青蒿—清热透络,引邪外出鳖甲—滋阴清热,入络搜邪臣:生地黄—养阴凉血,使阴复而热退。

知母—滋阴降火,助鳖甲退虚热佐:牡丹皮—清热凉血,退阴分伏热配伍要点:方中青蒿与鳖甲同用,是本方配伍的关键。

其配伍意义,吴瑭认为:“此方有先入后出之妙,青蒿不能直入阴分,有鳖甲领之入也;鳖甲不能独出阳分,有青蒿之出也。

”辨证要点:夜热早凉,热退无汗,舌红少苔,脉细数。

当归六黄汤《兰室秘藏》【主治】阴虚火旺盗汗证。

迫津外泄—发热盗汗阴虚火旺火性上炎—面赤心烦耗伤阴液—口干唇燥,大便干结,小便短赤。

【病机】阴虚火旺,迫津外泄。

【治法】滋阴泻火,固表止汗。

【方解】君:当归、生地、熟地——养血滋液,育阴制火。

臣:黄连、黄柏——泻火除烦以坚阴止汗。

佐:黄芪——益气固表止汗。

地、归相配,滋养阴血,防胃热及苦寒之品伤及阴血。

两药合用,有“先入后出之妙”,鳖甲引药入阴,滋阴退热;青蒿透邪外出,清退阴分伏热,共达滋阴透热之功。

黄连得升麻,苦降与升散并用,泻火而无凉遏之弊;升麻得黄连,散火而无升焰之虞。

配伍要点:滋阴养血,泻火清热,益气固表并进,标本共图。

辨证要点:盗汗面赤,心烦口干,便干溲赤,舌红脉数。

治其本的方药治疗,使积滞去而泄泻止的一种治法。