低温对麻醉病人的影响

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:2

麻醉科中的术中体温管理与防寒措施在麻醉科手术中,术中体温管理与防寒措施是非常重要的环节。

术中体温的合理管理不仅可以保护患者免受低体温的伤害,还可以提高手术效果和患者术后恢复的速度。

本文将介绍麻醉科中术中体温管理的重要性,以及常用的防寒措施。

一、术中体温管理的重要性术中体温的管理对于手术结果和患者的康复至关重要。

手术过程中,患者体内的温度会发生变化,如果体温过低或过高,都会影响手术效果和患者术后恢复。

1. 低体温对患者的影响低体温会导致患者身体的代谢减慢,免疫功能下降,术后伤口愈合较慢,还可能引发感染等并发症。

此外,低体温还会增加麻醉药物的敏感性,增加手术中的不良反应和并发症的风险。

2. 术中体温的变化原因术中体温变化的原因很多,主要包括手术环境的温度、手术方法和时间、患者的临床状况等。

手术室通常需要保持一定的低温,以确保手术人员的舒适度和手术设备的正常运行。

手术时间长、患者手术部位较大以及患者体质虚弱等情况都会导致患者体温的下降。

二、术中体温管理的方法为了提高术中体温的管理水平和减少低温对患者的负面影响,在麻醉科手术中进行术中体温管理是非常必要的。

以下是一些常用的术中体温管理方法:1. 预防性保暖措施在手术前,可以采取预防性保暖措施,如在手术室中放置暖炉或空气加热器,保持手术室的温度适宜。

此外,术前给患者提供温暖的饮食或热饮,以提高患者体内的温度。

2. 使用保温垫和温控设备手术过程中,可以使用保温垫或温控设备,将其放置在患者的身体上,通过加热来提高患者体温。

这些设备可以随时调节温度,以确保患者的体温在正常范围内。

3. 防寒措施为了避免术中体温过低,可以采取一些防寒措施。

首先,手术室的温度需要合适,人员穿着需要保持干燥和温暖。

其次,手术过程中可以使用被动保暖措施,如使用保暖毯或保暖罩等。

4. 术中监测体温在手术过程中,定期检测患者的体温是必要的。

通过监测患者的体温变化,可以及时采取措施来维护患者的体温。

低温麻醉名词解释

低温麻醉是一种麻醉方法,利用低温度来诱导中枢神经系统的放松和抑制,通常用于手术和其他需要深度镇静和放松的患者。

在低温麻醉中,患者通常被置于一种低于体温的环境中,通常是在-10°C到-20°C之间。

这种低温可以使人体内的酶和分子的活性降低,从而减少代谢和能量消耗,同时减轻患者的痛苦和不适感。

低温麻醉的优点是可以在手术过程中减少病人的不适和风险,特别是对于那些需要深度镇静和放松的患者,如手术前需要进行心理和生理评估的患者。

此外,低温麻醉还可以减少患者对环境的应激反应,从而减少手术后的并发症。

然而,低温麻醉也有一些潜在的风险和挑战。

例如,低温麻醉可能会导致患者体内电解质和酸碱平衡的紊乱,增加感染的风险。

此外,低温麻醉还需要专门的设备和技术支持,以确保患者得到高质量的服务。

在实际应用中,低温麻醉通常与其他麻醉方法一起使用,如吸入麻醉和局部麻醉。

低温麻醉的应用范围不断扩大,已经成为一种重要的手术和医疗实践中的常用方法。

低温麻醉的原理和应用1. 介绍低温麻醉是一种常用于医疗和科研领域的技术,其通过将患者或实验动物的体温降低到一定程度来实现麻醉的效果。

低温麻醉的原理是利用低温对神经传导速度的影响,使神经传导减慢从而达到麻醉的效果。

本文将探讨低温麻醉的原理和应用。

2. 低温麻醉的原理低温麻醉的原理主要包括两个方面:低温对神经传导速度的影响和低温对身体代谢的影响。

2.1 低温对神经传导速度的影响神经传导速度是指神经冲动在神经纤维中传播的速度。

研究发现,低温可以降低神经传导速度,从而减慢或抑制神经冲动的传播,达到麻醉的效果。

低温通过减弱神经细胞膜电导率和钠通道活性,阻止神经冲动的传导。

2.2 低温对身体代谢的影响低温可以降低身体代谢速率,减少氧气和能量的消耗。

通过降低身体代谢活动,低温麻醉可以延长细胞的存活时间,减少组织缺血和再灌注损伤,对于一些需要维持长时间无氧状态的操作非常有用。

3. 低温麻醉的应用低温麻醉在医疗和科研领域有着广泛的应用,下面列举了几个常见的应用场景:3.1 外科手术在某些复杂的外科手术中,低温麻醉可以帮助医生减少出血量、降低术后炎症反应,并提高手术成功率。

例如,在心脏手术中,低温麻醉可以降低心脏代谢需氧量,减少对血液的需求,并减轻心脏缺血再灌注损伤。

3.2 医学实验在医学实验中,低温麻醉常常被用于动物麻醉和保护。

通过降低动物体温,可以减少动物对痛觉的感知,降低实验过程中的痛苦程度。

此外,低温麻醉还可以延缓动物的新陈代谢,延长实验的时间和效果。

3.3 体外循环体外循环是一种在心脏手术中常用的技术,它通过将血液引到机器上进行氧合,然后再输送到体内。

低温麻醉在体外循环中起到保护心脏和其他脏器的作用。

通过将患者的体温降低到较低的程度,可以减少器官对氧气的需求,降低交感神经活性和细胞死亡率。

4. 总结低温麻醉是一种常用的麻醉技术,其通过降低体温来实现麻醉效果。

低温麻醉的原理主要包括低温对神经传导速度和身体代谢的影响。

低温麻醉的原理低温麻醉是一种常见的麻醉方式,它通过将患者的体温降低到一定程度,使其处于一种类似于昏迷的状态,从而达到麻醉的效果。

低温麻醉的原理是什么呢?本文将为大家详细介绍。

低温麻醉的原理主要是基于人体对温度的敏感性。

人体的正常体温是37℃左右,当体温下降到一定程度时,人体的生理功能会受到影响,从而出现一系列的生理反应。

这些生理反应包括心率减慢、血压下降、代谢减缓等等,这些反应都会导致人体处于一种类似于昏迷的状态。

低温麻醉的具体操作过程是将患者的体温降低到一定程度,一般在28℃左右。

这个过程需要使用一些特殊的设备,比如低温水浴、低温气体等等。

在降温的过程中,医生会对患者进行监测,确保患者的生命体征稳定。

低温麻醉的优点是可以减少手术过程中的疼痛和不适感,同时也可以减少手术过程中的出血和组织损伤。

这种麻醉方式适用于一些需要进行长时间手术的患者,比如心脏手术、肝脏手术等等。

低温麻醉还可以减少手术后的恢复时间,使患者更快地恢复健康。

低温麻醉的风险也是存在的。

由于患者处于一种类似于昏迷的状态,所以需要医生对患者进行密切监测,确保患者的生命体征稳定。

同时,低温麻醉也会导致一些副作用,比如低血糖、低血钾等等。

因此,在进行低温麻醉之前,医生需要对患者进行全面的评估,确保患者适合进行这种麻醉方式。

低温麻醉是一种常见的麻醉方式,它通过将患者的体温降低到一定程度,使其处于一种类似于昏迷的状态,从而达到麻醉的效果。

低温麻醉的原理是基于人体对温度的敏感性,它可以减少手术过程中的疼痛和不适感,同时也可以减少手术过程中的出血和组织损伤。

但是,低温麻醉也存在一定的风险,需要医生对患者进行全面的评估和监测,确保患者的安全。

低温麻醉的基本原理低温麻醉(Hypothermic Anesthesia)是一种利用低温来抑制麻醉病人疼痛感和麻醉相关的应激反应的麻醉方式。

低温麻醉的基本原理是通过将病人的体温降低到一定程度,降低代谢率和神经传导速度,从而减少疼痛的感觉和减轻麻醉的需要。

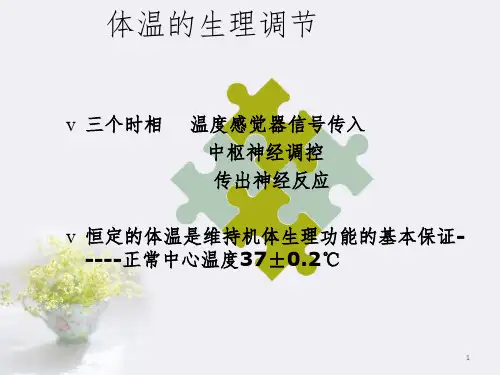

1. 体温调节机制人体具有自我调节温度的能力,以保持身体处于一种稳定的温度状态。

这一调节过程主要由下丘脑温度调节中枢控制,通过皮肤循环和感觉神经来调整体温。

在正常情况下,人的体温维持在36.0°C到37.5°C之间。

当体温过高时,下丘脑调节中枢会通过发汗和扩张血管等方式将体温降低。

当体温过低时,下丘脑调节中枢会通过收缩血管和发抖等方式将体温升高。

2. 低温麻醉的原理低温麻醉利用低温对体温调节机制的影响,可以有效地控制疼痛和应激反应。

具体的原理如下:2.1 降低代谢率降低体温可以减缓人体的代谢率。

代谢率是指人体在静息状态下消耗能量的速率,通常用千焦耳/小时或升氧量/分钟表示。

一般情况下,体温降低1°C,代谢率就会减少6%到10%。

由于低温减慢了代谢率,麻醉过程中需要的麻醉药物和氧气的代谢也会减少。

这样不仅可以减少麻醉药物的用量,降低麻醉风险,还可以节约药物成本。

2.2 减少疼痛感觉降低体温可以减少疼痛的感觉。

疼痛的传导是通过神经纤维进行的,而低温可以减慢神经传导的速度。

具体来说,低温作用于神经纤维时,会使神经纤维内部的离子通道关闭,从而阻碍神经冲动的传导。

这样一来,人体对疼痛的感觉就会减弱或消失。

2.3 减轻麻醉需要低温麻醉可以减轻麻醉的需要,尤其对于一些对麻醉药物敏感的患者,低温麻醉能够起到辅助麻醉的作用。

低温可以抑制中枢神经系统的功能,使大脑的代谢活动减缓。

这对于麻醉药物的作用来说是有利的,因为麻醉药物主要作用于中枢神经系统。

在低温麻醉下,麻醉药物的作用更明显,麻醉效果更好。

3. 低温麻醉的应用低温麻醉的应用范围广泛,常见于以下情况:3.1 手术麻醉低温麻醉在手术麻醉过程中常常被使用,尤其是在心脏手术、血管手术和神经外科手术等需要减少出血和保护脏器功能的手术中。

手术中低体温症的预防措施手术过程中使用的麻醉药物也是导致术中低体温的原因之一。

麻醉药物会抑制机体的新陈代谢,降低体温调节中枢的敏感性,使机体产热减少,散热增加,从而导致体温下降。

特别是使用挥发性麻醉药物,如异氟醚、七氟醚等,更容易引起低体温,因为这些药物具有强烈的降温作用。

2术中低体温的预防措施2.1保暖措施术前准备时,要让患者穿上保暖的衣服和被子,以保持体表温度。

手术室内要保持适宜的温度,一般为22-26℃,相对湿度为50%-60%。

手术过程中要注意患者的保暖,可以使用加热毯、暖风机等保暖设备,以维持患者的体温。

2.2液体管理术前和术中要注意补充患者的液体,尤其是温暖的液体,如温盐水、温生理盐水等。

术中输液要控制速度,避免过快输液导致体温下降。

2.3麻醉管理手术中应尽量减少挥发性麻醉药物的使用,可以选择静脉麻醉药物,如异丙酚等,减少机体的降温作用。

麻醉医生要根据患者的情况,调整麻醉深度,避免过度麻醉导致机体产热减少。

2.4监测体温术中要密切监测患者的体温,及时发现低体温的情况并采取相应的措施。

可以使用体温探头、耳温计等设备监测患者的体温。

总之,术中低体温对患者的危害十分严重,手术团队要采取有效的预防措施,保障患者的安全。

麻醉药物会抑制中枢用于维持正常体温的自我调节系统。

肌松药会消除肌震颤,阻碍产热。

在正常情况下,机体在体温调节中枢下丘脑的控制下产热与散热保持动态平衡。

但全身麻醉时,全麻药物可抑制下丘脑体温调节中枢,使其对低温反应的阈值降低约2.5℃。

因此,麻醉后,患者的体温呈现下降的趋势。

气管插管后,低温干燥的气体直接进入肺内,使中心体温下降1℃~2℃。

手术室建筑设施的发展,如空气净化层流设备,会增加病人机体的散热。

手术室的温度过低,会导致病人体热过度散失。

因此体温下降的幅度与手术室环境温度有关。

皮肤具有调节体温的功能,但使用挥发性消毒液消毒皮肤时,消毒液的蒸发会带走大量热量,使体温迅速下降。

液态氮冷冻麻醉的原理

液态氮冷冻麻醉的原理是利用液态氮的低温特性将周围区域迅速冷却至极低温,从而导致局部麻醉效果。

当液态氮接触到物体表面时,由于其温度在-196C左右,会立即吸收周围物体的热量并迅速蒸发,形成氮气。

这个过程释放出大量的热量,将周围区域温度迅速降低。

当局部组织或皮肤与液态氮接触时,组织表面温度迅速下降,导致局部血管收缩,血管内血流减少,从而减少了局部痛觉传导。

同时,低温还可以抑制神经传导速度,使得病人无法感受到痛觉刺激。

通过这种方式,液态氮冷冻麻醉可以快速实现短暂的局部麻醉效果,常用于皮肤病的冷冻治疗、冻疮治疗、手术前的表面麻醉等。

但需要注意的是,液态氮的低温极易造成组织冻伤,使用时应控制好时间和范围,避免对组织造成伤害。

低温对麻醉病人的影响

正常体温是机体进行新陈代谢和生命活动的必要条件,人体温下降1℃,基础代谢率下降6.7%,耗氧量降低5%,各器官、组织的血流量、内分泌、心肺功能相应减少。

观察我院2006年1月~2007年1月期间3000例静脉复合全麻下人流术者温度下降对机体的影响,报道如下。

1 临床资料

本组病例年龄为18~30岁,体重40~70 kg,ASA分级Ⅰ~Ⅱ级2 945例,Ⅲ~Ⅳ级55例,麻醉环境温度8~32℃之间。

2 温度变化的影响

复合全麻后在低室温状态下,体温均出现不同程度下降,主要表现为:呼吸频率逐渐减慢,体温下降到32℃时呼吸约减至每分钟10~12次,30℃以下时潮气量减少,25℃及以下时呼吸变弱。

体温每降低1℃,平均动脉压约下降4.8mmHg。

心率、冠脉血流和心肌对氧的摄取量在体温25℃时约比常温时降低50%。

体温下降时,心脏的收缩时间及等长舒张时间均延长,心肌的应激性增高,发生心室颤动的阈值降低。

低温时肝代谢率及肝功能降低,胆汁分泌减少,肝解毒功能降低。

体温下降1℃,肾小球滤过率约减少5.3%,有效肾血浆流量约下降8.2%。

在血液系统,液体从血管中向组织间隙转移,血浆容量减少,血液浓缩,25℃时血细胞比容高达68%,同时血粘度增加,血粘度约可增加2.5%~5%。

低温下血小板和各种凝血因子均减少。

低温时血液缓冲系统的缓冲能力下降,细胞通气和肾调节酸碱平衡的能力也下降。

3 讨论

3.1 低温状态下机体可发生御寒反应病人寒战,血压升高,心率增快,立毛肌收缩,皮肤血管收缩,皮肤呈灰白和棘皮现象,代谢增高,耗氧量增加,适当

加深麻醉,使用肌肉松弛药物可防止。

也可用复温的方法,如体表复温,但不得超过45℃,当体温升至32℃以上时停止复温,经2~4小时体温可自然回升,复温过高可致反应性高热。

低温下易并发各种类型心律失常,严重的有室性心动过速,频发室性早搏。

体温低于28℃时更易发生心室颤动,一旦室颤发生应立即按心肺复苏处理。

体温下降时,就加大氧流量,并常规监测心电图、血压,因为寒冷反应致血管收缩,常需监测动脉血压,必要时对尿量及电解质监测,血气分析也不可缺少。

3.2 复合麻醉常用的芬太尼是合成的苯基哌啶类药物,是当前临床麻醉中最常用的麻醉性镇痛药,芬太尼对呼吸有抑制作用,主要表现为频率减慢,剂量较大时,潮气量减少,甚至呼吸停止,大剂量注射后,可在用药后3~4个小时出现延迟性呼吸抑制。

丙泊酚是一种起效迅速的短效全麻药,起效时间约30~40秒,药物被迅速代谢和清除,其麻醉时间很短,约4~6分钟。

其用量过大或注射过快可能出现低血压及短暂的呼吸暂停,麻醉期间极少数病人也可以发生呕吐,寒战或发冷等不良反应。

其与芬太尼复合静脉麻醉时,可延长麻醉时间并降低呼吸频率及增加心血管方面的不良反应。

因此麻醉时应区分机体低温反应,合理采取有效措施,防止麻醉意外发生。