第23课 建国初期的外交教案

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:4

第23课新中国初期的外交(教案)姚包子【教学目标】通过教学,使学生了解新中国成立初期的国际形势,掌握新中国外交政策的根本原则和基本特点;重点学习和平共处五项原则;理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。

【概述】新中国成立后,中国政府奉行独立自主的和平外交政策,在建国的第一年里就同苏联等17个国家建立了外交关系。

随着中国和平共处五项原则地提出,新中国外交走向成熟。

20世纪50年代中国政府先后参加了在日内瓦和万隆举行的两次重要国际会议,并发挥了积极作用。

【知识结构】【学法指导】1、运用历史比较的方法,例如从苏武牧羊到现在的中美关系,逐步引发学生对中国外交政策重要性的了解,指导学生将新中国外交的方针政策与近代外交政策结合对照,培养学生对时事的敏感度;2、通过比较,培养学生综合分析把握历史事件之间的相互联系的能力。

重点结合时事,比如近年来中国与越南、泰国之间的重大事件,使学生读其因,知其果。

3、通过归纳新中国初期外交活动和成就,使学生认识到新中国在复杂严峻的国际环境中,坚持独立自主的和平外交政策,从根本上改变了旧中国外交的屈辱局面,培养学生从历史中吸取教益,提高自身思想素质的能力。

【教学难点重点】重点:1、独立自主的和平外交方针。

新中国奉行独立自主和平外交方针是由新中国的社会主义性质所决定的,也与当时国际形势有密切关系;2、和平共处五项基本原则是另一个重点,他是我国处理国与国之间相互关系、参与国际事务所遵循的一项基本原则,为开创新中国外交新局面奠定了基础。

难点:1新中国初期基本方针确立的原因;2、亚非会议。

教学中要围绕中国代表团在会议中起到的关键作用,来分析亚非会议成功的原因。

【新课导入】准备三组材料,制作成幻灯片文件并依次播放。

图片一:1901年《辛丑条约》签订情景图片二:毛泽东主席向全世界宣告新中国建交原则的文字图片三:有关于中国威胁论在世界引发讨论的文字通过对比材料,让学生回顾近代史上不平等条约对中国造成的破坏情况,让学生谈谈自己的感受,“中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史”,提出问题,为什么中国在当今能引起“威胁论”的论调,进而指出新中国成立后实行独立自主的和平外交政策,导入新课。

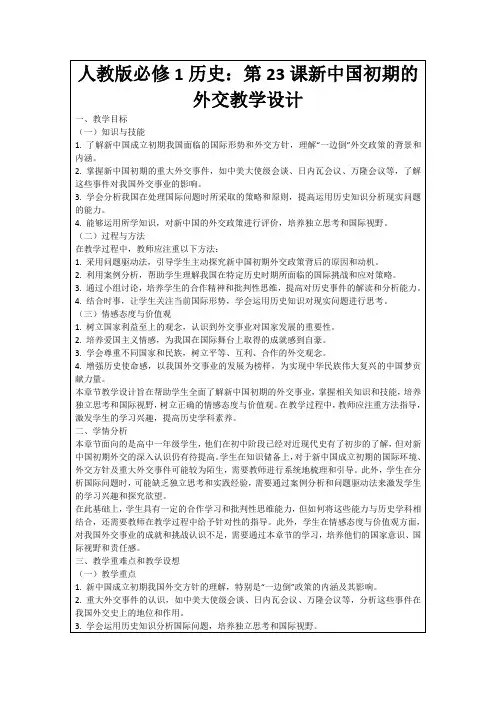

第23课新中国初期的外交教案一、教学目标目标内容知识与能力过程与方法情感态度价值观识记理解运用独立自主的和平外交方针“二战”后国际关系的突出特点;外交方针的主要内容结合近代历史和国际环境,理解我国外交政策的制定以及所取得的外交成就探究新中国独立自主外交与旧中国屈辱外交的根本区别情境再现历史比较独立自主是新中国外交的根本方针,它贯穿于新中国外交的各个领域和平共处五项原则的提出美国的外交孤立和中苏建交;周恩来于1953年底提出了和平共处五项原则和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义问题探究和平共处五项原则是我国处理国与国之间,参与国际事务所遵循的一项基本原则,也成为解决国与国之间问题的基本准则步入世界外交舞台1954年日内瓦会议;1955年亚非会议周恩来总理在万隆会议上提出“求同存异”的方针,起到了什么作用?阅读材料问题探究日内瓦会议是新中国首次以世界五大国之一的身份参加的重要国际会议;亚非会议是第一次没有西方殖民者参加的国际会议。

二、重难点重点:独立自主的和平外交方针;和平共处五项原则难点:建国初复杂的国内国际形势对制定外交方针影响。

三、教材内容分析本节教材分三目,叙述了两个问题:一是新中国初期的外交政策---独立自主的总原则及其内容;二是新中国初期外交所取得的成就——冲破美国的外交孤立,同苏联等17个国家建立了外交关系;积极谋求建立新的国际关系,提出了著名的和平共处五项原则;先后派代表参加日内瓦会议和万隆会议,步入世界外交舞台,发挥积极作用。

四、知识点汇编(一)建国初期的外交政策探究一、新中国成立初期国内国际的环境是怎样的?1、背景:(1)世界民族解放运动高涨(2)美苏两大阵营初步形成并走向对峙。

二战后,以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营之间的对立和激烈斗争,成为国际关系最突出的特点。

2、外交政策:独立自主的和平外交政策学生活动:学生表演话剧引出外交政策的基本内容。

3、基本内容“另起炉灶”,就是不承认国民政府建立的一切旧的屈辱的外交关系,而要在新的基础上同各国另行建立新的平等外交关系。

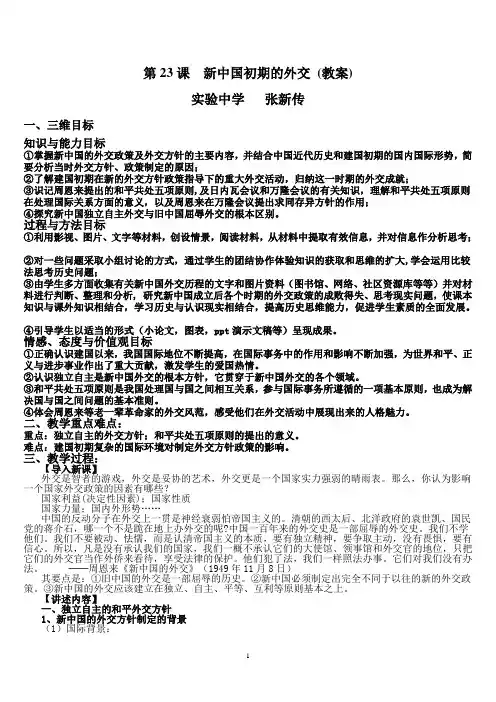

第23课新中国初期的外交(教案)实验中学张新传一、三维目标知识与能力目标①掌握新中国的外交政策及外交方针的主要内容,并结合中国近代历史和建国初期的国内国际形势,简要分析当时外交方针、政策制定的原因;②了解建国初期在新的外交方针政策指导下的重大外交活动,归纳这一时期的外交成就;③识记周恩来提出的和平共处五项原则,及日内瓦会议和万隆会议的有关知识,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义,以及周恩来在万隆会议提出求同存异方针的作用;④探究新中国独立自主外交与旧中国屈辱外交的根本区别。

过程与方法目标①利用影视、图片、文字等材料,创设情景,阅读材料,从材料中提取有效信息,并对信息作分析思考;②对一些问题采取小组讨论的方式,通过学生的团结协作体验知识的获取和思维的扩大,学会运用比较法思考历史问题;③由学生多方面收集有关新中国外交历程的文字和图片资料(图书馆、网络、社区资源库等等)并对材料进行判断、整理和分析, 研究新中国成立后各个时期的外交政策的成败得失、思考现实问题,使课本知识与课外知识相结合,学习历史与认识现实相结合,提高历史思维能力,促进学生素质的全面发展。

④引导学生以适当的形式(小论文,图表,ppt演示文稿等)呈现成果。

情感、态度与价值观目标①正确认识建国以来,我国国际地位不断提高,在国际事务中的作用和影响不断加强,为世界和平、正义与进步事业作出了重大贡献,激发学生的爱国热情。

②认识独立自主是新中国外交的根本方针,它贯穿于新中国外交的各个领域。

③和平共处五项原则是我国处理国与国之间相互关系,参与国际事务所遵循的一项基本原则,也成为解决国与国之间问题的基本准则。

④体会周恩来等老一辈革命家的外交风范,感受他们在外交活动中展现出来的人格魅力。

二、教学重点难点:重点:独立自主的外交方针;和平共处五项原则的提出的意义。

难点:建国初期复杂的国际环境对制定外交方针政策的影响。

三、教学过程:【导入新课】外交是智者的游戏,外交是妥协的艺术,外交更是一个国家实力强弱的晴雨表。

第23课新中国初期的外交【教学目标】1.知识与技能:(1)通过学习,使学生了解或掌握新中国成立初期国际形势的新格局和国际关系的特点;新中国独立自主的和平外交方针;新中国与各国外交关系的建立和友好关系的发展;和平共处五项原则;中国代表团参加日内瓦会议和万隆会议。

(2)通过对新中国成立初期国际形势和新中国外交政策特点和基本方针的教学,培养学生通过综合分析把握历史事件之间相互联系的能力。

(3)通过对新中国初期的外交活动和外交成就的教学,培养学生的归纳能力。

2.过程与方法:(1)运用历史材料,借助现代教学设备,实现历史情景再现,提出历史问题,引导学生分析材料,思考问题;(2)归纳新中国初期的外交活动和外交成就。

3.情感态度和价值观:(1)通过介绍与分析新中国独立自主的和平外交方针与我国在外交方面取得的成就,使学生认识到新中国在复杂严峻的国际环境中,坚持独立自主的和平外交政策,积极开展外交活动,取得了一系列重大成就,从根本上改变了旧中国外交的屈辱局面,显示了中国人民自强不息的民族精神和爱好和平的愿望,培养学生从史实中吸取教益,提高自身思想素质的能力;(2)通过中国代表团参加日内瓦会议、亚非万隆会议内容的教学,使学生认识到新中国在国际事务中的地位和作用不断提高,增强学生的民族自豪感。

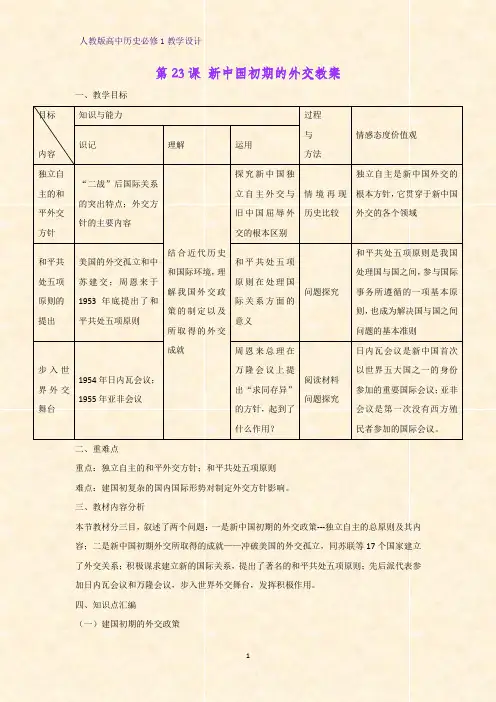

【重点难点】重点:独立自主的和平外交政策、和平共处五项原则难点:和平共处五项原则为什么成为处理国与国关系的基本准则【课前知识梳理】一、建国初期的外交方针1.背景:二战后,以苏联为首的阵营和以为首的资本主义阵营之间的对立和激烈斗争,成为国际关系最突出的特点。

.2.独立自主的和平外交方针.二、外交成就1.与苏联等个国家建立外交关系2.提出和平共处五项原则(1)提出:年周恩来会见代表团时首次提出;第二年周恩来出访印度和缅甸时再次重申(2)意义:成为解决国与国之间问题的准则;标志新中国外交政策的成熟。

3.参加日内瓦会议(1954)(1)目的:为了和平解决和印度支那问题(2)内容:达成《关于恢复印度支那和平的公约》(3)特点:是新中国首次以世界大国之一身份参加的国际会议(4)意义:中国推动了会议的成功,提高了新中国的国际声誉。

《新中国初期的外交》教案使用教材:人民教育出版社高中历史必修一,姬秉新、陈其等主编一、教学目标1、知识与能力:(1)识记新中国的外交总原则与基本外交方针;和平共处五项原则的提出,理解和平共处五项原则的意义;知道日内瓦会议、万隆会议等基本史实。

(2)理解分析新中国外交的背景和方针,回顾中国所处的国际环境和中国国内建设任务,把历史内容放在特定的历史条件下进行分析评价的能力,提高知识迁移能力和综合分析问题的能力。

(3)通过对新中国成立初期国际形势和新中国外交政策特点和基本方针的学习,分析把握历史事件之间相互联系的能力。

能较为全面对所学知识进行比较、概括和阐释能力。

2、过程与方法:(1)了解制定新中国初期的外交政策和方针,学会将历史人物、内容放在特定的历史条件下进行分析评价;(2)阅读教材,归纳新中国成立初期外交方针的内容、意义和成就,学会利用表格概括、归纳历史问题的方法。

3、情感态度与价值观:(1)通过对建国初期国际环境和独立自主的外交政策的分析,认识党和政府能够面对纷繁变幻的国际形势,从国家利益和世界人民利益出发,制定成熟的外交政策;(2)通过对建国初期外交成就的概括和分析,增强民族自豪感和自信心。

通过感受周恩来等老一辈革命家的外交风范,认识到周恩来在新中国外交活动中所作出的巨大贡献和人格魅力。

二、教学重难点重点:独立自主的和平外交政策、和平共处五项原则;难点:和平共处五项原则为什么成为处理国与国关系的基本准则。

三、教法与学法教法:利用现代教育技术辅助教学,以讲述法为主,以自主探究法、讨论法、演示法为辅。

学法:以合作探究为主,小组讨论法与练习法为辅。

课时:1课时四、直观教具多媒体设备及PPT课件五、课堂教学类型单一课六、板书提纲第23课、新中国初期的外交一、独立自主的和平外交方针总原则:独立自主的和平外交政策三大基本方针:1、“另起炉灶”、2、“打扫干净屋子再请客”、3、“一边倒”二、新中国建国初期的外交成就1、同苏联等17国建立外交关系2、和平共处五项原则的提出3、1954年参加日内瓦会议4、1955年参加亚非万隆会议七、教学过程(一)新课导入材料一:图片材料《南京条约》签订,《马关条约》签订,《辛丑条约》签订,袁世凯《二十一条》签订。

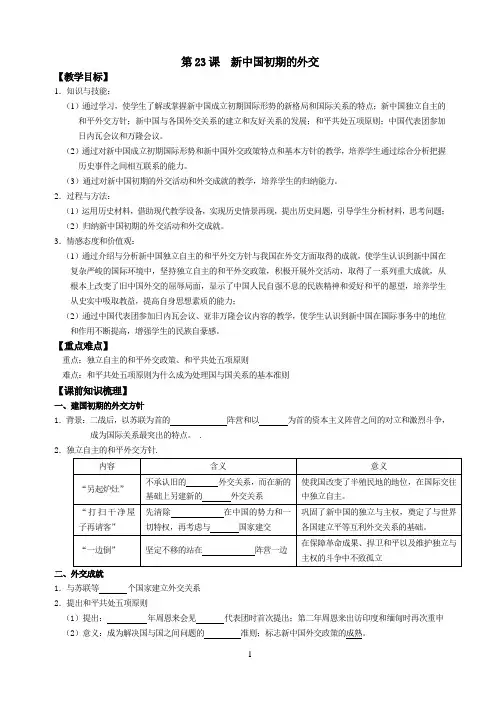

第23课 新中国初期的外交【课程标准】了解新中国建立初期的重大外交活动,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。

【学习过程】(要求:根据书本P108—109的内容,梳理独立自主的和平外交方针的基础知识)自主探究一:独立自主的和平外交方针:1、背景:【连接合作探究一】2、内容:3、特点:“___________”(保障革命胜利成果,维护独立与主权,在国际交往中不致孤立。

)4、作用:_______________________ → 表现:______________________________________【连接合作探究二】自主探究二:______________________提出——标志着新中国外交的成熟1、背景:1953年朝鲜停战后,国际紧张局势趋于缓和;中国国民经济基本恢复,即将开展大规模的经济建设2、目的:_____________________________________________________________________________3、提出:首次在_____年;完善于______年,_________、__________联合声明。

4、内容:_____________________________________________________________________________5、特点:(1)____________________________________(2)___________________________________6、意义:_________________________________________________________________________________【连接合作探究三】自主探究三:和平共处五项原则的应用——步入世界外交舞台1、______年参加_________会议:①背景:_________________________________________________________________________________ ②目的:_________________________________________③特点:新中国首次________________________________参加④作用:达成______________________;__________的建议推动了会议成功,_______________________2、______年参加________会议(_______会议):①背景:__________________________________________________________________________________②主题:_______________________________________________③特点:第一次_______________________________的亚非国际会议。

第23课新中国初期的外交教案第23 新中国初期的外交教案一、教学目标(一)知识目标:二战后世界形势的特点;新中国的外交政策;建国初期的外交方针;新中国同苏联等国建交;新中国同邻国和新兴民族独立国家发展友好关系;中国代表团参加日内瓦国际会议;中国代表团在万隆亚非会议上的积极贡献。

(二)能力目标:1、通过引导学生分析新中国外交的背景和目的,回顾中国所处的国际环境和中国国内建设任务,分析新中国初期的外交政策和方针,培养学生把历史内容放在特定的历史条下进行分析评价的能力,并提高学生知识迁移能力和综合分析问题的能力。

2、通过引导学生对比新中国外交与旧中国外交的不同,培养学生运用历史比较方法,鉴别历史知识的能力和比较问题的能力。

3、引导学生归纳新中国成立初期外交方针的内容和意义,归纳新中国成立初期的外交成就,使学生掌握利用表格概括、归纳历史问题的方法。

(三)态度、价值观目标:1、通过对新中国外交政策的外交成就的教学,使学生认识到新中国在复杂严峻的国际环境中,坚持独立自主的和平外交政策,积极开展外交活动,取得了一系列重大成就,从根本上改变了旧中国外交的屈辱局面,显示了中国人民自强不息的民族精神和爱好和平的愿望。

2、通过和平共处五项原则的教学使学生认识到和平共处五项原则的提出得到了国际社会的高度评价和赞扬,产生了极其深远的影响,成为处理与国相互关系的准则,新中国为建立新型、平等、和谐的国际新秩序作出了重大贡献。

3、通过中国代表团参加日内瓦会议、亚非会议内容的教学,使学生认识到新中国在国际事务中的地位和作用不断提高,增强学生的民族自豪感。

二、重点、难点分析1、重点分析:(1)本节重点是新中国独立自主的和平外交政策。

新中国奉行的外交政策是由新中国的社会主义政权性质和中华民族的根本利益所决定的,也与新中国成立初期所面临的国际形势有着密切联系。

新中国外交政策的特点充分体现在新中国初期的外交活动中。

因此,重点掌握这一内容有利于学生理解和掌握本节其它内容,有利于培养学生的分析能力,也有利于学生形成正确的价值观。

人教版必修一第七单元现代中国的对外关系第23课新中国初期的外交【教学目标】一、知识目标1.建国初期的外交形势(1)二战后,以美国为首的资本主义阵营和以苏联为首的社会主义阵营初步形成并且逐步走向对峙;世界民族解放运动潮流高涨。

(2)以美国为首的资本主义国家对新中国采取政治敌视和经济封锁政策。

(3)独立自主的新中国,国家利益和国家性质决定了外交政策。

2. 独立自主的外交政策(1)“另起炉灶”即不承认“旧中国”与帝国主义国家建立的屈辱不平等外交,在新的基础上建立独立自主,平等互利的新型外交关系。

(2)“一边倒”即倒向社会主义阵营。

(3)“打扫干净屋子再请客”即废除一切过去旧中国的不平等条约,消除帝国主义在中国的在华势力和一切特权,从新建立平等的外交。

3. 新中国的外交取得了哪些成就(1)同苏联等国家最先建立外交关系(2)和平共处五项原则的提出,标志着新中国外交的成熟(3)日内瓦会议(4)亚非国际会议(万隆会议)二、思想教育目标1.使学生们认识到新中国成立初时期,面对复杂严峻的国际形势下,积极开展独立自主和平等的外交政策,并且取得的了很大的外交成就,改变了中国过去屈辱的外交历史,显示了新中国人民自强不息和爱好和平的愿望。

2.和平共处五项原则的提出,得到了国际社会的高度赞扬和评价,产生了其深远的影响,成为处理国际相互关系的新准则,表明了新中国对于建立世界和平、国际秩序,做出了很大的贡献。

3.新中国派代表参加日内瓦会议和亚非国际万隆会议,表明中国的国际地位和作用有所提高,增加了学生对国家和民族的自豪感。

三、能力目标1.归纳新中国成立初期的外交成就,培养概括问题的能力。

2.对比新中国外交与旧中国外交的不同,培养运用历史比较方法,鉴别历史知识的能力和比较问题的能力。

3.分析新中国外交的背景和目的,回顾中国所处的国际环境和中国国内建设任务,提高知识迁移能力和综合分析问题的能力。

【重点、难点】1.和平共处五项原则和平共处五项原则是我国处理国际关系的基本准则。

新中国初期的外交>教案一、教材分析本节教材分三目,叙述了四个问题:新中国诞生后为彻底摧毁帝国主义对中国的控制,恢复国家的独立和主权,奉行独立自主的和平外交方针;冲破美国的外交孤立,同苏联等17个国家建立了外交关系;积极谋求建立新的国际关系,提出了著名的和平共处五项原则;先后派代表参加日内瓦会议和万隆会议,步入世界外交舞台,发挥积极作用二、教学目标1.知识方面:通过本节内容的教学,使学生了解或掌握新中国成立初期国际形势的新格局和国际关系的新特点;新中国外交政策的根本原则和基本特点;新中国与各国外交关系的建立和友好关系的发展;和平共处五项原则;中国代表团参加日内瓦会议;中国代表团参加亚非会议。

2.能力方面:(1)通过对新中国成立初期国际形势和新中国外交政策特点和基本方针的教学,培养学生通过综合分析把握历史事件之间相互联系的能力。

(2)通过对新中国初期外交活动和外交成就的教学,培养学生的归纳能力。

3.态度、价值观方面:(1)通过对新中国外交政策的外交成就的教学,使学生认识到新中国在复杂严峻的国际环境中,坚持独立自主的和平外交政策,积极开展外交活动,取得了一系列重大成就,从根本上改变了旧中国外交的屈辱局面,显示了中国人民自强不息的民族精神和爱好和平的愿望。

(2)通过和平共处五项原则的教学使学生认识到和平共处五项原则的提出得到了国际社会的高度评价和赞扬,产生了极其深远的影响,成为处理与国相互关系的准则,新中国为建立新型、平等、和谐的国际新秩失作出了重大贡献。

(3)通过中国代表团参加日内瓦会议、亚非会议内容的教学,使学生认识到新中国在国际事务中的地位和作用不断提高,增强学生的民族自豪感。

4.学法指导方面:引导学生通过对旧中国外交基本情况的简要回顾,使学生掌握对同一历史现象进行联想和比较的思维方法。

三、教学重点、难点重点:独立自主的和平外交政策、和平共处五项原则难点:和平共处五项原则为什么成为处理国与国关系的基本准则四、学情分析高中学生对新中国外交史上的一些重大事件如和平共处五项原则、万隆会议、我国恢复在联合国的合法席位、中美建交等有一定的了解,对深入探究新时期的外交活动有较浓厚的兴趣。

第七单元现代中国的对外关系第23课新中国初期的外交一、独立自主的和平外交方针1.背景:二战后,以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营处于对立和激烈斗争的状态。

2.方针:独立自主的和平外交方针.3.内容方针含义意义“另起炉灶”不承认旧的屈辱的外交关系,在新的基础上建立新的平等外交关系使中国改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主“打扫干净屋子再请客”首先清除帝国主义残余势力,取缔帝国主义在华特权,再考虑与西方巩固了新中国的独立和主权,为与世界各国建立平等互利的外交关4.成就:在建国后的第一年里,同苏联等17个国家建立了外交关系.二、和平共处五项原则的提出1.目的:同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系。

2.经过(1)1953年,周恩来在接见印度代表团时第一次提出.(2)1954年,周恩来与印度、缅甸两国总理发表联合声明,一致同意将其作为指导中印、中缅关系的基本原则。

3.内容:互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处。

4.影响:在国际上产生深远影响,成为解决国与国之间问题的基本准则。

三、步入世界外交舞台1.日内瓦会议(1)背景:美国干涉中国内政,企图从印度支那地区对中国进行军事威胁。

(2)目的:为了和平解决朝鲜和印度支那问题。

(3)结果:达成了《关于恢复印度支那和平的日内瓦公约》。

(4)特点:是新中国首次以世界五大国之一的地位参加重要的国际会议.(5)意义:中国代表团在会议上的积极作用,提高了新中国的国际声誉。

2.万隆会议(1)背景:亚洲、非洲民族解放运动的高涨.(2)议题:讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等问题。

(3)成果:周恩来鲜明提出“求同存异”的方针,促进会议取得圆满成功。

(4)影响:加强了中国同亚非各国的联系,会后中国与更多的亚非国家建立了外交关系。

[概念阐释]1.社会主义阵营是指二战后,以苏联为首的、横跨欧亚大陆的、起初有12个、总计17个社会主义国家组成的阵营.以苏联为首的社会主义阵营与以美国为首的资本主义阵营之间的长期对峙,是冷战时期的主要内容.2.印度支那是指中南半岛,包括越南、老挝、柬埔寨三个国家,二战前为法国的殖民地.由于新航路开辟之后,欧洲人普遍认为亚洲只有两个国家,即中国和印度,所以对印度和中国的“结合部”,即中南半岛,称为印度支那。

必修一第23课新中国初期的外交天门实验高中历史组谢艳芳教学重点、难点1、重点:独立自主外交方针、和平共处五项原则、亚非会议2、难点:理解外交政策的制定与国际形势的关系。

教学过程:导入:开国大典视屏流程一:基础知识梳理快速阅读,提炼要点:1. 阅读课本第一目,找出新中国初期外交的总原则和三大政策.2.阅读课本第二目、第三目列举新中国初期外交的四项成就.流程二:合作探究探究问题1:新中国为什么必须“一边倒”,而不能采取中立态度说说你的看法?(看材料:从国际环境、美国的对华政策、苏联的对华态度、中国的考虑等方面思考)探究问题 2 和平共处五项原则是怎样提出来的?目的和内容是什么?有何意义?(看视屏)探究问题3以周恩来为首的中国代表团在万隆会议上做出了什么突出贡献?(学生活动)流程三:课堂小结流程四:巩固练习欢迎指导刘大使美国对我国参加亚非会议深表恐惧,利用亚非各国社会制度和意识形态不同所造成的隔阂大做文章,捏造中国要“夺取亚非世界领导权”,已对远东地区“构成了尖锐、迫切的威胁”的谎言,极力挑拨中国与亚非国家的关系,制造对中国的恐惧和疑虑。

并派遣了一个77人的亚非会议工作小组,企图操纵破坏会议。

台湾国民党驻香港特务机关为了谋害以周恩来为首的中国代表团人员,以60万港元的巨额赏金买通了香港飞机工程公司的清洁工周梓铭,令他在中国代表团乘坐的飞机上安放定时炸弹,制造了震惊中外的“克什米尔公主号”事件。

中国代表团成员和随同采访的中外记者共11人,全部遇难。

总理是当时临时改道缅甸,才幸免遇难,然而针对总理的暗杀行动一直没有停止。

为了使会议达到预期的效果,从2月开始周总理即着手会议的准备工作,主持制定了参加会议的方针和策略:多谈亚非共性问题,少谈中国个性问题。

对于可能出现的攻击多做正面申述和说明,避免陷入不同制度的争论。

但会议没开多久,先是伊拉克的发言人,然后是菲律宾,泰国的代表先后起来攻击中国,攻击共产主义。

诬蔑共产主义是一种“新形式的殖民主义”;提出“亚非国家当前面临的问题不是反对殖民主义,而是反对共产主义”,并要与美国联合反对共产主义;指责中国进行“颠覆活动”,要中国代表团表明“对和平共处的诚意。

第七单元现代中国的外交关系

第23课新中国初期的外交

一、课程标准:

了解新中国建立初期的重大外交活动,理解和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义。

二、教材分析:

本课叙述了建国初期新中国在复杂的国际环境中,确定了独立自主的和平外交政策,并在此政策的指导下,积极开展外交活动,同苏联等国家建立了外交关系;同时积极谋求建立新的国际关系,提出了和平共处五项原则,成为解决国与国之间关系的基本准则;并先后派代表参加日内瓦会议和万隆会议,步入世界外交舞台,发挥积极作用。

三、教学目标:

1、知识与能力:

(1)识记:独立自主的外交方针;和平共处五项原则;日内瓦会议;万隆会议。

(2)理解:结合中国近代历史和建国初期的国际环境,理解我国外交政策的制定。

(3)运用:探究新中国独立自主外交与旧中国屈辱外交的根本区别;和平共处五项原则在处理国际关系方面的意义;周恩来总理在万隆会议上提出“求同存异”方针所起的作用。

2、过程与方法:

(1)通过情境再现,历史比较、问题探究、合作交流等途径,培养学生捕捉有效历史信息、语言表达、团结协作的能力。

(2)采用讨论式,启发式教学开展师生双向交流活动。

3、情感态度与价值观:

(1)新中国初期开展的独立自主的和平外交与旧中国屈辱的外交有着本质的区别。

(2)新中国提出了和平共处五项原则,并成为解决国与国之间问题的基本准则。

在日内瓦会议和万隆会议上,我国提出正确的建议,促进了会议的圆满成功,为世界和平做出了巨大贡献。

四、教学重点、难点

1、重点:独立自主的外交方针;和平共处五项原则提出的意义。

2、难点:建国初期制定外交方针的依据。

五、教学设计

1、教学思路设计

本节课以三个主题探究来引导学生进行自主学习、探究性学习,突出学生在教学过程中的主体地位,通过有计划、有组织的课前预习、课中质疑答疑等形式,实现师生教与学的有机互动,培养学生的分析、思考及实践能力。

同时注重史料的运用,帮助学生形成论从史出,以史为证的历史思维能力。

2、教学方法设计

灵活采取多种教学方法,创设历史学习情境与启发式教学相结合,讨论法与讲述法相结合,探究式学习与接受式学习相结合。

创设课堂思维情境、学生合作探究、教师点拨引导学生掌握新中国初期外交政策和外交成就。

3、教学情境设计

通过多媒体来演示图片、视频等基本的历史素材,创设历史思维情境,形成探究核心,引导学生深入思考,形成学生对历史知识的深刻理解,增强教学效果。

4、学生评价设计

(1)通过巩固练习考查学生对基础知识的掌握和运用情况。

(2)通过课堂提问、讨论、争鸣和模拟场景等来考查学生收集处理历史资料能力、语言表达能力和历史思维能力。

六、教学过程

[情境导入]播放视频,提出问题:外交是国家政治生活中的重要内容,旧中国的外交是怎样的?[单元结构]现代中国的对外关系

1、新中国初期的外交——建国到20世纪50年代中期的外交政策及成就

2、打开外交新局面——20世纪70年代中国外交的重大突破

3、改革开放以来的外交——20世纪80年代以来对外交政策的调整和完善

[探究主题]

主题探究一:建国初期外交形势(背景)

主题探究二:建国初期外交基本方针

主题探究三:建国初期外交成就

主题探究一:建国初期的外交形势

[讨论分析]战后国际形势的突出特点什么?分析新中国外交的有利形势、不利形势)

一、背景:建国初期的外交形势

突出特点:两大阵营的对立和斗争

有利形势:①资本主义被削弱

②社会主义越出一国范围,形成世界体系。

③亚非拉民族解放运动高涨

不利形势:帝国主义国家对新中国充满敌意,美国对新中国进行封锁、孤立、包围

主题探究二:独立自主的和平外交方针

[史料分析]思考:新中国外交的基本方针是什么?建国初期的外交政策中有何表现?

二、方针:独立自主的和平外交方针

[阅读分析]新中国独立自主的和平外交方针表现(含义和意义)

内容含义意义

“另起炉灶”不承认旧的屈辱外交关系,另

建新的平等外交关系改变半殖民地的地位,在国际交往中独立自主

“打扫干净屋子再请客”先消除帝国主义一切特权,再

考虑建交巩固新中国的独立与主权,奠定平等互利外交关系基础

“一边倒”倒向社会主义阵营一边在国际交往中不致处于孤立

地位

[百家争鸣]两极格局下,不是站在资本主义阵营一边,就是站在社会主义阵营一边,很难“置身事外”。

以下观点,你支持哪一观点?请说明理由。

观点一:在两极格局下,应实行一边倒,倒向以美国为首的资本主义阵营

观点二:在两极格局下,应实行一边倒,倒向以苏联为首的社会主义阵营

观点三:中国奉行独立自主外交,中国应走中间路线,不应倒向美苏为主导的任一阵营。

“一边倒”是历史的必然选择

①为了保障人民革命胜利成果,捍卫和平,维护独立与主权。

②为了摆脱外交孤立局面。

③中国即将步入社会主义。

④美国企图把新中国扼杀在摇篮中,而苏联则对中国给予了大力支持和援助。

既要“独立自主”又“一边倒”岂不矛盾?

“一边倒”以“独立自主”为前提,绝不是盲目地顺从苏联,二者并不矛盾。

主题探究三:建国初期的外交成就

[阅读归纳]新中国成立初期开展了哪些外交活动?取得了哪些突出的外交成就?

[情境创设]视频播放:中苏建交

1.新中国第一次建交热潮(1949—1950)新中国与苏联等17国建交

《中苏友好同盟互助条约》签署

特点:主要是社会主义国家,一边倒外交方针发挥了重要作用

2.和平共处五项原则提出(1953—1954)

目标:发展同邻国及新兴民族独立国家的友好关系

过程:1953年会见印度代表团时首次提出,1954年在中印、中缅联合声明中再次提出内容:互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠、和平共处互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处[史料分析]分析意义

意义:①在国际上产生深远影响,成为解决国与国之间问题的基本准则

②标志着新中国外交的成熟

3. 参加日内瓦国际会议(1954)

背景:朝鲜停战,美继续盘踞台湾海峡,企图在印度支那地区威胁中国

目的:和平解决朝鲜和印度支那问题

表现:提出合理建议,推动会议达成《关于恢复印度支那和平的日内瓦协议》

意义:①新中国首次以世界五大国地位参加的国际会议②提高了中国的国际声誉4. 参加亚非万隆会议(1955)

[场景再现]

历史短剧:万隆会议采访录

场景:万隆会议会场外

角色:周恩来(新中国外交部长)

某记者

背景:亚洲、非洲民族解放运动高涨

目的:讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题

作用:周恩来提出“求同存异”的方针,促进会议取得圆满成功

“求同存异”方针中,“求同”是指什么?“存异”是指什么?

求同:共同的遭遇,共同的任务和要求

存异:政治体制不同,意识形态不同

意义:①加强了中国同亚非各国的联系,有更多的亚非国家同中国建交

②会议形成了亚非人民团结一致,保卫世界和平,增进各国友谊的万隆精神

[本课小结]

新中国成立初期,面对纷繁复杂的国际形势,奉行独立自主的和平外交方针,摆脱了旧中国屈辱的外交地位,维护了国家的主权和尊严。

新中国积极开展外交活动,克服重重困难,取得一系列外交成就。

需要强调的是,独立自主和平外交方针是我国一贯坚持的方针,在不同时期有不同的具体内涵。

当前,中国积极参与国际和平与发展事业,提高了中国的国际地位,塑造了负责任的大国形象。

请坚信,国际外交舞台,有中国,更精彩!

[板书设计]

第七单元现代中国的对外关系

第23课新中国初期的外交

一、建国初期的国际形势:突出特点、有利形势,不利形势

二、独立自主的和平外交方针

1.“另起炉灶”

2.“打扫干净屋子再请客”

3.“一边倒”

三、建国初期的外交成就

1.新中国同苏联等国建立外交关系

2.和平共处五项原则的提出

3.中国代表团参加日内瓦会议

4.中国代表团参加万隆会议

[课堂达标]

[课后延伸]

(1)新中国外交成就展:通过各种渠道搜集与新中国外交成就相关的图片、资料、邮品等,以组为单位举行小型展览会。

(2)历史评论文:《我看新中国初期的外交》,根据自己掌握的信息资料从不同角度进行论述,字数不限。

(注:任选一题)。