无脊椎动物的进化

- 格式:docx

- 大小:12.38 KB

- 文档页数:5

无脊椎动物的消化系统与进化-V1无脊椎动物的消化系统是其生存和繁衍的关键部位,也是其进化过程中的重要组成部分。

在消化过程中,无脊椎动物所取食物的不同种类、大小以及消化策略,对其消化系统的进化、形态特征和功能演化产生了深远影响。

1. 消化系统起源和进化早期的无脊椎动物消化系统大多数是基于口腔围绕口内腔的单一或多个排列的胃。

然而随着进化的逐渐发展,消化系统从单一的口腔到了口和肛门的分化,形成了真正的消化系统。

复杂的消化系统不仅可以消化更多不同种类的食物,还可以更有效地吸收营养物质,为无脊椎动物的生存提供了有效的保障。

2. 消化系统形态和特征无脊椎动物的消化系统具有多样的形态和特征,这与其生态环境和生存策略密切相关。

例如,食草动物的消化系统通常较长,可以充分分解食物中的纤维素和其他淀粉质,而肉食性无脊椎动物的消化系统则较短,可以更快地将消化物排出体外。

此外,部分无脊椎动物的消化系统还具有特殊的器官,如食管腺和肠垫等,这些器官可以帮助其吸收更多的养分。

3. 不同食物类型对消化系统的影响不同种类的食物对无脊椎动物的消化系统和进化产生了深刻影响。

例如,肉食性无脊椎动物进化出了较短的消化系统,以适应消化动物组织。

相反,食草性无脊椎动物的消化系统则更长,以帮助其分解植物纤维素。

此外,腐食性无脊椎动物的消化系统进化出了高效的消化酶,以分解腐烂的有机物。

4. 消化系统的进化意义无脊椎动物的消化系统是其进化过程中的核心组成部分。

随着消化系统的进化,无脊椎动物可以吸收更多种类的食物,并更有效地将其转化为能量和养分。

这不仅有助于无脊椎动物生存和繁殖,还使其更好地适应了各种不同的生态环境和生存策略。

综上所述,无脊椎动物的消化系统与其进化密不可分。

通过对于不同种类食物消化策略的选择和进化,无脊椎动物的消化系统不断进化完善,促进了其生存和繁殖,也让其在动物界中发挥了重要作用。

无脊椎动物进化史1 基本介绍无脊椎动物是背侧没有脊柱的动物,它们是动物的原始形式。

其种类数占动物总种类数的95%。

分布于世界各地,现存约100余万种。

包括原生动物、海绵动物、腔肠动物、扁形动物、原腔动物、环节动物等。

2 进化路线2.1 原生动物草履虫草履虫是一种身体很小,圆筒形的单细胞原生动物。

雌雄同体,寿命很短。

草履虫体内有一对成型的细胞核,即营养核(大核)和生殖核(小核),进行分裂生殖时,小核分裂成新的大核和小核,旧的大核退化消失。

其身体表面包着一层表膜,除了维持草履虫的体型外,还负责内外气体交换,吸收水里的氧气,排出二氧化碳。

膜上密密地长着近万根纤毛,靠纤毛的划动在水中旋转运动。

它身体的一侧有一条凹入的小沟,叫“口沟”,相当于草履虫的“嘴巴”。

口沟内的密长的纤毛摆动时,能把水里的细菌和有机碎屑作为食物摆进口沟,再进入草履虫体内,供其慢慢消化吸收。

残渣由胞肛排出。

草履虫的生殖方式是多种多样的,可分无性、接合、内合、自配、质配等等。

2.2 海绵动物淡水海绵海绵为多细胞生物,体壁没有明确的组织和器官系统,为内外两胚层结构。

海绵为无性生殖,形成芽球。

2.3 腔肠动物水螅水螅身体呈指状,辐射对称。

显微镜观察水螅的纵切面,可看到水螅的体壁是由两层细胞组成的——外胚层和内胚层。

内外胚层之间还有一层没有细胞结构的中胶层。

由体壁围绕成一个空腔,叫做消化腔,消化腔是与口相通的。

若生活条件良好,经常以出芽生殖进行无性繁殖。

若人工改变水温,都能引起水螅卵巢和精巢发育,促使其进行有性繁殖。

2.4 扁形动物涡虫涡虫外胚层形成单层柱状表皮细胞,中胚层形成肌肉层和实质组织。

内胚层形成单层上皮组织。

海产涡虫中许多是原始种类,多肠目涡虫的肠有许多侧枝;无肠目无肠;单肠的肠为一直管。

2.5 原腔动物蛔虫蛔虫体壁由角质层、上皮和肌层构成皮肌囊。

雌雄分体,雌性生殖孔在体前端约1/3处的腹侧中线上,雄性生殖孔与肛门合并称泄孔,自孔中伸出一对交合刺。

无脊椎动物进化规律嘿,朋友们!今天咱来聊聊无脊椎动物的进化规律,这可有意思啦!你想想看,那些小小的无脊椎动物,它们就像是大自然这个大舞台上的一群小精灵,不断地演变着、变化着。

先来说说海绵动物吧,它们就像是最最基础的小角色,结构简单得很呢。

但可别小瞧它们,它们可是进化的起点呀!就好像是刚学走路的小娃娃,虽然摇摇晃晃,但有着无限的潜力。

然后呢,到了腔肠动物,哇哦,它们可比海绵动物厉害一些啦。

那漂亮的水母就是腔肠动物的代表呀,它们就像是学会了一些小技能的孩子,开始有点本事了。

再往后,扁形动物出现啦!它们的身体开始变得有点奇奇怪怪的形状,就好像是青春期的孩子,开始有自己独特的个性了。

环节动物呢,那长长的蚯蚓就是它们的代表呀!它们就像是开始懂得团结力量大的一群小伙伴,身体一节一节的,多有意思。

软体动物可就丰富多啦,各种贝类、乌贼啥的。

它们就像是一群爱臭美的家伙,有着各种各样漂亮的“衣服”和独特的本领。

节肢动物那就更厉害啦!昆虫们到处都是,它们就像是舞台上最耀眼的明星,数量众多,本领高强。

你看那蜜蜂,会采蜜;那蚂蚁,会搬家,多牛啊!无脊椎动物的进化不就像是一场奇妙的冒险吗?从最简单的开始,一步一步地变得越来越复杂,越来越有趣。

这进化规律就像是一个神奇的魔法,把这些小生命变得各不相同。

它们在漫长的岁月里,适应着环境的变化,不断地改变自己。

难道你不觉得这很神奇吗?它们在我们不知道的角落里,悄悄地发生着变化,一代又一代。

我们人类不也是这样吗?从最原始的状态,一点点地发展到现在。

我们和这些无脊椎动物一样,都在努力地适应着这个世界。

所以啊,我们要好好保护这些小生命,它们也是大自然的一部分呀!让它们继续在这个奇妙的进化之路上走下去,给我们带来更多的惊喜和神奇。

总之,无脊椎动物的进化规律就是这么的有趣又神奇,我们要好好珍惜和研究它们呀!。

原始的无脊椎动物,包括腔肠动物、扁形动物、线形动物、软体动物和环节动物等,

这几类动物的结构越来越复杂,但是,它们大都需要生活在有水的环境中.后来发展到了原始的节

肢动物,它们有外骨胳和分节的足,比如昆虫等,对陆地环境的适应能力较强,脱离了水生环境. 地球上最早出来的脊堆动物是古代的鱼类.以后,经过极其漫长的年代,某些鱼类进化成为原始的两栖类,某些两栖类进化成原始的爬行类,某些爬行类又进化成为原始的鸟类和哺乳类.各类

动物的结构逐渐变得复杂,生活环境逐渐由水中到陆地,最终完全适应了陆上生活.

总之,生物的进化历程可以概括为:由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生.。

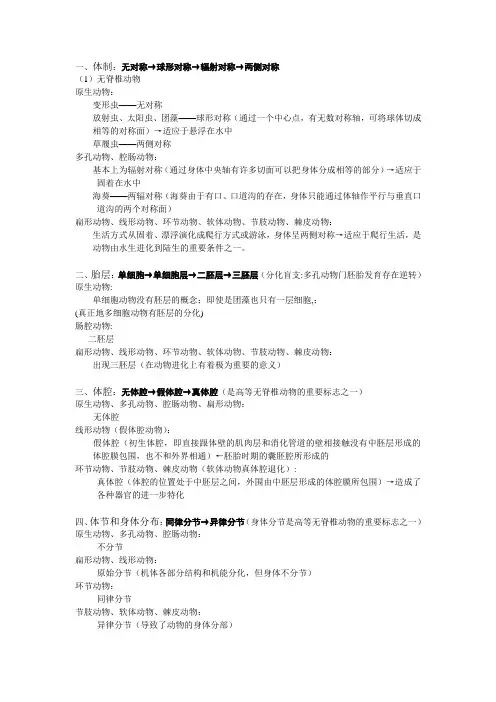

一、体制:无对称→球形对称→辐射对称→两侧对称(1)无脊椎动物原生动物:变形虫——无对称放射虫、太阳虫、团藻——球形对称(通过一个中心点,有无数对称轴,可将球体切成相等的对称面)→适应于悬浮在水中草履虫——两侧对称多孔动物、腔肠动物:基本上为辐射对称(通过身体中央轴有许多切面可以把身体分成相等的部分)→适应于固着在水中海葵——两辐对称(海葵由于有口、口道沟的存在,身体只能通过体轴作平行与垂直口道沟的两个对称面)扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物:生活方式从固着、漂浮演化成爬行方式或游泳,身体呈两侧对称→适应于爬行生活,是动物由水生进化到陆生的重要条件之一。

二、胎层:单细胞→单细胞层→二胚层→三胚层(分化盲支:多孔动物门胚胎发育存在逆转)原生动物:单细胞动物没有胚层的概念;即使是团藻也只有一层细胞,;(真正地多细胞动物有胚层的分化)肠腔动物:二胚层扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物:出现三胚层(在动物进化上有着极为重要的意义)三、体腔:无体腔→假体腔→真体腔(是高等无脊椎动物的重要标志之一)原生动物、多孔动物、腔肠动物、扁形动物:无体腔线形动物(假体腔动物):假体腔(初生体腔,即直接跟体壁的肌肉层和消化管道的壁相接触没有中胚层形成的体腔膜包围,也不和外界相通)←胚胎时期的囊胚腔所形成的环节动物、节肢动物、棘皮动物(软体动物真体腔退化):真体腔(体腔的位置处于中胚层之间,外围由中胚层形成的体腔膜所包围)→造成了各种器官的进一步特化四、体节和身体分布:同律分节→异律分节(身体分节是高等无脊椎动物的重要标志之一)原生动物、多孔动物、腔肠动物:不分节扁形动物、线形动物:原始分节(机体各部分结构和机能分化,但身体不分节)环节动物:同律分节节肢动物、软体动物、棘皮动物:异律分节(导致了动物的身体分部)五、体表和骨骼:细胞膜→细胞外有壳→外有纤毛→有角质层→体外有壳→体外含几丁质原生动物:仅细胞膜(部分植物性鞭毛虫有细胞壁,部分有壳肉足虫具外壳、含角质、石灰质等); 扁形动物:有体表纤毛;线形动物、环节动物:体表有角质层;软体动物:有石灰质壳节肢动物、棘皮动物:有几丁质外壳(骨骼是维持体形的支架,无脊椎动物的骨骼一般由外胚层分化而成,故称外骨骼;但棘皮动物的骨骼是起源于中胚层;软体动物头足类的软骨也是起源于中胚层)六、运动器官和附肢原生动物:鞭毛、伪足和纤毛;多孔动物:鞭毛;腔肠动物:有了原始的肌肉细胞;幼虫以纤毛运动;扁形动物:中胚层形成的肌肉使动物体得以蠕动;体表有纤毛用于运动;寄生种类的幼体有纤毛;线形动物:用体壁纵肌作蛇行运动;环节动物:用肌肉、刚毛和疣足运动;软体动物:用肉质的足作爬行运动;节肢动物:用附肢运动棘皮动物;用腕和管足运动。

无脊椎动物的进化与演变张明月20141641067(内江师范学院;生命科学学院;内江;641112)摘要:无脊椎动物总的演化趋势是由低级到高级,从简单到复杂,从水生到陆生,从分散到集中。

对这个总的趋势,起柱石作用的是无脊椎动物各大系统的演化趋势。

无脊椎动物二十多个门,从进化树上来看,越高等一点的类群,其神经系统越发达;越低级一点的类群,其神经系统就越简单。

消化系统也从不完整进化为完整,然后出现专门的消化腺,今天我们谈论无脊椎动物的进化与演变,主要从神经系统与消化系统两个方面来探究。

关键字:无脊椎动物神经系统消化系统引言:无脊椎只动物在地球上的总数和数量远远多于脊椎动物。

种类多样化,结构也多样化。

换而言之,无脊椎动物的多样性导致了生物的多样性。

由原生动物开始,无脊椎动物经过了细胞数量,形态,受精卵裂,囊胚及原肠胚的形成,中胚层及体腔的形成,胚层的分化。

由单细胞的原生动物开始逐渐发展,出现了腔肠动物,扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物和节肢动物。

实现了生物由简单到复杂、由低等到高等的生物进化。

无脊椎动物神经系统的进化与演变原生动物是真核单细胞动物,是动物界里最原始,最低等的动物,它们的主要特征是身体由单个细胞构成因此也称单细胞动物。

它没有像高等动物那样的器官,系统而是由细胞分化出不同的部分来完成各种生理活动。

如有些种类分化出鞭毛和纤毛完成运动的机能,有些种类分化出胞口,胞咽摄取食物后在体内形成食物泡进行消化,完成营养的机能等。

从腔肠动物起出现了原始的神经系统——神经网。

神经网是动物界里最简单最原始的神经系统,一般认为它基本上是由二极和多极神经的细胞组成。

这些细胞具有形态上的相似突起,相互连接形成一个输送的网,因此称神经网。

有些种类只有一个神经网存在于外胚层的基部,有些种类则有两个神经网分别存在于内,外胚层的基部。

还有些除了内外胚层的神经网外,在中胶层也有神经网,神经细胞之间的连接,经电子显微镜证明,一般是以突触相连接。

鱼无脊椎动物的起源及演化过程鱼,一般被描述为水生脊椎动物,但在鱼类中也有无脊椎动物,比如海参、海星等。

其实,许多无脊椎动物在进化过程中也发展出了类鱼的特征,这让我们思考,鱼、无脊椎动物之间的关系及鱼无脊椎动物的起源和演化过程。

鱼无脊椎动物的共同特征在谈鱼无脊椎动物之间的关系之前,我们先来看看它们之间的共同特征。

首先,它们都生活在水中,并适应了水生环境。

特别是在深海和极端环境下,无脊椎动物和某些鱼类经常是彼此的唯一伙伴。

其次,当我们观察一些鱼类和无脊椎动物的骨骼结构时,会发现它们之间有许多相似之处。

举个例子,海星和鲨鱼的骨骼结构都大量使用了軟骨。

这不仅增加了它们的柔韧性,同时也为它们提供了抗压能力。

或者,我们可以看看一些无脊椎动物的运动方式,例如章鱼和鲨鱼,它们的游动方式也是类似的,都是通过排水来实现。

鱼无脊椎动物的起源鱼和无脊椎动物的起源,可以追溯到距今大约5.5亿年前的寒武纪时期。

在那个时代,许多生物都在经历着快速的演化和进化,这额外的导致了生物多样性的爆发。

同时,也有许多生物向水中生活进化,寻找到了更为安全的生存环境。

这一时期的化石记录给我们提供了很多信息,例如:在晚寒武纪,一些有触手的无脊椎动物已经开始进化成海葵和珊瑚等生物;而在另一个分支上,一些脊椎动物也在向水中进化,进一步形成了早期的鱼类。

鱼无脊椎动物的演化过程随着时间的推移,鱼类和无脊椎动物都在进化过程中探究新的适应性形态。

例如,早期无颌鱼和弹尾鱼已经发展出了游泳的方法。

它们肌肉的运动方式和一些无脊椎动物的运动方式很相似,可以靠肌肉的括缩来推动身体,实现游动。

不过,这种游泳方式还远远不够高效,接着在下颌鱼类到达,它们通过运用尾鳍来加速和改变方向,改进了游泳方式。

与此同时,无脊椎动物也在向水生环境进化,许多动物已经远离肉食,转向吃藻类和微生物,同时采用了各种新的捕食技巧和生存策略。

例如,海星采用了吸管的形式进行摄食,而海胆则通过刺来防御掠食者。

简述动物界演化的历程一、无脊椎动物的演化历程地球上最早的动物是单细胞的原生动物。

多细胞动物是由原始的单细胞动物演变而来的。

一般认为多细胞动物起源于原始的鞭毛虫类,因为它们有许多种类表现出向多细胞状态发展的倾向,如团藻、空球藻等。

低等多细胞动物有多孔动物和腔肠动物。

它们具有内外两胚层。

内胚层是由囊胚细胞内陷或移入形成。

在多孔动物,内胚层围的原肠腔不具有消化能力,只有细胞内消化,被认为是进化过程的侧生动物;而在腔肠动物,原肠腔即消化循环腔,原肠胚的开口则成为将来的口。

腔肠、扁形、原腔、环节、软体、节肢动物等各门动物都为原口动物。

扁形动物是无体腔的三胚层动物,环节动物、软体动物在个体发育上都有担轮幼虫期,被认为是由原始的担轮动物祖先演变而来的。

节肢动物和环节动物有许多共同特点,如相似的体形,两侧对称,分节现象,链状神经系统,因此节肢动物被认为是由古代的环节动物演变而来的。

在棘皮动物、半索动物和脊索动物,它们的口是在原口的相对的一端发生的,原口封闭为肛门,而在相对的一端发生口,故称为后口动物。

后口动物中棘皮动物虽体呈辐射对称,但幼体是两侧对称的,这说明其祖先仍然是两侧对称的动物。

棘皮动物的幼虫和半索动物的幼虫很相似,这说明两者的亲缘关系。

二、脊椎动物的演化从进化的过程和规律看,脊椎动物应该是从无脊椎动物演化而来的,其间一定具有许多中间类型的阶段。

由于无脊椎动物没有坚硬的骨骼,所以只有从比较解剖学和比较胚胎学方面的材料来寻找演化的线索。

脊椎动物个体发育过程中具有脊索、咽腮裂和背神经管,因此脊椎动物与原索动物有着共同的祖先,即原始无头类,推测可能发生在寒武纪。

原始无头类演化出前端具有脑、感官和头骨的原始有头类,即成为脊椎动物的祖先。

而尾索动物和头索动物可能是原始无头的两个特化分支。

脊椎动物的演化可以分为三个阶段:水中的演化;从水中到陆地的演化——两栖类、爬行类的演化;鸟类和哺乳类的演化。

(一)鱼类的起源和演化原始有头类可分为两支:一支比较原始,无上下颌,如出现于古生代奥陶纪的甲胄鱼,兴盛于志留纪和泥盆纪,它们的身体外被笨重的骨甲,由于不能很好地适应,不久就被淘汰。

演变从无脊椎动物到脊椎动物的进化历程演变从无脊椎动物到脊椎动物的进化历程是生物学领域中备受关注的一个话题。

在数亿年的演化过程中,生命从最早的单细胞有机体发展为了拥有脊椎的复杂生物群体。

本文将探讨这一进化历程的主要阶段,以及对于生命多样性产生重要影响的因素。

1. 早期生命的诞生与无脊椎动物的出现早期地球环境中,单细胞有机体通过化学反应逐渐形成。

这些最早的生命形式经过演化分化出复杂的有机体,同时也出现了最初的无脊椎动物。

无脊椎动物的外骨骼和软体部分使其能够适应不同的栖息地和生活方式。

2. 脊椎的起源与进化在无脊椎动物的基础上,脊椎动物逐渐发展出特殊的特征,如脊柱和脊髓。

这为它们提供了更强大的保护和运动能力。

脊椎动物的进化主要分为两大类,即软骨鱼类和硬骨鱼类。

2.1 软骨鱼类的演化软骨鱼类是最早出现的脊椎动物,它们拥有软骨而非硬骨骼。

这类动物拥有一张张吸盘状的嘴,用于捕食和进食。

此外,它们通过磁感应来感知方向并进行导航。

2.2 硬骨鱼类的演化硬骨鱼类的出现标志着脊椎动物的重要进化阶段。

它们与软骨鱼类相比,拥有更为坚硬的骨骼结构,提供了更好的保护和支持。

硬骨鱼类进一步分化成两类:辐鳍鱼和肺鳍鱼。

2.2.1 辐鳍鱼的演化辐鳍鱼是硬骨鱼类中的一支,其特征是背部和尾部的鳍有骨质支架支撑。

这使得它们能够在水中更为灵活地游动,甚至进行远距离迁徙。

2.2.2 肺鳍鱼的演化在陆地环境的适应压力下,一些辐鳍鱼特化为肺鳍鱼,获得了肺部结构。

这项进化创新使它们能够在水中呼吸空气,从而进一步探索陆地生存的可能性。

3. 从水生到陆生的过渡陆地环境相较于水环境来说更为复杂和多变。

进化逐渐推动一些脊椎动物从水生环境向陆地环境过渡。

这一过程中,动物通过多种适应性特征,如四肢的发展和皮肤的改变,实现了有效的陆地运动和水分控制。

4. 脊椎动物的多样性爆发随着时间的推移,脊椎动物逐渐发展出了丰富多样的形态和生态。

不同的物种在结构、生活习性、饮食等方面的差异迅速扩大。

一、体制:无对称→球形对称→辐射对称→两侧对称

(1)无脊椎动物

原生动物:

变形虫——无对称

放射虫、太阳虫、团藻——球形对称(通过一个中心点,有无数对称轴,可将球体切成

相等的对称面)→适应于悬浮在水中

草履虫——两侧对称

多孔动物、腔肠动物:

基本上为辐射对称(通过身体中央轴有许多切面可以把身体分成相等的部分)→适应于固着在水中

海葵——两辐对称(海葵由于有口、口道沟的存在,身体只能通过体轴作平行与垂直口道沟的两个对称面)

扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物:

生活方式从固着、漂浮演化成爬行方式或游泳,身体呈两侧对称→适应于爬行生活,是动物由水生进化到陆生的重要条件之一。

二、胎层:单细胞→单细胞层→二胚层→三胚层(分化盲支:多孔动物门胚胎发育存在逆转)原生动物 :

单细胞动物没有胚层的概念;即使是团藻也只有一层细胞, ;

(真正地多细胞动物有胚层的分化)

肠腔动物 :

二胚层

扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物:

出现三胚层(在动物进化上有着极为重要的意义)

三、体腔:无体腔→假体腔→真体腔(是高等无脊椎动物的重要标志之一)

原生动物、多孔动物、腔肠动物、扁形动物:

无体腔

线形动物(假体腔动物):

假体腔(初生体腔,即直接跟体壁的肌肉层和消化管道的壁相接触没有中胚层形成的

体腔膜包围,也不和外界相通)←胚胎时期的囊胚腔所形成的

环节动物、节肢动物、棘皮动物(软体动物真体腔退化):

真体腔(体腔的位置处于中胚层之间,外围由中胚层形成的体腔膜所包围)→造成了

各种器官的进一步特化

四、体节和身体分布:同律分节→异律分节(身体分节是高等无脊椎动物的重要标志之一)

原生动物、多孔动物、腔肠动物:

不分节

扁形动物、线形动物:

原始分节(机体各部分结构和机能分化,但身体不分节)

环节动物:

同律分节

节肢动物、软体动物、棘皮动物:

异律分节(导致了动物的身体分部)

五、体表和骨骼:细胞膜→细胞外有壳→外有纤毛→有角质层→体外有壳→体外含几丁质

原生动物:

仅细胞膜(部分植物性鞭毛虫有细胞壁,部分有壳肉足虫具外壳、含角质、石灰质等 ); 扁形动物:

有体表纤毛;

线形动物、环节动物:

体表有角质层;

软体动物:

有石灰质壳

节肢动物、棘皮动物:

有几丁质外壳

(骨骼是维持体形的支架,无脊椎动物的骨骼一般由外胚层分化而成,故称外骨骼;但棘皮动物的骨骼是起源于中胚层;软体动物头足类的软骨也是起源于中胚层)

六、运动器官和附肢

原生动物:

鞭毛、伪足和纤毛;

多孔动物:

鞭毛;

腔肠动物:

有了原始的肌肉细胞;幼虫以纤毛运动;

扁形动物:

中胚层形成的肌肉使动物体得以蠕动;体表有纤毛用于运动;寄生种类的幼体有纤毛;

线形动物:

用体壁纵肌作蛇行运动;

环节动物:

用肌肉、刚毛和疣足运动;

软体动物:

用肉质的足作爬行运动;

节肢动物:

用附肢运动

棘皮动物 ;

用腕和管足运动。

七、消化系统:胞内消化→胞外消化

原生动物:

只有胞内消化,可用伪足或胞口摄食,另外还可植食和腐食性;

多孔动物:

胞内消化;

腔肠动物:

开始有了消化管;胞内(主)和胞外消化;但无肛门

扁形动物:

胞外消化,但消化管是不完全的;

线形动物 ;

出现了完全的消化管,并且有了分化;

软体动物 ;

胞外消化,消化管内消化

环节动物、节肢动物棘皮动物:

由于真体腔的出现,消化管更加复杂和分化,同时有了消化腺

八、呼吸系统

原生动物、多孔动物、腔肠动物:

无呼吸和排泄系统,呼吸作用通过体表完成的;

扁形动物和线形动物:

无呼吸系统,呼吸也是体表进行的(寄生种类为厌氧呼吸)

环节动物:

呼吸可通过体表和疣足进行;

软体动物:

呼吸通过体壁突起的鳃和外套膜进行;

节肢动物:

呼吸器官包括鳃 (虾 ) 、书鳃 (鲎 )、书肺 ( 蜘蛛 )、气管 (昆虫 )、气管鳃 (幼虫 ) 以及体表;

棘皮动物:

呼吸是通过管足和皮腮完成

九、排泄系统

原生动物、多孔动物、腔肠动物;

排泄活动是借体表完成的(原生动物还可通过伸缩泡进行排泄)

扁形动物和线形动物:

排泄系统为外胚层内陷形成的原肾(扁形动物的排泄系统为焰细胞,线虫动物则是原肾

管)

环节动物:

排泄系统是由外胚层和中胚层共同组成的混合型的后肾管(两端开口,开口于体腔的为肾口,另一端为肾孔);

软体动物:

排泄系统是中胚层的后肾;

节肢动物:

排泄系统有两类,一是体腔管演化而来的肾管,一是马氏管;

棘皮动物:

排泄是通过管足和皮腮完成。

十、循环系统(环节动物之前的各门类没有专门的循环系统)

原生动物:

细胞质流动起到循环的作用

多孔动物、腔肠动物和扁形动物

通过消化循环腔起着循环的作用

线形动物:

原体腔有输送养料的功能

环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物:

真体腔的出现产生了血管,有真正的循环系统(从环节动物开始);出现了血管、心脏、血液。

(除环节动物中的大部分为闭管系统外,其他的高等无脊椎动物的循环系统均为

开管式)

十一、神经系统与感觉器官:网状→梯状→链状

原生动物:

没有神经系统,仅纤毛虫有纤维系统联系,起着感觉传递的作用

原生动物的感觉胞器为眼点或鞭毛或纤毛等;

多孔动物:

无神经系统,借原生质来传递刺激;

腔肠动物 ;

神经系统为网状

有的腔肠动物具感觉细胞和触手

扁形动物、线形动物:

神经系统为梯形;

环节动物、节肢动物:、

神经系统为链式;

节肢动物有的具复眼

软体动物:

链状,神经系统含 4 对神经节和神经索;头足类的神经系统是无脊椎动物中最高级的;有

的软体动物具眼和触手 (角 )

棘皮动物:

链状,神经系统有 3 套,分为下、外和内系统。

十二、生殖和发育

(1)原生动物:

生殖有无性的二分裂、出芽和复分裂;部分种类有有性生殖和世代交替;

海绵动物、腔肠动物:

生殖有出芽和有性生殖;同时,腔肠动物有世代交替;腔肠动物的生殖腺由外胚

层产生;

扁形动物:

生殖腺由中胚层产生,雌雄同体;

线形动物:

多为雌雄异体,生殖腺与生殖管相连;

环节动物、节肢动物、软体动物、棘皮动物:

生殖腺均由体腔上皮产生

(2)除原生动物外,后生动物中卵生的无脊椎动物,一般分为胚胎发育和胚后发育;

卵裂:受精和卵裂是胚胎发育的连续过程;卵裂方式有:

头足类、蝎目为盘裂;

多数节肢动物为表裂;

扁形、纽形、环节、软体的卵裂为螺旋式卵裂;

多孔、腔肠、毛颚、棘皮动物等以辐射卵裂为主;

其他动物均为全裂;

胚后发育:直接发育和间接发育

间接发育的不同类群的幼虫期:

海绵动物(两囊幼虫)、腔肠动物(浮浪幼虫)、扁形动物(牟勒氏幼虫)、环节动

物、软体动物的头、腹足类(担轮幼虫)、软体动物的海产种类(面盘幼虫)、河蚌

(钩介幼虫)、节肢动物甲壳类(无节幼虫)、棘皮动物(羽腕幼虫)、半索动物

(柱头幼虫)、昆虫(多种幼虫)。

(3)原口动物:

其中胚胎发育中至原肠胚后期,囊胚腔消失,另外形成由内外胚层包围的原肠腔,

即将来的消化腔,其开口称为原口,以此法形成口的动物,叫原口动物。

有:

扁形、环节、软体、节肢动物(多以端细胞法形成中胚层)

后口动物:

棘皮、须腕、毛颚、半索动物门的动物(多以肠体腔法形成中胚层)。