基于区位熵理论的皖江城市带产业结构分析

- 格式:pdf

- 大小:393.47 KB

- 文档页数:6

皖江城市带承接产业转移示范区规划解读一、概述2010年1月,国务院正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。

作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区,皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略的又一重大举措,对于探索中西部地区承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。

皖江城市带区位优势明显,是长三角向中西部地区实施产业转移和辐射的最佳区域,具有产业基础好、要素成本低、配套能力强等综合优势。

安徽省近年来在开发皖江、加快融入泛长三角中做了大量富有成效的工作,积累了宝贵的经验,具备探索科学承接产业转移、为中西部地区提供示范的客观条件。

在产业结构方面,皖江城市带承接产业转移示范区将明确把装备制造业、原材料产业、轻纺产业、高技术产业、现代服务业和现代农业作为重点发展的六大支柱产业,并以现有的产业园区为基础,推动园区的规范、集约、特色化发展,突破行政区划制约,在皖江沿岸适宜开发地区高水平地规划建设承接产业转移的集中区,以适应产业大规模、集群式转移的趋势。

根据《规划》,皖江城市带承接产业转移示范区将依托现有的产业基础,继续发挥区位和资源优势,在空间布局上以沿长江一线为发展轴,以合肥和芜湖两市为"双核",以滁州和宣城两市为"双翼",构筑"一轴双核两翼"产业分布的新格局。

皖江城市带包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市,以及六安市的金安区和舒城县,人口3058万人,2008年国内生产总值5818亿元,区域经济发展水平高,消费潜力巨大。

皖江城市带加工产品的50%以上为长三角配套,汽车、家电等产业所需零部件70%左右来自长三角。

二、皖江城市带化工产业状况皖江城市带化工产业主要分布在安庆、铜陵、巢湖、滁州、合肥等地。

园区有:马鞍山慈湖化工园、巢湖安徽华谊煤化工基地、铜陵循环经济试验园、合肥循环经济园、池州东至香隅化工产业园。

皖江城市带区域发展条件及对策摘要皖江城市带是由安徽省8座城市及其辖区沿长江安徽段附近分布组成的,是联系东西的纽带,也是安徽省最重要的经济发展“高地”。

通过对皖江城市带的区域界定进行介绍,分析其自然以及经济条件和区域特征,并提出发展对策,以供参考。

关键词皖江城市带;区域界定;发展条件;区域特征;对策随着“中部崛起”这个口号的提出,国家大力发展中部地区的经济,并提出建设中部四大城市带的规划设想,皖江城市带正是其中之一。

皖江城市带有着非常突出的优势,是安徽乃至中部地区重点发展对象,在各方努力下,近几年发展迅速,城市面貌改善,经济发展迅猛。

但是,由于经济基础较薄弱,产业结构不合理,城市带一体化建设缓慢等原因,导致皖江城市带发展并未达到其原来发展的初衷,较其他3个城市带,皖江城市带在不少方面已经排名靠后。

1皖江城市带区域界定长江通过安徽,这段在安徽境内400 km的水域称为皖江。

皖江城市带位于长江中下游,沿着皖江分布着马鞍山、芜湖、铜陵、宣城、巢湖、滁州、池州、安庆8座城市及其他县市形成皖江城市带。

皖江城市带是我国中部四大城市带之一,地理条件优越,是安徽最重要的经济发展地之一,是沟通东西的重要通道[1]。

2皖江城市带区域发展条件2.1自然条件皖江地区其主体为大别山区的南麓,山地岗丘逶迤曲折,丘波起伏,岗冲相间。

长江两岸和巢湖周围地势低平,属于著名的长江中下游平原。

地处暖温带向亚热带过渡的气候带,季风明显,四季分明,气候温和,雨量适中。

皖江地区背靠物产资源丰富的大别山,依山襟水,其中长江是沟通华东和华中的重要通道,内河水运发达,通航条件良好,拥有400 km以上的内河航道。

沿岸土壤肥沃,粮食与经济作物产量大,沿岸各城市基本上都为国家重要的商品粮基地。

2.2社会经济条件皖江城市带具有联系东、西部的区位优势。

其面临着长江,紧邻南京、武汉这两座特大城市,是承接长三角地区产业转移的良好平台。

皖江城市带的经济基础较好,城市化水平高,人均GDP、人均可支配收入等重要指标均高于全省平均水平。

皖江城市群产业现状分析及发展战略摘要:皖江城市带是实施促进中部地区崛起战略的重点开发区域,是泛长三角地区的重要组成部分,是长江三角洲地区产业向中西部地区转移和辐射最接近的地区。

本文对皖江城市群内部产业结构进行现状分析,运用多种分析方法,最后提一些自己个人的意见,并结合相关分析图纸。

关键词:皖江城市带产业结构分析1.皖江城市带简介皖江城市带规划范围为安徽省长江流域,包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市全境和六安市金安区、舒城县,共59个县(市、区),辐射安徽全省,与长三角地区对接。

2008年规划区年末总人口3058万人,地区生产总值5818 亿元,分别占安徽省的45%和66%。

皖江城市带承东启西、连南接北,区域内长江黄金水道、快速铁路、高速公路等综合交通体系比较完善,区位优势明显;与长三角地区山水相连、人缘相亲、文化相近,产业分工互补,合作基础较好;自主创新特色鲜明,产业基础良好,配套能力较强;矿产、土地、水、劳动力资源丰富,长江岸线条件优越,承载空间较大;综合商务成本低,生态环境优良,宜业宜居。

2.经济现状2.1经济总量皖江城市群经济快速增长,总体经济实力不断增强。

2009年,皖江城市GDP增加到6044.7亿元,人均GDP为16448元。

但如把皖江城市群放在中部崛起的大背景下来考察,会发现其显得势单力薄,整体实力不强,人均GDP为中原四个群的最低。

2009年,皖江城市群GDP总量、财政收入、固定资产投资与其它三个中部城市群相比,其综合实力水平均偏低,更不要说与长三角发达地区相提并论。

2.2经济产业结构分别对2009年皖江城市带各个城市的一、二、三产业比重进行汇总,可以发现皖江城市群经济结构存在以下特点:一、类型产业分工明显,主要包括铜陵(67.9%),马鞍山(66.5%)和芜湖(62.5%);第二产业占GDP比重均显著高于第三产业占GDP得比重;第一产业占GDP的比重却非常少,分别为2.6%,3.9%,4.7%;第二产业占绝对主导地位,属于典型的工业城市。

基于区位熵的我国中部省域第三产业发展分析作者:张娟来源:《商业经济研究》2018年第24期内容摘要:安徽省是我国中部地区具有代表性的省份之一。

本文利用区位熵计算公式,运用2005-2016年安徽及中国统计年鉴的数据,统计出安徽省第三产业内各产业的区位熵值,从总体上对发展现状及第三产业内的四个层次作了较为系统的分析并提出中部省域第三产业发展的对策建议。

关键词:中部省域; ;第三产业; ;区位熵值分析; ;发展对策第三产业的发展水平在较大程度上标志着一个地区的现代化程度。

安徽省地处我国中东部地区,是一个农业大省,第一产业占全省GDP比重一直较大。

经过改革开放四十年,安徽省经济得到了长足发展,2017年安徽省的GDP达到27518.7亿元,在全国排名第十三位,其中第三产业增加值为11420.4亿元,在全国排名第十五位,说明安徽省的第三产业发展缓于总体经济发展。

这对于实施安徽省中部崛起战略、实现安徽省产业结构的升级、进一步优化安徽省产业结构是不利的。

文献综述对于第三产业的发展国内外一直都非常重视,近几年对于安徽省第三产业发展的研究也较多。

丁玉玺(2007)对安徽省第三产业内部结构演进趋势作了研究,发现安徽省第三产业中第一层次得到了较大发展,第二层次呈理性增长趋势,第三层次将成为促进安徽经济发展的主要力量,第四层次可以为安徽省经济发展保驾护航;汪高元(2007)对安徽省第三产业分析发现:安徽省第三产业整体发展水平偏低,产业结构升级进程缓慢且第三产业比重小,对GDP 贡献低且管理机制不顺,市场化程度较低等问题;宫涛(2009)通过对安徽省第三产业的区位熵进行分析,指出安徽省第三产业中交通、运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,房地产业是其中优势产业,其余是属于劣势产业;王俊峰、李振伟(2010)对安徽省第三产业发展现状进行了分析,认为安徽省第三产业内部结构需要优化、新兴产业发展滞后;邓祖兵(2010)利用1997-2007年数据,采用偏离份额分析法对安徽省第三产业中各个行业的竞争力状况进行分析,认为住宿餐饮业竞争力下降、房地产竞争力较弱、批发零售业竞争力明显;卫冬冬、王文韬、王翰博(2012)实证分析了安徽省第三产业内部结构变动影响因素,发现第三产业发展与工业化水平、城市化水平和政府支出规模有关;居民收入水平和固定资产投资规模、劳动力供给、科学文化水平以及居民素质有关,固定资产投资、劳动力供给、城市化水平和政府支出规模有关。

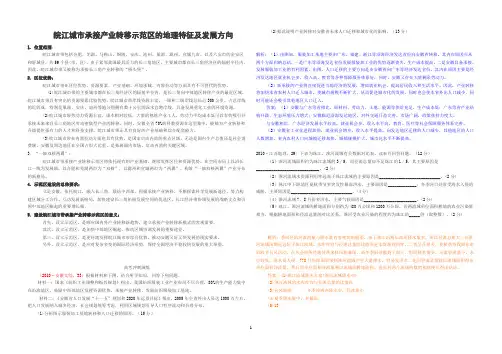

皖江城市承接产业转移示范区的地理特征及发展方向1.位置范围:皖江城市带包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市,以及六安市的金安区和舒城县,共59个县(市、区)。

由于紧邻我国最具活力的长三角地区,主要城市都在长三角经济区的辐射半径内,因此,皖江城市带又被称为承接长三角产业转移的“桥头堡”。

2.区位优势:皖江城市带在区位优势、资源要素、产业基础、环境承载、内需拉动等方面具有不可替代的优势。

(1)皖江城市带的主要城市都在长三角经济区的辐射半径内,是长三角向中部地区转移产业的最近区域。

皖江城市带具有突出的资源要素比较优势。

皖江城市带岸线资源丰富,一级和二级岸线总长近300公里,占总岸线的近四成,特别是巢湖、安庆、池州等地分别拥有数十公里的深水宜港岸线,具备发展重化工业的环境资源。

(2)皖江城市带劳动力资源丰富、成本相对较低。

大量的熟练产业工人,劳动力平均成本低可以有效吸引并承接未来来自长三角地区劳动密集型产业的转移。

同时,安徽全省70%的科教资源在这里集中,能够为产业转移和升级提供强有力的人才和科技支撑。

皖江城市带还具有良好的产业基础和综合配套能力。

(3)皖江城市带在内需拉动方面也具有优势,是国家启动内需的重点区域。

无论是国内生产总值还是社会消费额,安徽及周边地区在全国占很大比重,是拓展国内市场、启动内需的关键区域。

3.“一轴双核两翼”:皖江城市带承接产业转移示范区将依托现有的产业基础,继续发挥区位和资源优势,在空间布局上以沿长江一线为发展轴,以合肥和芜湖两市为“双核”,以滁州和宣城两市为“两翼”,构筑“一轴双核两翼”产业分布的新格局。

4.示范区建设的总体要求:立足安徽,依托皖江,融入长三角,联结中西部,积极承接产业转移,不断探索科学发展新途径,努力构建区域分工合作、互动发展新格局,加快建设长三角拓展发展空间的优选区、长江经济带协调发展的战略支点和引领中部地区崛起的重要增长极。

5.建设皖江城市带承接产业转移示范区的意义:首先,设立示范区,是顺应国内外产业转移新趋势,建立承接产业转移新模式的客观需要。

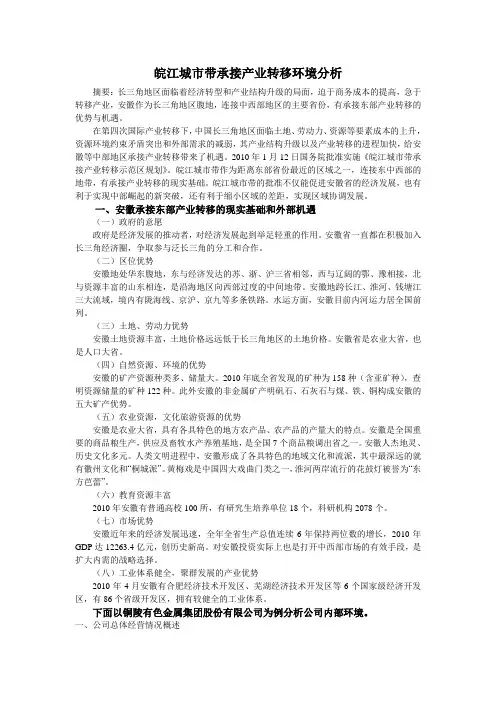

皖江城市带承接产业转移环境分析摘要:长三角地区面临着经济转型和产业结构升级的局面,迫于商务成本的提高,急于转移产业,安徽作为长三角地区腹地,连接中西部地区的主要省份,有承接东部产业转移的优势与机遇。

在第四次国际产业转移下,中国长三角地区面临土地、劳动力、资源等要素成本的上升,资源环境约束矛盾突出和外部需求的减弱,其产业结构升级以及产业转移的进程加快,给安徽等中部地区承接产业转移带来了机遇。

2010年1月12日国务院批准实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》。

皖江城市带作为距离东部省份最近的区域之一,连接东中西部的地带,有承接产业转移的现实基础。

皖江城市带的批准不仅能促进安徽省的经济发展,也有利于实现中部崛起的新突破,还有利于缩小区域的差距,实现区域协调发展。

一、安徽承接东部产业转移的现实基础和外部机遇(一)政府的意愿政府是经济发展的推动者,对经济发展起到举足轻重的作用。

安徽省一直都在积极加入长三角经济圈,争取参与泛长三角的分工和合作。

(二)区位优势安徽地处华东腹地,东与经济发达的苏、浙、沪三省相邻,西与辽阔的鄂、豫相接,北与资源丰富的山东相连,是沿海地区向西部过度的中间地带。

安徽地跨长江、淮河、钱塘江三大流域,境内有陇海线、京沪、京九等多条铁路。

水运方面,安徽目前内河运力居全国前列。

(三)土地、劳动力优势安徽土地资源丰富,土地价格远远低于长三角地区的土地价格。

安徽省是农业大省,也是人口大省。

(四)自然资源、环境的优势安徽的矿产资源种类多、储量大。

2010年底全省发现的矿种为158种(含亚矿种),查明资源储量的矿种122种。

此外安徽的非金属矿产明矾石、石灰石与煤、铁、铜构成安徽的五大矿产优势。

(五)农业资源,文化旅游资源的优势安徽是农业大省,具有各具特色的地方农产品、农产品的产量大的特点。

安徽是全国重要的商品粮生产,供应及畜牧水产养殖基地,是全国7个商品粮调出省之一。

安徽人杰地灵、历史文化多元。

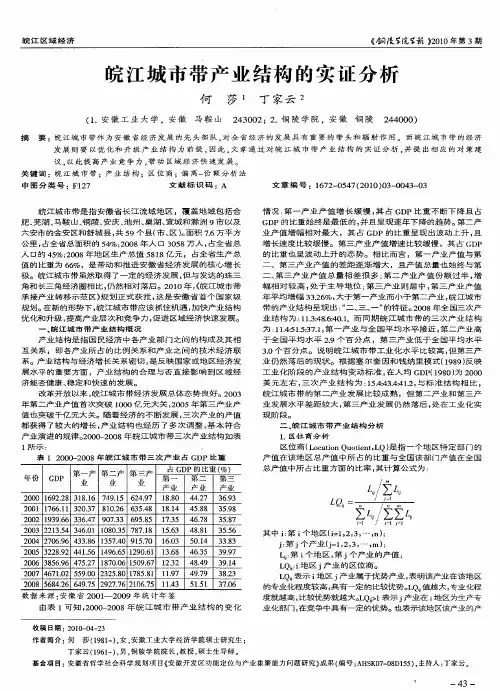

皖江城市带承接产业转移与产业结构升级一、皖江地区产业结构现状(一)产业结构分析现阶段皖江地区的产业结构调整还处于比较低的层次,表现在第二产业占国内生产总值的比重较大。

皖江城市带产业结构变化情况:第一产业占GDP比重不断下降,其比例与其他两大产业相比相对较低,并且呈逐年下降趋势。

第二产业占GDP比重整体呈现上升趋势,但上升速度比较缓慢。

第三产业虽然占GDP比重不断上升,但其上升的趋势不太稳定。

总体来说,第二产业和第三产业逐渐成为皖江地区的主要产业,第一产业与第二、第三产业的差距不断增大。

由此可见,皖江地区工业化水平较高,但对产业结构调整起至关重要的第三产业发展落后。

(二)产业结构特点1、产业结构调整层次低。

第一产业占国内生产总值比重与发达地区相比偏高,产业结构水平不高。

第二产业比重偏高,导致皖江地区第三产业发展滞后。

2、仍处于工业化发展阶段。

皖江地区仍需要继续大力发展第二产业皖并且以发展装备制造业、轻纺产业、原材料产业和高新技术产业为主,重点培育汽车、建材、家电、冶金和石化化工等主导产业。

并以发展主导产业为主,同时加大对第三产业的扶持力度,要充分利用已有产业结构以及区位优势,不断培育新的经济增长点3、总体水平低下,产业结构失衡。

第一产业薄弱,劳动生产率低下,第二产业比重过高而第三产业比重过低,第三产业发展速度缓慢,产业内部发展不均衡,结构不合理,产业布局不合理,地区同构化问题较严重。

二、皖江城市带承接产业转移分析(一)承接产业转移的优势和劣势1、承接产业转移的优势:(1)战略区位优势。

皖江城市带是长三角地区经济辐射直接受益地区,是实施促进中部崛起战略的重点开发区域,在中西部承接产业转移中具有重要的战略地位。

并且皖江地区人口密集、消费需求大,市场广阔是经济发展的关键区域。

(2)产业基础好。

目前皖江地区冶金、、机械设备、电子元器件、化工、汽车、家电、建材、农产品加工等产业发展己有一定基础,产业集聚效益初步显现。

一、运用交通流、信息流、商品流模型分析皖江城市带各城市的城市职能1、交通流分析依据各市客货运输总量统计表显示:合肥客运总量26891万人,旅客周转量2277439万人公里,货运26504万吨,货物周转量6516623万吨公里;芜湖客运总量13438万人,旅客周转量811217万人公里,货运11955万吨,货物周转量2195568万吨公里;马鞍山客运总量5822万人,旅客周转量594297万人公里,货运12239万吨,货物周转量1820634万吨公里;铜陵客运总量9171万人,旅客周转量223888万人公里,货运8856万吨,货物周转量568295万吨公里;安庆市计算客运总量7347万人,旅客周转量566195万人公里,货运20896万吨,货物周转量4516205万吨公里;池州客运总量5679万人,旅客周转量317620万人公里,货运6645万吨,货物周转量928082万吨公里;滁州客运总量10352万人,旅客周转量698232万人公里,货运11405万吨,货物周转量3395950万吨公里;宣城客运总量10700万人,旅客周转量384828万人公里,货运9473万吨,货物周转量1530389万吨公里。

从各城市的火车发车次数,从数量和方向上统计交通流。

2、信息流分析各市邮政业务量统计表市 名 总邮电业务总量(万元) 邮电业务总量(万元) 电信业务总量(万元) 位次 合 肥 3616142 268129 3348013 1 铜 陵 68927 5541 63386 8 马鞍山135587116933402956皖江城市带各城市到各城市的火车发车次数数据统计(2013.9.16统计) 城市合肥市 滁州市 马鞍山市芜湖市 宣城市 铜陵市 池州市 安庆市火车类型快速 空调快速普快 快速 空调快速普快 快速 空调快速普快 快速 空调快速普快 快速 空调快速普快 快速 空调快速普快 快速 空调快速普快 快速 空调快速普快 合肥市 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 181 0 141 0 1 0 0 1 02 13滁州市 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 马鞍山市 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 191 0 131 0 4 0 0 4 0 0 0 0芜湖市1 181 0 5 0 0 191 0 0 0 0 145 0 7 0 0 7 0 0 0 0 宣城市 0 141 0 3 1 0 131 0 145 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0铜陵市 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 池州市 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 7 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 安庆市 2 130 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0芜湖230069 19182 210886 3 滁州221769 10996 212940 4 宣城159695 10472 149223 5 安庆271685 32476 239209 2 池州92469 8548 83920 7 3、商品流分析各市商品进出口总额统计表市名进出口总额(万美元)出口进口位次合肥1230891781974126074 1 铜陵41307451944361130 3 马鞍山41966179366340295 2 芜湖396491270417126074 4 滁州1131528812925023 5 宣城995498545614093 6 安庆8582460045257797 池州2575316362939184、城市职能合肥市,安徽省省会,是全省政治、经济、文化、信息、金融和商贸中心,安徽第一大城市。

论“皖江城市带承接产业转移示范区”的产业发展摘要“皖江城市带承接产业转移示范区”是国家首个以“产业转移”为主题的规划区,是安徽省首个跻身国家战略层面的大型区域规划项目。

其相关研究可以促进安徽省及中部地区甚至全国的发展,具有重要的现实意义。

本文立足于此,介绍区域概况,在分析各方面优势的基础上,探讨本区域的产业发展。

关键词皖江城市带产业优势发展中图分类号:f240 文献标识码:a一、“皖江城市带承接产业转移示范区”的概况2009年1月,国务院正式批准安徽省政府《关于设立皖江城市带承接产业转移示范区积极推进泛长三角区域合作的请示》。

经过近一年的调查、编制、修改,《皖江城市带承接产业转移示范区规划》于2009年底正式出台。

“皖江城市带承接产业转移示范区”是国家首个以“产业转移”为主题的规划区,是安徽省首个跻身国家战略层面的大型区域规划项目。

其主要依托为皖江城市带,即安徽省内长江流域附近地区,包括合肥(省会)、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、巢湖、滁州、宣城九市,以及六安市的金安区和舒城县,共59个县(市、区)。

2008年,该区域面积7.6万平方公里,人口3058万人,国内生产总值5818亿元,分别占安徽省总量的54%、45%和66%。

其政治、经济方面的重要地位由此可见。

二、“皖江城市带承接产业转移示范区”的优势通过对“皖江城市带承接产业转移示范区”的调查和分析,本文认为其优势主要表现在以下几个方面:(一)产业基础。

1、产业部门齐全。

农业方面,安徽省是农业大省,是全国重要的农产品产区,农业基础扎实,现代农业发展潜力巨大;工业方面,皖江城市带已形成包含冶金、汽车及零部件、建材、家电、化工等在内的完整工业体系,拥有马钢、铜陵有色、奇瑞汽车、江淮汽车、安庆石化、海螺水泥等大型工业企业;服务业方面,交通运输、仓储和邮政业、餐饮业、金融业、旅游业、物流业等发展迅速。

2、产业结构较为合理。

2009年,安徽省国内生产总值为10052.9亿,第一、二、三产业产值分别为1495.6亿、4902.8亿、3654.5亿,结构比例为14.9∶48.8∶36.3,增长率分别为5%、16.8%、11.1%。

舒敏(湖南师范大学旅游学院,湖南长沙410081)基于区位熵方法的旅游产业集聚度分析一、引言旅游产业集聚是旅游产业发展必经的过程,是提升地区旅游产业竞争力的重要因素。

关于产业集聚的研究始于19世纪韦伯的著作《工业区位论》。

国外学者率先将产业集聚理论运用到旅游研究领域,S Nordin 等(2003)研究了旅游产业集聚的形成因素,认为旅游产业的竞争力与旅游产业集聚紧密相关[1]。

Kalnins 等(2001)通过研究发现旅游产业集聚有利于企业提高绩效[2]。

国内关于旅游产业集聚研究起步较晚,研究文献数量相对较少,从研究内容看,国内学者主要关注以下两个方面:第一,旅游产业集聚概念、特点及形成机制研究。

冯卫红(2008)提出旅游产业集聚的形成原因是内外驱动力共同作用[3]。

赵华和于静(2016)基于研究数据测算分析了山西省旅游产业集聚度和经济效应[4]。

第二,旅游产业集聚测量、评价及分析。

学者多使用定量方法测算某区域旅游产业集聚度,结合定性分析评价其集聚水平和发展现状。

如史文斌等(2007)使用AHP 法建立了旅游产业集群相关指标模型和评价体系[5]。

邓宏兵等(2007)使用赫希曼-赫佛因德指数法探讨了中国旅游产业的空间集聚问题[6]。

曲景慧(2016)、谢露露等(2018)、邴振华等(2010)、晋秀龙等(2017)分别运用耦合协调模型、空间杜宾模型、产业基尼系数、钻石模型、区位熵方法进行产业集聚效应相关研究[7][8][9][10]。

目前已有许多关于区域合作对长三角四省市旅游产业发展推动效应的研究,但较少关注区域内部旅游产业集聚度时空差异。

因此,本文以安徽省为研究对象,运用区位熵方法,测量安徽省旅游产业集聚度,同时对比分析长三角区域四省市旅游产业集聚差异,对安徽省内16个地市旅游产业集聚现状进行动态研究,以期为后续研究提供理论参考。

二、数据来源与研究方法1.区域概况安徽省位于我国东部地区,濒江近海,拥有深厚的历史文化底蕴与丰富的自然资源。