越战纪念碑剖析

- 格式:ppt

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:62

龙源期刊网

《越战纪念碑》

作者:凌夫

来源:《语文世界(高中版 )》2006年第12期

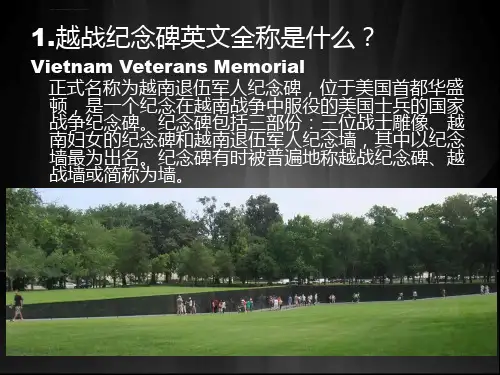

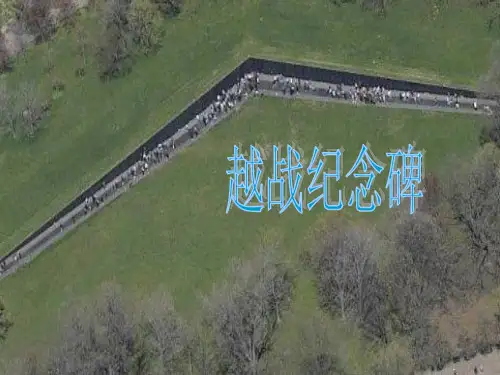

《越战纪念碑》是美国政府为纪念在越南战争中阵亡的美国官兵而修建的,位于华盛顿白宫前的大草坪之中。

纪念碑的设计者林璎(1959~)是华裔美国人。

1980年,年仅21岁的耶鲁大学建筑系学生林璎完成了纪念碑的设计。

1982年11月,纪念碑建成。

《越战纪念碑》没有采用矗立的传统纪念碑方式,而是陷入地下的空间形式:两道均为246.75英尺长的黑色磨光花岗岩石墙,在平面上相交成一个V字形;相交的中轴,距地面约有3米,从中轴逐渐向东、西两端浮升,直到地面消失。

东翼指向华盛顿纪念碑,西翼指向林肯纪念堂。

碑墙上按年代(1959~1975)刻着58132名阵亡和失踪者的名字。

人们沿墙走在慢慢向下的斜坡上,会产生一种哀伤的情绪,在大墙前反思这场失败的战争。

诗人非马在《越战纪念碑》中写道:“一截大理石墙/二十六个字母/便把这么多年轻的名字/嵌入历史//万人冢中/一个踽踽独行的老妪/终于找到了/她的爱子/此刻她正紧闭双眼/用颤悠悠的手指/沿着他冰冷的额头/找那致命的伤口。

”。

从林璎作品中解读场所精神摘要:简要介绍场所和场所精神的理解。

分析林璎作品越战纪念碑的场所营造和场所体验。

对其场所精神进行总结。

结合林璎其他作品解读纪念性空间的场所精神。

关键词:场所;场所精神;纪念性空间1引言林璎女士《交界线》一书中提到“身体在运动中的体验是建筑的重要部分”[1],这和斯蒂文·霍尔强调对建筑的体验和感知是类似的,最终将反映到建筑与场所的关系上。

这种立足于建筑与场地本质的建筑现象学设计理论在斯蒂文·霍尔的建筑实践中大量出现。

基于这一线索,证明林璎的作品也立足于现象学理论基础,追求空间本质意义,进而凸显出不可替代的场所精神,她的作品总是让观者叹服于她对于氛围的营造。

通过对其成名作越战纪念碑和其他作品的分析,在实例中体会场所和场所精神。

2场所与场所精神2.1 场所的理解场所的定义,不仅包含了构成空间的实体,也包含了精神方面的特征。

空间实体构成了场所的外在布局方式,可以从触觉、听觉、嗅觉等直观体会到;场所的精神特征是它制造出的独有的场所氛围,由具有形状、材质、光影、肌理和色彩的实体物质和难以言说的、基于以往人们自身体验所产生的思维联想共同构成。

《说文解字》中也将场解释为“祭祀道也”,可见在我国的早期文化中,对场所的定义就赋予了一定程度的精神含义。

2.2 场所精神的理解场所精神的概念在1979年由著名挪威城市建筑学家诺伯格·舒尔茨提出,是建筑现象学说的核心。

事实上,东方哲学中早有对场所精神的表达,例如贯穿中国建筑史的天人合一的设计理念,就是追求建筑与环境交融,强调营造意境。

诺伯格·舒尔茨将场所精神的产生归结为对外的方向感和对内的认同感。

方向感强调的是明确自己与场所的关系,使自己不至于在场所中迷失,例如城市建设。

认同感则是人对场所的心理适应和情感依附,产生原因可以是生活方式、地域文化、信仰记忆等等,例如人对城市的依赖感。

场所精神对于建筑的意义,是让它不再是一个空间,穿插的体块,而是一种富有意义的、能给人提供特定氛围的精神场所。

越战纪念碑设计理念越战是20世纪最具有震撼力的战争之一,对世界政治、经济、军事格局产生了深远的影响。

为了纪念这场战争,让后人铭记历史、珍视和平,越战纪念碑的建设具有重要的意义。

设计一座越战纪念碑,需要在表达悼念和纪念的传达深刻的历史教育,促使人们反思战争的严重性和和平的珍贵。

下面将就越战纪念碑的设计理念展开阐述。

越战纪念碑的设计应当尊重历史和尊重生命。

越战是一场具有极大人道主义意义的战争,数以百万计的人因此丧生,家庭破碎,生灵涂炭。

设计者应当通过纪念碑的形式、材料、构建方式等方面体现对这段历史的敬意,以及对逝去生命的哀悼之情。

在设计理念上要注重对越战期间的各方人民的尊重,呼吁和平与理解,削减对战争的美化或歪曲。

越战纪念碑的设计应当展现战争的残酷性和苦难,传递反战和和平的主题。

设计者可以通过建筑布局、雕塑造型、图文信息等方式,呈现出战争带来的破坏和伤痛,以此引发观众的共鸣和反思。

把和平的理念融入设计中,让人们深刻认识战争的灾难性,珍惜和平,倡导对话和合作,向世人传递反战、反暴力、爱与和平的理念。

越战纪念碑的设计应当融入越战时期的历史元素与文化符号。

设计者可以在纪念碑的布局、装饰、文字、雕塑等方面融入越战当时的历史文化元素,使其能够真实地反映当时的历史背景和文化风貌。

通过这些历史元素和文化符号,可以使人们更好地理解越战的历史脉络和文化内涵,感受到这场战争对越南和美国以及全球的影响,增进对历史的认知和理解。

越战纪念碑的设计应当引导观众积极反思和传递和平的力量。

设计者可以通过文字、音像资料、互动式展示等方式,引导观众深入了解战争的意义和后果,唤起人们对和平的追求和珍惜。

设计要融入现代科技手段,使纪念碑更具互动性和教育性,让观众能够深刻理解和认识越战这段历史,感受到和平的伟大,激发对和平的向往和责任感。

越战纪念碑的设计理念应当尊重历史、传递和平、融入文化、引导反思,使其成为一个展现历史真实、反映人性悲剧、引领和平向往的纪念性建筑。

越战纪念碑设计理念越战纪念碑是一座旨在纪念越南战争中牺牲的美国军人和其他战争受害者的纪念碑。

设计一座越战纪念碑需要考虑到历史和情感的复杂性,对于这样一段曾经引起深刻分歧和伤痛的历史事件,我们需要以尊重和理解的态度来设计这座纪念碑。

设计理念应该强调和平与和解。

越南战争给美国和越南带来了巨大的伤痛,无论是在军事上还是在民众生活中。

越战纪念碑的设计应该反映出对和平的追求,呼吁人们珍惜和平、避免战争。

这可以通过纪念碑的整体形状来表现,比如采用和谐的曲线和结构,来传达出和平与和解的理念。

设计理念应该尊重所有参与者。

越战纪念碑应该不仅仅是美国军人的纪念碑,还应该尊重所有在这场战争中受到伤害和影响的人们,包括越南军民和其他相关国家的人。

在设计中应该考虑到所有参与者的感受,不偏袒任何一方,以尊重不同的历史记忆和观点。

设计理念应该展现出对生命的尊重。

无论是在战场上牺牲的军人,还是在战争中丧生的普通人,他们的生命都是宝贵的。

越战纪念碑的设计应该能够表达对生命的尊重和对逝者的哀思,这可以通过雕塑、景观和陈列等方式来实现。

设计理念还应该具有纪念和教育的功能。

越战纪念碑不仅仅是为了纪念逝者,还应该有向公众宣传历史和反思战争的功能。

设计理念可以包括一些展示越战历史和相关信息的空间,为观众提供一个学习、思考和纪念的场所。

设计理念还应该考虑到纪念碑的长期保存和维护。

作为一座纪念碑,它需要能够长久地保存下去,为后人所铭记。

在设计中需要考虑到材料的选择、结构的稳固性以及后期的维护工作,确保纪念碑能够持久而不朽。

越战纪念碑的设计理念应该以和平、尊重、纪念和教育为核心,通过设计来表达对历史和逝者的追忆,以及对和平和未来的祈愿。

这样一座纪念碑将成为人们缅怀历史、反思战争、珍爱和平的场所,传承着永恒的价值观念。

越战纪念碑设计理念越战纪念碑的设计理念是为了凝聚人们对越南战争的反思和祈愿,以及对那段历史时期的深刻思考和探索。

越战是20世纪中期一场具有深远影响的战争,不仅影响了越南和美国,也深刻影响了国际社会。

越战纪念碑的设计理念旨在通过建筑、雕塑、景观等多种元素,向人们展示对这段历史的尊重和怀念,同时提供一个让人们反思、思考和表达情感的空间。

越战纪念碑的设计需要体现出对战争受害者的怀念和尊重。

在设计中,可以采用适当的雕塑和建筑元素,来表达对战争中牺牲者和受难者的哀思和怀念。

可以通过柔和的灯光和音乐氛围等手段,营造出庄严肃穆的氛围,让人们在这里能够感受到对逝者的无尽怀念和悼念之情。

越战纪念碑的设计也需要反映出对和平的追求和对战争的深刻反思。

可以在纪念碑周围布置一些有意义的文字和图案,来传达对和平的向往和对战争的深刻反思。

可以通过引入一些富有艺术感的雕塑和装饰元素,来表达对和平、和谐和美好未来的向往和期许。

让人们在这里能够感受到对战争的深刻反思,以及对和平和美好未来的追求。

越战纪念碑的设计理念还应该体现出对历史的铭记和对教训的反思。

可以在纪念碑周围设置一些关于越战历史的展板和资料,来向人们展示那段历史时期的真实面貌。

可以通过一些具有历史感的建筑和装饰元素,来营造出一种穿越时空的氛围,让人们在这里能够感受到历史的重要性和教训的深刻意义。

越战纪念碑的设计理念还应该促进人们的情感表达和交流。

可以在纪念碑周围设置一些供人们献花和悼念的地方,让人们能够更直接地表达对逝者的哀思和悼念之情。

可以设置一些供人们休憩和思考的座椅和观景台,让人们能够在这里安静地反思和思考。

还可以设置一些展示和文化活动的场所,来举办一些有关越战历史和和平主题的文化活动,促进人们的交流和共鸣。

越战纪念碑的设计理念应该是以尊重和怀念战争受害者、追求和平、铭记历史和教训、促进情感表达和交流为核心,通过建筑、雕塑、文化活动等多种元素,为人们提供一个能够反思、思考和表达情感的空间。

美国朝鲜战争纪念碑前的思考丁林美国首都华盛顿的越战纪念碑,是一个相当出名的设计作品。

今天的建筑系学生,在学到当代纪念碑设计的时候,恐怕都会接触到这个设计范例。

在中国,有不少介绍美国的文章,都提过到青草坪上,刻满了阵亡者姓名的这个黑色花岗岩墙。

一方面,人们当然是被它别具一格的设计思想和表现手法所吸引;另一方面,人们也好奇地注意到,纪念碑的设计者林璎是当时刚二十出头的一个华裔女孩,她当时还是建筑系的大学生。

更何况,她和中国似乎有著丝丝缕缕的关系,追根溯源,她原来是中国著名建筑师梁思成的夫人林徽音的一个远亲。

这样,就有了一点传奇色彩。

也使美国越战纪念碑的在中国的知名度,远远超出了建筑系大学生的范围。

可是,在中国很少有人知道,就在这个著名的越战纪念碑近旁,还有一座与中国关系更为密切的战争纪念碑,那就是美国的朝鲜战争纪念碑。

不锈钢的散兵线这实际上不止是一个纪念碑,而是一个小小的纪念园区。

走进这个园区,首先相遇的,是19个与真人尺度相仿的美国军人雕塑群。

这些不锈钢雕塑是写实的。

大家都知道,以写实的战士塑像作为战争纪念碑的组成部分,这已经是一个古老得不能再古老的设计手法,似乎了无新意。

可是,这个纪念碑以最传统的设计方法入手,却能够赋予参观者一种特殊的感受。

作为对一个设计作品的分析来说,它的突破点在哪里呢?朝鲜战争纪念碑的设计者,并没有按照通常的做法,把这些雕塑集中在一起,而是将他们一个个拉成散兵线,撒开在一片长满青草的开阔地上,“搜索前进”。

他们头戴钢盔,持枪驱前,表情显得非常紧张。

它和一般纪念碑设计另一个不同之处是,这些塑像都没有高台底座。

他们不是高耸的英雄,而是普通士兵。

他们的脚就结结实实地踏在这片开阔地上。

这么一来,士兵脚下的这块土地就自然地融入,成了雕塑群的一部分,战场也就因此而被生生地移进了这个纪念园。

当烈日炎炎,当狂风扫过,当暴雨倾注,当皑皑冬雪覆盖在这片开阔地和士兵们的身上,这时,设计者甚至将整个气候和环境都引了进来,成了这个雕塑群最真切的背景和注释。