林语堂翻译理论

- 格式:ppt

- 大小:452.50 KB

- 文档页数:23

解读林语堂的翻译理论著名翻译家林语堂先生提出:翻译是一门艺术。

他倡导的翻译标准是忠实、通顺和美,在此基础上对译者提出三项要求或者说是责任,开辟了从心理学角度研究翻译的新视角,林语堂先生以其对中西文化的深入研究、扎实的专业知识,认真的工作态度,从事了大量的翻译活动,为中西文化交流和沟通做出了巨大贡献。

而老舍先生的《骆驼祥子》也是现代白话文小说的一部经典巨作,现如今已有四部翻译作品,其中,葛浩文的译本以为读者负责的思想,取得了一定程度上的巨大成功。

那么葛浩文《骆驼祥子》英译文又是怎样体现林语堂的翻译理论的呢?着重分析《骆驼祥子》,研究其中所体现的林语堂的翻译理论。

关键字:《骆驼祥子》;忠实;通顺;美0 引言现代小说《骆驼祥子》是老舍先生的经典作品之一,其中祥子、虎妞等几个人物形象已广为人知。

《骆驼祥子》是最早被介绍到西方世界(以讲英语国家为主)的小说,也是最受读者喜爱的一部小说,其中葛浩文的译本广为流传,深得人心。

葛浩文虽有其独特的翻译方法,但也包含了许多中国翻译理论。

本文对《骆驼祥子》进行详细分析,来解说中国翻译理论家林语堂先生的“忠实”,“通顺”,“美”等翻译理论。

1 《骆驼祥子》简介《骆驼祥子》于1936年出版,作者是老舍。

老舍先生原名舒庆春,是中国现代伟大的小说家,他用极其朴实的语言,生动地刻画了祥子、虎妞等几个人物形象。

故事主要讲了军阀混乱时期人力车夫祥子的悲惨一生。

最初,祥子是一位勤劳勇敢有着梦想并为之而努力的社会青年,然而当时的社会给他带来的却是重重阻力:靠着自己的能力买来的车子在兵荒马乱中被逃兵抢走,自己的积蓄被侦探洗劫一空,妻子虎妞因难产而死,心爱的女人小福子上吊自杀,在经历了种种悲惨事情之后,祥子的信念及梦想被现实社会一点点侵蚀,他慢慢的变得放纵,堕落,最终也没能避免自己的悲惨命运。

2 《骆驼祥子》译者葛浩文简介及《骆驼祥子》翻译背景葛浩文,美国著名的汉学家,原英文名字Howard Gold-blatt。

林语堂翻译思想评述林语堂是现代中国文化名人,也是伟大的翻译家,他的翻译成果在世界范围内影响深远。

林语堂的翻译思想对中国翻译事业发展起着重要的推动作用,具有很高的学术价值和实践意义。

林语堂的翻译思想是以“传神”为核心,他倡导翻译要忠实于原著,力求语言的传神,实现翻译的完美转化。

他认为只有真正地理解原著,把握其意境,才能把原著精神传达出来。

他在翻译中赞成逐字逐句地翻译,并注重语境的理解和分析,这在其翻译成果中得到了充分的体现。

林语堂翻译的《红楼梦》就是一个典范,他将曹雪芹原著的感人深刻、曲折多变的情节和绝妙的艺术手法转化到英文中,使亚洲的文学传统为西方文学所了解。

林语堂的翻译思想还强调语言艺术的审美特性,他认为翻译首先要用文学艺术来完成。

他曾经说过:“翻译是一种艺术创作,它不仅是把一种语言转化为另一种语言,而且还要在其中表现出诗意和艺术的才华。

”他的翻译成果都具有强烈的艺术性,如《茶馆》、《钢琴课》等作品在西方世界广受欢迎,被誉为现代中国文学的佳品。

这种强调艺术性的翻译思想,带动了中国翻译事业的发展,使翻译作品更加完美、诗意更加深厚,让中华文化更深入地融入世界文化之中。

同时,林语堂在翻译的过程中也非常注重文化的传承,他认为翻译既是文化传承,也是文化创新。

他在翻译中力求表现中西文化的交融,将中国文化的价值观念传达到西方社会,并通过翻译将西方文化所具有的人性思考和人文精神融入到中国的文化中来。

其中比较典型的是林语堂翻译的《草叶集》,他将中国古代隐逸诗人的生命和情怀注入到英文版的诗中,使这些优美的诗歌不仅在中国有了广泛的传播,同时也激发了全球文化交流与传承的热潮。

综上所述,林语堂翻译思想是翻译界学者和实践者必须借鉴的珍贵财富。

它以精益求精的态度,不断对传统翻译思想进行推陈出新,充分发挥翻译在文化传承和文化交流中的作用,将中国文化推向了世界的舞台中央。

我们在今后的翻译实践中,应该借鉴林语堂翻译思想,发挥翻译的作用,让文化的影响更广泛地传递,实现文化的互通和交流,推动人类文明的发展。

林语堂论翻译一,林语堂简介:林语堂(1895.10.3-1976.3.26)福建龙溪人。

原名和乐,后改玉堂,又改语堂。

1912年入上海圣约翰大学,毕业后在清华大学任教。

1919年秋赴美哈佛大学文学系。

1922年获文学硕士学位。

同年转赴德国入莱比锡大学,专攻语言学。

1923年获博士学位后回国,任北京大学教授、北京女子师范大学教务长和英文系主任。

1924年后为《语丝》主要撰稿人之一。

1926年到厦门大学任文学院长。

1927年任外交部秘书。

1932年主编《论语》半月刊。

1934年创办《人间世》,1935年创办《宇宙风》,提倡“以自我为中心,以闲适为格凋”的小品文。

1935年后,在美国用英文写《吾国与吾民》、《京华烟云》、《风声鹤唳》等文化著作和长篇小说。

1944年曾一度回国到重庆讲学。

1945年赴新加坡筹建南洋大学,任校长。

1952年在美国与人创办《天风》杂志。

1966年定居台湾。

1967年受聘为香港中文大学研究教授。

1975年被推举为国际笔会副会长。

1976年在香港逝世。

二,林语堂的翻译成就:林语堂是享誉中外的文学家和翻译家,其国学根底与翻译水准堪称双绝。

其翻译生涯中最伟大的贡献, 便是以通俗化的策略,把深奥难懂的中国儒道经典文化,生动地传播到西方世界。

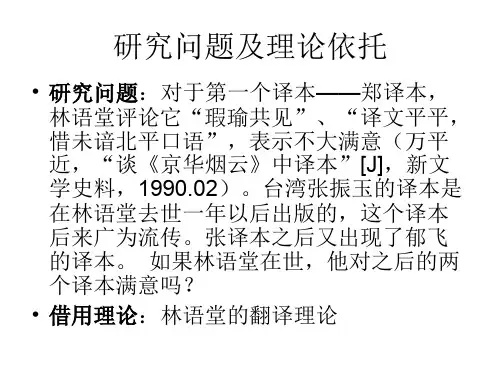

1932年初,林氏发表了他最系统、最有名的译论长篇论文《论翻译》,文中提出翻译的三条标准: 忠实标准、通顺标准、美的标准。

在中国现代翻译史上, 翻译"国民性" , 建立新文化, 一直就是翻译家们精心创作的主旋律, 它代表了现代性过程中知识分子对于启蒙, 科学和理性的追求; 然而, 翻译的样式也有另一张全然不同的面孔, 它书写浪漫、个性、快乐、自由和大千生活,以审美的个人话语汇入到宏大叙事"之中,形成了中国翻译史上一道奇异的风景,这种审美话语的创造者,就是著名的翻译家林语堂。

林语堂的翻译,可以说是沿着现代性的足音,在现代性城市中产生和发展的. 从上个世纪三十年代的上海到四十至六十年代的纽约, 林语堂历经了中国的“新文化运动"和“美国的反文化运动" ,而以翻译进入中国文学界和美国文坛。

林语堂与翻译(1)一、生平简介林语堂,1895年10月10日(光绪二十一年乙末)出生于福建省龙溪县坂仔村,原名和乐,后改玉堂,又改语堂。

1901年六岁的林语堂入坂仔教会办的铭新小学,十岁到厦门鼓浪屿继续读小学,十三岁时入厦门寻源书院。

1912年,十七岁的林语堂以第二名的优异成绩毕业,进入上海圣约翰大学就读,1916年以第二名毕业于圣约翰大学文科,之后在北京清华学校任中等科英文教员。

1919年夏与厦门豫丰钱庄老板的女儿廖翠凤结婚,秋携新婚妻子赴美哈佛大学比较文学研究所深造。

一年后由于经济原因前往法国为华工服务,教他们读书写字。

1922年获文学硕士学位。

同年转赴德国入莱比锡大学,专攻语言学。

1923年获博士学位后回国,任北京大学教授、北京女子师范大学教务长和英文系主任。

1924年后为《语丝》主要撰稿人之一。

1926年到厦门大学任文学院院长。

1927年离开厦门到达武汉,任外交部秘书,为期仅六个月。

1932年林语堂创办《论语》半月刊,提倡幽默;1934年另创《人间世》,主张文章须发抒性灵;1935年又办《宇宙风》半月刊,提倡"以自我为中心,以闲适为格凋"的小品文。

同年,林语堂的英文著作《吾国与吾民》(My Country and My People,又译作《中国人》)在美国出版,四个月内印了七版,登上畅销书排行榜,林语堂因此在国外一举成名。

而后,在赛珍珠(Pearl S. Buck)夫妻的邀请之下,林语堂举家于1936年迁往美国,开始了他长达30年的海外生涯,那也是他文学写作的重要时期,他的英文作品《生活的艺术》(The Importance of Living)在美国高居畅销书排行榜第一名长达五十二周,长篇小说《京华烟云》(Moment in Peking)使他获得诺贝尔文学奖提名。

林语堂于1944年曾一度回国到重庆讲学。

1945年赴新加坡筹建南洋大学,并任校长。

1952年在美国与人创办《天风》杂志。

浅析林语堂的翻译思想和翻译理论摘要:自古以来,对于翻译的标准,国内外许多翻译家都提出过自己的翻译思想和翻译理论。

比较著名的翻译思想和翻译理论有:严复的“信”、“达”、“雅”;鲁迅的“宁信而不顺”;哲罗姆的“意译而非直译”等等。

本篇文章主要通过林语堂的译著《东坡诗文选》《浮生六记》等来分析其翻译思想和翻译理论——忠实、通顺、美。

关键词:林语堂;翻译思想;忠实;通顺;美Abstract:From ancient times,many translators have their own translation ideology and translation theory about the criterion of translation. There are some famous translation ideologies and translation theories, for example: Yan Fu advocates “faithfulness, expressiveness, elegance”; Lu Xun “Rather be faithful than smooth”; St.Jerome “transliteration rather than free translation” and so on. This passage will talk about Linyutang’s translation ideology and translation theory: faithfulness, fluency, and beauty.Keywords:林语堂,翻译思想,忠实,通顺,美1 引言当今世界已进入全球化时代,翻译成为当今人类社会各国各民族间不可或缺的重要交际手段和交往途径。

翻译已与我们的生活息息相关,可以说,翻译在我们的政治,社会,文化生活中扮演着越来越重要的角色。

林语堂的翻译理论及翻译策略林语堂,中国近代著名文学家,翻译家。

因为幼时特殊的教育环境,林语堂深受东西两种文化的熏陶,遂毕生致力于向西方世界介绍东方文化,以促进东西方文化的交流沟通和传播。

除去文学上的成就,林语堂在翻译一事上也颇有心得,提出了“忠实、通顺、美”的翻译标准和“美译”的翻译思想。

本文将以林语堂先生的《浮生六记》英译本为例,浅析其翻译思想和翻译策略。

标签:林语堂;《浮生六记》英译本;翻译思想;翻译策略1.林语堂的翻译理论和翻译策略以及成因管窥林语堂为什么会形成这样的翻译思想和标准呢?首先与林语堂深受东西两方文化之影响有关。

林语堂在国外留学期间(1919年至1923年)曾认真研读中国古代典籍,以弥补自己在这方面的缺失,所以深受中国古典文化尤其是道家文化的影响。

有道家文化为根基,林语堂立定脚跟,放眼中外,形成了独特的“性灵,幽默,闲适”的审美思想。

同时,西方文华中康德的“美的艺术”提倡“美是无一切利害关系的愉快的对象”(康德著、宗白华译,1964:48 ),审美是情感活动,是快感。

克罗齐认为创作应以“审美综合”为原则,心灵活动“来自情感,基于情感”(黄药眠、童庆炳,1991)也都是林语堂“美译”的翻译观观形成的思想源泉。

2.林语堂的翻译理论和翻译策略在《浮生六记》英译本的体现1.林语堂在翻译过程中坚持字字传神,忠实于原著的原则余虽恋其卧而德其正,因亦随之早起。

(林语堂,1999:14)Although i wanted her to lie in bed longer,i couldn’t help admiring her virtue,and so got up myself,too,at the same time with her. (林语堂,1999:15)I wanted to make love to her again; to hold her in my arms a little longer; yet I had such respect for her strength of character that I made myself get out of bed as soon as she did... (Black,1960:14)兩个译本在“余虽恋其卧”一句的翻译上采取了不同的处理方法,林语堂译作“I wanted her to lie in bed longer”,而布莱克则更加直白,加入了自己的理解,译作“I wanted to make love to her again; to hold her in my arms a little longer;”通过比较可以清晰看出林语堂译本对于忠实这一原则的实践。