华支睾吸虫肝片吸虫

- 格式:ppt

- 大小:7.44 MB

- 文档页数:36

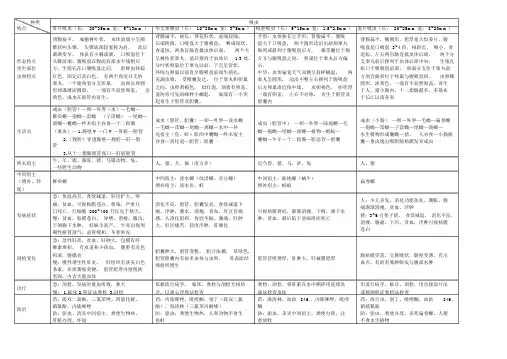

种类吸虫特点肝片吸虫(长: 20~35mm 宽: 5~13mm )华支睾吸虫(长: 10~25mm 宽:3~5mm)岐腔吸虫(长: 5~15mm 宽: 1.5~2.5mm)姜片吸虫(长: 20~25mm 宽: 8~20mm)背腹扁平,成榆树叶状,虫体前端小呈圆背腹扁平,狭长,葵花籽状,前端较细,矛形:虫体狭长呈矛形,背腹扁平,腹吸背腹扁平,椭圆形,肥厚宽大似姜片,腹后端钝圆,口吸盘大于腹吸盘,咽成球状,盘大于口吸盘,两个圆形边沿出缺刻睾丸锥状叫头锥,头锥底部较宽称为肩,此后吸盘是口吸盘 3~4 倍,相距近,咽小,食食道短,两条盲肠直抵虫体后端,两个大纵列或斜列于腹吸盘后方,雄茎囊位于肠渐渐变窄,体表有小棘或刺,口吸盘位于道短,左右两盲肠直抵虫体后端,两个分呈树枝状睾丸,前后摆列于虫体后1/3 处,分叉与腹吸盘之间,卵巢位于睾丸后方偏形态特点头锥前端,腹吸盘在腹面肩部水平线稍后支睾丸前后摆列于虫体后部中央,生殖孔分叶状卵巢位于睾丸以前,子宫呈管状,右。

寄生部位方,生殖孔在口腹吸盘之间,新鲜虫体棕张口于腹吸盘前面,卵巢分支位于睾丸前环绕与卵巢以前直至腹吸盘前端生殖孔,中华:虫体扁宽天气双侧呈肩样崛起,两虫卵特点红色,固定后灰白色,有两个高度分支的方剂宫曲折位于卵巢与腹吸盘间。

虫卵椭充满虫卵,受精囊发达,位于睾丸和卵巢睾丸呈圆形,边沿不整左右摆列于腹吸盘睾丸,一个鹿角装分支卵巢。

虫卵长卵圆圆形,淡黄色,一端有不显然卵盖。

寄生之间。

虫卵黄褐色,似灯泡,顶端有卵盖,后方卵巢凑近体中线,虫卵褐色,卵壳厚形卵课薄而圆滑,一端有不显然卵盖,金于人、猪小肠内,十二指肠最多,多散布盖两旁可见肩峰样小崛起,底端有一小突一端有卵盖,左右不对称,寄生于胆管及黄色,成虫在胆管内寄生。

于长江以南各省起寄生于胆管及胆囊。

胆囊内成虫(胆管)—卵—外界(水)—毛蚴—椎实螺—孢蚴—雷蚴(子雷蚴)—尾蚴—成虫(胆管,胆囊)—卵—外界—淡水螺成虫(小肠)—卵—外界—毛蚴—扁卷螺离螺—囊蚴—终末宿主吞食—十二指肠成虫(胆管中)—卵—外界—陆地螺—毛—毛蚴—雷蚴—尾蚴—离螺—水中—补—孢蚴—雷蚴—子雷蚴—尾蚴—离螺—生活史(童虫)— 1.肠壁 V —门 V —肝脏—胆管蚴—孢蚴—尾蚴—离螺—植物—蚂蚁—充宿主(鱼、虾)肌肉中囊蚴—终末宿主水生植物形成囊蚴—猪、人吞食—小肠脱2.(腹腔)穿透肠壁—腹腔—肝—胆囊蚴—牛羊—十二指肠—胆总管—胆囊吞食—消化道—胆管、胆囊囊—童虫逸出吸附肠粘膜发育成虫管3.从十二指肠胆管张口—肝脏胆管终末宿主牛、羊、鹿、骆驼、猪、马属动物、兔、人、猪、犬、猫(南方多)反刍兽,猪,马,驴,兔人,猪一些野生动物中间宿主中间宿主:淡水螺(纹沼螺、赤豆螺)中间宿主:陆地螺(蜗牛)(增补、转椎实螺扁卷螺增补宿主:淡水鱼、虾增补宿主:蚂蚁续)急:体温高升,食欲减退,肝区扩大,疼人:少儿多发,消化功能杂乱,腹胀,腹痛,贫血,可视粘膜苍白,黄染,严重几消化不良,胆管,胆囊发炎,食欲减退下痛渐渐消瘦,贫血,浮肿日死亡,红细胞 300~400 万仅见于秋天。

胆道华支睾吸虫病(肝吸虫病)【病因】(一)发病原因华支睾吸虫虫卵通过第一中间宿主(淡水螺蛳)和第二中间宿主(淡水鱼虾)后,发育成囊蚴,活的囊蚴被摄入后,经胆汁激活,囊内幼虫破囊壁而出,经胆总管进入肝胆管发育为成虫,亦可通过血管或穿过肠壁到达肝脏,最后寄生在肝胆管内发育为成虫,成虫的寿命一般为2 0~30年,主要寄生在人、犬、猫和猪的肝胆管内,虫数多时亦可移居较大的胆管甚至胆囊内,偶尔在胰管内亦可发现成虫。

(二)发病机制被成虫寄生的肝胆管,其病变程度与感染华支睾吸虫的数量多少和感染时间长短有密切关系。

如感染的虫数仅10余条至几十条,则肝脏与胆管多无肉眼病变,如寄生虫数超过100条,甚至数千条时,由于虫体充满肝内外胆管、胆囊及胰管,引起胆道梗阻,并发胆管炎、肝脓肿、胰腺炎等。

华支睾吸虫病变主要发生在肝内小胆管,因虫体机械性阻塞和代谢产物的毒性作用,造成胆汁淤积,胆管呈囊状或圆柱状扩张,以左叶边缘部分为著,胆管上皮细胞有脱落和增生,胆管壁因结缔组织增生而增厚,并有大量腺体增生、淋巴细胞及粒细胞浸润等现象;邻近的肝细胞有脂肪变性、萎缩和坏死现象,最终导致胆汁性肝硬化。

死亡的华支睾吸虫尸体、虫卵及脱落的胆管上皮可成为结石形成的核心,诱发肝胆管结石,有报道认为此病与胆管细胞癌有密切关系。

【症状】潜伏期为1~2个月。

轻度感染者常无症状,仅在粪便中发现虫卵。

感染较重者多为重复感染,缓慢起病,但非流行区感染者可以急性起病。

急性期的临床表现主要有消化道症状和过敏反应,包括食欲不振、上腹隐痛与饱胀、肝区隐痛、肝大(尤以左叶肿大为明显)等表现,并有发热、乏力、头晕、失眠、精神不振、记忆力减退等症状。

偶可因大量成虫堵塞胆总管而出现胆绞痛及阻塞性黄疸。

慢性期无明显症状者占34.2%,较为常见的有乏力、上腹不适、腹痛、肝区隐痛、头晕等,其次为头痛、失眠、食欲减退、腹泻等。

慢性重复感染的严重病例可有肝硬化及门脉高压症,表现为消瘦、贫血、水肿、肝脾大、腹水、黄疸等。

![[寄生虫学]华支睾吸虫](https://uimg.taocdn.com/149b511069dc5022abea0004.webp)

华支睾吸虫病(肝吸虫病)防治知识华支睾吸虫病(又称肝吸虫病)是由华支睾吸虫寄生于人或哺乳动物肝胆管内所引起的一种寄生虫病。

华支睾吸虫轻度感染可无症状,重者有腹痛、腹泻、消化不良、营养不良、疲倦乏力、肝区隐痛、肝肿大等临床表现,晚期可出现肝硬化、腹水和侏儒症,还可并发胆囊炎、胆管炎和胆管阻塞等。

一、华支睾吸虫生活史成虫寄生于人或其它动物(如猫、狗、鼠等)的肝胆管内,产出的虫卵随胆汁进入消化道混于粪便中排出。

虫卵入水,当水中有可作为其第一中间宿主的淡水螺,如纹沼螺、赤豆螺、长角涵螺等,虫卵被螺吞入,毛蚴在螺体内孵化,经胞蚴、雷蚴阶段的发育,最后发育成尾蚴时离开螺体进入水中。

尾蚴在水中如遇到第二中间宿主淡水鱼虾类,即侵入鱼皮下、肌肉等处,经30~40天发育形成囊蚴。

当人和动物等终宿主生食或半生食含有活囊蚴的鱼虾时,囊蚴在终宿主消化道内经胃蛋白酶和胰蛋白酶的作用,在十二指肠内破囊而出,脱囊后的后尾蚴(童虫)经胆总管进入肝胆管发育为成虫,从食入囊蚴到粪便出现虫卵,约需1个月。

二、流行概况(一)分布华支睾吸虫病主要分布在我国、日本、朝鲜、韩国、越南、俄罗斯等。

在我国,华支睾吸虫病流行于22个省、市、自治区,是当前我国最严重的食源性寄生虫病之一。

(二)传染源作为华支睾吸虫病的传染源,除人以外,还有猫、狗、猪、鼠等多种动物。

(三)传播途径病人或患病动物粪便内含有的虫卵落入水中,先后经过两个中间宿主(淡水螺和鱼虾类)体内的发育,形成大量感染期囊蚴,人或动物食入含有活囊蚴的鱼虾而感染。

三、临床表现成虫在肝胆管内寄生,虫体的机械性损伤和分泌物、代谢产物的刺激使胆管上皮细胞脱落、增生,管壁增厚,管腔变窄,周围纤维组织增生,严重时可使附近的肝实质萎缩,甚至肝硬化。

胆管阻塞、胆汁淤滞和胆管扩张可引起阻塞性黄疸。

胆汁引流不畅容易导致细菌感染,发生胆管炎症。

虫卵、死亡虫体及其碎片、脱落的胆管细胞可能构成结石的核心,发生胆石症。