《吉登斯的现代性理论》课件

- 格式:ppt

- 大小:273.00 KB

- 文档页数:19

现代性之后果——吉登斯本书的作者是安东尼吉登斯,英国作家、学者。

生于英格兰伦敦北部,现任剑桥大学教授。

英国前首相托尼·布莱尔的顾问。

英国著名社会理论家和社会学家,与沃勒斯坦、哈贝马斯、布尔迪厄齐名,是当代欧洲社会思想界中少有的大师级学者。

早年曾在赫尔大学、伦敦经济学院和剑桥大学学习。

他的首份教职是1963年在英格兰莱斯特大学授课,后转入剑桥大学,1970年被聘为剑桥皇家学院院士,担任剑桥大学社会学教授。

吉登斯的主要成就有以下几点:(1)对以马克思、涂尔干、韦伯等为代表的经典社会学家思想的反思;(2)对以结构主义、功能主义和解释社会学等为代表的现代社会学研究方法的反思;(3)对社会学研究方法的重建,提出了著名的“结构化理论”(Structuration theory);(4)现代性理论范式的提出和现代性发展的反思;(5)第三条道路等。

目前主要研究全球化背景下英国和欧洲的政治发展。

这本书共分成六个部分,主要脉络是什么是现代性,什么促生了现代性,现代性的特征,现代性的后果以及后现代性,后现代性也是吉登斯设想的乌托邦现实主义展开对现代性后果的论述的。

什么是现代性?现代性有许多不同的理解,在一些资料中查到现代性的定义是这样的,现代性是指社会生活和组织形式呈现代化的趋势,它是一个时间段社会生活状态或组织模式的代称。

在本书中,吉登斯的现代性有四个方面:首先,从时空视角入手,“现代性”有着特定的时间与空间范围。

现代性产生的时间是17世纪后封建时期,地理位置在欧洲,现代性最开始是从欧洲产生发展的,后来波及到全世界,成为一种世界范围内的现象。

其次,就其具体表现来说,现代性指的是社会生活,组织模式以及行为制度等,是有史以来第一个具有全球意涵的社会组织模式。

再次,就其实质来说,现代性是现代社会或工业文明的缩略语,它大略等同于“工业化的世界。

(在其最简单的形式中,现代性是现代社会或工业文明的缩略语。

--《现代性—吉登斯访谈录》)”最后,现代性的后果是全球化。

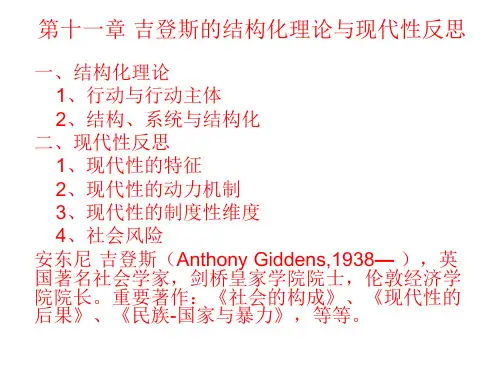

吉登斯结构化理论与现代性讲义安东尼·吉登斯男爵(Anthony Giddens1938年1月18日-)英国社会学家。

1938年生于英格兰伦敦北部,早年曾在赫尔大学、伦敦经济学院和剑桥大学学习。

后任剑桥大学教授。

伦敦经济学院前院长(1997-2003),中国社科院名誉院士,2004年,受封为“终身贵族”,出任英国上议院议员。

与伊曼努尔·沃勒斯坦、哈贝马斯、布尔迪厄齐名,是当代欧洲社会思想界中少有的大师级学者。

他以结构化理论(theory of structuration)和对当代社会的本体论观点而闻名,他写了至少34本著作,70年代,吉登斯的学术成果开始陆续发表,其前期著述主要在于对以往社会学理论的梳理,后期以现代性的研究为主线。

安东尼·吉登斯不仅是孔德、斯宾塞以来英国最著名的社会学家和政治思想家,而且还是当今世界最重要的思想家之一。

他与罗尔斯、哈贝马斯等思想家一起引领了20世纪中后期全球社会理论的发展。

他对经典思想家进行了有深度的解读,把社会学研究方法推进到新的发展阶段,把有关"现代性"、"全球化"等问题的研究推到了全球学术研究的前沿,他所提出的"第三条道路"则深刻影响了20世纪末全球政治发展的方向。

第一,对经典思想家著作的反思。

上世纪60年代末到70年代,吉登斯对以马克思、涂尔干、韦伯等为代表的经典社会学家的著作进行了长达10年的反思,考察了现代社会理论的各种起源和内在不足,形成了两大著名的理论成果:《资本主义与现代社会理论》和《历史唯物主义的当代批判》。

《资本主义与现代社会理论》出版于1971年,它围绕着现代社会的产生、动力、问题和未来发展等主题,对马克思、涂尔干、韦伯等三大思想家的著作进行了深度解读,梳理出现代社会理论的三根明显主线:资本主义、工业主义和理性化,同时还考察了三大思想家对后世社会理论的影响。

第十四章吉登斯的结构化理论与现代性观点第十四章吉登斯的结构化理论与现代性观点第一节吉登斯思想的来源、批判对象及基本态度一、思想来源吉登斯的理论涉及面较广,其思想来源也很丰富,主要有:1、他受到现代哲学中“语言学转向”【1】的影响,维特根斯坦和温奇等人的著作对他的影响较大。

2、他受到舒茨现象学及加芬克尔俗民方法学的影响,他同样强调人们的日常互动和谈话在日常生活中不断地创立意义的重要性,并在此基础上加以改造。

3、他大量吸收了戈夫曼的思想。

4、解释学对他的影响是奇特的。

他的许多思想都是在对解释学的批判中发展起来的。

5、他对索绪尔【1】和列维-斯特劳斯【2】的结构主义和德里达【3】的后结构主义进行过详尽的评论。

6、他在某种程度上赞同马克思主义关于实践的主张和对资本主义的分析。

7、他对哈贝马斯的交往行动理论、对福柯的后现代主义理论予以极大的关注,并且是在与他们的对话中发展自己的理论的。

二、批判对象吉登斯的批判对象主要集中在实证主义、功能主义和进化理论上。

1、对实证主义的批判吉登斯反对将社会科学与自然科学进行类比。

由于人有反思性,因果法则不会像在自然科学中那样具有解释力。

他指出,社会科学中描述与解释有着本质上的相关性,必须进行哲学层次上的思考。

2、对功能主义的批判他认为功能主义的错误在于将生活的再生产解释成是通过诉诸自身系统的需要来完成的。

但在他看来,所有再生产都具有其必然性和历史性。

这种再生产最终会落实到行动者的实践之中。

我们要考虑行动者行动的理由,也要考虑到行动者的认知能力是有限制的。

要避免功能主义的目的论错误。

3、对进化理论的批判他在《社会的构成》一书中,指出历史进化观具有四种危险:第一,进化论思想往往将广义进化压缩为狭义进化,从而导致一种简单化。

单线压缩。

第二,在社会进化各个阶段与个体人格发展阶段之间想象出一种对应的关系。

对应压缩。

第三,将那种在经济上、政治上或军事上的优势力量等同于一个进化等级中道德上的优越性,这种倾向无疑和进化论中隐含的种族中心主义的主张联系起来。

第三章安东尼・吉登斯的现代性思想作为当今著名的社会学家,吉登斯的现代性思想是独树一帜的。

首先,他认为现代性是一种行为制度与模式,是一种社会生活或组织模式,是工业文明的缩略语,并且从资本主义、工业主义、监督和军事力量4个维度对现代性内涵进行制度性的阐释。

其次,吉登斯描绘了现代性特征的大致轮廓,即外延性与意向性的交互关联性、断裂性、全球性和双重性。

最后,吉登斯既反对后现代主义对现代性的全面否定,也反对哈贝马斯对现代性的固守,走的是“第三条道路”。

一、安东尼・吉登斯其人其说吉登斯简介安东尼・吉登斯(Anthony Giddens) ,1938年1月1 8日出生于伦敦北部的埃德蒙顿0 1 95 6年进入赫尔大学(Hull University)学习心理学和社会学。

1959 年,进入伦敦经济学院攻读硕士学位。

1964年硕士毕业后,任莱斯特大学社会学系讲师。

1966~1969年间,先后访问和任教于加拿大西蒙•弗雷泽大学、美国加利福尼亚大学洛杉矶分校。

1969年,受聘于剑桥大学国王学院。

1976年,获剑桥大学博士学位。

1986年,受聘为剑桥大学社会学教授。

1987年,被任命为剑桥大学祉会学会会长。

1996年,他成为BBC莱思讲座主讲人,1997〜2003 年,出任伦敦经济学院院长。

2004年,被授予“终身贵族”称号,现为英国上议院议员。

他先后出版学术著作近40部,其中许多其有世界性的影响,代表作有《资本主与现代社会理论》、《社会的构成》、《民族一国家与暴力》、《现代性与自我认同》、《现代性的后果》等。

他的著作已被译成22种语言,其主要著作大都已译成中文并在我国岀版。

此外,他还是著名的政体出版社(Polity Press)的创立者之一。

吉登斯是英国当代著名的社会学家,现任伦敦经济与政治学院院长,是英国新丄党最重要的智囊,曾任英国布莱尔首相和美国前总统克林顿顾问。

吉登斯的学术成就主要体现社会学、政治学、哲学等领域,具体体现在以下儿个方面:对以马克思、涂尔干、韦伯等为代表的经典社会学家思想的反思;对以结构主义、功能主义和解释社会学等为代表的现代社会学研究方法的反思;对社会学研究方法的重建,提出了著名的“结构化理论”(Structuration theory);现代性理论范式的提出和现代性发展的反思;第三条道路等。

吉登斯的国家理论课件吉登斯的后马克思主义国家理论龙老师,各位同学,大家好!我叫姜敏。

很高兴能站在这里代表我们第一组与大家共同学习和探讨国家理论这个专题。

今天,我要为大家介绍的是当代后马克思主义思潮的杰出代表--吉登斯的国家理论。

为了方便大家理解,我将今天的介绍分为五个部分,第一个部分是对国家理论的概述,第二部分是对吉登斯以及后马克思主义的简要介绍,第三部分是重点,也就是吉登斯国家理论的基本内容,其中,我又将该部分分为三小点来为大家进行阐述,第四部分是对吉登斯国家理论的评价,最后是结语部分。

首先我们进入今天介绍的第一部分,国家理论概述。

一:国家理论概述众所周知,国家是目前人类社会普遍采用的一种最重要的政治组织形式;同时,它也是政治学研究的主要对象。

因此,国家理论也成为多数政治思想家理论体系的核心内容。

在古希腊时期,柏拉图著有《理想国》,亚里士多德以城邦为研究对象,写出了不朽名著《政治学》。

而在近代,关于国家的作品更多。

从柏拉图到马克思,政治理论家几乎都把政治学理解为国家学。

对于国家理论,大家较为熟悉的应该是马克思主义的国家理论,该理论从社会内部角度,从阶级的产生、演变出发研究国家问题。

今天我所介绍的吉登斯国家理论,是一种有别于马克思主义国家理论的后马克思主义理论。

在介绍该理论之前,我们应该对后马克思主义做一个大致的了解。

二:后马克思主义“后马克思主义”是英国思想家拉克劳.墨菲在1985年出版的《领导权与社会策略:走向一种激进的民主政治》一书中首次提出的概念,该概念一提出便在思想界引起广泛的关注和争论。

目前,它已演化成为后现代主义理论阵营的重要流派和当代西方左翼思潮的重要支流,广泛流行于西方思想界。

后马克思主义的理论特色主要表现在对马克思主义的态度和解释西方社会的视角上。

它一方面肯定马克思主义的价值和理想,继承马克思主义的批判精神,特别是马克思主义对资本主义的批判传统,借助后现代主义理论,对当代西方社会及其思想文化进行新的探索;另一方面,它又解构马克思主义的核心范畴,否定马克思主义的基本理论、观点和方法,并力图重建马克思主义。

安东尼吉登斯-现代性与后传统时间在今天的社会科学中,我们面对着一个新的议事日程,在当今社会中也同样如此。

众所周知,我们生活在一个终结时代。

首先,目前不仅是一个世纪的终结而且是一个千禧年的终结;它只不过是日历上的一个日期,然而它却具有强大的物化力量,使我们处于其控制之中。

人们广泛地把世纪末与迷惑和不安的感觉等同起来,其影响之广以至于人们怀疑,诸如现代性的终结或历史的终结等各种终结的谈论是否就是世纪末情绪的反应。

毫无疑问,在某种程度上事实确实如此,我们显然处于一个过渡时期——这里的“我们”不但指西方而且指整个世界。

在本文中,我们所讨论的也是一种终结,这种终结表现在后传统社会的出现。

乍看起来这种分析也许显得奇怪。

现代性总是站在传统的对立面,这似乎已经成为其定义。

难道现代社会不早就是“后传统”了吗?事实并非如此,它至少不是我所要说的“后传统社会”。

在现代社会历史上的大部分时期里,现代性在消解传统的同时又在不断重建传统。

在西方社会中,传统的存留和再造是权力合法化的核心内容,正因为如此,国家才得以把自己强加于相对顺从的“国民”之上。

社会生活中的某些核心方面——特别是家庭和性别身份——滞留在传统之中,这些方面几乎未受“激进化启蒙”的影响。

(注:U?贝克、E?贝克—格恩舍姆:《爱的常态混沌》,剑桥:保利迪出版社,1995年。

)最为重要的是,如果说“现代”只意味着“西方”,那么,传统在现代性中的持续的影响力仍然未被了解。

一百多年前,尼采就已经“使现代性苏醒”了,他指出启蒙运动本身便是神话,对知识和权力提出了令人不安的质疑。

然而,尼采的话只不过是离经叛道者的孤独的声音。

现今,现代性被迫“苏醒”过来,然而这并非是其内部持异议者努力的结果,而是现代性本身在世界上泛化的结果。

人们不再关注西方世界对其它文化的霸权那未经考察的根据,以及现代性的规律和社会形态。

遥远的事件或机构可能会影响甚至决定地方性的活动,世界上几乎不可能有任何人对此事毫不知晓。