区域经济地理学 重点

- 格式:xls

- 大小:56.00 KB

- 文档页数:4

经济地理学学科重点掌握方法经济地理学是研究地理环境与经济活动的相互关系的学科,它旨在理解和解释地理特征对经济发展的影响。

要在这一学科中取得良好的学术成绩,我们需要掌握一些关键方法和技巧。

本文将介绍几种经济地理学学科的重点掌握方法。

一、地理信息系统(GIS)分析地理信息系统是一种用来存储、分析和可视化地理空间数据的工具。

在经济地理学中,GIS分析可以帮助我们揭示地理环境与经济活动之间的关系。

通过收集地理数据,比如人口密度、交通网络和产业分布等,我们可以使用GIS软件对这些数据进行分析和可视化呈现。

这样一来,我们就可以清晰地观察到不同地理环境对经济活动的影响,从而深入研究经济地理学的核心问题。

二、区域经济分析区域经济分析是经济地理学的一个重要分支,它关注的是不同地区间的经济差异和地区内部的经济结构。

为了进行区域经济分析,我们需要掌握一些基本的方法和技巧。

首先,我们可以使用比较优势理论来解释为什么一些地区特别适合从事某种经济活动。

比如,一些地区由于拥有特殊的自然资源或者人力资源,可能会在某个产业中具备竞争优势。

其次,我们可以使用产业链分析来研究一个地区的产业结构。

通过分析产业链上不同环节的相互关系,我们可以了解到不同产业对一个地区经济的贡献程度,以及它们之间的相互依赖关系。

三、城市化与城市地理城市化是近几十年来全球经济发展的重要趋势,因此研究城市化对经济地理学也至关重要。

在这方面,我们可以通过解析城市内部的空间秩序和城市间的联系,深入理解城市在经济活动中的作用。

此外,研究城市地理可以帮助我们了解城市的发展动力和城市化过程中可能出现的问题。

例如,通过研究城市内部的土地利用和人口分布,我们可以分析不同城市在经济发展方面的优劣势,并提出相应的政策建议。

四、全球化及其影响全球化是当今世界经济发展的一个重要特征,对经济地理学的研究产生了深远的影响。

经济地理学家可以通过研究全球产业链和全球城市网络等来理解全球化的过程及其对不同地区的影响。

经济地理学复习重点第一章1.简述经济地理学的研究对象的内涵。

经济地理学是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境相互关系的学科。

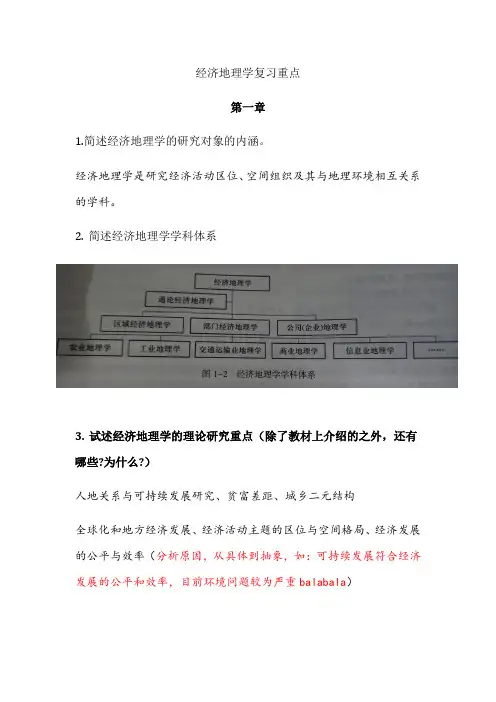

2.简述经济地理学学科体系3.试述经济地理学的理论研究重点(除了教材上介绍的之外,还有哪些?为什么?)人地关系与可持续发展研究、贫富差距、城乡二元结构全球化和地方经济发展、经济活动主题的区位与空间格局、经济发展的公平与效率(分析原因,从具体到抽象,如:可持续发展符合经济发展的公平和效率,目前环境问题较为严重balabala)4.区位:区位主要指某事物占有的场所,但也含有位置、布局、分布、位置关系等方面的意义。

区位条件:区位条件是指区位所具有的属性或资质5.交通网密度:在某一区域内单位面积的运输线路的总长度。

6.区位因子:即工业活动发生在某特定地点而不是发生在其他地点所获得的优势。

从工业区位论角度讲,也即是在某特定地点生产某产品比在别的地点生产能够降低费用的可能性。

7.区位条件:指属性所具有的属性或性质。

原料指数:等于局地原料8.原料指数:局地原料重量与产品重量之比,即生产单位产品需要的局地原料量。

原料指数(M>1(或区位重量>2)时,工厂区位在原料地原料指数(M)<1(或区位重量<2)时,工厂区位在消费地原料指数(M)=1(或区位重量=2)时,工厂区位在原料地或消费地9.中心地及中心地等级中心地是区域的中心,是指能够向周围区域的消费者提供各种商品和服务的地点。

中心地等级:10.中心性:中心性是指中心地对其周围区域的相对重要程度,也可理解为中心地发挥中心职能的程度。

中心性可用下式来表示:C=B1-B2,式中,C为中心地的中心性,B1为中心地提供商品和服务的总量,B2为中心地为自身提供的商品和服务量。

从上式可知,中心性是指中心地为其周围区域提供商品和服务的总量。

8. 试述土地对经济活动区位的影响?任何经济活动都需要以一定的空间作为依托。

土地作为生产要素之一,主要是通过自身的特征及其所处经济区位对经济活动发生影响的。

区域经济学第一二章● 1.基本概念:区域、区域经济、区域经济学●区域:区域经济学的研究对象➢区域是区域经济学研究的起点。

它是一个多维度、多层次的概念,对其进行界定或定义,需要从地理学、政治学、经济学等多学科的角度出发。

➢地理学的区域概念:地理学时最早提出区域概念的学科。

为了便于考查,地理学把地球空间按照其相互关系进行分类,或者是区分,并用一定的事先设定的法则,将其划分为各种区域,诸如海洋区、陆地区、高原区,平原区、丘陵区等等。

由于每一类区域不同的特征以及温度、降雨和生物物种分布等的巨大差异,使每一个区域的内容更加丰富和更多样化。

➢地理学对区域研究的贡献,是把区域定义为地球表面的一个地域单元。

➢政治学的区域概念:政治学是从行政管理的角度去观察和分析各种不同的地点,根据人口居民点和社会经济活动的位置及分布状况,划分系统的地方单元。

政治学中的区域不但表示地理区域的概念,而且还包含地方公民间的文化联结、惯例认同、心理归属、民族历史、社会经济关系等意义。

➢政治学对区域研究的贡献,是把区域定义为行政管理的一个地方单元。

➢社会、文化区域:根据人类社会活动的特征,在人口、民族、宗教、语言、政治等因素交互影响下而产生的附加在自然景观上的“人类活动形态”——文化景观特定性质的相似性和差异性而划分出来的地域单元,如华人文化圈、东方文化圈、穆斯林文化圈等;➢经济学的区域概念:经济学的区域概念就是区域经济学的区域概念。

经济学的区域是在地理学和政治学关于区域概念的基础上,考虑某个地域空间的人口、经济、资源、环境、公共设施和行政管理的特点,是居民高度认同、地域完整、功能明确、内聚力强大的地域单元。

➢它一般以两种形式存在:同质区域和极化区域。

➢区域的特征:内在整体性、空间界线的客观性与模糊性➢区域经济:区域的经济活动和经济关系的总和。

➢如果我们把全国的国民经济看做是一个整体,那么区域经济就是整体的一部分,是国民经济整体不断分解的结果。

第一章1,经济地理学的研究对象:经济地理学是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境相互关系的学科2.经济地理学学科属性:地域性和.综合性3,经济地理学的科学体系:a, 通论的经济地理学,又称系统经济地理学或者普通经济地理学,包括经济地理学概论、工业地理学、农业地理学、交通运输地理学、商业地理学、城市地理学、旅游地理学、经济区划与区域规划等分支。

b.专论的经济地理学,又叫区域经济地理学,是以特定的地域单位——大洲、大洋、国家或国家内的特定地区为对象,进行系统的经济地理学研究,比如亚洲经济地理、太平洋经济地理、中国经济地理、华北区经济地理、松花江流域经济地理等等。

即任何有人类经济活动的地域空间,都可以进行区域经济地理研究。

5,地域生产综合体:是指能有效地利用地区各种自然资源,充分发挥生产联合化优越性的一定地域的、在结构上相互联系的生产企业的总体。

第二章 6.三次产业分类法:三次产业分类也称为克拉克(C.G.Clark)产业分类,即把全部的经济活动分成第一次产业(primary)、第二次产业(secondary)和第三次产业文(tertiary)。

1)、依据——产品的性质和生产过程的特征是这一分类法的依据和标准。

2)、分类标准——第一次产业:产品基本上是直接从自然界取得的;农业、畜牧业、林业和狩猎业等,农业实际上是指种植业。

第二次产业:产品是通过对自然物质资料(农产品和采掘业产品),及工业品原料进行加工而取得的。

采矿业、制造业、建筑业等工业部门。

第三次产业:本质上乃是服务性产业。

即第一、第二(次)产业以外的非直接的物质生产部门。

商业、金融及保险业、运输业、服务业及其它各项事业(如科学、文化、教育、卫生、公务等)。

3.)优点第一,它有一定的科学依据。

具体表现在:①此种分类方法同人类的生活需要、社会分工和经济活动的发展阶段相适应;②反映了社会经济结构变化、演进的一种趋势,即第三(次)产业的发展,是以第一、二(次)产业的一定发展为基础的;反过来,又从更为广阔的领域为第一、二(次)产业的发展创造有利条件,并且也使社会经济生活的内容趋于更加丰富。

第一章绪论

1. 经济地理学的定义

第一篇经济活动区位

第二章、第三章

1.区位和区位因子的定义

2.什么是区间流,通达度和临空经济区

3.掌握杜能圈。

4.韦伯工业区位论中的运费指向论和劳动力成本指向论。

第四章、第五章

1.中心地与中心性的概念

2.中心地三原则与中心地系统的空间模型的K值

3.克里斯泰勒的中心地理论的意义

4.企业增长的战略与方法

第六章跨国公司区位

1.跨国直接投资的原因

2.公司总部的区位要求

3.R&D的区位要求

第二篇经济活动区位分析

第七章区位的结构与组织

1、主导产业、关联产业和基础性产业的定义

2、配第-克拉克定律

3、库兹涅茨法则

4、霍夫曼定理

5、区域空间结构的模式及演变

6、区域空间结构的演变

7、集聚与扩散机制

8、什么是农村工业化

9、区域创新网络

10、区域经济增长和区域增长极理论的定义

11、我国学者提出的区域经济增长阶段理论

12、产业集群的概念

13、经济区的概念

第九章区域之间的空间组织

1.赫希曼的极化—涓滴效应学说

2.梯度推移学说

3.中心—外围理论

4.区域经济联系的概念

5.新贸易学说

6.区域经济差异概念

7.区域经济协调发展的概念

第三篇经济活动全球化

1.什么是经济全球化。

\ 经济地理学重点区位:指某事物占有的场所,包括位置、布局、分布、位置关系等方面的意义。

由于区位理论限定于研究人类生存和发展而进行的活动,所以,区位是人类活动所占有的场所。

2.古典区位理论与现代区位的区别:主要区别在于立论依据以及考虑问题的范围和内容的不同。

A在区位目标上,古典区位理论仅考虑利润,而现代还要额外考虑到非金钱收益和满足的需要。

B在具体目标上,古典区位理论缺乏或轻视区位选择的具体目标,而现代则有市场占有率、吸引与稳定人才、形象、名声、市场测试、回避汇率风险、收集信息、避免贸易摩擦等多种具体目标。

C古典选择的基准是成本最小,而现代则是要考虑前述具体目标中的风险及不确定性。

3.4.区位条件与区位因子的区别:区位条件--即区位所持有的属性或资质。

人类对自身场所的选择在很大程度上取决于区位条件的好坏。

区位条件是相对于区位主体而言的。

区位主体不同,区位条件随之不同,例如,在选择工业区位时,劳动力、资本、原料、能源、运输、市场等一般是主要的区位条件;而在选择农业区位时,光热与温度条件、土壤条件、劳动力条件、交通以及市场条件则构成主要的区位条件。

另外,区位条件也随时间而变化。

区位因子--或称区位因素,是指影响区位主体分布的原因。

对区位主体的区位给予大的影响因子是主要因子,相反影响比较小的为次要因子。

5.交通网:由点和线组成的连接a、b、c、d的交通线,点是指通常的车站、道路交叉点、港口、机场等交通结点,线则是连接点与点的铁路、公路、水路及空路等交通路。

6.交通运输对区位选择的影响:(1)运费成本对区位选择的影响:运费主要由线路运行费和站场费两大部分组成。

(2)交通便捷度对区位选择的影响:交通便捷程度主要取决于交通网的完善程度。

7.杜能农业区位理论的意义:(1)农业地理学上的意义:①揭示了即使在同样的自然条件下也能够出现农业的空间分异②农业生产方式只存在相对优越性③在距市场越近的地方,收益最大。

(2)经济学上的意义:①首推其研究方法②对韦伯及克里斯泰勒后来的区位理论产生很大影响③第一次从理论上系统地阐明了空间摩擦对人类经济活动的影响,是8.+土地利用的普遍性理论基础9.集聚因子:促使企业为降低生产或销售成本而集中在特定场所的因子10.分散因子:促使企业为避免集中而带来的不利而分散布局的因子11.廖什的市场区位理论基本观点:①提出区位决策的最终目标是寻取最大利润化点,因此大多数工业区位是选择在能够获取最大利润的市场地域②需求会随着价格的变化和市场地域大小的不同而变化③单个企业的市场区域围绕市场中心呈圆形区域,需求的曲线围绕价格变化轴旋转而成需求圆锥体为需求总量④多个企业市场区域的均衡空间呈蜂窝状的六边形市场结构12.企业增长的动因:规模效益,内部交易,技术优势和竞争激励13.规模效益:随着专业化生产水平和组织能力的提高,这种最佳规模在不断扩展,随着规模扩大而带来的效益增加14.企业增长的战略:一体化扩张和多样化扩张。

经济地理学重点一、名词说明1,规模经济:指由于专业化水平提高等缘故,使企业的本钱下降,规模扩大,从而形成企业的长期平均本钱随着产量的增加而递减的经济。

P1152,门坎人口:指某种中心职能在中心地布局能够取得正常利润的最低限度人口,即某中心职能在中心布局成立的最低限度人口。

P943,主导产业:在区域经济增加中起组织和带动作用的产业。

P1744,互补产品:指两种产品间存在着某种消费依存关系,即一种商品的消费必需与另一种商品的消费相配套。

5,纵向一体化:指企业向原生产活动的上游和下游产生的时期扩展。

P1176,横向一体化:指企业现有生产活动的扩展并由此致使现有产品市的扩大。

P1177,范围经济:指企业由于经营范围扩大而取得的效益。

P1158,霍夫曼比例:是一个揭露了一个国家或地域的工业化进程中工业结构演变规律的比利式,其重点分析了制造业中消费资料工业和资本资料工业的比例关系,此比例被称为霍夫曼比例,即,霍夫曼比例=消费资料工业的净增值/资本资料工业的净增值。

P1819,增加极:指区域经济中,具有推动性的主导产业和创新行业及其关联产业在地理空间上聚集而成的经济中心。

P20910,乘数效应:增加极的进展对周围地域的经济永生示范、祖师和带动作用,从而增强了其与周围的联系,而在此进程中受到循环积存因果机制的阻碍,增加极对周围地域经济进展的作用不断的扩大和强化,阻碍范围和程度也随之增大的效应。

P20911,极化效应:指增加极的推动性产业吸引和拉动周围地域的要素和经济活动不断趋向增加极从而加速增加极自身的成长的效应。

P20912,扩散效应:指增加极向周围地域输出要素和经济活动从而刺激和推动周围地域的经济进展的效应。

P20913,溢出效应:增加极的极化效应和扩散效应的综合阻碍称为溢出效应。

P20914,区域管制:指通过量种集团的对话和谐合作以达到最大程度动员资源的统治方式,以补充市场转变和政府自上而下的操纵的不足,最终达到共赢的综合的社会治理方式。

第一章绪论试述当前经济地理学的理论研究重点:(1)人地关系与区域可持续发展的理论研究地理学始终以人类与地理环境的相互关系作为基础理论研究,经济地理学可以从多角度对建立人地关系理论做出贡献。

(2)全球与地方关系的理论研究全球与地方关系十分复杂,且对区域和企业发展影响很大。

经济地理学需要从二者的均衡点及影响因素量化分析方面,探讨建立有关理论体系。

(3)经济发展空间格局的理论研究我国开发历史悠久,各地发展的地理背景、发展条件、发展水平差异很大,在全国范围内形成合理的区域发展格局是一个重要的理论问题。

(4)区域经济发展的公平与效率关系公平与效率的关系是区域经济发展决策的重要理论依据。

在这方面尚存在许多争议,对这些观点以及公平与效率关系做进一步分析,对经济地理学为政府决策服务具有重要意义。

(5)企业与区域经济发展的关系企业与区域经济发展之间具有十分密切的关系。

经济地理学研究这种关系,试图找出两者相互作用的一般规律,并服务于实践。

第二章经济活动区位及影响因素分析区位理论:关于区位即人类活动所占有的场所的理论。

它研究人类活动的空间选择及空间内人类活动的组合,探索人类活动的一般空间法则。

区位条件:指人类进行活动的场所所具有的各种属性或资质。

区位因子:指影响区位主体分布的原因。

韦伯将其定义为经济活动发生在某特定地点而不是发生在其他地点所获得的优势,即特定产品在那里比别的场所用较少的费用生产的可能性。

简述古典区位理论与现代区位理论的区别:古典区位论与现代区位的主要区别在于立论依据以及考虑问题的范围和内容的不同。

在区位目标上,古典区位理论仅考虑利润(或成本),而现代区位理论还要额外考虑到非金钱收益和“满足”的需要;在具体目标上,古典区位理论缺乏或轻视区位选择的具体目标,而现代区位理论则有市场占有率、吸引与稳定人才、形象、名声、市场测试、回避汇率风险、收集信息、避免贸易摩擦等多种具体目标;另外,古典区位理论的区位选择基准是成本最小,而现代区位理论则要考虑前述具体目标中的风险及不确定性。

《经济地理学》重点——HUST-ECO一、导论1、经济地理学的研究含义:狭义及广义经济活动的空间分布特征和规律对象:地理环境对经济活动的影响,以及世界各国(地区)经济活动的空间分布特征和规律特点:区域性,综合性;强调区域地理特点和差异性,以及空间距离对经济活动的影响2、地理学分类:两分法= 自然地理学、人文地理学;三分法= 自然+人文+经济地理学经济地理学分类:一般原理+产业地理学+区域经济地理学;产业地理学= 农业经济+工业经济+商业+交通运输地理学区域经济地理学= 国别经济+地区经济地理学3、古典区位理论(Theory of location)——杜能:农业区位论,土地类型+集约化程度韦伯:最小费用工业区位论1(下二:人口/民族/文化、廖什:最大市场工业区位论克里斯泰勒:城市区位论,正六边形市场、信息条件)4、影响经济的因素:地理位置、国土面积和形状、自然资源、气象气候、交通运输、见上二、交通1、世界主要港口2 大西洋左岸,纽约、新奥尔良、里约热内卢等;右岸,汉堡,伦敦,苏伊士,开普敦太平洋右岸:温哥华,西雅图、旧金山,洛杉矶;左岸,东京,神户,千叶,大阪,大连,上海,香港,高雄,新加坡,曼谷,墨尔本,悉尼印度洋印度:孟买、加尔各答;波斯湾,科威特、迪拜、吉布提、亚丁2.1海洋印度洋海域:安达曼湾等大西洋海域:黑海太平洋海域:爪哇海2.2海峡多佛尔(拉芒什-加米)、直布罗陀、黑海(土耳其)、马六甲、斯卡格拉克-厄勒海峡(连接北海、波罗的海)、巽他、龙目-望加锡海峡、霍尔木兹海峡、满的海峡2.3运河苏伊士+巴拿马+北海-波罗的海运河+莱茵-美因-多淄运河2.4内河亚马逊河+长江+莱茵河+泰晤士河+塞纳河(法国境内,经过巴黎,英吉利海峡入海)3 国际多式联运3的优点:1、责任统一,手续简便;2、节省费用;3、减少中间环节,时间缩短;大陆桥运输4的优点:1、缩短运输里程;2、减少运输时间;3、降低运输成本三、农矿产品1、农产品生产和贸易的基本特征:产品零星,涉及面广,分类复杂;受自然地理条件(气温、降水、土壤等)的影响明显,生产及贸易地理分布较集中;贸易争端多2、世界9大石油产区:波斯湾(伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和阿曼);俄罗斯、阿塞拜疆;美国、加拿大;北海(英国);拉美;北非(埃及、利比亚);几内亚湾(安哥达、尼日利亚)3.1 铁生产国:巴西、加拿大、澳大利亚;进口国:中、日、美、西欧铝生产:澳大利亚、西非(几内亚)、拉美(巴西);进口国,美、中、日、俄、德、加锰生产:南非、乌克兰、中;进口,美镍生产:泰国、马来、印尼;进口:美四、亚洲 4.1 日本——1、国土面积狭小,形状狭长,四大岛:北海道、九州、四国、本州;2、海岸线众多,港口众多,三湾一海:东京/伊势/大阪湾、濑户内海;3、主要港口1Resource/Market-oriented、Foot-loose Industry:资源/市场定向、流动型产业,原料运输成本>=<产品运输,钢铁/水泥、饮料/食品、纺织2Base Port:基本港,班轮公司的船一般定期挂靠;Non-Base Port:非基本港,基本港以外的港口,一般除按基本港收费外,还需另外加收转船附加费3International multimodal transport:国际多式联运,以集装箱为运输单元,以至少两种不同的运输方式,将货物从一国运至另一国的货物运输;4Land Bridge Transport:大陆桥运输,指使用横贯大陆的铁路、公路运输系统为中间桥梁,把大陆两端的海洋连接起来的运输方式和城市:本州:东京、广岛、京都;九州:长崎、福冈;北海道:涵管;四国:高知4.2 东南亚——农矿产品——1、石油:印尼、文莱、马来西亚;2、锡矿:马来西亚、印尼、泰国、缅甸;3、天然橡胶:泰、马来、印尼;4、油棕、椰子;5、三大米市:曼谷、西贡、仰光;主要港口和城市:新加坡、曼谷、吉隆坡、雅加达、河内4.3 南亚范围:印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、不丹、斯里兰卡、马尔代夫、克什米尔地区印度特征:1、地形特点:高原山地广布;2、矿产资源特点:缺少石油;3、民族、宗教、社会结构复杂;4、二元经济南亚主要港口和城市:伊斯兰堡,达卡,科伦坡4.4西亚石油:1、石油蕴藏特点:储量大,占世界一半以上,且99%以上集中于波斯湾地区。

经济地理学第三版重点经济地理学是研究地理环境与经济活动之间相互作用关系的学科。

它关注地理空间对经济发展的影响以及经济活动对地理环境的改变。

在经济地理学第三版中,根据重点内容,主要包括以下几个方面:经济地理学的基本概念与方法、产业地理学、城市与区域发展、全球化与经济地理等。

1. 经济地理学的基本概念与方法经济地理学关注经济活动在地理环境中的空间分布与相互关系。

在第三版中,强调了对基本概念与方法的理解和应用。

包括了经济地理学的定义、核心理论框架、研究方法等内容。

经济地理学的核心概念包括:空间、地理位置、区域、地域、地理环境、地理条件等。

它们与经济活动的空间布局、资源配置、市场联系等密切相关。

在方法上,经济地理学主要运用空间分析、地理信息系统(GIS)、统计分析等方法来揭示地理环境与经济活动之间的关系。

这些方法可以帮助经济地理学家更好地理解和解释经济现象。

2. 产业地理学产业地理学是经济地理学的重要分支,研究各类产业在地理空间中的分布、演化和影响。

第三版中,产业地理学被强调为一个重点内容。

产业地理学探讨了不同产业在特定地理空间内的定位和集聚现象。

它研究了不同产业的空间集聚原因、集聚效应以及产业集聚对区域经济发展的影响。

例如,科技产业集聚带动了城市的创新能力和经济增长,汽车产业的集聚则形成了一些汽车制造中心,这些都是产业地理学的研究内容。

3. 城市与区域发展城市与区域发展一直是经济地理学的热点领域之一。

第三版中,城市与区域发展在重点内容中具有重要地位。

城市与区域发展研究了地理空间内不同城市和区域的经济发展差异、发展模式和影响因素。

它关注城市化、城市扩张、城市体系等问题,并将这些问题与经济活动的空间布局联系起来。

比如,城市化进程中,不同城市的经济结构和功能转变,都会影响城市的空间布局和区域发展格局。

4. 全球化与经济地理全球化是当前全球经济的主要特征之一,也是经济地理学研究的重要内容。

在第三版中,全球化与经济地理成为重点。

第一章通论经济地理学通论经济地理学是经济地理学理论层次最高的一个分支。

它把经济活动作为一个整体,研究其区位、空间组织及其与地理环境关系的一般原理。

如各自然条件和社会经济条件对经济活动的影响分析,经济活动的区位分析,区域经济发展的一般规律,经济地理学研究的思维方式和技术方法,经济地理学发展趋势等。

区域经济地理学区域经济地理学是经济地理学历史最悠久的分支学科。

记述阶段的经济地理学,多以区域经济地理学的形式出现。

区域经济地理学以某区域为单位,研究其经济发展条件、经济结构空间关系及其与地理环境相互作用关系等。

在我国的实践中,国土资源调查、地区经济可持续发展、经济区划和区域规划成为区域经济地理学的主要研究方向。

经济地理学在经济发展中的理论意义1.经理地理学可以分析经济增长的区域来源,并提供解释区域发展先后格局的理论2.经济地理学可以独到的解释经济发展和地理环境之间的关系3.经理地理学提供经济活动区位的理论解释经济地理学在经济发展中的实践意义1.经济地理学是素质教育的重要部分2.指导经济活动区位合理选择3.提供区域政策发展咨询4.对科学发展观和新发展理念提供建议5.区域差距诊断建议第二章影响经济活动的区位因素: 自然经济技术交通政策。

一、区位与区位理论1. 区位主要指某事物占有的场所,但也含有位置、布局分布、位置关系等方面的意义,是人类活动(人类行为)所占有的场所。

2. 区位理论是关于区位即人类活动所占有的场所的理论。

它研究人类话动的空间选择及空间内人类活动的组合探索人类活动的一般空间法则。

其中讨论经济话动的区位理论就构成了经济区位理论,可以分为农、工、商业区位论等。

3. 区位条件是指区位所具有的属性或资质,人类对活动场所的选择在很大程度上取决于区位条件的优劣。

区位因子是指影响区位主体分布的原因。

二、自然因素对经济活动区位的影响(31)1. 土地对经济活动区位的影响土地一般以两种基本方式参与经济活动。

一种是作为劳动对象像农业生产活动,在这种土地利用形态中,土地的自然特性起着决定性的作用。

经济地理学知识点经济地理学是一门研究人类经济活动的地域分布和空间组织规律的学科。

它关注的是经济活动在地理空间上的表现、形成原因以及其对地区发展的影响。

下面让我们来详细了解一些重要的经济地理学知识点。

一、经济活动的区位选择经济活动的区位选择是经济地理学的核心内容之一。

企业在选择生产或经营的地点时,会考虑多种因素。

首先是交通条件。

便捷的交通可以降低运输成本,提高货物和人员的流通效率。

比如,靠近港口、铁路枢纽或高速公路的地区,往往更容易吸引企业。

其次是劳动力因素。

丰富且高素质的劳动力资源能够满足企业的生产需求,提高生产效率。

某些劳动密集型产业会倾向于布局在劳动力充足且成本相对较低的地区。

再者是市场因素。

接近市场可以减少产品运输成本,及时了解市场需求变化,有利于企业的生产和销售决策。

此外,土地成本、政策环境、基础设施等也是企业在区位选择时需要考虑的重要因素。

二、产业集聚与产业扩散产业集聚是指在某个特定区域内,同一产业或相关产业的企业集中在一起的现象。

产业集聚能够带来很多好处。

一方面,企业之间可以共享基础设施、劳动力市场和技术知识,降低生产成本和交易成本。

另一方面,集聚可以促进企业之间的竞争与合作,激发创新,提高产业的整体竞争力。

然而,随着产业的发展,也可能会出现产业扩散的现象。

当集聚区域的成本上升,如土地价格上涨、劳动力成本增加等,或者市场需求饱和,企业可能会向外扩散,寻找新的发展空间。

三、区域经济发展不平衡在全球范围内,不同地区的经济发展水平存在显著差异。

这种不平衡主要体现在经济增长速度、产业结构、人均收入等方面。

造成区域经济发展不平衡的原因是多方面的。

自然条件的差异是一个重要因素。

一些地区拥有丰富的自然资源,如矿产、能源等,为经济发展提供了有利条件;而一些地区自然条件恶劣,制约了经济的发展。

历史基础也会影响区域经济发展。

某些地区在历史上就是经济发达地区,积累了丰富的资本、技术和人才;而一些新兴地区则需要更多的时间来发展和积累。

上海市考研地理学复习资料经济地理学重点内容归纳经济地理学是地理学的重要分支之一,它研究的是地理空间中的经济现象和经济活动。

在上海市考研地理学复习中,经济地理学的内容占据了重要的位置。

本文将对上海市考研地理学复习资料中经济地理学的重点内容进行归纳,帮助考生更好地掌握复习材料。

一、经济地理学概论经济地理学概论是经济地理学研究的基础和起点。

在上海市考研地理学复习资料中,经济地理学概论重点涉及以下几个方面:1. 经济地理学的定义及研究对象:介绍经济地理学的定义和其研究的对象,即经济现象和经济活动在地理空间中的分布和格局。

2. 经济地理学的发展历程:梳理经济地理学的发展历程,包括其从传统的地理环境决定论到现代的地理因素综合论的转变。

3. 经济地理学的研究方法:介绍经济地理学的研究方法,包括统计分析、实地调查、遥感技术等方法的应用。

二、经济地理学的基本理论经济地理学的基本理论是研究经济地理学中各种现象和过程的基础理论。

上海市考研地理学复习资料中,经济地理学的基本理论包括但不限于以下几个方面:1. 经济地理区划理论:介绍经济地理区划理论,包括按行政区划划分的国际经济地理区划、按经济发展程度划分的区域经济地理区划等。

2. 产业地理学理论:介绍产业地理学理论,包括产业地理的内外部联系、产业集聚和产业分散的规律等。

3. 区位理论:概述区位理论,包括企业区位选择和区位优势的影响因素及其在经济地理研究中的应用。

三、经济地理学的重点内容经济地理学的重点内容是经济地理学中的核心领域和研究焦点。

在上海市考研地理学复习资料中,经济地理学的重点内容主要涉及以下几个方面:1. 城市地理学:介绍城市地理学的基本概念和研究内容,包括城市发展的驱动因素、城市体系的结构和功能等。

2. 区域经济地理学:概述区域经济地理学的研究内容,包括区域经济发展的空间格局、区域经济增长的驱动力等。

3. 农业地理学:介绍农业地理学的研究内容,包括耕地利用和农业生产的区域差异、农业资源配置和粮食安全等。

第一章:1.经济地理学研究对象包括:经济活动的内容、经济活动区位、经济活动空间组织、经济活动与地理环境的关系。

第二章:1.土地的参与方式:土地一般以两种基本方式参与经济活动,①作为劳动对象,像农业生产活动,是由土地的自然特性起决定性作用;②作为作业的空间或活动场所,像工业、交通、城市建设土地利用等,是由土地所处的经济区位起决定性作用。

2.市场环境对经济活动区位的影响有:①是市场规模②市场特性,包括市场意识、需求特点、竞争环境、管理秩序。

第四章:1.影响零售业区位决策的基本因素有:消费市场状况、空间距离和交通条件、零售业间的竞争、地价的作用2.营利性服务企业的层次:P110一是服务企业对不同城市的选择;二是对城市内特定区域的选择;三是对具体区位地点的确定。

第五章1.规模经济:随着规模扩大而带来效益增加范围经济:由于企业经济范围扩大而获得的效率。

2.企业增长战略:①横向一体化,指企业现有生产活动的扩展并由此导致现有产品市场份额的扩大。

该类增长可从三个方向进行:一是扩大原有产品的生产和销售;二是向原产品有关的功能或技术方向扩展;三是与上述两个方向有关的向国际市场扩展或向新的客户类别扩展。

通过横向一体化,可以带来企业同类生产规模的扩大,实现规模经济。

②纵向一体化:指企业向原生产活动的上游和下游生产阶段扩展。

该类扩张使企业通过内部的组织和交易方式将不同生产阶段联结起来。

纵向一体化包括后向一体化和前向一体化,后向一体化指企业介入原供应商的生产活动,前向一体化指企业控制其原属客户公司的生产经营活动。

③多样化:多样化可以涉及相关产品的活动,也可以涉及不相关产品的活动。

是基于对市场风险和环境的不确定因素的防范意识。

3.企业空间扩张规律:①接触扩散,即地理扩散过程是由近及远进行的。

②等级扩散,即经济或社会现象的扩张是沿着一定等级规模的地理区域进行的第六章:跨国公司总部的区位选择:公司的总部应趋于选择主要大都市①具有公司之间当面接触可能性②提供了金融、法律、广告等方面服务的便捷性③具有与其他大都市高度接近性。

经济地理学复习重点一、解释概念1、经济地理学,研究地理学体系中逐步成熟的独立分支,是研究人类经济活动与地理环境的相互关系,是研究产业结构与产业布局演变规律的科学2、地域性,又称区域性,是地理学的根本特性,也是经济地理学的根本特性,无论是自然地理学或是经济地理学,他所研究的自然现象或经济现象都必然与一定的地表空间相结合,都必须落实到一定的地表空间上,即落实到地域上,这就是地域性。

3、产业结构,主要是指生产要素在各产业部门间的比例构成和它们之间相互依存相互制约的联系,即一个国家或地区的劳动力、资金、各种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状况及其相互制约的方式。

它和产业分类有着密切关系,产业分类是研究产业结构的基础。

4、产业布局,是产业结构在地域空间上的投影,任何社会经济活动总要落实到一定的区域或地点,不同的产业部门具有不同的分布形态,不同的区域又具有不同的产业结构,即使在同一地区,不同的发展阶段,其产业结构也各不相同,因而产业在空间上表现出不同的分布形态5、主导产业,是指在今后较长时期内需求的收入弹性较大,与其他产业的关联作用强,具有较高劳动生产力的产业。

一般附加价值高,技术水平先进,潜在的市场扩张能力强,对其他产业具有牵动作用。

6、支柱产业,是指在国民生产总值中比重最大、具有稳定而广泛的资源来源产品市场的产业,一般是靠区域优势发展起来的。

7、工业枢纽,是由若干个工业区和众多的工业点组成的。

工业区是以一个或几个大中型工业企业(含联合企业)为骨干,由若干个大中小型组成的工业企业群体。

城市工业区一般是选在城市的有利地理位置建设发展起来的一种工业地域类型。

工业点是由一个或为数不多的小型工业企业所组成,是工业布局地域类型的“基层细胞”,工业点由于其主体工业的所在地及特点的不同,可分为农村工业点和城镇工业点两大部分。

8、工业地带,顾名思义是由重要的交通干线联结起来的若干工业地区和工业枢纽形成的带状工业地域结构系统,这是最高层次的工业结构地域类型。

1、经济地理学研究对象(P10)经济地理学是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境相互关系的学科。

(1)经济活动的内容:从产业角度,包括第一、二、三、四次产业;(2)经济活动区位:经济地理学研究经济活动在什么区位发生、以及为什么在这些区位发生;(3)经济活动空间组织:经济地理学研究区域内不同企业、不同产业部门之间的协调发展;研究区域之间的经济差异、经济增长变化、经济分工与合作、经济要素的区际流动等问题。

全球性的经济活动空间组织也成为研究重点;(4)经济活动与地理环境的关系:经济地理学研究的经济活动的地理环境包括自然环境、社会文化环境、经济环境等。

包括微观上的企业区位与环境关系。

中观尺度上的区域经济可持续发展宏观尺度上的经济全球化与环境条件利用等。

2、区位条件和区位因子区别(P37)区位条件是对于场所和区位主体而言;区位因子则是对于生产者而言,由于场所不同而表现出其生产费用或利益的差异。

3、杜能农业区位理论对农业经济地理学的意义(P64)(1)农业地理学上的意义:杜能农业区位理论揭示了即使在同样的自然条件下也能够出现农业的空间分异。

一是不存在对于所有地域而言的绝对优越的农业生产方式,即农业生产方式只存在相对优越性;二是在距市场越近的地方,布局单位面积收益越高的农业生产方式越合理,因为由之形成的农业生产方式布局总体上收益最大;对农业地域空间分异现象进行的理论性、系统性的总结。

4、韦伯工业区位理论的意义(P76)(1)首次将抽象和演绎的方法运用于工业区位研究中,建立了完善的工业区位理论体系,为之后的区位论学者提供了研究工业区位的方法和理论基础;(2)韦伯区位论的最大特点或贡献之一是最小费用区位原则,即费用最小就是最佳区位点;(3)韦伯的理论不仅限于工业布局,对于其他产业布局也具有指导意义。

5、克里斯泰勒中心地理论的意义(P99)(1)克氏的中心地理论是地理学由传统的区域描述走向对空间规律和法则探讨的直接推动原因,是现代地理学发展的基础;(2)中心地理论是城市地理学和商业地理学的理论基础,对下列研究具体指导意义:一是关于城市等级划分的研究;二是关于城市与腹地之间的相互作用的研究;三是关于城市内与城市之间的社会和经济空间模型的研究;四是关于城市的区位、规模和职能等方面的研究;五是关于零售业和服务业的区位布局、规模和空间模型的研究;(3)中心地理论是区域经济学研究的理论基础之一。

一、1、经济地理学研究:经济地理学这个学科名称是1760年俄国科学家罗蒙诺索夫在他的《地理考察》笔记中首次提出的。

1882年德国地理学家葛茨在《柏林地理学会会志》上发表《经济地理学任务》一文,论述了经济地理学的性质和特点。

1.经济地理学研究对象:定义—经济地理学是研究经济活动区位、空间组织及其地理环境相互关系的学科。

研究对象—经济活动的内容、经济活动区位、经济活动空间组织、经济活动与地理环境的关系。

2.经济地理的重点内容—区域经济发展的公平与效率关系(一种观点主张“效率至上”;第二种观点为威廉的倒“U”形曲线;第三种观点则侧重于公平)至于公平与效率之间应该如何靠近公平,应该采取民主原则来确定。

二、1、区位:主要指某事物占有的场所,但也含有位置、布局、分布、位置关系等方面的意义。

1.区为主体:区位中占有场所的事物称为区为主体,例如人类活动包括政治活动、文化活动、经济活动等,其内容或实体都是区为主体。

2.区位因子:指影响区为主体分布的原因。

最早由韦伯提出,将其定义为经济活动发生在某特定地点而不是发生在某地地点所获得的优势,即特定产品在某处生产比在其他场所产生的费用降低的可能性。

区位因子包括经济因子{成本因子(运费因子、费运费因子)收入因子}和非经济因子。

3.生产三要素:自然投入(土地、原材料、能源)、劳动力、资本。

资本分为固定资本和金融资本(是生产要素中流动性最大的要素)4.需求门槛:任何经济活动,无论是生产活动还是服务活动,都必须达到一定规模的需求才能够支持其基本的运费成本,这一规模即所谓的需求门槛。

需求门槛因经济活动的性质和类型不同而不同。

5.交通三要素:交通网、交通流、“地域”。

6.运费主要由线路运行费和战场费两大部分组成。

胡佛研究成果—公路适合短途运输,铁路适合中途运输,水路适合远途运输。

7.交通网连接度:用贝塔指数来计算,贝塔=E/V(其中E表示边,V表示点,贝塔越小越好)8.通达度:是衡量网络中点之间移动的难易程度的指标,可以用通达指数和分散指数来衡量。

基础理论

◆区域经济地理学是一门既古老而又年轻的学科(学科特点)

◆地理科学体系由自然地理学、经济地理学、人文地理学三大部分组成。

区域经济地理学是经济地理学的重要分支学科。

◆区域经济地理学的学科性质:

1、区域经济地理学是地理学与经济学两者的交叉学科。

2、区域经济地理学最终要探求的是地理规律。

3、区域经济地理学是地理学的传统,区域是其研究的核心,地域性与差异性是学科研究的基本思路,地域综合思想是学科的灵魂。

4、区域经济地理学的思维方式是地理思维,紧紧围绕地球表层的经济地域思索问题,通过地域综合分析,解决具体区域的经济发展

问题。

5、区域经济地理学是基础应用学科,既重视基础理论,又重视解决社会经济发展的重大问题,二者相互促进,推动区域经济地理学

科的健康发展。

◆区域经济地理学和区域经济学的联系(共同点)

1、经济是主要的研究内容,并受经济规律指导。

2、共同面向全球复杂的经济问题。

◆区域经济地理学是研究经济地域及其系统的学科,也可以说,是研究经济地域及其系统的发展机制、条件要素、结构网络、构造类

型、系统调控及其运动规律的科学。

◆区域经济地理学的基础理论是劳动地域分工理论和经济地域运动理论。

◆区域经济地理学的指导思想与指导性理论是:1、地域综合思想;2、可持续发展思想。

◆亚当.斯密对劳动地域分工理论最早进行阐述,为绝对利益学说。

大卫.李嘉图是比较利益原则。

俄林 - 一般均衡理论研究劳动地域分工。

小岛清 - 协议性国际分工原则

巴朗期基 - 从地理学角度首次对劳动地域分工理论进行阐述。

◆劳动地域分工是指人类经济活动按地域进行的分工,即各个地域依据各自的条件与优势,着重发展有利的产业部门,以其产品与外区交

换,又从其他地区进口其所需产品,这种一个地区为另一个地区生产产品并相互交换的现象,即劳动地域分工。

◆对劳动地域分工的基本认识:

1、分工是人类社会经济发展的固有现象

2、劳动地域分工是劳动部门分工在地域上的体现和落实。

3、劳动地域分工是人类经济活动的内在因素。

4、劳动地域分工是推动社会生产力向前发展的强大杠杆。

5、劳动地域分工是世界经济一体化形成发展的动力。

6、劳动地域分工有新形式与新特点(以下具体的为其他题)。

1、部门分工越分越细,同时,综合集成趋势也在发展。

2、地域分工出现了许多新的地域组织形式,并具有许多新特点。

如跨国公司、区域集团化等。

◆三次社会大分工:

1、畜牧业的分离和农业部门的形成,出现了畜牧业和农业两大部门。

2、手工业从农业大部门中分离出来。

3、商业的出现,在商业和手工业比较集中的地方,形成的早期的城市。

◆劳动社会分工主要由劳动部门分工和劳动地域分工两大部分组成。

部门分工是社会分工的基础,也是劳动地域分工的基础。

劳动地域分

工是劳动社会分工在地域上的表现与落实。

◆劳动地域分工的形成发展机制与客观规律:

劳动地域分工的形成发展机制是社会生产力,当今主要是科技创新;

劳动地域分工形成发展的前提是各地区自然、经济、社会诸条件的差异;

劳动地域分工的最终目的是为了获取更大的经济、社会、生态效益;

劳动地域分工形成的纽带和动力机制是经济地域运动;

劳动地域分工的表现形式是经济地域和经济地域系统。

◆

人类社会分工的动力是生产力,其中最为主要的是发明与科技创新。

◆

地理条件包括自然条件、经济条件、社会条件,即社会分工的地理环境和资源环境。

地理条件差异是社会分工形成发展的基础。

◆经济地域运动的基本要素:

1、基础要素(不可流动,但可以增值,其它的均可流动)

2、人口与劳动力要素

3、生产资料与生活资料要素

4、资金要素

5、科技要素

6、信息与管理

7、文化观念

◆经济地域运动规律:

1、非均衡运动是经济地域运动的总规律。

(本点若需简答,则以下)

1、纵观世界各国各地区的经济发展史和当今世界经济发展态势,不平衡发展是其总态势和总规律。

2、经济地域运动的不平衡性主要由自然条件、经济条件、社会条件和技术条件的地域差异所造成的。

3、非均衡的经济地域运动的总规律是通过一些具体规律表现出来。

主要有集中与分散规律、梯度推移规律、区域整体演进规律和经济地域一体化规律等。

2、集中与分散规律是经济地域运动中的基本规律。

3、梯度推移是经济地域运动的另一规律,也是地域非均衡运动和集中分散运动的另一表现形式,是区域经济发展不断推进的规律性认识和理论概括。

4、把经济地域作为一个整体进行分析,其自身也有运动规律,主要有要素流动演替规律、产业结构不断高级化规律和区域发展阶段演进规律等。

魂。

层的经济地域思索问题,通过地域综合分析,解决具体区域的经济发展

视解决社会经济发展的重大问题,二者相互促进,推动区域经济地理学据各自的条件与优势,着重发展有利的产业部门,以其产品与外区交

阶段。