干支历法与中医药学

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:36

历法与天干地支细说展开全文历法与天干地支细说 :天干地支天干地支简称为“干支”天干地支相当于树干和树叶。

它们是一个互相依存,互相配合的整体。

中国古代以天为“主”,以地为“从”。

“天”和“干”互联叫做“天干”;“地”和“支”互联叫做“地支”,合起来就是“天干地支”。

天干有十个字,依次顺序是甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸,总称为“十天干”。

地支有十二个字,依次顺序是子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥,总称为“十二地支”。

天干地支原始意义,有这样有趣的说法:1。

天干(甲)象草林破土而萌,阳在内而被阴包裹。

又有认为,甲者铠甲也,把万物冲破其甲而突出了。

(乙)草木初生,枝叶柔软屈曲伸长。

乙者轧也。

(丙)丙,炳也,如赫赫太阳,炎炎火光,万物皆炳然著见而明。

(丁)壮也,草木成长壮实,好比人的成丁。

(戊)茂也,象征大地草木茂盛。

(己)起也,纪也,万物仰屈而起,有形可纪。

(庚)更也,秋收而待来春。

(辛)金味辛,物成而后有味。

又有认为,辛者新也,万物肃然更改,秀实新成。

(壬)妊也,阳气潜伏地中,万物怀妊。

(癸)揆也,万物闭藏,怀妊地下,揆然明芽。

2。

地支(子)孽也,草木生子,吸土中水分而出,为一阳萌的开始。

(丑)纽也,草木在土中出芽,屈曲着将要冒出地面。

(寅)演也,津也,寒土中屈曲的草木,迎着春阳从地面伸展。

(卯)茂也,日照东方,万物滋茂。

(辰)震也,伸也,万物震起而生,阳气生发已经过半。

(巳)起也,万物盛长而起,阴气消尽,纯阳无阴。

(午)仵也,万物丰满长大,阳起充盛,阴起开始萌生。

(未)味也,果实成熟而有滋味。

(申)身也,物体都已长成。

(酉)老也,猶也,万物到这时都猶缩收敛。

(戌)灭也,草木凋零,生气灭绝。

(亥)劾也,阴气劾杀万物,到此已达极点。

着种有趣的天干地支,据说其发明者是四五千年前上古时期的大挠氏。

例如唐代刘恕在《通鉴外纪》中就引古书说:“(黄帝)其师大挠。

始作甲子。

”大挠作甲子虽是传说,但从殷商的帝王名字叫天乙(即成汤),外丙,仲壬,太甲等来看,干支的来历必早于殷代,即在三千五百年之前便已出现了。

天干地支的起源(干支历法的来历)天干地支的起源,这是研究中国历法的人,永远绕不过去的一个问题。

可惜,在网上,并没有什么让人信服的答案。

我曾经写过一些文章去阐述这个问题,但是最终被淹没在无尽的神话故事的理论当中。

于是,我不得不再一次提起笔。

现在网上流传着三种说法说法一:天干地支是早在公元前二千六百九十七年,於中华始祖黄帝建国时,命大挠氏探察天地之气机,探究五行(金木水火土),始作甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸等十天干,及子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二地支,相互配合成六十甲子用为纪历之符号。

说法二:传黄帝时代,因有蚩尤神扰乱,黄帝忧民之若,遂与蚩尤大战於涿鹿之野,流血百里不能治之,黄帝於是斋戒沐浴、筑坛祀天、方丘礼地。

天乃降十干(即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)。

十二支(即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)。

帝乃将十干圆布像天形,十二支方布像地形,始以干为天,支为地,然后乃能治之。

后有大挠氏将十天干、十二地支分配成六十甲子,并以黄来开国日定为甲子年、甲子月、甲子日,甲子时。

此为天干地支之由来。

说法三:源自于《山海经》,黄帝有俩老婆,一个常羲是月神,,生了十二个儿子,就是十二地支,一个是羲和是太阳之神,生了十个儿子,是十天干。

你相信哪个,我是哪个都不信。

我来讲讲这个天干地支产生的真正原因吧。

在我国古代,有两大部落,一个就是两河流域的炎黄部落,一个就是西南地区的九黎部落。

神农氏发明了农业以后,两河流域的炎黄子孙们就从采摘为主的生活方式变成了农耕。

对于农业生产来说,一部可靠的历法非常重要。

而万物生长靠太阳,因此根据太阳光照的变化而确立的历法,产生是必然的。

我们做一个假设,如果让你把一年等分,用每一份来表示太阳变化的强弱,你会分成几份?答案显然是五或者十。

一开始一定是五份。

因为我们有五个手指头。

所以我们可以很容易大致的把一年分成五份。

第一份是万物生长的时候,第二份就是炎热耕作的时候,第三份是谷物结实,祭拜大地准备收割的时候,第四份是丰收以后各部落开始战争争夺生产资料的时候,而第五份就是万籁俱寂的严冬。

天干地支:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸古代的历法介绍十天干的含义天干地支的含义,在《史记》、《汉书》中均有部分记载,大体含义是:甲是拆的意思,指万物剖符甲而出也。

乙是轧的意思,指万物出生,抽轧而出。

丙是炳的意思,指万物炳然著见。

丁是强的意思,指万物丁壮。

戊是茂的意思,指万物茂盛。

己是纪的意思,指万物有形可纪识。

庚是更的意思,指万物收敛有实。

辛是新的意思,指万物初新皆收成。

壬是任的意思,指阳气任养万物之下。

癸是揆的意思,指万物可揆度。

由此可见,十天干与太阳出没有关,而太阳的循环往复周期,对万物产生着直接的影响。

十二地支的含义子是兹的意思,指万物兹萌于既动之阳气下。

丑是纽,阳气在上未降。

寅是移,引的意思,指万物始生寅然也。

卯是茂,言万物茂也。

辰是震的意思,物经震动而长。

巳是起,指阳气之盛。

午是仵的意思,指万物盛大枝柯密布。

未是味,万物皆成有滋味也。

申是身的意思,指万物的身体都已成就。

酉是老的意思,万物之老也。

戌是灭的意思,万物尽灭。

亥是核的意思,万物收藏。

六十甲子顺序甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、已巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、已卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、已丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、已亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、已酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、已未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。

十二时辰与24时对照表子时(夜半):下午十一时至夜一时。

丑时(鸡鸣):夜一时至三时。

寅时(平旦):夜三时至五时。

卯时(日出):晨五时至七时。

辰时(食时):上午七时至九时。

巳时(隅中):上午九时至十一时。

午时(日中):上午十一时至下午一时。

未时(日日失):下午一时至三时。

申时(晡时):下午三时至五时。

酉时(日入):下午五时至七时。

戌时(黄昏):下午七时至九时。

亥时(人定):下午九时至十一时。

天干地支tiān'gāndìzhī天干地支简称“干支”。

“辞源”里说,“干支”取义于树木的“干枝”。

十天干:甲(jiǎ)、乙(yǐ)、丙(bǐng)、丁(dīng)、戊(wù)、己(jǐ)、庚(gēng)、辛(xīn)、壬(rén)、癸(guǐ);十二地支:子(zǐ)、丑(chǒu)、寅(yín)、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午(wǔ)、未(wèi)、申(shēn)、酉(yǒu)、戌(xū)、亥(hài)(注:十二地支对应十二生肖——子:鼠;丑:牛;寅:虎;卯:兔;辰:龙;巳:蛇;午:马;未:羊;申:猴;酉:鸡;戌:狗;亥:猪。

)。

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”。

两者按固定的顺序互相配合,组成了干支纪法。

天干地支在我国古代主要用于纪日,此外还曾用来纪月、纪年、纪时等早在公元前2697年,于中华始祖黄帝建国时,命大挠氏探察天地之气机,探究五行(金木水火土),始作甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸等十天干,及子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二地支,相互配合成六十甲子用为纪历之符号。

根据《五行大义》中记载,干支是大挠创制的。

大挠“采五行之情,占斗机所建,始作甲乙以名日,谓之干,作子丑以名月,谓之枝。

有事于天则用日,有事于地则用月。

阴阳之别,故有枝干名也。

天干地支六十甲子,是我国古代的一种时间记法,用来纪年、纪月、纪时。

它不仅是一种时间记法,更是反映古代我国人对时间和宇宙的认知和理解。

在我国古代,天干地支六十甲子的概念被广泛运用在农历、占卜、风水、医学等领域。

随着时间的推移,这一概念逐渐融入了我国人的日常生活中。

在我国的封建社会里,天干地支六十甲子更多的是用来纪年。

但随着时间的推移,在我国的古代文化里,天干地支六十甲子的应用范围越来越广。

它不仅被应用在时间的记法中,还涉及到了很多与宇宙、自然、人生等方面的知识。

天干地支六十甲子成为了古代我国文化中重要的组成部分。

在天干地支六十甲子中,天干有十个,地支有十二个,将它们两两相结合,便形成了六十个甲子。

这种记时方法最早可追溯到尧舜时代,也是一种独特而完整的记时法。

在这种记时法中,天干和地支的循环组合构成了一个六十年的周期,被称为六十甲子。

根据史书记载和历法学家的研究,天干和地支的记时法最早出现在我国西周时期。

而最早明确记载有“天干地支”的文字,则出现在《尚书》和《周髀算经》中。

在这两部经典著作中,已经明确记载了天干地支的循环组合规律。

天干地支的记时法在古代我国便开始广泛应用,并逐渐完善和发展。

关于天干地支六十甲子的知识,古代我国人颇为重视。

在古代我国的传统文化中,天干地支六十甲子被视为一种宇宙的记时法,与天文、地理、自然等方面的变化有着密切的通联。

古代我国人常常在甲子年举行一些与时间和宇宙有关的仪式和活动,以祈求祥瑞和吉祥。

除了在宗教仪式和民俗活动中的应用,天干地支六十甲子的知识还广泛运用在中医、风水、占卜等领域。

在中医学中,天干地支六十甲子被用来记载年代和季节,和某些疾病的流行规律有一定的通联。

在风水学中,天干地支六十甲子被用来确定地面方位和布局。

在占卜术中,天干地支六十甲子也被用来预测吉凶祸福。

天干地支六十甲子的知识在我国古代的文献中广泛存在。

从《周易》、《尚书》到《春秋》、《战国策》,再到《史记》、《汉书》和《资治通鉴》,这些古代经典著作中都有关于天干地支六十甲子的记载。

天干地支与五行学说天干地支和五行学说是古代中国传统的时间和物质分类系统。

天干地支是中国古代对时间的划分方式,广泛应用于历法、生肖和姓名学等领域;而五行学说则是对物质和自然界的分类方法,被广泛运用于中医、农学等领域。

本文将从历史、概念以及应用等方面介绍天干地支与五行学说的相关知识。

一、历史背景天干地支的起源可以追溯到古代的阴阳五行思想,而五行学说则可追溯到《周易》中的“八卦与六十四卦”。

这些观念深受中国古代哲学家的影响,例如老子、孔子等。

天干地支和五行学说在中国传统文化中扮演着重要的角色,不仅贯穿于历法、农业、医学等方方面面,还体现了中国人对自然规律的认知和对生命力量的崇尚。

二、天干地支的概念天干地支是中国古代一种时间的计量方式。

天干有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十个干,地支有子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二个支。

将天干地支进行组合,每隔六十年一个周期才会重复。

此外,天干地支还与十二生肖相对应,例如甲子年对应着鼠年,乙丑年对应着牛年,依此类推。

三、五行学说的概念五行学说是中国古代哲学中的重要组成之一,用于解释事物之间的相互关系和变化规律。

五行分别是木、火、土、金、水,它们之间相生相克,形成了一个相互制约和平衡的系统。

例如木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,同时木克土、火克金、土克水、金克木、水克火,五行之间的相生相克关系既体现了自然界物质运动的规律,也可以用来分析人事物之间的相互关系。

四、应用领域天干地支和五行学说被广泛应用于中国的传统文化和实践中。

在历法领域,天干地支的组合用于计算年、月、日、时等时间单位,为人们提供准确的历法信息。

在姓名学中,通过对天干地支和五行的运用,可以分析人的命运和个性特点。

另外,在中医学和农学中,五行学说被用来解释人体和自然界之间的关系,指导医疗和农业生产。

总结天干地支与五行学说是中国传统文化中的重要概念,它们以独特的方式进行时间和物质的分类和组织。

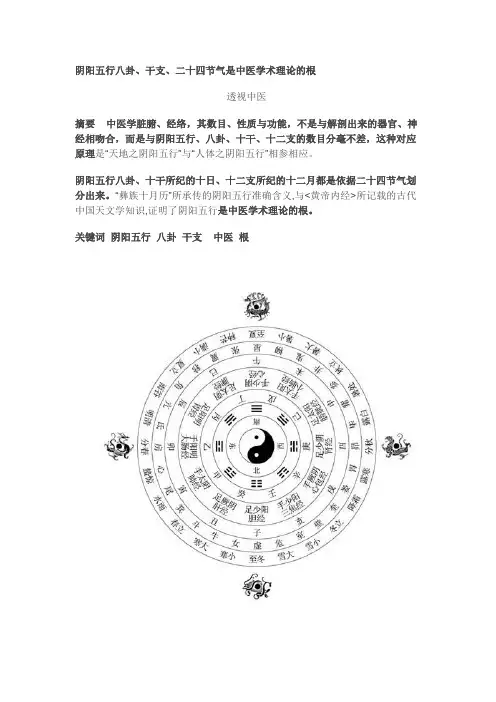

阴阳五行八卦、干支、二十四节气是中医学术理论的根透视中医摘要中医学脏腑、经络,其数目、性质与功能,不是与解剖出来的器官、神经相吻合,而是与阴阳五行、八卦、十干、十二支的数目分毫不差,这种对应原理是“天地之阴阳五行”与“人体之阴阳五行”相参相应。

阴阳五行八卦、十干所纪的十日、十二支所纪的十二月都是依据二十四节气划分出来。

“彝族十月历”所承传的阴阳五行准确含义,与<黄帝内经>所记载的古代中国天文学知识,证明了阴阳五行是中医学术理论的根。

关键词阴阳五行八卦干支中医根阴阳五行八卦、干支、二十四节气是中医学术理论的根一些力求中医“科学化”,并且诟病中医事业发展滞后的人士认为,中医是“新瓶装老酒”。

意思是经过数十年的中医科学化与中医现代化,中医学仍然无法融入现代科学体系之中。

笔者恰恰与这些人士的观点相反,认为真正的中医根本就不应该融入现代科学体系之中!现代人所理解的中医理论是“老瓶装新酒”,即其内容与本真中医学术是差之毫厘,谬之千里!根本原因在于:近现代以来,中医出现了学术混乱三步曲:第一步:中国人翻译西医学著作,借用了大量中医学的概念和术语;第二步:又用变成西医学概念的词汇来解释与套用、编写中医教材;第三步:再用西医学外语词汇把所谓的“中医学”介绍给外国人。

这一历史性的学术混乱以难以抗拒之势,在近现代以来的一百多年中迅猛扩展。

尽管中医的名称没有改变,但是其内容与精神实质,距离真正的中医学却越来越远!其实不仅仅是中医学科!中国学术的文学、历史、哲学、天文、地理等其他学科知识的混乱与舛讹,同样厄运难逃!运用古代中国天文学观测系统基本知识,分析古代中华先哲所界定的天地框架----以地球为天地的球心,以北天极为上,以南天极为下,以与地球赤道相平行的二十八宿为圆形天道。

阴阳五行八卦、干支这些气数,就是天地框架之中的北斗徊转、五大行星迁移与气候变化相互感应的规律之数。

中华传统科学思想认定,阴阳五行是既包容着天,又包容着地的天地之气五种特点与性质。

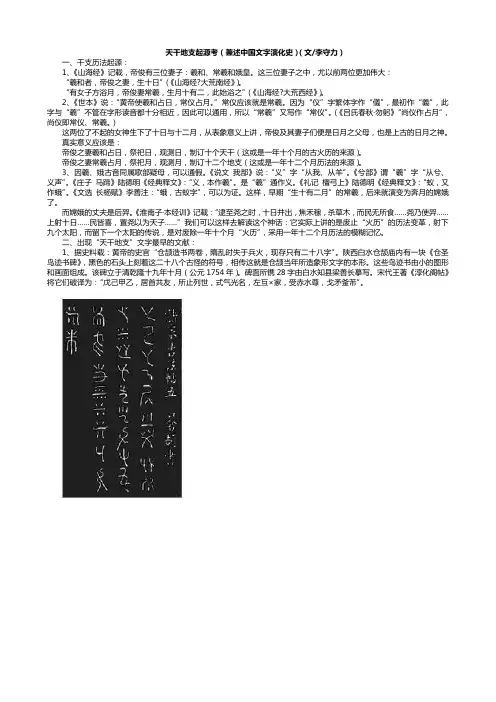

天干地支起源考(兼述中国文字演化史)(文/李守力)一、干支历法起源:1、《山海经》记载,帝俊有三位妻子:羲和、常羲和娥皇。

这三位妻子之中,尤以前两位更加伟大:“羲和者,帝俊之妻,生十日”(《山海经?大荒南经》)。

“有女子方浴月,帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之”(《山海经?大荒西经》)。

2、《世本》说:“黄帝使羲和占日,常仪占月。

”常仪应该就是常羲。

因为“仪”字繁体字作“儀”,最初作“義”,此字与“羲”不管在字形读音都十分相近,因此可以通用,所以“常羲”又写作“常仪”。

(《吕氏春秋·勿躬》“尚仪作占月”,尚仪即常仪、常羲。

)这两位了不起的女神生下了十日与十二月,从表象意义上讲,帝俊及其妻子们便是日月之父母,也是上古的日月之神。

真实意义应该是:帝俊之妻羲和占日,祭祀日,观测日,制订十个天干(这或是一年十个月的古火历的来源)。

帝俊之妻常羲占月,祭祀月,观测月,制订十二个地支(这或是一年十二个月历法的来源)。

3、因羲、娥古音同属歌部疑母,可以通假。

《说文我部》说:“义”字“从我、从羊”。

《兮部》谓“羲”字“从兮、义声”。

《庄子马蹄》陆德明《经典释文》:“义,本作羲”。

是“羲”通作义。

《礼记檀弓上》陆德明《经典释文》:“蚁,又作蛾”。

《文选长杨赋》李善注:“蛾,古蚁字”,可以为证。

这样,早期“生十有二月”的常羲,后来就演变为奔月的嫦娥了。

而嫦娥的丈夫是后羿。

《淮南子·本经训》记载:“逮至尧之时,十日并出,焦禾稼,杀草木,而民无所食……尧乃使羿……上射十日……民皆喜,置尧以为天子……”我们可以这样去解读这个神话:它实际上讲的是废止“火历”的历法变革,射下九个太阳,而留下一个太阳的传说,是对废除一年十个月“火历”,采用一年十二个月历法的模糊记忆。

二、出现“天干地支”文字最早的文献:1、据史料载:黄帝的史官“仓颉造书两卷,隋乱时失于兵火,现存只有二十八字”。

陕西白水仓颉庙内有一块《仓圣鸟迹书碑》,黑色的石头上刻着这二十八个古怪的符号,相传这就是仓颉当年所造象形文字的本形。

【内经与运气推算】06讲:干支历法中医老苗说第五节干支历法天干以甲为首,地支以子为首,天干在上,地支在下,故天干和地支配合起来,就叫甲子。

正如《素问·六微旨大论篇》说:“天气始于甲,地气始于子,子甲相合,命曰岁立。

谨候其时,气可与期。

”其配的方法是天干从甲开始,地支从子开始,依次相配。

结果形成阳干配阳支、阴干配阴支。

但由于天干为十,地支为十二,故在相配中天干须往复六次、地支须往复五次,才能使天干的末干“癸”与地支的未支“亥”相会而配成六十对,此即谓甲子一周,或称一个甲子。

干支相配可以用来纪年,也可以用来纪月、纪日、纪时。

同时,根据所配干支的属性,可以用来分析这一年、月、日、时的气候变化及其对人体发病关系的大致情况,故可作为临床治疗用药时的参考。

干支历的纪年以二十四节气的立春为年分界线,用60组各不相同的天干地支进行标注。

从甲子到癸亥,循环更替,以至无穷。

纪年的该组干支可称为年柱。

例如:2021年2月3日立春,阴历:腊月二十一;干支历:辛丑年庚寅月壬午日2021年2月2日,阴历:腊月二十;干支历:庚子年己丑月辛巳日民国以前,立春作为二十四节气之首、干支历岁首,叫春节(立春节);由于是春天的开始,我国自官方到民间都把立春作为节日来过,是一个重大节日。

接下来我们就来分别讨论古人如何用干支纪年、纪月、纪日、纪时的。

一、甲子纪年甲子纪年就用干支纪年份。

甲子纪年的排列饮序,如下所列。

表2(60甲子)01.甲子 02.乙丑 03.丙寅 04.丁卯 05.戊辰06.己巳 07.庚午 08.辛未 09.壬申 10.癸酉11.甲戌 12.乙亥 13.丙子 14.丁丑 15.戊寅 16.己卯17.庚辰18.辛巳19.壬午20.癸未21.甲申22.乙酉 23.丙戌 24.丁亥 25.戊子 26.己丑 27.庚寅28.辛卯29.壬辰30.癸巳31.甲午32.乙未 33.丙申 34.丁酉 35.戊戌 36.己亥 37.庚子38.辛丑 39.壬寅 40.癸卯41.甲辰 42.乙巳 43.丙午 44.丁未 45.戊申 46.己酉 47.庚戌 48.辛亥49.壬子50.癸丑51.甲寅52.乙卯53.丙辰54.丁巳 55.戊午 56.己未 57.庚申 58.辛酉 59.壬戌 60.癸亥每一对干支数代表一年,逐年依次就位,从甲子到癸亥共60年为一周,而后又从甲子开始,周而复始。

天干地支如何纪年,古代历法,看完秒懂!在很多人眼里古代历法和天文学一样,高深莫测。

所以,看见古代历法就是一脸懵。

尤其是我们在读历史古籍的时候,常常会遇到天文历法,比如《新唐书·高祖本纪》:“武德九年,七月辛亥,太白昼见。

甲寅,太白昼见。

八月丙辰,突厥请和。

丁巳,太白昼见。

壬戌,吐谷浑请和。

甲子,皇太子即皇帝位。

”文中的“辛亥”是干支,如果不懂历法我相信你不知道干支代表是意思是什么,为了弄懂一起来学习一下。

古代教育古代的年,一个“春秋”就是一年!在古代每一次改朝换代就会出现“受天命,改正朔。

”正,指的是一年之首。

朔,指的是一月之首。

“正朔”代指历法。

所以,古代的历法,也是不断的更改,经过数次才定型。

在古代“年”和“岁”是同义,因此在古代“岁”就是“年”的意思。

古人常以庄家播种到收成这一个过程,称之为一年。

所以《说文》当中就有:“年,熟谷也。

”按稻子成熟的周期来算,就是以地球绕太阳一周的时间,现在称之为“阳历”,还有一种以“朔望月”为单位,叫“阴历”。

其实古代的历法,既不是阴历也不是单纯的阳历,而是阴阳合一。

在古代,平年12个月,有6个大月各30天,6个小月各29天,全年也就354天。

按照现在的平年来说,少了11天,相隔3年就要少一个月,所以古代三年一闰月,使平均的年份等于一个太阳年(365)。

其实,三年一润也不正确,所以《说文》说:“五年再闰”。

如果,5年闰两次,其实又多了,后来规定19年共闰7个月。

总之,古代的计算年月方法,需要专业的天官去计算,一般人还真的难以弄懂。

所以,我们只要知道平年是365天,闰年366 天,每4年一润就可以了。

在商朝和西周,一年分为春秋两个时节,就是种庄稼时所说的春天播种,秋天收获,以表示一年四季。

所以,如果“春秋”出现在这两个朝代之前出现,就指的是一年四季。

在《庄子·逍遥游》中有:“蟪蛄(huìgū)不知春秋。

”文中的“蟪蛄”指的是“蝉”,“春秋”指的是一年,翻译过来就是,蝉的生命短促不知道一年有四季。

古代历法-天干地支一、天干地支简介十天干:甲(jiǎ)、乙(yǐ)、丙(bǐng)、丁(dīng)、戊(wù)、己(jǐ)、庚(gēng)、辛(xīn)、壬(rén)、癸(guǐ)。

十二地支:子(zǐ)、丑(chǒu)、寅(yín)、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午(wǔ)、未(wèi)、申(shēn)、酉(yǒu)、戌(xū)、亥(hài)。

时辰地支:子时:23时-1时午时:11时-13时丑时:1时-3时未时:13时-15时寅时:3时-5时申时:15时-17时卯时:5时-7时酉时:17时-19时辰时:7时-9时戌时:19时-21时巳时:9时-11时亥时:21时-23时十二地支对应十二生肖——子:鼠;丑:牛;寅:虎;卯:兔;辰:龙;巳:蛇;午:马;未:羊;申:猴;酉:鸡;戌:狗;亥:猪。

把“天干”中的一个字摆在前面,后面配上“地支”中的一个字,这样就构成一对干支。

如果“天干”以“甲”字开始,“地支”以“子”字开始顺序组合,就可以得到:十天干和十二地支依次相配,组成60个基本单位,60年一循环,所以有“60年一甲子”之说。

2018年是戊戌年,120年前的1898年也是戊戌年,所以1898年康有为梁启超领导的维新变法运动就称为“戊戌变法”。

了解了干支纪年的基本用法,如果问今年2019年是什么年,我们就把“戊”之后的“己”与“戌”之后的“亥”搭配起来得出答案“己亥年”,所以用干支纪年法今年为己亥年。

二、天干地支用法作为一种纪年法,天干地支在使用时,分别选天干中的一个和地支中的一个,把十干和十二支依次相配,两者按固定的顺序相互配合。

说到这里大家可能还不清楚,举例说明:我们先选择天干中的一个字,比如“甲”,然后再选择地支中的一个字,比如“子”,把他们组合到一起,那就是甲子年。

那么如果按照顺序,如果第一年是甲子年。

那甲子年,那下一年应该是什么年呢?如果上边天干地支的顺序你进记住了,那么就一起推算:“甲”之后是“乙”,“子”之后是“丑”,那么把他们组合到一起就是乙丑年。

天干地支的用法

天干地支是中国特有的时间记载方式,简称干支。

它是以天干和地支的组合方式表示年、月、日、时等时间单位,也是中国传统历法中的基本组成部分。

干支有着独特的记忆方式和文化内涵,被广泛应用于祭祀、命名、占卜、命理等方面。

天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,共计十个。

地支包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,共计十二个。

它们的顺序是不变的,即甲子、乙丑、丙寅、丁卯……戊子、己丑、庚寅、辛卯……以此类推,一直到癸亥。

这样,一个天干和一个地支组合成为一个完整的干支,例如甲子、己巳、丙午等等。

天干地支的应用场景很多,其中最重要的是农历。

中国传统时间记载方法的基本单位是日,称为‘日柱’。

365天一般分为12个月,每月的最后一天是‘月末’。

由于农历月份与公历月份的不同,所以农历年的头一天不一定与公历年的头一天相同。

因此农历年份的确定要依据天干地支的节气系统。

天干地支在命名方面也有着独特的应用。

根据中国传统文化,每个人的名字都应该带有一个吉祥的意义,并且要相中出生时的天干地支和父母的姓名。

天干地支还被用在卜算、命理预测、风水等方面,成为

了中国传统文化的一个重要组成部分。

总的来说,天干地支是中国传统历法和文化的重要组成部分,被广泛应用于祭祀、命名、占卜、命理等方面。

它有着独特的文化内涵和记忆方式,深深地融入了中华民族的文化传承中。

时间医学天干地支与针灸仅使用八个通于奇经八脉穴位的“灵龟八法”是时间医学最简单应用康复医学中心医师湖北省中西医结合医院,医师,关注中医学的核心是讲究“天人合一”,人体的各种生理功能都是和天相应的,换句话讲也就是和自然界规律相一致。

比如自然的阴阳消长规律是从子时(也就是23点至第二天的1点)开始阳气逐渐增长,至午时(也就是正午11点至13点)阳气最旺盛,之后阳气逐渐衰减,阴气开始增长,至午夜亥时(21点至23点)阳气最少,阴气最旺盛。

人体之气也是如此规律,否则就阴阳不调,发生疾病。

我们都知道,人的生活作息应该顺应天道,这里的天道就是自然规律。

人体有疾病的时候,治疗也应该顺应天道。

如常常提到的“三因制宜”学说就是典范,“因人”、“因地”和“因时”。

其中,“因人制宜”和“因地制宜”好理解,就是根据不同的人和地域选择相应的治疗方法,而这个“因时制宜”大多数人只以为就是根据季节来选择合适的治法,如“春夏养阳,秋冬养阴”,“春夏刺浅,秋冬刺深”等等而对于月和日,甚至是时辰的“因时制宜”却少有提及,唯一只在针灸的理论中提到的“子午流注”才涉及到时间。

时间医学是我国古代中医的瑰宝,比在1950年才出现的现代时间医学来讲,提出时间可早多了。

现代时间医学是讲医学与生物学相联系起来,研究人体的生命活动,还处于初级阶段,而古代的时间医学理论和应用都非常成熟了。

今天我们就着重讲讲其中最为代表的“灵龟八法”。

1.什么是灵龟八法?所谓灵龟八法,是指应用经气相通于奇经八脉的八个穴位,根据所对应的时辰关系,从而来决定在治疗过程中使用某穴,主要起增强疗效的效果。

灵龟八法的概念最早见于《针经指南》。

龟,古代灼烧龟壳用来占卜事情的前因后果,这里用灵龟有推演的意思;八法,这里是指应用了八卦。

合起来讲就是应用八卦推演时辰,选用奇经八脉的穴位进行治疗的方法。

2.灵龟八法的为什么选用这八个穴位?我们都有知道,经脉有十二正经和奇经八脉,十二正经是经络系统的主要组成部分,奇经八脉是联系十二经脉的经脉系统,与正经有着不同的地方,比如奇经八脉可以联系统领十二正经,奇经八脉没有脏腑属络和表里关系等。

干支历法的研究和演算关键词:太岁纪年、干支纪年、五运六气、王莽、超辰、历元、太岁、岁星、甲子年甲子月甲子日甲子时。

在研究我国各种历法的过程中,发觉从早期的水族“无闰历法”(一年365天,只根据星宿固定一个起甲子日的起点,360天结束以后,5天没有干支,叫做“过年日”)感觉比较原始和粗糙。

并且纪年是采取“太岁纪年”(只用地支,不用天干,比如我之前整理出来的“天星六龙历”),并且不是采取“干支纪年”,到后来可能是随着时代进步,逐渐变成“不间断的记录”日干支(干支纪日),并且纪年从“太岁纪年”变成了“干支纪年”(干支纪年萌芽于西汉,始行于王莽,通行于东汉后期),历史上关于历法的有很多改动,不过显然遵循一个原则:历法的制作从简单到越来越精密。

上面主要说的是“客观事实”,是历史,接下来我主要说的就是自己经过长时间计算、观测,整理出来目前最完美的解决方案,主要解决的问题包括:一:让干支历法能反应客观、真实的“五运六气”。

二:让干支历法能反应客观、真实的星象。

(比如岁实,也就是“真太岁”木星的位置)三:让历法更精确的同时平时的日常记录时间也不会增加难度。

需要做到以上几点,有一个最为关键的步骤:用360天换算一个年干支,并且连续纪日、连续年。

也就是我之前的文章——《破译干支历法和五运六气》里面提到的算法,下面我们来慢慢看和演算。

历法天数关系示意图:筛选“初始点”或者叫做类似“历元”的时间点用:太初历:公元前104年(软件-104年12月24日)丁丑年,冬至,初一,甲子日,JD:1683430(JD表示虚拟天文馆里面的儒略日)之所以采用这一天,是因为很符合历史上个普遍观点“干支纪年萌芽于西汉,始行于王莽,通行于东汉后期”,巧得是,这一天的天象也是很特殊很理想的。

(可以把这一个时间点作为最佳的:甲子年甲子月甲子日甲子时,也可以不作改动。

这里改动年干支或者不改动的区别就是:只需要使用者知道真实情况、或者误差多少,在演算过程中适当调整,确保准确无误就行了,换句话说年干支是一个演算的符号,可以随意改,只要符合实际情况,相当于你把某一个参数设置为A,A=1,另一个人和把这个参数设置成B,B=1,两种表达结果并没有区别,只要最终能演算出准确结果就行)这一天的天体情况是:1:冬至点在斗牛宿之间,距离牛宿最近,相差大约6度。

医用历四柱干支显现的基本规律

靳九成;杨升贲

【期刊名称】《科学(中文版)》

【年(卷),期】1999(000)006

【总页数】4页(P57-60)

【作者】靳九成;杨升贲

【作者单位】湖南大学物理;湖南大学医院内科

【正文语种】中文

【中图分类】R221

【相关文献】

1.张云鹤日柱公式——求解公历任一日干支的数学公式(张云鹤日干支公式) [J], 张云鹤

2.医用历四柱干支显现的基本规律 [J], 勒九成;杨Min卉

3.医用历四柱干支显现的基本规律 [J], 勒九成;杨Min卉

4.中国历法三正论、殷历、周历、干支纪年起源考 [J], 何爱华

5.西汉太初历制定中的年干支变化与中医运气学说 [J], 郝葆华

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。