中国法治发展进程

- 格式:pptx

- 大小:471.71 KB

- 文档页数:17

中国法治的发展历程

中国法治的发展历程可以追溯到2000多年前的春秋战国时期,当时出现了《礼记》《尚书》等经典法典,并确立了“兼济天下”的思想。

随着历史的演进,中国的法律不断改革与发展。

清朝时期,法律体系开始较为完善,实现了较高程度的法律统一。

但是清朝的法律仍然缺乏科学性和现代性,加上特权阶层的存在,导致法律执行效果并不理想。

1911年辛亥革命后,国民政府先后制定了《大宪法》和《中

华第一民法典》等一系列法律法规,但是由于社会快速变化和政治动荡,一些法律无法有效实施。

1949年中华人民共和国成立后,中国法治开始了新的发展历程。

1954年,中华人民共和国制定了《中华人民共和国宪法》;1957年,全国人民代表大会通过了《中华人民共和国

民事诉讼法》等法律法规,推进了现代法治的建设。

改革开放以来,中国法治逐渐强化。

特别是1982年修订的

《中华人民共和国宪法》和1996年通过的《中华人民共和国

民法通则》,为中国法治的发展提供了更加坚实的法律基础。

同时,各级法院和检察院的建设也取得了很大的进展,法官、检察官的专业素质和工作能力得到增强,司法公正性得到提高。

近年来,中国政府还加强了反腐败斗争,并通过一系列加强司法独立和保障人权的措施,进一步推动了中国法治建设的发展。

总的来说,中国法治建设的发展历程较长,涉及到多个历史时期,它必将伴随着中国社会的进一步现代化发展而不断前进。

我国法治社会建设的历程自改革开放以来,我国法治社会建设取得了长足的发展。

法治社会建设是指以法律为基础,以法律为准绳,通过法律手段来管理社会,维护社会秩序,保护公民权益的一种社会制度。

下面将从三个方面来探讨我国法治社会建设的历程。

一、法治社会建设的起步阶段(1978年-1997年)改革开放初期,我国法治社会建设处于起步阶段。

1978年,我国决定恢复高考,这是中国社会的一个重要转折点。

高考的恢复,使得社会公平正义得以实现,法治社会建设迈出了第一步。

此后,我国陆续出台了一系列法律法规,如《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等,为法治社会建设奠定了基础。

这一时期,我国法治进程虽然初具规模,但与国际先进水平相比,仍存在一定差距。

二、法治社会建设的加速阶段(1997年-2012年)进入21世纪,我国法治社会建设进入了加速阶段。

1997年,我国提出“依法治国”的重要思想,法治进程得到了进一步推动。

2004年,我国通过了《中华人民共和国行政许可法》,这是我国法治社会建设的重要里程碑。

该法规定了行政许可的范围、程序和责任等,为行政权力的规范运行提供了制度保障。

此外,我国还加强了法律教育和宣传,提高了公民的法律意识和法治观念。

这一阶段,我国法治社会建设取得了显著成效,法治水平逐渐提高。

三、法治社会建设的全面推进阶段(2012年-至今)近年来,我国法治社会建设迎来了全面推进的阶段。

2012年,我国党的十八届三中全会提出了全面依法治国的战略部署,明确了法治社会建设的方向。

为了贯彻落实这一决策部署,我国相继出台了一系列重要法律法规,如《中华人民共和国刑法修正案(九)》、《中华人民共和国网络安全法》等,为我国法治社会建设提供了有力支持。

此外,我国还加强了司法改革,提高了司法公正性和效率,进一步增强了人民群众对法治社会的信任和认同。

这一阶段,我国法治社会建设取得了巨大的成就,法治水平不断提高。

总结来看,我国法治社会建设经历了起步阶段、加速阶段和全面推进阶段。

依法治国发展历程自古以来,人民始终渴望生活在一个安定、公正、和谐的社会中。

而依法治国就是实现这一目标的重要手段。

依法治国强调以法律为准绳,既保护人民的权益,又维护社会的稳定。

中国的依法治国发展历程可以追溯到古代,经历了不断的演变和完善。

中国古代法治的初步形成可以追溯到夏、商、周的时代。

夏朝出现了有关土地的法律条款,商朝制定了《商宪》和《辞章》等法规,周朝则建立了成文法和庙堂、武库等法律制度。

这些措施为中国法治的起步奠定了基础,为后来的发展打下了坚实的基础。

随着时代的变迁,封建政权的兴衰,中国的法治经历了起伏。

到了20世纪初,中国面临着严重的民主与法治危机,需要摆脱封建专制统治,实现法治社会的建设。

辛亥革命后,中国政府开始制定一系列法律法规,为国家治理和社会发展提供法律保障。

1949年中华人民共和国成立后,中国迎来了新的历史时期。

全国各族人民根据自己的实际情况,根据马克思列宁主义、毛泽东思想和中国革命的经验,制定和实施了一系列法律法规,逐步建立了中国特色的社会主义法治体系。

在这个过程中,中国致力于平等、公正和法治原则的推进,不断完善法律制度,为社会的稳定和繁荣奠定了坚实的基础。

改革开放以来,中国的依法治国取得了巨大的进步。

在深化改革的同时,中国加强了法治建设,全面推进依法治国进程。

1982年,中国通过了宪法,确立了"依法治国"的根本原则。

随后,各级立法机关不断完善法律法规,提高立法工作的科学性和规范性。

中国的依法治国理念不仅体现在法律制定方面,也体现在司法改革的推进中。

改革后的中国司法体系更加独立、公正、高效。

比如,设立了最高人民法院和最高人民检察院,实现了审判和检察的统一指挥,加强了法官和检察官的职业化培训,提高了司法公正性和专业性。

除此之外,中国还积极开展了法治宣传教育工作,提高全民法治素质。

在学校、社区和媒体中,开展了大量的法律知识普及活动,增强了人民群众的法律意识和法治意识。

中国法治的发展

中国法治的发展是一个长期而复杂的过程,其演进可追溯到数千年前。

在历史上,中国的法律制度经历了多个阶段,从夏商周时期的习惯法、春秋战国时期的成文法,到秦汉时期的律令体系、唐宋明清时期的律例制度,每个阶段都有其独特的法律思想和制度特色。

自改革开放以来,中国的法治建设进入了一个全新的时期。

1997年,中共十五大提出了依法治国的战略,强调建设社会主义法治国家。

这一战略的提出,标志着中国法治建设进入了一个新的阶段。

在依法治国战略的指引下,中国在法治建设方面取得了显著成就。

首先,中国的法律体系不断完善,法律制度的覆盖面越来越广。

其次,法治政府建设取得了明显进展,政府部门的行政行为逐渐规范,依法行政的意识逐渐增强。

此外,司法体制改革也取得了一定成效,司法独立和公正得到了更好的保障。

然而,中国的法治建设仍面临一些挑战和问题。

例如,法律制度的执行力度和司法公正的保障机制还有待加强。

同时,法律制度的普及程度和公民的法律意识也有待提高。

为了解决这些问题,中国政府采取了一系列措施,包括加强法律制度的执行力度、推进司法体制改革、加强普法教育等。

总的来说,中国的法治建设在过去的几十年中取得了显著成就,但仍然面临一些挑战和问题。

未来,中国将继续加强法治建设,提高法律制度的执行力度和司法公正的保障机制,加强公民的法律意识和法律普及程度,以实现全面依法治国的目标。

中国依法治国历程-回复中国依法治国历程是中国社会主义法治建设的历史进程,通过不断完善法律体系、加强法律教育以及推动法治文化,逐步实现法治国家的建设。

下面将从1978年改革开放以来的三个阶段,详细介绍中国依法治国的历程。

第一阶段:恢复和加强法律体系(1978-1999年)在改革开放初期,中国早期的法律体系几乎被废弃,而且受到了一系列的挑战和破坏。

为了恢复和加强法律体系,中国政府采取了一系列的措施。

首先,在1978年之后,中国政府开始恢复法律的地位和权威,并开始审议和立法一系列法律法规。

为了有效地实践法治,中国在1980年代开始推行"立法必须合宪、法定办事、民主立法、严格法律程序、法律解释和适用、法定审判和法律监督"的基本原则,以确保立法的合法性和权威性。

其次,在1982年,中国通过了《中华人民共和国宪法》,宪法成为了国家的最高法律,保护了公民的人权和基本自由。

宪法明确规定了公民的基本权利与义务,例如言论自由、宗教信仰自由、人身自由等,使法治的观念深入人心。

第二阶段:完善法律体系和推动刑事司法改革(2000-2012年)在2000年之后,中国依法治国进程进一步加快,政府开始完善法律体系,推动刑事司法改革。

首先,中国政府提出了“依法治国、以德治国”的基本方针,强调了法治与德治相结合的重要性。

在这一阶段,中国政府加大了法律教育和法律意识的普及力度,提高了公众对法律的意识和尊重。

此外,还加强了法治文化建设,通过组织法治宣传活动和推动法律知识普及,提高了公民的法治素养。

其次,中国政府在这一阶段加大了刑事司法改革的力度,目的是加强司法公正和维护社会平稳。

为此,中国提出了“依法办案、公正司法”思想,全面推动刑事诉讼制度改革,加强了司法独立与审判公正。

此外,中国还建立了公安、检察、法院“三权分立”制度,明确了各个司法机关的职责和权力。

第三阶段:构建中国特色社会主义法治体系(2013年至今)自2013年以来,中国依法治国进程进一步加快,中国政府提出了构建中国特色社会主义法治体系的目标。

中国法制演变发展的阶段及规律

中国法制演变发展经历了多个重要阶段,展现出一定的规律。

以下是对中国法制演变发展的阶段及规律的概括:

第一阶段:古代传统法制

古代传统法制是中国法制发展的起点,表现出封建社会的特点。

在这个阶段,法律主要是依靠君权来确立和实施,例如《礼记》、《周礼》等典籍中有关法律条文的记载。

第二阶段:近代时期法制

近代时期法制是中国法制发展的转折点,随着西方法律和思想的传入,中国开始引进外来法律文化,并进行了一系列的改革尝试。

其中最具代表性的是清政府颁布的《大清律例》。

此阶段中国法制迎来了发展的契机。

第三阶段:现代法制

现代法制是中国法制发展的重要阶段,特点是在积极吸收西方法制理念的同时,结合中国国情进行立法和实施。

这个阶段的里程碑是中华人民共和国成立后的新中国法制建设,包括宪法、刑法、民法等法律的制定与完善。

第四阶段:法治建设与完善

法治建设与完善是当前中国法制发展的主题,以维护社会公平正义为目标,不断加强法律体系的健全和法治意识的普及。

这个阶段的重要举措包括推进司法体制改革、加强法律教育和法治宣传,提高法治化水平。

总结:

中国法制演变发展的规律可以概括为:从依赖君权到吸收外来法律文化再到立法与完善,并逐步走向法治建设与完善。

这一过程既是历史的必然,也是中国社会进步的必然,对于实现国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。

中国法治的发展历程中国法治的发展历程可以追溯到公元前221年秦朝统一六国建立中国的第一个中央集权制度,这也算是中国法治的最初起步。

然而,在之后的历史上,法治的发展并非一帆风顺。

在中国历史上,法律曾多次被当作国家意志的工具,被统治者用来加强自身的统治。

例如,秦朝的法律严苛,以维护皇权和国家稳定为重点,但无视人民的权益,这导致了后来的民间反抗。

随着时间的推移和社会的变革,中国的法治也经历了多次重大转折。

漫长的封建社会时期,尽管存在各种不完善和不公正的地方,但也有一些积极的法制进展。

宋代的《太平寰宇记》是中国古代法律文献中的重要著作,它对财产、人身安全、婚姻家庭等问题进行了明确的规范。

到了清朝,封建制度逐渐衰败,法治的意识也进一步增强。

这个时期的法律体系相对完善,特别是《大清律例》的颁布实施,为维护社会稳定和治理提供了基本法律依据。

进入近代以后,中国的法治发展进入了一个新的阶段。

辛亥革命之后,中国成立了第一个民主共和国,法治开始在国家建设中发挥重要作用。

虽然在这个时期,法治的推进遇到了各种困难和阻力,但也为后来的法治建设奠定了基础。

1949年中华人民共和国的成立标志着中国法治事业迈上了一个新的阶段。

通过颁布和实施一系列法律法规,中国建立了以宪法为核心的法律体系,为社会发展和国家治理提供了重要法律保障。

改革开放以后,中国法治取得了长足的进步。

特别是在改革开放的第三次历史大潮中,法治建设成为推动社会进步和经济发展的重要手段。

中国相继制定了刑法、民法、劳动法等一系列法律,建立了相应的法律机构和司法体系,进一步完善了法治体系和法律运行机制。

从中华人民共和国的成立到现在,中国法治的发展历程经历了坎坷与进步,尽管在法治建设上仍然面临挑战,但整体上取得了显著的成就。

中国法治的发展不仅为人民的平等权益提供了保障,也为国家稳定和社会进步提供了重要的支撑。

中国近现代法制的演变与发展在中国古代,法律的制定和执行主要依靠皇帝或其他统治者的意志,缺乏对民众利益的保障。

随着中国经济社会的发展和民主意识的觉醒,中国近现代法制开始进行了演变与发展。

一、西方法制的传入和接纳中国近现代法制的演变与发展始于19世纪中叶,当时中国开始接触西方国家的法律制度。

1842年,中英《南京条约》中有“定例务除,遵照圣旨,一概恪励洋例”之规定,这是中国首次明确接受西方法律。

此后,中国立法和司法改革逐渐推进,法律制度也开始从西方国家的法律体系中吸收外来的成分。

二、清末法制改革晚清时期,中国面临着内忧外患、国力衰落的困境,需要进行改革。

清政府于1901年启动了法制改革,制定了《大清律例》、《大清民律》等法律。

该法律制度基本上是依照西方法律制度的蓝本进行修订,使中国的法律制度开始走上与西方接轨的道路。

同时,清政府还设立了地方法院,实现了对全国司法制度的整体改革。

三、中华民国时期的法制建设1912年,辛亥革命胜利后,中华民国成立,开始制定新的宪法法律。

新宪法中规定了国家制度和基本权利,确立了民主法制的基本框架。

随后,中国政府颁布了《刑法》、《商法》、《合同法》、《民法》等法律,这些法律的制定和实施促进了中国法制的进一步完善和发展。

四、新中国时期的法治建设1949年10月1日,中华人民共和国成立,中国进入了新的历史时期。

为建立社会主义法制体系,新中国政府制定了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法通则》等一系列法律法规。

此外,新中国还设立了监察机构,对行政机关和公职人员进行监督和管理。

逐步建立起覆盖所有领域、涉及所有人民群众利益的法律制度体系,并加强了对法律的执行。

五、中国法制的现状与展望经过多年的发展,中国的法制建设取得了显著的成绩,相比过去大大提高了民众的法治意识和信心,实现了对公正和平等的重视和追求。

然而,中国法制建设仍面临一些挑战和困难,包括法治宣传和教育不足、司法系统存在瑕疵等问题,这需要进一步改进和完善。

中国法治已经经历了怎样的历史阶段?答:(一)准备(1978——1993年)我国法治建设开始准备的时间,也许可以定在1949年中华人民共和国成立时,也许可以定在1976年“文化大革命”结束,或1978年12月党的十一届三中全会。

应当确定在1978年3月我国1978年宪法的公布。

因为法治准备的开始应当以足以代表法治萌动的根本性法律的产生作为标志。

1978年宪法明确了我国新时期的总任务是实现四个现代化,强调了必须发杨社会主义民主和加强社会主义法制。

1978年宪法的这一特征,不能表明其已经开始了社会主义法治建设,但是它为社会主义法治作出了经济、政治、法制三方面的准备。

随后,到1978年12月,中国共产党第十一届三中全会召开,社会主义法治的准备得到了党的政策的升华。

这次会议制定了以经济建设为中心的政治路线,果断地停止了“阶级斗争为纲”的口号,作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策;提出了健全社会主义法制和加强社会主义民主的方针。

中共党史誉之为“开创社会主义现代化建设新局面的伟大起点”。

这交会议使社会主义的准备阶段被进一步确立。

1982年宪法及其1988年宪法修正案就是这一准备阶段法治发展状况的标志。

从经济制度的角度看,它为市场经济的提出及其法治建设进行着准备。

这部宪法它从根本大法的角度确立了这国社会主义初级阶段的基本路线为“一个中心,两个基本点”。

规定了我国社会主义经济制度的特征为,以生产资料公有制为主体,多种经济成分并存;以按劳分配为主体,多种分配形式并存。

与此相适应,它还具体确认了城乡劳动者个体经济、私营经济和外资经济在这国经济体制在的一位和作用。

从政治制度的角度看,它也为市场经济的提出及其法治建设进行着准备。

这部宪法扩大了全国人民代表大会常务委员会的职权与组织,加强了人民代表大会制度;赋予了省级人大及其常设机构的地方性法规制定权;规定了国家领导人的任期制和限任制,等等。

从1978年3月开始准备,到1993年开始起步,中国社会主义法治的准备阶段历时15年整。

中国法制演变发展的阶段及规律

中国的法制演变可以分为以下几个阶段:

1. 古代法制:古代中国的法律制度主要包括礼法、律令、典章等,以道德规范和习俗为主要内容,司法权由地方官员负责。

2. 帝国法制:中华帝国建立后,出现了一系列的律令和法律文书,如《大明律》、《钦定大清一统政经总目》等,这些法律规定了中央政府和地方官员的职责、权力和义务。

3. 洋务运动和新文化运动时期的法制:在洋务运动和新文化运动时期,中国受到了西方法律制度的影响,开始引进西方的法律理念和制度,如学习外国宪法和民法,建立了一些西式法院和法学院。

4. 1949年以后的社会主义法制:建立新中国后,中国开始实行社会主义法制,颁布了《中华人民共和国宪法》和各种立法,建立了全国性的司法制度和法律适用机构,加强了人民群众的法制意识和法治观念。

根据以上发展历程,可以看出中国法制发展的规律,即随着社会历史的发展和国家制度的变迁,法制也会不断地演进和变革,从始至终都是为了适应社会的需要和人民群众的利益。

在这个过程中,法律的内容和形式不断地得到调整和完善,同时也不断地受到其他国家法律制度和国际法的影响和借鉴。

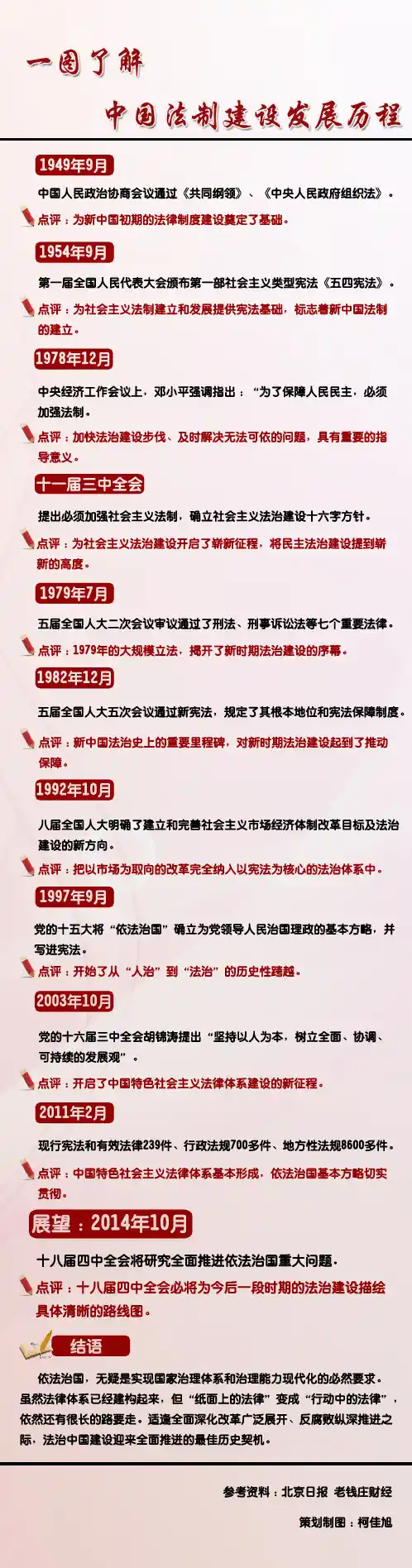

依法治国的发展历程

依法治国是指国家依照法律来行使权力、管理国家事务、保障公民权利和维护社会秩序的原则。

下面是中国依法治国发展的主要历程:

1. 新中国成立初期:1949年中华人民共和国成立后,中国开始建立社会主义法制体系,制定了一系列基本法律,包括宪法、刑法、民法等,为国家的法治建设奠定了基础。

2. 1978年改革开放:改革开放以来,中国逐步推进法治建设,提出了“依法治国”、“依法执政”的重要思想。

在此期间,中国陆续颁布了许多重要的法律法规,建立了现代法治体系。

3. 1999年:中国通过了《中华人民共和国行政诉讼法》,这是中国法治建设的重要里程碑,标志着中国进入了行政诉讼法治化的新阶段。

4. 2004年:中国通过了《中华人民共和国物权法》,这是中国首部全面规范物权制度的法律,对于保护公民和组织的合法财产权益起到了重要作用。

5. 2014年:中国提出了全面推进依法治国的重要战略部署,强调全面推进依法治国是中国特色社会主义的本质要求,是党领导人民治理国家的必然要求。

6. 2018年:中国通过了宪法修正案,强调党的领导是中国特色社会主义最本质的特征,同时也强调依法治国和全面依法治国。

总的来说,中国依法治国的发展历程是一个不断完善法治体系、加强法治意识、推进法治建设的过程。

随着中国国家治理体系和治理能力现代化的不断提升,依法治国将继续成为中国国家治理的重要基础和原则。

依法治国时间线梳理-回复依法治国时间线梳理的主题下述文章。

作为一个国家的基本法则,依法治国是保障国家长治久安的重要基石。

中国自改革开放以来,坚决推进依法治国,取得了显著成果。

在这篇文章中,将通过一步一步回答的形式,梳理中国依法治国的时间线,展示中国在法治建设方面的进步与成就。

一、1978年- 1990年:依法治国理念的兴起在1978年的改革开放浪潮中,随着经济体制改革的进行,依法治国的理念开始被提及。

中共十一届三中全会上提出:“必须治国以法”。

这一理念的兴起,为中国法治建设奠定了思想基础。

二、1990年- 2004年:法治进程的推进与拓展1990年,中共十三届三中全会再次强调依法治国。

1996年,中国宪法进行了第六次修订,将法治的重要性写入基本法。

1999年,中共六届三中全会提出了“以科学发展观为指导,全面推进依法治国”的重要决策。

2004年,中共十六届四中全会通过了中共十六届四中全会决定,明确中国坚决走宪政民主道路,全面推进依法治国。

三、2004年- 2012年:法治建设的法律制度化在这一阶段,中国通过积极推进法律制定与完善,逐步确立了法治体系和法治建设。

2005年,修改后的行政诉讼法开始实施,进一步保障了公民的合法权益。

2007年,颁布了刑法修正案,进一步完善了刑事法制。

2010年,中国颁布了《物权法》,保障公民的财产权。

2012年,中国提出了依法治国的新理念,明确依法治国是社会主义法治国家的基本要求。

四、2012年- 2020年:全面依法治国的新篇章在这一时期,中国进一步加强了法治建设,深化了司法改革,并取得了显著的成绩。

2013年,中共十八届三中全会提出全面依法治国的决策。

2014年,通过了宪法修正案,进一步强调法治在国家治理中的重要地位。

2015年,中国首次颁布了国家安全法,增强了国家安全保障的法律力量。

2016年,中国通过了民事诉讼法和刑事诉讼法的修改案,进一步完善了诉讼制度。

此外,中国还积极推进智慧法院建设,促进了司法服务的现代化。

1949年10月到1953年初,是中国国民经济恢复时期,也是中国完成民主革命遗留任务并准备向社会主义过渡的3年。

第一时期,中国肃清了残余的敌对武装力量和土匪,实现了西藏的和平解放,建立了各地的各级人民政府,没收了官僚资本的企业并把它们改造成为社会主义国营企业,统一了全国财政经济工作,稳定了物价,完成了新解放区土地制度的改革,镇压了反革命,开展了“三反”(反贪污、反浪费、反官僚主义)、“五反”(反对行贿、反对偷税漏税、反对盗骗国家财产、反对偷工减料、反对盗窃经济情报)等一系列运动,对旧中国的教育科学文化事业也进行了社会主义改造,还进行了抗美援朝战争,使在旧中国遭到严重破坏的国民经济得到迅速恢复。

到1952年底,全国工农业生产已达到历史最高水平。

这个时期,各方面都学苏联,法制设也一样,但它主要还是根据共同纲领所规定的原则进行的。

当时,中央人民政府委员会的职权十分广泛,制定了大量的法律、法规、政令,在法制建设中发挥了主导作用。

同时,地方各级政府也制定了许多暂行法令、条例、单行法规,为全国的法制建设作出了贡献。

这六方面:(一)依法建立健全各级国家机构截至1952年底,全国30个省、2个省级行署区、160个市、2174个县和28万多个乡召开了各界人民代表会议,从中央到地方的各级国家权力机关普遍建立起来。

同时,新中国还依法加强了各级其他国家机构的建设。

中央人民政府委员会和政务院先后通过了一系列法律、法规,规定了各级行政机关、审判机关、检察机关的产生方式、组织机构和职权,保障了这些国家机构建设的顺利进行。

(二)土地改革和巩固新生政权斗争中的立法活动(三)恢复国民经济过程中的法制建设新中国建立头3年,围绕没收官僚资本、稳定物价、统一国家财政经济、合理调整工商业及发展生产等,国家和各地发布了许多指示、决议、决定、暂行规定、办法。

立法占到60百分点。

(四)建立新型的婚姻制度(五)正式建立民族区域自治制度(六)开展社会主义法学教育、宣传及研究1949年11月,北京政法学院在北京正式开学。

中国古代法治发展的历程中国古代法治发展的历程可以说是中国古代社会制度演进的一个重要组成部分。

在中国历史长河中,法治的发展经历了漫长的历史演变,从最初的部族社会至中央集权帝制社会,法治在其中扮演着至关重要的角色。

最早的中国社会是部族社会,部落首领通过习惯法或族规来管理部落内部事务。

这种方式虽然简单粗暴,但在部族社会中起到了一定的规范作用。

随着社会的发展,部落不断扩大,人口增多,需要更加完善的法律规范来维护社会秩序。

春秋战国时期,随着诸侯国的兴起,法治逐渐得到了发展。

这一时期的法治体系主要以礼法制度为主,尊重礼法,重视秩序,法治开始向更加规范化的方向发展。

孔子的《礼记》和《大学》等经典著作对于法治的发展起到了积极的推动作用,成为后世法治思想的重要基础。

秦始皇统一六国后,实行中央集权的帝制社会,法治进入了一个新的发展阶段。

秦朝的法家思想强调法律的严明和刑罚的严厉,法治的制度开始逐渐完善,对社会秩序的维护起到了重要的作用。

尤其是《秦律令》的实施,为中国古代法治的发展奠定了基础。

隋唐时期,中国的法治体系进一步完善。

唐太宗时期颁布的《唐律》和《开元律》规定了法律的条文和刑法的适用范围,为法治的进一步发展提供了法律依据。

唐代法律的实施,使得社会秩序得到了一定的稳定,法治的地位进一步提升。

宋明清时期,法治的发展进入了一个新的阶段。

宋代的法治以法治为中心,法治的实施为社会秩序的稳定提供了重要的保障。

明清时期,法律的制定更加系统化,法律的适用范围进一步扩大,法治的体系逐渐完善,法治的地位进一步提升。

总的来说,中国古代法治的发展经历了漫长的历史演变,从部族社会的习惯法到中央集权的法治体系,法治的发展贯穿了整个中国古代社会的演进过程。

法治的发展不仅反映了中国古代社会的政治制度的变迁,更体现了中国古代社会的法治精神,为中国的法治建设提供了宝贵的经验和启示。

在当今社会,我们可以从中国古代法治的发展历程中汲取经验,加强法治的建设,促进社会的稳定和繁荣。