检验分析前阶段的质量保证

- 格式:pdf

- 大小:178.76 KB

- 文档页数:2

医学检验分析前后的质量保证医学检验是医疗体系中不可或缺的一环,它对诊断和治疗提供了重要的支持。

然而,任何医学检验结果的准确性和可靠性都需要经过严格的质量保证控制,以确保患者能够获得正确的诊断和治疗。

1.样本采集和标本处理:样本采集和标本处理是医学检验分析中的第一步,也是具有重要影响的环节。

确保正确的样本采集和标本处理对于准确的检验结果至关重要。

医疗机构应该有明确的样本采集和标本处理操作规范,并进行培训和监督,以确保操作的一致性和准确性。

2.实验室设备和试剂的质量控制:医学实验室需要使用各种设备和试剂来进行检验分析,这些设备和试剂的质量对最终结果的准确性和可靠性起着至关重要的作用。

医疗机构应该选择可靠的设备和试剂供应商,并建立质量控制机制,比如校准、验证、质量控制品的使用等,以确保设备和试剂的准确性和稳定性。

3.检验人员培训和认证:医学实验室的检验人员需要经过专业的培训和认证,以获得必要的技术和知识,能够正确地进行实验操作、结果解读和报告编写。

医疗机构应该建立完善的人员培训计划,包括定期的培训和考核,以确保检验人员的专业水平和技术能力。

4.质量控制与质量评审:医学实验室应该建立完善的质量控制体系,包括内部质量控制和外部质量评审。

内部质量控制是通过使用质控品、进行日常的质检和质控记录来监测实验室的准确性和稳定性。

外部质量评审则是通过参与外部质量评审项目,与其他实验室的结果进行比对,以评估实验室的技术水平和结果准确性。

5.质量管理和不断改进:医学实验室应该建立有效的质量管理体系,并进行持续的质量改进。

质量管理体系包括制定质量政策和目标、建立质量手册和操作规程、建立质量记录和档案,以及持续监测和评估实验室的质量绩效。

通过这些质量管理活动,实验室可以不断改进和提升工作质量,确保检验结果的准确性和可靠性。

总之,医学检验分析的前后质量保证是非常重要的,它涉及到样本采集和标本处理、设备和试剂质量控制、检验人员培训和认证、质量控制和质量评审、质量管理和不断改进等多个方面。

医学检验实验室的分析前质量管理医学检验实验室的分析前质量管理是指在进行任何检验前的一系列质量管理措施,旨在保证检验结果的准确性、可靠性和可比性。

该过程涉及实验室的设备、试剂、方法、人员等方面,包括校准、质控、质量评价、人员培训等。

首先,医学检验实验室的设备校准是保证实验室测试结果准确性的基本要求。

设备的校准应该定期进行,确保测量结果与参考值一致。

校准应由专门的技术人员进行,并记录在校准报告中,以便日后参考和审核。

其次,质控是对实验室进行日常检测工作质量的监测和评价。

医学检验实验室应建立质控体系,定期进行质控样品的测试,比较所得结果与已知结果,并分析和评价结果的准确性和可靠性。

实验室还应建立质控样本库,以确保质控结果的稳定性和一致性。

此外,实验室还应进行质量评价,包括参加外部质量评价和参比方法评价。

外部质量评价是通过与其他实验室进行比较,以验证实验室的测试结果和方法是否准确、可靠。

参比方法评价是将实验室的方法与标准方法进行比较,以确保方法的正确性和可靠性。

为了保证实验室人员的操作准确性和可靠性,实验室应定期进行人员培训。

培训内容包括实验室的操作规程、仪器设备的正确使用方法、质量控制的要求等。

实验室还应定期进行内部审核,确保实验室工作符合质量管理的要求,并提出改进建议。

此外,实验室还应建立完善的质量记录系统,记录实验室的质量管理措施、仪器校准记录、质控结果、质量评价结果等。

这些记录用于追溯实验室工作过程,发现问题、解决问题和持续改进。

总之,医学检验实验室的分析前质量管理对保证检验结果的准确性和可靠性至关重要。

通过设备校准、质控、质量评价、人员培训和内部审核等措施,实验室可以建立完善的质量管理体系,提高检验工作的质量水平,为临床诊断和治疗提供可靠的检验结果。

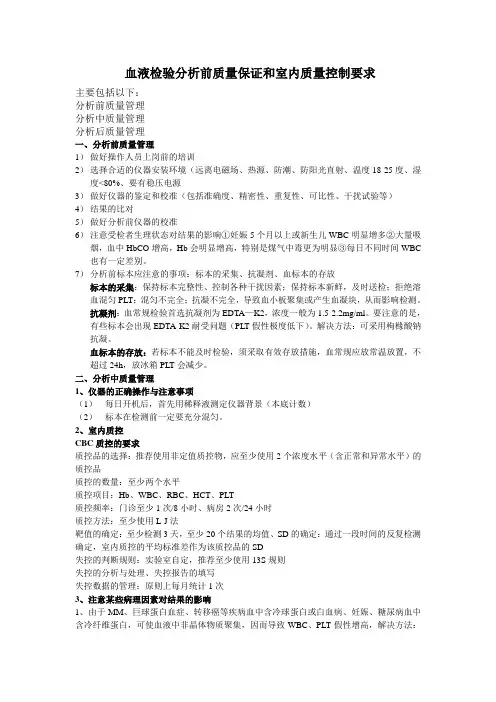

血液检验分析前质量保证和室内质量控制要求主要包括以下:分析前质量管理分析中质量管理分析后质量管理一、分析前质量管理1)做好操作人员上岗前的培训2)选择合适的仪器安装环境(远离电磁场、热源、防潮、防阳光直射、温度18-25度、湿度<80%、要有稳压电源3)做好仪器的鉴定和校准(包括准确度、精密性、重复性、可比性、干扰试验等)4)结果的比对5)做好分析前仪器的校准6)注意受检者生理状态对结果的影响①妊娠5个月以上或新生儿WBC明显增多②大量吸烟,血中HbCO增高,Hb会明显增高,特别是煤气中毒更为明显③每日不同时间WBC 也有一定差别。

7)分析前标本应注意的事项:标本的采集、抗凝剂、血标本的存放标本的采集:保持标本完整性、控制各种干扰因素;保持标本新鲜,及时送检;拒绝溶血混匀PLT;混匀不完全;抗凝不完全,导致血小板聚集或产生血凝块,从而影响检测。

抗凝剂:血常规检验首选抗凝剂为EDTA—K2,浓度一般为1.5-2.2mg/ml。

要注意的是,有些标本会出现EDTA-K2耐受问题(PLT假性极度低下)。

解决方法:可采用枸橼酸钠抗凝。

血标本的存放:若标本不能及时检验,须采取有效存放措施,血常规应放常温放置,不超过24h,放冰箱PLT会减少。

二、分析中质量管理1、仪器的正确操作与注意事项(1)每日开机后,首先用稀释液测定仪器背景(本底计数)(2)标本在检测前一定要充分混匀。

2、室内质控CBC质控的要求质控品的选择:推荐使用非定值质控物,应至少使用2个浓度水平(含正常和异常水平)的质控品质控的数量:至少两个水平质控项目:Hb、WBC、RBC、HCT、PLT质控频率:门诊至少1次/8小时、病房2次/24小时质控方法:至少使用L-J法靶值的确定:至少检测3天,至少20个结果的均值、SD的确定:通过一段时间的反复检测确定,室内质控的平均标准差作为该质控品的SD失控的判断规则:实验室自定,推荐至少使用13S规则失控的分析与处理、失控报告的填写失控数据的管理:原则上每月统计1次3、注意某些病理因素对结果的影响1、由于MM、巨球蛋白血症、转移癌等疾病血中含冷球蛋白或白血病、妊娠、糖尿病血中含冷纤维蛋白,可使血液中非晶体物质聚集,因而导致WBC、PLT假性增高,解决方法:将标本放置37度水浴箱30分钟,握在手心,充分颠倒混匀后,立即上机检测。

检验分析前、中、后的质量控制一、分析前的质量控制该阶段是从临床医生开出检验单、患者准备、原始标本的采集、储存、运输直至检验室验收、检验等全过程。

(1)、准确填写检验申请单:医生要准确无误地填写申请单,字迹要清晰可读,写明患者姓名、年龄、性别、住院号、病案号、诊断以及标本来源,有时还要附有简单的病历,特殊情况说明等临床资料。

如果这些内容一旦被漏填、忽视、错填或者填写不清,都会使检验人员在检验操作过程不能全面获取患者信息,以至于不能根据患者生理变化对检验结果做出正确的判断,出现错报、漏报、误诊等情况。

(2)患者准备:此项工作可以确保送检的标本质量,避免一些生理因素对检验结果的影响。

例如,当患者处于兴奋、激动、恐惧状态时,可导致白细胞、血红蛋白增高;患者运动时,可以导致丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、肌酸激酶等一时增高;而且还可以引起血中钠、钾、钙以及清蛋白、血糖等指标的变化;高蛋白饮食可引起尿素、三酰甘油、尿酸、血糖等增高;另外服用药物以及疲劳、熬夜、饮酒等都会影响测定结果的准确性和可靠性。

所以,当采集患者标本时应尽可能的规避上述情况。

如果确要检验,而又存在上述情况,应该在检验申请单上注明,从而方便检验人员客观地解释检验结果。

(3)标本采集注意事项:正常情况下,对患者进行采集标本,要注意以下几个方面:①核对检验申请单所填写与标签是否一致;②采血最好以坐位或卧位,从而确保安全;③止血带压迫时间不宜过紧、过长,也不要用力拍打穿刺部位,检验人员应在穿刺入血管后立即放松止血带;④采集标本的器材一定要符合实验要求;⑤避免血标本的溶血和标本的污染。

(4)、检验中心人员检验理论知识的提高,定期对检验中心人员进行培训。

(5)、临床护理人员对标本采集、运输要求理论知识的提高,检验中心定期安排人员到临床科室进行相关培训。

(6)、正确合理运用医院信息系统(Lis系统)对标本实现全程监管。

二、分析中的质量控制该阶段是从接受标本开始,主要包括维护仪器、准备试剂以及分析过程中质量控制等,直至检测结果出来。

分析前质量保证及检验结果解读前质量保证及检验结果解读如下:质量保证是指在产品或服务的生产和提供过程中,通过一系列的控制措施和评估手段,确保产品或服务符合预定的质量标准和用户需求的过程。

质量保证包括对原材料的采购,生产过程中的控制和监督,以及最终产品的检验和评估等环节。

首先是对原材料的质量保证。

原材料是产品生产的基础,它的质量直接关系到最终产品的质量。

因此,在采购原材料时,首先要对供应商的能力和信誉进行评估,确保原材料的质量可靠。

同时,还要对原材料进行抽样检验,确保原材料的成分、物理性能等指标符合要求。

其次是对生产过程的质量控制。

在产品生产的每个环节中,都需要进行相应的质量控制措施,避免生产过程中的不良品和缺陷品。

比如,在生产过程中,可以通过设置工艺参数,对生产过程进行监控和调整,确保产品的尺寸、外观等指标符合要求。

同时,还要进行设备的定期维护和保养,确保设备正常运行,以避免因设备故障而导致的产品不良。

最后是对最终产品的质量检验和评估。

这是质量保证的最后一道工序,也是最直接的质量控制手段。

通过对产品进行抽样检验和全面检验,可以评估产品的质量是否符合要求。

同时,还可以采用一些统计方法,对产品进行批次质量的评估和预测。

如果产品不符合质量要求,则需要进行相应的纠正和返工,以确保产品的质量。

对于质量保证及检验结果的解读,可以采用以下方法:1.对质量保证的整体情况进行评估。

通过对原材料采购、生产过程控制和最终产品检验结果的分析,可以评估整体的质量保证情况。

如果各个环节都符合要求,那么说明质量保证工作良好;如果出现质量问题,那么需要对相应的环节进行改进和强化。

2.对不合格产品进行分类和分析。

通过对不合格产品的分类和分析,可以了解不合格品的主要问题和原因。

比如,可以对不合格产品的缺陷类型、产生原因、发生频率等进行分析,找出产生问题的根本原因。

然后,针对问题进行改进和纠正,以提高产品的质量。

3.建立质量指标和监控体系。

检验分析前中后质量控制检验分析前中后质量控制是保证产品质量的关键环节。

在制造和生产过程中,质量控制是不可或缺的步骤,它不仅可以确保产品符合规范标准,而且可以提高生产效率和降低成本。

本文将分析检验分析前、中、后三个环节的质量控制措施和方法。

一、检验分析前的质量控制检验分析前的质量控制主要是在产品投产之前对原材料和设备进行严格检查和测试,以确保产品的质量。

在这个阶段,关键的控制措施包括以下几个方面。

首先,原材料的质量必须得到保证。

原材料是产品的基础,直接决定了产品的质量。

因此,在采购原材料之前,必须对供应商进行严格的审核和评估。

只有供应商的质量管理体系达到一定标准,才能被列为合格供应商。

此外,采购部门还应定期对供应商进行跟踪检查,确保原材料的质量稳定性。

其次,设备的状态和性能也需要进行检查和测试。

生产设备的正常运行对于产品的质量至关重要。

因此,在投产之前,需要对设备进行定期维护和保养,确保其正常运行。

同时,还要对设备的性能进行测试和评估,以确认其工作效率和稳定性。

最后,检验分析前还需要进行员工的培训和教育。

员工是质量的保证,只有经过专业培训的员工才能保证产品的质量。

因此,在投产之前,应对操作人员进行培训和资格考核,确保他们具备必要的技能和知识。

二、检验分析中的质量控制检验分析中的质量控制主要是对生产过程中的关键环节和参数进行监控和调整,以确保产品的质量符合要求。

在这个阶段,关键的控制措施包括以下几个方面。

首先,需要对生产过程中的关键环节进行严格监控。

关键环节包括温度、湿度、时间等,这些参数直接影响产品的质量。

因此,在生产过程中,需要设置相应的监测设备和仪器,对关键环节的参数进行实时监控。

一旦发现异常,应及时采取措施进行调整,以确保产品的质量稳定性。

其次,对产品进行抽样检验。

抽样检验是检验分析中的重要环节,它可以有效地评估产品的质量。

在进行抽样检验时,应根据产品的特点和规格,制定合理的抽样方案。

抽样时应注意随机性和代表性,避免偏差的产生。

检验分析前的质量控制及管理摘要:近些年来,随着仪器设备的不断更新与升级,医院医疗水平有着明显提高。

检验分析报告的质量直接影响临床医生的诊断开具与治疗决策,所以要确保检验分析报告客观反映病患身体的真实数据。

而检验分析也分为前、中、后三个阶段,检验分析前期的正确处理是得出真实数据的前提。

本文现就检验分析前质量控制以及管理进行分析与探讨,以期望能得出正确的检验报告供临床参考。

关键词:检验;质量控制;管理检验分析准确性最主要是确保检验分析前相关工作的正确实施,如果标本收取存在一定污染,那么接下来的检验分析再精准也难以得到正确结果。

在查阅相关数据后发现,70%~80%左右的实验误差发生在分析前阶段[1]。

所以在检验分析前阶段做好质量控制及管理是十分必要的。

毕竟无论是后期仪器的数据分析还是相关人员的正确操作也弥补不了标本收取时的发生的问题。

一、检验分析前质量控制及管理的意义检验学科近年来发展尤为迅速,出现了更加先进的检验方法及理念,同时也由越来越多的先进检验仪器投入使用,服务于各种各样的检验项目。

医学检验在不断发展的同时,对其质量和效率都提出了更高的要求。

从实际工作来看,检验分析前阶段,质量控制及管理工作的重要性易被忽视,而对这一阶段质量控制工作的忽视,往往容易造成比较严重的后果。

作为临床医学的一个重要组成部分,医学检验结果的准确性和过程的高效性,都直接影响患者的诊疗效果[2]。

对此,必须要高度重视检验分析前质量控制及管理工作,妥善处理好每个工作细节,尤其要针对检验中可能出现的各种问题制定有针对性的控制及管理策略。

无论是检验标本的管理,还是检验项目的选择,都应该以安全高效为原则,为医生做出合理的诊疗判断提供科学的检验依据,助推我国医疗卫生事业的更快更好发展。

二、检验分析前阶段的质量风险点(一)临床医生开具检测项目的准确性临床医生在实际检测项目开具的时候需要根据患者病情开具出正确的检验项目,这就有必要确保临床医生对各类检验项目有一个充分的认知。

医学检验技术:检验分析前质量控制检验分析前质量控制从临床医生申请检验开始,包括检验项目的申请,采集样本前患者的准备,原始样本的采集,样本的运送,样本到达实验室后至检验分析过程开始时分析前的处理结束。

在整个实验误差中,分析前误差约占70%,因此分析前质量保证,对减少实验误差,提高检验质量尤为重要。

1 检验项目的正确选择检验项目的选择应遵循安全性、有效性、时效性和经济性。

要求检验科的工作人员要经常与临床科室的医生进行沟通,向临床医生提供实验室开展检验项目的清单,并参加病房查房和会诊,为临床医生提供及时的检验信息和合理的检测项目。

2 患者的准备固定的因素年龄、性别、民族和地域等。

可变的因素如患者的情绪、运动、生理节律变化等为内在因素;饮食、药物的影响为外源性的因素。

其他甚至如采取血标本时体位、止血带绑扎的时间等都可能影响检验结果。

3 标本的正确采集标本要正确采集,对采集者的培训非常重要,具体内容要从影响因素、注意事项、采集方法等方面。

4 标本的正确传送许多检测项目对标本离体后的保存有特殊要求,如温度、湿度、光照、时间等。

采集标本后专人输送,保证输送的及时性,确保在规定时间内送达检测实验室。

保证标本在传送过程中的安全性,防止过度震荡,防止标本容器的破损,防止标本被污染,防止标本及惟一性标志的丢失和混淆,防止标本对环境的污染,防止水分蒸发等,特别是对怀疑有高生物危险性的标本应按相关条例的要求输送,严密包装,防止传染他人。

5 标本的验收及处理储存检验科收到标本后应立即专人核对,内容主要包括:惟一性标志是否正确无误,申请检验项目与标本是否相符,标本容器是否正确,是否溶血,抗凝血中有无凝块,细菌培养的标本有无被污染,标本采集时间到接收时间之间的间隔等。

对不合格的标本应及时退回并说明原因,处理的过程应有记录。

采用血清或血浆检测时,对采集的血液标本应在规定时间内做进一步处理,对于不能马上分析测定的标本,应按试验要求将其置于合适温度和环境下保存。

临床检验分析前的质量控制在临床检验中,质量控制是确保结果准确可靠的关键步骤。

本文将探讨临床检验分析前的质量控制措施。

一、仪器设备的质量控制在进行临床检验前,首先要对仪器设备进行质量控制。

这包括日常维护、定期校准和内部质量控制等方面。

1. 日常维护定期对仪器设备进行日常维护,包括清洁、消毒和润滑等。

定期检查仪器的各项功能是否正常,如有异常需及时修复或更换设备。

2. 定期校准校准仪器设备是保证测试准确性的关键步骤。

根据仪器使用手册的要求,定期进行校准,以确保仪器输出结果的准确性和可靠性。

3. 内部质量控制内部质量控制是通过稳定样本的测试结果来评估仪器性能的方法。

通过每日、每批次或每周运行内部质量控制样本,检验仪器的准确性和稳定性。

二、试剂的质量控制试剂是临床检验中不可或缺的因素。

对试剂进行质量控制,可以保证试剂的稳定性和可靠性。

1. 试剂储存试剂在使用之前要按照要求储存。

根据试剂的特点,包括温度、湿度和光照等条件进行储存,避免试剂的变质和降解。

2. 试剂检验对试剂进行检验,包括外观、pH值和激活能力等方面。

检查试剂是否存在异常,确保试剂的质量符合要求。

3. 质控品的使用使用质控品监控试剂的稳定性和可靠性。

通过与已知浓度的质控品进行比对,评估试剂的准确性和可靠性。

三、实验室操作的质量控制实验室操作的质量控制是确保测试结果准确的重要环节。

以下是实验室操作的一些质量控制措施。

1. 操作规范制定严格的操作规范,确保每个步骤的执行一致性。

包括样本采集、标本处理、试剂添加和数据记录等方面,要求操作人员按照操作规范进行操作,减少操作误差。

2. 人员培训对实验室工作人员进行定期培训,提高其操作技能和质量意识。

培训内容包括操作规范、仪器设备的使用和维护等方面。

3. 外部质量控制参加外部质量评估活动,通过与其他实验室的比对,评估实验室的准确性和可靠性。

及时发现并纠正实验室操作中的问题。

四、数据分析与质量控制数据分析是临床检验中的关键环节。

检验分析前中后质量控制引言在科学研究和生产实践中,对实验和分析过程中的数据进行质量控制是非常重要的。

通过合理的质量控制措施,我们可以确保实验和分析结果的准确性和可靠性。

本文将介绍分析前、中、后三个阶段的质量控制方法,以帮助我们在实验和分析过程中保证数据的质量。

一、分析前质量控制在进行实验和分析之前,我们需要对实验设备和试剂进行一系列的质量控制措施,以确保所使用的设备和试剂的质量达到要求。

1. 设备校验实验设备是实验和分析的基础,因此,设备的良好工作状态是保证数据质量的关键。

在使用设备之前,我们需要进行以下的设备校验:•检查设备的外观是否完好,并确保设备的各个部件灵活可用;•使用校准装置对设备的测量功能进行校验,比如使用标准样品校验仪器的准确度。

2. 试剂质量控制试剂是实验和分析的重要组成部分,因此,试剂的质量必须符合要求。

在使用试剂之前,我们需要进行以下的试剂质量控制:•检查试剂的生产和过期日期,并确保试剂在有效期内;•使用标准样品对试剂的纯度和含量进行校验;•通过实验对试剂的稳定性进行测试。

二、分析中质量控制在进行实验和分析的过程中,我们需要采取一系列的质量控制措施,以确保所得数据的准确性和可靠性。

1. 样品处理控制样品的处理是实验和分析的重要步骤之一,因此,在样品处理过程中我们需要注意以下事项:•避免样品的污染,确保在样品处理和移液过程中使用无污染的试剂和设备;•采取合适的采样方法和比例来保证样品的代表性;•对样品进行必要的预处理,比如去除干扰物或浓缩样品。

2. 仪器运行控制在使用仪器进行实验和分析时,我们需要进行以下的仪器运行控制:•对仪器进行预热和校准,确保仪器的准确度和稳定性;•检查仪器的运行参数,比如温度、压力等,确保仪器在正常工作范围内;•定期清洁和维护仪器,防止仪器的污染和故障。

3. 数据记录和分析控制在实验和分析的过程中,我们需要进行正确的数据记录和分析,以确保数据的可靠性:•使用标准操作程序(SOP)来记录实验过程,包括样品编号、仪器参数、分析方法等;•双重检查数据的记录和分析结果,确保数据的一致性和正确性;•使用统计方法对数据进行分析和解释,确保结果的可靠性和可重复性。

临床检验分析前质量控制保证临床检验是诊断和治疗过程中不可或缺的重要环节,而分析前质量控制则是临床检验的关键环节之一。

它可以确保分析前的样本和试剂的质量稳定,并降低误差和偏倚的发生。

本文将就临床检验分析前质量控制的保证措施进行探讨。

1. 样本采集与保存在临床检验中,样本的采集和保存是确保分析前质量的重要环节。

为了减少污染和失误,应在采集样本前进行充分的准备工作,包括消毒、标识和合理安排采集流程等。

此外,应注意采集样本时的操作规范,避免污染或损坏样本。

对于某些需要保存的样本,应选择合适的保存方法和条件,如温度、湿度和保存时间等,以确保样本的质量稳定。

2. 样本标识与追踪为了保证分析前质量控制,临床检验中必须对样本进行准确的标识和追踪。

在样本采集时,应将每个样本进行编号,并将其与患者的基本信息进行关联。

这样可以避免样本混淆和数据错乱,并确保分析结果的准确性和可靠性。

同时,还应建立完善的样本追踪系统,及时发现和解决样本异常情况,并确保分析的连续性和可追溯性。

3. 试剂准备与储存在临床检验中,试剂的质量控制同样重要。

为了确保试剂在分析过程中的稳定性和准确性,应按照要求进行试剂的准备和储存。

首先,要选择符合要求的试剂,并按照规定的方式配制和保存。

其次,应制定严格的试剂标准和记录流程,确保试剂的使用符合质量要求,并及时更换过期或失效的试剂。

此外,还应合理安排试剂的使用顺序,以避免交叉污染和试剂浪费。

4. 校准与质控为了确保分析结果的准确性和可靠性,临床检验中需要进行校准和质控。

校准是比对仪器测量结果和标准浓度之间的差异,并进行调整的过程。

质控是通过定期检测已知浓度的样本进行,以评估仪器和试剂的准确性和稳定性。

通过校准和质控,可以追踪和纠正潜在的误差,提高分析结果的准确性和可靠性。

5. 设备维护与验证临床检验中的设备维护和验证是分析前质量控制的重要环节。

为了确保仪器的正常运行和准确性,应制定并执行设备的定期维护计划。

临床检验生化分析前质量保证医学检验分析前阶段:从临床医生申请单开始,包括检验项目的要求,生理学影响的准备,原始样本的采集,运送到检验科生化内部的传递,生化分析仪的保养与维护,检验分析过程开始到结束,在生化分析中,分析前误差占有一定比例,因此分析前质量保证,对减少实验误差,提高检验质量尤为重要。

分析前正确选择检验项目,根据患者的病情,诊断和疗效监控2正确选(用检验项目是保证检验结果有效性的关键,目前医院开展检验项目众多,检验项目的选择应遵循一下原则:安全性2、具有诊断价值3、获得结果所需等待时间即时效性生理学因素的影响年龄性别对实验结果的影响,由于新生儿肝酶缺乏不能将胆红素有效地(转化为葡萄糖醛酸胆红素,故新生儿血清非结合胆红素比成人高,健康儿童由于骨质生长与发育导致成骨细胞,破骨细胞的活动增加,碱性磷酸酶活性明显增高,是健康成年男子的3陪,性别的差异表现在多种生化指标上,由于男性有强壮的肌肉,故男性的肌肉肝肌酸肌酶在血清中活性或浓度一般说高于女性,时间季节对实验结果的影响,某些检验指标在一天内有波动,最典型例子是质量醇的分泌血清皮质醇在早晨6:00左右达最高峰值,在政务时分为最低值,生长激素在人清醒的水平低,在人睡后水平维生素D水平升高,在冬天结果血清散酰甘油水平最低,月经及妊娠对检验结果的影响,雌二醇,FSH.LH,孕激素,绒毛膜生长乳激素水平升高,生化习惯对检验结果的影响,持续饮酒,通过酶诱导作用,血清肝酶如RCT等活性增加,吸烟能血清HDL-L 水平降低,将低程度与每日吸烟数量有关,饮食对检验结果影响,多数实验尤其血液生化测定,采血前应禁食12个小时,如测血脂应采血前3天内禁食油腻肉食物,饮酒否则血脂等结果会升高或因脂肪食物被吸收形成脂血造成光学干扰,影响检测结果。

体力活动结果影响,运动会引起血液成分的改变,必须嘱咐患者安静状态正常状态下采集标本药物对检验结果的影响,药物一般通过直接参与检测反应颜色干扰等影响检测结果如维生素C可影响基于氧化还原原理试验的准确性,标本的正确采集与传送标本采集必须保证质量为前提,应注意采样的最佳时间,注意采血体位对检验结果的影响,防止标本溶血,如溶血可使血清钾增高等,并影响其他值检测的准确性,严禁在滴液处抽血标本,许多检测项目对标本离体后保存有特殊要求,如温度,光照,时间,等因此采集标本后按常规定时间立即送到实验室,要保证标本的在传递过程中安全性特别是对有高生物,危险标本应严禁包装,防止传染他人标本的确认及时储存,生化室收到标本后及时退回并说明原因,处理的过程应有记录,对于不能马上分析测定的标本应按实验要求,将其暑于合适温度环境下保存,对于检测的超危值应及时与临床主管医师联系报告,并登记在案。

临床检验分析前和分析后质量管理总结一、引言在临床医学领域,准确的检验结果是确诊和治疗的重要依据。

为了保证检验结果的可靠性和准确性,质量管理在临床检验中起着至关重要的作用。

本文将从临床检验分析前和分析后两个阶段,对质量管理工作进行总结和反思。

二、临床检验分析前的质量管理1. 样本采集与标本处理在临床检验分析前,准确的样本采集和标本处理是确保检验结果准确性的基础。

应严格按照规范操作流程进行采集,遵循无菌原则,避免污染和交叉污染。

此外,标本处理时应注意保存和运输条件,确保样本的完整性和稳定性。

2. 仪器设备的维护与校准临床检验仪器设备的维护和校准工作对结果的准确性至关重要。

定期进行设备维护、保养和校准,确保设备处于良好的工作状态,同时建立维护和校准记录,及时跟踪和解决设备故障。

3. 试剂与标准品的选择与储存试剂与标准品的选择与储存直接关系到临床检验的准确性。

合理选择试剂和标准品,并按照规定的条件进行储存和保管,避免受潮、变质或失效。

及时检查试剂有效期,并建立试剂的使用记录,确保使用的试剂符合要求。

4. 质量控制体系的建立与执行质量控制体系的建立和执行是临床检验分析前的关键环节。

包括建立日常质控和外部质控体系,严格按照质控规范进行实验操作,定期进行质控样本的检测和评价,并及时处理质控结果异常。

同时,建立质控记录和质量控制指标,进行质量控制数据的统计和分析。

三、临床检验分析后的质量管理1. 结果解释与报告临床检验分析后,正确的结果解释和报告能够提供准确、易懂的诊断依据。

在结果解释过程中,应考虑样本的特殊性和患者的临床情况,避免过度解读或误解。

报告格式应规范、简洁,对结果进行准确描述,并及时交流和沟通结果解释。

2. 结果的审查和复核结果的审查和复核是保证结果准确性的重要环节。

应建立结果的审查机制,包括质量管理人员对结果的审查和复核,确保结果正常、合理。

对于异常或不确定结果,应及时进行补充检测或重测,并保留诊断记录以备查验。